七楽章

空飛ぶ機械と七つ星の魔法

♫ Ⅰ ヴィクトルのなやみは

秋の深まった小道を歩きながら、ローナは楽器を奏でてうたいました。

広い広い 金色にかがやく小麦畑

豊かな大地と 人々の笑顔があふれる農場に

嘘つき少年がおりました

嘘つき少年は きらわれ者でした

だからいつも ひとりぼっち

けれど うそをつく本当の理由は

おおきなおおきな 大切な友だちを守るため

ふたりの友情だけは 本物だったのです

少年はもう 嘘をつかない

これからはきっと みんなのそばで生きてゆける

ローナは、旅のあいだに出会ったひとたちの歌を作っていました。そのひとがいだいた想いや、決意を伝えてゆくためです。新しく作った歌も、たどりつた村や町でうたうと、みんながきき入ってくれました。

ローナの歌をききながら、マリアたちは歩きます。あざやかな赤や黄色に染まっていた葉も、今は茶色く、そして散ってゆくのをよく見かけるようになりました。

「いろんな形の木の実が落ちているわ。これ、食べられるかしらね」

マリアはしゃがんで、木の実を拾いあげました。茶色くて、表面がすべすべしています。

「うわあ。マリア、それはとってもしぶいやつだよ。こっちのやつなら、あまくておいしいよ」

ローナは歌うのをやめて、別の木の実を拾いました。その手には、でこぼこした木の実がひとつ。

「じゃあ、そっちの木の実をたくさん拾うことにしましょう。農場でもらった卵や小麦粉、まだあったわよね? 木の実入りのおいしいおやつを、アランに作ってもらおうっと」

「……自分で作ろうって気はないのか? このあいだ、教えただろ」

「だって、あなたが作った方がおいしくできるんだもの」

あきれたようにいうアランに、マリアはけろりとした顔でこたえました。

「……まあ、いいけどさ」

アランも、かがんで木の実を探し始めました。

「だれが一番多く拾えるか、競争よ! ヴィクトルも、やるわよね?」

マリアが声をかけましたが、返事がありません。ヴィクトルはどこか遠くを見つめたまま、ぼんやりとしています。

「ヴィクトル、どうしたの? だいじょうぶ?」

ローナが、ヴィクトルのマントを引っ張りました。そこでようやく、ヴィクトルは気づいたようでした。

「あ、ああ……すまない。ちょっと、考えごとをしていて……なんの話をしていたんだ?」

「だれが一番たくさん木の実を拾えるか、競争しようって話です。それをみんなで食べようって」

「なるほど……ちょうど足元に落ちているな」

そういってヴィクトルが拾いあげたのは、すべすべとした茶色い木の実でした。

「……それ、ローナがおいしくないって教えてくれた木の実よ。ヴィクトル、それもきこえていなかったの?」

眉をひそめて、マリアはヴィクトルを見あげました。ヴィクトルは申しわけなさそうに、顔をふせました。

「……昨日、おそくまで本を読みすぎたせいかな。どうも、頭はまだねぼけてしまっているようだ」

ひとりごとのようにつぶやくと、ヴィクトルはひとりで、先を行ってしまいました。木の実を拾う話は、結局きいてもらえなかったようです……。

「ヴィクトル、最近なんだか元気がないね……」

ローナが、ぽつりとつぶやきました。ヴィクトルの様子がおかしいことに、マリアもアランも気づいていました。けれど「どうしたの?」ときいたところで、ヴィクトルは困ったように微笑むだけなのです。

「おれたちがまだ子どもだから、なにも話したくないのかな……」

アランも、心配そうにヴィクトルの背中を見つめます。

マリアはだまったまま、手の中の木の実をにぎりしめました。

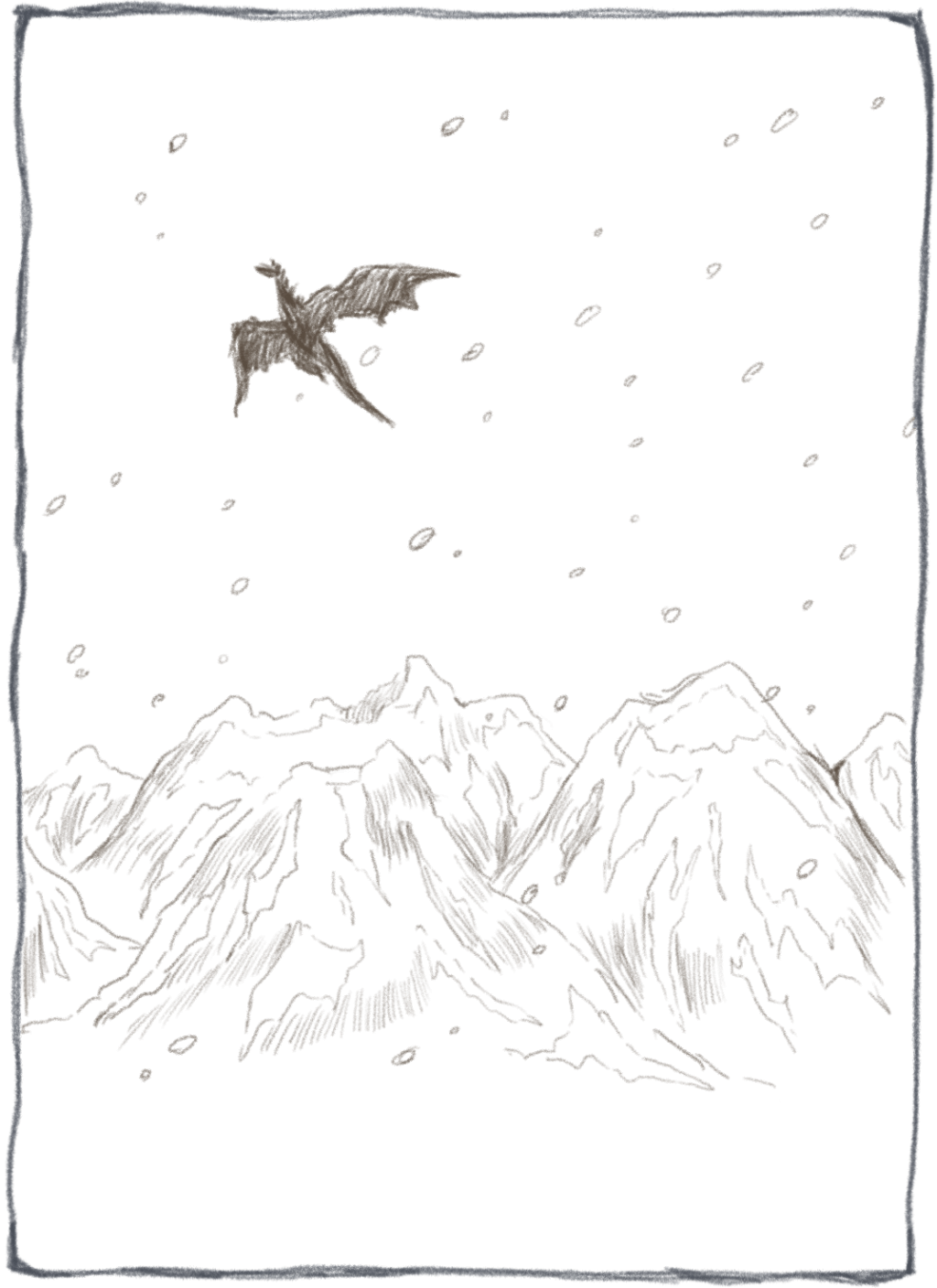

マリアたちは、すこし前に訪れたソイ大農場で金色の羽を手に入れました。妖精たちが住む〈永遠の地〉へと行くために必要なものです。そして、ふたつ目に必要な黒い雪を手に入れるため、さらに北へと向かっていました。

地図を見てみると、農場とヴィクトルの故郷は陸続きになっていたのです。黒い雪は、ヴィクトルの生まれた国だけに降る特別なものでした。

しかし、その国は雪山に囲まれているので――つまるところ、マリアたちはその雪山をこえなければなりませんでした。それがたとえ、とても険しい道のりだったとしても。

雪山をこえること。それは、ヴィクトルにとって深刻ななやみでした。なにしろ、一年を通して雪が積もっているところです。自分が国を出たときは、今よりも暖かい季節だったので、山をこえるのはそこまで困難ではありませんでした。雪国で生まれ育ったから、寒さに慣れているというのもあります。

しかし、今回はわけがちがいます。ただでさえ険しい山道を、冬の寒さにたえながら登らなければならないのですから。それもまだ子どものマリアたちが、です。

雪山に魔物だっているかもしれません。未だに魔物に剣をふることができない自分が、いったいどうやってマリアたちを守るというのでしょう――。

すこし前、旅の途中に魔物と出くわしました。その魔物だって、マリアがたおしてくれたのです。ローナも魔法を使いこなせるようになったし、アランだって出会ったころよりもずっと、自分の気持ちを話せるようになりました。そして三人とも、どんなものにもおそれず立ち向かう勇気を持っていました。

自分だけが、なにも変わっていないのだとヴィクトルは思いました。それを負い目に感じて、このごろはあまりねむれていません。

ヴィクトルはひとり、深くため息をつきました。

♫ Ⅱ 流れ星に願いを

さて。農場から雪山までは、長い距離がありました。幾日も、マリアたちは雪山を目指して歩き続けました。途中にちいさな町や村がいくつかあって、そこで過ごすこともありました。

今日、マリアたちがたどりついたのは、農場を発ってから六つ目の村でした。このごろは、夜はとても冷えこむようになってきたので、日が暮れる前に村にたどりつけたのは幸いでした。

「なんだか、にぎやかだね」

村の入り口で、ローナが辺りを見回しました。村は夕焼けに染まったというのに、人々は家に入ることなく談笑をしています。そして、ときおりちらちらと、空を見あげていました。

「こんばんは。みんな、どうしてそんなに楽しそうなの?」

マリアが声をかけると、村の人が微笑みました。

「こんばんは。今夜は、流星群が見られるんだ! 雲もないから、それは美しく見えるにちがいないよ。流れるのは真夜中らしいけれど、今日だけは子どもだって夜ふかしするべきだね」

それをきいて、マリアは目をかがやかせました。

「まあ、流星群ですって!」

マリアのとなりでは、ローナがそのかわいらしい顔をかしげています。

「ねえねえ、流星群ってなあに?」

「流れ星が、一度にたくさん流れることだよ。決まった時期に、かぎられた場所でしか見ることができない、特別なものなんだ」

ヴィクトルが、かがんでローナに教えてくれました。近ごろ、ずっと考えこんでいたヴィクトルでしたが、その瞳はいつもと変わらぬ優しいものだったので、ローナはほっとしました。

「流れ星なら、見たことあるよ! ずうっと昔に、お姉ちゃんたちといっしょに見たんだ。でも、たくさん流れているところはまだ見たことないや。きっと、すごくきれいなんだろうなあ」

ローナも、うきうきと声をはずませました。

「アランは、流星群を見たことある? 星、好きでしょう?」

アランは首を横にふりました。たしかに星は好きですが、そんなめずらしい光景は、まだ一度も目にしたことはありませんでした。

「あたしも、話できいたことがあるだけだわ。ヴィクトルは見たことある?」

「いいや。わたしの故郷は雪ばかりだから……そもそも雲がない夜空というものを、あまり見たことがないんだ」

それもそうだわ、とマリアはうなずきました。マリアも、ヴィクトルと同じように北国で生まれたのです。

「じゃあ、まだだれも見たことないのね。それなら、今夜はねないで流星群を見るべきだわ! うん、絶対にそうするべきよ! いいでしょう?」

マリアはものすごい勢いで、ヴィクトルにつめ寄りました。ローナもアランも、瞳をきらきらさせてヴィクトルを見あげます。こういうとき、みんなをまとめてくれるのはいつもヴィクトルでした。

「わかったから、落ちついて。わたしも、ぜひ流星群を見てみたい。けれど、すこしだけだぞ。みんな、旅の途中でつかれているだろうから」

夜ふかしの許しをもらえたので、マリアは「やった!」とその場で飛びはねました。

「宿の窓から見ることもできるけれど、村の奥にある丘から見るのが一番いいよ。ほかのみんなも、そこに行くと思う。もちろん、ぼくもそうするつもりさ」

「あたしたちも、そこで見てもいいの?」

「もちろんだよ。ちいさな村だから、人もそんなに多くないしね。旅の人も歓迎するよ」

マリアたちはごきげんな気持ちで夕食を食べると、さっそく丘へと向かうことにしました。

空はすでに真っ黒に染まり、幾千もの星がうかびあがっています。丘の上には、ちらほらと村の人たちが用意した明かりが灯っています。

いつもなら、とっくにねむっている時間です。けれど今夜は特別。心はずっとどきどきしていて、眠気などふき飛んでしまっていました。

「ほら、この毛布をかけて。かぜをひいてしまうぞ」

ヴィクトルが、おおきめの毛布をマリアたちにかけてくれました。

「ヴィクトルも、いっしょに毛布の中に入ってね。寒いでしょう?」

ローナが、余った毛布のはしをひらひらと動かしました。

「わたしはいいよ。毛布が足りなくなって、きみたちが寒くなってしまうだろう」

「あら、そんなのだめよ。みんなでくっつけば、もっとあったかくなるわ」

おこったマリアの横でアランもうなずくので、ヴィクトルは素直にローナの横に座りました。

「では、おことばにあまえることにしよう」

「こうして、みんなでおそくまで起きるのって、なんだかわくわくするわよね!」

空を見あげながら、マリアは家族といっしょに暮らしていたころのことを思い出しました。真夜中に、こっそり妹のクレアとベッドの中でお菓子を食べたのです。お母さんに見つからないよう、お菓子を枕の下にかくしておくのが大変でした。

そんな夜も、マリアにとって特別な夜でした。そしてもう二度と、やってくることはない夜です。

マリアの瞳に、じんわりと涙がにじみます。だれにも見られないよう、そっと毛布で涙をふきました。

そのときでした。

一筋の白い線が、すっと夜空を通り過ぎました。

それを追うように、次から次へと白い光の線が夜空にえがかれてゆきます。

丘にいたみんなが、歓声をあげました。

「……すげえ」

アランがぽつりとつぶやきました。その瞳の中に、いくつもの流星が映されます。

本当に、すばらしい光景でした。流星たちはただ静かに弧をえがき、そしてまたたく間に消えてゆくのです。それこそ、まばたきをしている暇もないぐらい、あっというまのできごとでした。

「……あの流れている光すべてが、星だなんて。なぜだかあの光を見ていると、この世界がどうして生まれたのか、自分がどうして生まれたのか――そんなことを考えてしまう」

ヴィクトルが、つぶやくようにいいました。

「星も、植物と同じ……だれにも見られなかったとしても、かがやいて、流れて――変化していってるんだね」

寒さも忘れ、マリアたちは長いこと流星群をながめていました。

「あ! そういえばね」

マリアが、思い出したように口を開きました。

「流れ星にお願いごとをすると、願いがかなうっていわれているのよ」

マリアのことばに、みんなは首をかしげました。

「流れ星が? どうして?」

「流れ星の光は、神さまが天にある扉を開いて、地上を見ているときの光なんですって。だからそのときにお願いごとをすると、神さまがそれをきいてくださるのだって、教えてもらったわ」

まだマリアがちいさかったころ、お母さんが話してくれたことでした。

「なるほど……。わたしは、そういう伝説やおとぎ話のような本は読んでこなかったから、初めて知ったよ」

「妖精が、幸せを運んでくるっていわれているのと似ているね。本当は、そんな力は妖精にはないけれど……」

新しくたどりついた場所で、ローナが妖精だと名乗るたびに人々はおどろきます。そして、言い伝えのとおりに本当に幸せを運ぶのかと問いかけるのです。ローナが首を横にふると、人々はがっかりしたように立ち去るのでした。その姿を見るたびに、ローナは心が痛くなりました。

「そうね……でも、流れ星に願うことだって、おまじないみたいなものだわ。あたし、自分の願いごとは、自分の力でかなえるものだって思うもの」

空には未だ、数えきれないほどの星が流れています。今見えている星たちも、いくつもの人の願いをのせて、流れてゆくのでしょう。

「自分の願いや、夢をかなえたいという気持ちを忘れないように、人は星に願いをこめるのかもしれないな。たとえかなわなかったとしても、それを星のせいだなんて思う人はいないだろうから」

「そうだね……でも、どうしても自分の力だけじゃどうにもならないときは、きっと神さまだって助けてくれると思うんだ」

ローナは流星を見つめたまま、そうつぶやきました。

「でも、お願いごとをしてみて損はないわよね! みんなだったら、流れ星にどんなお願いごとをする?」

マリアが明るい声でいうと、みんなはすこし考えて、そして笑顔でこたえました。

「ローナはね、もっとたくさん歌を知りたい! 自分で歌を作るのも楽しいけれど、だれかの歌をうたうと、歌を作った人の気持ちがわかる気がするから」

「わたしは、新しい本が欲しいな。近ごろは、考古学に興味があるのだが……いかんせん、本の値段が高いのがこまりものだ」

「あたしは、世界中のいろいろなお菓子を食べたいわ! 初めてローナといっしょに食べたお菓子が、とってもおいしかったのよね」

マリアたちが盛りあがる中、アランはひとりだんまりとしています。

「アランは、お星さまになにをお願いするの?」

「……笑わない?」

「だれかの願いごとを、笑うわけないじゃないの」

遠慮がちにいったアランに対して、マリアは真面目な顔でうなずきました。

「……ヴィクトルさんぐらい、背が高くなりたい」

とてもちいさな声で、アランがいいました。

今のアランは、ほかの男の子たちと比べると、やせっぽっちで背も低いのです。なかなか背がのびないことを、密かに気にしていたのでした。

ヴィクトルは優しくアランに微笑みました。

「だいじょうぶ。きみはこれから、まだまだおおきくなるよ。わたしも、昔は背が低かったから。それに、体も弱くて……」

そこまでいって、ヴィクトルはふと考えこみました。

「どうしたの?」

「……わたしは、幼いころはとても体が弱かったんだ。それなのに、どうして騎士になれたのだろう」

「そんなの、ヴィクトルがずっとがんばってきたからに決まっているじゃない。あたしは昔のヴィクトルを知らないけれど、今のあなたが強いのは事実よ。それはあなたが努力をしてきたからでしょ?」

当たり前のようにマリアがいいましたが、ヴィクトルはまだ考えこんだまま。

「たしかに、剣は毎日かかさずふってきたが。……それだけではない気がするんだ。なにか、とても大事なことを忘れているような……」

ヴィクトルは首をふり、立ちあがりました。

「まあ、いい。それより、すっかりおそくなってしまったな。そろそろもどろう」

マリアたちもうなずき、丘をあとにしました。

――本当の願いごとは、みんなそれぞれ心の中にありました。けれどその願いは口にはせず、心の中に大切にしまっておくことにしたのでした。

♫ Ⅲ 双子との出会い

お日さまがのぼり、マリアたちは村を発ちました。見晴らしのいい丘のはるか向こうに、ようやく白く染まった山脈が見えました。しかし麓までたどりつくには、まだまだかかりそうです。

「流星群、本当にきれいだったわね。目をつむれば、まぶたの裏に昨夜の景色がうかびあがってくるもの」

マリアはうっとりと目を閉じて、両手を頬にあてました。

「またいつか、見られるかなあ」

「それは星にきいてみないと、わからないな。わたしたちが死んだずっとあとに、流れるかもしれない。生きているうちに見られたとしても、となりにいるのはちがう人かもしれない。だからこそ、こうして四人で同じ夜空を見られたのは本当に幸運だったんだ。みんなと見ることができて、とてもうれしかったよ」

ヴィクトルはしみじみと、そういいました。

旅は、いつか終わりをむかえます。それは、別れの意味でもありました。永遠に四人でいっしょにいることはできないのです。

この旅が終わらなければいいのに――そう考えて、マリアは首を横にふりました。

(だめよ、そんなことを考えちゃ。みんなには、帰るところがあるんだもの。そこに待っているひとたちがいるんだもの。でも、あたしには――)

「でも、流星群のほかにも、きれいなものってまだまだいっぱいあるに決まってるよね。それ、みんなで見ようよ。ねえ、マリア」

ローナがのん気な声でマリアの名を呼んだので、マリアは顔をあげました。

「え、ええ! そうね! あたしも、すっごく見てみたい!」

「どうだか。マリアのことだから、きれいな景色よりも食べ物ばっかりに目がいくに決まってるだろ」

ぼそりとつぶやいたアランに対して、マリアは頬をふくらませました。

「いったわね! そんな憎たらしい口を利くのは、この口かしら!」

マリアが、アランにつかみかかろうとしたときでした。

「あぶない! どいてどいてーっ!」

背後から、さけび声がきこえてきました。それに続いて、風を切るような音もします。

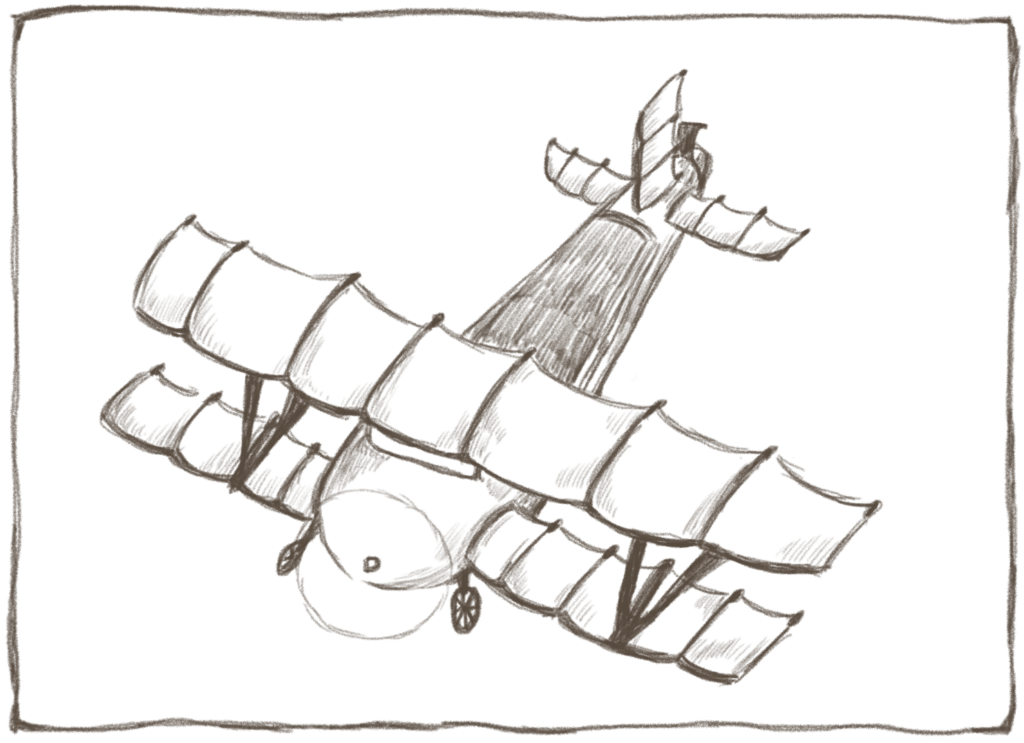

ふりかえると、プロペラのついた巨大な物体が、マリアたちをめがけてつっこんでくるところでした。

「きゃあ! なに、あれ!」

マリアたちはあわてて走り出します。それは木の骨組みと、うすい皮で作られた翼が生えた乗り物で、真ん中に操縦席がありました。そこに人が乗っています。

よく見れば、乗り物は宙にういているではありませんか。

しかし次の瞬間、乗り物はがくりと高度を落として、地面に墜落しました。その衝撃で操縦席から人が放り出され、ものすごい速さで落ちてゆきます。

「たいへんだ! あのひとを助けなくちゃ!」

ローナは勢いよくハーディ・ガーディのハンドルを回しました。

「ハーディ・ガーディ・カンタービレ! 大いなる風たちよ、あのひとを助けて!」

ハーディ・ガーディの旋律に合わせるように、空からハープの音色がきこえてきました。ふたつの旋律はやわらかな風となってその人を包みこみ、優しく地面に降ろしました。

「うわあああ! ……って、あれ? どこも痛くない。いったい、なにが起きたの?」

乗り物から放り出されたのは、ひとりの女の子でした。明るい色の赤毛をひとつに編んでいて、黒くて分厚いレンズがはめこまれた眼鏡をかけていました。

「だいじょうぶ? ローナが、魔法で助けたのよ」

マリアが、女の子に手を差しのべました。それを取って、女の子が立ちあがります。マリアよりもずっと背の高い、すらりとした女の子でした。

「魔法? あなた、魔法が使えるの?」

「こっちの、青い髪の子がね。この子は妖精なの」

女の子はびっくりしたように、ローナを見つめました。女の子が眼鏡を額におしあげると、すんだ茶色い瞳があらわれました。

「それはすごいや! まさか、魔法が使える子に出会えるなんてね」

女の子はマリアたちを見回して、白い歯をきらりとさせました。

「助けてくれてありがとう! わたしの名前はマチーネ。十七歳。よろしく!」

やたらおおきな声でそういって、ひとりひとりの手を強くにぎって元気よくふりました。マリアたちも、それぞれ名乗ってあいさつをします。

「マチーネさんは、ここでなにをされていたのですか?」

丁寧な口調でヴィクトルがきくと、マチーネはけらけらと笑いました。

「いやだなあ。マチーネさん、だなんて。気軽にマチーネって呼んでよ、敬語もやめて。わたしはね、空を飛ぼうとしていたんだ」

マリアは目を丸くしました。おとぎ話の中では、人は絨毯に乗ったり、ほうきに乗ったりして空を飛んでいましたが、実際に空を飛ぼうとしている人に出会ったのは初めてです。

「どうやって空を飛ぶの? もしかしてマチーネは、魔法が使える?」

ローナの問いかけに、マチーネは肩をすくめました。

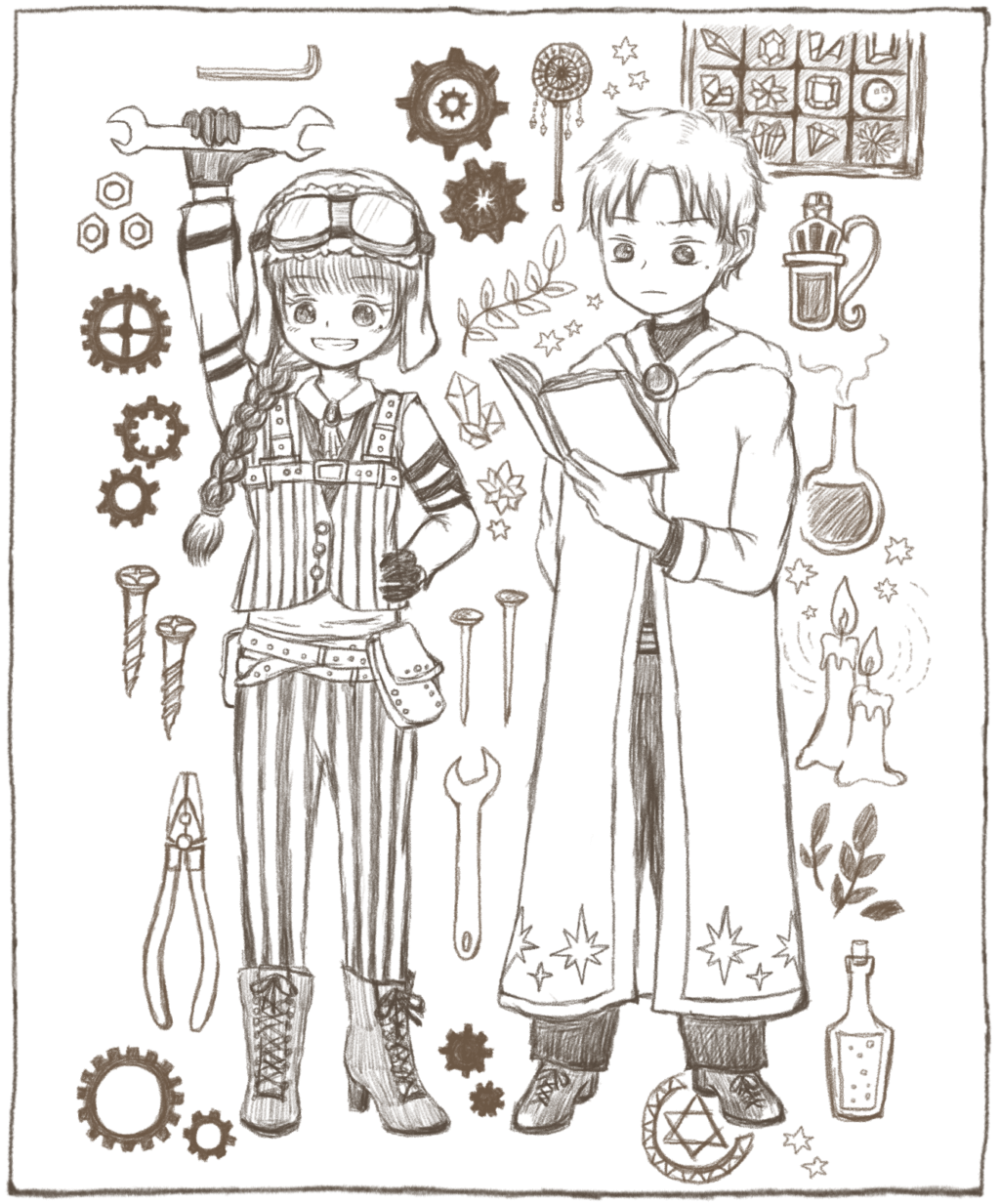

「まさか。人間は妖精とちがって、魔法を使うことはできないよ。だけど、自由に動かせる足があるでしょ。わたしは自分の足で、空を飛ぶのが夢なんだ」

マチーネは、ぼろぼろになった乗り物の方に目を向けました。

「うわあ、想像以上にこわれているなあ。これは、直すのにどれだけかかることやら」

マチーネはがっくりと肩を落としましたが、すぐに顔をあげます。

「いいや、新しい発明に失敗はつきものだもの。こんなことで落ちこんでいたら、天才発明家の名が廃るね」

「このおおきなものは、なにかしら?」

マリアがたずねると、マチーネは「よくぞきいてくれました」と胸を張りました。

「わたしが作った飛行機だよ。操縦席にペダルがついていて、それをこぐと宙にうく仕組みなんだ。つまり、足の動きを動力にして空を飛ぶ機械ってことだね。ま、正確には〈飛行機だった〉ものだけれど」

木の骨組みは折れ、翼の皮はおおきく破れてしまっていました。

マリアはふし目がちに、マチーネを見つめました。

「あの……もしかして、あたしたちが丘にいたからよけようとして、それで墜落しちゃったの?」

「ああ、ちがうちがう。きみたちを見つける前から、飛行機は墜落寸前だったからね。やっぱり、わたしの足の力だけじゃ足りないのかな。設計図は、完璧だもの……」

マチーネは腕を組みながら、ううんとうなりました。

「機械の設計図を書けるなんて、すごいじゃないか。ぜひ一度、見てみたいものだ」

「あ、興味ある? もしかしてあなたも、機械が好き? いいよねえ、歯車とか、ねじとか、見ているだけでわくわくするような形をしているじゃない?」

マチーネは目をかがやかせて、ぐいっとヴィクトルにつめ寄りました。

「い、いいや……。わたしは、機械についてはくわしくないんだ。ただ、新しいことを知るのは好きだよ。きみが飛行機を作るために、どんなことを学んだり考えたりしているのかは、とても興味があるな」

「なるほど。それってとてもいいことだよね。人は、なにかを知れば知るほど、いろいろなことができるようになるもの。ヴィクトルは、どんなことが好きなの?」

「最近は、考古学に興味があって――」

ヴィクトルとマチーネは、夢中で話しこんでいます。ふたりが長いこと、そしてとても仲良く話しているので――マリアは横で口をとがらせながら、足元の土をつま先で寄せては散らす動きをくりかえしていました。

それに気づいたマチーネが、

「おっと、長いこと引き止めてごめんね。きみたち、どこかへ向かう途中だったんでしょ? わたしも、早いところ飛行機の修理をしないとね」

そういいながら、こわれた骨組みを拾いあげました。

「ローナたち、雪山をこえるつもりなんだ。それで北をめざしていたの」

「雪山を? それって、すごく危険なことなんじゃない?」

「本当ならやめたいところだ。しかし、どうしても行かなくてはならなくて……あの寒さだけでも、どうにかできたらいいのだが」

ヴィクトルのことばをきくと、マチーネは骨組みを拾う手を止め、考えこみました。そしてちらりと、マリアたちを見ます。

「あのさ。よければ、わたしの家にきてくれないかな。助けてくれたお礼もしたいし……うちに、魔法好きの変わったやつがいるんだ。もしかしたら、雪山を登るための手立てを考えてくれるかも。それに、きっとローナにも会いたいと思うんだ。このとおり」

両手を顔の前で合わせて、そういったのでした。

マチーネの家は、丘をこえた先の森の中にありました。屋根からはなぜか煙突が何本もつき出ていて、そのうちの一本は紫色の煙をはき出しています。

家の周りには様々な色の水晶がうまっていたり、なにやらへんてこな装置が置かれたりしていました。

「なんだか、変わったおうちね……」

「わたしたちの趣味なんだ。おかしな目で見られたりもするけれど、気にしないよ。だれがなんといおうと、好きなものにはいつだって真剣に向き合っていたいじゃない?」

そういって、マチーネがドアに手をかけたとき。

家の中から、ぼんと爆発音がきこえてきました。

「な、なに? 今の音」

マチーネは肩をすくめました。

「気にしないで。いつものことだから」

ドアを開けると、黒い煙が一気にふき出してきました。煙とともに、「また失敗だ!」とさけぶ声もきこえてきます。

「ただいま。マギー、お客さんを連れてきたよ!」

入って、とマチーネはマリアたちをうながしました。

家の中にも、変な形をした石やら、ぐるぐるとうずまいている植物やら、細かい歯車がいくつもはめられた機械やらが、ごちゃごちゃと置かれていました。足のふみ場もないぐらいです。

「マギーってば! いるんでしょう?」

マチーネが、ほんのすこしの隙間をうまくたどって部屋の奥へと入ってゆきます。マリアたちは床に置かれたものをふまないよう、慎重にマチーネについてゆかなければなりませんでした。

「なんだよ、マチーネ。せまい家なんだから、そんなおおきな声を出さないでくれよな。まったく、きみはいつもそうだ」

部屋の奥から、ふきげんそうな顔をした青年がひょこっと顔をのぞかせました。しかし全身真っ黒の煤だらけなせいで、顔はよくわかりません。

「じゃあ、ちゃんと一回目で返事をしなよ」

「今、いいところだったんだ。あとすこしで、世紀の大発明ともいえる薬が完成するはずだったのに! いったい、どこでまちがえたんだ!」

「失敗なんていつものことでしょ。それより、あなたのためにお客さまがきてくれたんだから、ちゃんとあいさつして!」

マチーネは青年の腕をつかんで、マリアたちの前まで引っ張りました。

「かれの名前はマギーといって、わたしの双子の弟なんだ。魔法とか、この世界に起こる不思議な現象とか、そういうのを研究しているの。ちょっと無愛想なところは、多めに見てやって」

マギーはますますふきげんそうに、マチーネをにらみました。

「おい、まちがってるぞ! 本当の名前はマグナスで、マギーは愛称だ! それに、無愛想にしているつもりもない!」

「あれ、そうだったっけ? 長いこと本名で呼んでいなかったから、忘れていたよ」

けろっとした顔でこたえたマチーネを見て、マギーはため息をつきました。

「人の名前をなんだと思っているんだ……。まあ、いい。ようこそ、ぼくたちの自宅兼、研究所へ。どうぞよろしく」

マギーは煤だらけのまま、丁寧に頭をさげました。裾が床につくほどの長いローブを羽織っているその姿は、まさに絵本に出てくる魔法使いのようでした。

「マリアたちは、わたしが飛行機から落っこちるところを助けてくれたんだ」

それをきいて、マギーの眉がぴくりと動きました。

「おい。今、なんていった? また、ぼくに内緒で飛行実験をしたのか? あの、世界一むだな実験を? いったはずだぞ、人間の脚力で空を飛ぶなんて不可能だ。いいかげんにあきらめろよ」

マギーのきつい物言いに、マリアたちの顔がこわばりました。けれど、マチーネはまったく気にしていないようでした。

「なんでも、無理だって決めつけるのはよくないよ。やってみないとわからないじゃない。まったく、マギーは頭が固すぎるんだよね」

マチーネに軽くあしらわれて、マギーはさらに深くため息をつきました。

「そんなことより、すてきなお知らせがあるよ。この子――ローナは妖精なんだって。けがや病気を治せる薬も作れるし、自然の力を借りた魔法も使えるそうだよ」

「なんだって!」

そのことばをきくや否や、マギーはローナの肩をがっしりつかみました。ローナはびっくりして、そのおおきな瞳をさらに見開きました。

「言い伝えでしか知らなかった妖精に、本当に出会えるなんて……! ああ、ぼくはなんて幸運なんだ! すばらしい!」

マギーは興奮したように、ローナの肩をゆさぶります。そんなマギーの姿に、ローナは悲しげに顔をふせました。

「あ、あの……妖精は、幸せを運んでくるっていう言い伝えがあるでしょう? でも、本当はそんな力はないんだ。だから、あなたをがっかりさせちゃうかもしれない」

マギーは眉を寄せながら、首をかしげました。

「なぜ、ぼくががっかりするんだ?」

「だって……みんな、幸せになりたくて妖精に会いたがるでしょう? ローナも、みんなのことを幸せにできたらいいなって思うけれど……結局は、そんな力はないって知ったひとたちが、悲しむのを見てきたんだ。あなたも、そうなのかなって思って……」

マギーは、ローナの肩にのせた手に力をこめました。

「それは、きみを利用することしか頭にない、おろか者のことばだ。なにも気にすることはない。大切なのは、きみが妖精であるということ。人間とはちがった歴史を生きてきたこと。けがや病気を治せる薬を作れること。そして人間には決して使えない、魔法を使うことができるということ。それは何物にも変えられない、すばらしいことだ。きみは、それを誇りに生きればいい。幸運を運ぶかどうかなんて、そんなことはまったく重要ではない」

ローナは、マギーの顔を見つめました。マギーははっと顔をあげ、あわててローナの肩から手をはなして咳ばらいをしました。

「失礼。とにかく……ぼくは魔法に興味があるんだ。だから、きみの話をきかせてほしい。だめだろうか」

ローナは微笑んで、うなずきました。

「もちろんだよ。ローナのこと、妖精のこと……もっとたくさんの人に知ってほしいから」

♫ Ⅳ 機械と魔法

すこしおそめの昼ごはんを、双子の家で食べることになりました。マチーネが、ミートパイや木の実がたっぷりつまったパイを焼いてくれました。

「助けてくれたお礼だよ。豪華な食事ってわけじゃないけれど、味には自信があるんだ」

作った本人のいうとおり、どれも頬が落ちてしまうぐらい、格別なものでした。

「マチーネがきみたちに迷惑をかけたようで、申しわけない。マチーネを助けてくれてありがとう」

マギーがマリアたちにいいました。さすがは双子、煤を洗い流したその顔は、マチーネと瓜ふたつでした。髪の色や、瞳の色も同じです。

「マチーネが無事でよかったわ。でも、さっき『またぼくに内緒で』っていっていたわよね。マチーネは、前にも飛行機を作ったことがあるの?」

マチーネは、苦笑いをうかべました。

「今日はね、わたしにとって六回目の飛行実験だったんだ。今度こそ成功すると思ったんだけど、なかなか世の中はうまくいかないよね」

六回目! マリアたちは目を丸くしました。こわれた飛行機を直すのに、いったいどれほどの時間がかかるのでしょう? 材料を集めるのだって、とても大変な作業に決まっています。

ほかの人だったら、せっかく作った飛行機が一度でもこわれたら、そのままあきらめてしまうかもしれません。けれどマチーネは何度失敗しても、あきらめることなく夢を追い続けているのです。

もしマチーネの発明が成功して、本当に人が空を飛べるようになったら。マチーネの飛行機はまたたく間に有名になって、そしてたくさんの人々に喜ばれるのでしょう。

「マチーネは、すごい人なのね……」

「そんなことないよ。ただ好きなことを好きなようにやっているだけだもの」

マチーネがそういうと、横からマギーが口をはさみました。

「よくわかっているじゃないか。きみは人の話をきかずに、なんでも好き勝手にやりすぎなんだよ。いいか? 人間は、鳥のように自分の体ひとつうかすことができないんだぞ。そんな人間が、重い機体に乗って空を飛ぼうとするなんて、頭がどうかしているとしか思えないね」

「マギー。それ以上いったら、明日からあんたのパイの中身は牛の腎臓にするよ。それでもいいの?」

低い声でマチーネにいわれて、マギーはうっとつまりました。

「あれだけは勘弁してくれ。においがきつくて食べられたもんじゃない」

「牛の腎臓パイ……想像ができない料理だな」

ヴィクトルがおそるおそる、いいました。

「この辺りの、郷土料理なの。栄養があるけれど、においにくせがあるんだよね」

マチーネはそう説明したあと、おこった顔で両手を腰にあてました。

「わたしが作ったパイには、どれだけ文句をいってもいいけれど。でも、わたしの飛行機作りに文句をいうのだけはやめて。わたしは、あなたの研究の邪魔なんてしてないじゃない。毎日家を煤だらけにしても、わたしは文句ひとついってないでしょ」

「煤だらけにしているのは、悪いと思っているさ。けれどあれは、とても難しい薬なんだ。そう簡単にできるものじゃない」

マギーはふきげんそうにこたえました。

「マギーは薬が作れるの? どんな薬?」

ローナがきくと、マギーはすこしこまったような顔をしました。

「それは、教えられない……でも、けがや病気を治す薬ではないよ。それと、薬以外にも、ぼくはいろいろなものを作れる。たとえば、空を飛ぶ道具とか」

マリアたちは顔を見合わせました。

「まあ。マギーも、飛行機を作っているの?」

「空を飛ぶのは、わたしたちふたりの夢なの。といってもマギーの作っているものは、わたしと全然ちがうものだけどね。わたしは機械、マギーは魔法――それぞれ、自分の好きなもので夢をかなえようとしているんだ」

「マギーは、どんな方法で空を飛ぼうとしているんだ?」

みんなの視線がマギーに集まったので、マギーはパイを食べる手を止め、話し始めました。

「ぼくは、強いエネルギーを持った物質を利用して、空を飛ぶ道具を作ろうと思っているんだ。きみたちは、空を飛ぶ絨毯や、空を飛ぶほうきの話をきいたことがあるか?」

マリアがうなずき、残りの三人は首をかしげました。

「ちいさいときに読んだ、おとぎ話に出てきたわ。でも、そんなすてきなものは、お話の中だけだと思ってた。空飛ぶ絨毯もほうきも、一度も見たことなかったもの」

それだけではありません。妖精も、人魚も、巨人も。まさか本当に会えるとは思ってはいませんでした。

自分が知っていた世界は、なんてせまいものだったのでしょう。まだまだこの世界には、見たことないもので満ちあふれているのだろうとマリアは思いました。

「だいたいの人はそう思っていると思う。そんな魔法みたいなもの、あるわけがないと。しかし世界に存在する物の本質を知れば、人間はそういった道具を作ることができる」

「どういうこと?」と、ローナはさらに首をかしげました。

「みんなが知らないだけで、世界は不思議な力を持つ物であふれかえっているんだ。自ら光を放つ植物や、雨に降られても消えることのない炎。人の心をいやす石がある一方で、人の心までをもこおらせてしまう氷。そんなものも、どこかに存在するといわれている。かつて、ぼくの祖父はそういった不思議な物を使って、空を飛ぶ道具を作ろうとした。だが途中で死んでしまったので、ぼくがそれを受けついだというわけだ」

「興味深い話だ」

ヴィクトルは真剣な顔をして、すっかりその話にきき入っていました。

マギーは、話を続けます。

「人間は、妖精のように自然と心を通わせて魔法を使うことはできない。けれど世界に存在する様々な物質を研究し、考え、道具を作ることができる。ぼくはそういう、物が持つ力だって立派な魔法の一部だと思っているんだ。ぼくが研究している〈魔法〉とは、そういうもののことだ」

「……魔神のランプも、マギーさんのいうような道具ですか?」

アランが、つぶやくようにたずねました。

「魔神のランプ? それはどんなものだ?」

「持ち主の恨みや憎しみを取りこんで、魔神を生み出すランプがあるんです。魔神は持ち主が恨んだひとたちを傷つけて――そしていつかランプがこわれたとき、魔神は持ち主のことを殺します」

そういったアランの顔は、つらそうにゆがんでいました。

「そんなものがあるのか……。ひょっとしたら、そのランプは人の感情に強く反応するような物質を使って、作られたのかもしれないな。特に恨みや憎しみというものは、魔物を生み出すほどに強い力を持つ。幸せや喜びといった感情よりも、ずっと反応しやすいんだろう」

「じゃあ、魔神のランプは人の手で作られたの?」

「確証はないが、おそらくそうだと思う。ばかなやつが、金もうけをするために作り出したんじゃないか? ただこれだけはわかるぞ。そんな悪趣味なものを作るなんて、ろくでもないやつであることはまちがいない」

アランはうつむきました。かつての自分も、魔神のランプを持っていたことがあります。そうやって、自分自身を恨んで生きてきました。そのことを、責められたような気がしたのです。

しんと静まる中、マギーは続けました。

「恨みや憎しみをいだくなんて、当たり前のことなんだ。だれだって、生きていれば一度はそんな想いをいだくことだってある――だというのに、それを利用して、そういった道具を作って、人の弱みにつけこもうとするやつがいる。魔法の道具は、金もうけのためにあるんじゃない。人を助けるためにあるんだ。それがわからないやつは、魔法の道具など作るべきではない」

そうまくしたてると、おおきく切ったパイを口におしこみました。アランは顔をあげて、マギーを見つめました。その瞳は、どこか安心したようにゆれていました。

マチーネが、にっこりと笑います。

「わたし、マギーの研究していることはさっぱりわからないけどさ。そういう考えを持っているところは、すごく好きだよ。さすが、わたしの弟なだけあるね」

「あんまり弟扱いするなよ。生まれた時間はほとんど同じだろ」

しかめっ面のままそういったマギーを、マチーネは優しく見つめるのでした。

「そんな天才魔法研究家のマギーに、相談があるんだけれどね。マリアたち、どうしても雪山をこえなければならないんだって。でも、雪山ってもんのすごく寒いじゃない? わたしだったら、二秒で山を降りるもの。どうにか、寒さをしのげる魔法の道具を作ってあげられないかな」

食後の紅茶を飲みながら、マチーネがいいました。マギーはうでを組みます。

「もちろん協力はしたいけど、そんな道具はあるかな……」

「その、おじいさまが作った空を飛ぶ道具は使えないの? 空を飛んで、雪山をこえるとか」

マリアがたずねましたが、マギーは首を横にふりました。

「残念だが、その道具は未完成なんだ。完成するまで、どれぐらいの時間がかかるかわからない」

「わたしの飛行機も、まだできていないし……それにひとり乗り用だから、みんなを乗せて飛ぶにはあと十年ぐらい待ってもらわないとだめかも」

「こまったな……。どうしても、冬がくるまでに山をこえなければならないんだ。黒い雪が降る日までに」

ヴィクトルはため息をつきました。このまま、自力で雪山を登るしかないのでしょうか。

マギーは腕を組んだまま、ぼそりとつぶやきました。

「祖父が書いたという魔法書になら、そういった道具の作り方が書かれているかもしれないのだが――あのへんくつじじいめ、死ぬ前にどこかにかくしやがった。『わしが苦労して書いたものを、そう簡単に見せてたまるもんか』とかなんとかいって」

「おじいちゃん、いつもわたしたちをからかってはおもしろがっていたもんね」

マギーの横で、マチーネは苦笑いをうかべました。

「魔法書? ちょっとまってくれ」

マギーの話をきいて、ヴィクトルは思い当たるものがありました。

「これは、わたしたちが旅の途中に見つけたものだ。わたしには読めない文字で書いてあって――なにか、手がかりになるだろうか」

ヴィクトルがかばんから取り出したものは、以前に洞窟の奥で見つけた本でした。今も、不思議な色の光を放っています。

マギーは目を見開きました。

「ちょ、ちょっと見せてくれ!」

ヴィクトルから本を受け取ると、ふるえる手でページをめくりました。

「まちがいない。これは……祖父が書いた魔法書だ。きみたち、これをどこで見つけたんだ?」

「すこし前に、洞窟の奥で見つけたのよ。罠もあったわ。それこそ、魔法のようなね」

永遠に同じところを歩いてしまう罠や、淡く光る水晶が仕掛けのスイッチであったことを話すと、マギーは頭をかかえました。

「それは全部、この本をかくすために祖父が仕掛けたものだ。まったく、なんてはた迷惑な人なんだ。そんなめんどうなところにかくすなんて!」

「わたしは、おもしろいと思うけどな。おじいちゃんらしいね」

マギーはさらにページをめくり続け、やがてその手を止めました。

「これはどうかな。その名も〈北風と太陽のマント〉。どんな寒さや暑さもしのぐことができる、最強のマント――だそうだ。完成するまでに何日かはかかるが、材料はここにある。これでよければ、作るよ」

みんなの目がかがやきました。そのマントを羽織れば、きっと険しい雪山もこえることができます。

「本当にありがとう。ぜひ、お願いしたい」

「こちらこそ、この本を見つけてくれて助かったよ。これで、魔法の研究がさらに深まる」

こうして、マリアたちはマントができるまで、双子の家で過ごすことになりました。

♫ Ⅴ マリアの心の中は

ローナは、マギーと向き合っていました。部屋には、ふたりきりです。今日は、マギーに妖精のことを話すことになっていました。

ローナは自分のことを、マギーに話しました。妖精は木から生まれること。楽器を使って、自然の力を借りることができること。自分ははるか昔に生まれて、それから今まで、長いねむりについていたこと。魔法を使うことをおそれられ、多くの仲間が人間に殺されてしまったこと……。

マギーは、真剣な表情でローナの話をきいていました。

話が終わると、マギーは深く息をはきました。

「そうか。妖精は、人間の手によって……それなのに、人間はそれを忘れて生きていたなんて。なんという過ちだ。さぞ、つらい思いをしてきただろう」

「平気だよ……。マリアたちのおかげで、お姉ちゃんにも、会えたから」

そういいながら、ローナは自分の心が、ひどく痛むのを感じていました。妖精たちのいる地へたどりつけたって、ロレーヌはそこにはいないのです。たったひとりしかいない、自分のお姉さんに、もう会うことはできないのです。

もし、人間たちが妖精を殺したりなどしなかったら。はるか昔の時代で、ロレーヌといっしょに、いつまでも幸せに暮らしていたはずでした。本当はそうやって生きていたかったと、願わずにはいられない夜もありました。

「……人間は、自分とちがうものをおそれる。そうやって他者を傷つけて、自分を守った気でいるんだ。妖精をおそれ、殺したのは人間の罪だ。すべての人間が償わなくてはならない罪。ぼくは絶対に、この真実を世界中の人たちに伝えてゆく。みんなが、知らなくてはならないことだ」

「……」

「人間のぼくが、こんなことをいうのもどうかと思うけど――きみたちが使う魔法は、おそろしいものなんかじゃない。だれかを助けるための魔法が、おそろしいわけがない。それをわかっている人間がいるということを、どうか忘れないでほしい」

ローナは微笑みました。

「ありがとう……。あのね、人間をこわいって思ったことはある。でも、ローナを助けてくれたのも人間だから。マリアたちが、なにも知らなかったローナのことをここまで引っ張ってくれたから。だから、ローナは人間が好き。もっともっと、仲良くなりたい。だからマギーには、ローナが今ここで生きているってことを、みんなに伝えてほしいんだ。今はまだ会えていないけれど、ほかの妖精たちも生きているってことも。いつか、きっと――今度こそ本当に、人間と妖精は仲良くなれると思うから。そういう世界にしていきたいんだ」

ローナのすんだその瞳に、マギーはすいこまれそうになりました。

「……わかった。どれだけ時間がかかろうと、必ず伝えると約束しよう」

「ありがとう! ねえ、マギーの研究した魔法の話もきかせてくれる?」

「もちろんだとも。ああその前に、妖精の楽器を見せてもらいたいのだが――」

ローナとマギーの話は、太陽がしずむまで続きました。

そのころ。マリアとヴィクトルとアランは、マチーネの部屋にいました。

そこら中に、歯車やなにかの部品が散らばっています。

飛行機を作るための、骨組みもありました。

「遠慮なくくつろいでね。まあ、くつろげる場所なんてないんだけど」

これでも掃除したんだ、とマチーネは頭をかきながら笑いました。

机の上には、一枚の紙が置かれていました。丁寧な製図に、細かい文字がびっしりと書きこまれています。まるで芸術作品かのような、美しい設計図でした。

「それが、飛行機の設計図だよ」

あまりの細かさに、ヴィクトルは目を見張りました。アランもとなりで、瞳をきらきらとさせながら見つめています。

「これを、全部マチーネがひとりで書いたのか?」

「まあね。でも、設計図だけあっても意味はないの。肝心の飛行機が完成しなくちゃ」

「そんなことはないよ。ふつうの人は、設計図すら書くことはできない。きみは、天才なんだな」

ヴィクトルがマチーネをまっすぐ見つめながらそういったので、マチーネは照れたように顔を赤らめました。

「うれしいな。こんなにもほめられたのは初めてだよ。マギーには、いつも時間のむだだってばかにされるし。わたしの発明なんて、だれにもわかってもらえないと思ってた……」

マチーネは、心の底からうれしそうにしていました。

「そうだ。ほかにも、いろいろな設計図を書いたんだよ。見る?」

マチーネは鼻歌をうたいながら、引き出しから無造作に紙を引っ張り出しました。机に広げ、それをヴィクトルとアランが囲みます。

その様子を、マリアはすこしはなれたところから見ていました。自分も机のそばに行こうとするのですが、なぜだか体が動いてくれません。

「飛行機の設計図は、完璧なはずなんだ。あとは、わたしの脚力の問題。もうすこし力があれば、きっと飛べるはずなんだけれど……」

「材料を変えて、機体をもうすこし軽くしてみたらどうかな。機械にはくわしくないが、なにかできることがあれば、わたしも手伝うよ」

「……あの、あのう……おれも手伝いたいです。設計図を見ていたら、なんだかとっても、体がうずうずして……だめですか?」

アランが、遠慮がちにマチーネを見あげました。マチーネはにっと笑って、

「大歓迎だよ! たしかにヴィクトルのいうとおり、もうすこし軽い材料を探してみるのがいいかもしれないな。今まで使っていたのは、この木材なんだけれど――あ、それよりも金属部分の素材を変えた方がいいかな? 鉄以外にも、銅とか錫とか――でも、そうすると耐久力に問題が……」

まるで火がついたように、ひとりでしゃべりだしました。

「マリアも、こっちにおいで。いっしょに、飛行機作りを手伝わないか?」

ヴィクトルが、優しくマリアにいいました。

もちろん、とこたえるつもりでした。それなのに、

「……あたし、やりたくない! 飛行機なんか、興味ないもん!」

口からはそんなことばが出ていて、マリアは思わず部屋を飛び出しました。

マリアはひとり、森の中で槍をふりました。体を動かしていないと、心の中が変なもやもやでいっぱいになってしまうような気分でした。

マチーネのことを考えると、なぜだか心がずきりと痛みます。ヴィクトルとアランの間に立つマチーネが、とてもかがやいて見えました。

頭がよくて、おいしい料理も作れて、夢をかなえるために努力をしているマチーネは、なんて自分と大ちがいなのでしょう。マチーネのことをきらいになどなりたくないのに、自分と比べれば比べるほど、心がしずんでゆくのです。そんな自分が、一番いやでした。

(あたしは頭もよくないし、料理もできないし、魔物だって、まだ全然やっつけられてない。あたしよりもマチーネの方が、ずっとずっとすごい人なのに、どうしてこんな気持ちになるの? やだ、やだ! こんな自分、だいっきらい!)

マリアは唇をかみしめながら、槍をふり続けるのでした。

それから、何日かが過ぎました。ローナはマギーといっしょにマントを作っているし、ヴィクトルとアランは、マチーネの飛行機作りに夢中になっています。

マリアが窓の外からマチーネの部屋をのぞくと、マチーネがアランに声をかけているところでした。

「アランって、とても器用なんだね。やすりをかけてもらった木材、とてもなめらかだもの。物を作るのが得意なんじゃない?」

アランは顔を赤くして、うつむきました。

「でも、おれ、字があんまり読めないし、ばかだから、設計図なんて書けません。数字の計算とかも、苦手だし」

「そんなの、まったく気にすることじゃないよ! 数字の計算なんて、だれがやったって答えは同じになるんだからね。でも、生まれもった才能はもっともっとのびてゆく。アランのその丁寧さや器用さは、だれにも負けない才能だと思うよ」

「マチーネのいうとおりだ。いったいどんな技を使ったら、そんなになめらかに仕上がるんだ?」

そういったヴィクトルの手には、でこぼこになった粗末な木の破片がありました。

マチーネとアランは顔を見合わせます。

「あー、ヴィクトル? さっきわたした木材はどこ? たしか、両手にかかえるほどのおおきさだったと思うけれど」

「それなら、これのことだ。なかなか形が整わないので、何度もいろいろな角度からやすりをかけていたら、いつのまにかちいさくなってしまっていた」

「……あなたとアラン、ふたりで組んだらすばらしい発明家になると思うよ」

マチーネは苦笑いをうかべながらそういいました。三人とも、とても楽しそうです――。

マリアは、そっと窓からはなれました。

マリアは、マチーネのところにもマギーのところにも行きませんでした。たったひとりで、森で槍をふっていました。

すこし前までは、四人で仲良く旅をしていたのに――みんなに囲まれて笑っているマチーネを見ると、自分の居場所を取られてしまったような、そんな気持ちになってしまうのです。

マリアは、槍をふるい続けました。こんな悪い心を持っている自分は、このまま空気に溶けて消えてしまえばいいと思いました。

♫ Ⅵ マギーの空飛ぶ方法

お昼ごろ、森にひとりでたたずむマリアにローナがかけ寄ってきました。

「マリアもおいでよ。ごはんを食べながら、マギーが空を飛ぶ道具の話をしてくれるんだ。きっとおもしろいよ」

はしゃぐローナの声も、どこか遠くにきこえました。

マリアは、無理に笑顔を作ります。

「あたしは、いいわよ……マギーの話は、あたしには難しすぎるもの。ここで、槍の稽古をしている方がいいの」

「そうなの? じゃあ、ローナもここで魔法の練習、しようかな」

ローナのことばをきいて、マリアはおどろいて見かえします。

「どうして? マギーの話をききにいくんでしょう?」

「だって、マリアはこのごろずっとひとりでいるもの。だれだってひとりになりたいときはあるけれど、ずっとはさびしいじゃない? だから、いっしょにいたいんだけれど……じゃまかなあ?」

ローナのことばが、じんわりとマリアの心に染みてゆきました。しずんでいた心が、すこしずつ軽くなってゆきます。

マリアはローナに笑いかけました。今度は、自然と笑みがこぼれていました。

「いいえ、ちっともじゃまなんかじゃないわ。ありがとう。あたしも、いっしょにマギーのところに行くことにする」

マチーネの部屋と同じぐらい、マギーの部屋もごちゃごちゃと散らかっていました。ねじや歯車の代わりに、鉱石や水晶や、変わった植物が置かれています。

みんな、マリアとローナのことを待っていてくれました。

椅子に座ると、マギーはみんなを見回しこほんと咳ばらいをします。

「これが、空を飛ぶ道具だ」

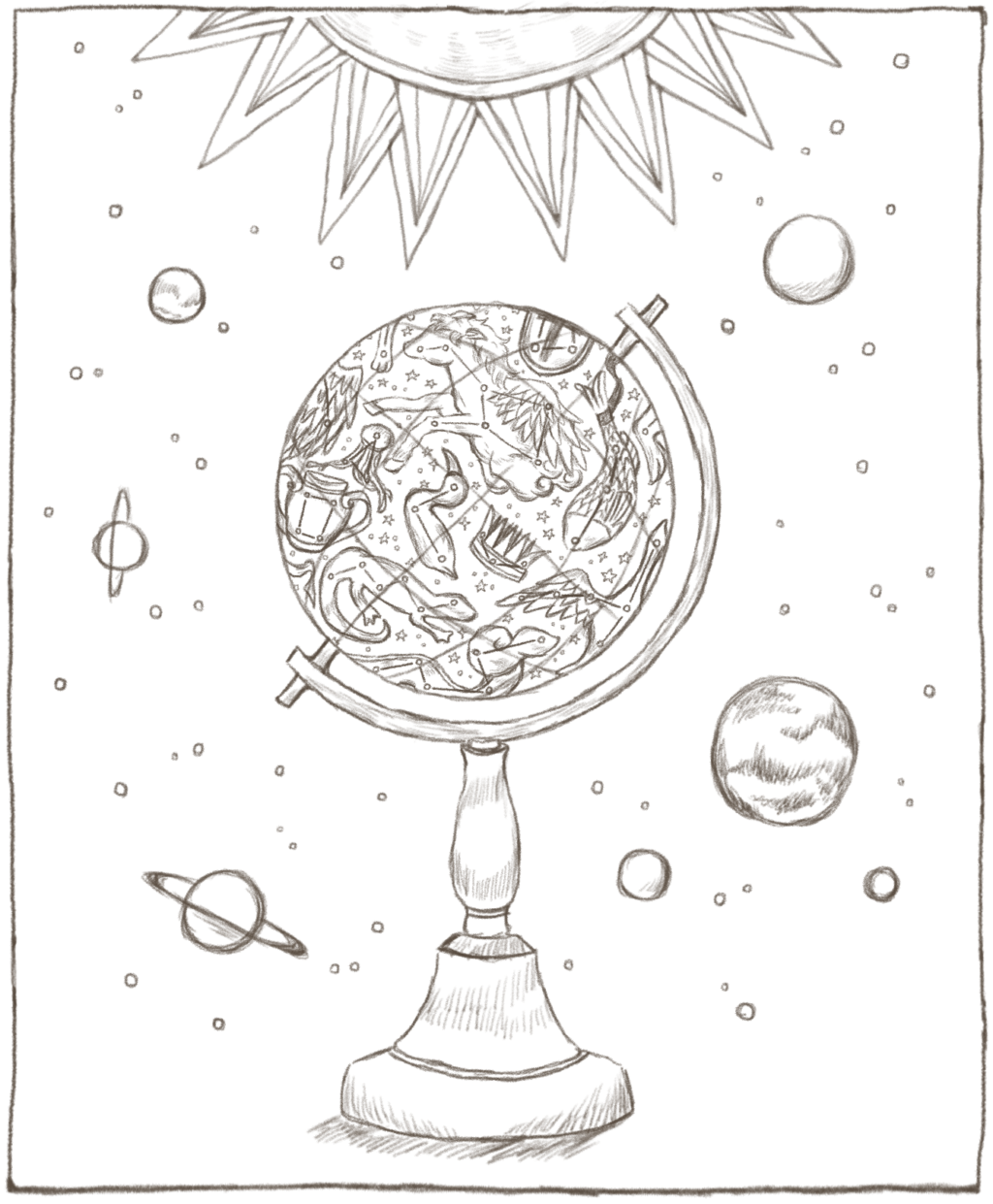

そういって、マギーがみんなの前に置いたもの。それは両手でかかえるほどのおおきさの、古びた球の模型でした。球の下に持ち手がついていて、立てられるようになっています。球の表面には様々な絵がえがかれていました。

「これは天球儀といって、空の星座の位置を示したもの。えがかれている絵は、星座をあらわした生き物や道具なんだ」

熊や獅子や、天秤や盾や――あふれるほどの数の絵が、星座の線に沿ってえがかれています。

みんなは夢中で天球儀を見つめました。それぐらい美しいものでしたし、こんなにもたくさんの星座が空に存在していることも、おどろきでした。

「すごくきれいね。で、これでどうやって空を飛ぶの?」

マチーネが問いかけます。マチーネも、マギーの道具のことは初めてきくようでした。

マギーは得意げな顔をしながら、くるくると天球儀を回しました。

「もちろん、これはただの天球儀じゃない。星座をつなぐ星の部分に、ちいさな穴が空いているだろ。ここに〈星のかけら〉をはめて星座を完成させると、星座の生き物や道具が本当にあらわれるんだ。

ぼくはこの、翼の生えた天馬の星座に星のかけらをはめようと思っている。そうすれば天馬があらわれ、その背中に乗って空を飛ぶことができるというわけだ」

みんなは目を丸くしました。星座の生き物を実現させる――そんな夢のようなことが、本当にできるのでしょうか?

「天馬の星座は、七つの星から成り立っている。そしてぼくは今、星のかけらを六つ持っているんだ。だからあとひとつ集まれば、天馬の星座を完成させられるのだが……」

「それ、本当なの?」

マチーネが疑り深い目で天球儀を見つめました。

「おそらく……いや、絶対に、成功する……はずだ。この天球儀は祖父の代から、様々な材料を研究し組み合わせて作られてきたもので、ぼくが受けついでようやく完成したものなんだ。これと星のかけらの力があれば、必ず星座を呼び出せる――と、祖父の遺言にあった」

そういうマギーのことばも、どこかあいまいなものでした。

「わたしもおじいちゃんのことは大好きだけどさ、ちょっといいかげんなところがあったじゃない? 人をからかうのが大好きだったもの」

「それはまったくそのとおりだ。でも魔法の道具に関しては、だれよりも真剣だった。魔法を正しく理解し、人を助ける道具を作れといっていた。ぼくにとっては、偉大な魔法研究家だよ」

マギーは静かな声でいいました。

「まずはほかの星座で、試してみるのはだめなのか? 今、星のかけらは六つあるんだろう。だから、かけらが六つで完成する星座で……たとえばこのとかげの星座は、六つの星でできている。熊や獅子はともかく、とかげならここにあらわれても、問題ないんじゃないか」

ヴィクトルは天球儀にえがかれたとかげの絵を指差しました。

「ぼくも、それは考えたんだ。けれど星のかけらは、一度星座を作るとなくなってしまうらしい。だから、ぼくは天馬の星座以外にかけらを使う気はない」

マギーはちいさな箱を取り出し、丁寧な手つきで開けました。

「これが、星のかけらだよ」

箱の中には、ダイヤモンドのようにすきとおった美しい石が六つ入っていました。とてもちいさな石でした。

「きれい……本物の宝石みたいだわ」

「星のかけらは、人の願いをかなえた流れ星が、石となって地上に降ってきたものだといわれているんだ。すこし前に、流星群があっただろ。それからしばらくして、森の中で六つ目のかけらを見つけた。めったに見つかるものじゃないから、おどろいたよ。ぼくには見つけられないと思っていた。ほかのかけらは、祖父が残してくれたものだったからな」

「じゃあ、星のかけらの分だけ、だれかの願いがかなったということなのね」

今、目の前に六つの星のかけらがあります。それはつまり、流れ星にのせただれかの願いが、六つかなったということで――そう考えると、マリアはなんだか心が温かくなりました。きっとこれから、どこかで星のかけらを見つけるたびに、心が温かくなるのでしょう。

「かけらがすべて集まって、天馬を呼び出すところをきみたちにも見せたかったよ。あとひとつとはいえ、かけらを見つけられるかどうかはわからない。案外、すぐにでも見つかるかもしれないけどさ。そう簡単にはいかないよな」

「マギーなら、きっと見つけられるよ。……ということは、マギーはもうすぐ空を飛べるかもしれないんだ。わたしも、負けていられないなあ」

そうつぶやいたマチーネは、ふと戸棚に目を向けました。ごちゃごちゃと様々なものが並べられています。その中に、一際目立つものがありました。

「ねえ、この瓶はなに? 中に、変わった色の液体が入ってる。金色だ」

それをきいたとたん、マギーはいそいでマチーネから瓶をひったくりました。

「ああ、勝手にさわるなよ! これは……べつに、なんでもない。ただの色水だ」

明らかに動揺しているマギーを見て、マチーネは眉をひそめました。

「あやしいな。もしかして、ずっと作っていた薬ってこれのこと? どんな効果があるの?」

「きみに説明しても、どうせわからないだろ」

「やっぱり薬じゃない。まさか、危険な薬を作ったんじゃないよね?」

マギーは「信じられない」といった顔でマチーネを見ました。

「このぼくが? きみじゃあるまいし、そんなことするわけないだろ。きみの飛行実験の方がよっぽど危険だ。マントを作る作業にもどるから、もう出ていってくれ」

マギーはみんなを追い立てると、勢いよくドアを閉めてしまいました。

マチーネは心配そうに、閉じられたドアを見つめました。

♫ Ⅶ マリアとマチーネ

さらにそれから、何日かが過ぎました。

「ついに完成したぞ!」

マギーがさけびました。その手の中には、やわらかなマントがありました。

「本当にありがとう! マギーはすごいよ!」

そのとなりで、ローナが笑顔で手をたたきました。

同じころ、マチーネの部屋でも歓声があがっていました。ついに、飛行機ができあがったのです。

「今までの中で、一番の出来だよ! 今度こそ、飛べる気がする。ううん、絶対に飛べる!」

「おれも、そう思います。手伝うことができて、とても楽しかったです」

「わたしも、自分のことのようにうれしいよ。わたしはほとんど、役に立てなかったが……」

マチーネは強く首を横にふりました。

「ううん。みんなのおかげだよ。本当にありがとう」

みんなが祝福する中、マリアはひとり、外にたたずんでいました。

マリアはずっと、心にもやがかかっているような気分でした。マントが完成した今、マチーネたちとももうお別れです。そうすれば、また四人で旅ができるのに――うれしい気持ちなど、すこしもありませんでした。

「マリア」

ふと、優しい声がしました。ふりかえると、マチーネが立っています。

どきり、とマリアの心臓がはねました。

「お別れする前に、ふたりで森の中を散歩しない? ほら、今日はとても天気がいいから」

なんて返事をしようか、マリアは迷ってしまいました。けれど自分に向けられたマチーネの笑顔を見ていたら、なぜだか安心するような、ほっとするような気持ちになりました。どきどきしていた心臓も、落ちついています。

マリアがうなずくと、マチーネはうれしそうに、マリアの手を引きました。

ふたりは並んで、森の中を歩きました。マチーネは鼻歌をうたいながら、マリアと歩幅を合わせてくれています。

「あの……どうして、あたしをさそったの?」

「ふふ。あれを見て」

マチーネが森の先を指差します。そこには紫色に染まった、美しい花畑がありました。

「わあ……!」

マリアは思わず、声をあげてかけ寄りました。周りの木々は葉をすっかり落としていても、目の前の花畑は、まるで春の景色のようにさきほこっているのでした。

「きれいでしょ? わたしのお気に入りの場所なんだ」

「どうして、こんなに花がさいているの? もうすぐ冬がくるのに……」

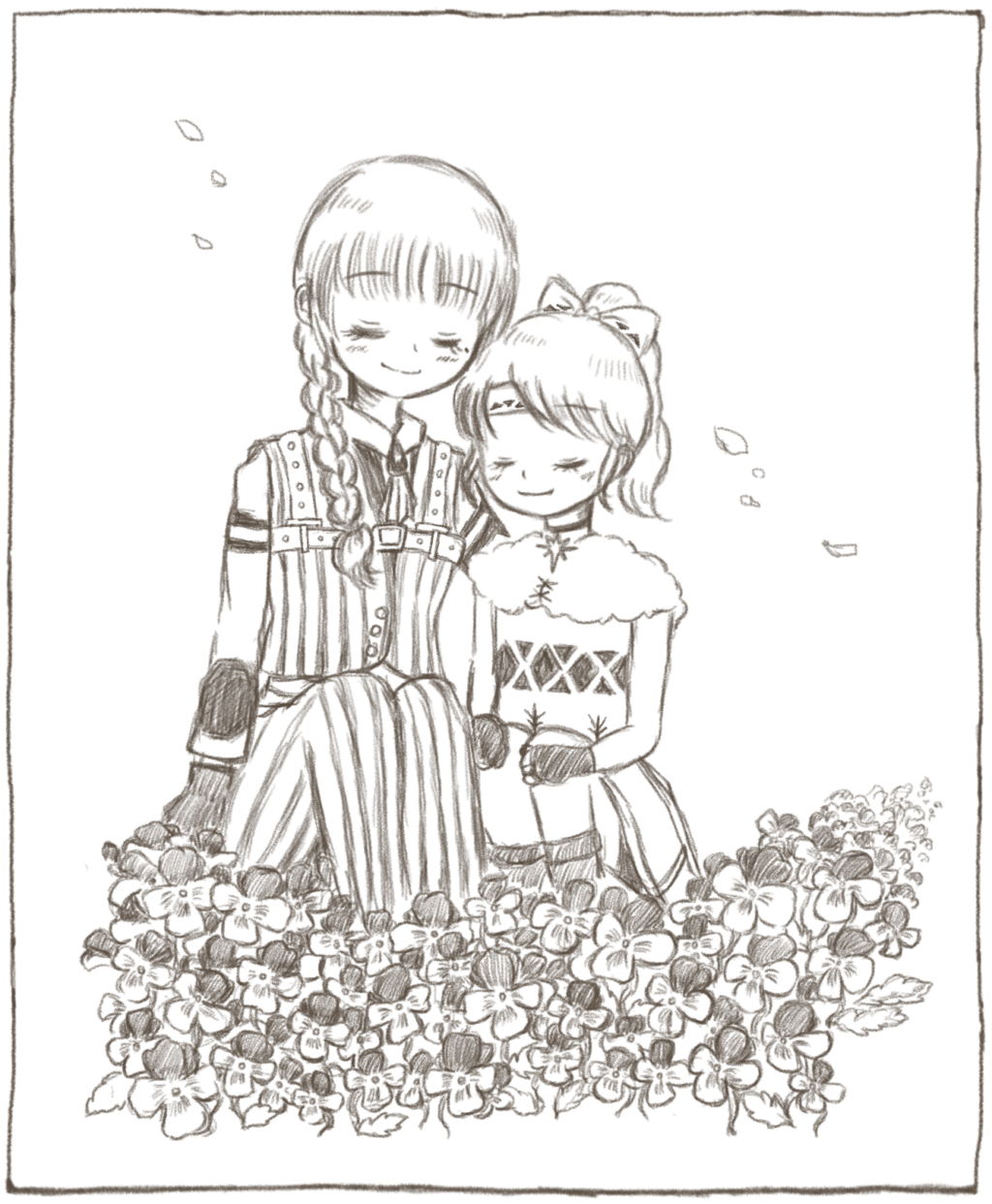

「この花はね、冬をこす花なんだ。どんなに寒くても、雪が降っても、それに負けずに花を開くの。強い花でしょ? マリアみたいだなって思ったから、見せたかったんだ」

マリアはおどろいて、マチーネを見あげました。マチーネが花畑に腰をおろしたので、マリアもそのとなりに座りました。

「マリアは、魔物をたおすためにその槍を持っているんでしょ? だれかを守るために。だれかを助けるために。それって、強くないと絶対できないことじゃない。力はもちろん、心も強くないとできないことだよ。だからマリアのこと、すごい女の子だなって思うんだ」

マリアはうつむきました。そんなはずないと思いました。強い心を持っていたら、マチーネに対してこんな気持ちはいだかないはずです。

「……あたし、強くなんかないわ。ローナやヴィクトルやアランが、いっしょにいてくれたから、ここまでこられたの。みんなが助けてくれたから、がんばれただけ。あたしはマチーネが思っているような、心が強い女の子なんかじゃないのよ」

消え入るような声でいうマリアを、マチーネは優しく見つめました。その瞳を、マリアも見つめかえします。

「あたし、マチーネがうらやましい。明るくて、頭がよくて、料理もできて、夢をかなえるために毎日がんばっていて……みんな、マチーネと話していてとても楽しそうだった。あたしといっしょにいるときよりも、ずっとずっと。あたしがいっしょにいたって、みんなは楽しくなんかないのよ。ただの、お荷物なんだわ」

涙が流れそうになるのを、必死にこらえました。

マチーネはすこし考えこんだあと、おかしそうに笑いました。

「あはは……それはね、マリア。大いなるかんちがいというやつだよ。この数日間、わたしはみんなといっしょに過ごしたじゃない? マリアがいないあいだ、どんな話をしていたと思う?」

わからないわ、とマリアは首を横にふりました。

「マリアの話だよ。みんな、ずっとあなたの話をしてた。地図が読めなくて、すこしおこりっぽくて、すぐに無茶をするから、いつも目がはなせなくて大変だって」

「まあ! それをいったの、だれよ! あたし、そんなんじゃないもの!」

流れそうになった涙も引っこみ、マリアは頬をふくらませました。

まあまあ、とマチーネはマリアをなだめます。

「でも、いつもだれかのためにがんばっていて、みんなのことを大切にする、とても優しい女の子だっていってた。あなたがみんなを大切に思っているのと同じように、みんなもマリアのことをとても大切に思ってる。お荷物だなんて、これっぽっちも思ってないよ」

マチーネは、そっとマリアの手に自分の手をのせました。

「それにね。わたしの方こそ、マリアが思うような立派な女の子じゃあないんだよ」

「え?」

マチーネは、いたずらっ子のように笑いました。

「わたしがマリアぐらいの歳だったときは、とんでもなくおかしな女の子だったんだよ。機械いじりはそのころから好きだったんだけれど……変な機械を発明してはそれを暴走させて、いろんな人に迷惑ばっかりかけてたんだ。めちゃくちゃ問題児だったんだよ」

マリアはおどろきました。機械好きなのは想像がつきましたが、しっかり者のマチーネが、人をこまらせるようなことをするとは思えなかったのです。

「町の学校に通っていたんだけれどね、友だちなんていなかったの。今みたいに、こんなにおしゃべりでもなかったしね。お人形遊びとか、かわいいお洋服を着たりとか、女の子が好きな遊びもまるで興味がなかった。だから、ますますういていたの。

でも、そのときのわたしってね、とっても性格が悪くて! わたしの天才的発明がわからないみんなとは、仲良くする必要なんてないって思っていたわけ。天才は、常に孤独なのだ……とかいっちゃってね。本当、昔にもどれるのなら今すぐ昔の自分をひっぱたいてやりたい!」

マチーネが声音を変えながら自分のことをおかしく話すので、マリアは思わず笑ってしまいました。

そしてふと、真面目な声でマチーネは続けました。

「ちいさなころから好きだった発明を、今も続けられてる。飛行機を作る夢を捨てていない自分も、もちろん誇りに思ってる。でもね、子どものころはもうすこし、友だちと遊べばよかったなあって思うんだ。お人形遊びが好きじゃなくても、お洋服に興味がなくても、一度はだれかとそういう遊びをしてもよかったなって思うの。人とふれ合うことの大切さっていうのかな。そういうのを、もっと感じておけばよかったって。

だからね、マリア。あなたみたいに、だれかのためにがんばろうって思えるのは、とてもすばらしいことだよ。わたしのことをうらやましがる必要なんてない。マリアはじゅうぶん、強くてかわいい女の子だから」

マリアは、自分の肩をマチーネに寄せました。マチーネは優しく、マリアの体を包んでくれました。

「ありがとう……」

「どういたしまして。っていうのも、なんか変だな。わたしは、本当のことをいっただけだもの」

ふたりはちいさく笑いました。顔を寄せたまま、マリアはつぶやきました。

「でも……あたし、まだまだ自分にだれかを助ける力なんてないって思ってる。今だって、ヴィクトルがとてもなやんでいるみたいなのに、力になってあげられない。なんでもないよってヴィクトルはいうけれど、ときどきとてもつらそうな顔をするの。ヴィクトルは、何度もあたしのことを助けてくれたわ。あたしも力になりたい。ヴィクトルのためなら、なんでもしてあげたいのに……結局、なにもできないままなの」

マリアのことばをきいて、マチーネは急にからからと笑い出しました。

「ど、どうして笑うの?」

「マリアは本当に、ヴィクトルのことをよく見ているんだなあって思って!」

マリアはぱっとマチーネからはなれました。頬が真っ赤に染まっています。

「だ、だって! 大切な仲間だもの! 仲間のことは、いつだって気にするものじゃない!」

「ふふ。わかったってば。男の子って、ときどきなにを考えているかわからないものだよね。わたしもマギーのこと、わからなくなるときあるもの。昔は、おたがいのことをなんでも知っていたの。いつもいっしょだったから。今も、いっしょにいるはずなのに……なんだか、すごく遠くにいる気がするんだ」

マチーネは、そばにさいた花をなでました。

「今は、力になれなくても……マリアのその気持ちは、きっといつかヴィクトルを助けるよ。だからどうか、それを忘れないでね」

マリアはちいさく、うなずきました。心にかかっていたもやが、すこしずつ晴れてゆくようでした。

「あの……ごめんなさい。飛行機作り、やりたくないなんていって。本当は、ずっと手伝いたいって思ってた。完成してよかったわ」

「ありがとう。でも、これからが本番だからね。飛ばない飛行機なんて、ただのがらくた同然だもの」

「だいじょうぶ、きっと飛ぶわよ。ねえ――ずっとききたかったの。マチーネは、どうして空を飛ぶのが夢なの? どうして、そこまでがんばれるの?」

マリアがきくと、マチーネは「大したことじゃないの」と笑いました。

「鳥にあこがれているから――なんていったら、ロマンがあっていいと思うけれどね。そうじゃなくて、元々空を飛ぶのは父さんの夢だったんだ。おじいちゃんは魔法の研究家だったけれど、父さんは機械を作るのが好きな発明家だったの。わたしとマギーは、きっとそれぞれの血を受けついだんだね。父さんは飛行機を発明して、自分の足で空を飛ぶのが夢だったんだけど――それをあきらめたから、わたしが代わりにかなえてやる! って思ったの」

「お父さまは、どうして夢をあきらめてしまったの? もしかして、歩けないほどのけがをしてしまったとか……?」

おそるおそるきいたマリアを見て、マチーネは肩をすくめました。

「まったく! わたしも父さんも、体が丈夫なのが取り柄だからね。あのね、父さんはわたしの母さんに出会って、一目で恋に落ちてしまったの。それであっさり夢を捨てて、母さんのために生きることにしたんだ。今はふたりとも町の方に住んでいて、子どもたちに勉強を教えているの。まったく、自分の子どもはこんな森の奥で生活しているっていうのに。まあ、森の方が性に合っているけどね」

あきれたようにマチーネはいいましたが、その瞳はかがやいていました。

「夢をあきらめたお父さまを見て、悲しいって思った?」

「ううん。それこそ、ちいさなころは『父さんは世界一情けない! 発明家の名折れだ!』なんて思ったりもしたけれど――よく考えてみれば、そのおかげでわたしもマギーも生まれてこられたんだよね。それに、母さんのそばで幸せそうな顔をしている父さんを見たら、なんかそれもいいなって思ったんだ。

あのね……夢をあきらめるのって、決して悲しいことだけじゃないと思うの。たとえ夢がかなわなくても――その人が幸せなら。ほかの幸せを見つけて、笑顔で生きられれば、それでいいのかもしれないって。その幸せのひとつが、だれかを愛することなんだと思う」

マリアは、自分のお父さんのことを思い出しました。マリアのお父さんも、お母さんと出会って、魔物をたおす旅を終えたのでした。それを悪いことだなんて、一度も思ったことはありません。マチーネも同じ気持ちなのかなとマリアは思いました。

マチーネは空を見あげました。

「でも、わたしはまだ夢を追いかけたい。だれかのことで頭がいっぱいになるより、飛行機を完成させることだけを考えていたい。自分の好きなことで、自分がどれだけがんばれるのか挑戦したいんだ。

そんなわたしも、いつかはだれかに恋をして、その人といっしょに生きるのかもしれないけど――まあそういうわけで、どこかにいるわたしの運命の人には、もうすこし待っていてもらうことにしてるんだ」

そういって微笑むマチーネは、まるでむじゃきな子どものようでした。

「さて、そろそろもどろうか。マントも完成したようだし、これでマリアたちも、雪山をこえられるね」

そういって、ふたりが立ちあがったときでした。

「たすけてえ!」

森の奥で、悲鳴がきこえました。

ちいさな女の子が、魔物に追いかけられています。

「大変だわ!」

マリアはすばやく槍を構えて、魔物の方へとかけ出しました。マチーネもそれを追いかけます。

魔物は転んだ女の子の体をつかみ、今にもおおきな口で食べようとしているところでした。

「ちょっと! そんなこと、絶対に許さないんだから!」

マリアはさけぶと、槍の先を魔物の体につき立てます。その痛みで暴れた魔物が、女の子を放りました。

「あぶない!」

マチーネはかけ出し、女の子が地面に落ちる寸前にしっかりとだきとめました。

「あんたの相手はこっちよ! こてんぱんにしてやるんだから!」

マリアはおおきく跳躍して、もう一度魔物に槍をつき立てました。魔物は抵抗する間もなく、声をあげながら黒い塵となって消えてゆきました。

マリアはいそいで、マチーネの元へとかけ寄りました。

「マチーネ、だいじょうぶ?」

「わたしは平気。でも、この子は気を失ってる」

女の子の腕から、血が流れています。

「早く家にもどって、手当てをしよう」

マチーネのことばに、マリアもうなずきました。

同じころ。

「本当にありがとう。わたしたちのために、マントを作ってくれて」

ヴィクトルが、マギーにお礼をいいました。

「こちらこそ、ぼくの作った道具が役に立つようでうれしいよ。きみたちがいなくなってしまうのは、さびしいけれどな」

ヴィクトルもうなずきます。ヴィクトルにとっては、マギーの魔法の話はとても興味深いものでした。マギーの方も、ヴィクトルが今まで読んできた本や、学んできたことをよくきいていました。

「それにしても、ヴィクトルはいろいろなことにくわしいんだな。旅の合間にも本も読んでいるようだし……もしかして、きみは学者の卵なのか?」

「いいや、単なる騎士団の一員だよ。父が故国の騎士団長だから、わたしも騎士団に入ったんだ」

「そうだったのか。きみはすごいな。ぼくと同い年なのに、頭がいいだけでなく剣もふれるだなんて」

マギーがいうと、ヴィクトルはこまったように微笑みました。

「そんなことはないよ。わたしは、いつまでたっても魔物をたおせない、弱い騎士だから。だから父上に国を追い出された。こうして旅をしていても、未だに魔物を見ると、体が動かなくなる。こんな情けないわたしなど、父上にとっていらない存在だったんだ」

さびしげにいうヴィクトルを見て、マギーは腕を組んで考えこみました。

「それは……本当に、魔物をおそれているからなのか? 魔物をこわいと思っているから、剣をふるえないのか?」

マギーの問いかけに、ヴィクトルは首をかしげます。

「そのとおりだが……ほかになにか、理由があると思うか?」

「できないのではなく、やりたくないと思っているから体が動かなくなる可能性もある。心のどこかで、騎士になりたくないとか――たとえ魔物といえども、だれにも剣を向けたくないという気持ちがあったら、迷いが生まれて体は動かない」

「そんなこと、あるわけがない! わたしは故国にいたときから、ずっと剣の修行をしてきたんだ。どれだけ厳しくとも、歯を食いしばってやりとげてきた。それはみんな、わたしの意志でやってきたことだ……」

これまで見たことのないヴィクトルの様子に、マギーはあわてて謝りました。

「ごめん、悪かった。ぼくが勝手なことをいいすぎたよ。ただ、本の内容や世界のことを話すきみがとても生き生きしていたから……無理に騎士になる必要なんてないんじゃないかと思ったんだ。けれど、きみにとっては『じゃあやめます』だなんて、そう簡単にいえることじゃないよな」

「い、いいや。いいんだ。わたしの方こそ、いきなり声をあらげてすまない……」

ヴィクトルはため息をつきます。毎日、すこしずつ冬が近づくたびに、気持ちが落ちつかなくなってゆくのが自分でもわかりました。

マギーは静かな声で、ヴィクトルにいいました。

「実際きみは、とてもすごい人だ。国を追い出されても文句ひとついわず、できないことをできるようにしようと決意することが。それができるようになるかどうかなんて、この際どうでもいい。

ぼくはずっと、できないことはできないままでもいいだろうと、自分にそういいきかせてきた。姉のマチーネはちいさいころからなんでも器用にできたけれど、ぼくはそうじゃなかったからな。本を読むか、祖父の魔法の話をきくことぐらいしか能がなかった。だから、いつもマチーネと自分を比べて落ちこんでいたよ。今だってそう思っている」

ヴィクトルは、マギーのことをそんなふうには思ってはいませんでした。しかし、マギーにはマギーのなやみがあるのでしょう。ヴィクトルはなにもいわずに、マギーの話をきいていました。

「マチーネは、自分にはできないなんてことは思わないんだ。だから、飛行機なんて作ろうとする。でも――どれだけ設計図が精密でも、どれだけ飛行機が丁寧に作られていても、人には飛ぶための力がない。自力で空を飛ぶなんて、それこそ夢物語だ。不可能なんだよ」

マギーのことばはとてもきついものでした。いつもマチーネの飛行機の話をするとき、マギーはとげのあるようないい方をするのです。

「そこまでいわなくても、いいんじゃないか? マチーネは、とてもがんばっているよ。マギーも、それをずっと見てきたはずだ。それでも、きみは彼女の飛行機は飛ばないと思うのか?」

「もちろん、いつかは飛ぶとは思うさ。何度も何度も、あきらめずにくりかえせば。けれど、ひとつだけマチーネには問題がある。失敗をおそれていないことだ。それが、どんなに危険なことか」

強くこたえたマギーに、ヴィクトルはなにもことばをかえせませんでした。

玄関の扉が開いたのは、そのときでした。

「みんな! 女の子がけがをしているの。手を貸して!」

♫ Ⅷ 人を助ける道具

女の子をねかせたベッドに、みんなが集まります。けがを見て、ローナはすぐに自分のリュックから薬草を取り出しました。

けれど必要な薬草を全部出したら、リュックの中身は空になってしまいました。このごろは、かれた植物しか見かけないので、薬草を集められないのです。もう、マリアたちがけがをしても治すことができません。それでもローナは、今目の前で苦しんでいる女の子に、惜しみなく薬草を使いました。

「これできっとよくなるよ」

ローナは女の子の頭をなでました。ローナよりも、ずっとちいさな女の子でした。

「この子、どうしてひとりで森の中にいたのかしら。かわいそうに、服も靴もぼろぼろだわ」

やがて、女の子が目を開けました。女の子はおびえたように、マリアたちを見つめます。

「だいじょうぶ、こわくないよ。わたしたち、あなたが森で魔物におそわれているのを見たの。魔物はマリアがやっつけてくれたから、もういない。安心して」

マチーネが優しく女の子にいうと、ちいさくうなずきました。

「たすけてくれて、ありがとう。わたしはターニャ。ずっとずっと、とおくからきたの」

「遠くから、ひとりで? お父さんや、お母さんは?」

マチーネがきくと、ターニャは泣きそうな顔をしてうつむきました。

ターニャの家族は、お母さんただひとり。けれどそのお母さんが、重い病気にかかってしまったのです。住んでいる村にはお医者さんもいなくて、みんながもう助からないだろうと、あきらめてしまいました。けれどターニャはお母さんの病気を治すため、ここまで歩いてきたのです。

「あのね、夢を見たの。お星さまが、きらきら光りながら降ってくる夢。落ちてきたお星さまが七つ集まって、そしたらとてもきれいなひしゃくになったの。そのひしゃくからは、水があふれ続けるんだよ。その水をお母さんに飲ませたら、病気が治ったんだ。だからわたし、お星さまを見つけるためにずっと歩いてきたの」

マリアたちは、顔を見合わせました。どこかできいたことのある話です。それも、つい最近に。

「それって、マギーの天球儀を使えば、ひしゃくを作れるってことじゃない? きっとそうだよ。神さまが、ターニャをここまで導いたんだ」

「しかし、ひしゃくの星座なんてどこにもないぞ。それに、かけらは六つしか集まっていないんだ。ひしゃくを作るには、七つの星が必要なんだろ」

するとターニャはポケットから、ダイヤモンドのようなちいさな石を取り出しました。

「このあいだ、空にいっぱいお星さまが流れていたでしょ? 次の日の朝、目を覚ましたらわたしの目の前に落ちてたんだ。本当にお星さまが落ちてきたんだって思って、すごくうれしかった。でも……たったひとつしか見つけられなかった。このままじゃ、お母さんが死んじゃうよ」

ターニャは石をにぎりしめて、泣き出しました。

「よしよし。だいじょうぶ、泣かないで。神さまはあなたを見捨ててなんかいないよ。だって、星のかけらはここに六つあるもの。あなたのを合わせれば七つになる。ねえマギー、この子に星のかけらをあげてもいいよね?」

マチーネがそういいましたが、マギーはだまったままです。マチーネは立ちあがり、マギーにつめ寄りました。

「まさかあなた、ひしゃくよりも天馬を呼び出したいだなんていわないよね? だれかを助ける道具を作れっていうおじいちゃんのことばに従うなら、今必要なのはなにか、わかるでしょう?」

「もちろん、わかっているさ。天馬はあきらめて、ひしゃくを作る。けれど――それなら、きみが飛行機を作るのもやめることだ。きみが空を飛ぶ夢をあきらめるのなら、星のかけらは全部ターニャにゆずる」

マチーネの顔から血の気が引きました。ふるえる手で、マギーの肩をつかみます。

「どうして? どうしてそんなことをいうの? ターニャを助けることと、わたしの夢はなにも関係ないじゃない。自分の空を飛ぶ夢がかなえられなくなったから、わたしにもかなえてほしくないってこと?」

「ちがうよ、そうじゃない。……ぼくはずっと、きみに空を飛ぶ夢をかなえてほしいと思っていた」

マチーネは肩をつかんでいた手をはなして、笑いました。とてもかわいた笑い声でした。

「うそばっかり。いつも、わたしの飛行機をばかにしてた。飛ぶはずないって、むだだからあきらめろっていってたじゃない。わたしは、一度だってあなたの魔法の研究をばかにしたことはないのに。どうして、そんなにいじわるになっちゃったの? どうして、わたしのことをわかってくれないの? 昔は、そんなことなかったのに。仲良くできていたのに」

マチーネの声はとても静かでした。けれど茶色い瞳は、涙でぬれていました。

マギーは、表情を変えぬまま、そんなマチーネを見つめました。

「わかっていないのは、マチーネの方だ。……きみは飛行実験をするたびに、どこかしらけがをして帰ってくる。けがで済んでいるのは、まだ飛行機がそこまで高く飛んでいないからだ。けれどこれが、山をこえるぐらいの高さになったらどうなる? 成功するならいいさ。でも、失敗したら? そんな高さから墜落したら、まちがいなく無事ではすまないだろ。絶対に成功するときみが思うのは勝手だが、それで失敗して、きみがいなくなって――残された人はどうなるんだ? ぼくは、絶対に成功するなんてことばは信じられない」

マチーネは、ぬれた瞳を見開きます。

マギーは淡々と、話し続けました。

「昔からそうだ。きみは人にどれだけおかしな目で見られようと、まったく気にも止めなかった。いつも、自分の発明に夢中だった。おかげでぼくは、きみがだれかにいじめられるんじゃないかと常にひやひやしていたよ。身内の陰口をいわれるのって、けっこうしんどいものなんだぞ。なにかあったら、ぼくがきみを守らなきゃならないと思っていた。こんな姉でも、いちおうぼくにとって、たったひとりの姉だからな。――ぼくがずっと心配していたことを、きみは全然わかってないよ」

そういってうつむくマギーの顔は、ちいさな少年のようでした。

「それで……ずっと、マチーネの飛行機のことをばかにしていたのか。マチーネに夢をあきらめてほしくて、心が折れるようなことばをいい続けていたのか」

ヴィクトルのことばに、マギーは顔をそらしました。

「正直にいうと、ぼくは空を飛ぶことなんてどうでもいいと思ってる。高いところはきらいなんだよ。空を飛びたいだなんて、これっぽっちも考えたことはない」

ええ! とマチーネは思わず声をあげました。高いところがきらいだったなんて、一度もマギーからきいたことはありませんでした。

「じゃあ……どうして、天球儀で天馬を呼ぼうとしていたの?」

「もしも天馬を呼び出せたら、マチーネは天馬に乗って空を飛べるだろ。飛行機よりも、ずっと安全な方法で。ま、天馬が暴れ馬だったら、むしろ飛行機より危険だろうけどさ。とにかく、きみが空を飛ぶことをあきらめるのなら、ぼくは星のかけらも、この天球儀も必要ないんだ。この道具は、全部きみのために作っていたんだよ」

マチーネは、なにもいうことができませんでした。ずっとそばにいて、なんでもわかっているつもりだったマギーのことを、初めてちゃんと知れたように思いました。

「……もう。ちゃんと、本当のことをいってよ。あなたったら、ちっとも自分の気持ちを話してくれないんだから」

ちいさな声でマチーネがつぶやくと、マギーは鬼のような形相でいいかえしました。

「伝えたところで、きみがいうことをきくわけがないだろ。マチーネが機械ばかで、発明に夢中になったら周りのことが見えなくなることなんて、生まれたときから知っているんだ。ぼくの心配なんて、気にもしなかっただろうさ」

マチーネはたじたじとなって、後ずさりました。それぐらい、こわい顔をしていました。

「ごめんなさい……」

しかられた子どものように、ちぢこまったマチーネを見て、マギーはため息をつきました。

「まあ……ぼくももうすこし、ちゃんと自分の気持ちをきみに話すべきだった。ぼくのことばで、きみが傷ついたことだってあったはずだから。だから、その……ぼくの方こそ、悪かったよ」

マギーはどこか気まずそうに、けれどしっかりとマチーネの目を見ながら、そういいました。

「……でも、ぼくにもゆずれないものはある。もうこれ以上、心配はかけさせないでくれ。飛行機を作ろうだなんて、空を飛ぼうだなんて、もうそんな、あぶないことはするな」

マギーがいうと、マチーネは深くうなずきました。

「……わかった。わたし、あきらめるよ。飛行機を作ることも、空を飛ぶことも」

そうこたえたマチーネの表情は、悲しそうには見えませんでした。マリアは、マチーネの手を取りました。

「本当にいいの? せっかく、飛行機が完成したのに。さっき、あたしに夢を追いかけたいって教えてくれたのに」

「いいんだよ、マリア。いったでしょ? その人が幸せなら、夢がかなわなくてもいいのかもしれないって。マギーがわたしのことを、ずっと見ていてくれたのがうれしかった。きっと空を飛んだときよりも、うれしいと思う」

マチーネは、マギーを見つめました。

「もう、空を飛びたいなんていわない。だから、星のかけらをターニャにあげて。わたしたちで、ひしゃくを作ろう」

マギーはうなずくと、六つの星のかけらをターニャのちいさな手にのせました。

「これできみのお母さんを、治そう」

ターニャは涙をぽろぽろ流しながら、「ありがとう」とうなずきました。

みんなで、天球儀を囲みます。

「でも、どうやってひしゃくを作る? さっきマギーがいったように、ひしゃくの星座なんてどこにもないよ」

「もしかしたら、存在している星座じゃなくてもいいのかもしれない。どこかに、それらしい形がきっとあるはずだ」

みんなは天球儀をくるくると回しました。気ばかりあせって、回転の速度がどんどん速くなってしまいます。

「ちょ、ちょっと。みんな、落ちついて。速く回しすぎ!」

「そういうマチーネが一番速く回してるじゃないか」

「……あった! ここ、見てください」

アランが天球儀を止め、おおきな熊の星座を指差しました。

「この、熊の星座のしっぽの部分。ここの七つの星をつないだら、ひしゃくみたいな形になる」

アランのいうとおり、ひしゃくを逆さまにしたような形がありました。

「本当だわ。どうして気づいたの?」

「前から、変な形だなって思っていたんだ。ちいさいころは星を見るぐらいしか、やることがなかったから……。この七つの星は、ほかの星よりもずっと明るくかがやくから、覚えやすかったんだ」

ターニャは宝物をあつかうように、慎重に星のかけらをはめてゆきました。いよいよ、最後のひとつです。

(うまくいきますように……)

全員が、強く祈りました。

ターニャが星のかけらをはめたとたん、七つのかけらが強くかがやき出しました。光は線となって、となり同士のかけらをつなぎます。そしてすべてのかけらがつながったとき――そこには、銀色の美しいひしゃくがありました。

ターニャがおそるおそるひしゃくを手に取ると、またたく間に水があふれ出してきました。水は止まることを知らず、永遠にあふれてくるのです。

「やった! 本当に、ひしゃくが手に入ったよ!」

ローナはまるで自分のことのように喜んで、ハーディ・ガーディを鳴らしました。

「すごい……マギーの作った道具は、本当にすごいよ。ちゃんと成功させて、こうして人を助けるために役立ってる。わたしの発明品とは、大ちがい。わたし、自分のことを天才発明家だなんていっていたけれど、本当に天才なのは、わたしじゃなくてマギーの方だよ」

マチーネは素直に感動して、そうことばをもらしました。悔しさや悲しさなんてものはなくて、心の底から、マチーネはそう思ったのです。

「これで、ターニャのお母さんの病気が治るのね。本当によかったわ」

「ありがとう……」

ターニャは愛おしそうに、ひしゃくをにぎりしめました。

「早く、お母さんに飲ませてあげましょう。ターニャはどこからきたの?」

ターニャが村の名前をいうと、マチーネは眉をひそめました。

「ここから歩いたら、何日もかかるところじゃない。ちいさな子どもの足だと、もっとかかってしまうかも。また、魔物におそわれてしまうかもしれないし――それに帰るあいだに、お母さんの具合がもっと悪くなってしまったら……」

みんなの顔が、さっと青くなりました。

「だ、だいじょうぶ。わたし、ひとりでずっと歩いてきたもん。帰りだって、ひとりでがんばれるよ。お母さんも、きっとわたしのこと待っていてくれるはず」

ターニャはそういいましたが、だれもターニャをひとりで行かせるつもりなどありませんでした。ただでさえターニャの足はちいさくて、傷だらけだったのです。

「ローナが、風の魔法でターニャを飛ばしてあげる。いっしょに行くよ」

楽器を鳴らそうとしたローナを、マリアが止めました。

「それはだめ。いくらロレーヌの助けがあったとしても、魔法を使うのはローナ自身なのよ。そんなに何日も魔法を使い続けたら、あなたが死んでしまうかもしれない」

「でも……早く行かないと、ターニャのお母さんが助からなくなっちゃうよ。ローナ、そんなの絶対いやだ」

「あたしだっていやよ。でも、ローナが死んじゃうかもしれないのもいやなの。お願い、行かないで」

マリアはローナの手を強くにぎりました。ローナは顔をふせて、ちいさくうなずきました。

「馬車は?」

ヴィクトルがたずねましたが、マチーネは首を横にふりました。

「反対側の町に行く馬車しかない。ここから北へは、歩いていくしかないの」

そうしてマチーネは、こぶしを強くにぎりしめました。

「……こんなときに、飛行機があればよかったのに。わたしが、ちゃんと飛行機を完成させていればよかったのに。……わたしの発明って、結局なんにも役に立ってないんだなあ。人に心配や迷惑をかけただけで、なんの意味もなかったんだ。マギーのいうとおり、好き勝手にやっていただけだったの」

「マチーネ……」

マリアはマチーネに寄りそいました。けれど、なんて声をかければいいかわかりませんでした。

沈黙の中、口を開いたのはマギーでした。

「おい、マチーネ。飛行機の機体は完成しているのか?」

「してるけど……でも、まだちゃんと飛べるか実験してない。ヴィクトルたちが手伝ってくれたけど、正直なところ、自信はないの。今度も、失敗作かも」

力なくこたえたマチーネに対して、マギーはなにやら、ぶつぶつとひとりごとのようにつぶやいています。

「ぶっつけ本番かよ……けれど、しかたがない。とにかく、機体を丘の上に運んでおいてくれ。いつも、飛行実験をしてるところにだ。ちゃんと、飛行用の眼鏡もかけておけよ」

早口でそういうと、マギーは自分の部屋へと行ってしまいました。

とつぜんのことに、みんなは顔を見合わせるばかりです。

「マギーったら、いったいなにをするつもりなんだろ……」

とにかくマギーのいうことに従おうと、みんなは飛行機を丘へと運び出しました。

♫ Ⅸ 空飛ぶ双子

丘の上で準備をしていると、マギーが走ってきました。

「いったい、どういうつもりなの? 飛行実験なんて、やってる場合じゃないのに」

「実験じゃない。本番だ」

マギーのことばに、みんなは首をひねりました。

「マチーネ。飛行機を飛ばすのに足りないものは、自分の脚力だっていっていたよな」

「そうだよ。わたしにもっと力があれば、飛べるはずなんだ……って、それ、知ってたの?」

マギーはこたえずに、ローブのポケットからふたつの瓶を取り出しました。ひとつには金色の液体が、もうひとつには灰色の液体が入っています。

「この金色のやつ、棚に置いてあったやつだ。前にわたしがあやしいっていった薬だよね」

マチーネのことばを無視して、マギーは続けました。

「いいか。この灰色の液体を飲んだ人間は、体が石になる。石になった人間の魂は、こっちの金色の薬を飲んだ人間に宿る。魂が宿っているあいだは、その人間の力を使うことができるんだ」

「へえ! それはすごい薬だね。それがどうかした?」

のん気な声でたずねたマチーネに、マギーはいらいらとしながら話を続けました。

「わからないのか? だから、ぼくが石になってきみに魂を預ける。そのあいだ、きみの足にはぼくの足の力が加わるんだ。体の重さは変わらないから、ひとりでふたり分の脚力を動力にすることができるってことだよ。それなら、きっと飛行機も飛ぶ」

マギーの説明をきいて、マチーネはぽんと手を打ちました。

「なるほど! それで、当然あなたは石からもどれるんだよね?」

「三日以内に、きみがここに帰ってくればな」

「帰ってこられなかったら?」

「永遠に石のままだ」

あっけらかんといわれて、マチーネはぶんぶんと首を横にふりました。

「じゃあ、だめじゃない! 三日なんて絶対に無理だよ。それに、わたしはもう空を飛ぶのはあきらめたんだよ。もう、飛行機なんて……」

うつむくマチーネを見て、マギーはふっと笑いました。

「ぼくは、マチーネに夢をあきらめてほしかった。きみが飛行実験中に死ぬぐらいなら、天馬に乗って優雅に空の散歩でもすればいいと思っていた。けれど、それじゃあきみが納得しないことも、本当はわかっていたんだ。きみの夢はただ空を飛ぶことじゃなくて、自分の作った飛行機で空を飛ぶことなんだから。発明家っていうのは、そういうものだろ」

マチーネは、マギーを見つめました。マギーも、真剣な表情でマチーネを見つめかえしました。

「きみが作った飛行機を、こわしてしまおうと考えたこともあった。けれど、どうしてもそれはできなかった。ちいさいころからずっと、発明に夢中なきみを一番近くで見てきたのはぼくだからな。夢をあきらめてほしい一方で、一番夢をかなえてほしいと思っていた。それで、この薬を作った」

「……今までずっと失敗していたのは、この薬を作っていたからなの?」

「片方の薬は、ぼくひとりでも作ることができた。もう片方がやっかいだった。ヴィクトルたちが祖父の本を見つけてくれなかったら、完成しなかったよ。まだまだ、あのじじいには敵わないな」

マリアたちは、顔を見合わせます。よくよく考えてみたら、本はウルフにだまされなければ見つけられなかったのです。あのときウルフを信じてよかったと、マリアたちは心から思いました。

マギーは、マチーネにいいました。

「ぼくは、天才なんかじゃない。祖父が残してくれたものを、ただ受けついできただけだ。この薬も、あの天球儀も、ヴィクトルたちに作ったマントも――祖父が作り方を残してくれていたから、完成したんだ。ぼく自身には、なんの力もない。

けれど、きみはちがう。なにもないところから、新しいものを生み出す才能がある。失敗しても、あきらめない心がある。いつも、自分に自信と誇りをもっていて――ぼくはいつも、きみにあこがれていたよ」

マチーネは目に涙をいっぱいためて、いつまでもマギーを見つめていました。

「……わたし、ちっとも知らなかった。あなたが、わたしを心配してくれていたことも。わたしのために、こんな薬を作ってくれていたことも。あなたが、高所恐怖症だってこともね。なんにも、知らなかった。こんなだめな姉さんで、ごめんね」

マギーはしかめっ面をして、そっぽを向きました。その頬がすこし、赤くなっていました。

「祖父は、人を助ける道具を作れといった。それは決して、ぼくだけにいったわけじゃない。発明家であるマチーネに対してもだ。それが、この飛行機だろ」

マチーネの茶色い瞳が、かがやきました。どこまでもすんだ、美しいかがやきでした。

「わたし、絶対に飛んでみせる。ターニャをお母さんの元に送り届けて、絶対に三日以内にもどってくる!」

それをきいたマギーが、肩をすくめました。

「いっただろ。ぼくは、〈絶対〉なんてことばは信じられないんだ。……でも、今だけは信じることにするよ。マチーネなら、絶対に飛べる」

そういうと、マギーは一気に灰色の薬を飲みほしてしまいました。それは一瞬のできごとで、みんながとめる間もありませんでした。

すると、みるみるうちにマギーの体が、足もとから灰色にそまってゆきました。

「マギー! ああ、どうしよう! わたし、やっぱり不安になってきた!」

「いいから、早く薬を飲めよ。ああ、ちなみにそっちの薬には、牛の腎臓が使われているから、よく味わって飲むんだな」

マギーはいじわるく笑って――ついにはその表情のまま、石になってしまいました。

マチーネは金色の薬の瓶を開け、においをかぎました。そして、これでもかというぐらい顔をしかめます。

「牛の腎臓……わたしも、だいっきらいなの」

マチーネは鼻をつまみながら、一気に薬を飲みほしました。

「マチーネ。気分はどう?」

おそるおそるマリアがきくと、マチーネはなんともいえない顔をしました。

「最悪だけど、最高。あのね、わかるの。マギーが自分の中にいるのが。今ならどんな重いペダルだってこげる。力がわいてくるの!」

マチーネは飛行機にまたがり、後ろにターニャを乗せました。

「本当はひとり用なんだけれど、ターニャはちいさいからだいじょうぶだね。しっかりつかまっていて。ひしゃくを落としちゃだめだよ」

マチーネは額の眼鏡を、ぐっとおろしてかけました。

マリアが、飛行機にかけ寄ります。

「気をつけてね。あなたとマギーなら、絶対にうまくいく」

マチーネは親指をつき立て、勢いよくペダルをこぎ出しました。

飛行機は、すべるように丘を走り出し――ついに、地面をはなれました。

そして落ちることなく、高く高く飛んでいったのです。

「成功だわ!」

マリアたちは丘から飛行機に向かって、手をふりました。

飛行機は北を目指し、ついには見えなくなりました。

それからマリアたちは、双子の家でマチーネの帰りを待ち続けました。石になったマギーのことも、家まで運びました。

みんな、ほとんどなにも話しませんでした。けれど心の中では、みんな同じことを考えていました。

マチーネの飛行機が、墜落しませんように。ターニャのお母さんが、よくなりますように。マギーが、元にもどれますように。ただそれだけを、ひたすら祈り続けました。

三日目の朝をむかえました。とてつもなく、長い時間のように感じられました。

「今日で三日目だな」

ヴィクトルが、つぶやきました。みんな、静かにうなずきます。

「だいじょうぶ。今日帰ってくるわ」

マリアが明るくいいました。みんなは笑って、うなずきました。

朝日はやがて真上にのぼり、だんだん西へとかたむき、そして夕日となりました。まだ、マチーネは帰ってきません。

心臓がうるさいぐらい、ばくばくと鳴っています。あとすこしで、太陽がすべてしずんでしまいます。

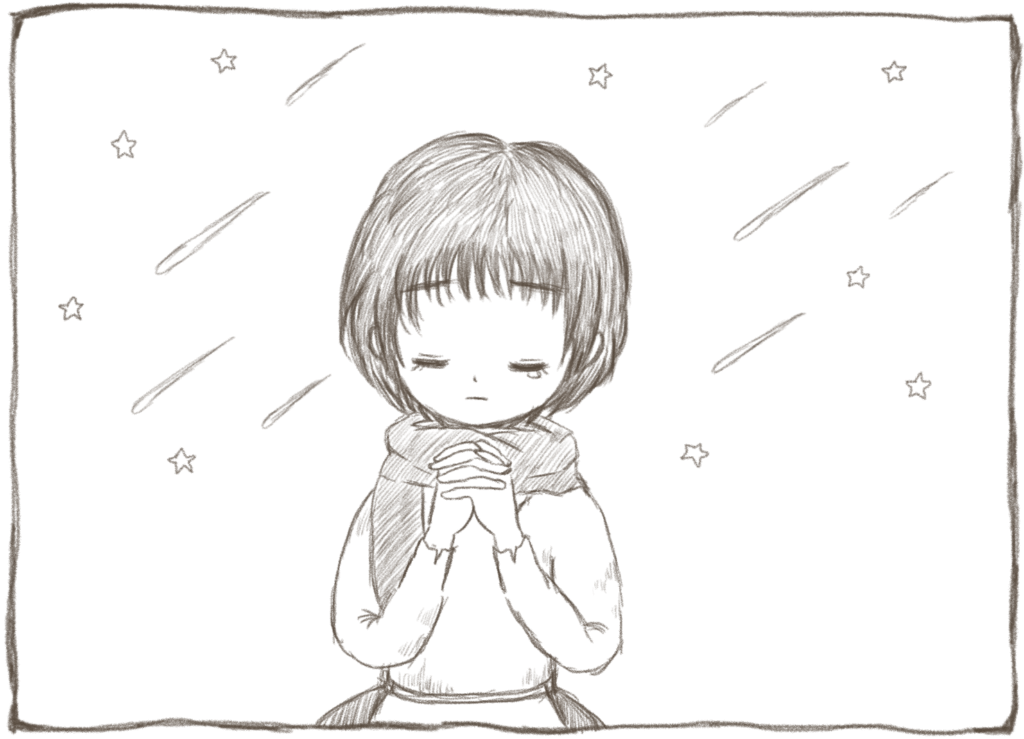

(神さま、お願いします。どうかみんなを、助けてください。流れ星には、願えなかったけれど――どうか、あたしたちのことばが神さまに届きますように)

マリアは手を組んで祈りました。

そのときでした。

勢いよく扉が開き、ひとりの女の子がかけこんできました。

「マチーネ!」

マリアたちが、マチーネにかけ寄ります。髪の毛はぐしゃぐしゃにからまっていて、目も真っ赤になっています。額にのせた眼鏡は、割れてしまっていました。

「だいじょうぶ。ターニャのお母さん、助かったよ」

かすれたマチーネのことばをきいて、マリアたちはほっと息をはきました。荷物を背負ったように重かった肩が、すっと軽くなったような気がしました。

マチーネはふらつきながら、石になったマギーの元へと歩きます。そして、つめたいマギーの体をだきしめました。

「ただいま。わたし、飛べたよ。みんなが、飛行機作りを手伝ってくれたから。マギーがいてくれたから。だから飛べたんだ」

マチーネの目から、涙が一粒こぼれました。それは頬をつたって、マギーの体に落ちました。

すると、マギーの体が白くかがやいて――光が消えたときには、マギーの体は元にもどっていたのです。

「ああ、最悪だ! 魂を預けているあいだは、視界も共有することを忘れていた! まったく、あんなにも高いものだとは思わなかった。もう空の上なんてまっぴらだ!」

元にもどるなり、マギーは大声でさけびました。マチーネは気にもせず、マギーを強くだきしめたのでした。

マリアたちは、マギーの作った〈北風と太陽のマント〉を受け取りました。

「本当にありがとう。これで、雪山もへっちゃらだわ」

マリアがお礼をいうと、マギーはすこし気まずそうに、頭をかきました。

「それが……まちがえて、四人分のマントをすべてつなげて作ってしまったんだ」

マリアはびっくりして、受け取ったマントを広げました。たしかにマントは一枚しかなくて、それでいてまるで絨毯のようにおおきいのでした。

「完成してから、四分割にするつもりだったんだ。けれど切ったり、破れたりすると効果がなくなってしまうらしい。ぼくとしたことが、そこを読みとばしてしまっていた」

マリアは笑って、首を横にふりました。

「ううん、だいじょうぶよ。みんなでくっついて登るから」

「夜はこれでテントを張れば、寒さもしのげるな。むしろ、おおきい方が都合がいいんじゃないか」

ヴィクトルの提案に、みんなはなるほどとうなずきました。

「みんな、もう行っちゃうの? もうすこしおしゃべりしたかったな」

マチーネがやってきて、残念そうにいいました。

「あまり引き止めるのも迷惑だろ。そろそろ雪山に向かわないと、ヴィクトルのいう黒い雪が降る日に間に合わなくなる。それにぼくたちも、飛行機作りをしないといけないだろ」

マギーがいうと、マチーネはしゅんと肩を落としました。

三日間飛び続けたマチーネの飛行機は、着陸の反動で見事にこわれてしまったので――もう一度、新しい飛行機を作ることにしました。

けれど今度は、マギーといっしょにです。マチーネが機体を作り、マギーが飛行機のエネルギーとなるものを、研究することになったのでした。

「あんな心臓に悪い飛び方、わたしももうこりごり。これからは安全に、そしてみんなが安心して空を飛べるような飛行機を作るつもりだよ。マギーといっしょにね」

そういって笑うマチーネは、とてもうれしそうでした。

「ほんのすこしおうちに寄るだけだったのに、ずいぶんと長くおじゃましてしまったわ。でも、とっても楽しかった!」

マチーネは、マリアをぎゅっとだきしめてくれました。

「わたしも、かわいい妹ができたみたいでとても楽しかったよ! また、遊びにきてね。ああそうだ、文通なんていうのはどう? これ、うちの住所だから」

マリアに紙切れをわたしたあと、今度はアランを見つめました。

「アラン。あなたはなんだか、将来とってもすてきなものを作りそうな気がするの。でもその前に、なにか作りたくなったらいつでもおいで。うちはいつでも、人手不足だから」

アランは首をかしげましたが、瞳をきらきらとさせてうなずきました。

マギーは、かがんでローナと目線を合わせました。

「いろいろと魔法のことを教えてくれてありがとう。飛行機を完成させて、空を飛べるようになったら――必ず、きみのようなすばらしい妖精がいることを、みんなに伝えるよ」

ローナは「ありがとう」と、にっこりとマギーに笑いました。

ヴィクトルは、マギーと固く握手を交わしました。

「マギー。きみはわたしのことをすばらしいといってくれたが、きみの方がずっとすばらしいよ。わたしなど、ただの未熟者だ」

マギーは、首をふりました。

「そんなことはないさ。結局、ぼくもマチーネと同じように好きなことを好きなようにやっているだけだから。――あまり、思いつめないようにな」

それぞれことばを交わして、マリアたちは双子に別れを告げました。

その先に続く道を行きながら、ローナはうたいます。

流れ星に 願いをこめれば

星のかけらが 降ってくる

七つのかけらを つなげてみれば

それは人を助ける 奇跡の魔法

空飛ぶ機械に 魔法をのせて

双子は はるか遠い空へと 飛び立った

機械と魔法

どちらも奇妙で 不思議だけれど

どちらもとても すてきなもの

立ち寄った町や、街道をすれちがう人。旅のあいだに出会った人たちが、ローナの歌に耳をかたむけます。

遠くに見える白い山脈を目指して、マリアたちはさらに歩き続けるのでした。

――氷のようにつめたい窓に、白い手がそえられています。

窓の外は、一面の銀世界。そこから見える街並みは、寒さのせいか人はほとんど歩いていません。

白い手の主が、ちいさく息をはきました。建物の中だというのに、はいた息は白く染まっていました。

反対の手には、ガラス瓶がにぎられています。手の主はガラス瓶のふたを開け、中の羊皮紙を取り出しました。

それは、人魚宛の手紙でした。差出人は、妖精のローナと書かれています。

その手紙にすこしだけ目を見開き、そしてうっすらと微笑みました。

「まあ。まさか、まだこの世界に妖精がいたなんて……」

丁寧な仕草で手紙を瓶にしまうと、窓から雪の降る空を見あげました。

「この妖精を、探し出しましょう。きっと、力になってくれるはず……」

血のように赤い唇が、そうつぶやきました。

しばらくして――銀色の世界の中を、黒い翼を持った竜が飛び去ってゆきました。

その姿を見た者は、だれもいません――。