八楽章

氷の心に燃えるもの

♫ Ⅰ 雪山で起きたこと

それは、とつぜんのできごとでした。

激しい吹雪がおそいかかる雪山を、マリアたちはけんめいに登っていました。朝はくもり空でしたが、昼を過ぎたころ急に天気がくずれたのです。

どこか、吹雪をしのげるところはないかとさまよっていたところに、魔物が立ちはだかりました。

その魔物の姿に、マリアは目を見開きました。黒いおおきな翼を持つ、竜の魔物――マリアの心臓が、速まりました。

幼いころに見た魔物と、同じ姿をしていたのです。

(まちがいない。この魔物が……あたしの故郷を焼きはらったのよ! あたしの家族も、美しい街並みも、優しい街の人たちも。みんな、この魔物がうばったんだわ!)

街が焼かれたときの光景がよみがえって、マリアはめまいがしました。大好きだった人たちの顔が、頭にうかんでは消えてゆきました。

とにかく今は魔物をたおさなければ、と槍を強くにぎり直しましたが、体は恐怖で石のように固まってしまいました。

これまでだって、何度も魔物と戦ってきました。もっとおおきな魔物にだって、おそれずに立ち向かいました。けれど、こんなにもこわいと感じるのは初めてのことでした。こわくてこわくて、戦いたくないと思いました。

ローナとアランも、魔物の恐ろしい姿に動けずにいました。魔物は咆哮をあげ、射抜くような目でマリアたちを見ています。その眼光だけで、マリアは体も心もつきささるような痛みを感じました。

(だめよ、立ち向かわなくちゃ! 魔物に大事なものをうばわれるのは、もういやなの! でも……!)

思わず、泣きさけびそうになったとき。

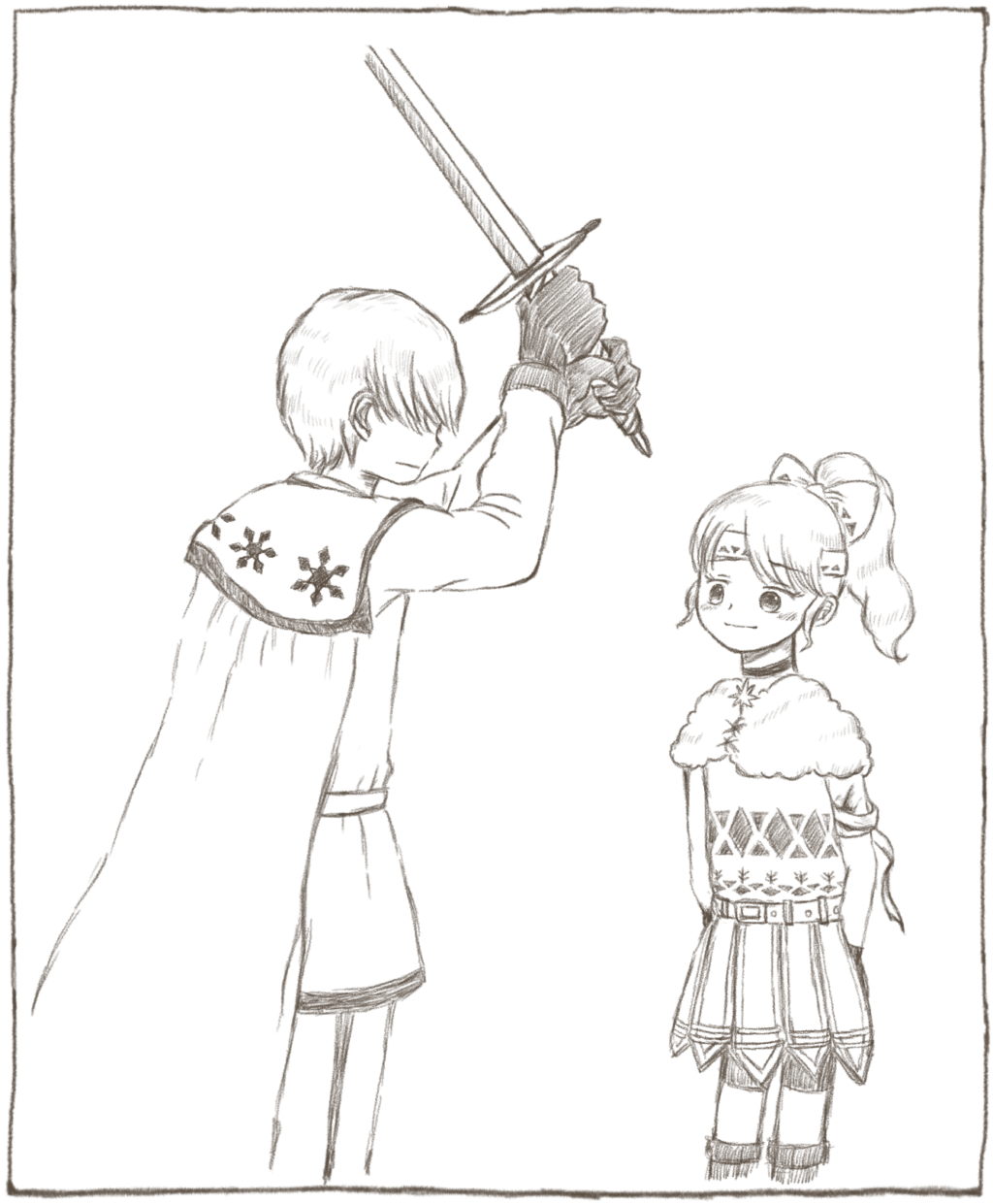

となりにいたヴィクトルが、ふっと動きました。そしてすばやく腰の剣をぬき、迷いなく魔物の首に剣をふりおろしたのです。

頭が斬り落とされて、魔物はうめきました。それにおそれる様子もなく、ヴィクトルは何度も魔物の体に剣をつき立てました。剣が体につきささるたびに、魔物の悲鳴が辺りにひびきわたります。

その光景に、マリアもローナもアランも目を疑いました。なぜだか、目の前で剣をふっているのがヴィクトルではないような気がしたのです。ことばにできないような不安や恐怖が、マリアたちをおそいました。

やがて魔物は、黒い塵となって消えました。あっというまのできごとでした。しばらくだれもなにもいえず、耳には吹雪のごうごうという音だけがきこえていました。

ようやく我にかえったマリアが、ヴィクトルにいいました。

「……ヴィクトル、あなたはついに魔物をやっつけたんだわ。これであなたは、旅の目的を果たせたのよ!」

マリアが、ヴィクトルの背中にかけ寄ります。

ヴィクトルがふりかえりました。

その顔を見たとたん、マリアは息が止まりそうになりました。マリアだけではありません。ローナもアランも、こわばった表情でヴィクトルを見つめました。

ヴィクトルのその瞳は、まるで氷のようにつめたく、するどいものだったのです。

数日前。

空飛ぶ双子の家を発ち、マリアたちはようやく雪山の麓にたどりつきました。麓はすでにちらほらと雪が降っていましたが、マギーに作ってもらった〈北風と太陽のマント〉のおかげで、こごえてしまうことはありませんでした。これからこの雪山をこえ、ヴィクトルの生まれた国に向かうのです。

マントは一枚しかないので、みんなで体をくっつけながら雪山を登ってゆきました。そしてちょうど、山の中腹までやってきたころ――とつぜん、雪が強くなってきました。目の前は白銀の世界が広がるばかりで、なにも見えません。

「視界が悪くなってきたな。これ以上、先に進むのは危険だ。どこかで休んで、雪が弱まるのを待とう」

ヴィクトルのことばに、みんなはうなずきました。幸いにも、近くに洞穴があったのでそこで休むことにしました。

火を起こして、体を温めます。ついでに残っていた缶詰のスープも、いっしょに温めました。

「このマントは、本当にすごいねえ。ローナは寒いの苦手だけれど、こんな雪の中だってへっちゃらだもん」

ローナは丁寧な手つきで、マントについた雪をはらいました。

「でも、マントを取ったらとたんに寒くなるわ。それに服も、靴の中もびしょぬれよう」

マリアは靴をぬいで、起こした火に当ててかわかしました。金色の髪の先からも、水がしたたっています。

「まったく、山の天気ってば気まぐれなんだから。早く、雪がやんでくれるといいけれど……ヴィクトルの国まで、あとどれぐらいかかるのかしら?」

「そうだな……雪がこれ以上強くならなければ、十日ほどでたどりつけるかもしれない」

「ヴィクトルさんの生まれたところは、どんなところなんですか?」

火に当たりながら、アランがたずねました。

「わたしの故郷は、スニェークという国だよ。周りは山で囲まれていて、ちいさな港はあるけど、ほかの国から船がやってくることはないな。あまり、ほかの国と交易はしないんだ。けれど国を治める女王陛下は、いつも民のことを考えてくださるすばらしい方だよ。まだわたしが生まれる前、国に流行病が広まってしまったときも、陛下がその病を治してくださったと父上から教えてもらった」

ヴィクトルの話をきいて、ローナは目をかがやかせました。

「すごいね。まるで、妖精みたい。ローナたちも、その女王さまに会える?」

ヴィクトルは腕を組み、ううんとうなりました。

「それは……おそらく無理だろうな。陛下は、いつも姿をかくしておられるんだ。わたしも、陛下の声をきいたことはあるが、一度もお会いしたことはない」

「ええ? ヴィクトルはお城の騎士団員なのに、女王さまに会ったことがないの?」

マリアは首をかしげました。マリアのお父さんとお母さんは、毎日城の兵士や侍女たちにあいさつしたり、話しかけたりしていました。マリアだって、城で働いていた人の顔はみんな覚えています。

「女王さまは、どうしてだれとも会わないの?」

「顔に、おおきなやけどの痕が残ってしまっているそうなんだ。その痕を見た者たちがいやな思いをしないようにと、陛下はずっと城の上で、ひとりで過ごされている」

「まあ」と、マリアは口に手をあてました。なんてかわいそうな、そして優しい女王さまなのでしょう。きっと毎日ひとりぼっちで、さびしい思いをしているにちがいありません。どうにか女王さまと会って、お友だちになれたらいいのにとマリアは思いました。

「陛下にお会いしたことがあるのは、おそらくわたしの父だけじゃないかな。陛下は騎士団長である父上を、とても信頼しておられるようだったから」

「スニェークについたら、ヴィクトルはお父さまに会いに行くのでしょう? 久しぶりに、故郷に帰るんだものね」

マリアがそういいましたが、ヴィクトルは首をふりました。

「行ったところで、父上はわたしになど見向きもしないだろう。国を追い出されてからだいぶん経つというのに、未だにわたしは魔物をたおせていないのだから」

ヴィクトルの声音は、今にも消え入りそうなぐらい、弱々しいものでした。

「ヴィクトルのお母さんは?」

「母上はわたしが生まれてすぐに、亡くなってしまったんだ。元々、体が弱い方だったようだから――だからわたしの家族は、父上しかいない」

それならばなおさら、お父さんと会った方がいいとマリアたちは思いました。しかしヴィクトル本人は、うかない顔をしています。

マリアはヴィクトルを見あげて、つぶやきました。

「でも、魔物をたおせないから追い出すなんて、ちょっとひどいと思うわ。だれにだって、こわいものはあるのに……。それに、ヴィクトルはヘイゼルたちやオデット姫たちのことを、守ってくれたじゃない? それってすごいことよ」

「砂漠の王宮の人たちからも、おれのことを守ってくれました」

「ローナが悪い盗賊につかまったときも、助けてくれたよ。魔物をたおせなくても、ヴィクトルはとっても強いよ!」

みんなのことばに、ヴィクトルは一瞬、顔をふせました。その瞳に、暗い陰が差したようにマリアには見えました。けれどヴィクトルはすぐに顔をあげて、微笑みました。

「ありがとう。そういってもらえて、うれしいよ」

「魔物をたおせないのは、魔物がこわいから? ヴィクトルはどうして、魔物をおそれているの?」

ローナの問いかけに、ヴィクトルはしばし考え、そしてこたえました。

「……まだ、わたしが城にいたころ。あの日の夜、わたしはなんだかねむれなくて、ひとり城の中を歩いていた。そのとき、城の上階からあやしい物音がきこえた。本来ならば、上階は女王陛下と父上以外は行ってはならないと強くいわれていたのだが――どうしても気になったわたしは、ひとりで上階へと向かっていったんだ。そして、そこで魔物に出くわした。巨大な牙をもつ獅子の魔物だった。魔物はわたしの心をみすかして、姿を変えて――その姿が、とてもおそろしいものだったんだ」

「それは、なに?」

「……わたし自身だ。剣をふりあげ、魔物やほかの国の兵士に斬りかかる自分の姿だった。まさに、わたしが目指している姿だったというのに。どうしてかその姿を見て、わたしは自分自身がこわくなってしまったんだ」

みんなは顔を見合わせました。騎士であるヴィクトルがどうして、剣をふる自分の姿をおそれるのでしょう。

みんなの気持ちを察してか、ヴィクトルは話を続けました。

「わからないんだ。なぜ、魔物がわたしの姿になったのか――。あのとき、動けずにいたわたしを父上が見つけて、魔物は父上がたおしてくれた。しかしそれから、父上はわたしにつめたく当たるようになった。前は厳しくとも、わたしの顔を見て話してくれていたのに。

そしてわたしが十七歳になった日、父上からもうこの国へはもどってくるなといわれたんだ。理由は話してくれなかったが、きっとこの歳になっても騎士として成長しないわたしに、愛想をつかしたのだと思う」

ヴィクトルは剣の柄をなでました。柄には、ヴィクトルの服と同じ雪の模様が彫られています。

「それでも――父上からいただいたこの剣は、わたしの宝物なんだ。たとえわたしに騎士としての資格がなくても、この剣を手ばなしたくはない」

いつのまにか、雪はやんでいました。雲間から星々が顔を出しています。

「ヴィクトル……。あなたなら、きっとだいじょうぶよ。あなたが本当に剣をふりたいって思っているのなら、きっとかなえられるはずだわ」

マリアはちいさな声でいいました。けれど、ヴィクトルの表情は晴れぬまま。

「ありがとう。さあ、今日はもうおそいから、先に進むのは明日にしよう」

そういって微笑んだヴィクトルを、三人はまだ心配そうに見ていました。ヴィクトルが無理して笑っているのが、ひしひしと伝わってきました。けれどどんなことばをかければいいのか、わかりませんでした。

しかたなく、みんなはねむりにつきました。

ちいさな寝息がきこえてくる中、ヴィクトルは薄目を開き、ため息をつきました。体はつかれているはずなのに、ねむることができません。

(わたしは、どうすればいいのだろう。これからも旅を続ければ、わたしは魔物をたおせるようになるのか? たおしたところで、父上はわたしを認めてくれるのか? ……もうあの国に、わたしの帰る場所はないのかもしれない)

何度も同じ考えが、頭の中をぐるぐるとうずまきました。

不安でおしつぶされてしまいそうでした。いっそのこと、ここで力つきて白銀の世界にうもれてしまいたいとさえ思いました。

不思議な声がきこえたのは、そのときでした。かすかな声が、ヴィクトルの耳に入ります。

声は、洞穴の外からきこえてくるようでした。ヴィクトルはみんなを起こさないよう、剣を手に取り洞穴の外へと向かいました。

(……こっちにこいと、いっているのか?)

まだ新しい、真っ白な雪をふみこみながら歩いてゆきます。冬の空にはめずらしく月がうかんでいて、その景色は美しいものでしたが、ヴィクトルにはその美しさもどこかかすんで見えました。

声はだんだんとおおきくなってゆきます。きいているうちに、それが自分の声と瓜ふたつであることに気がつきました。けれどなぜだか、その声がとてもおぞましいもののように思えたのです。

ヴィクトルは立ち止まりました。積もってできた雪の壁に、手のひらにおさまるほどの、氷の結晶がうまっていました。不自然なほど表面はなめらかで、自分の顔が映っています。まるで鏡のようでした。

結晶に映る自分の顔は、ひどくやつれていました。

うつろな瞳で、その氷を見つめていると。とつぜん、映っていた自分の顔がゆがみました。自分を見るその目は、どんなものも射抜くようなするどいものでした。

「な、なんだ、これは……。これは、わたしなのか……?」

結晶に映る自分は、腰にさげた剣をぬき、剣先をこちらに向けました。

『よくきけ。剣は、命をうばうためにあるものだ。人も、魔物も。自分に歯向かってくる者はみんな殺すことができる道具だ。おまえが剣をふれないのは、命をうばうことをおそれているからだ』

あの声です。結晶の中の自分が勝手に口を開き、語りかけていました。

「いったい、なにをいって……!」

ヴィクトルはその場からはなれようとしました。しかし、まるで足元が凍りついてしまったように、動くことができません。結晶の中の自分から、目をはなすことができないのです。

『父上が憎い。騎士団長の息子だからという理由で、わたしを騎士団に入れた父上が。それなのにわたしを見ることなく、国から追い出した父上が。わたしはいつも、父上に追いつこうとその背中を追ってきたというのに。本当は、騎士になどなりたくなかったというのに』

「でたらめをいうな! わたしは、父上を憎んでなどいない。騎士になったのも、わたしの意志によるものだ。おまえはだれだ? 人の心をまどわす魔物か?」

『魔物だと? ばかをいうな。わたしは、おまえの心だ。おまえ自身だ。でたらめなどではなく、おまえが腹の底で思っていることを、そのままいっただけのこと』

頭を強くなぐられたかのように、にぶい痛みがヴィクトルをおそいました。目の前が、ぐらぐらとゆれ動いています。立っているのもやっとでした。

結晶の中の自分が、口を開きました。

『憎んでいるのは、父上だけではないだろう……旅の仲間もそうだ。あいつらを見ていると、自分がますます情けなくなる。まだ子どもで、わたしよりもずっと歳下のマリアが魔物をたおせる強さを持っている。奴隷として売られていたアランが、人の痛みがわかる心を持っている。人間に仲間を殺されたローナが、人間を愛する心を持っている。それに比べて、わたしはどうだ? なにかひとつでも、秀でているところがあるのか?』

「そ、それは……」

ヴィクトルは目をそらし、うつむきました。剣をにぎる手が、ふるえていました。

『本当はあの三人を見ているだけで、自分のおろかさが映し出されるようでうんざりしているんだろう。わたしにとって、マリアたちは仲間でもなんでもない。ただのわずわしい邪魔者なのだ』

「い、いいかげんにしろ! マリアたちを悪くいうことは、絶対に許さない」

結晶の中の自分は、つめたいまなざしでヴィクトルをにらみつけました。

『善人ぶる必要などない。だれにだって、人をねたむ心はあるものだ。

忘れるな。わたしには、この剣がある。どんな者も斬ることができる剣だ。邪魔なやつも、憎んでいるやつのことも、この剣で殺してしまえばいい。それが、わたしの強さなんだ。命をうばうことを、おそれるな』

「やめろ!」

ヴィクトルは思わず剣をふりあげ、結晶をたたき割りました。結晶は細かくくだけて、破片が飛び散ります。そのかけらのひとつが、ヴィクトルの目に入りこみました。

「うわっ……!」

ヴィクトルは声をあげ、かけらの入った目をぬぐいます。なにかつめたいものが、体の中に落ちてゆくような、そんな感覚がヴィクトルをおそいました。

ゆっくりと、目を開けてみました。足元にはちいさな氷の破片が、いくつも散らばっていました。語りかけてきたもうひとりの自分の姿は、どこにもありません。

「なんだったんだ、今のは……」

ヴィクトルは剣を見つめました。剣先はつめたい光を帯びてかがやいています。

急に、周りの気温が下がったような気がしました。体がふるえます。

「……これは悪い夢だ。今起きたことも、いわれたことも、本当のことではない。すべて忘れるんだ……」

ヴィクトルはふらつきながら、洞穴へともどってゆきました。

ヴィクトルが洞穴を出たあとのこと。ふと、アランが目を覚ましました。なんだか、胸騒ぎがします。

起きようとすると、お腹の上に変な重みを感じました。寝相の悪いマリアの足が、遠慮なくのっかっています。アランは顔をしかめながらも、マリアを起こさぬよう、そうっと自分の体を起こしました。マリアのとなりでは、ローナがちいさく背中を丸めてねむっています。

ヴィクトルの姿がありませんでした。どこに行ったんだろう、とアランは洞穴を見回しました。

ちょうどそのとき、ヴィクトルがもどってきました。その顔を見て、アランはびくりと肩をふるわせました。いつもと同じ、おだやかな顔をしたヴィクトルのはずでした。それなのになぜか、背筋が凍るような思いがしたのです。

「ヴィクトルさん……どこに、行っていたんですか?」

おそるおそる声をかけたアランに、ヴィクトルは微笑みました。

「ああ、アラン。起きていたのか。なんでもないよ。すこし、外の様子を見ただけだ」

ヴィクトルは優しい声で、アランにいいました。

絶対なにかあったんだと、アランは思いました。そうでなければ、こんなにも体がふるえるはずがありません。

「ヴィクトルさん、なんだか顔色がよくないです。あ、あのう、なにかこまったことがあったなら、話してください。おれもマリアもローナも、ヴィクトルさんの力になりたいんです」

ヴィクトルは微笑んだまま、アランの肩をつかんでねかせました。肩から伝わってくるヴィクトルの手は、とてもつめたいものでした。

「きみたちはまだ子どもだ。なにも気にすることはない。ぐっすりねむるといい」

ヴィクトルの声はなんともいえない強さがあって、アランはなにもいいかえすことはできませんでした。しかたなく、アランは再び目を閉じました。けれど背筋のつめたさは、消えることはありませんでした。

それから何日かが過ぎ――そして、物語は冒頭へともどります。

♫ Ⅱ とつぜんのさよなら

吹雪の中、魔物をたおしたヴィクトルは、氷のような目つきでマリアたちを見つめました。

マリアはとまどいながらも、ヴィクトルに笑いかけました。

「ど、どうしたの? あなたはもう、魔物をたおせるようになったのよ! よかったじゃない!」

ヴィクトルは、手の中でつめたくかがやく剣を見つめました。

「……ああ、そうだな。この剣で命をうばうことが、こんなにも幸せなことだと、なぜ今まで気がつかなかったのだろう。この手で、もっと殺してやりたい」

マリアの顔から、笑顔が消えました。ヴィクトルの口から出たことばが、信じられませんでした。

「な、なにをいっているの?」

「そうだ。邪魔な者はみんな、殺してしまえばいい。わたしの力は、そのためにある……」

ヴィクトルはつぶやきました。

「なんだか変だよ……! ヴィクトル、いつもと同じ優しい顔をしているはずなのに、目がとてもこわい……」

ローナはおびえた声で、となりにいたアランにささやきました。アランはローナを後ろにかばって、マリアの手を引こうとしました。けれどマリアはその手をすりぬけて、ヴィクトルの元へとかけ寄りました。

「行ったらだめだ、マリア!」

アランが止めるのもきかず、マリアはヴィクトルの手を取りました。

「ねえ。どうしちゃったの? だれかを殺すことがあなたにとっての幸せなの? そのためにヴィクトルは騎士になったの? あたし、そんなふうに思ってほしくてヴィクトルのことを応援してたんじゃないわ!」

マリアがそうさけんだ瞬間、ヴィクトルはマリアの手をはらいのけ、剣でマリアを斬りつけたのです。

マリアは声をあげて、その場にくずれ落ちました。ローナとアランがかけ寄り、その体を支えます。腕から流れ出た真っ赤な血が、雪を染めました。

「マリア! しっかりして!」

ローナは今にも泣きそうな顔をしながら、マリアの手をにぎりました。だいじょうぶよ、とちいさくこたえて、マリアもローナの手をにぎりかえしました。

「……なんてことを」

アランが悲痛な声でいい、ヴィクトルを見あげました。

傷ついたマリアを見て、一瞬だけヴィクトルの顔が、苦しそうにゆがみました。けれどすぐにまた、あの氷のような目つきにもどってしまったのです。

「おまえたちは、どうせ心の中でわたしのことをあざ笑っていたのだろう。騎士でありながら、魔物一匹、たおせぬわたしを臆病者だと」

「そんなの、一度だって思ったことありません! みんな、ヴィクトルさんのことを優しくてたよりになる人だって――」

ヴィクトルは、アランを見おろしました。

「優しさだと? ああ、そうだ。以前のわたしは、そんなぬるいものをいだいていたせいで、いつまでも剣をふれなかったんだ。優しさなど――もう、わたしには必要ない。魔物も人も、すべての命をこの剣でうばうことが、わたしの生きがいなんだ。奴隷として売られ、盗人としてしか生きられぬおまえが、わたしに口答えをするな!」

アランは息をのみました。剣で斬られたように、心が痛みました。ヴィクトルはずっと、自分のことをそんなふうに思っていたのでしょうか――。

そんなわけないと、アランは強く思いました。ヴィクトルから目をそらさぬまま、涙がこぼれそうになったのを必死でこらえました。

「……おれはもう、奴隷じゃありません。盗賊にだっていい人はいるって、そういってくれたのはヴィクトルさんじゃないか! それが、本当のヴィクトルさんなんだ! 目を覚ましてください!」

「だまれ。わたしの邪魔をする者は、みんな殺してやる」

ヴィクトルは表情を変えぬまま、剣をふりあげました。

「やめて!」

剣がアランにふりおろされようとしたそのとき、ローナがハーディ・ガーディをかき鳴らしました。

「ハーディ・ガーディ・カンタービレ! 雪たちよ、アランとマリアを守って!」

ローナが呪文を唱えると、吹雪の流れが変わりました。吹雪はローナたちの周りに壁を作るようにして、渦を巻きました。

吹雪にあおられながら、ヴィクトルは顔をゆがめました。

「いまいましい、妖精の魔法め! 人間に仲間を殺された妖精が、なぜ人間のことを守ろうとする!」

「ローナはただ、みんなのことが好きなだけだよ! 妖精だからとか、人間だからとか、そんなのは関係ないんだ!」

ローナはさけびましたが、ヴィクトルはローナをにらみつけました。

「おまえはいつもそうやって、きれいごとばかりをいうのだな。そんなおまえの心が、わたしはずっときらいだった!」

そのとき、ローナの手からマントがはなれて、吹雪の渦に巻きこまれてしまいました。

「ああ! マントが!」

渦の中で舞いあがり、そして落ちてゆくマントを、ヴィクトルが取りました。そして、剣でマントを切りさいてしまったのです。

「これがなければ、雪山をこえることもできないだろう。わたしには、まだやることがある……おまえたちは、ここで死ぬ運命をたどればいい」

ヴィクトルはそういい残すと、どこかへと姿を消してしまいました。

マリアたちは呆然としたまま、雪山に取り残されました。魔法の力がなくなって、吹雪は再びマリアたちをおそいました。しかたなく切りさかれたマントを羽織りましたが、ただの破れたマントでは、つきささるような寒さを防ぐことはできませんでした。

「しっかりしろ、マリア」

アランが、マリアの傷に布を巻きました。傷を治すことはできませんでした。ローナが集めた薬草は、とっくになくなってしまっていたのです。

青い顔のまま、マリアはアランとローナを見つめました。

「あたしは、だいじょうぶよ……。ヴィクトルは、どこに行っちゃったの? ひとりで雪山を歩くなんて、危ないわ。探しに行かなくちゃ……」

「今は、それどころじゃない。このままここにいたら、おれたちが先に死ぬぞ」

アランはマリアに肩を貸し、ローナの手を引いて雪山を歩き始めました。

「ヴィクトルは、どうして急にあんなことをいったのかな……」

体をふるわせながら、ローナがつぶやきました。

「……すこし前に、洞穴で休んだことがあっただろ。おれたちがねているあいだ、ヴィクトルさんがひとりでどこかに行っていて――きっとそれから、様子がおかしくなったんだ。あのとき、もっとおれがヴィクトルさんのことを気にかけていれば、こんなことにはならなかったかもしれない」

アランは唇をかみました。

「アランのせいじゃないわ。あたし、そんなことがあったなんて知りもしなかったもの……そばにいたのに、ヴィクトルがなやんでいたこと、全然わかってあげられなかった」

もういないヴィクトルの顔がうかんで、マリアの目の前がにじみました。

白銀の世界を、三人はあてもなく歩きました。

どれぐらい歩き続けたのでしょう。アランは途方に暮れていました。見わたすかぎり、同じ世界が広がるばかりで、休めるようなところはどこにもありません。道を知っているのはヴィクトルだけでしたし、太陽も月も星も見えないので、方角すらわからないのです。

マリアを支えていた肩が、急に重たくなりました。マリアは息をあらくして、その場に座りこみました。

「マリア、どうしたの? だいじょうぶ?」

ローナが心配そうに、マリアに寄りそいました。そんなローナも、顔は死人のように真っ白くなって、唇は紫色に染まってしまっていました。

「どうしよう……傷口が開いて、また血が出てる。このままじゃ、マリアが死んじゃうよ」

マリアは力なく笑って、アランとローナにいいました。

「あたし、もうだめみたい。体が動かないの。アラン、ローナを連れてスニェークに行ってちょうだい。あたしのことは、いいから……」

「ばか、弱気になるな! マリアをここに置いていくなんてこと、絶対にしないからな!」

アランはマリアをだき起こし、おぶさろうとしました。けれど、やせっぽっちのアランが、同じぐらいの背丈のマリアをおぶさって歩くのはとても無理がありました。

それに自分の体だって、もはや氷のようにつめたくなっていました。指先は赤切れ、血がにじんでいました。

マリアを背負ったまま、アランは雪の中にたおれこみました。立ちあがろうとふんばりますが、体が思うように動きません。

(どうしておれの体は、こんなにちいさいんだ。どうして、力がないんだ。ヴィクトルさんなら、マリアのことだって軽々と運べるのに。こんなときだって、きっとどうにかできる方法を考えてくれるのに。そうやって、いつもおれたちのことを助けてくれていたんだ……)

視界のはしで、ローナが横たわるのが見えました。その瞳は、固く閉じられています。

「ローナ! だめだ、ここでたおれたら死ぬんだぞ! たのむから、起きてくれ……」

アランは必死で、ローナに手をのばしました。その体をゆらしても、ローナが目を開けることはありませんでした。

「いやだ。死なないでくれ。もう、だれにも死んでほしくないんだ……」

アランの目から、涙がこぼれました。泣いたらだめだと、自分自身にいいきかせます。けれどいったいどうすれば、こんなちっぽけな自分が、ふたりを助けられるというのでしょう。

にじむ視界に、ローナの楽器が映りました。アランは必死で体を動かし、ローナの手からハーディ・ガーディを取りました。

(だれか、どうか……この音に気づいてくれ)

そう願って、楽器についたハンドルを回しました。楽器の音色は空へと舞いあがりましたが、すぐに吹雪にかき消されてしまいました。それでも、アランは楽器を鳴らし続けました。

そうするうちに、だんだんと景色がかすみ、目の前が暗くなってゆきました――。

暖かな空気を肌に感じて、アランは目を開けました。体の上には、やわらかな羽毛布団がかけられています。そして天井には、細かな装飾がほどこされたシャンデリア――ずっと前にぬすみに入った、大富豪の家にも似たようなものがあったなあとアランはぼんやり思いました。

体を起こすと、暖炉に灯った赤い炎が見えました。

(ここは、どこだ? マリアとローナは……)

辺りを見回すと、すぐ横にマリアとローナが横たわっているのが見えました。ふたりとも、体が上下に動いています。マリアの腕には、真新しい包帯が丁寧に巻かれていました。

ふたりが生きているとわかって、アランはほっと胸をなでおろしました。

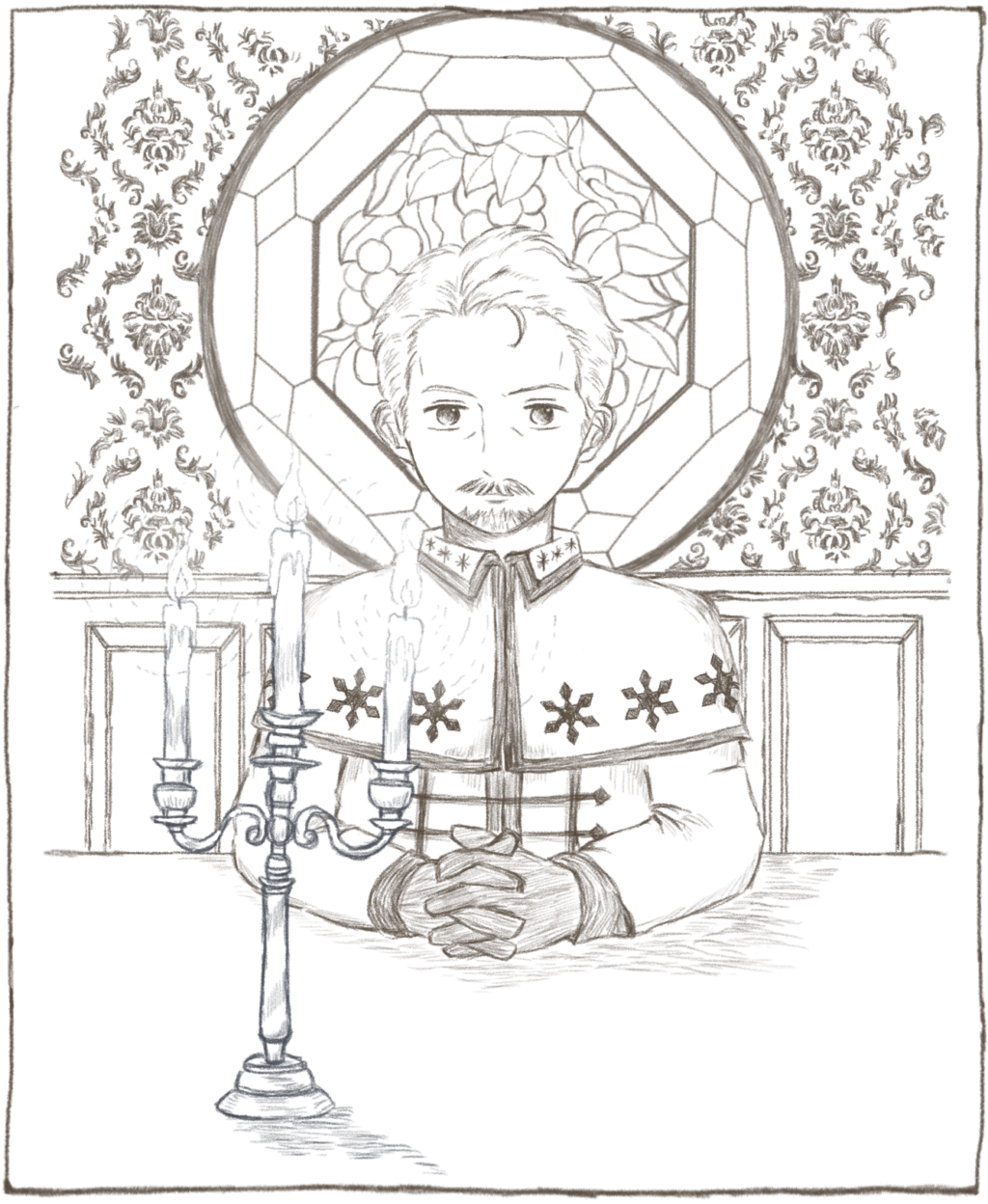

「目が覚めたのか」

とつぜん、低い声がきこえてアランはふり向きました。背が高くて、凛々しい顔立ちをした男の人がアランを見おろしています。燃えるような赤毛と、きれいに整えられた髭を生やした人でした。

思わずアランが身構えると、男の人はちいさく息をはきました。

「取って食ったりなどしないから、そうびくびくするな。しかし、子どもだけで雪山をうろつくなんて、危険にもほどがある。特にそちらのおじょうさんは、けがもしていてあとすこしで死ぬところだった。もうすこし、考えて行動しなさい」

男の人は笑いもせず、厳しくアランにいいました。アランはたじたじとなって、男の人を見あげました。

「……ごめんなさい。でも、おれたちどうしても雪山をこえなければならなかったんです。スニェークという国に行きたかったから」

「それなら、この国のことだ。ここは、スニェークの城の中だよ」

アランは目をぱちくりとさせました。あの吹雪の中、こうしてみんな助かって、それにスニェークにもたどりつけたのです。

けれどヴィクトルの姿は、どこにもありませんでした。すこしだけ感じた喜びは、またすぐにしぼんでゆきました。

「この国になんの用だ? ここは、観光をするようなところでは――」

男の人がいいかけると、となりのベッドでちいさな声がきこえました。マリアとローナが、目を覚ましたのです。

「あら……? ここはどこ? あたし、どうなっちゃったの?」

ふたりはねぼけまなこのまま、アランの方を見ました。今にも死にそうだったふたりの顔には、血の気がもどっていました。

「この人が、おれたちを助けてくれたんだ。それにここは、スニェークにある城なんだって」

それをきいて、マリアとローナは一気に目が覚めたようでした。

三人は改めて、男の人にお礼をいいました。

「どうもありがとう……。あたしは、マリア。あなたのお名前は?」

そういったマリアを、男の人はまじまじと見つめました。まるで、マリアのことを知っているかのように。

「あ、あのう……あたしの顔に、なにかついているかしら?」

マリアが不思議そうに首をかしげると、男の人ははっとしてちいさく咳ばらいをしました。

「いいや、なんでもない。わたしはイヴァン。イヴァン・エワルド――この城に仕えている騎士だ」

「騎士!」

マリアたちは顔を見合わせました。スニェークの騎士ということは、ヴィクトルと同じです。

「街の見回りをしていたら、どこからか楽器の音色がきこえた。きいたことがない、不思議な音色だった。その音をたどって雪山を登っていったら、きみたちがたおれていたんだ」

ローナは、ハーディ・ガーディを鳴らしてみました。イヴァンが、「その音だ」とつぶやきました。アランが鳴らした音を、イヴァンがききとってくれたのです。

アランは、ほっと息をはきました。けれどもし、イヴァンが気づいてくれなかったら――そう考えただけで、体がふるえました。

楽器を鳴らしたローナを、イヴァンが見つめました。

「きみは、すこし変わった姿をしているのだな。髪の色や瞳の色も、人間のものとはちがっているし、耳も不思議な形をしている」

「ローナは、妖精だよ。ほかの妖精たちに会うために黒い雪が必要で、それでここを目指していたんだ」

妖精だと、とイヴァンは声をあげました。

妖精であることを人に話すと、ほとんどの人がおどろきます。なのでイヴァンの反応も、そんなにめずらしいものではなかったのですが――イヴァンはずいぶん長いこと、ローナを見つめていました。

マリアは食い入るように、イヴァンに問いかけました。

「イヴァンさん。ここに、ヴィクトルっていう男の子がこなかった? 男の子っていっても、あたしたちより歳上のお兄さんで、元々はスニェークの騎士だったのよ」

それをきいて、イヴァンはますますおどろいたように目を見開きました。

「ヴィクトルは、わたしの息子の名前だ。……きみたち、ヴィクトルを知っているのか」

「ええーっ」と、今度はマリアたちが、さけび声をあげました。

「ヴィクトルとは、いっしょに旅をしていたんだよ。ずっとそばにいてくれて、何度もローナたちを助けてくれたんだ」

「……そうだったのか。悪いが、ヴィクトルはここにはいない」

マリアたちは肩を落としました。ひょっとしたら、ヴィクトルもスニェークを目指しているんじゃないかと思ったのです。

雪山でのできごとを思い出して、三人はうつむきました。あんなにもひどいことばを、平然といい放つヴィクトルの姿は、今になっても信じられません。

「……あんなヴィクトル、絶対に変だわ。きっと、なにかあったのよ」

アランもローナも、うなずきました。

マリアは、イヴァンにつめ寄りました。

「お願い、イヴァンさん。あたしたち、ヴィクトルを助けたいの。でも、そのためには、きっとヴィクトルのことをもっと知らなくちゃいけない。お城にいたころ、ヴィクトルはどんな人だったの? あなたはどうして――ヴィクトルを追い出したりしたの?」

イヴァンは目をまたたかせましたが、やがて深く息をはき、うなずきました。

「……わたしの知っていることを話そう」

♫ Ⅲ ヴィクトルの過去と、マリアの過去

イヴァンはマリアたちに、温かい紅茶をいれてくれました。紅茶に、ジャムがそえられています。

「この国では、紅茶にはジャムを入れるのが主流なんだ。まずはこれを飲んで、体を温めるといい」

イヴァンにうながされて、マリアたちはジャムを入れてかき混ぜました。あまずっぱい香りが、心を落ちつかせてくれました。

紅茶を一口すすって、イヴァンは話し始めました。

「わたしの息子は――ヴィクトルは、この国の厳しい寒さにも、わたしの剣の稽古にも、一度だって音をあげたことはなかった。いつだってわたしのことばを受け入れ、それに文句をいうこともなかった」

マリアは、うなずきました。いっしょに旅をしていたときも、ヴィクトルの口から不満をきいたことは一度もありません。

「ヴィクトルにとっては、つらい十七年だったと思う。幼いころから体が弱くて、走ればすぐに息切れしたし、背も低かった。まるで、騎士になど向いていなかった。そしてなにより、本人が騎士になることを望んでいなかったよ。

わたしたちは、国を守るために戦わねばならない。その相手が魔物だろうと、人間だろうと――ときには剣を持ち、相手の命をうばわねばならない。しかしヴィクトルは、虫一匹殺せぬ心の持ち主だった。本当はだれかと戦うことよりも、世界のことをより深く知ろうとしたり、自然や生き物を愛でることの方が、ずっと興味がある子だった」

イヴァンは一旦話を止めて、紅茶を飲みました。ローナは「そうだね」と微笑みました。

「ローナたち、ずっといっしょにいたもん。ヴィクトルがそういうひとだってこと、よく知ってるよ。なのに……どうしてヴィクトルは騎士になったの?」

「わたしが、そう命じたからだ。わたしたちエワルド家の者は、はるか昔から、この国の女王陛下に仕える騎士になるという決まりごとがある。それが古くからの、約束なんだ。その約束がなくなることはない――だから、ヴィクトルが騎士を目指すのは必然だった」

マリアたちは顔を見合わせました。ヴィクトルは生まれたときから、自分の生き方を決められていたのです。そのことに不満をいうことなく、ただひたむきに剣をふっていたのです。

「……そんなの、自由をうばわれているのと同じじゃないか。人はみんな、自分の思うように生きられなくちゃだめなのに」

アランはつぶやきました。イヴァンはおこっているような、悲しんでいるような、難しい表情をしていました。

「子どもにはわからない、複雑な事情というものがあるんだ。この家に生まれた以上、わたしたちは騎士となり、女王陛下に仕え、そしてまたそれを次の代が継ぎ、死んでゆく――それが、わたしたちが生まれた理由だ」

イヴァンの声は低く、重みがありました。だれもいいかえすことなどできないような、強い力がありました。

けれど、マリアは勢いよくティーカップを置いて立ちあがりました。その勢いでたおれた椅子の音が、静かな部屋にひびきわたりました。

「複雑な事情ですって? そんなの、わかりたくもないわ! あなたは、ヴィクトルが本当は騎士になりたくないのを知っていたんでしょう? それなのに、ずっとその気持ちに気づいていないふりをしてた。あなたが、もっとヴィクトルと向き合っていたら――ヴィクトルは、あんなにもなやむ必要なんてなかった。ひとりでかかえこんで、毎日ねむれなくて、食欲もなくなって、あんなにやつれちゃうこともなかった。ヴィクトルがなにを考えていて、どんな気持ちだったのか――そばにいる人が、ちゃんときいてあげなくちゃいけなかったのよ……」

マリアの声は、だんだんとちいさくなってゆきました。最後の方は、自分自身にいいきかせているようでした。

イヴァンはおどろいたようにマリアを見つめました。マリアは瞳をうるませながら、イヴァンの顔を見かえしました。

ローナはたおれた椅子をあげて、そっとマリアの肩に手をのせながら、座らせました。

「おちついて、マリア。ねえ、イヴァンさん。あなたがヴィクトルを国から追い出したのは――それはもしかして、本当はヴィクトルを騎士にさせたくなかったからじゃないのかな」

ローナの問いかけに、イヴァンの眉がちいさく動きました。

「ヴィクトルがいってたよ。前にこのお城で出くわした魔物が、剣をふる自分に姿を変えたって。それを見て、とてもおそろしくなったって。それはきっと、自分が命をうばうひとになりたくなかったから……イヴァンさんも、それを見たんでしょ?」

イヴァンはしばらくだまっていましたが、やがてうなずきました。

「……ああ。その光景を見て、ようやく気づいたよ。ヴィクトルは優しい子だ。命をうばうことを、なによりもきらっている――そんなあいつに、騎士の道を歩ませるべきではなかったと。

しかしエワルド家の約束を、破るわけにはいかなかった。古くから守られ続けてきたこの約束は、もはや呪いのようなもの。わたしたちは永遠に、この国の騎士として生きなければならない――この国の、秘密を守るためにも」

イヴァンはうめくように、つぶやきました。イヴァンがとてもおおきなものを背負っているように見えて、マリアたちはなにもいえなくなりました。

「ヴィクトルを騎士にさせたくない気持ちと、約束を守らねばならぬ気持ちが、いつもわたしの中でうずまいていた。そんな中、わたしのことばに従い、ただひたむきに剣をふる息子の姿を見るのが、だんだんとつらくなっていった。

そして、息子の姿に変わった魔物を見て――わたしは、ヴィクトルをこの国から追い出すことを選んだ。あいつにはこの国のことも、わたしのことも、騎士になることも忘れて、好きなように生きてほしかったんだ。……しかしその気持ちさえ、ちゃんと伝えることができなかったよ」

イヴァンは組んだ両手をテーブルにのせて、うつむきました。

だれも、なにもいいませんでした。

いれた紅茶が、すっかり冷めてしまったころ――やがてマリアが、ぽつりとつぶやきました。

「……あなたのいう、複雑な事情はわかったわ。でもね、今のヴィクトルはそれとは真逆の心の持ち主なの。魔物のことも人のことも、殺したいっていってた。それが自分にとっての幸せだっていってたのよ」

「ばかな……あのヴィクトルが?」

信じられん、とイヴァンは顔をあげました。

「でも、これではっきりしたわ。やっぱりヴィクトルは、昔から優しい人だったのね。それなら、あんなことをいう今のヴィクトルがおかしいのよ!」

そうさけんだマリアのとなりで、アランは真剣な顔をして腕を組みました。

「ひょっとして、なにかに操られているんじゃないか」

「それか、ローナたちにかくれて、こっそり変なものでも食べちゃったかだね。ヴィクトルって、いつもはたよりになるけど、たまーにおっちょこちょいなときがあるじゃない?」

「食べ物のせいだったら、消化されれば元にもどりそうだけれど……操られた人って、どうやったら元にもどせるのかしら。やっぱり頭を一発、はたいてあげるのが一番効くのかしらね」

マリアたちがああでもない、こうでもないといい合うのを、イヴァンはじっと見つめていました。

「イヴァンさんは、ヴィクトルがどうしておかしくなっちゃったかわかる?」

いきなりローナにきかれて、イヴァンははっとして首を横にふりました。

「わたしには、わからない……女王陛下ならば、なにかわかるかもしれないが」

「でも、女王さまはだれともお会いにならないのでしょう? ヴィクトルも会ったことないっていっていたわ」

イヴァンは考えこみました。そしてローナをちらりと見ると、

「……きみたちならば、もしかすると謁見を許されるかもしれない。しかし――女王陛下は少々気難しいお方だ。よその者と会うことで、なにも起こらなければいいが――」

イヴァンはそうつぶやきました。

「もし女王さまが、ヴィクトルを元にもどす方法を知っているのなら。どうしても、女王さまに話をききたい。お願いだよ、イヴァンさん」

瞳をきらりとかがやかせたローナにいわれては、イヴァンもうなずくしかありませんでした。

「わかった。わたしが陛下におききしてみるから、ここで待っていてくれ」

イヴァンは立ちあがりながら、ふとマリアを見つめて、すこしだけ笑みをうかべました。

「それにしても――きみの金色の髪、海のように青い瞳。強気な物言いに、そしてその槍――昔の友人を思い出すよ。ほんのすこしのあいだだけ、ともに過ごした――エリクという男のことを」

それをきいたマリアの瞳が、おおきく見開かれました。

「エリクですって! エリクは……あたしの父さまの名前だわ。とっても強い槍使いだったの。この槍は、元々は父さまのもの。槍の使い方も、父さまに教わったのよ」

「なんだって! じつは、最初にきみを見たときから、エリクに似ていると思っていたのだが。まさか、ご息女だったとは……。なんという運命のめぐり合わせだろう」

イヴァンは思わず、マリアの手を取っていました。マリアはイヴァンに問いかけます。

「あたし……昔の父さまのこと、よく知らないの。全然話してくれなかったから。どうしてあなたは父さまを知ってるの? この国の生まれだったの?」

「いいや。わたしも、エリク自身のことはなにもきいていないんだ。まだわたしが騎士団に入ってまもないころ、山で雪崩が起きたことがあった。そのせいでわたしは仲間とはぐれ、しばらく山の中で過ごさねばならなかった。そのときに出会ったのが、エリクだ。魔物をたおすために世界を旅しているのだと、明るい声でいっていたよ。この国のことしか知らぬわたしに、エリクは世界のことをたくさん話してきかせてくれた。短いあいだのできごとだったが、エリクのことは忘れもしない。エリクは、元気なのか? 今はどこに?」

マリアは顔をふせ、静かにいいました。

「……もういないの。あたしが八つのときに、死にました。魔物にやられて」

イヴァンの顔から、血の気が引きました。

「そんな……エリクが魔物にやられただと? ばかな。エリクは強い槍使いだろう。魔物になど、やられるわけが……」

イヴァンはつぶやきながら、頭をかかえました。

マリアはこぶしをにぎりしめ、イヴァンを見あげました。

「あたしも、そう思っていたわ。父さまはだれにも負けないって。今だって、信じられない。信じたくないわ。でも、どれだけ修道院で願ったって、父さまは帰ってこなかった……」

イヴァンはすがるように、マリアに問いかけました。

「教えてくれ。いったい、なにがあったというんだ? きみは、いったいどこからきたんだ? なぜ、エリクの槍を持って旅をしているんだ……?」

「それは……」

口ごもってしまったマリアの手を、アランがつかみました。

「おい、無理に話すことねえよ。だれにも、いいたくなかったんだろ」

ローナも、心配そうにマリアを見ていました。

マリアはすこしばかりとまどっていましたが、やがてふたりに微笑みました。

「……いいの。あたし、全部話すわ。みんなにあたしのこと、知ってほしいって思ったから。だからあたしの話、きいてくれる?」

そういったマリアの表情に、迷いはありませんでした。みんなは、静かにうなずきました。

「あたしの生まれた国はね、ずっと北の方にあったの。女王さまだった母さまと、旅人だった父さまが恋に落ちて、結婚して、あたしが生まれたの。あたしだけじゃない。クレアっていう、妹もいたわ。ローナみたいに、ちっちゃくてかわいい妹よ。あたしは、その国の王女だった。家族のことも、街の人たちのことも、みんな大好きだった。でも――クレアの誕生祭の前日に、とつぜん魔物がやってきて、街を全部焼きはらってしまったの。その魔物が、雪山でヴィクトルがたおした黒い竜よ」

イヴァンの、「ばかな」とつぶやく声がちいさくきこえました。息をはいて、マリアは話を続けます。

「あたしだけが助かって、それからずっと、修道院で過ごしていたの。でも、気づいたら父さまの槍を持って修道院を飛び出してた。父さまみたいに、自分も魔物からだれかを守ろうって決めたの。それが、あたしが旅をしている理由よ。

でも、雪山で黒い竜を見たとき、こわくて動けなかった。魔物をたおさなきゃって思う前に、父さまや母さまや、クレアの顔が思いうかんで、悲しくなって、動けなかった。

世界に魔物なんて、いなければよかったのに。どうして、魔物が存在するの? 魔物があたしの故郷を焼きはらわなければ、あたしは今も、父さまと槍の稽古をしたり、母さまに本を読んでもらったり、クレアといっしょに遊んだりしていたはずなのに。どうして、全部うばわれなければならなかったの?

旅になんて出たくなかった。世界がどれだけ美しい景色で満ちあふれていたって、どれだけすばらしいできごとがあったって、あたしにとって一番大好きな場所は、家族のそばなんだもの!」

マリアは、わっと泣き出しました。両手で顔をおおって、ただひたすらに泣きました。

「なんてことだ……」

イヴァンはしぼりだすような声でそうつぶやき、テーブルを強くたたきました。こぶしはふるえ、瞳はゆれていました。

ローナは、泣き続けるマリアの体をだきしめました。

「マリア……マリアも、大切なひとを亡くしていたんだね。ずっと、その悲しい思い出を、ひとりでかかえていたんだね」

マリアは泣きながら、ローナにしがみつきました。ちいさなローナは、そんなマリアの背中をさすってあげました。

「マリア……あなたは、もうひとりじゃないよ」

ローナは優しい声で、マリアにささやきました。まるで、赤子をあやすお母さんのような声でした。

アランはなにもいいませんでしたが、そっとマリアに寄りそいました。前にマリアが、自分にそうしてくれたように。

マリアが泣きやむまで、みんなは待っていてくれました。マリアは赤くなった目でみんなを見回して、すこし照れたように笑いました。

「いきなり泣いたりして、ごめんなさい。もう、平気よ。あたし……みんなにかわいそうな女の子だって思われたくなくて……ずっと自分の過去のことを、話せなかったの。たしかに起きてしまったことは悲しいことだけれど、いつまでも立ち止まっているわけにもいかないわ。やっと、そう思えるようになったから旅に出たの。だから今のあたしは、もうかわいそうな女の子なんかじゃない。どこにでもいる、ふつうの女の子……そうありたいの」

明るい声でマリアがそういったので、ローナも微笑みました。

イヴァンがおし殺したような声で、つぶやきました。

「……大切な友が魔物にやられて死んだというのに。わたしは、ずっとそのことを知らぬまま、なにもできずにただ生きていたというのか」

「イヴァンさんはなにも悪くないわ。遠い遠い北にある、ほかの国のことだもの。知らなくて当然よ」

マリアがいいましたが、イヴァンはうなだれたまま。ひどくなにかを、思いつめているように見えました。

やがてイヴァンは顔をあげて、マリアにいいました。

「きみは、魔物を憎んでいるだろう。憎んで当然だ。それだけのことを、されたのだから」

マリアは、首を横にふりました。

「いいえ、憎まないわ。父さまが、あたしにそういったから――いいえ、あたし自身が、そう決めたの。あの竜が、あたしの故郷をうばったのは許せない。でも、魔物だって元は人間の恨みや憎しみから生まれてきたんだもの。それならあたしは、魔物を憎まない。魔物をたおす理由は、いつだって憎しみじゃなくて、だれかを助けるためでありたいの」

マリアの瞳には、力強い光が宿っていました。

イヴァンはじっとマリアを見つめ、そしてどこかなつかしそうに、目を細めました。

「……きみは本当に、エリクのご息女なのだな。まるでエリク本人と、話しているようだよ」

マリアは微笑みました。

「あたしも、父さまのお友だちと会えてうれしいわ。国はなくなっちゃったけど――いつか父さまに会いに、故郷があった北の大地にきてください。きっと、父さまも喜ぶだろうから」

そういって、イヴァンの手を強くにぎったのでした。

♫ Ⅳ 氷の城の女王

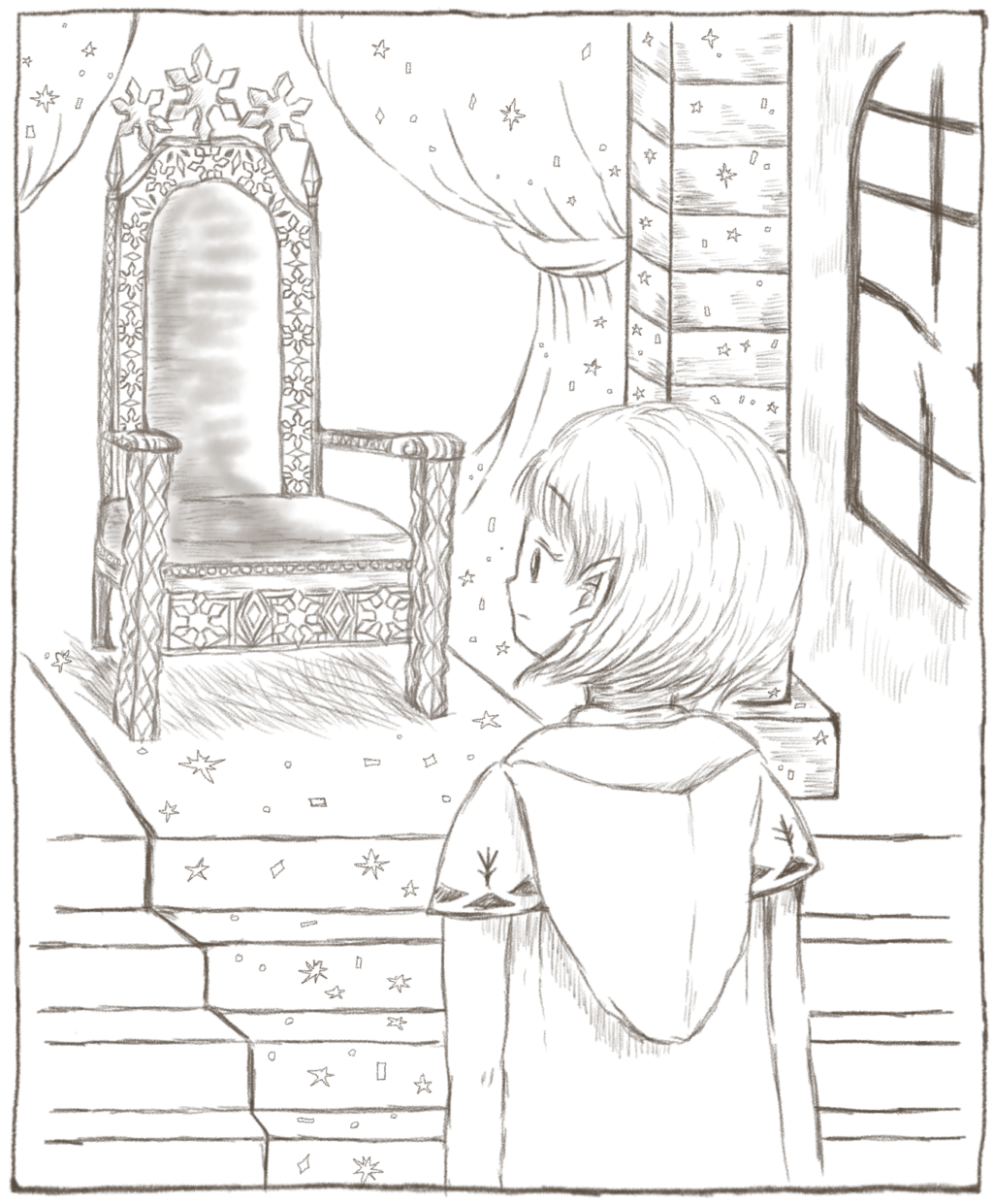

イヴァンの図らいで、マリアたちは女王と会えることになりました。昼間だというのに、城の廊下は薄暗くて、とても静かです。廊下の窓から、雪が降っているのが見えました。

「なんだか……今まで見てきたお城とはちょっとちがうね。すごく静かで、まるでだれもいないみたい……」

イヴァンのあとについてゆきながら、ローナがこっそりとささやきました。同じことを、マリアとアランも思っていました。こうして歩いていても、だれともすれちがわないのです。

それがきこえたのか、イヴァンは前を向いたままこたえました。

「ここは、城の上層部だ。女王陛下の部屋は城の最上階にあるのだが、陛下はさわがしくされるのがお好きではない。見回りをする兵士も、掃除をするためにかけ回る侍女も、ここにはいない。ここにこられるのは、騎士団長であるわたしだけだ」

「そんな女王さまが、どうして、あたしたちとは会ってくれるの?」

マリアがたずねましたが、イヴァンはそれ以上はなにもこたえてくれませんでした。

らせん状になった階段をのぼってゆき、ついに城の最上階へとたどりつきました。

「この扉の先に、女王陛下がいらっしゃる。しかしどうか、陛下のお顔を見てもおどろかないでほしい。そして陛下と会ったことも、だれにもいわないでくれ」

マリアたちがうなずくと、イヴァンはその重々しい扉を開けました。みんなの心臓が、どきどきと鳴りました。

扉の先に広がる光景を見て、マリアは思わず「わあ」と声をあげました。天井も、壁も、床も。なにもかもが氷でできていたのです。ローナもアランも、あっけにとられたように辺りを見回しました。

「なんてきれいなところ……」

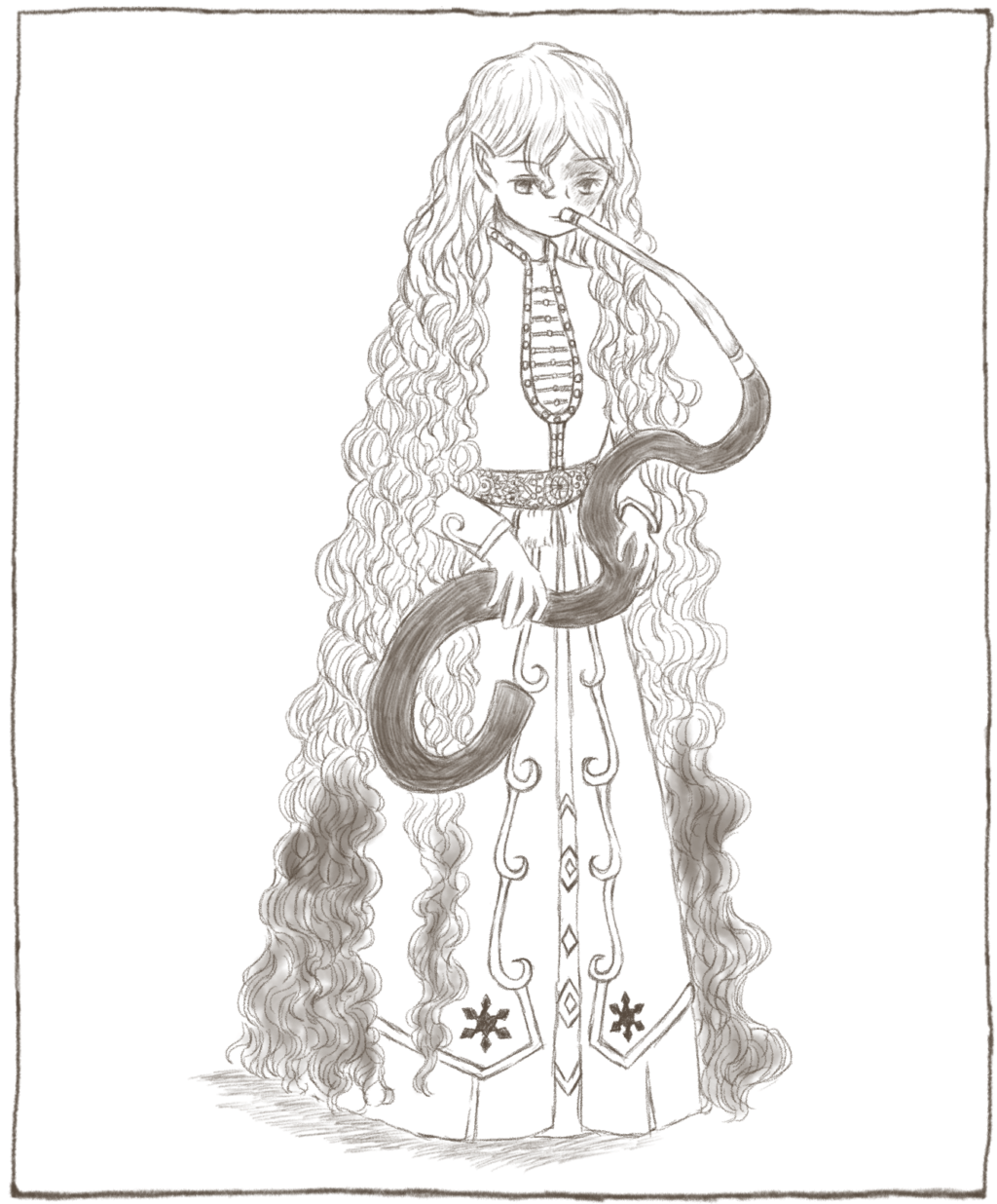

氷の柱が並んだ先に段差があって、その上に氷の玉座がありました。玉座に、女王が座っています。

「まあ。かわいらしいお客さまだこと」

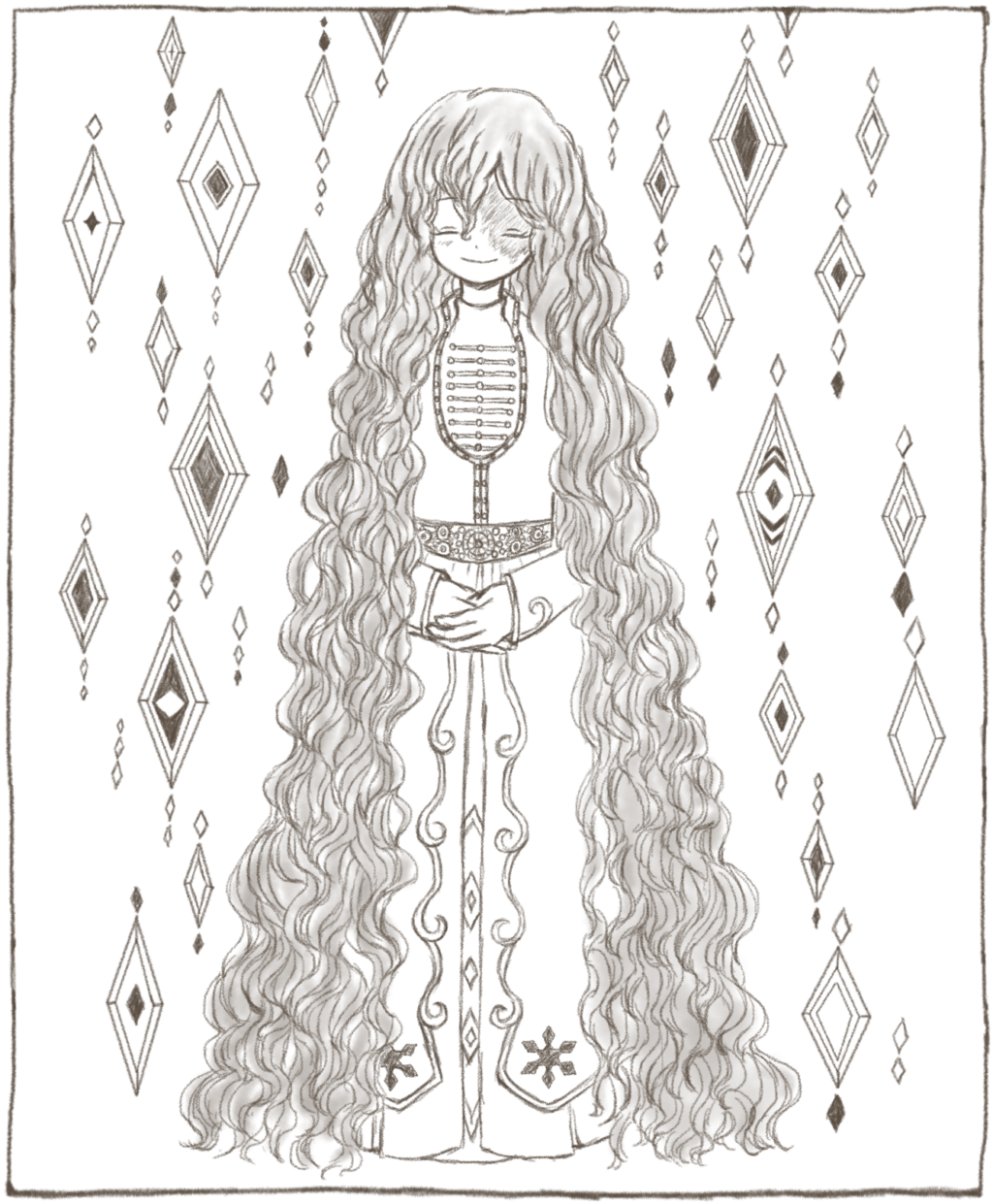

女王はやわらかな声でそういいました。白くて美しいドレスに包まれていて、たっぷりとした髪の先は、床に届くほどです。

闇のように黒い髪と、紫色の瞳。けれど顔の半分には、おおきなやけどの痕がくっきりと残っていました。見ているだけで、痛みが伝わってくるようなひどいものでした。

女王は憂いを帯びた表情でいいました。

「ごめんなさい、こんな顔で。気持ち悪いでしょう」

マリアは、あわてて首をふりました。

「いいえ、ちっとも! それより、気難しい方だとおききしたから、もっとこわい人だと思っていました。でも、全然ちがいました。とてもきれいで、優しそうな人……」

まるで母さまみたいだわ、とマリアは思いました。女王は微笑みます。

「ありがとう。さあ、もっとこちらへいらっしゃい。わたくしはスニェークの女王、エリザヴェータと申します。どうぞ、エリザと呼んでくださいね。イヴァンからあなたたちのことはきいたわ。雪山でたおれていたとか……もう、体はだいじょうぶ?」

「はい。イヴァンさんが助けてくださったおかげです」

いわれたとおり、マリアたちはエリザの元へと近寄りました。

「あれ……?」と、ローナは首をかしげました。

「どうしたの?」

「……今、妖精のにおいがしたような。どこかに妖精がいるの? でも女王さまは髪の色も瞳の色も、ローナとちがうし……気のせいかなあ」

「妖精? それじゃあもしかしてあなたが、妖精のローナなの?」

エリザはおどろいて、ローナをじっと見つめました。

「どうして、ローナのことを知ってるの?」

エリザは玉座の奥に置かれていた、ガラス瓶を手に取りました。中に紙切れが入っています。

「あ! それ、ローナが人魚のルゥルゥに書いた手紙だよ。一通だけじゃ気づいてもらえるかわからなかったから、何枚も書いて海に流したんだ」

「このガラス瓶が、スニェークの港に流れついていたのよ。これを見つけたとき、妖精がこの世界にいるんだってとてもびっくりしたの。言い伝えでしか知らなかった妖精だもの、会えたらいいなあってずっと思ってた。まさか本当に会えるなんて、夢みたいだわ」

エリザは少女のようにはしゃいで、ローナの手を取りました。エリザの手が氷のようにつめたかったので、ローナは心配そうにエリザを見あげました。

「エリザさまは、どうして氷の部屋に住んでいるの? ひとりぼっちで、こんなにも手をつめたくさせて……」

「顔をやけどしてから、火がこわいの。だからこうして、氷に囲まれていると心が落ちつくのよ。それにね、やけどのせいで顔を合わせることはないけれど、わたくしにはイヴァンやスニェークの人たちがいるから、さびしくないわ」

エリザが物腰のやわらかい、おだやかな女王だったのでマリアはすっかり安心していました。やけどの痕はたしかに目立っていますが、それだって気にならないぐらいに、エリザは美しい人でした。みんなの前に姿をあらわしたとしても、だれもエリザのことを気持ち悪がったりなどしないでしょう。

「ここにお客さまがくるのは初めてなの。あなたたちは、どうしてこの国に?」

「スニェークに降るという、黒い雪が必要なんです。ローナが妖精たちのいるところへ行くために」

エリザは、両手を口にあてました。

「まあ、そんなところがあるの? ……たしかに、スニェークには一年に一日だけ、黒い雪が降る日があるわ。今年はまだ降っていないから、もうそろそろなはずよ」

マリアたちはほっと息をはきました。どうにかこうにか、黒い雪が降る前にたどりつけたようでした。

「でも、今は黒い雪のことよりも大事なことがあって――ローナたち、ヴィクトルといっしょにここまで旅をしてきたの。黒い雪のことも、ヴィクトルからきいたんだ。でも、今ははなればなれになっていて――ヴィクトルのことで、エリザさまにききたいことがあるんだよ」

それをきいたエリザの目が、すっと細くなりました。その目はイヴァンに向けられています。

「イヴァン、どういうこと? ヴィクトルは、あなたの息子よね? ヴィクトルはこの国を出ていたというの?」

イヴァンは片膝をつき、エリザに深々と頭をさげました。

「申しわけありません。わたしが、ヴィクトルを国から追い出したのです。その――騎士にさせたくないという理由で」

「それは、わたくしとの約束を破るということ? あなたたちエワルド家の者たちは、代々この国を治める女王に仕えてゆくという約束だったはず」

「そ、それは……」

イヴァンは口ごもると、息をはいて、静かな声でいいました。

「――女王陛下。その約束を、どうかなくしてはいただけませんか。わたしの息子は――ヴィクトルは、本来なら騎士になど向いてはいないのです。だというのに、わたしが無理やり剣をふらせておりました。もう、これ以上ヴィクトルをエワルド家の運命にしばりつけたくはないのです。どうか――お許しください」

辺りがしんと静まりました。マリアたちはおどおどしながら、エリザとイヴァンを交互に見やりました。

エリザはイヴァンをじっと見つめていましたが、ふっとおだやかな微笑みをうかべました。

「ええ、いいわ。もう、この約束はなかったことにしましょう」

エリザがあまりにあっさりとこたえたので、イヴァンは拍子ぬけしたように顔をあげました。

「女王陛下――よろしいのですか?」

「あなたがそういうのなら、仕方がないわ。古くからの約束がなくなるのは、すこしさびしいものがあるけれど……わたくしは、もう守ってもらわなくてもだいじょうぶよ。今までありがとう」

イヴァンは呆然としたまま、エリザを見あげました。エリザは変わらず微笑みをうかべています。

「それより、ヴィクトルのことでききたいこととはなにかしら?」

エリザが、マリアをうながしました。

マリアは、雪山で起きたことをエリザに話してきかせました。黒い竜の魔物をヴィクトルがたおしたことや、おそろしい目つきでマリアたちにひどいことばを浴びせたことを。

「まあ……あのヴィクトルが、黒い竜の魔物をたおしたですって?」

信じられないわ、とエリザはつぶやきました。

「わたくしは皆と直接会うことはなくても、ヴィクトルやほかの騎士たちのことは、いつもイヴァンからきいていたの。たしかに、かれは優しいところがあるから、剣にいつも迷いがあった。そんなヴィクトルが、たったひとりで魔物をたおしてしまうなんて」

「まるで、その優しい心がなくなってしまったみたいだったんだ……」

ローナのことばをきくと、エリザは眉をひそめました。

「……それは、きっと心を凍らせる氷のせいだわ」

マリアたちは首をひねりました。どこかで、その氷のことをきいた気がします。やがてマリアが、ぽんと手を打ちました。

「思い出したわ。マギーがいっていたのよ。この世界には不思議なものがいくつも存在していて、その中には心を凍らせてしまう氷もあるって」

エリザはうなずきました。

「その氷自体は、自然が作り出したものよ。ヴィクトルはその氷にふれ、心を凍らされて、つめたく残忍な性格になってしまったのね」

大変なことになったと、マリアたちは顔を見合わせました。

「じゃあ、早くヴィクトルを見つけて心を溶かしてあげなくちゃ!」

しかしエリザは悲しげに、首を横にふりました。

「残念だけれど……一度こおった心は、もう元にもどすことはできないわ」

それをきいた、みんなの体が固まりました。

「今……なんて?」

「もう、ヴィクトルを元にもどすことはできない。あきらめるしかないのよ」

「そんな!」

マリアは悲痛な声でさけびました。

「そんなの、いやよ! ヴィクトルがあのままなんて……!」

「あたたかな心を持っている人ほど、心は深く凍りつくといわれているわ。ヴィクトルは騎士団の中でも、だれよりも思いやりがあって、そして優しかった。そんなヴィクトルの心が凍りついたら、きっともう――」

マリアは膝をついて、その場にくずれ落ちました。ローナとアランも、なにもいうことができません。

エリザは玉座から立ちあがり、マリアに寄りそってその肩を優しくだきました。

「そんなに落ちこまないで。ヴィクトルの心は凍ってしまったけれど、死んでしまったわけじゃないわ。それに、ヴィクトルはずっと魔物をたおすのが目標だったの。どんな形であれ、それがかなったのはよいことよ。ずっと、このお城で剣の修行をしていたのがようやく報われたんだもの……」

マリアの耳元で、そうささやきました。

そうしてエリザは立ちあがると、優しく微笑みました。

「黒い雪が降るのを、このお城で待つといいわ」

エリザの部屋をあとにして、マリアたちは黙ったまま階段をおりました。足音だけが、むなしくひびきわたります。

イヴァンはマリアたちを、客室へと連れてゆきました。

「……ヴィクトルのことは、もう忘れてくれ。黒い雪を手に入れたら、すぐにでもこの国を出ていくんだ。きみたちにはまだ、大事な旅の目的があるだろう。……きみたちを傷つけて、すまなかった」

イヴァンはそうつぶやいて、扉を閉めてしまいました。

マリアはふらりと椅子に座って、ぬけがらのようにだまりこんでいました。

「おい。休んでいる場合じゃないだろ。早くヴィクトルさんを探し出して、どうにかして凍った心を溶かすんだ」

アランがぶっきらぼうに、マリアにいいました。マリアは顔をあげます。

「エリザさまがいっていたでしょう? 凍った心は元にはもどせないって」

「女王さまがそういったから、あきらめるのか? あの女王さまのいうことが正しいかどうかなんて、わからないだろ」

「そ、そうだよ! エリザさまが知らないだけで、じつは心を溶かす方法があるかもしれないもんね」

アランのとなりで、ローナも明るくいいます。しかし、マリアは再びうなだれました。そうして、ちいさな声でいいました。

「いいえ、きっと正しいわ。……それにエリザさまのいうとおり、ヴィクトルは魔物がたおせるようになった。ずっとヴィクトルが願っていたことよ。なら、これでよかったのよ……」

「いいかげんにしろっ!」

アランが声をあらげたので、マリアもローナもびくりと肩をふるわせました。

「心が凍っていいわけがないだろ! 凍った心で魔物がたおせたって、そんなのヴィクトルさんが本当に望んでいることじゃない。マリアがただ自分にいいわけして、あきらめてるだけだ!」

「……なによ、それ。じゃあ、どうすればいいのよ! あたしたちだけで、心を溶かす方法がわかるっていうの? あたしたちだけで雪山に行って、ヴィクトルを見つけられるっていうの? そんなの、無理よ……あたしたちだけじゃ、ヴィクトルを助けるなんてできっこない!」

いい合うふたりのあいだに、ローナが割りこみました。

「ふたりとも、けんかしないで! 今、みんながばらばらになったら、なにもうまくいかなくなっちゃうよ……」

ローナの声に、ふたりははっとしました。アランは気まずそうに目をそらしましたが、短く息をはくと、もう一度マリアをしっかりと見つめました。

「……あきらめてばっかりだったおれに、あきらめるなっていってくれたのはマリアじゃないか。どんなに無茶なことにだって、死ぬかもしれないようなことにだって、マリアは絶対にあきらめずに立ち向かってたじゃないか。それが、おれの知っているマリアだ。いつもの勢いはどうしたんだよ」

「……」

マリアはうつむき、消え入りそうな声でいいました。

「……自信がないの。ヴィクトルのことになると、あたし、なにもわからなくなっちゃう。凍った心を溶かすなんて、とても難しいことだわ。きっと、その人のことをちゃんとわかっている人じゃないと、溶かしてあげられない。

ヴィクトルは頭もいいし、しっかりしているし、弱音だってはかない強い人よ。出会ったときからそうだった。あたしは、そんなヴィクトルにたよってばっかりで、ヴィクトルがなやんでいることとか、つらいこととか、なんにもきいてあげられなかった。ずっと、そばにいたのに。ヴィクトルだって、だれかにきいてもらいたかったはずなのに。

あたし、ヴィクトルのためならなんでもしてあげたいって思ってた。でも、いざこんなことになったら、あたしができることなんてなんにもなかった。あたしには、ヴィクトルを助けることなんてできないんだわって……エリザさまにあきらめろっていわれたときに、はっきりそう思ってしまったの」

しんと静まりかえった部屋に、暖炉の炎が爆ぜる音がひびきました。三人の影が、ゆらめいています。

「……おれだって同じだ。ずっと、ヴィクトルさんにたよりっぱなしだった。雪山でマリアとローナがたおれたときだって、ヴィクトルさんがいればきっとみんなを助けてくれるのにって思った。おれには、ふたりを運べる力なんてなかったから」

アランは真剣な表情でマリアにいいました。力強い声でした。

「だからこそ、ヴィクトルさんを助けるのは、おれたちじゃなきゃだめだ。おれたちに力がなくても、助けられるまで、あきらめちゃだめなんだ。絶対に助け出して、もう一度ヴィクトルさんに、ありがとうとか、ごめんなさいとか、そういうことを伝えなくちゃだめなんだよ」

マリアの瞳が光りました。ローナがマリアの手を引きます。自然と、マリアは椅子から立ちあがっていました。

「マリア。ローナたち、まだできることたくさんあると思う。だってまだ、ヴィクトルを見つけてすらいないもの。今ごろ、ヴィクトルはひとりでさびしい思いをしているかもしれない。心が凍っていたって、ひとりはさびしいに決まってるから。だから、またみんなで笑顔で過ごせるように、いっしょにがんばろう」

マリアはふたりを交互に見つめて、そしてうなずきました。マリアの表情は、もう曇ってはいませんでした。

「ふたりのいうとおりだわ。……ごめんなさい、弱気なことをいって。あたしったら、どうしちゃったのかしらね」

ローナはなにもいわず、マリアに微笑みました。ことばがなくたって、その微笑みを見ているだけで、マリアは安心するのでした。だれかがそばにいるだけで、あたたかな気持ちになれるのでした。

「……おれも、強くいいすぎた。悪かったよ」

アランはそっぽを向いて、頬をかきながらぼそりとつぶやきました。そんなアランに、マリアとローナは顔を見合わせて笑いました。

「それにしても、ヴィクトルはどこに行っちゃったのかなあ」

マリアは腕を組みました。

「まだ雪山にいるとしたら、ちょっと大変だわ。さすがに、あたしたちだけじゃ探しにいけないもの。マギーが作ってくれたマントも、破れてしまったし」

「……やっぱり、ヴィクトルさんもこの国を目指しているんじゃないか? いちおう、魔物をたおすっていう旅の目的は果たしたんだから。ひょっとしたら、もうたどりついているかもしれない」

アランのことばに、マリアとローナもうなずきました。それなら、この城にいればヴィクトルと会うことができるかもしれません。

しかしヴィクトルと再会したところで、マリアたちの話をきいてくれるでしょうか。マリアたちが生きているとわかれば、ヴィクトルはまた剣をふるかもしれないのです。

ローナは眉をひそめました。

「……ヴィクトル、いなくなっちゃう前に『まだやることがある』って、いってたよね。それっていったい、なんのことだろう」

それをきいたアランの顔が、さっと青くなりました。

「……ヴィクトルさん、ひょっとしてお父さんを殺そうとしているんじゃ」

「ええっ!」

「今のヴィクトルさんは、だれかの命をうばうことをなんとも思ってない。ヴィクトルさんの心の中に、すこしでもお父さんのことをきらいな気持ちがあったら……きっと、その命をとってしまうかも」

マリアとローナの顔も一気に青くなりました。

もし、本当にヴィクトルが父親を殺してしまったら――たとえ凍った心が溶けたとしても、ヴィクトルは一生、悔やみ続けることになるのです。ヴィクトルが心から笑えるような日は、二度とやってこないかもしれません。

「大変だわ。早く、イヴァンさんにこのことを伝えないと! あたしたちだけで、ヴィクトルを元にもどすのよ。絶対に、だれのことも殺させたりしないんだから!」

三人はうなずくと、部屋を飛び出しました。

♫ Ⅴ 凍った心

ヴィクトルは深く雪の積もった地面をふみしめ、空を見あげました。目の前には、見慣れた石造りの城がそびえています。それは故国にある、スニェークの城でした。

(わたしは十七年間、ずっとこの城にしばられ続けてきたんだ。この城さえなければ、わたしはもっと自由に生きられたはずだった)

ヴィクトルの瞳は、水が凍ったときのように白くかすんでいました。マリアたちを雪山に置き去りにしてから、たったひとりでここまでやってきたのです。肩にも雪が積もるほどの道のりでしたが、心が凍っていてはその寒ささえ感じません。

(しかし、今さら自分の決められた生き方に文句をいうつもりもない。それに、騎士を目指した日々があったからこそ、こうして強さを手に入れることができたのだからな)

ヴィクトルはそう思い直しました。けれど父親には、憎しみをいだいていました。城にいるあいだ――いいえ、生まれたときから一度だって、自分と向き合ってはくれなかった父親のことを。

魔物をたおせるようになる前は、故国になど帰りたくないと思っていましたが、強さを手に入れた今、ヴィクトルは迷いのない足取りで城へと歩き出していました。

(父上はわたしを、魔物をたおせぬからという理由で国から追い出した。しかし、今のわたしはどうだ? わたしは、どんな者にも剣をふれる強さを持った。それを、父上に証明しなければ。それがたとえ、父上の命をうばうことになったとしても――あんな父親の命など、どうでもいい)

城の中で剣をぬけば、ほかの騎士や兵士たちがヴィクトルをとらえようとするでしょう。そんな人たちのことも、殺してしまえばいいと思いました。だれかの命をうばうことに、ためらいなどありませんでした。

「待ちなさい」

そのとき、静かな声がきこえました。ふり向くと、雪の中、白いドレスを着た女の人がそこに立っていました。

ヴィクトルは目を見張りました。ついさっきまで自分ひとりだったはずです。いつのまにこの人は、ここまでやってきたのでしょう。

「あなた、ヴィクトルでしょう?」

女の人が微笑みながらそう問いかけたので、ヴィクトルは怪訝な顔をしてその人を見つめました。

「あなたはだれだ? なぜ、わたしの名前を?」

「ふふ。自分の国の女王のことも知らないのね。それもそうよね、わたくしは今までずっと、皆の前に立つことがなかったもの」

そういう女の人の顔には、ひどいやけどの痕がありました。ヴィクトルははっと目を見開きます。

「まさか、あなたがエリザヴェータ女王なのですか?」

「ええ、そのとおりよ。あなたはずいぶん背ものびて、立派になったわね」

まるで、自分のことを知っているようないい方です。

「なぜ、わたしのことをご存知なのですか? お会いするのは初めてだったはず」

女王――エリザは微笑んだまま、こたえました。

「……やっぱり、覚えていないのね。会うのは二回目。わたくしとあなたは、前に一度だけ会ったことがあるのよ」

ヴィクトルはあごに手をあてて考えこみました。自分に、女王と会った記憶などあったでしょうか。その闇のように黒い髪も、痛々しいやけどの痕も、そしてその美しい顔立ちも。すべて初めて見るもののように思えました。

「……わたしには、あなたとお会いした覚えはありません」

「いいのよ。昔のことなんて重要ではないわ。それより、竜の魔物をたおしたのですって? すばらしいわ。魔物をたおせなかったあなたが、そんな強さを手に入れて帰ってくるなんて」

エリザははずんだ声でそういいました。ヴィクトルはにこりともせず、そっけなくききかえします。

「女王陛下ともあろうお方が、なぜこんなところにおひとりでいらっしゃるのです? 陛下は城にこもりきりで、だれともお会いにならないはずでは」

「わたくしは、あなたを探していたのよ。きっと、この国にもどってくるだろうと思ったから。イヴァンに国を追い出されていたのでしょう? つらかったでしょうね。この国の女王だというのに、そんなことにも気づけなかったなんて情けないわ。ごめんなさい」

エリザが丁寧な仕草で謝ったので、ヴィクトルは眉をあげました。しかしすぐに顔をしかめると、つめたい目でエリザをにらみました。

「……そんなお気づかいは無用です。わたしはもう、この国の騎士ではありません。わたしは、父に自分の強さを証明するためにもどってきただけなのです。たとえ女王陛下であろうと――わたしの邪魔をするなら、今ここであなたを斬ることもいとわない」

エリザはヴィクトルの瞳を見つめました。その瞳の中に、ちいさな氷のかけらが入りこんでしまっているのに、エリザは気づいていました。

「……本当に、心が凍ってしまっているのね」

そうつぶやくと、エリザはおそれもせず、ヴィクトルに近寄りました。ヴィクトルはとっさに剣をぬきましたが、エリザは気にも止めずに、その手をすばやくおさえつけました。女の人とは思えない、その力の強さに、ヴィクトルは思わず身を引きました。

「すこし、話をきいてちょうだい。あなたの仲間が、今お城にいるのよ」

「わたしには、仲間などおりません」

「とてもかわいらしい子どもたちのことよ。あなたのことを、ひどく心配していたわ」

「子ども……マリアたちのことか。雪山に置き去りにしたが、まさか生きていたとは。やつらはわたしを心配するふりをして、心の中ではわたしのことをあざ笑っていた。仲間でもなんでもないのです」

ヴィクトルのことばをきいて、エリザは首をかしげました。

「まあ……そうだったの? あの子たちを助けたのはイヴァンよ。鋼のような心をもった、あなたの父親……イヴァンとも、一度話をしたらどう?」

「必要ありません。わたしに見向きもしなかった父上に、話すことなどない」

それよりも、一刻も早く父親に剣をつきさしてやりたいと思いました。しかし、エリザは立ち去りません。邪魔をする者はだれひとり残らず殺してしまおうと考えていたのに、どうしてだかエリザにだけは、そう思えなくなっていました。

するとエリザは手を回して、ヴィクトルをだきしめました。

まるで、路頭に迷った人を優しく包みこむ女神さまのように。我が子を愛する母親のように。

ヴィクトルはおどろいて、目をまたたかせました。エリザは耳元でささやくようにいいました。

「かわいそうに。あなたは、ずっとひとりぼっちだったのね。お城でともに過ごしてきた父親も、ここまでともに旅をしてきた仲間たちも。だれも、あなたのことをわかってくれはしなかった。だれも、あなたのことを気にしてくれなかった。たとえだれかがそばにいたとしても、あなたは最初から、ずっとひとりだったのよ」

つきささるようなエリザのことばでした。ヴィクトルの心の中で、エリザのことばがぐるりとうずまきます。

心が凍ったヴィクトルにとって、孤独などおそれるものではありません。むしろ、ひとりで生きる方が邪魔者もいなくてせいせいするだろうと思っていました。それなのに、なぜこんなにも体が重たく感じるのでしょう。

ヴィクトルはエリザに問いかけました。その声がすこしだけ、ふるえていました。

「わたしは――ずっと、ひとりだったのでしょうか? だれにも、愛されていなかったのでしょうか」

「ええ、そうよ。あなたは今までもこれからも、ひとりぼっち。でも、心配しないで。わたくしだけは、あなたの味方よ。

わたくしも、いつもひとりだから。だれにも自分の気持ちを話せず、だれにもわかってもらえない……そんな気持ちが、わたくしにもわかるの」

あわれむように、エリザはいいました。

ヴィクトルはだまったまま動きません。体がけだるくなって、力がすっぽりぬけてしまったような感じがします。自分をだきしめたままのエリザを、ふりはらうこともできませんでした。

「わたくしにもあったのよ。何者にも負けない強さが欲しいと思ったことが。そのためには、優しさやだれかを愛する心もいらないと思った。だれかのぬくもりも。そんなものはすべて捨てて、わたくしは力を手にいれた」

「……その力とは、どんなものなのですか? なぜ、女王陛下は強くなりたいと思ったのです?」

エリザはちいさく笑いました。

「それを知りたい? あなたが、わたくしのそばにいてくれるのなら教えてあげるわ」

エリザはヴィクトルから体をはなして、その顔を見つめました。

「あなたは、いずれイヴァンのあとを継いで、わたくしに仕える騎士になるはずだった。イヴァンは、その約束をなくしたいようだったけれど――わたくしなら、あなたのことをわかってあげられる。あなたの強さも、わたくしが皆に証明してあげるわ。だから、これからはわたくしのために生きてくれないかしら」

ヴィクトルは眉を寄せました。父親を殺したら、故国のことも捨てるつもりでいました。エリザに仕える約束など、守るつもりもなかったのです。

しかし、エリザの持つ力が何なのか気になりました。剣も持てず、ただ騎士に守られているだけのエリザの強さとは、いったいどんなものなのでしょう。

エリザはもう一度、ヴィクトルの耳元に顔を寄せました。

「ヴィクトル。あなたは、父親を殺すつもりでしょう。だれかに強さを証明するには、その人を殺してしまうのが一番だものね」

「……」

「今のあなたは、イヴァンよりも強いわ。だれかの命をうばうのに、優しい心は邪魔なもの。それを失ったあなたは、だれよりも強い。剣を交えたら、きっとイヴァンは負けるでしょう。けれど父親の命をうばったところで、あなたがこの先もひとりであることに変わりはないのよ。そのすばらしい強さを、たたえてくれる人もいない。それで、あなたは満足だというの?」

雪はさらに強さを増して、降り積もりました。エリザの黒い髪も、雪がからんで白くなっていました。

辺りは、しんと静まりかえっています。

だまったままのヴィクトルに、エリザは優しい声で語りかけました。

「せっかく手に入れた強さよ。その力を、わたくしのために使ってくださらないかしら。わたくしには、やりとげたいことがある……だれが死のうと構わない。でも、あなただけは傷つけたくないの。だからどうか、そばにいて」

ヴィクトルはエリザの瞳をじっと見つめました。

その瞳の奥で、激しい憎しみと恨みが燃えているのに、ヴィクトルは気がつきました。

(ああ――この方もまた、だれかを殺してしまいたい気持ちにとらわれているのだろう)

自分もエリザも、同じなのかもしれない――ヴィクトルはそう思いました。

やがてヴィクトルは膝をつき、エリザの手を取りました。

「……わかりました。たとえ世界中の人々があなたを憎もうとも、わたしだけはあなたのそばにいることをちかいましょう」

そのことばに、エリザの手が一瞬、止まりました。けれどすぐに、ヴィクトルの手をにぎりかえしました。

「……わたくしの瞳は、あなたと同じ。同じ心の持ち主。わたくしだけが、あなたをわかってあげられる。そしてわたくしのことをわかってくれるのも、あなただけなのでしょうね」

そうつぶやいて、エリザは微笑みました。氷のようにつめたい微笑みでした。

「それにしても、まさかマリアがお姫さまだったなんて! マリアもこういうお城に住んでいたの?」

そのころ、マリアたちはイヴァンの部屋へと向かっていました。イヴァンの部屋は、本来なら行ってはいけない城の上層部にありました。しかし、それを素直にきくようなマリアではなかったので――そういうわけで、兵士たちに見つからないようにこそこそと、石の階段をのぼってきたのです。

「そうよ。とってもお行儀のいい、おしとやかなお姫さまだったんだから」

マリアは得意げに胸を張りましたが、アランは疑わしげな目を向けました。

「お行儀のいいお姫さまが、こんなにおてんばなもんかよ。どうせ、いたずらばっかりしてたんだろ」

ぎくりと、マリアの肩があがりました。じつはアランのいうとおりです。城をぬけ出し、街へと出向くのは日常茶飯事のこと。ほかにも城の中を走り回ったり、壁にかざられた肖像画にいたずら書きをしたり――すぐに思い出したいたずらだけでも、星の数ほどありました。

「べつに、お姫さまがおてんばだっていいじゃない! あのね、たとえばこういう廊下にずらっと肖像画が並んでいたら、ひとつぐらいはお髭や眉毛を書き足したくなるものなの。毎日おんなじ絵をながめることほど、つまらないものはないわ」

マリアは自分の城の廊下を思いうかべました。やわらかなビロードの絨毯が敷かれた廊下には、歴代の王や女王の肖像画が何枚もかざられていました。マリアがまだちいさいころにえがかれた、家族そろった絵もありました。

「まあ、いいけどさ。それにしても王族とか、金持ちの家のやつらって、なんで絵をかざりたがるんだ?」

アランが腕を組みながらつぶやきました。ひとりで生きていたころ、しのびこんだ家や城には必ずといっていいほど絵がかざられていたので、そのたびにアランは不思議に思っていたのです。

「そんなの、いたずら書きするために決まってるじゃないの」

「そんなふうに思ってるのは、たぶん世界でマリアひとりだけだ」

「ねえねえ。でも、このお城の廊下には、なんにもかざられていないね」

スニェークの城の廊下には、ところどころに壁掛けのろうそくがあるだけ。絵も花もかざられていない光景は、すこしさびしいものでした。

「エリザさまは顔のやけどを気にされているから、肖像画はえがかれなかったのかもしれないわ」

「やけどがあるのは、あの女王さまだけだろ。その前の代の王さまや、女王さまの肖像画がないのはおかしいんじゃないのか?」

それもそうねえ、とマリアは首をひねりました。アランはにらむように、廊下の先を見つめました。

「王族のやつらが考えることなんて、おれにはわからない。でも、女王さまの部屋のそばに、見張りひとりいないのはおかしいってわかるぜ。砂漠の王宮だって、王子さまの部屋の前まで見張りがいただろ?」

「それは、エリザさまがさわがしいのが好きじゃないからって、イヴァンさんがいっていたじゃない」

「そんな理由で『はいそうですか』なんて、だれが納得するんだよ? この城の中で一番大切なものは、女王さまのはずなのに」

アランのことばに、今度はローナが首をひねりました。

「アラン、それってどういうこと?」

「あの女王さまは自分の姿以外にも、だれにも見られたくないようななにかを、かくしているんじゃないかってことだよ。だから見張りをそばに置きたくないんだ」

マリアは目を丸くしました。

「考えすぎじゃない? いったいどうしたのよ、アラン。そんないい方、まるでエリザさまのこと、あやしんでいるみたいだわ」

「……おれは、えらい立場にいる大人は信用しないんだ」

アランはむすっとして、そっぽを向いてしまいました。

イヴァンの部屋の扉を、マリアが勢いよくたたきました。

「イヴァンさん! お話があるの、きいてください!」

しかし、部屋からは何の返事もありません。

「こまったわ、いないのかしら」

「ねえ、鍵があいてるよ」

ローナがそっと扉をおすと、扉はいとも簡単に開きました。

中をのぞいてみると、だれの姿もありませんでした。

「まさか、ひとりでヴィクトルを探しに行っちゃったのかしら……」

こうしちゃいられないわ、と扉を閉めようとしたとき。ふと、一枚の絵がかざられているのが目に止まりました。マリアはもう一度扉を開けて、思わずイヴァンの部屋へと入りこんでいました。マリアを引き止めようと、ローナとアランもあわてて追いかけます。

その絵は、暖炉の上にかざられていました。赤毛の男の人の前に椅子があって、そこに黒髪の女の子が座っている絵でした。

「見て! この女の子……エリザさまだわ。今よりもずっと幼いけれど、顔にやけどの痕があるもの。まちがいないわ」

絵の中のエリザは、やわらかな笑みをこちらに向けています。

「でも、こっちの男の人はイヴァンさんじゃないよ。ううん、なんか、ヴィクトルみたい……」

たしかに、ヴィクトルにとてもよく似た青年でした。ヴィクトルがもうすこし歳をとったら、この絵の人物とそっくりになるかもしれません。

マリアたちはまじまじと絵をながめました。そして、信じられないものを見つけたのです。

「日付のサインを見て。この肖像画は……三百年も前にえがかれたものよ。いったいどういうこと?」

「おい。こっちにも何かある」

アランが壁にかざられた、ちいさな額縁を指差しました。中には日に焼け、ぼろぼろになった紙切れがはさまっています。

「昔の、だれかの日記の一部みたいだわ。スニェークに広まった大病、エリザヴェータ女王が作った薬により完治……。これも、三百年前に書かれたものよ」

「たしか、ヴィクトルがいってたよね。流行病が広まったときに、女王さまが治した話をお父さんからきいたって。ヴィクトルが生まれる前の話だっていってたけど……それって、三百年前のことだったの?」

「そんなの、おかしいじゃないか。あのエリザっていう女王さまは、三百年も前から生きてたっていうのか?」

三人はうなりました。ふつうの人間が、三百年以上も生きるだなんてありえない話です。

bマリアは肖像画を見あげました。

「でも、この絵の人物だって、まちがいなくエリザさまよ。

……もし、たとえば本当にエリザさまが三百年間ずっと生きていて、スニェークの女王さまだったとしたら。それなら、お城にだれの肖像画もかざられていないのも説明がつくわ。三百年ものあいだ、この国にはほかの王さまや女王さまなんていなかったのよ。みんなの前に姿をあらわさなかったのも、三百年も生きていることを知られなくなかったからだわ。やけどが理由じゃなかったのね」

「あの女王さまは……いったい、何者なんだ」

マリアは、日記の続きを読みあげました。

「大病を治した引きかえとして、ひとりの少女をスニェークの女王、エリザヴェータとして任命する。わたしたちエワルド家は、この秘密を受け継ぎながら永遠に女王を守り、そして仕えてゆくだろう。……これを書いたのは、ヴィクトルの祖先ね。女王さまに仕えるという約束を、最初にした人だわ。名前は……アレクセイ・エワルドですって」

「あの絵にえがかれた、男の人か?」

きっとそうだわ、とマリアはうなずきました。三百年前、絵の中の人物――アレクセイがエリザと約束を交わしてから、その約束は受け継がれ、イヴァンの代になったのです。そしてイヴァンからヴィクトルに受け継がれるときに、ヴィクトルはその秘密をきかされるはずだったのでしょう。

「ヴィクトルさんの家系の人たちは、ずっとひとりの女王さまを守り続けていたってことか……?」

すると、ローナがぽつりとつぶやきました。

「ローナ、知ってるよ。三百年以上も生きられて、どんな病気も治せる薬が作れる種族のことを。それは……あの女王さまの正体は……」

いいかけたそのとき、扉の外から不気味な音がひびきました。

♫ Ⅵ 女王の秘密

不気味な音に、マリアたちは肩をふるわせました。なにかが這いずるような、いやな音です。すこしずつ音が近づくたびに、音が体の奥底にひびく感じがします。

「な、なにかくるよう……」

ローナはマリアにしがみつきました。マリアは表情を引きしめ、背負っていた槍に手をかけました。

アランが音を立てることなく壁に寄りそって、耳をそば立てます。

音がさらにおおきくなりました。今、壁をはさんだすぐ横に、なにかがいます……。

音の正体は、とてもゆっくり移動しているようでした。背中に冷や汗が流れました。

「……行ったみたいだ」

ささやくように、アランがいいました。マリアとローナも壁に寄って、そしてそっと扉を開けました。

「うそ……!」

マリアが小声でさけびました。廊下の先の曲がり角に、巨大な黒い蛇の尾が見えたのです。

「あれは、魔物じゃないの! どうして、魔物がお城の中にいるのよ!」

魔物はすこしずつ、階段をのぼってゆくようでした。そのじりじりとせまるような動きを一目見れば、どんな人もおじけづいてしまうかもしれません。

マリアは、はっと顔をあげました。

「大変だわ。あのまま魔物が階段をのぼっていったら、エリザさまのいる部屋に行っちゃう! 早く魔物をたおさなくちゃ!」

かけ出そうとしたマリアを、アランが引き止めました。

「ちょっと待てよ! 下に行けば、兵士や騎士団の人たちがたくさんいるだろ。その人たちに助けてもらった方がいい」

「下に行ってるひまなんてないわよ! みんなに事情を説明しているあいだに、エリザさまが魔物にやられちゃったらどうするの? そうなるぐらいなら、あたしひとりで行くわ!」

こうしてまくしたてるマリアを、説得することはできないことをアランはわかっていました。アランはため息をついて、マリアの体をはなしました。

「わかったよ。おれたちだけで魔物を追いかけよう」

アランのとなりで、ローナもうなずきました。

もう一度扉から顔を出すと、もう曲がり角に蛇の尾は見えなくなっていました。

マリアは槍を構えたまま、魔物が這った後を追いかけました。階段をかけのぼり、城の最上階へとたどりつきました。魔物の姿はありません。

「ここにいないってことは……まさか、もうエリザさまの部屋に行ってしまったの?」

魔物の牙がエリザの体に食いこむ姿がうかんで、マリアの心臓はばくばくと鳴りました。あせる気持ちをおさえて、マリアはかけ出しました。エリザのいる部屋を、ノックもせず勢いよく開きます。

「ご無事ですか、エリザさま!」

そうさけんだマリアは、目の前に広がる光景に息をのみました。ローナとアランも、なにもいえず固まっています。

氷の玉座に向かって、蛇の魔物が頭をもたげています。魔物の頭を、玉座に座ったエリザが愛おしそうになでていました。

そして――玉座の横には、氷のようにつめたい目をしたヴィクトルがたたずんでいたのです。

呆然と立ちつくすマリアたちに、エリザはにっこりと笑いかけました。

「あら、どうしたの? そんなにあわてて」

しばらく、マリアはエリザにかえすことばが見つかりませんでした。ようやくふるえる声で、問いかけました。

「エリザさま……これはいったい、どういうことですか……? どうして、ヴィクトルといっしょにいるの? どうして、魔物なんかといっしょにいるの……?」

「この魔物は、わたくしの手下よ。この子ったら、すぐ勝手に部屋をぬけ出してしまうの。ほかにも竜の魔物や獅子の魔物もいたんだけれど、悲しいことにみんなやられてしまったわ。この子は、わたくしの最後のお気に入り」

そういいながらも、エリザにはまったく悲しむ素振りはありません。

「竜の魔物ですって!」

マリアの体から、力がぬけてゆくようでした。目の前のエリザの微笑みが、とてもおそろしいものに見えました。

「心配しないで、お城の下には行かせないようにしているから。だから皆は魔物のことを知らないし、安全よ。まあ、中には勝手にここまでのぼってきて、魔物の姿を見てしまう者もいるのだけれど。ねえ、ヴィクトル?」

「はい。かつてわたしが城の中で見た魔物が、まさか陛下の手下だったとは。わたしが、魔物をおそれるようになったきっかけ――しかし今となっては、どうでもいいことです」

ヴィクトルは表情なくこたえました。

「ふざけるな! 女王のくせに、魔物を手下にするなんて!」

アランは声をあらげて、エリザをにらみつけました。エリザは微笑みを絶やさぬまま、アランを見おろしました。しかし、その目は笑ってはいません。

「口のきき方には気をつけなさい、坊や。初めて会ったときから、あなたのその探るような目が、気に入らなかったわ」

「陛下。あの少年は、いやしい盗賊の仲間です。今も、この城のものをくすねているかもしれません。すぐにでも罰するべきかと」

ヴィクトルが、腰にさげた剣に手をかけました。アランは顔をこわばらせて、後ずさります。ヴィクトルの手を、エリザが止めました。

「おやめなさいな、ヴィクトル。まだ、この子たちを殺してはだめよ。きっとききたいことがたくさんあるでしょうから、しっかり教えてあげないといけないわ。あなたがあの子たちに剣をふるのは、そのあとでもおそくないでしょう?」

エリザのことばに、ヴィクトルは素直に引きさがりました。

「失礼いたしました、女王陛下」

「ちょっと、ヴィクトルってば! 目を覚ましてよ! エリザさまは魔物の仲間なのよ! エリザさまがまちがっているって、あなたにだってわかるでしょう!」

マリアはふるえながらも、必死にヴィクトルにうったえました。しかしヴィクトルは、つめたいまなざしをマリアに向けるだけ。

「口答えをするな。わたしは、陛下のおそばにいるとちかったのだ。陛下の行いが正しいことか、まちがっているか。そんなことは、どうでもいい」

「そんな……どうして……」

エリザは、鈴をふったような声で笑いました。

「ふふ。なにを話してもむだよ。ヴィクトルが信じているのは、わたくしのことだけだもの。あなたたちのような、なんの力もない子どもに、いったいなにができるというの? あなたたちはずっといっしょに旅をしてきたというのに、ヴィクトルのことを、なにひとつわかってあげられなかったじゃない」

なにもこたえられず、マリアはうつむきました。エリザのことばが胸につきささるようでした。

エリザは、静かな声でいいました。

「……優しさとか愛とか、そんなものは何の役にも立たない。憎しみや恨みだけが、強い力を持つの」

「そんなことないよ」

はっきりとした声がきこえました。りんとした、よく通った声でした。

声の主は、ローナでした。

「だれかを傷つける力より、だれかを助ける力や、だれかを愛する想いの方がずっと強いって、ローナは教えてもらったよ。妖精たちは、その教えを大切にしてきたんだ。忘れちゃったの?」

「なにをいっているの? 妖精のことなど、わたくしにはわからないわ」

ローナは、首を横にふりました。

「エリザさま。あなたは、妖精でしょう? 三百年前に病気を治す薬を作って、それからずっと、人間の女王のふりをしていた、ひとりの妖精の女の子」

ローナのことばをきいて、みんながおどろいたようにエリザを見つめました。

エリザは目を細めて、ローナを見おろします。

「わたくしの正体に気づいたのね。そうよ……わたくしはあなたと同じ、妖精だわ」

エリザが、その長い髪をかきあげました。髪にかくれていたのは、人間のものとはちがう、とがった耳でした。

「最初に会ったとき、たしかに妖精のにおいがしたんだ。髪の色と瞳の色がちがうから気づかなかったけれど……やっぱり、エリザさまが妖精だったんだね」

「妖精だとばれないように、髪と瞳の色は薬で変えたのよ。耳は髪をのばして、かくしていたわ」

「どうして、妖精のあなたが魔物といっしょにいるの?」

エリザはちいさく笑いました。

「魔物を従えられることが、わたくしの持つ強さだからよ。……あなたも妖精なら、わかっているでしょう。三百年前に、妖精たちが人間にされたことを」

ローナはうなずきました。

「あのとき、わたくしはあなたぐらいのちいさな妖精だった。人間に攻撃されて、たくさんの仲間が目の前で死んでいったわ。森も焼かれた。顔のやけどはね、森からにげたときにできたものなの。でも、治さなかった。やけどだけ治したって、傷ついた心は治らないんだって、むなしくなったから」

「……」

ローナはなにもいわぬまま、エリザを見あげました。

エリザは昔を思い出すように、遠くを見つめました。

「人間たちから、必死ににげたわ。どこまでも、とにかく生きるために。ひとりで海をこえ、山をこえ、そしてこの北の大地にたどりついた。それから長いこと、雪山の洞穴にかくれて過ごしていたわ。そのときに考えたの。どうして、わたくしたちが殺されなければならなかったのかって。わたくしたちは人間を助けたし、信じていたし、愛していたわ。一度だって、人間を傷つけたことなどなかったのに。

結局、人間は自分とちがうものをおそれ、平気でその命をとろうとするのよ。人間と妖精が、心からわかり合える日なんてやってこない。そう考えたら、今まで人間と過ごしていた日々が一気に色あせていったわ。優しさや、ひとを愛する気持ちなんて、もういらないと思った。もうこれ以上、傷つきたくないと思った。そのときに、見つけたのよ。心を凍らせてしまう氷の結晶を」

「そんな……。じゃあ、まさかエリザさまも……」

そうつぶやいたマリアは、エリザの紫色の瞳の中に、氷の結晶が入りこんでいるのを見ました。

「わたくしは、自ら望んで心を凍らせたの。凍った心は、なにも感じない。優しさや愛を失った心はこわれない。

わたくしは、強さが欲しいと願いながら楽器をふいた。凍った心なら、どんな強い魔法だって使うことができた。それからよ――世界に、魔物があふれるようになったのは」

みんなは、息をのみました。

マリアはふるえる手で槍をにぎり直して、エリザに問いかけました。

「エリザさまの魔法が、この世界に魔物を生み出していたの……?」

「すこしちがうわ。わたくしの魔法は、あくまでも恨みや憎しみから魔物が生まれるという原理を作っただけ。今この世界にはびこる魔物たちは、みんなあなたたち人間の感情から生まれたものよ」

「そんな魔法は、きいたことがないよ! 妖精が使える魔法は、自然の力を借りたもののはずなのに。どうして、そんな魔法が使えたの?」

エリザは目を細めたまま、ローナを見おろしました。

「そうね……生きる者たちが、憎しみや恨みといった感情をいだくのも、また自然の摂理だからじゃないかしら。喜びや幸せ、憎しみや悲しみ、怒り……ひとが抱く感情も、命があるからこそ生まれるもの。わたくしはその力を借りて、魔物を生み出す魔法を使ったというところかしらね」

エリザは、魔物の頭をなでました。魔物のふたつの赤い目が、慕うようにエリザを見ています。

エリザは、マリアに目を向けました。

「魔物はすべての生き物からおそれられる、絶対的な悪の存在。恨みや憎しみから生まれ、愛を知らぬまま生きる者を殺す。わたくしは、そんな魔物が好き。魔物を従えるこの力で、人間を殺してやろうと思ったわ。……そう、あなたの故郷のような、幸せに満ちあふれている人たちこそ、殺してやりたくなるの。妖精を殺したことを忘れ、笑顔で生きている人間のことを!」

マリアは、全身がかっと熱くなるのを感じました。

「やっぱり……あなただったのね。あたしの故郷を焼きはらったのは! 魔物のせいで、なにも悪くない人たちがたくさん傷ついているのよ! 人間をほろぼそうとしているのなら、あたしはあなたを許さない!」

マリアはさけび、槍の先をエリザに向けました。魔物がおこったようにマリアに牙をむきましたが、マリアは引きさがりませんでした。

エリザは、つめたくいいました。おそろしい目をしていました。

「わたくしだって人間を許さないわ。人間がいなければ、妖精が死ぬこともなかったのよ。それに、いったでしょう? 魔物を生み出しているのは、あなたたちの憎しみや恨み。魔物を生み出したくないのなら、だれも憎まず、恨まなければいいだけのこと。けれどいつもいがみ合ってばかりの人間に、それができるというのかしら?」

「それは……!」

いいよどんでしまったマリアをかばうように、ローナはマリアの前に立ちふさがりました。

「エリザさま、やめて! あなたが人間を恨むのは、心が凍っているせいだよ。そうだよね? だって、それならどうして、スニェークの流行病を治したの? 病を治したのは、エリザさまが、まだ人間のことを助けたいって思っていたからじゃないの?」

ローナは、必死で問いかけました。エリザを悪い妖精だと、思いたくありませんでした。

エリザはつめたい声のまま、こたえました。

「流行病は、女王になるための条件として治しただけよ。……三百年前、この国の女王だった本物のエリザヴェータが、病で死んだの。女王だけでなく、たくさんの人が病で死んでいったわ。そして当時の騎士団長が、妖精に病を治してもらおうと、山までわたくしを探しにきたの。人間は勝手だわ。妖精を殺しておいて、妖精に助けを乞うのだもの。当然、治す気なんてなかったわ。あの騎士団長のことも、魔物で殺してしまいたいと思ったぐらいよ」

「でも、そうしなかったんだね。それはなぜ?」

エリザは、しばしだまりこみました。

「……あの男がわたくしに、『きみを死んだ女王の代わりにする。だから病を治してほしい』といったのよ。自分は騎士だから、女王になったわたくしを、わたくしが死ぬまで守り続けると。わたくしが妖精であることも、魔物を従える力を持つことも、皆には秘密にすると約束を交わしたの。なぜそんな提案をしたのかはきかなかった。どうせ国同士で戦が起きたときに、わたくしの力を利用するためだとわかっていたもの。

わたくしは、死んだエリザになり代わった。女王になれば、人間に復讐するのもたやすくなると思ったから。それこそ、戦が起きたときに魔物を従えて、すべてをほろぼすつもりだった。本当は、だいきらいな人間のふりをするなんて、反吐が出そうだったけれど」

そこまで話して、エリザは深く息をはきました。

「でも――あの男が、わたくしを守るという約束を守り続けるかぎりは、わたくしも女王であり続けようと思った。人間の国の女王として、この国のことだけは魔物から守ることにしたのよ。そうして三百年のあいだ、約束は守られ続けたわ。かれが死んでも、その子どもがわたくしとの約束を継いだ。それが続いて――そして、イヴァンの代になったの」

話し終えたエリザの瞳は、憎しみに満ちていました。エリザが人間を憎むのは当然だと、マリアは思いました。謝ったって許されないぐらいのことを、人間はやってきたのです。

けれどそれは、エリザも同じこと。マリアは家族の顔を思いうかべました。家族や故郷の人たちが死ぬ理由だって、あるはずがありません。

「……あなたにどんな過去があろうとも。あたしは、あなたのしたことを許さない。魔物は人々の憎しみから生まれたものかもしれない。でも、あなたはその魔物に命じて、あたしの故郷をうばった。もう、そんなことはさせないわ」

マリアは強く、エリザにいい放ちました。ローナとアランも、うなずきます。

エリザは美しい微笑みをうかべました。

「あなたたちに、わたくしを止められるのかしら? 外を見てみるといいわ」

エリザにうながされて、マリアたちは窓から街を見おろしました。街中に、黒いものがうごめいています。何人もの騎士や兵士たちが、剣をふるい、民を守るようにして戦っていました。

「そんな! あれは、魔物……!」

マリアが窓に手をつき、悲痛な声でさけびました。街でうごめいているものは、無数の数ほどの魔物だったのです。

それだけではありません。いつのまにか空からは、闇のように黒い雪が降っていました。

「黒い雪は、強い魔力を秘めているといわれているの。雪を浴びて強くなった魔物を相手に、いったいどれほどの騎士たちが生き残れるかしらね?」

街に広がる絶望に、マリアは思わず座りこみました。その体を、ローナが支えました。

「やめて! 魔法は、ひとを傷つけるためにあるんじゃないよ!」

声を張りあげたローナを、エリザはいまいましそうににらみました。

「気に食わないのよ。妖精でありながら、人間と仲良くしているあなたのことが。あなたが書いた人魚宛の手紙を見つけたときは、素直にうれしかったわ。自分以外の妖精が、まだ生きているんだって。同じ妖精なら、きっとこの憎しみもわかり合えるって思ったの。だからあの竜の魔物に、あなたを探させまでしたのよ。でも、あなたみたいな平和ぼけしたどんくさい子なんて、いても邪魔なだけだわ。子どもたちまとめて、殺してしまいなさい!」

エリザが魔物に命じると、魔物は細長い舌を出して、ローナにおそいかかろうとしました。

そのときでした。

「女王陛下! いったい、なにが起こっているのですか!」

イヴァンが声をあげて、かけこんできました。肩にはたくさんの雪が積もっています。

「あら、イヴァン。今までどこに行っていたの? もしかして、大切な息子を探しに雪山にでも行っていたのかしら」

イヴァンはエリザのとなりに立つヴィクトルを見て、青ざめました。

「ヴィクトル! なぜ、ここに……!」

「父上に強くなったことを証明するために、この国へともどってきたのです」

ヴィクトルは氷のような目でイヴァンを見つめ、淡々とこたえました。

「今は、それどころではない! 街中に魔物があふれかえっている。強くなったことを証明したいのなら、今すぐ騎士団に加勢して魔物をたおせ!」

イヴァンがヴィクトルに怒鳴りましたが、ヴィクトルはその目でイヴァンをにらむだけ。

「むだよ、イヴァン。ヴィクトルはわたくしのいうことしかきかないもの。心が凍った者のことは、同じ凍った者にしかわからないのよ」

イヴァンはしぼりだすような声で、エリザにうったえました。

「女王陛下……お願いです。もうこれ以上、エワルド家の者たちをしばるのはおやめください。なぜ、魔物がスニェークの民をおそうのです! あなたが女王であるかぎり、この国のことは魔物から守るという約束だったはず。だからこそわたしたちは、あなたの魔物を従える力をだれにも話さず、目をつむってきたというのに!」

エリザはその美しい微笑みを絶やさぬまま、こたえました。

「そうね。たしかにわたくしは女王として、スニェークの人々のことは魔物から守ってきたわ。エワルド家との約束が続くかぎりは、そうするつもりだった。けれどその約束をなくすことを望んだのは、あなたの方でしょう? あなたたちがわたくしに仕えるつもりがないのなら、わたくしが女王を続ける理由だって、もうないと思わない?」

「そんな……」

「それにね……本当は、ずっとこのときを待っていたの。スニェークはわたくしが守り続けた、幸せな国。人間たちのおだやかな笑顔が満ちあふれた国。その国を、わたくし自らがこわせるその日を、ずっと待っていたのよ!」

イヴァンは剣をぬき、その剣先をエリザへと向けました。

「……わたしたちがまちがっていた。やはり、あなたを女王にするべきではなかった。あなたが魔物に命じてほかの国をおそったことを、もっと早く知るべきだった。……この国の騎士団長として、あなたを討ってでもその野望を止めてみせる。もうこれ以上、大切な人が魔物にやられぬように」

エリザの顔から、笑みがすっと消えました。イヴァンをにらむその瞳は、激しい憎しみと怒りでゆらめいています。

「わたくしに、剣を向けたわね。……あなたの相手はわたくしではなくてよ。ねえ、ヴィクトル」

ヴィクトルはすばやく剣をぬきました。

「父上。わたしは、あなたに見捨てられてから旅を続け、どんな者にも負けぬ力を手に入れました。今ここで、それをあなたに証明してみせる」

「ヴィクトル! わたしがおまえを国から追い出したのは、見捨てたわけではない……!」

ヴィクトルはきく耳も持たず、剣をふりあげ、イヴァンに斬りかかりました。イヴァンがその剣を受け止めます。おたがいの剣がぶつかり、軋みました。

「イヴァンさん! ヴィクトル、やめて! お父さまを殺してはだめよ!」

マリアが槍を構えて、かけ寄ろうとしました。

「邪魔をしないで。あなたたちは、この子に噛み殺される運命なのよ!」

エリザが、大蛇の魔物を放ちました。魔物は牙をむき、マリアたちにおそいかかりました。

「あぶない!」

間一髪、アランがマリアとローナをつき飛ばしました。その反動で、三人は部屋を転がります。起きあがろうとしたときには、三人とも魔物の尾にふき飛ばされて、部屋の外へと転がり出ていました。魔物は巨大な口を開けて、追いかけてきます。

「こっちにくるわ!」

マリアたちは階段をかけおり、ひとまず廊下の柱にかくれました。ぞわりと、魔物が這う音がきこえます。マリアたちを探しているのです。

「もう! あんな魔物の相手をしている場合じゃないのに!」

「早くあの魔物をどうにかしないと、イヴァンさんが……!」

マリアの背中に汗が流れました。負けるつもりは、もちろんありません。けれどあの蛇の魔物はあまりにおおきくて、たおすにはいったいどれほどの時間がかかるでしょう。

もしそのあいだに、ヴィクトルがイヴァンを殺してしまったら――。

すると、アランが静かな声でいいました。

「おれがひとりで、あの魔物を引きつける。そのあいだに、ふたりはヴィクトルさんと女王さまを止めるんだ」

マリアとローナは急いで首をふりました。

「だめよ! あんなにおおきな魔物、ひとりじゃ危険すぎるわ!」

「でも、こうしているあいだにヴィクトルさんがお父さんを殺してしまったら? 街にいる魔物が人々を殺してしまったら? そんなことは絶対させちゃいけない」

「でも……!」

いいかけたマリアの両肩を、アランは力強くつかみました。

「ヴィクトルさんを助けたい気持ちは、みんな同じだ。でも、前にヴィクトルさんが洞窟の橋から落ちそうになったとき。雪山で、ヴィクトルさんの様子がおかしくなったときも。いつだって、真っ先にかけ寄ったのはマリアだった。自分が危ない目にあったとしても、マリアはヴィクトルさんの手を取った。マリアなら、絶対にヴィクトルさんを助けられる」

「アラン……」

そうして、アランはローナを見つめました。

「女王さまのことだって――わかってあげられるのはローナだけだ。妖精が感じた悲しみや痛みが分かるのは、同じ妖精のローナだけなんだ。あんな恨みや憎しみに任せて、魔物を使ってだれかを殺すだなんて、まちがってるんだよ。ローナが、女王さまの凍った心を溶かすんだ」

それだけいうと、アランはひとり、魔物の前に飛び出したのです。

「おい! おまえの相手は、おれだ」

魔物は赤い目を光らせて、アランをとらえました。ガラスをこするようなするどい声をあげて、魔物はアランを追いかけました。

アランは廊下を走りぬけます。魔物はマリアたちには気づかず、通りすぎてゆきました。そして静かな廊下には、マリアとローナだけが残されました。

「アラン……気をつけて」

マリアとローナはうなずき合いました。

「急ぎましょう。あたしたちで、みんなを助けるのよ!」

♫ Ⅶ アランの戦いは

魔物は体をくねらせて、どこまでもアランを追いかけました。アランをおしつぶそうとふりおろされた尻尾を、すんでのところでよけます。すぐ後ろで尻尾が床にめりこみ、破片が飛び散りました。その迫力に、額から汗が流れます。

(一度でもよけられなかったら、一瞬であの世行きだ)

アランは表情を引きしめ、持ち前の足の速さで城の階段をかけおりてゆきました。騎士や兵士たちは街に出ており、だれの姿もありません。

背後で、壁や柱がくずれる音がきこえました。

(にげるだけじゃだめだ。なにか、あいつをたおす方法を考えないと……!)

アランは走りながら、かつて砂漠の都で、ナジュムが魔物をたおしたときのことを思い出しました。あのとき、ランプの魔神が姿を変えたのも蛇の魔物でした。ナジュムはその蛇の背をかけのぼって、頭に短剣をつきさそうとしていたのです。

(おれは、魔物の背をかけのぼるなんてできない。でも、どうにかして魔物の頭にナイフをさすんだ。きっと頭が、あいつの弱点だ)

息を切らせながら、アランは目の前の扉を開きました。その先には、大広間が続いています。アランは、天井を見あげました。

魔物が、大広間までやってきました。ぞわりとおそろしい音を立て、赤い目がアランを探しています。しかし、大広間にはだれもいません。魔物はゆっくりと体を動かして、大広間の真ん中まで這いずりました。

(今だ!)

そのとき、天井からアランが魔物の頭めがけて飛び降りました。魔物がやってくる直前、アランは柱を登って、天井のシャンデリアにつかまっていたのです。

アランはすばやくナイフをぬいて、魔物の頭につき立てました。魔物が声をあげて、狂ったように暴れ回ります。

「うわっ!」

魔物が頭をふった反動で、アランは床にたたきつけられました。咳こみながら、アランは立ちあがります。自分の手には、たしかに魔物をさした感触がありました。

しかし魔物は、まだ目の前でうごめいていました。そのしぶとさに、アランは舌を打ちました。

そのとき、自分を見おろす魔物と目が合いました。その瞬間、その目から放たれる赤い光に、めまいがしました。すると魔物は姿を変え、むちを持った男の姿に変わったのです。

「おまえは……!」

はっとして、アランは辺りを見回します。気がつけば、周りの景色は城の大広間ではなく、暗い牢の中に変わっていました。見覚えがある景色でした。ここは人売りに売られていたときにいた、牢の中です。そして男の持つむちは、奴隷をたたくためにあるものでした。

体がふるえます。

(お、落ちつけ! これは、魔物が見せている幻だ! おれは、もう奴隷じゃない。どこにでも行ける、自由の身だ。おそれることなんて、なにもないはずだ!)

男はむちをふりあげ、アランにたたきつけました。むちの先が、アランの頬に当たりました。皮膚がやぶけて、血がふき出します。痛みで、体がよろけました。

男は手を休めることなく、何度もむちをふるいました。そのたびに、新しい傷ができました。口の中が切れて、血の味が広がります。

アランは、男の顔を見あげました。昔の自分だったら、きっとこのまま、なにもできずにいたでしょう。こうしてむちでたたかれる日々を、ただあきらめて受け入れているだけだったでしょう。痛みと恐怖に負けていたでしょう。

血の混じったつばをはき出し、アランは口元をぬぐいました。

「……おれは、もうおまえなんかこわくない。むちの痛みにだって、牢の中の暗闇にだって、負けるもんか」

アランはナイフをにぎり直し、男に向かって走り出しました。おそいかかるむちをよけ、地面をけって跳躍します。

そして男にナイフをふりあげ、真っ二つに切りさいたのです。

額から流れる血と汗をぬぐって、アランはふり向きました。魔物の姿が見えません。ついに、たおしたのでしょうか?

しかし、景色はまだ牢の中のまま。幻が解けていないのです。

アランはするどい目で、周りを見回しました。油断したらだめだと、自分自身にいいきかせました。

(ま、まさか。あれは――!)

そんなアランの前に、いつのまにかひとりの女の子が立っていました。その姿に、アランの心臓がはねました。

きれいな青い髪をゆらして、花のような笑顔を向けてくれる女の子。

「ロレーヌ……! どうして、ここに」

それはアランが心の底から大切に思っていて、そうして二度と会うことのできないはずのロレーヌの姿でした。

アランは思わず、ロレーヌにかけ寄っていました。もう一度ロレーヌに会えたことに、心臓はますます高鳴りました。

けれどふり向いたその顔を見て、一気に全身の血が凍りついた気がしました。ロレーヌの瞳は、血のように赤く染まっていたのです。

「お、おまえは……ロレーヌじゃない。おまえは、魔物……!」

「あなたのせいよ。あなたが海になんて落ちたから、わたしが死ぬはめになった。あなたがいなければ、今ごろローナといっしょに、妖精たちのところに帰れたはずなのに」

ロレーヌに化けた魔物は、おぞましい声でアランにいいました。アランは青ざめて、後ずさりました。頭では魔物であるとわかっているはずなのに、目の前の女の子が、どうしても本物のロレーヌに思えてしまうのです。

「ねえ。妖精が死ぬ意味はあったの? どうしてわたしたちが殺されていったことを、人間は覚えていないの? アランはどうして、わたしが死んだのに平気な顔をして生きているの?」

ロレーヌのその憎しみに満ちた瞳の光を見ただけで、アランは死んでしまいそうでした。アランはふるえる声で、ロレーヌにいいました。

「ち、ちがうよ。おれ、平気なんかじゃなかった。おれは、きみがいなくなってからもずっと……」

「うそばっかり。みんなと楽しそうにしていたわ。わたしのことなんて忘れていたんでしょう? 人間なんてきらい。アランなんてだいきらいよ。わたしじゃなくて、あなたが死ねばよかったんだわ!」

ロレーヌがいい放ったそのとき、アランの背中をだれかが切りさきました。真っ赤な血が辺りに飛び散って、アランはたおれこみました。

かすんでゆく瞳に、大男の姿が映りました。

「……おまえがあのとき、洞窟を開く呪文をばらさなければ、こんなことにはならなかった」

「シ、シハーブさん……どうして……」

それはアランを牢から連れ出し、盗賊団の仲間に入れてくれたシハーブの姿でした。けれどシハーブもまた、血のように赤い目をしていました。

「洞窟の呪文をだれにもばらさないことが、おれとの約束だった。なのに、おまえはそれを破った。そのせいで、おれは死んだ」

アランの背中を、シハーブがふみつけました。息ができません。切られた傷口がえぐられて、さけびたいほどの痛みがアランをおそいました。

「おまえは、おれとロレーヌを殺した。一生、償うことのできない罪だ。おまえが人の輪に囲まれ、心から笑うことなど許されない」

ロレーヌは、まるで汚れたものを見るような目をして、アランを見おろしていました。

アランは起きあがることができませんでした。自分を踏みつけるシハーブの足を、ふりはらう力もありませんでした。このふたりになら殺されてもいいと、アランは思ってしまったのです。

シハーブはアランのナイフを取りあげて、背中につきさそうとしました。

「おれたちを殺したおまえは、死んだところで天国には行けない。ひとりで永遠に、闇をさまようことだ」

アランは目をつむりました。

(ロレーヌ……シハーブさん……ごめんなさい。こんなおれを、許してください。だれか……だれか、助けてくれ……)

アランのポケットが強くかがやいたのは、そのときでした。その光をきらうように、シハーブとロレーヌが後ずさります。

「これは……シハーブさんが残してくれた手紙。おれの、宝物……」

アランはポケットから、手紙を取り出しました。シハーブがたった一通だけ書いた、アランに宛てた手紙が、優しい光でかがやきアランを照らしていました。

その光は人の姿になり、そしてアランを守るように立ちふさがりました。

「魔物のくせにおれの姿になるたあ、いい度胸してやがる」

その人は低い声でいいました。アランはその顔を見あげて、目を見開きました。

アランの前に立っていたのは、まぎれなく本物のシハーブだったのです。

シハーブに化けた魔物が、おそいかかりました。シハーブは腰の剣をぬき、風のような速さで魔物を切りつけました。魔物は黒い塵となり、とられたアランのナイフがくるくると宙を舞います。それをシハーブが手に取り、アランに手わたしました。

「あっちの魔物は、おまえがたおせ。おまえならできるだろ」

シハーブが、剣先をロレーヌに化けた魔物に向けました。

「で、でも、おれ……」

魔物が牙をむき、アランにおそいかかろうとしました。

「リュラー・ハープ・アマービレ! 地中を流れる水たちよ、アランを守って!」

優しい声と、ハープの音色がきこえました。

すると床を割って、勢いよく水がふき出したのです。水はアランを守るように、魔物の前に立ちふさがりました。

アランのとなりに、ハープを手にしたロレーヌが立っていました。翡翠のような、美しい瞳を持った本物のロレーヌでした。

「わたしの姿でアランを傷つけるなんて、絶対に許さない! この、にせものー!」

ロレーヌは眉をあげ、魔物にさけびました。けれどそのかわいらしい声では、まるで迫力がありません。

アランは立ちあがり、そして魔物に向かってナイフをふりあげました。

「おまえは、ロレーヌじゃない。ただの魔物だ!」

ナイフに切りさかれた魔物は、今度こそ本当に黒い塵となって消えてゆきました。幻は解け、辺りは城の大広間へともどったのです。

アランは、ロレーヌとシハーブを見つめました。アランにとってなによりも大切なふたりが、今、目の前にいるのでした。

心が、泣きたい気持ちであふれそうでした。

「ど、どうして……。ふたりとも、もう、この世界にはいないはずなのに」

「……強い想いは、ときにこんな奇跡を起こすこともある、らしい」

シハーブは、アランの手の中にある手紙を指しました。

「……人の想いがこめられた物は、持ち主のことを守るってききました。でもまさか、本人が助けにきてくれるなんて」

「手紙にこめられた、シハーブさんのアランへの想いが奇跡を起こしたんだわ。そうでしょう? シハーブさん」

ロレーヌが、微笑みながらシハーブを見あげました。シハーブはそっぽを向いて、おおきく咳ばらいをしました。その耳が赤く染まっています。

「わたしたち、アランの心のさけびをきいたの。どうしても、あなたを助けたかった。あなたが、たったひとりで戦っていたから。みんなのために、たったひとりで立ち向かっていたから。強く強く願ったら、ほんのすこしのあいだだけ、ここにくることができたの。あなたを助けられて、本当によかった」

ロレーヌは、さびしげな笑顔をうかべました。

「でも――そろそろお別れだわ。わたしたちは体を持たない、魂だけの存在だから――長くここにいることはできないの」

ロレーヌとシハーブの体は、すこしずつすけてゆくのでした。

「そ、そんな。まってくれ! ローナだって、ロレーヌに会いたいに決まってる。盗賊団の人たちだって、シハーブさんに会いたいに決まってます! だから……」

アランの目から、涙が落ちました。

「だから……行かないで」

シハーブは、そっとアランの頭に手をのせました。

「なあ、アラン。おれもロレーヌも、おまえのせいで死んだなんてこれっぽっちも思っちゃいねえ。おまえが許しを乞うことは、なにもない。だから、今ともに生きているやつらと、心から笑えばいい。それがちゃんとできるまで、おれと会いたいなんて思うな。わかったか」

アランはうつむき、やがてちいさくうなずきました。ロレーヌが、流れた涙をぬぐってくれました。

「助けてくれて、ありがとう……」

アランは、そういってふたりに笑顔を向けました。シハーブはどこか満足そうな顔をして、うなずきました。

ふたりの姿が消える寸前、ふと、アランがロレーヌにたずねました。

「シハーブさんが助けにきてくれたのは、この手紙の力があったからだろ。でも、ロレーヌはどうして、ここにこられたんだ? きみの物は、おれ、なにも持っていなかったのに」

「え? そ、それは――」

ロレーヌはぽっと頬を赤く染めて、もじもじと指先同士をつつきました。

「……愛の力だわ」

はずかしそうにつぶやいて、そうしてアランにはにかんで、消えてゆきました。

♫ Ⅷ 心を溶かすには

同じころ、女王の部屋ではヴィクトルが、イヴァンに剣を向けていました。イヴァンがヴィクトルの剣を受け止め、はじきます。はなれては打ち合い、そしてまたはなれては打ち合います。

「目を覚ませ、ヴィクトル! おまえが本当にやりたいことは、こんなことではないだろう!」

肩で息をしながら、イヴァンがさけびました。ヴィクトルは相変わらず、氷のような目つきをイヴァンに向けています。

「父上。わたしはあなたに国を追い出されてから、強くなることだけを考えて旅をしてきました。どうすれば魔物をたおせるのか、どうすれば父上が認めてくれるような騎士になれるのか……ずっと、考えていました。

そしてようやく、わかりました。優しさは捨て、命をうばうことをおそれぬ気持ちこそが、強くなるために大切だと」

ヴィクトルは力強く剣をふりあげました。その剣をイヴァンが受け止めます。その力の強さは、イヴァンの足が後ずさるほどでした。

(なんという強さだ。このままでは、きっと……)

イヴァンの額から、汗が流れました。

「たとえあなたが父親であろうと、関係ない。あなたを殺してやる」

「やめろ! わたしは、おまえを斬りたくはない。今すぐにこの剣をおろせ!」

ヴィクトルは顔をゆがめ、剣を持つ手にさらに力をこめました。今にも、剣が折れてしまいそうです。

「それが、騎士団長であるあなたのことばなのですか? 今や、わたしと父上は敵同士です。騎士はときとして敵の命をうばわねばならぬと、そうおっしゃっていたのは父上ではありませんか!」

「騎士としては、そうかもしれぬ……だがわたしはおまえの父親として、おまえを死なせたくはない!」

イヴァンは、すべての力を剣にこめました。受けていた剣をおしのけ、そして剣をふり、ヴィクトルの剣の根本を打ったのです。

ヴィクトルは剣を落とし、手首をおさえました。

イヴァンは、剣先をヴィクトルの喉元につきつけました。

「これ以上抵抗するというのなら、わたしはこの国の騎士として、民を守るためにおまえを斬らねばならない。……それだけは、させないでくれ」

ヴィクトルはイヴァンをにらみました。一度だって見たことのない、怒りや憎しみに満ちた息子の表情に、イヴァンの胸はしめつけられるようでした。

「情けをかけるおつもりですか? 敵ならば、わたしを殺せばいいでしょう!」

「……ヴィクトル。わたしたちは騎士である以上、この剣で命をうばう覚悟をせねばならない。だがそれは、だれのことも殺していいというわけではない。人を殺すために騎士はいるのではない。剣をふるのはいつだって、だれかを守るためだ……。だれかを斬ることが本当の強さではないことを、以前のおまえなら……ちゃんとわかっていたはずだろう」

イヴァンは剣をおろし、ヴィクトルをまっすぐに見つめました。

「すまなかった。エワルド家の約束を守ることだけを考えるあまり、わたしは本当のおまえを見ていなかったんだ。おまえの本当の気持ちに気づいていたのに、目をそらしていた」

ヴィクトルはだまったまま、イヴァンを見ています。

「おまえが弱いから国を追い出したのではない。ただおまえ自身に、好きな道を歩んでほしかっただけなんだ。そんなことすら、伝えられなかった……こんな父親を、どうか許してくれ」

イヴァンは剣を置き、膝をついてヴィクトルに頭をさげました。

「父……さん……」

一瞬、ヴィクトルの目がゆらぎました。イヴァンがヴィクトルを見あげます。ヴィクトルの瞳の中に、憎しみ以外の色が映ったような気がしました。苦しそうに、額に手をあてています。

「まさか……心が、溶けかかっているのか!」

イヴァンははっとして、ヴィクトルの肩をつかもうとしました。

「させないわ」

それを見ていたエリザが、まるで黒蛇のような形をした、おおきな笛を構えました。エリザの持つ、妖精の楽器です。

「セルパン・ドレンテ! 氷たちよ、イヴァンの動きをふうじるのよ!」

呪文を唱えて、エリザは楽器をふきました。地の底からきこえてくるような、低くておそろしい音色が、イヴァンの耳にまとわりつきました。

すると、とたんにイヴァンの足元が凍りついてしまったのです。

「しまった! な、なんだこの氷は……!」

イヴァンが足を動かそうとしますが、頑丈な氷はびくともしません。

「ヴィクトル。そんな父親など、殺してしまいなさい!」

エリザのことばに反応するように、ヴィクトルの顔から表情が消えました。ヴィクトルは剣を拾いあげ、ふりかざします。

よけられぬと、イヴァンが死を覚悟したときでした。

「やめて。ヴィクトル、お父さまを殺してはだめ。絶対に」

マリアがイヴァンをかばって立ちふさがり、ヴィクトルにいいました。マリアの槍が、ヴィクトルの剣を受け止めたのです。

マリアは力強い瞳で、ヴィクトルを見あげました。ヴィクトルはマリアをひとにらみして、もう一度マリアに剣を構えました。

「あなたたち、もどってきたの? あの少年はいないのね。今ごろ、魔物のえさにでもなっているのかしら?」

エリザが、おもしろそうに笑いました。

「アランは、魔物になんか負けないよ」

ローナがエリザを見あげて、はっきりといいました。エリザは、微笑みをうかべたまま。

「まあ、いいわ。あなたたちがきたところで、なにも変わることはないもの」

エリザが再び、楽器を構えます。

「セルパン・ドレンテ! 雪たちよ、すべての者を凍りつくすほどの吹雪を起こせ!」

呪文を唱えてエリザが楽器をふくと、女王の部屋にすさまじい吹雪が巻き起こりました。その吹雪の強さに、みんなは思わず顔をおおいます。

「イヴァンさん、だいじょうぶ?」

吹雪の中で、マリアが心配そうにイヴァンにたずねました。

「ああ。助けてくれてありがとう。だが、なんて強力な氷なんだ。動けるようになるまで、時間がかかりそうだ……」

「ヴィクトルは、あたしが止める。絶対に、元にもどしてみせるわ」

マリアは槍を構え、ヴィクトルの元へと歩き出しました。ふたりは吹雪の中、向かい合うようにして立ちました。

「雪山に置き去りにしたというのに、まさか生きていたとは。しぶといやつだ」

「あたしたちの日ごろの行いがいいから、助かったのよ」

マリアは胸を張って、そうこたえました。

「ならば、今度こそこの剣のさびにしてくれる」

ヴィクトルは剣先をマリアに向けました。マリアも槍をにぎりしめます。

「出会ったときから、おまえのその強さが、わたしは憎かった。子どものくせに魔物に立ち向かい、騎士であるわたしよりも強さを持っていたおまえが、ずっといまいましかった」

ヴィクトルのことばは、氷の刃のようにマリアの心につきささりました。それでもマリアは、一歩も引きさがりませんでした。

「強さに、子どもも大人も関係ないわ。あたしは魔物から、大切な人を守りたい。ただそのために、槍を持つの。だれかに見せつけたいとか、だれかより上でありたいとか、そんな気持ちで強くなろうとしていたわけじゃないわ。それはあなたも同じはずよ、ヴィクトル!」

「うるさい。おまえに、わたしの何がわかる!」

ヴィクトルがマリアに剣をふるいました。マリアはそれをよけ、槍をつき出します。ヴィクトルの剣が槍先をはじき、火花が散りました。

(どうにか、ヴィクトルの隙をついて……たおれたところを、説得するしかないわ!)

マリアは奥歯をかみしめました。

吹雪の中、ふたりの打ち合いが始まったのです。

ローナは、玉座に座ったエリザを見あげました。

「どうかしら? わたくしの魔法は。つめたいでしょう、痛いでしょう。いつまでもここにいたら、みんな全身の血が凍ってしまうわよ」

エリザが、ローナにいいました。ローナは吹雪を手でおおいながら、すこしずつエリザの元へと歩き出します。

「ヴィクトルと、エリザさまの心を溶かすまで……ローナたちは、ここをはなれないよ」

エリザの顔から微笑みが消えました。

「わたくしの心を溶かすですって? ふざけないで。わたくしの心は、三百年間ずっと凍っているのよ。今さら、そんなことができるわけないわ」

「わかんないよ……そんなの、やってみなくちゃわかんない」

ローナは、ハーディ・ガーディに手をかけました。

「魔法を使う気? させないわよ!」

エリザがすばやく楽器をふきます。無数のちいさな氷のつぶてが、ローナをめがけて飛んできました。そのひとつがハーディ・ガーディに当たり、ひびが入りました。

「そ、そんな! 楽器が……!」

弦が切れてしまったのか、ハンドルを回しても音が鳴りません。

「魔法が使えない妖精なんて、ただの役立たずだわ!」

エリザのするどい声が、ひびきわたりました。

氷のつぶてはとぎれることなく、ローナをおそいました。体中傷だらけになって、血が流れました。痛くて苦しくて、今すぐにでもたおれてしまいそうでした。

それでも、ローナはひとり、エリザのいる玉座へと向かっていったのです。

「エリザさま……お願いだよ。人間を、傷つけないで……」

血を流しながら、ローナは必死にエリザにいいました。その姿に、さすがのエリザもとまどいを見せました。

「あなた……なにをやっているの? それ以上傷ついたら、死んでしまうわよ。人間のために死ぬなんて、ばからしいことはやめなさい」

ローナは這うようにして、玉座への階段をのぼりました。

「エリザさま……人間は、たしかに妖精を傷つけたよ。でも、今エリザさまがやっていることも、これじゃおんなじだよ。魔物に命令して、街の人たちをおそって……それでだれかが死んだら、ほかのだれかがその死で悲しむんだ。そんなの、いやだよ」

ローナのことばに、エリザは眉をあげました。

「わたくしが、人間と同じですって? そんな侮辱をいうなんて、いくらあなたが妖精でも許さないわ!」

氷のつぶてが、さらにローナを傷つけました。つぶてが窓に当たり、破片が飛び散ります。ついには立っていられなくなって、ローナはその場にうずくまりました。

「人間は、平気でだれかを傷つける。そんな人間が、だれかの死で悲しむなんて心を、持っているわけがないのよ!」

「そんなことないよ……。だれかが傷ついて泣くことに、人間も、妖精も、関係ない。ローナはここまで旅をしてきて、だれかを想って泣いたひとたちのことを、たくさん見てきた。そのひとたちの心は、エリザさまが思っているようなものじゃないよ!」

「やめなさい!」

エリザが、おおきな氷の塊をローナに放ちました。

そんなローナを、だれかが守るようにだきしめました。

「イヴァンさん……!」

イヴァンの額からは、血が流れていました。ローナをかばったときに、氷の塊が当たったのです。

イヴァンの足は、未だ凍ったままでした。凍っていてもなお、力づくで足を動かし、ローナの元へと走ったのです。

「イヴァン……! 人間のあなたが、なぜ妖精を守るなんてことを……!」

エリザは顔をゆがめました。

イヴァンは懇願するように、ローナにいいました。

「わたしには、やはり女王陛下の命をとることなど、できない……。復讐心にとらわれ、魔物を従えてはいたが、あの方が三百年間ずっと、たったひとりでスニェークの民を守ってくれていたこともまた事実なんだ。――どうか、女王陛下を止めてくれ……」

ローナはうなずき、玉座を見あげました。エリザは新たな魔法を使おうと、楽器を構えています。しかしその手はふるえ、顔には迷いが生まれていました。

「エリザさま。どうか人間を、許してあげて……」

ローナは静かに、そして優しく、エリザにいったのです。

吹雪の中、マリアとヴィクトルは、未だ激しい打ち合いをくりかえしていました。旅のあいだに、ヴィクトルといっしょに稽古をしたときとはまるでちがいました。本気でマリアを殺そうという、圧倒的な強さを感じたのです。

それでも、負けるわけにはいきませんでした。マリアは唇をかみながら、必死で槍を動かしました。おそいかかる吹雪は、まるで全身にとげがささるような痛みです。風のような速さでふりおろされるヴィクトルの剣を、受け止めるのがやっとでした。すこしずつ、あとがなくなっていっているのが、マリアにもわかりました。

そして、マリアの背中が、部屋の壁についたとき。手元を打たれて、ついにマリアの手から槍がはなれたのです。

槍は宙を舞って、はるか遠くの床に、音を立てて落ちました。

壁に追いやられたマリアに、ヴィクトルが剣をふりあげました。

「ヴィクトル、もうやめて!」

マリアは喉が切れそうなぐらいさけびました。しかしヴィクトルは、表情を変えません。

「命乞いのつもりか。むだなことだ」

つめたい声で、ヴィクトルはいいました。

そのとき、マリアの腕に巻かれた包帯が、吹雪に飛ばされました。

あらわになった腕の傷を見て、ヴィクトルの動きがとまどうように止まりました。

「その、傷は……わたしが、雪山で……」

ヴィクトルはちいさくうめきました。ふりあげたままの剣がふるえています。

マリアは、ヴィクトルを見あげました。

泣きそうな、微笑みをうかべて。

「ヴィクトル……あたしね、あなたのことが好きよ。でもそれは、あなたが剣をふれるからじゃない。あなたが、たったひとりで竜の魔物をたおせちゃうからでもない。真面目すぎるし、ちょっと頭が固いし、本を読み始めたら返事すらしてくれないし……でも、だれよりも優しくて、命を大切にして、いつもみんなのことを守ってくれる。そんなあなただから、大好きなの。魔物なんてたおせなくたっていい。命をうばうことより、命を守ることの方が、ずっとずっと難しくて、強くないと、できないことよ。あなたにはその強さがある。それが、あなたの本当の強さなんだわ」

「マリア……わたし、は……」

ヴィクトルは苦しそうに、顔をゆがめました。

「だから、お願い。どうか元のヴィクトルに、もどって……」

マリアはヴィクトルの瞳を見つめました。

その瞳は、未だ水が凍ったときのように、白くかすんでいました。

(ああ、やっぱりだめなの? ヴィクトルの心は、もうもどらない……)

マリアの声は、届かなかったのでしょうか――ヴィクトルが、剣をおろすことはありませんでした。

そして。

「やめろ……! わたしは、もう、だれも……傷つけたくない」

その瞬間、マリアは悲鳴をあげました。

ヴィクトルはふりあげた剣を自分に向け、自らの体を斬りつけてしまったのです。

剣が、つめたい音を立てて落ちました。

ヴィクトルの体はマリアにもたれかかるようにして、そして膝をついてくずれ落ちました。

アランが女王の部屋にかけこんだとき、そこには横たわったヴィクトルをだきかかえた、マリアの姿がありました。アランは、なにもいえませんでした。ヴィクトルの周りの血と、マリアの目から流れる涙を見て――なにが起きてしまったのか、わかったからでした。

吹雪はやんでいました。けれど部屋の中は、吹雪よりもつめたい、悲しみに満ちていました。

「ばか! ヴィクトルのばか! どうして、こんなことをしたのよ!」

ヴィクトルをだきしめたまま、マリアがさけびました。

ヴィクトルは、マリアに微笑みました。もうその瞳は、かすんでなどいませんでした。マリアの大好きな、どこまでもすんだ深紅の瞳でした。

ヴィクトルは息を切らせながら、ちいさくマリアにいいました。

「もうこれ以上、マリアを、傷つけたくなかった……でも、わたしの心が弱いせいで、きみをまた、傷つけそうになった。それだけは、どうしてもしたくなかったんだ……自分を止めるためなら、命など、惜しくなかった」

「ヴィクトルの心は弱くなんかないわよ! ねえ、死なないわよね? あたしの前からいなくなったりしないわよね? そんなの、許さないんだから!」

ヴィクトルは、マリアの頬に優しく手をそえました。あふれるマリアの涙を、指でぬぐいました。

「……マリアのことばが、とても、うれしかった。そのことばが、あったから……わたしは、最後に本当の心を、取りもどすことが、できたんだ」

「最後ってなによ! これからまた、みんなで旅をするのよ。たくさんおしゃべりして、夜はみんなで星を見て、そして……」

マリアがいい終える前に、ヴィクトルの手から力がぬけました。そうしてマリアの腕の中で、ねむるように息を引きとったのです。

「……なによ。心が元にもどったって、あなたが死んじゃったら意味ないじゃない……!」

ヴィクトルの頬に、何度も涙が落ちてゆきました。部屋にはマリアの嗚咽だけが、いつまでもきこえていました。

♫ Ⅸ エリザの決意は

ローナはヴィクトルのそばにしゃがんで、つめたくなったその手をにぎりました。宝石のような瞳から、大粒の涙を流して。

ねむるように目を閉じたヴィクトルの顔を、アランはぼんやりと見つめていました。声をかければすぐにでも目を覚まして、優しく微笑んでくれるに決まっていると思いました。また文字の書き方や本で得た知識を、教えてくれるに決まっていると思いました――そんな日がもうこないことを、信じたくありませんでした。心が、鉛のように重くなりました。

「……あたしのせいだわ。ばかなのは、あたしの方よ。絶対助けられるって信じるだけで、結局最後まで、なんにもできなかった」

消え入るようにつぶやいたマリアの肩に、イヴァンが手をのせました。

イヴァンは泣いてはいませんでした。けれどヴィクトルを映すその瞳は、だれよりも深い悲しみに染まっていました。

「きみは、最後に息子の凍った心を溶かしてくれた。きみでなければ、できなかったよ」

イヴァンは、静かにマリアにいいました。

すると、玉座に座っていたエリザが立ちあがり、のろのろと降りてきました。みんなは思わず身構えます。

エリザは、横たわったヴィクトルを見おろしました。割れた窓から風がふきこみ、エリザの長い髪をゆらしました。

「わからないわ。どうして――そこまでして、だれかを守ろうとするの? どうして、命を失ってまで――だれかを助けようとするの」

エリザは、静かにつぶやきました。エリザの紫色の瞳に、ほんのすこしだけ悲しみの色が宿ったように、ローナには見えました。

ローナはそっとエリザのとなりに立って、その手を取りました。

「エリザさま。ひとは――ひとは生きながら、ときどきだれかのために、なんでもできてしまうんだよ。それがいいときもあるし、悪いときだってあるけど――ひとがひとを想う気持ちはきっと、とても強くて、尊いものなんだと思う」

傷だらけの顔で、エリザを見あげました。

エリザは、ちいさなローナを見つめかえしました。とても、切ない表情をしていました。その表情を見て、ローナはもうエリザが復讐なんて考えていないことを、悟ったのです。

「だれかの、ためなら――」

エリザはちいさくつぶやいて――そしてなにかを決意したように、顔をあげました。

ゆっくりと、みんなを見回しました。

「……わたくしが、ヴィクトルの命をよみがえらせましょう」

静かにいったエリザのひとことに、みんなは思わず声をあげました。

マリアは頬に涙のあとを残したまま、首をふりました。

「そんなこと、できるわけが……」

「できるわ。自分の命と引きかえに、自分と深い関わりのあるだれかの命を、よみがえらせる――そういう魔法があるの」

「で、でも! それじゃあエリザさまが……」

エリザは、マリアに微笑みました。

「魔法をかけた本人が命を落とせば、魔法も解ける……それはつまり、この世界から魔物が消えるということよ。憎しみや恨みから魔物が生まれることも、なくなるわ。これで街の者たちも、助かるでしょう」

エリザはそういって、窓の外を見つめました。外は未だ、真っ黒な雪が降り続けています。街ではたくさんの騎士たちが、今も民を守るために戦っているのでした。

けれど、みんなは素直にうなずけませんでした。

「そんなの……いくら魔物がいなくなるっていっても、やっぱりだめだわ。だれかの代わりに、死ぬなんて。ヴィクトルだって、あなたが死ぬことを選んでまでして生きかえりたいだなんて、きっといわないはずだもの」

マリアのことばに、エリザはおどろいたようでした。

「わたくしは、魔物に命じてあなたの故郷を焼きはらった。あなたにとって、わたくしは憎むべき者よ。そんなわたくしが死んで、大切な人が生きかえる――これ以上、うれしいことはないでしょう」

マリアは迷いなく、そしてはっきりとこたえました。

「だれかが死んで、うれしいはずがないわ! あなたのやったことは許せない、でも――あなたに死んでほしいなんて、あたしは思わない。だれかが死んだら、その死を悲しむ人が必ずいるもの」

マリアの強い光を帯びた瞳を、エリザは見つめました。

エリザはふるえる声で、こたえました。

「わたくしには……わたくしが死んで悲しむ人など……」

「ここにおります、女王陛下」

イヴァンが、膝をつきました。

「あなたは魔物を従え、たくさんの人間を傷つけました。しかしそれは、わたしたちエワルド家の者も同罪でありましょう。わたしたちは長いこと、あなたのおそばにおりながら、あなたの気持ちをわかってあげられなかった。あなたを止めてあげられなかった。わたしたちは本当の意味で、あなたを守ることができなかったのです……」

「イヴァン……」

「三百年ものあいだ、あなたはたったひとりでこの国を守り続けてくださった。人間への憎しみをいだきながらも、人間のことを守ってくださった。あなたは――すばらしい、女王です」

エリザは顔をふせました。長い髪にかくれて、その表情はだれにも見えませんでした。

「ばかね……人間の考えることなんて、やっぱりちっとも、わからないわ」

エリザは顔をあげ、そっと楽器をかかえました。

「わたくしは、魔法を使います。この命と引きかえに、ヴィクトルを生きかえらせましょう。女王としてではなく――ひとりの妖精として、そう決めました」

「でも……!」

「べつに、ヴィクトルのためだけじゃないわ。わたくしはもう――エリザでいることにつかれたのよ。だいきらいな人間のふりをし続けるのも、この国を守り続けるのも、そして人間のことを憎むのも――もう終わりにしたいの」

その声に迷いはなくて、あまりに堂々としていて、みんなはこれ以上、エリザになにもいうことはできませんでした。

エリザは静かな声で、いいました。

「人間たちよ。ひとつだけ、伝えておくわ。魔物がいなくなったって、世界が平和になるわけじゃない。魔物がいなくなれば、今度は人間同士で争いをする日がくるでしょう。騎士や兵士が持つ強さだって、魔物がいなければ他国の兵士を殺すための力になる。だれかを守るためだなんて理由をつけて、戦を行い、命をうばう――それが人間だわ」

そこまでいうと、エリザはふっと微笑んで、天を見あげました。

「でも、それは――きっとわたくしたちも、そうなのでしょうね。生きる者は、結局だれしもわがままだから。みんなだれかを守りたくて、自分を守りたくて、戦うのでしょう。

願わくは――大切なものを守るため、どうかそれ以外のことで、争うことのない世界でありますように」

エリザは目を閉じて、楽器をふきました。低くて美しい音色が、城中にひびきわたりました。とても、静かな曲でした。

「見て……エリザさまの髪が」

楽器をふくエリザの髪が、すこしずつ黒から青へと変わってゆきました。ローナの髪よりもすこし深みのある青色は、まるで、夜明けの空を思わせる色でした。

曲をふき終えた、エリザが目を開きます。その瞳は、すんだ緑色へと変わっていました。

エリザは、ローナにいいました。

「この曲が、魔法をかける呪文そのもの。けれど、命を引きかえに別の命をよみがえらすなんて、本来なら最も自然の摂理に反した行いだわ。あなたは、絶対に使ってはだめよ」

「う、うん……」

ローナがうなずくと、エリザの体が光に包まれました。

「ま、まって! エリザさま……あなたの、本当の名前を教えて。女王さまじゃなくて、妖精としての名前を」

ローナが、光に手をのばしました。エリザがふり向きます。

「……クレーベル。白詰草という意味なの。それがわたくしの、本当の名前」

光は強まり、辺りは目を開けられないほどにまぶしくなりました。

ふと、ヴィクトルは目を開けました。体がふわふわとういているような、不思議な感覚です。

(ここは……どこだ?)

ヴィクトルは首をひねりました。辺りを見回しても、だれの姿もないし、ぼんやりとした景色が続くだけ。しばらくその辺をさまよって、そしてようやく、ヴィクトルは自分が死んでしまったことを悟りました。

(そうか……わたしは、自分の心の弱さに負けそうになって……自ら、命を断ったんだ)

最後にヴィクトルが見たもの。それは、マリアの泣き顔でした。海のように青い瞳から、大粒の涙が流れて、頬をつたっていました。

ヴィクトルはひとり、かわいた笑みをこぼしました。

(情けないな、わたしは……。最後の最後まで、マリアを泣かせることしかできなかったなんて。ローナとアランにも、ひどいことばをかけた。みんな、わたしの心の弱さから出たことばだ……)

今さらここで悔やんだところで、自分はもう死んだ身。マリアたちに謝ることはできないのです。

(ということは、ここは死後の世界なのか? しかしみんなを傷つけたわたしが、天にのぼれるはずもない。もしかしたら、わたしは永遠にこの場所をさまようことになるのかもしれないな……)

それで構わないと思いました。マリアたちに謝ることができないのは心残りでしたが、みんなが幸せに生きてくれれば、それでいいと思いました。

だれかに呼ばれた気がしました。耳をすますと、低い音色がきこえます。

美しい曲でした。音のする方へと、自然と足が動いていました。そこには青くて長い髪をもった、女の人が楽器をふいていました。

ヴィクトルは目をまたたかせました。

「あなたは……女王陛下? どうされたのです、その髪と瞳の色は……」

「これが、わたくしの本当の色なの。ここは、天上と地上の境目……ヴィクトル、あなたは現世にもどるのよ。みんなのところにね」

エリザにそういわれて、ヴィクトルは顔をふせました。

「……わたしは死んだのです。死んだ人間が、現世にもどることなどできるはずがありません」

「わたくしの命と引きかえに、生きかえるのよ。わたくしはそのためにここにきたんだから」

ヴィクトルはそれはもうびっくりして、声をあらげてエリザにいいました。

「なにをおっしゃるのです! だれかの命を犠牲にしてまで、わたしは生きかえりたくなどありません!」

その剣幕に、エリザは思わず声をあげて笑いました。

「あの子のいうとおりだわ。きっとヴィクトルならそういうわって、当然のように話していたもの。――あの子はちゃんと、あなたのことをわかっていたのね」

ひとしきり笑って、エリザはヴィクトルの手を取りました。

「わたくしは、あなたよりもずっと長く生きた。だからもう、いいのよ。この命は、あなたに授けるわ」

「……なぜ、そんなに何度もわたしのことを、助けてくださるのですか?」

「え?」

「思い出したのです。初めて、女王陛下とお会いしたときのことを。あれは、わたしが七つのときでした。体が弱かったわたしは、ひどい熱を出して――一夜をこえられぬとまでいわれていたのです。そんなわたしを、助けてくれたのが女王陛下だった」

エリザの瞳がゆれました。

ヴィクトルは真剣な声で、エリザにいいました。

「それからです。わたしが、剣をふれるほどにまで体が丈夫になったのは。のびなかった背が、ここまで高くなったのは。みんな、あなたが作った薬のおかげだった。こんなにも大切なことを、わたしは今まで忘れていたのです……」

「あなたは、まだ幼かったもの。それに熱にうなされていたから、当時のことは覚えていなくて当たり前だわ」

エリザはヴィクトルから顔をそらして、遠くを見つめました。

「どうしてかしらね。人間のことなんてだいきらいなのに、憎んでいたのに。あなたのお母さんを助けられなかったとき、胸が痛くなった。その死に涙する、イヴァンの姿にも。かれの涙を見たのは、そのときだけだわ。

それから七年後に、幼いあなたが病気になって――苦しむ姿を見ていたら、今度こそ助けなくちゃって、思ったのよ」

そうつぶやいたエリザの表情は、とてもおだやかなものでした。

「あなたは、三百年前にも流行病を治してくださった。あなたは女王になるためだとおっしゃいましたが、本当は――本当は、ただ純粋に人間のことを、助けようとしてくださったのではないですか?」

エリザはヴィクトルの方へと向き直り、切なげな微笑みをうかべて、首をかしげました。

「今となっては、もうわからないわ。わたくし自身、どうして人間を治したりしたのか……」

エリザは、ヴィクトルの肩をおしました。

「さあ、あなたはもう行くのよ。わたくしに代わって、現世へもどるの」

「ですが……!」

そのとき、遠くからエリザを呼ぶ声がしました。

「エリザヴェータさま。いいや、クレーベル。やっと会えた」

手をふっていたのは、ヴィクトルにとてもよく似た青年でした。それでいてヴィクトルよりすこしだけ、大人びて見えました。

「アレクセイ……!」

エリザは目を見開いて、その青年の名を呼びました。

「アレクセイ? その名前を、どこかできいたことがあるような気がする」

首をひねったヴィクトルに、アレクセイはうなずきました。

「ぼくは三百年前にスニェークの騎士団長だった、きみの祖先だよ。ぼくが、彼女を女王にして、ずっと守り続けると約束を交わしたんだ」

ヴィクトルは、まじまじとアレクセイを見つめました。まさか三百年も昔の、自分の祖先に会うなんて――それも自分と似ている姿だなんて、なんだか不思議な気分でした。

アレクセイはエリザを見て、悲しげに顔をふせました。

「けれど、きみを守り続けるには、ぼくの命はあまりに短かった。妖精と人間は、生きる長さがちがいすぎたんだ。だからぼくが交わした約束は、ぼくの子孫に受け継がれたんだよ……」

アレクセイはそっとエリザの手を取り、そしてエリザとヴィクトルを見つめました。

「ぼくが死んでから、三百年も経ってしまった。ぼくが交わした約束のせいで、クレーベルのことも、ぼくの子孫たちのこともしばることになってしまったんだ。本当にすまなかった」

ヴィクトルは思わず、首を横にふっていました。大切な約束だからこそ、ヴィクトルの代まで守られ続けたのです。ほかの子孫たちだって、それをわかっていたから約束を守り続けていたのだろうと、ヴィクトルは思いました。

エリザはアレクセイを見あげました。

「……あなたはどうして、わたくしを女王にしたの?」

アレクセイは優しく、エリザに微笑みました。

「ただ、きみを守りたかっただけだ。きみの力を利用しようとしたり、妖精を殺そうとする人間たちから。今思えば、女王にするなんて突拍子もない考えだったけれど。でも、あのときはそれしか思いつかなかったんだ。もちろん、流行病を治してほしいという気持ちもあったんだけれどね」

「あなたと初めて会ったとき、わたくしは魔物といっしょにいたのよ。それなのに、守るだなんて」

「魔物におそわれていると思ったんだ。だから、魔物と戦った。あのときの魔物は、騎士団長のぼくでも手強かったよ」

「……心も凍っていた。人間のことも憎んでいた。愛も優しさも、なんにも持っていなかった」

「それでも、ぼくの目には、きみはだれかに助けを求めるちいさな女の子に見えた。あのままきみを山に残したら、きみの心は本当に死んでしまう気がしたんだ」

「人間のことはみんな、ほろぼすつもりだった! たくさんの人を傷つけた……わたくしは、人間から憎まれる存在なのよ!」

エリザが強くさけびました。

アレクセイは、おだやかな微笑みをうかべたままいいました。

「三百年前にも、いっただろう。それでも……たとえ世界中の人がきみを憎んだとしても、きみのそばにいてあげたかったんだ」

「どうして、そこまで……!」

アレクセイはなにもいわぬまま、エリザを見つめました。その瞳は優しくゆれていて、心の底から、大切なものを見つめる目をしていました。

エリザの瞳に、強い光が宿りました。

「それにね」と、アレクセイは続けました。

「きみの心は凍っていたかもしれない。それでも、きみの心のどこかにはまだ優しさがちゃんと残っていた。だから人間たちを病から救ってくれのだと、ぼくは思っているよ。――本当なら、ぼくがきみの心を溶かしてあげたかった。復讐なんて悲しいものから、解放してあげたかった。それができなかったことが、ぼくの唯一の心残りだったんだ」

エリザの目から、涙が一粒だけ落ちました。

アレクセイが、エリザの手を引きます。

「さあ。もう行こう、クレーベル。きみは、もうなにも憎む必要なんてないんだ」

ふたりは手をつないだまま、並んで歩き出しました。アレクセイはふと、ヴィクトルの方へとふりかえりました。

「さようなら、ヴィクトル。ぼくの、遠い子孫。どうかもう、ぼくたちの約束にしばられず、好きなように、きみが思うように、生きてくれ……」

そういい残して、ふたりの姿は光に包まれてゆきました。

ヴィクトルは、消えてゆくふたりに頭をさげました。ふたりの姿が消えたと同時に、景色がかすんでゆき――気がついたときには、自分をのぞきこむマリアたちの顔が見えたのでした。

♫ Ⅹ 本当の仲間は

それからしばらくのあいだ、マリアたちは城で過ごしました。みんな、体中ぼろぼろでしたし――特にヴィクトルのけがはひどくて、治るまでには長い時間が必要だったのです。

黒い雪がやむ前に、ローナは瓶に雪をつめました。やがて雪は溶けて、瓶の中で真っ黒なインクとなりました。また一歩、妖精たちの住む場所へと近づいたのです。

ローナはひとり、女王のいた部屋にたたずんでいました。もうだれも座ることのない、玉座を見つめます。

割れた窓はまだ直されていなくて、つめたい風がふきこんでいました。めずらしく、すんだ青い空が雲間から顔をのぞかせていました。

ローナは、エリザ――妖精のクレーベルのことを考えていました。

クレーベルは最後まで、人間のことをだいきらいといったまま、この世を去ったのです。

もし、クレーベルの心が凍らなかったら。三百年前、自分がクレーベルのそばにいられれば。彼女はすこしでも、人間を愛せていただろうかと、ローナは思いました。

三百年前、たしかにローナも同じ時を生きていました。同じ痛みやつらさを感じていました。本当なら、ローナもクレーベルと同じ、大人の妖精になっているはずだったのです。

けれど、ローナは妖精の木に守られて、時の流れとともに長いねむりについていたのでした。記憶だってすこし前までなくしていたし、マリアと出会ってから、楽しいことがたくさんありました。だからこそ、記憶を取りもどしたとき、人間を好きなままでいられたのです。

そのあいだ、クレーベルはたったひとりで、人間を憎む気持ちをかかえながら女王として生きていたのです。三百年もの時を、だれにもなにも話せずに。

ローナはやるせない気持ちになりました。自分の無力さを感じていました。結局、クレーベルの凍った心も、溶かすことができたのか――ローナにはわかりませんでした。

ただ、最後にふりかえったクレーベルの瞳が、すんだ緑色だったこと。それだけが、はっきりと心に焼きついていました。

ローナは、ハーディ・ガーディのハンドルを回しました。ひびの入った楽器は、からからと静かな音を立てるだけ。それでもローナは、ハンドルを回し続けました。だれもいなくなった女王の部屋で、ひとりつぶやくようにうたいました。

遠い遠い 三百年も前のこと

ひとりの妖精が 雪の国の女王になりました

氷の心は溶けぬまま 復讐と約束をいだいたまま

ひとりで国を守り続けました

妖精の名はクレーベル

彼女が最期に何を思ったのか

それはだれにも わからぬまま……

「……クレーベル。忘れないよ、あなたのこと。あなたがここで、たしかに生きていたことを」

窓からふいた風が、ローナの髪をなでました。

ヴィクトルの部屋の扉を、イヴァンがたたきました。

「けがの具合はどうだ?」

「おかげさまで、だいぶん良くなりました。もう、起きられるくらいです」

ベッドから体を起こして、ヴィクトルはこたえました。

「そうか」とこたえて、イヴァンはベッドのはしに腰かけました。

「街は、どのような状況ですか?」

「街自体はこわれたところもあったが、国民たちは無事だったよ。この国の騎士たちは皆、優秀だな。早速、街の復興作業も行われている」

それはよかったと、ヴィクトルはほっと息をはきました。

そのまま、ふたりはしばらくだまっていました。窓から白い太陽の光が差しこんで、ふたりを照らしていました。

やがて、イヴァンが静かに話しました。

「わたしはこのできごとを、皆に伝えるつもりだ。女王陛下が妖精であったことや、魔物を従える力を持っていたこと。陛下がひとりでやったこととはいえ、我が国がほかの国をほろぼしたこと……すべて陛下に仕えていながら止めることができなかった、わたしの責任だ」

ヴィクトルは首をふりました。

「ならばわたしも、ごいっしょいたします。これはエワルド家の問題。父上だけに背負わせるわけにはいきません」

「いいや、気にすることはない。おまえは、なにも知らなかったのだからな」

「ですが……」

イヴァンは、ふっと微笑みました。それはヴィクトルが初めて見る、優しいお父さんの微笑みでした。

「おまえはもう、この家にしばられることもない。本当は剣の稽古をするより、本を読む方が好きだろう? だれかと戦うことより、だれかの話をきくことの方が好きだろう。それでいい。わたしのことは気にせず、好きな場所へ行き、なりたいものになりなさい」

ヴィクトルは瞳をゆらして、イヴァンの微笑みを見つめました。すこしだけ、考えこむようにうつむいて、そして顔をあげました。

「……わたしはたしかに、騎士になど向かないのかもしれません。凍った心が元にもどった今、わたしはまた、命をとることをおそれています。それがわたしなのです。騎士になるには、臆病すぎるのでしょうね」

ヴィクトルは苦笑いをうかべました。

「けれど……こうして騎士を目指してきた十七年が、決していやだったということではないのです。わたしにとって父上は、幼いころから目指すべきものだった。あこがれでした。その背中を追うことは、わたしにとって生きる道でした。だから」

ヴィクトルは一息おいて、イヴァンをまっすぐに見つめました。

「わたしは――もう一度騎士を目指したい。命をうばう騎士ではなく、大切なものを守りぬく騎士に、なりたいのです」

ヴィクトルの声は、どこまでも強く、しっかりとしたものでした。

イヴァンは目を細め、そして――ヴィクトルの頭をなでました。

「……強くなったな。いいや、最初から、おまえは強さをちゃんと持っていたよ」

ヴィクトルはおどろいて、目をまたたかせていましたが――やがて幼い少年のように、イヴァンにすがるようにして、涙をこぼしました。

イヴァンはそっと、ヴィクトルをだきしめました。

しばらくして、イヴァンはいいました。

「おまえの気持ちは、よくわかった。けれど今は、けがが治ったらあの子たちと旅を続けなさい。始めた旅は、最後まで見届けるべきだ。今おまえが守るべき人は、あの子どもたちだろう」

「しかし、わたしは……」

ヴィクトルがいいかけたとき、マリアたちが部屋の扉から顔をのぞかせました。

「ヴィクトル。だいじょうぶ? もう、動けるようになったかしら?」

マリアが、ちいさく声をかけました。みんな、顔や手足に湿布やら包帯やらが巻かれています。それを見て、ヴィクトルは顔をふせました。

「わたしは、平気だ……けれど、もうきみたちといっしょにいることはできない。わたしはきみたちのことを、散々傷つけてしまったんだ」

「それは、心が凍っていたからです。おれたちは、気にしません」

アランがこたえましたが、ヴィクトルは首をふりました。

「……心が凍っていたとしても。そのときにきみたちにかけたことばは、わたしの本心でもあったんだ。きみたちはどんなにつらい過去があっても、決してそれに負けず、前に進もうとしていた。その姿が、あまりにまぶしかったから。あまりに、勇気があったから。それが、いつもうらやましかった。同時に、うらめしくもあった。自分の無力さや、情けないところばかりが映し出されていくようで、いっしょにいればいるほど自分の心がすさんでいくのを、感じていた。心が凍っていようがいまいが、わたしの心は、とても弱い……これが、本当のわたしなんだ。きみたちを傷つけてしまって、本当にすまなかった」

このことを話せば、きっとマリアたちは自分のことをきらいになるだろうと思いました。自分がいなくても、勇気のある三人なら旅を続けられるでしょう。むしろ自分がいっしょにいれば、またマリアたちを傷つけるかもしれないと、ヴィクトルはおそれていたのです。

けれどマリアたちは、ヴィクトルに微笑みました。

「……やっと、話してくれたのね。ヴィクトルの気持ち」

ヴィクトルは目を見開きました。

「あたしたち、ずっとあなたの力になりたかったわ。でもあなたのいうとおり、あたしたちはまだ子どもで、知らないことばっかりだから。あなたを助けることなんてできないって、思っていたの。

それでもよ。それでも、あたしたち、ずっとそばにいたじゃない? あなたの本当の気持ちを、ききたいって思ってた。本当の想いを。本当のなやみを。それがたとえ、あたしたちが傷つくようなことであっても。あなたの気持ちを受け止めて、いっしょに考えたいなって思ったのよ。そういうのが、仲間だなって思うから」

マリアのことばに、ヴィクトルはこまったような、けれどどこかほっとしたような笑みをうかべました。

「……敵わないな、きみたちには。これでは、わたしが一番子どものようだ」

「そんなこと、ないです。おれたち、ずっとヴィクトルさんにたよりっぱなしで、いつも助けられてばっかりだったから。だから、ずっと考えてました。もう一度会えたら、ありがとうっていわなくちゃって。なにも気づいてあげられなくてごめんなさいって、伝えなくちゃって」

ヴィクトルは、アランに優しいまなざしを向けました。

「わたしは、お礼をいわれることはなにもしていないよ。ただわたしが、一番歳上だったから、しっかりしなければと必死だっただけさ。でも……うれしいよ。ありがとう」

みんなは、顔を見合わせます。なんだか心がくすぐったくなるような感じがして、自然と笑みがこぼれました。

「それにね、これからの旅にヴィクトルがいないなんて、そんなのさびしいからいやだなあ。まだまだ、ヴィクトルに教えてほしいことだっていっぱいあるし……それにマリアなんて、ヴィクトルがいないあいだ、ずうっと悲しそうな顔をしてたもの」

「そ、そういうことはいわなくていいの!」

マリアは顔を赤くして、いそいでローナの口をふさぎました。

「とにかく! あたしたち、みんなヴィクトルにそばにいてほしいなって思っているわ。でも……ヴィクトルは、あたしたちといっしょにいるのはもういや?」

ヴィクトルは、優しい声でこたえました。

「いやなんかじゃないさ。わたしにとってきみたちは――大切な、大切な仲間だよ。だから、そばにいたい。旅の行方を、最後までいっしょに見届けたいんだ」

そうして微笑むヴィクトルは、無理をしているようにも、嘘をついているようにも見えませんでした。心からの、ヴィクトルの本当の気持ちだったのです。

ヴィクトルは、イヴァンの方へと顔を向けました。

「父上……父さん。もうすこしだけ、旅に出ることを許してくださいますか。すべてが終わったら、わたしは必ず、この国にもどってきます」

イヴァンは、深くうなずきました。

「そうするといい。……ヴィクトル。おまえは、いい仲間をもったな」

「マリア」

みんなが、ヴィクトルの部屋をあとにして――そして最後に、マリアが部屋を出ようとしたとき。ふと、ヴィクトルがマリアを呼びとめました。

「なあに?」

「ありがとう。――あのとき、きみがいってくれたことばを、わたしは決して忘れない」

マリアの心臓が、どきんとはねました。

胸のあたりが、とても苦しくなりました。こんなにも苦しいのに、とても幸せな気持ちが、じんわりと広がってゆきました。

どきどきする胸をおさえながら、マリアは笑いました。ひまわりのような、その明るい笑顔を、ヴィクトルに向けたのです。

それからさらに何日かが過ぎ、ヴィクトルはようやく、歩けるようになりました。みんなの傷も、ほとんど治りかけていました。

ローナは、ロレーヌからもらった地図を広げました。

「金色の羽も手に入れたし、黒い雪のインクも手に入ったよ! あとは、幻を見せる赤い火だなあ。どこにあるんだろう?」

ローナのことばに、マリアは「そういえば」と両手を合わせました。

「前に、ヘイゼルとカシュに手紙を出したわよね。あの幻を見せるマッチについて、なにか知っていることがあったら教えてほしいって。返事の宛先はこの国にしてねって書いたけれど、あれから返事はきているのかしら?」

すると、イヴァンが机の上を指差しました。

「ヴィクトル宛の手紙なら、あそこにある」

そこには、山のように積まれたたくさんの手紙がありました。手紙だけではなく、贈り物やら花やらも混じっています。

みんなは目を丸くしました。

「あの、父上。これはいったい……」

「おまえが国を出ているあいだに届いた、街に住むおじょうさん方からのものだ。みんな、おまえに会いたがっていたよ。いつ街の方へときてくれるのかと、よくきかれたものだ」

「はあ。そうですか……」

ヴィクトルはこまったように、ため息をつきました。どの手紙も、愛のことばを綴った文や詩ばかり。見ているだけで、こっちの頬が赤くなってしまいます。

ローナは、まじまじと手紙の山を見つめました。

「女のひとからの手紙ばっかりだねえ」

「……この手紙すべてに、返事を書かねばならないのか……」

ヴィクトルは遠い目をして、ひとりぼんやりとつぶやきました。そのとなりで、アランは「かっこいい人は大変なんだなあ」と思いながら、ヴィクトルに同情の目を向けていました。

「もう! いいから、ヘイゼルたちの手紙を探すわよう」

マリアはむすっとしながら、手紙の山をかき分け始めました。数多くの手紙の中から、たった一通の手紙を探すことの大変さといったら。そもそも、ヘイゼルたちが返事を書いてくれたかどうかもわからないのです。

みんなで手分けしても、長い時間がかかりました。そしてようやく、葉っぱの模様が刻印された、真新しい手紙を一通、見つけたのです。封筒のはしには、ヘイゼルとカシュの名前がありました。

マリアは、手紙の封を丁寧に切りました。中には子どもらしい文字が並んだ、便箋が入っていました。

手紙の大体は、妹のカシュが書いたものでした。変わらず家族三人で元気に過ごしていることや、近ごろのヘイゼルは森で植物を摘んできては、それを食べて薬草かどうか確かめていることが書かれていました。たまによくないものに当たって、おなかをこわしていることも書かれていました。そんなヘイゼルを心配しつつも、ふたりが元気であることがわかって、みんなの顔には自然と笑みがこぼれていました。

けれどマッチのことは、あまりくわしくは書かれてはいませんでした。街にやってきた旅人からヘイゼルがマッチを買っただけで、それ以上のことはわからないと――。

その代わり、なにかの手がかりになるかもしれないと、空になったマッチ箱をいっしょに入れてくれていました。封筒から飛び出したマッチ箱を、マリアは改めてじっと見つめました。前にカシュが見せてくれたときは、夜だったのでよく見えなかったのです。それに、まさか自分たちが必要になるとも思わなかったので、そこまで気にしていませんでした。

マッチ箱を手にしたマリアは、息をのみました。

「この、マッチ箱にえがかれた絵柄……。これは、あたしの故郷があった地方の模様だわ」

みんなも、マッチ箱を見つめました。その絵柄と、マリアが着ている服の模様――どちらも同じものだったのです。

「このマッチが、マリアの故郷となにか関係があるってこと?」

ローナが、マリアのとなりで首をかしげました。

「わからない……。それに、あたしの故郷は、もうないはずなのに」

そうつぶやいたマリアの心に、ある想いが生まれました。――故郷のあったところに行ってみようと。

ほかのみんなも、同じ気持ちでした。みんなは顔を見合わせて、そしてうなずき合いました。

「あたしの故郷があったところに、行ってみたい。そこに、なにかがある気がするの」

はるか北にある大地へ。その大地へ向かおうと、マリアたちは決めました。

必要なものは、あとひとつ。きっと自分たちなら手に入れられると、心に希望の火を灯して。