ローナが生まれた日

とおいとおい、まだわたしたちが生まれる前のこと。

山をこえ、谷をこえ、深い森をこえた先に、金色にかがやく木々が育つ場所がありました。それは思わずうっとりしてしまうほどの、美しいかがやきで――その場所は、妖精たちの住む森といわれていました。

その名のとおり、そこでは妖精たちが楽器を弾いたり、歌をうたったり、踊りをおどったりして暮らしていました。近くには、人間が住む村がありました。人間たちもまた、妖精たちと歌い、踊り、手を取り合っていました。

そう。まだ、人間と妖精が仲良しだったころのおはなしです――。

ある、暖かな春の日のことです。

ちいさな妖精のロレーヌは、人間たちが住む村にある家で、お茶を飲んでいました。妖精がつくることができる、特製のハーブティーです。人間は妖精に家をつくってくれたり、土を耕す道具をつくってくれるので、妖精はそのお礼に、お茶や薬草を煎じてあげるのでした。

きれいな青い髪をゆらゆらとさせながら、ロレーヌはその家に住む人間の女の人と、楽しくおしゃべりをしていました。

「あかちゃん?」

ロレーヌは、女の人にたずねました。

「そうなの。わたしと、あの人の子どもよ」

あの人、というところで女の人は外を見つめました。その目の先には、男の人が元気よく畑を耕している姿がありました。ときおり手を休めては、そのとなりで種をまく仲間と笑顔で話をしています。

ロレーヌは辺りをきょろきょろと見回して、そして首をかしげました。

「あかちゃん、どこにいるの?」

女の人は微笑んで、そして愛おしそうに自分のお腹をなでました。

「ここよ。人間のあかちゃんはね、お母さんのお腹の中でおおきくなるの。そしてもう外に出てもだいじょうぶだな、というころになって、ようやく生まれてくるのよ」

「まあ……」

ロレーヌは翡翠のような瞳をかがやかせて、女の人のお腹を見つめました。いつも見ている姿と、なにも変わっているようには見えませんでした。だというのに、このお腹の中には、人間がまるまるひとり入っているというのです。

「わたし、前に人間のあかちゃんを見たことあるわ。でも、そのあかちゃんは両手でだきかかえるぐらい、おおきかったのに……」

ふしぎそうな顔をしながらロレーヌがいうと、女の人はおかしそうに笑いました。

「お腹のあかちゃんは、まだ豆つぶぐらいのおおきさなの。こんなに、ちいさいのよ」

女の人は、指でちいさな丸をつくってみせました。

ロレーヌは、こぼれるような瞳をさらにおおきく見開きました。そんなにもちいさな人間がいるなんて、まるで想像がつきません。

「いつ、あかちゃんに会える? あした? それともあさって?」

「まあまあ、ロレーヌったら。せっかちさんね。そうねえ……夏がきて、秋がきて、そして冬が終わるころに、きっと会えるわ」

ロレーヌはただただびっくりして、ため息をつくばかりでした。それまでずっと、女の人のお腹には、ほかの人間の命が宿っているのです。それってきっと大変なことに決まっているわ、とロレーヌは思いました。

けれど女の人はちっとも大変そうには見えなくて、心から幸せそうに微笑んでいました。その表情を見ているうちに、自然とロレーヌの顔もほころびました。

女の人のお腹に、ロレーヌはにこっと笑いかけました。

「うふふ。あかちゃん、はやく会いたいなあ。でも、どうしてとつぜん、お腹の中にあかちゃんがやってきたの? 人間は、みんなそうなるの?」

女の人は微笑んだまま、ロレーヌの髪をなでました。

「とつぜんじゃないわ。わたしが、あの人を愛しているから……あの人も、わたしのことを愛しているから、あかちゃんを授かったのよ。わたしたちは生きてゆくうえで、たくさんの人たちと出会うわ。その出会いの中で、たったひとりと愛を誓い合うの。そうやって、人間は命をつないでゆくのよ」

「たったひとりだけを?」

ロレーヌはまたびっくりして、思わず声をあげました。お腹の中にべつの命が宿っていることよりも、信じられないことでした。

ロレーヌは、いっしょに暮らしている妖精たちや人間たちのことが大好きでした。愛しているといったっていいぐらいです。けれど、その中からたったひとりだけを選ぶなんて、考えられないことでした。

「わたしは、みんなのことが大好きよ。ずっと、みんなといっしょにいたい。みんなの中からひとりだけをえらぶなんて、できないわ……」

しゅんと肩を落としたロレーヌを、女の人は優しげな瞳で見つめました。

「あなたのその気持ちも、もちろん立派な愛だわ。でも、あなたの愛とわたしたちの愛は、すこしちがうのよ。そうね……わたしたちのいう愛は、恋が変化したもの」

「恋? それはどんなもの?」

「その人のことを考えただけで、胸がどきどきして、毎日が楽しくなって、けれどときには苦しくもなって……だれよりも、その人のそばにいたいと思うこと。その人のそばで、生きたいと思うこと。それが恋よ。その気持ちがその人に届いたときに、恋は愛へと変わってゆくの」

ロレーヌの頭の中は、ますますこんがらがるばかりでした。

自分はみんなを愛しているはずなのに、愛を知っているはずなのに、女の人のいう〈愛〉はまるでわからないのです。はじめてきく恋というものも、苦しい気持ちになるのなら、あまりいいものではなさそうに思えました。

「人間の心は、とてもごちゃごちゃしているわ。みんなのことを、同じぐらい好きでいるのではだめなの?」

「ふふ。こういう気持ちって、ことばじゃうまくあらわせないものね。きっとその人に出会って、はじめてわかる気持ちなんだわ。だからロレーヌも、いつかだれかに恋をしたら、わかるんじゃないかしら」

ロレーヌはすっかり、女の人の話にききいっていました。自分が恋という気持ちをいだくなんて、そんなことがあるでしょうか? だれかに恋をした妖精なんて話も、一度もきいたことがありませんでした。

(愛も恋も、なんてむずかしいものなのかしら……)

とりあえず、ロレーヌは女の人がいったことをしっかりと覚えておくことにしました。いつか、わかる日がくるかもしれません。

「おおい、ロレーヌ!」

そのとき、妖精の森の方からちいさな男の子が走ってきました。妖精の男の子です。息をきらせながら、「はやくはやく!」とロレーヌをせかします。

「カイ! どうしたの? そんなにあわてて……」

「きみが生まれた妖精の木に、新しく実がなってるんだよ!」

ロレーヌは、さらにまたびっくりしました。今日はどうしてだか、やたらとびっくりなことが続けざまに起こります。

こうしてはいられません。女の人にさよならを告げると、ロレーヌはカイといっしょに、妖精の木の元へと走りました。

木の下には、ほかの妖精たちも集まっていました。

「ロレーヌや。こっちじゃよ」

この森の長老である妖精のウルが、ロレーヌを木の根本へと連れてゆきました。

かがやく葉っぱにかくれるようにして、ちいさな実がちょこんとひとつ、なっていました。両手におさまるほどの、かわいらしい実でした。

「妖精は皆、妖精の木の実から生まれる……しかし、ふつうは妖精がひとり生まれたら、その木は役目を終えるもの。こうして、再び実をつけるのはなんともめずらしい」

ウルはそのつぶらな目を開いて、木を見あげました。

ロレーヌはどきどきしながら、そっと新しく生まれた実を包みこみました。温かくて、そして今すぐにでも壊れてしまいそうなほど、儚いもののように思えました。

「ロレーヌ、よかったね。人間の家族みたいに、きみにも弟か妹ができるんだ。きっとかわいいよ」

「今日はお祝いしなくちゃ! そしてこの子が実から生まれてきたら、またお祝いするんだ! ええと、それでこの子がおおきくなったら、そのときもお祝いしようね!」

カイやほかの妖精たちが、次々にロレーヌに声をかけました。

(わたしに、弟か妹が……)

夢を見ているようでした。実から手につたわってくる温かさが、夢ではないことを教えてくれました。うれしくて、どきどきして、けれどすこし、不安な気持ちもありました。

こんなにもちいさな実が、無事におおきく成長してくれるのか、心配でなりませんでした。すこし風がふいただけでも、木からはなれてしまいそうなのです。

「長老さま……」

不安げにつぶやいたロレーヌを、ウルは優しく見つめました。

「だいじょうぶじゃよ。ちゃんとこの子は、きみに会いにくる。せいいっぱい、この子のことを見守ってやりなさい」

ウルのことばに、ロレーヌはうなずきました。

(わたしが、この子を守らなくちゃ!)

ロレーヌは瞳に光を宿して、そう決意したのでした。

次の日、ロレーヌは夜明けとともに目を覚ますと、いそいで妖精の木のところへと走りました。そして実がちゃんと木になっているのをたしかめると、ほっと胸をなでおろしました。

「おはよう。今日も、とてもいい天気になりそうだわ」

ちいさな実にそう話しかけて、ロレーヌはにこにこと笑みをうかべました。昨夜はいつまでも胸のどきどきがおさまらず、なかなかねむれませんでした。それなのに、こんなにも早く起きたのです。それぐらい、ロレーヌはうれしかったのです。

ちいさな実は、まるでロレーヌがきたのをよろこぶかのように、そよ風にふかれてゆれました。

「そうだわ! 楽器を弾いてあげる。まだ、あまりうまく弾けないけれど……」

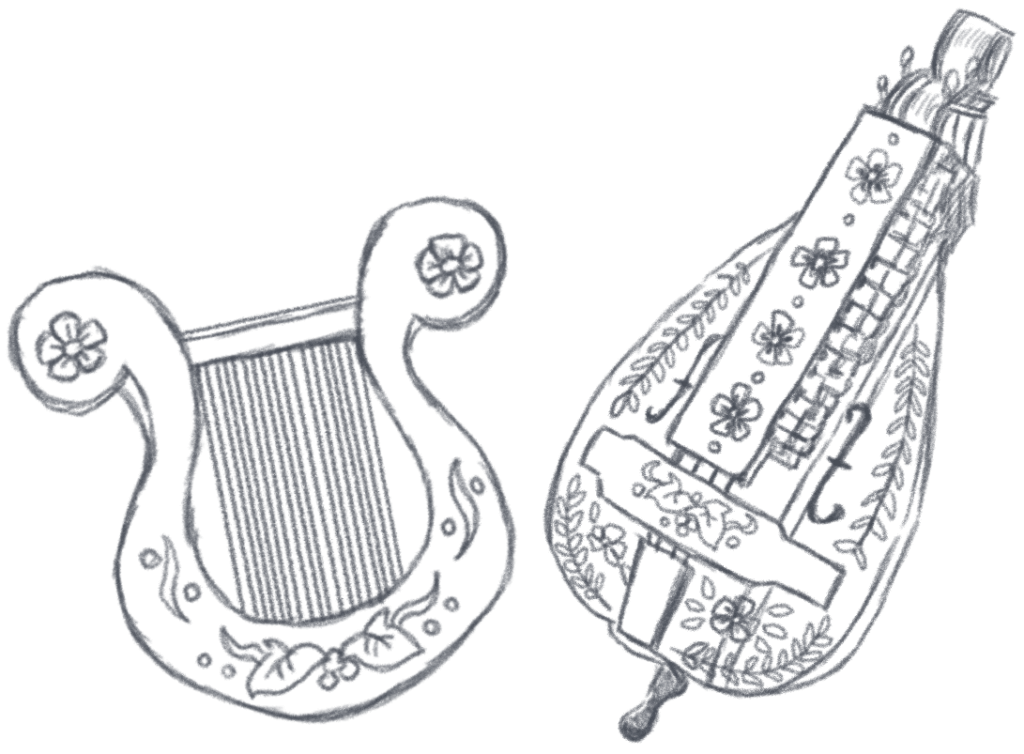

ロレーヌは、草を編んでつくったポシェットからハープを出しました。子どものロレーヌの手におさまるほどの、ちいさなハープです。

ハープの弦を弾いてみました。すずやかな音が、辺りに響きました。ぽろぽろとこぼれおちてゆく、雨粒のような音色です。

ロレーヌはいっしょうけんめい弦をはじいて、自分の好きな曲を木の実にきかせました(すくなくとも、本人は曲を弾いたつもりでした)。

ハープを弾いていると、かけ声とともにカイがやってきました。ロレーヌはハープを弾く手を止めて、カイに微笑みました。

「おはよう、カイ。今日は早いのね」

「おはよう。ぼくも、あの実が気になったんだ。だって、あまりにちいさいからね」

「いつもは、もっとねぼすけさんなのに!」

ロレーヌがくすくすと笑うと、カイは口をとがらせました。

「ひどいや。ぼくだって、たまにはちゃんと早起きするんだよ」

「ふふ、ごめんなさい。きてくれてうれしいわ」

カイは、ロレーヌの手の中のハープを見つめました。

「楽器を弾いてたの?」

「うん。この子に、きかせてあげようとおもって」

ぼくもききたい、とカイが木の根本に座ったので、ロレーヌはもう一度ハープを弾き始めました。カイは目をつむって、心地よさそうにその音をきいていました。

そうしているうちに、すこしずつ太陽は空高くのぼって、辺りはすっかり明るくなりました。

「ロレーヌ、前よりもハープを弾くのじょうずになったね。それに、ハープの形も、すこし立派になった気がするよ」

「本当に? じつは、ちょっとだけ背がのびたの。だから、きっと楽器もおおきくなったんだわ」

「うわあ、よかったね。妖精の楽器はすごいよね。体が成長すると、それに合わせて楽器もおおきくなるんだもん。ぼくももっとたくさん食べて、おおきくなって、楽器もうまくなれるようにがんばらなくちゃ!」

カイは元気よくそういって、首からかけた笛を空に掲げました。パンパイプと呼ばれる、何本もの管を束ねてつくられる笛です。けれど、カイの楽器はまだ管が三本しかありませんでした。おおきさも、ちいさなカイの手におさまるぐらいのものでした。

ロレーヌは木の実にきかせるように、いいました。

「楽器は、わたしたちが生まれたときから持っている、妖精の木からの贈り物なのよ。妖精は生まれてから死ぬまで、ずっと同じ楽器を奏でてゆくの。命と同じくらい、大切なものなのよ。あなたには、どんな楽器が贈られるのかしら? 生まれてきたら、いっしょに演奏しようね」

ロレーヌは、さっきからにこにこしっぱなしでした。今からその日がくるのが、待ち遠しくてなりませんでした。

「そういえば、昨日は人間たちのところで、ずいぶんと楽しそうにしていたね。いったい、なにを話していたの?」

カイがたずねたので、ロレーヌは「じつはね」と昨日のできごとをカイに話しました。

「今、あの人のお腹の中にあかちゃんがいるんですって! 冬が終わるころになったら、生まれてくるそうよ」

「お腹の中だって?」と、カイは目を丸くしました。

「そうよ。それにね、人間は出会ったひとたちの中で、たったひとりだけと愛を誓い合うんですって。その愛こそが、命をつないでゆくために一番大切なものなのよ」

「なんだ、それ。人間ってへんてこだなあ。それに、ひとりだけを愛することなんてできるの? ぼく、いっしょに暮らしているひとたちのことはみんな好きだし……ひとりだけをえらぶなんて、できないよ」

やっぱりカイも知らなかったんだわ、とロレーヌはほっとしました。カイのことばに、ロレーヌも「そうよね」とうなずきました。

(好きな人のことを考えただけで、胸がどきどきするって、あの人はいってたわ。わたしはカイや長老さまや、ほかの妖精たちのことが大好きよ。でも、どきどきはしないし、苦しくもならない。どちらかというと、おだやかで、優しい気持ちになる)

何度考えても、わかりません。そもそも、恋をした人のことを考えると苦しくなるなんて、それは本当にその人のことを好きだといえるのでしょうか? だれかのことを考えて苦しくなるなんていやだなあ、とロレーヌは思いました。

長老さまならなにか知っているかしら、とロレーヌはふと思いつきました。

(あとで、長老さまのところへ行ってみましょ)

「でも、あかちゃんが生まれるのはすごくうれしいことだよね。人間のあかちゃんが生まれたら、みんなでお祝いしてあげよう」

カイのことばに、ロレーヌも笑顔でうなずきました。

植物の世話をしたり、薬草を煎じたり、楽器の練習をしたり……いつものように、おだやかに一日はすぎてゆきました。

ロレーヌは、今日も女の人の家に顔を出しました。弟か妹が生まれるかもしれないことを話すと、女の人はまるで自分のことのように喜んでくれました。

「それじゃあ、ロレーヌはお姉さんになるのね」

そのことばに、ロレーヌの胸はまたどきどきと高鳴りました。「お姉さん」という響きが、とてもかっこよくて、すてきなもののようにきこえました。

「妖精のあかちゃんは、いつごろ生まれてくるのかしら?」

「長老さまは、冬が終わるころに生まれるだろうっていっていたわ」

「あら。それなら、きっとわたしたちのあかちゃんと同じころだわ。ひょっとして、同じ日に生まれたりしてね」

「まあ! もしもそうだったら、なんてすてきな運命なのかしら!」

ロレーヌは、ますます冬の終わりが待ち遠しくなりました。妖精のあかちゃんも、人間のあかちゃんも、どちらもたいそうかわいらしいにちがいありません。

「その子の名前は、ロレーヌが考えてあげるの?」

「ううん。妖精が生まれたら、その子の名前はみんなで考えるの。占いとか、自然の声をきいたりとかして、どんな名前が一番その子にぴったりなのかって」

そうこたえながら、でもあの子の名前は、わたしがつけてあげたいなあ、とロレーヌは思いました。その名前を、自分があの子にあげる、最初の贈り物にしたいと思いました。

その夜、ロレーヌは長老のウルの元へとおとずれました。ウルはひとりで目をつむり、なにか考えごとをしているように見えました。それとも、ただねむっているだけなのでしょうか。

ロレーヌが声をかけようか迷っていると、ウルは目を開きました。

「おや、ロレーヌや。どうしたのかね」

ええと、とロレーヌはもじもじと指先をつつきました。ウルは優しい目で、ロレーヌを見ています。

ロレーヌは思いきって、ウルにたずねました。

「あのう、長老さま。妖精の木は、妖精が生まれたら役目を終えて、やがて枯れて土へとかえってゆくのでしょう? そのときに新たな種が落ちて、そこからまた新たな妖精の木が育って、その木から新たな妖精が生まれるのでしょう?」

「うむ、そのとおりじゃよ。それが、妖精の命の流れ。大自然の命の流れと、同じものじゃ」

それをきいて、ロレーヌはほっと息をはきました。それなら、自分はだれかひとりだけと愛を誓う必要なんてないのです。そんなことをしなくても、ちゃんと妖精の命はつながってゆくのですから。

「よかった! だって、人間はたったひとりに恋をして、その恋が愛に変わって、そうして新しい命が生まれるっていうんだもの。わたしには、きっとできないことだわ」

ロレーヌのことばに、ウルは微笑みました。

「わしらのような妖精は、本来ならば、だれかひとりのことを特別に愛する気持ちはもたない。だれかと恋に落ちることもなく、自然や動物や人間、すべてを等しく愛してゆく……そういう種族なんじゃ」

ロレーヌはうなずきました。それがあたりまえなのだとロレーヌは思っていました。

「しかし、すべての妖精がそれにあてはまるというわけでもないんじゃよ」

「どういうこと?」

「なにかのきっかけで、恋をする気持ちに目覚める妖精も、いるということじゃ。わしは、そういう妖精を、何度か見たことがある。いつだったか……ある妖精は、人間に恋をした」

「まあ……!」

妖精が、人間のことを! もちろん、ロレーヌも人間のことは好きでした。けれど自分のいだいている気持ちと、その妖精がいだいた気持ちは、きっとまったくちがうものなのです。ロレーヌは人間のことを考えても、胸がどきどきしたことはありませんでしたから。

「それで……その妖精はどうなったの? 恋というものは、その想いが相手に届かないと、愛に変わらないって教えてもらったわ」

「その妖精が恋した人間は、人間の中でもたいそう優しい心をもった青年じゃった。灰色の髪と茶色の瞳をしていた……やがてその青年も、妖精に恋をした。思いが通じ合ったんじゃ」

ロレーヌはちいさく歓声をあげました。妖精の恋の気持ちは、ちゃんと人間に届いたのです。

「じゃあ、その恋は愛へと変わったの?」

「ああ。ふたりは、おたがいを愛しておったよ。そして……おどろくべきことは、それだけではなかった。

その妖精と人間が、愛を誓ったあと。のちにその場所から、なんと新たな妖精の木の芽がひらいたのじゃ。その場所には、種もなにもなかったというのに」

ロレーヌは目を見開きました。それはさっき話した、妖精の命の流れと全く当てはまらないことだとロレーヌは思いました。

「それって……ふたりの愛によって、新たな命が生まれたということ?」

「うむ。どうしてそのようなことが起きたのか、まったくわからなかった。奇跡としかいいようがない。愛が持つ力とは、ふしぎなものじゃ」

「そのふたりは、いまはどこにいるの?」

「妖精の木が育ち、やがてその木から生まれた赤子をだいて、どこかへ旅立っていったよ。その赤子も今ごろは、おぬしと同じぐらいに成長しておるかもしれん。妖精は、体の成長の速さが皆同じではないから、わからぬがのう。

旅に出ずとも、ともに暮らせばいいとわしはいうた。けれど、結局その地には残らなかった。きっとあまりに、特別なできごとじゃったから……どこかだれも知らぬ地で、新たな暮らしを望んだのかもしれぬなあ」

ウルは、どこかとおくを見つめながら、なつかしそうにいいました。

その妖精たちが、どこかで幸せに暮らしていますようにと、ロレーヌは心の中で祈りました。いつかどこかで会えたらいいな、と思いました。

「……わたしもいつか、だれかに恋をすることがあるのかしら? それこそ、人間に恋をするなんてことも、あるのかしら……」

「そうじゃな。生きてゆくうえで、気持ちの変化というものはつねに起こるもの。わしは、それをおかしいことだとは思わんよ。

ただ――種族のちがった者どうしの愛は、いろいろと困難もある。人間と妖精は、生きる長さもちがうでな」

生きる長さ。そのことばに、ロレーヌは重みを感じました。今、仲良くしている人間たちも、それこそあの女の人も、いつかはロレーヌを置いて天国へと旅立ってしまうのです。妖精にとっては、人間の命の長さはあまりに短いものなのでした。

「長老さまは、種族のちがう愛を、よくないことだとおもう?」

「いいや。たとえそれがどんな形あれ、だれかを愛する気持ち自体は、すばらしいものだと思うよ」

ウルはそういって、しわだらけの手でロレーヌの頭をなでました。

「さあ、今日はもうねむりなさい。また明日も、妖精の木の元へとゆくんじゃろう?」

「はい。おやすみなさい、長老さま」

ウルにあいさつをして、ロレーヌは自分の家へと帰りました。

その夜、ロレーヌは夢を見ました。知らない場所で、星を見ている夢です。

自分のとなりで、これまた知らない男の子がいっしょに夜空を見あげていました。けれど目を覚ましたときには、もうその男の子の顔は思い出せなくなっていました。

(だれだったのかしら?)

近ごろ、愛や恋なんてびっくりするような話ばかりをきいていたから、こんな夢を見たのかもしれません。

(なんだか、すてきな夢だったわ)

きっと、今日もいい一日になるだろうとロレーヌは思いました。

それから月日が流れ、季節は春の終わりをむかえました。このところ、雨が続くようになりました。もうすぐ夏がくることを知らせる、雨の季節です。

ロレーヌは雨が好きでした。森に降る、優しい雨が好きでした。雨によって濃くなった大地の匂いや、しとしとと木の葉に当たる雨粒の音が好きでした。

その日も雨の降る森の中、妖精の木のところへとやってきました。ついこのあいだまで、両手におさまるほどにちいさかった実は、ほんのすこしだけおおきくなっていました。

「前に、妖精には楽器が贈られるって話をしたでしょう? 妖精はその楽器を使って、自然と心を通わせて魔法を使うことができるのよ。わたしは、水の魔法が得意なの。だから、雨が好きなのかな?」

毎日こうして、ロレーヌは妖精の実になにかしら話しかけるようにしていました。返事がなくても、その実はちゃんときいてくれているような気がしていました。

「わたしね、魔法をひとのために使いたい。だれかを助けるために、使えるようになりたいの。わたしたちの力は、そのためにあると思うから」

いつその日がきてもいいように、もっと楽器も魔法もうまくならなくちゃ、とロレーヌは思いました。

妖精の実は、静かに雨にぬれていました。

しかし、天気が変わったのはそれからすぐあとのことでした。東の方角が、大きな黒い雲で覆われているのが見えました。

「もうじき、嵐がやってくる」

ウルが顔をしかめて、つぶやきました。

ロレーヌは不安げに、妖精の木の実を見あげました。この子が嵐をたえられるなんて、とうてい思えません。

嵐のうわさは人間たちにも伝わり、みんなは嵐にそなえて畑を守る準備を始めました。畑のまわりに木の板で囲いをつくって、風よけにします。家の窓や扉にも、板を張りました。

ロレーヌもどうにか妖精の木を守ろうと、人間たちの真似をして囲いをつくりました。けれど畑とちがって木には高さがあるから、これでちゃんと守れるかはわかりませんでした。

(なにか、ほかにもできることはないかしら……)

人間たちにきいてみようと、ロレーヌは村へ行きました。そのついでに、女の人の様子も見てみようと思いました。会いに行くのは久しぶりです。

けれど家から出てきたのは、夫である男の人でした。暗い顔をしています。

「妻の具合がよくないんだ」

ロレーヌは息をのみ、部屋の中で横たわった女の人のそばへと駆け寄りました。まるで死んでしまったように、深いねむりについています。

ロレーヌは青ざめ、ふるえる声で男の人にたずねました。

「どうしたの? なにかの病気? それなら、わたしが今すぐに薬草をとってくるわ!」

男の人はうつむき、首をふりました。

「病気じゃないんだ。ただ……お腹の中の赤ん坊が、不安定な状態なんだよ。このままよくならなかったら、生まれてこられないかもしれないんだ……」

「そんな……!」

ロレーヌは、女の人の手をにぎりました。それに気づいたのか、そっとにぎりかえしてくれました。けれど、目はあけてくれませんでした。

「どうして? どうして、生まれてこられないなんてことがあるの? だって、こんなにも会えるのを楽しみにしているのよ。こんなにも大切に思っているのよ。こんなにも愛しているのに、どうして……!」

ロレーヌは思わず声をおおきくして、うったえかけるようにいいました。女の人にいったのか、男の人にいったのか、お腹の中のあかちゃんにいったのか、はたまた天の神さまにいったのか――自分でもわかりませんでした。

男の人は、そっとロレーヌの肩に手を置きました。

「今、妻も赤ん坊も必死でがんばってる。ぼくたちは、ただ見守るしかないんだ。すこしでも負担をかけないように、ふたりを不安な気持ちにさせちゃいけない。だいじょうぶ。きっとのりこえられるさ」

そういった男の人の手が、かすかにふるえているのをロレーヌは肩で感じていました。

ロレーヌはうつむきながら、家をあとにしました。

黒い雲は、ますますこちらへと近づいています。

(……雨は、大地に恵みをもたらしてくれるわ。わたしも、そんな雨が好きよ。けれどときには、大切なものもみんな流してしまう……)

妖精の実も、人間たちの畑も。そして、あかちゃんの命も。なにも流されてほしくないとロレーヌは思いました。

(わたし、どうすればいいの? わたしができることは、もうなにもないの……?)

ロレーヌは、太陽が隠れて暗くなった空を見あげました。

やがて、嵐がやってきました。たたきつけるような雨が、森や村をおそいました。どの家も門戸を固く閉ざし、外にはだれの姿もありません。

そんな中、ロレーヌだけが妖精の木をめざして歩きました。何度も何度も、風に吹き飛ばされそうになりながら。

ようやくたどりついて、ロレーヌは妖精の木を見あげました。

ちいさな木の実は風にあおられ、今にも枝からはなれてしまいそうでした。

せっかくつくった囲いはあっけなく壊れて、どこかへ飛ばされてしまっていました。それを見ただけで、ロレーヌは泣きたくなりました。

ロレーヌは、ハープを持つ手に力をこめました。

「……わたしの魔法は、だれかを助けるためにある。だから今、それを使わなくちゃ」

ロレーヌは、ハープの弦に手をかけました。

「リュラー・ハープ・アマービレ。どうか嵐よ、しずまって……」

そう呪文を唱えて、ハープを奏でようとしたときでした。

「ロレーヌ、魔法を使ってはならん!」

激しい雨音を、切り裂くような声がしました。ふりかえると、ウルとカイがそこに立っていました。ふたりとも、雨にうたれてずぶぬれでした。

「長老さま、カイ……どうして、ここに」

「きみがひとりで、外に出てゆくのが見えたんだ。なにやってるんだよ。あぶないじゃないか!」

カイはおこって、ロレーヌの手からハープをうばいました。

ロレーヌは泣きそうな声で、ふたりにいいました。

「……心配だったの。この子が、枝からはなれてしまうんじゃないかって。だって、枝からはなれてしまったら、もう生まれてこられないのよ……」

ウルは、静かな声でいいました。

「妖精の使う魔法は、ときに自分の命をけずる……。ロレーヌや。いくらおぬしが水の魔法が得意だからといって、嵐をしずめる魔法なんて使ってしまっては、おぬしの命がもたないぞ」

「それでもいいの、この子が助かるなら! だって、わたしの魔法は、そのためにあるんだもの!」

さけんだロレーヌを、ウルは悲しそうに見つめました。

「のう、ロレーヌ……もしもこの子が生まれたとき、そばにおぬしがいなかったら……この子がどれほど悲しむか。どれほどつらい想いをするか。それを、わかっておるか?」

ロレーヌは、なにもこたえられませんでした。ウルは顔をあげ、風にあおられるその実を見つめました。

「たとえ、今この嵐をしずめることができたとしても。また、嵐はやってくるかもしれぬ。冬になれば、つめたい雪に埋もれることだってあるかもしれぬ。自然とは、そういうもの。ときに厳しい自然に耐えながら生きぬくというのも、自然とともに生きる大切な力のひとつなんじゃよ。

今は、この子の命の強さを信じるしかない。この子が、自然の厳しさに負けぬことを、信じるしかないんじゃ」

ウルのことばに、ロレーヌはうなだれました。涙が、頬をつたってゆきました。

カイは優しく、ロレーヌの手をにぎりました。

「この子に一番会いたいのは、ロレーヌのはずだよ。この子が一番会いたいのだって、ロレーヌのはずなんだ。だから魔法を使うなんてだめだよ。ぼく、この子はきっとだいじょうぶだって信じてる。ぼくたちだって、きっとこういう嵐の中を生きぬいてきたんだから。だから、今は信じて見守ってあげよう」

ふたりに手を引かれて、ロレーヌは妖精の木の元を去りました。

ロレーヌは、ただ祈り続けました。どうか大切な命が、助かりますようにと。

そのまま、ねむってしまったようでした。

また、夢を見ました。今度は知らない女の子が、水に流されそうになっているのです。ロレーヌは夢中で、水の中に飛びこみました。

「今、助けるわ!」

流れは強くて、今にも自分がおぼれてしまいそうです。それでも、必死に手足を動かしました。夢だというのに、苦しさを感じました。それでも、とにかく泳ぎ続けました。

とおくにあった女の子の姿が、じきに近づいてきました。そして、その子の手をにぎりました。絶対にはなさないと、その手に力をこめながらロレーヌは泳ぎ続けました。

そしてついに、その子を陸へと引きあげたのです。

「ありがとう……」

その子が、にこりと笑ってロレーヌにお礼をいいました。

そこで、ロレーヌははっと目を覚ましました。まだ、心臓がどきどきと鳴っています。

目を覚ましたあとも、苦しさや疲れが鮮明に残っていました。頭の中がふわふわしている感じがします。けれど、ふしぎとほっとした気持ちが、胸に広がっていました。

嵐は過ぎ去り、外は明るくなっていました。まだ雨は降ってはいましたが、風はおさまっていて、黒い雲は姿を消していました。

小雨の中、ロレーヌは妖精の木のところへと走りました。

妖精の木は、たおれることなくそこに立っていました。

葉は落ちてしまっていましたが、あのかわいらしい妖精の実は、枝からはなれることなく雨粒をつけて光っていたのです。

ロレーヌは、木の幹をだきしめました。

「よかった……本当によかったわ」

やがて雲間から太陽が顔を出し、木を優しく照らしました。金色の光が、ますます美しくかがやきました。

ロレーヌはただただうれしくて、それと同時に、体の力がぬけてゆくのを感じました。そして木の下でたおれこんでいたのを、カイに助けてもらいました。家にたどりついたときには、すっかり体が熱くなってしまっていました。

ロレーヌの風邪は、なかなか治りませんでした。カイは「まったく、ひとりで嵐の中を歩きまわったりするからだよ!」とぶつぶつと文句をいいながら、ロレーヌの看病をしました。「ごめんなさい」とカイに謝りながらも、ロレーヌはずっとにこにこしていました。

風邪と戦っている最中で、ロレーヌはあの女の人のあかちゃんが無事であった知らせをききました。それで会いに行こうと勝手に外に出ようとしたせいで、またカイにおこられたのはいうまでもありません。

やがて夏が過ぎ、季節は涼しくなりました。緑だった森の木々は赤や黄色に染まり、すこしずつ枝をはなれてゆきました。

あんなにもちいさかった妖精の実は、両手でかかえるほどにおおきくなりました。同じころ、女の人のお腹も目でわかるぐらいにおおきくなっていました。

ロレーヌがそっとお腹に触れると、中からぽこぽこと振動が伝わってきました。

「ふふ。きっと、お腹をあかちゃんがけっているんだわ」

女の人はそういって、ロレーヌを見つめました。

「ロレーヌ……ありがとう」

「え?」

「わたしが大変だったとき、手をにぎってくれたでしょう。返事はできなかったけれど、ちゃんとロレーヌがそばにいるのがわかったの。とてもうれしかったわ。それにね、なぜかしら……あなたのおかげで、この子が助かったような気がするの」

女の人のことばが、じんわりと胸に広がりました。なんだか体がむずむずするような、くすぐったいような、そんな気持ちになりました。

「そんな……わたしは、なにもしていないわ。お母さんであるあなたが、がんばったからよ」

ロレーヌははずかしそうに笑いました。

そして、さらに月日は流れて――季節は、冬をむかえました。この地方は一年を通して暖かいので、大雪が降ることはほとんどありません。それでも、朝には霜が張りつき、ときおり粉雪がちらほらと降ることがありました。

成長した実を見て、ウルはもうあとすこしで妖精が生まれてくるころだろうといいました。

しかし、それから一向に妖精が生まれてくる気配はありません。ロレーヌは来る日も来る日も、冬の森を駆けぬけ木の実を見あげました。そしてなにも様子が変わっていないのを見て、肩を落とすのでした。

「どうして、生まれてこないのかしら……」

「ちょっと、のんびり屋な子なんじゃない? もしかして、自分が生まれてくることすらわすれちゃってたりして……」

カイはのん気な声でそういいましたが、ロレーヌはそれでも心配でした。

ひょっとしたらこの子は、生まれてくるのがこわいのかもしれないとロレーヌは思いました。今までずっと、お母さんとも呼べる妖精の木とつながっていたのです。そんな木からはなれて、ひとりになるのをこわがっているのではないでしょうか。

ある朝、ロレーヌは木の下に立って、妖精の実に呼びかけました。

「だいじょうぶよ。こわくないよ。わたしが、ずっといっしょにいるもの。あなたに会える日を、ずっと楽しみにしていたわ」

ロレーヌは、ハープを奏でました。春に弾いたころよりもずっと上手になっていて、大好きな曲は優しい音色で森に響きました。

「あとは、あなたが勇気を出すだけよ。嵐だって平気だったあなたなら、きっとだいじょうぶ。みんな、あなたを待っているわ……」

妖精の実が、風もなくゆれました。

そして――。

ある、冬の終わりの日のことです。

朝日が世界を照らしたと同時に、妖精の実がかがやき出したのです。

ロレーヌがいそいでその実に手をそえると、そっと妖精の実が枝からはなれました。

そして、ロレーヌの腕の中で花のように開いたのです。

その実の真ん中に、ちいさなちいさな、妖精の女の子がねむっていました。変わった形をした、これまたちいさな楽器をだきしめながら。

その子は目をぱちりとあけると、ロレーヌを見あげました。そしてエメラルドのような瞳をきらきらとさせて、ロレーヌにふにゃりと笑いかけました。

愛おしさでいっぱいになって、ロレーヌは女の子をだきしめました。あたたかな涙が、いくつもその子の頬に落ちました。涙がくすぐったかったのでしょうか、その子はかわいらしい声をあげながら、楽しそうに笑っていました。

そのころ、人間の村でもあかちゃんの産声が響きました。

偶然でしょうか、運命でしょうか。種族のちがうふたりのあかちゃんは、同じ日にこの世に誕生したのでした。

女の人と男の人は、ふたりで考えた名前をあかちゃんに贈りました。一方そのころ、ロレーヌも自分で考えた名前を、妹につけてあげました。

「――というのが、あなたが生まれるまでのできごとよ、ローナ」

ハーブティーを飲みながら、ロレーヌは妹のローナにいいました。ふたりの前にはもうひとり、おばあさんが座っています。

あれからローナはすくすくと成長して、今では八つほどに見える女の子になりました。

「うわあ、そんなことがあったんだね。なんだか、ローナってすごくお姉ちゃんに心配かけちゃってたんだなあ……」

「いいのよ。あなたが生まれてきてくれたそれだけで、幸せだわ」

「あのね。お姉ちゃんがローナにいっぱい話しかけてくれたの、すこしおぼえてる気がするんだ。お姉ちゃんが声をかけてくれなかったら、ローナはきっと、今も実の中にいたと思う」

まあ、とロレーヌは声をあげて、そうして優しくローナの頭をなでました。

「それとね……あなたが生まれてきてくれたことも、本当にうれしかったわ、ローナ」

ロレーヌは、目の前のおばあさんにいいました。おばあさんは笑って、ハーブティーを一口飲みました。

「ふふ。わたしが生まれたときのこと、母からきいたことがあるわ。偶然同じ日に生まれた妖精と、偶然名前まで同じだったって。

でも、ふしぎね……妖精のローナはまだちいさな子どもなのに、人間のローナはもう、こんなにもおばあちゃんだもの。妖精とくらべたら、人間の命なんてあっというまなのね」

おばあさんは微笑みながら、つぶやきました。その微笑みが、かつていっしょに暮らしていた女の人にとてもよく似ているとロレーヌは思いました。

もう何度も、ロレーヌは大好きだった人間たちとの、永遠の別れを繰り返してきました。そのたびに、涙が流れました。そのたびに、命の長さのちがいを切なく思うのでした。人間の命を、儚いものだと思うのでした。

(でも……人間はすてきだわ。たとえ、命が短くても。人間の心はとても複雑で、情熱的で、ひとりひとり全くちがう想いをいだいてる。わたし、もっと人間のことを知りたい。人間のことを、もっと好きになりたい……)

人間と触れ合うたびに、ロレーヌはそう思うのでした。

そのとき、となりの部屋からあかちゃんの泣き声がきこえてきました。それに続いて、あかちゃんをあやす声も。けれど、泣きやむ様子はありません。

「あらあら、わたしの孫たちがごきげんななめなようだわ。ふたりとも、泣き止ませるのを手伝ってくれないかしら? 楽器の音をきくと、とたんににこにこしだすのよねえ」

「もちろん」と、ローナとロレーヌは笑顔でうなずいて、それぞれの楽器を手にしました。

ふたりの妖精による演奏が始まりました。ある、暖かな春の日のできごとです。