一楽章

眠れる妖精はいばらの城に

おとぎ話を読んだことがありますか?

海の底に住む人魚や、呪いで姿を変えられてしまったお姫さま。

お菓子の家や、呪文をとなえると扉が開く洞窟。

魔神を呼び出すランプや、幻を見せるマッチの火……。

そんなおとぎ話のような世界を、あなたもマリアたちといっしょに、旅をしてみませんか?

♫ Ⅰ 始まりは迷子から

辺り一面、緑色です。

クーヘン地方は、暖かい気候のおかげで自然に恵まれています。特に、今は新緑の季節。うさぎやりすや鹿たちが、やわらかなこもれびの中を元気よく駆け回っています。その姿はまるで、長い冬を終え、草木が芽吹き、森中が生き生きとしていることを喜ぶダンスのよう。

「ああ、もう! これはいったい、どういうことなのかしら!」

突然、森の中に不満げな声が響き渡りました。動物たちは驚き、ダンスをやめて草木の陰に隠れました。

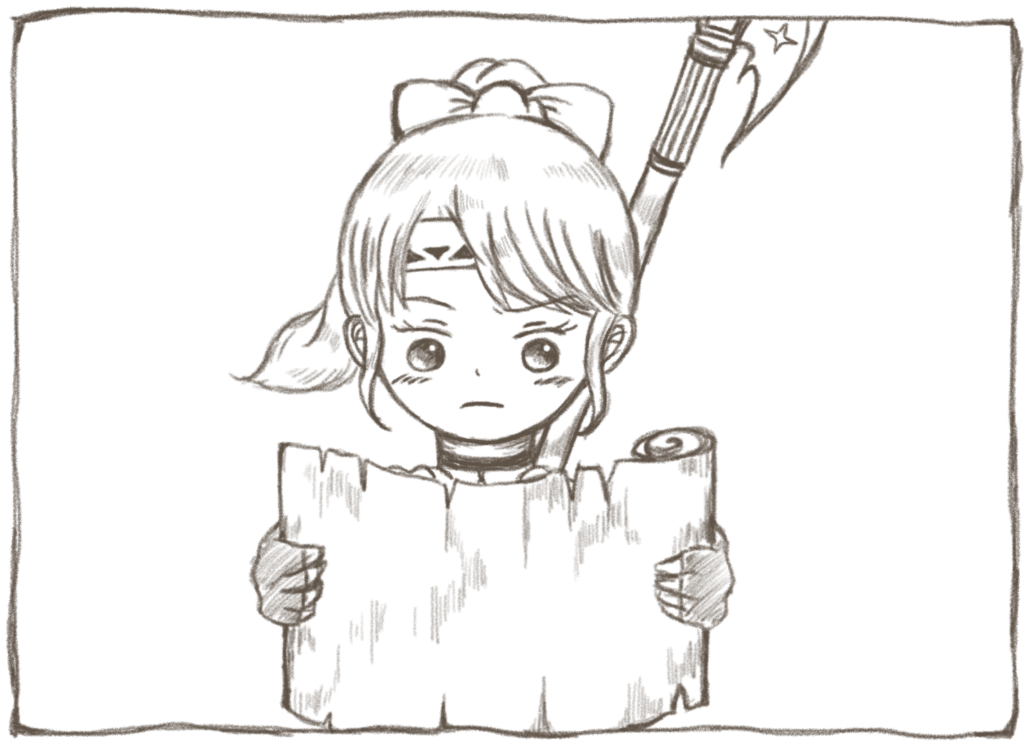

女の子がひとり、しかめっつらをしています。なぜだかどうやら、とっても機嫌が悪いようです――。

「なによ、なんなのよ! この地図、めちゃくちゃじゃないの! こんなでたらめな地図を売りつけるなんて、ひどいじゃないの!」

手にした地図とにらめっこをしながら、女の子はわめきました。すこし歩いては立ち止まり、また歩いては立ち止まり……を、さっきからずっとくり返してばかり。ひとつに結った、金色の髪が揺れています。

やがてその子は、きっと顔をあげました。

「いいわ。こうなったら、ひたすらまっすぐ進むことにしましょう。世界はつながっているんだもの、いつかはどこかにたどり着けるわよね。それに、これは世界中をめぐる旅なのよ。だから、どこをめざしたっていいんだわ!」

地図をくしゃっと丸めると、さらに森の奥深くへと歩いてゆきました。

さて。物語を続けるために、まずはこの女の子のことをお話ししましょう。

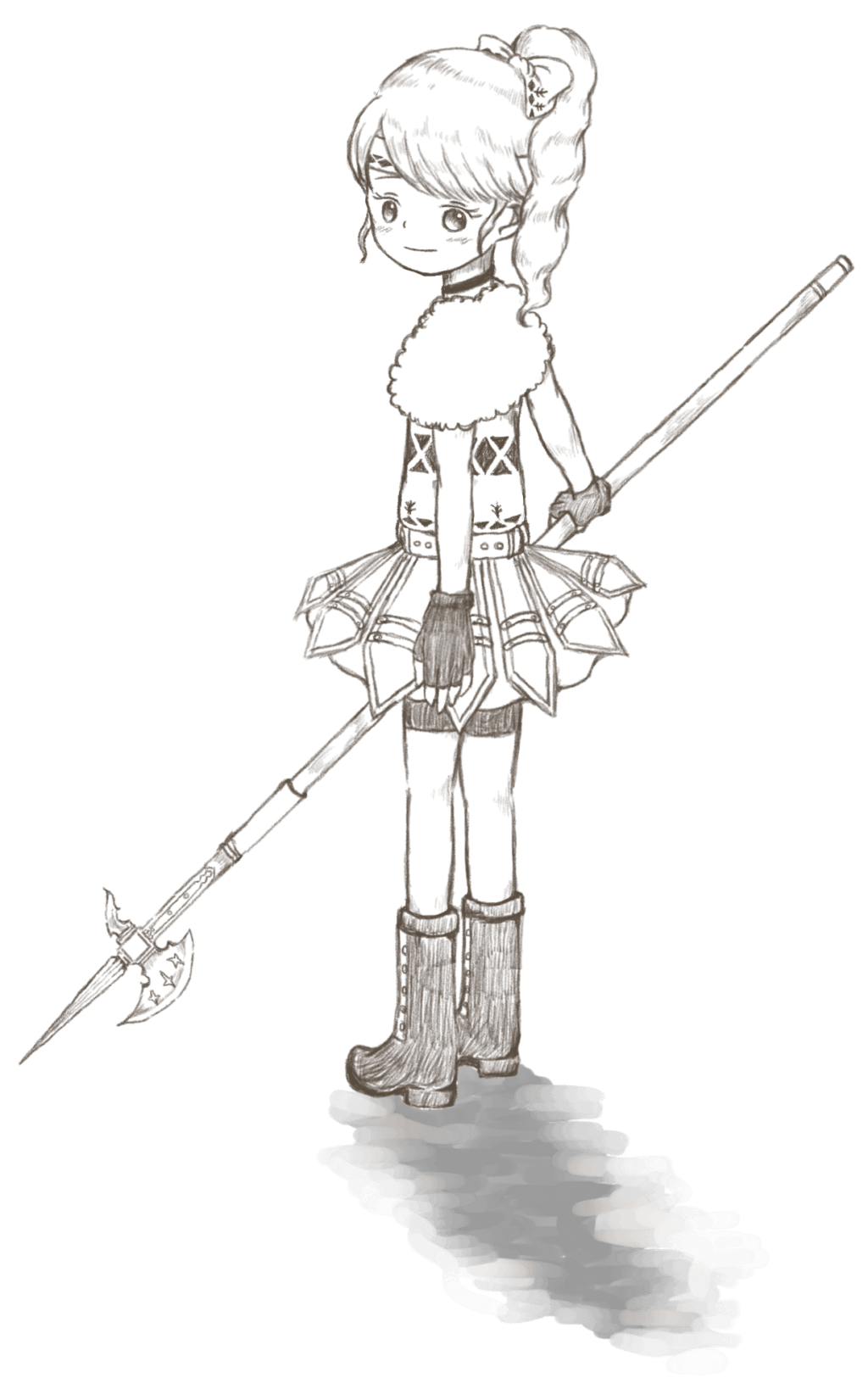

名前は、マリアといいました。歳は十二歳。ぱっちりとした、海のように深い青色の瞳は、いつだって明るく輝いています。

本人は、自分のことをいたってふつうの女の子だと思っていました。しかしほかの人たちは、そうは思いません。

理由はふたつ。ひとつは、まるでどこかの国のお姫さまのようにかわいらしいこと。もうひとつは、武器を持っていること。

自分の背丈よりもはるかに長い槍を、マリアはすずしい顔をしながら背負っておりました。

たったひとりで、マリアは船に乗って、このクーヘン地方へとやってきたのです。

初めて降り立った大地に、心はうきうきとはずんでいました。予定では、お昼ごろには大きな王国にたどりついて、おいしいご飯を食べるつもりでいたのです。

しかし目の前には王国どころか、建物ひとつだって見当たりません。

「でたらめな地図を売るなんて、本当にひどいわ。ちゃんと、お金だって払ったのに。今度会ったら、こてんぱんにしてやるんだから!」

思い出したら、また腹が立ってきました。船が停まった港町で、マリアは商人から地図を買ったのです。商人は優しげな顔をした男の人で、子どものマリアを見て値段をまけてくれたのでした。

あんなにもいい人が、まさか人をだます悪党だったなんて! マリアの心は、悪をうちのめす正義感に燃えていました。

――しかし、じつは地図はでたらめなんかではありませんでした。それもそのはず、マリアは地図をさかさまに見ていたのです。

そもそも、地図を正しく読むにはまず方角を確かめることが大切なのですが……マリアは、それすら知らなかったのです。

(地図がなくたって平気だもん。旅をするときに大切なものは、勘と運と、ほんのすこしの勇気。そして、決してあきらめない気持ち。それらがあれば、だいたいのことはうまくいく。父さまが、そういっていたわ)

過ぎたことを、いつまでも怒っているのはよくありません。道行く先にすばらしいできごとが待っていると信じて、マリアは元気よく歩き続けました。

森に差しこむ、やわらかなこもれびは、いつしか見えなくなっていました。時刻はお昼どきのはずなのに、辺りは夕暮れのように薄暗いのです。ずいぶんと、奥深くにまでやってきてしまったようです。

マリアは、こぶしを強く握りました。目の前に広がる闇を、じっと見つめます。

そして、ささやくようにうたいました。

気をつけろ 気をつけろ

洞窟 沼地 森の奥

夜の砂漠や こごえる雪山

光のない地に 行ってはならぬ

真っ暗闇に うかぶのは

命をくらう 魔物の目

人おらぬ地に 行ってはならぬ

そこにいるのは 魔物だけ

マリアが幼いころから、何度もきかされた歌でした。子どもはみんな、この歌をきいて育つのです。ひとりで危険なところへ行ってはならないという、教えの歌でした。行ったら最後、命ある者はみんな、魔物にたべられてしまうのです。

ところがそんな森の奥で、真っ暗闇で、人のいないところを、マリアは平気な顔をしながら進んでいるのでした。マリアの瞳に、恐れはありません。

いよいよ、マリアの体が闇に包まれたときでした。黒い毛並みの獣が、マリアの前に現れ牙をむきました。その目は血のように赤く、殺気のこもった波のようなものが、揺らめいているように見えました。

「やっぱり、魔物がいるのね」

マリアの声は、とても落ちついたものでした。

もしも、万が一魔物に出会ってしまったら。生きのびるには、とにかくありったけの力で逃げること。まちがっても、戦おうだなんて思ってはいけません。

だというのに、

「魔物なんて、このマリアさまがこてんぱんにしてやるわ!」

マリアときたら、力強いまなざしで魔物をにらみつけると、すばやく背中の槍を構えました。そして、槍の先を魔物に向けたのです。

魔物は地の底から響くような声でほえると、まっすぐにマリアの方へと向かってきました。マリアは魔物をにらみつけたまま、魔物の体をすばやく槍でなぎ払います。

それは迷いのない、とても慣れた手つきでした。

魔物はうめき、そして黒い塵となりました。

「悪く思わないでね。あたしは、負けるわけにはいかないの」

風に吹かれて、黒い塵はどこかへと飛んでゆきました。

マリアはちいさく息を吐き、さらに奥へと歩いてゆきます。

憎しみ 恨み 妬みや 絶望

人の闇から 魔物は生まれ

心を見すかし 姿を変える

おそれるものに 姿が変わる

忘れるな 忘れるな

大切なものは 宝物

人からもらった 贈り物

だれかの想いがこもった物は

闇から心を守ってくれる

宝物と おそれぬ勇気

なくさなければ 魔物に負けぬ

だれもいなくなった静かな森に、マリアの歌声だけがきこえます。

♫ Ⅱ いばらの城の住人は

森は、まだまだ続いていました。ふつうの子どもならば、とっくに泣き出していたでしょう。いいえ、大人だって、不安な気持ちに押しつぶされてしまうに決まっています。

ところがマリアは、とても勇気のある女の子でした。そしてとっても、あきらめることが嫌いな性格でもありました。暗かろうと、魔物がいようと、一度まっすぐ進むと決めたら、引き返したりはしないのです。

「ふう。王国はまだかしら。あと、どれぐらい歩けばたどりつくかしら。どこかに休めるところ、ないかなあ」

なんだか、お腹もすいてきました。荷物の中には、真っ赤なりんごがひとつだけ入っています。

今、食べてしまおうかと思いましたが、どうせなら明るいところで、座ってゆっくり食べたいと思いなおして、もうすこしだけ歩くことにしました。

――ふと、空気が変わったような気がしました。

暖かな風が流れこみ、草木のにおいがむわっと立ちこめます。地面のふかふかとした感触も、より強くなっています。それから音も――今まできこえていた、木々同士がこすれる音が、しんと静かになったのです。

暗かった森に、太陽の光が差しこんでいます。そこだけ森がひらけていて、青空が顔をのぞかせていました。

そのひらけた場所を見て、マリアは「わあ」と声をあげました。

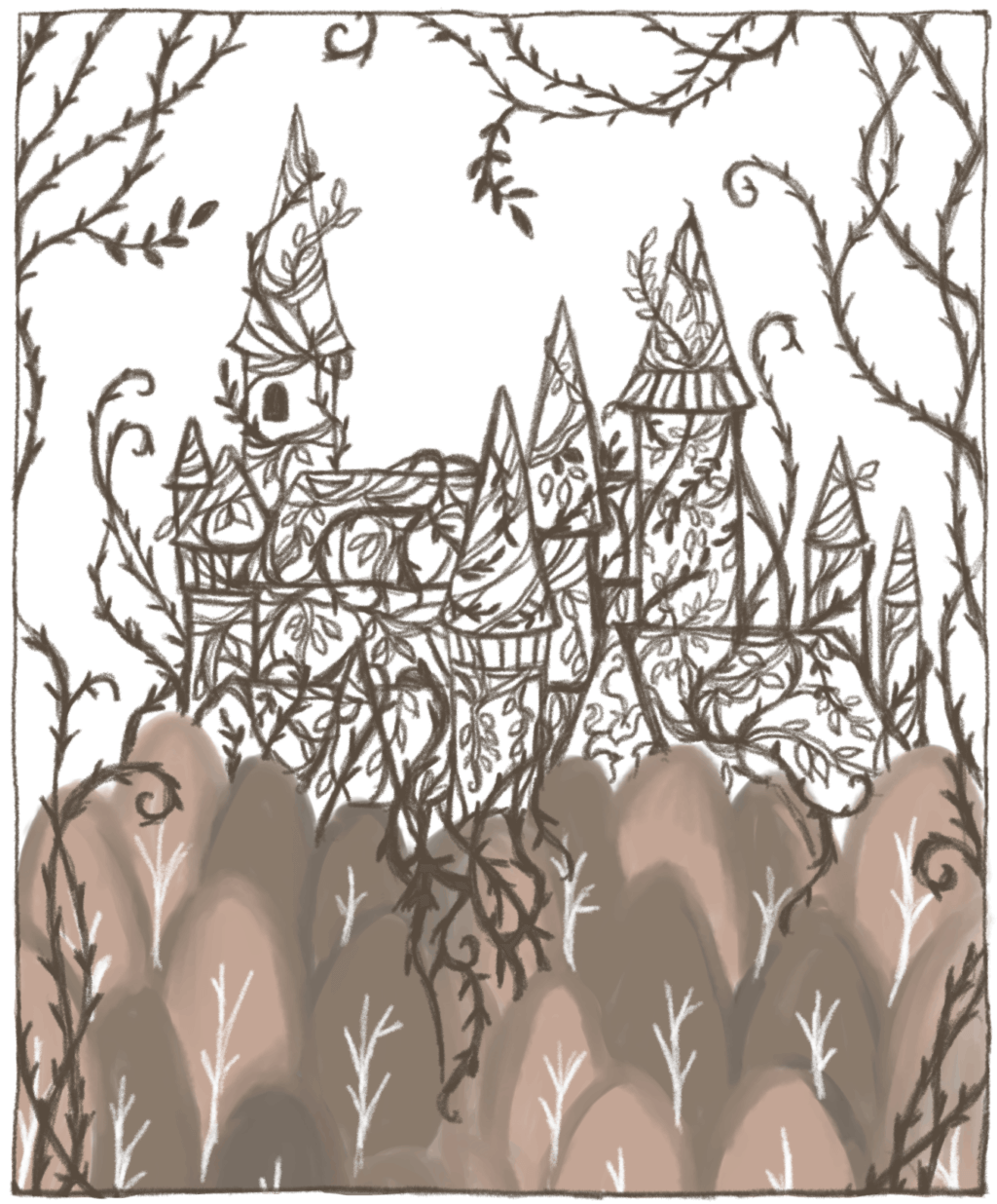

城が、そこに建っていました。

ただの城ではありません。全体が、いばらで包まれています。

城は石でもレンガでもなく、植物の蔓や枝や木の根が、いくつも絡みついてできていました。 それはまるで城自体が、大きな木のようにも見えました。

なんとも、不思議な雰囲気の城でした。

辺りには花が咲き誇り、色鮮やかな蝶が飛んでいます。優しい、小鳥のさえずりがきこえます。

空気中に浮かんだ塵が日の光に照らされて、景色が輝いているように見えました。その美しさに、マリアはしばらく見とれていました。

(なんてきれいなのかしら。まるで、おとぎ話の世界のようだわ)

この城の中には、だれがいるのでしょうか?

疲れていたのも忘れて、マリアは城に近寄りました。

いばらには、するどい棘がいくつもついていました。うっかり触れでもしたら、あっというまに血が出てしまうでしょう。

ほかの建物は見当たりません。町や人の姿もありません。城だけが、ぽつんと建っているのです。

魔物だっているような、深い深い森の中。そんなところに住んでいるなんて、いったいどんな人なのでしょうか。

もしかして、悪い魔女が住んでいるんじゃないかしら。それならやっつけないと。最初にマリアはそう考えました。けれど森の悪い魔女といえば、もっと暗くて、枯れた森に住んでいるか――あるいは、お菓子でできている家に住んでいるものなのだと思いました。ここはどちらにも当てはまりません。

じゃあ、泥棒のアジトかしら。それならやっぱりやっつけないと。考えてみて、それも違うなと思いました。泥棒は町の家々をねらうのですから、アジトももっと町の近くにするはずです。こんな場所では、町に着く前に魔物にやられてしまいますし、泥棒が城に住んでいるというのも、なんだかおかしな話です。

考えれば考えるほど、うずうずしてきました。この不思議な城がなんなのか、とても気になります。

(これは絶対に、調べる必要があるわ。中に入ってみましょ!)

もし、中にいるのが悪い人ならやっつければいいし、いい人なら友だちになればいいのです。

それに植物でできているとはいえ、城は城。きっと、豪華なベッドがあるにちがいありません! 休むこともできるし、ひょっとしたら、おいしいご飯だって出てくるかもしれません。我ながらいい考えだと、マリアは思いました(立派な不法侵入であることは、マリアは考えもしませんでした)。

ところが。マリアがお城に近づくと、なんといばらがひとりでに動き出しました。そして、お城の入り口を固く閉ざしてしまったのです。まるで、だれもその中には入れさせないというように。

むむ、とマリアはうなり声をあげました。これでは中に入ることができません。

槍で、いばらをなぎ払ってしまおうかしら? しかし、マリアはすぐに首を横に振りました。マリアが槍を振るうのは、魔物と悪いやつをやっつけるときだけと決めているのです。なにも悪くない植物を、傷つけたくはありませんでした。

(入り口を閉ざしたってことは、中にだれかいるのかしら。それとも、だれにもとられたくない宝物があるとか? あたしは泥棒なんかじゃないってこと、この植物たちにわかってもらえないかしら……)

しばらく考えた末、マリアはいばらに話しかけてみることにしました。ことばが通じるかはわかりませんでしたが、まずは自分が悪い人間ではないことを伝えることが大事だと思ったのです。

「おおい、いばらさん! あたしは、だれも傷つけたりしないわ! ちょっと、休ませてほしいだけなのよ。たとえば中にベッドがあるとしたら、ほんのすこしだけ、そこで寝かせてもらえないかしら!」

城全体に向かって、マリアは声を張りあげました。しかし、いばらは固く入り口を閉ざしたまま。中に入れてくれる様子は、ありませんでした。それどころか、いばらの先っぽで、しっしと追いはらう仕草をマリアに向けたではありませんか。

その仕草が、なんだかばかにされている気がして、マリアはむっとしました。

「なによ! すこしぐらい、休ませてくれてもいいじゃない、けちんぼ! こうなったら、ぜーったいに中に入ってやるんだからね!」

負けず嫌いのマリアの心に、火がつきました。

きっ、と城を見あげます。城の西側には、高い塔がありました。そこに一箇所だけ、ちいさな窓があるのが見えます。

あそこから入ってやろうと、マリアは塔に向かって走り出しました。あわてたように、いばらがマリアを転ばせようと、足元に輪っかを作ります。

「そんなものに、引っかかるものですか!」

マリアは、ひょいひょいと輪っかを避けてゆきます。

華麗に身を翻しながら、あっというまにマリアは塔の真下までたどりつきました。そして塔の壁に手をかけると、そのまま登り始めたのです!

まずい! いばらは急いでマリアを引きずりおろそうと、塔に巻きつきました。

しかし、ものすごい速さで登ってゆくマリアに、追いつくことはできませんでした。

木の根や蔓に足をかけて、マリアはどんどん上を目指します。荷物もあるし、槍も背負っているというのに、そうとは思えないほどの軽々とした身のこなしです。

いばらは必死に、マリアを追いかけていましたが――マリアの風のような動きに敵わないと思ったのでしょうか、ついには追うのをあきらめたようでした。それぐらい、マリアは高いところまで登っていたのです。

「ふふ。あたしに勝とうだなんて、百年早いのよ!」

いばらとの戦いに勝てたことがうれしくて、マリアは高らかにそう叫びました。いばらは悔しそうに、するすると元の位置へと戻ってゆきました。

「安心してよ! なにもとったりしないわ。休んだら、すぐに出ていくから!」

落ちたら、命はありません。はたから見たら、かなり危険な光景でした。

もしもその場にだれかがいたら、間違いなく止めていたでしょう――しかし幸か不幸か、そんなマリアの姿を見ていた人はだれもいなかったので、マリアはさらに上を目指して登り続けました。

登りながら、マリアは幼いころに読んでもらった、森の中に城があるおとぎ話を思い出していました。そのお話に出てくるのも、いばらで包まれた城だったはずです。

城の中では、百年の眠りにつく呪いをかけられたお姫さまが、ベッドに横たわっています。そして、ちょうど百年経ったときに、城を通りかかった王子さまが、お姫さまにキスをして呪いを解く――そんなお話でした。

初めてその話をきいたとき、マリアは王子さまと出会ったお姫さまではなくて、お姫さまの呪いを解いてあげた、王子さまの方にあこがれていたのでした。だれかの呪いを解いてあげるなんて、なんてかっこよくてすてきなんだろうと思ったのです。

(じゃあ、ひょっとしてこのお城にも、呪いにかけられたお姫さまが眠っているのかしら? そうだとしたら、あたしもあの王子さまみたいになれるかしらね)

しかし、お話の中での王子さまは、ちょうど百年経ったときだったので、いばらがひとりでに道を開けてくれていたのです。入り口だってすんなり入れたので、王子さまはなんの苦労もなく、お姫さまのもとにたどりつけたわけです。

それに比べて、マリアは入り口が開くどころか邪魔をされているので、お話よりもずっと大変な道のりです。

いばらと戦いながら塔の壁を登ってゆくあたしのほうが、ずっとたくましいんじゃあないかしら、とマリアはひとり笑いました。

ようやく塔のてっぺんまで登ったマリアは、反対側を振り向いてみました。森の木々よりも、ずっと高いところにいました。

どこまでも遠くまで、緑が続いていました。高いところだってへっちゃらなマリアは、ここから毎日この景色を見られたら気持ちいいだろうなあ、なんて気楽に考えていました。

窓は思っていたよりも大きかったので、マリアはすんなりと中に入ることができました。

塔の中はしいんと静かで、暖かな空気がマリアを包みました。木の優しいにおいが、鼻をくすぐります。

お城の中も、そこら中に木の根や蔓が絡みついていました。まるで木の中にいるような、不思議な感覚がしました。

いよいよ、この城に住んでいる人のことがわからなくなりました。こんなにも不思議な城に住んでいる人は、いったいどんな人なのでしょう。ひょっとしたら、人ではないのかもしれないとマリアは思いました。

(考えるのは、あとにしましょ。今は、それよりもベッドよ!)

とにかく、やわらかなベッドで眠りたかったのです。城を調べるのは、目が覚めてからにしようと思いました。

マリアはひとつ、大きなあくびをすると、塔のらせん階段を駆けおりました。そして、広い部屋へとやってきました。

そこは、城の中心部分だったのですが――。

「まあ……」

マリアは思わず、両手を口にあてました。

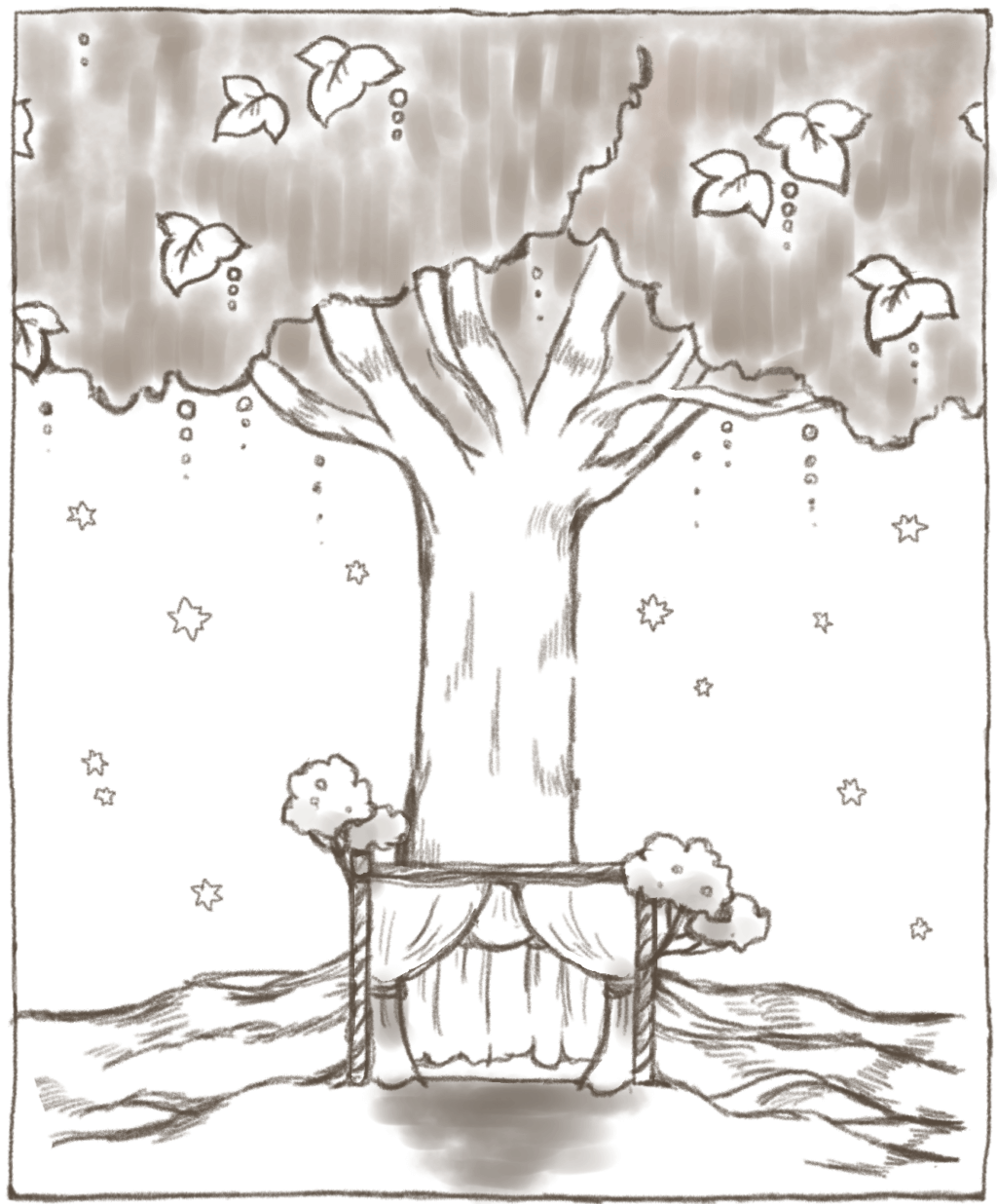

そこには、一本の木が生えていました。見あげるほどに、大きな木です。しかし、ふつうの木とはすこし違いました。

その木の葉はみんな、金色に輝いていました。ぎらぎらとした強い光ではなく、見た人をほっとさせるような、やわらかな光でした。

その木の根っこが、城中に広がっていました。この城の床や壁はみんな、この木が伸ばした根によってできているのです。

(すごいわ……)

どこまでも力強い生命の力を、マリアは感じました。こんなにも美しい木を見たのは、初めてです。

その木の下に、天蓋付きのベッドがひとつ、ぽつんと置かれていました。ベッドまで木でできています。

天幕は閉じられていました。

「やった! ベッドがあるわ!」

マリアは、ごきげんな気分でベッドに駆け寄りました。そして、天幕をめくろうと手をかけます。

「あら……?」

天幕の奥に、だれかが横たわっている陰が見えました。

この城に住んでいる人でしょうか。マリアの手が、迷うように止まりました。

もし、城の主が悪いやつだったら? 天幕をめくった途端、いきなり襲ってくるかもしれません。

どう考えても、勝手に入りこんだマリアの方が悪いのですが――念のため、マリアは背負っていた槍を手に握りました。

再び天幕をめくろうとして、マリアはその手を引っこめました。

(……もし、もしもよ。ベッドの中の人が、じつは死んじゃっていて、そんでもって、おばけになっちゃっていたらどうしよう)

マリアは青くなって、後ずさりました。急に、体が震え出します。

暗い森も高い場所も動く植物も、そして魔物にだって立ち向かえるマリアが恐れているもの――それは幽霊。

実際のところ、マリアは幽霊なんてものを見たことはありませんでしたが。しかし、人は正体がわからないものほど恐れるものです。自慢の槍の先も、幽霊なら軽々とすりぬけてしまうような気がします。

けれどここまで来たからには、ベッドの中を確認するまであきらめきれません。

天幕の先に見える人影。いったい、どんな姿をしているのでしょうか――。

(どうか、おばけなんかじゃありませんように……)

そう祈りながら、マリアはつばをのみこむと――思いきって天幕をめくりました。

そしてマリアは、目を見開きました。

そこには――ちいさな女の子が眠っていたのです。

♫ Ⅲ その子の正体は

「まさか、本当にお姫さまが眠っているの?」

マリアは、まじまじと女の子を見つめました。

体が規則正しく上下していて、ちいさな呼吸もきこえてきます。

きれいな青色の髪に、やわらかそうな桃色のほっぺた。耳の先がとがっていて、人間のものとは違う形をしています。

額には、あの金色の木の葉を並べた形の冠がはめられていました。

楽しい夢でも見ているのでしょうか。口元はうれしそうに、にこにこと笑っています。

そして、見たことないものを大事そうに抱えていました。

(なにかしら、これ)

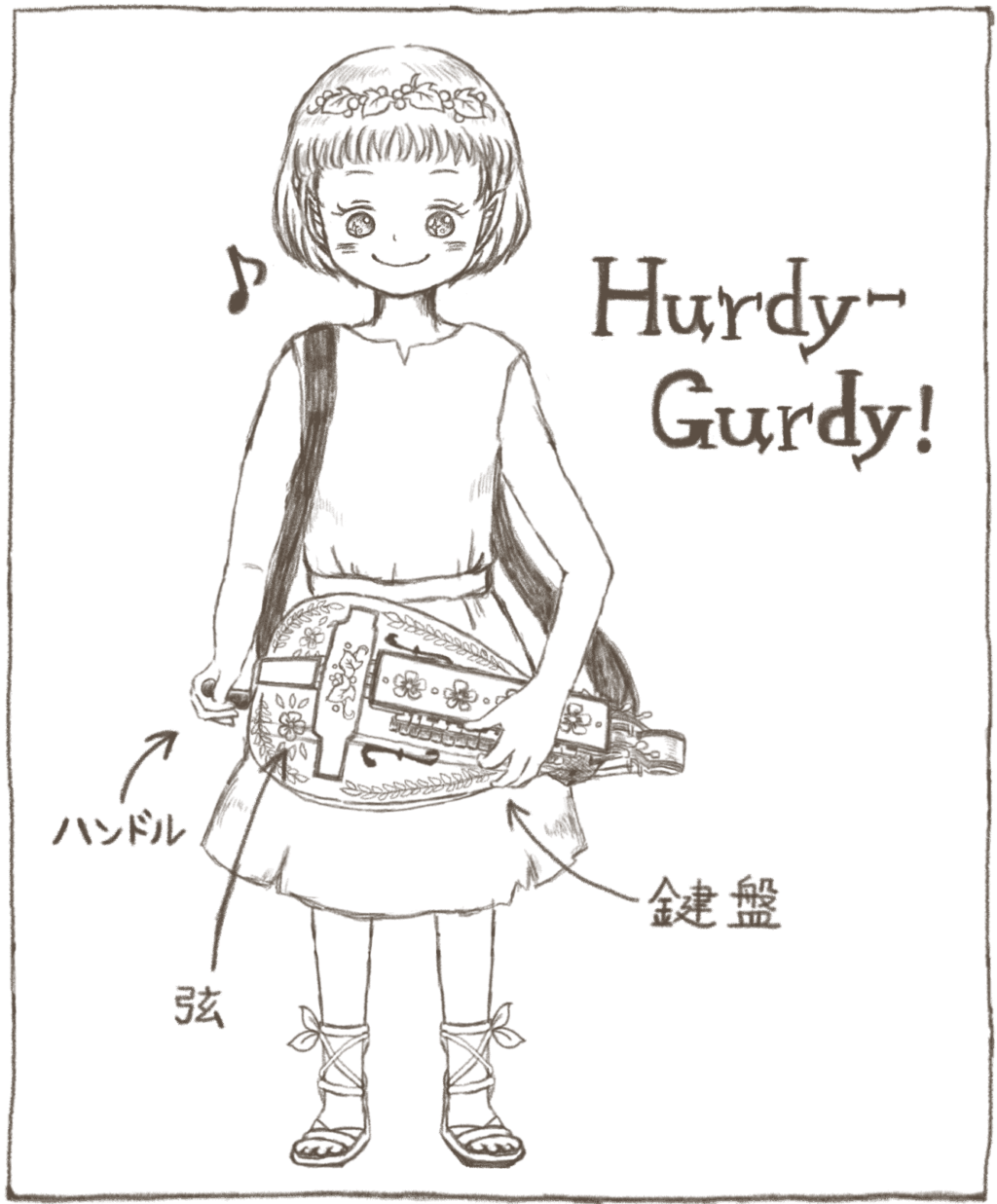

それは木でできていて、その子の両手にすっぽりと収まっていました。卵を半分に切ったような形をしています。細い弦が張られていて、ちいさな鍵盤がいくつもありました。そして卵型の下の部分には、取っ手の形をしたハンドルがついていました。

(へんてこなものを持っているし、それに青い髪の人なんて、初めて見たわ。耳の形も、ちょっと変わっているのね。でも、そんなことよりも……)

なんてかわいらしいのかしら。この子の寝顔を見ているだけで、顔がほころんでしまいます。見た人を引きつけるような、不思議な魅力があって、マリアはどきどきしました。

むりやり起こすのは、かわいそうです。この子が目を覚ますまで待っていようと、マリアは思いました。

マリアは、女の子の顔をのぞきこみました。歳は、八歳ぐらいでしょうか。ほっぺたと同じぐらい、やわらかそうなちいさな手。触れただけで壊れてしまいそうな、女の子でした。それぐらい、はかなく見えたのでした。

あまりにかわいかったので、マリアはそっと女の子の頭をなでて、そして額にキスをしました。

まるでお姉さんが、大切な妹を愛でるように。

すると――女の子が、ぱちりと目を開けたのです。

目を覚ましたのは、偶然だったのでしょうか? 本当におとぎ話のとおりに、キスで目覚めたように見えたので、マリアは驚いて女の子の顔を見つめました。

女の子は何度かまばたきをすると、そのままむくりと起きあがり、両手を高く伸ばしました。

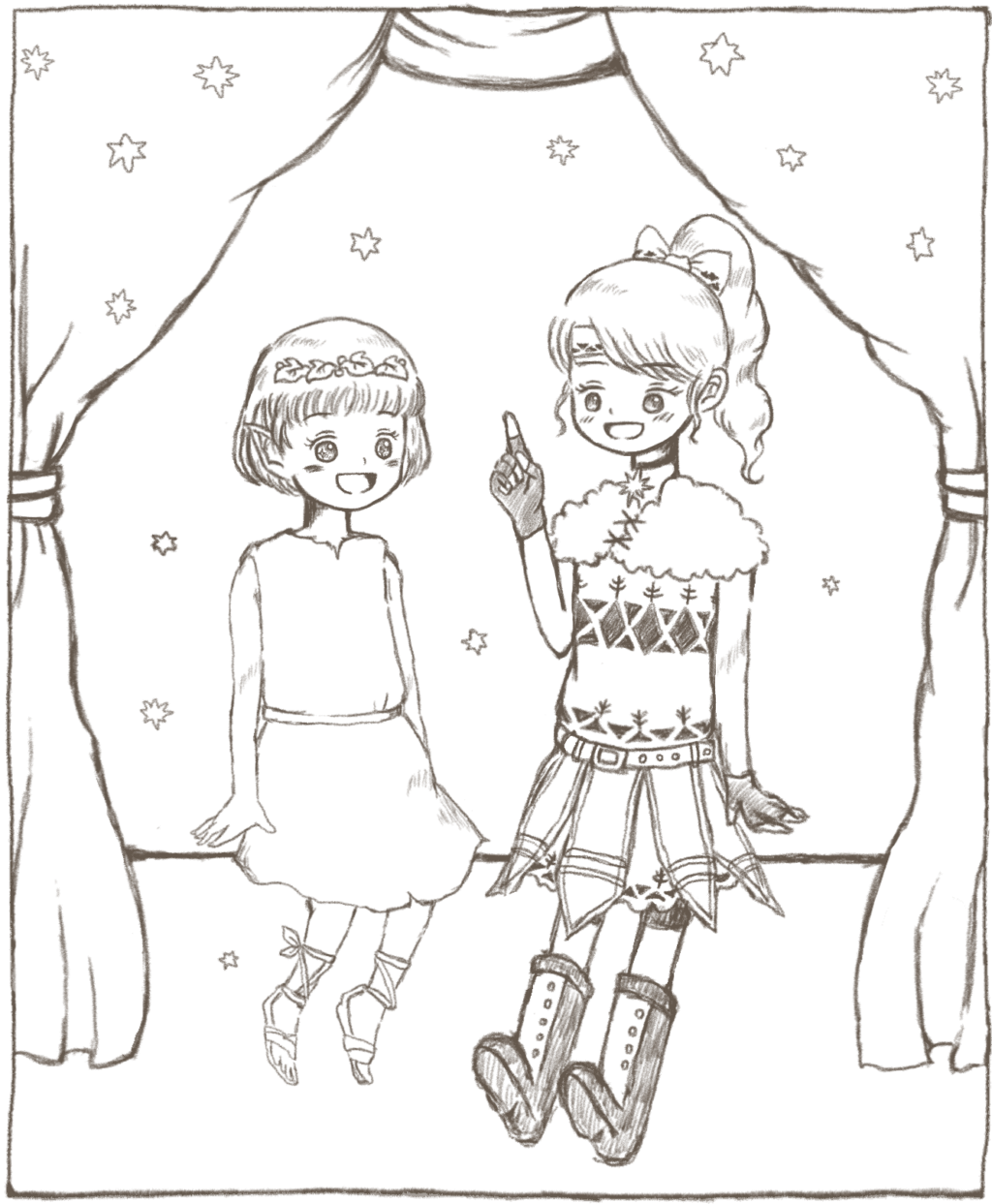

「ふわあ。……おはよう。あなたは、だあれ?」

女の子は、マリアを見つめ返しました。大きなふたつの瞳は、エメラルドのようにきらめいています。

「……おはよう。あたしは、マリアよ。せっかくの眠りを起こしてしまったようで、ごめんなさい」

驚いた表情のまま、マリアはあいさつをしました。

女の子は、首を横に振ります。

「だいじょうぶ。夢の中で、そろそろ起きようかなって思っていたところだよ。なんだか、ものすごくたくさん眠った気がするなあ」

そういって、もう一度大きなあくびをします。

「あなたの、名前は?」

マリアの問いかけに、女の子はすこし考えて――そしてにっこりと笑いました。

「ローナ! 妖精の、ローナ。はじめまして、マリア」

すると、ローナのお腹がくううと鳴りました。

「ああ、お腹がすいちゃったな」

それをきいて、マリアはどこかでりんごを食べようとしていたことを思い出しました。

「そうだわ。あたし、食べ物を持っているのよ。それを食べながら、あなたのことをもっときかせてくれないかしら?」

マリアのことばに、ローナはうなずきました。

ここに座って! と、ローナがベッドをぽんとたたきました。マリアが座ると、ふんわりとベッドが沈みました。

のしのしと体を動かして、マリアの隣にやってきたローナは、にこにこと笑みを浮かべながらマリアを見つめました。近くで見ると、より一層ローナの瞳がきらきらとしているのがわかりました。本当に宝石のようです。

マリアは荷物の中から、りんごをひとつ取り出しました。食べ物はこれひとつしかなかったので、とっておいてよかったとマリアは思いました。

「あ! りんご!」

つるりとした真っ赤なりんごが、ローナの大きな瞳に映ります。

「はい、どうぞ」

ローナは、まるで宝物を扱うかのように、両手でりんごを包みました。

「ありがとう、マリア! ……あれ? マリアの分はないの?」

「それ、ひとつしかないのよ。あたしはいいから、あなたが食べてちょうだい」

本当は、マリアもお腹がすいていたのですが――自分よりも、ローナのお腹がいっぱいになればいいや、と思いました。

ローナはすこし首を傾げると、りんごをマリアに返しました。

「じゃあ、はんぶんこにしよう! 食べ物をだれかとはんぶんこにすると、量は減っても、そのぶんおいしくなるんだよ!」

花が咲いたような笑顔で、ローナはいいました。

マリアはりんごを半分に切って、片方をローナに渡しました。なるほど、たしかにローナのいうとおり、いつもよりおいしく感じられたのでした。

「ローナは、ここに住んでいるの?」

マリアがきくと、ローナは困ったように眉をひそめました。

「わからない。ローナね、自分の名前と、妖精であること以外は、なんにもおぼえていないんだ」

それは大変だわ、とマリアも眉をひそめました。眠っているあいだに、記憶を夢の中に置いてきてしまったのでしょうか?

「どうして、ここで眠っていたのかもわからないの?」

「うん……。マリアは、ここがどこかわかる?」

「森の中にあるお城、ってことしかわからないわ。お城の周りは、いばらで囲まれていたの。それも、ひとりで勝手に動くいばらよ。通せんぼしてきたけれど、このあたしには敵わなかったの!」

マリアは、いばらとの壮絶な戦いを、ローナに話してきかせました(だいぶん、大げさに話していましたが)。

「そういうわけで、あたしはお城の一番高い塔の壁を、よじ登ってここまできたのよ」

「マリアって、すごいんだねえ! ローナだったら、絶対そんなことできないよ!」

マリアの話に、ローナは楽しそうに笑いました。

そしてどこかなつかしそうな目をして、遠くを見つめます。

「自分のこと、なにもおぼえてないけれど……でも、ずっとだれかと一緒にいた気がする。こうして、毎日楽しく笑っていたような気がするんだ」

この城には、ほかにもだれかがいたのでしょうか。そうだとして、その人はどこへ行ったのでしょう。

それに、城の中へ入るにしても出るにしても、周りはいばらにふさがれているのです。マリアのように、いばらと戦った人が、ほかにもいたのでしょうか。

しかし今はその人の行方よりも、もっと気になることがありました。

「ローナは、本当に妖精なの?」

「うん! マリアも妖精のこと、知っているよね?」

「ええ、そうね……きいたことはあるわ」

古くから、妖精と出会った者は幸せになれるという言い伝えが、この世界にはありました。

どうして幸せになれるのかは、わかりません。妖精がなんでも願いをかなえてくれるのかもしれないし、一緒にいればよい方向へと導いてくれる、幸運の神さまのような力があるのかもしれません。

どんな姿をしているのか、どこに住んでいるのかもわからない種族を、多くの人が探し求めたといいます。

自分が幸せになるために。

けれど結局、だれも妖精を見つけることはできませんでした。みんな悔しがって、妖精なんて嘘だったのだと決めつけました。今では、その言い伝えを本気にしていない人たちばかりです。

マリアがその言い伝えを初めてきいたのは、まだ幼いころでした。ちいさなマリアは、自分も妖精に会いたいと思いました。幸せにしてほしかったからではありません。幸せというものは、だれかにお願いするものではなくて、自分で見つけるものなのだと、マリアはちゃんと知っていましたから。

ただ、妖精と友だちになれたらいいなと思ったのです。友だちになってお菓子をあげたり、一緒に遊んだりしたいと思っていたのです。

(……そう。そうだわ。あたしは、妖精を探しに行ったことだってあったのよ。結局、見つからなかったけれど……)

それから今まで、一度も妖精と会ったことはありませんでしたが、きっとどこかにいるのだろうと信じ続けていました。嘘だと決めつける大人たちに、「妖精に失礼だわ!」と怒ったことだってあります。

「妖精はね、魔法を使ったり、薬草から薬を作ったりできるの。あとね、歌や音楽が大好きなんだよ!」

自分がそんな言い伝えになっていることも知らず、ローナはおいしそうにりんごをかじりました。

マリアはどきどきしました。ちいさいころから会いたいと思っていた妖精が、目の前にいるのです。

それに、魔法が使えるなんて! 魔法なんて、それこそおとぎ話の中だけのできごとだと思っていました。

この不思議な女の子と一緒にいたら、きっとわくわくするようなことが起こるような予感がしました。

「あたし、妖精ってもっとちいさくて、羽がはえていて、きらきらした粉を振りまいているものだと思っていたわ」

ローナは八歳ぐらいの女の子で、羽なんかはえていなくて、ぱっと見ただけでは人間の女の子となんら変わらないのです。

「そういう妖精も、もしかしたらいるかもしれないね。でもローナたちは、人間とほとんど姿が変わらないから。だから、人間たちと一緒に暮らしていたんだよ」

ローナのことばに、マリアは耳を疑いました。

「人間と、一緒に暮らしていたですって? ローナったら、まだ夢の続きを見ているんじゃない?」

「ええ? それって、どういうこと?」

「だってあたし、妖精と出会ったのは初めてよ。たぶん、ほかに会ったことがある人も、ほとんどいないんじゃないかしら」

ローナは目を見開きました。

「そんな……人間と妖精は、お互いに助け合って生きていこうねって約束したのに。ローナ、だれと暮らしていたのかはおぼえてないけれど――その約束は絶対、忘れないよ」

ローナは、家族や友達のことはおぼえていませんでしたが、妖精がどうやって暮らしていたのかとか、魔法の使い方とか、薬草の見分け方とか――そういうことは、おぼえていました。ローナの思い出だけが、すっぽりとぬけてしまっているのです。

ローナは不安そうな表情を浮かべて、マリアを見あげました。

「マリアは妖精と人間の約束、忘れちゃったの? ううん、それだけじゃない。妖精と会ったの、初めてっていったよね? ほかの妖精はどこにいるの?」

「……わからないわ。この世界では、妖精は言い伝えの中だけの種族なんだもの。約束のことだって、あたし知らなかったの」

「そんな……」

ローナは顔をふせました。ひどく落ちこんでしまったようです。

マリアはローナの背中を、優しくなでました。

「ごめんなさい、あたしが余計なことをいってしまったわね。だいじょうぶよ、きっと世界のどこかに、妖精たちが住んでいるところがあるんだわ。もちろん、人間と一緒にね。世界はとても広いんだもの。あたしが知らないことだって、たくさんあるに決まっているわ」

マリアだって、まだ旅を始めたばかり。世界は広く、そして知らないことだらけなのです。妖精たちと一緒に暮らしていた人たちがどこかにいても、不思議ではありません。案外、この近くにそんな村や町があるのかもしれません。

それに、どこかで人間と妖精が一緒に暮らしているなんて、とてもすてきなことです。早くその場所に行ってみたいとマリアは思いました。

マリアのことばに、ローナもすこしずつ元気を取り戻したようでした。ふにゃりと笑って、うなずきました。

「ありがとう。そうだよね、きっと会えるよね」

そういって、ローナは頭をかきました。するとその手が、自分の額に触れました。

「あれ? なんだか変なものが、ついてる」

ローナは首を傾げます。

「あなたの額に、葉っぱの冠がはめられているわよ。ほら、このベッドの後ろにある木と、同じ葉の形をしているわ」

ローナはベッドから降りて、金色に輝く木を見あげました。

そして大きな瞳を、さらに大きく見開きました。

「これは……妖精の木だ」

「妖精の木?」

「妖精が生まれる木だよ。妖精は、木から生まれるんだ」

どういうこと? と、今度はマリアが首を傾げました。

「この木が育って、花が咲くと――やがて、大きな木の実ができるんだ。その木の実から、妖精は生まれるんだよ。だから妖精にとっては木がお父さんでもあるし、お母さんでもあるんだ」

「じゃあ、ローナはこの木から生まれたの?」

「たぶん、そうじゃないかな……おぼえていないや」

ローナはうなりながら、あまり自信のない声でそうこたえました。

「ふつうは、一本の木にひとつ木の実がなって、そこから妖精がひとり生まれるんだ。でもたまに、ふたつ木の実がなって、兄弟や姉妹ができるときもあるんだって」

「へえ……」

ローナが教えてくれたことに、マリアはただただ驚くばかりでした。

金色の木は、ただ静かにローナとマリアを見おろしています。

「大事なことなのに、どうして思い出せないんだろう……」

ローナは悲しげな顔をして、その木の幹をそっと抱きしめました。

マリアはそっと、ローナにいいました。

「……ローナは、おぼえていないっていったけれど。この木はずっと、あなたのそばにいたのよ。まるで、あなたを守るようにね。それってやっぱり、この木があなたの両親だからじゃないかしら」

根を伸ばして城をつくったのも、いばらで囲んでだれも入れさせないようにしたことも、みんなローナを守るため――マリアは、そんな気がしたのです。

「……そう、かな。うん、きっとそうなんだね。……ずっと、ローナのそばにいてくれてありがとう」

ローナは優しく、抱きしめた幹をなでました。

風もないのに、木の葉が優しく揺らいだような気がしました。

「額の冠も、この木と関係があるのかしら? ほら、同じ葉っぱの形だもの」

「それも、わからないや……。でも、いつもは冠なんてついていないはずなんだ。ほかの妖精たちにきけば、わかるかもしれないなあ」

ローナの失った記憶も、冠のことも、知るためにはほかの妖精に出会うしかなさそうです。

ローナはしばらく愛おしそうに、金色に輝く妖精の木を抱きしめていました。

「ところで、マリアはどうしてここにきたの?」

幹を抱きしめていた両手を離して、ローナがマリアにたずねました。

「あたしは、世界をめぐる旅の真っ最中なの。この森をぬけた先に、レープクーヘンという王国があって、そこを目指していたんだけれどね。持っていた地図がまちがっていて、道に迷ってしまったのよ。それで森をさまよっていたら、このお城を見つけたというわけ」

迷ったのはあくまでも地図のせいであることを、マリアは強調して伝えました。

「わあ! 世界を旅しているなんてすごいね!」

「まあね。ものすごく高い山や、見渡すかぎりに広がる海。王国や都だってたくさんあって、それぞれちがった暮らしをしているのよ」

得意そうに話すマリアを見て、ローナは目を輝かせました。

実際のところは、マリアは自分の足で山を登ったことはありませんでしたし、故郷以外の国や村は、まだ数えるほどにしか行ったことはありませんでした。ローナが素直にすごいと尊敬のまなざしを向けてくれたので、すこし大げさにいってみたくなったのです。

(これから行く予定なんだし、いいわよね)

「いいなあ。世界には、すてきなものがたくさんあるんだね」

ローナは、うらやましそうにマリアを見つめました。エメラルドのような瞳は、あこがれに満ちています。

マリアはすこし考えて――ローナにひとつ提案をしました。

「ローナ。あなたさえよければ、あたしと一緒に妖精を探しにいかない? ほかの妖精たちに会えれば、きっとあなたの記憶だって戻るわよ。額の冠のことも、わかるかもしれないし」

「ほんと?」

ローナは、うれしそうにいいました。けれどすこしだけ顔を曇らせて、妖精の木の方に目を向けました。

「でも……ローナがここを離れたら、この木がひとりぼっちになっちゃう。それってきっと、とても寂しいことだよね。この木はローナのことをずっと守ってくれていたのに、ローナはなにも、この木にしてあげられていないんだ」

ローナがつぶやくと、それがきこえたかのように、金色の葉が揺れました。

すると、ローナのとがった耳がぴくりと動きました。

〈だいじょうぶ。いってらっしゃい〉

優しくて、穏やかな木のことばが、ローナにはきこえたような気がしました。

やがてローナは決意したように、再びマリアの方へと振り向きました。

「ローナ、マリアと一緒に行きたい。自分の足で世界を歩いて、記憶を取り戻したい。自分の力で、妖精たちを見つけたい」

そのことばに、マリアはにっと笑いました。

「そうこなくっちゃ。旅は、新しいことがいっぱいよ。よろしくね」

「ありがとう! ふつつか者ですが、よろしくお願いします!」

ローナはぺこりと頭をさげました。ちいさなローナが、ふつつか者なんてことばを使うのがなんだか面白くて、マリアは笑いました。

こうして、ふたりは一緒に旅をすることになりました。

世界のどこかに、妖精たちがいることを信じて。

♫ Ⅳ 妖精の魔法

さて。そうと決まれば、さっそくこの城から出ようということになりました。

ローナは、眠っているあいだも大事そうに抱えていた、卵型の機械のようなものを肩からさげました。

ローナの荷物は、たったこれだけです。

「ずっと気になっていたの。それ、なにかしら?」

「これはね、ローナの楽器だよ」

「楽器?」

町で楽器ひきの人たちを何度か見かけたことはありましたが、ローナの持っている楽器は、一度も見たことがありません。

ハーディ・ガーディという楽器だよ、とローナが教えてくれました。

下の部分についたハンドルを回すと、張られていた弦が中の円板とこすれて、音が出る仕組みのようです。

「妖精は生まれたときから、楽器をひとつ持っているんだ。ローナの宝物なの」

ローナは、そっと楽器をなでました。

しかし困ったことに、この城の入り口はいばらがふさいでいるのです。もし入り口を開けてくれなければ、また塔の窓から壁をつたっておりてゆくしかありません。

「あたしはたぶん、塔の窓からおりられるけれど……ローナは、ちょっとむりそうよね」

ローナの手はやわらかくてふにふにしていて、まるで力がなさそうなのです。手を滑らせて、塔から真っ逆さまなんてことになったら元も子もありません。

体はマリアよりもずっと小柄でしたが、ローナを抱えて壁をつたうのは、さすがのマリアもできないと思いました。

どうしましょう、とマリアが考えていると。ローナがにこっと笑いました。

「だいじょうぶ。妖精と自然は、仲良しだから。ローナがここを出たいっていえば、きっといばらたちも道を開けてくれるはずだよ」

そういって、ローナはそっと城の扉に手をかけました。

「ここから、出てもいいかな。今まで守ってくれて、ありがとう。もう、だいじょうぶだから」

ちいさく語りかけるように、ローナはつぶやきました。

そして、城の扉をゆっくりと押します。

すると――あんなにも入り口が固く閉ざされていたというのに、すんなりと扉が開いたのです。

いばらは、はしっこに避けて道を開けてくれていました。

「……妖精って、すごいのねえ」

マリアがしみじみといいました。

ローナが、ついに城の外へと足を踏み出しました。

すると突然、地面が揺れ始めました。辺りに、砂ぼこりが舞いあがります。

驚いたふたりが、振り向きました。

城が、枯れてゆくところでした。さっきまで、たくましくそびえていた植物の城が、みるみるうちに茶色くなって、枯れてゆくところでした。

「そんな!」

ローナが、城に駆け寄ろうとします。

「だめ、あぶないわ!」

マリアがローナの体をつかんで、引っ張りました。このままここに立っていたら、つぶされてしまいます。

妖精の木も、囲んでいたいばらも、なにもかもが枯れてゆきました。

いばらの先が、揺れています。それがまるで、さよならと手を振っているかのように見えました。

「まって! おねがい、いかないで!」

ローナは必死に、手を伸ばしました。その手は虚しく、空を切ります。

あっというまのできごとでした。

さっきまで目の前にあった、立派な城はもうどこにもありません。

枯れ果てた植物たちが、風に吹かれて揺れているだけでした。

ローナは、その場に座りこみました。そしていつまでも、枯れた植物たちをじっと眺めていました。

「ローナ……」

マリアが、ローナの肩に手をのせました。ちいさな体が、さらにちいさく見えました。

「……きっとね、あなたを守る役目が終わったんだわ。あなたが、どれぐらい長く眠っていたのかはわからないけれど。あなたが、自分の意思で外に出ようと思った。だからあの木も、もう休もうと思ったのよ」

「マリア……」

ローナが、マリアの手を握りました。マリアもその手を強く、握り返します。

「……そうだね。植物はたとえ枯れてしまっても、命までは消えたりしない。土に還って、また新しい命となるんだ。だから、きっとまた会える。悲しくないよ」

ローナは、そっと微笑みました。

背後で、うなり声がきこえました。振り返ると、ふたりの後ろに巨大な獣が立ちはだかっています。毛並みはまるで、闇のように黒く染まっています。

そして、なんと頭が三つもありました! 六つの目はどれも、血のように赤く輝いています。

「うわあ! なに、あれ!」

「魔物だわ! あたしがやっつけるから、ローナは隠れていてちょうだい!」

マリアは魔物をにらみつけて、背負っていた槍を構えました。

頭が三つもある魔物を見たのは初めてです。それでもマリアは恐れることなく、槍の先を魔物に向けました。

「かかってきなさいよ! あんたなんか、こてんぱんにしてやるんだからね!」

魔物はそれにこたえるように大きくほえて、マリアに飛びかかりました。

真ん中の頭が、マリアにかみつこうと首をもたげます。それを避け、その首めがけて、勢いよく槍を振りおろしました。

真ん中の頭が、地面に落ちました。黒い塵となって、ばらばらになって消えてゆきます。

しかし、その塵はひとりでに集まって、再び頭となって首にくっついてしまったのです。

「ええっ。そんなの、きいてないわよ!」

驚きながらも、マリアがもう一度、槍の先を振るいます。

しかし、右と左の頭を斬り落としても同じ。すぐに元どおりになってしまうのです。これではきりがありません。

せまりくる魔物の牙を必死で避けながら、マリアは考えます。

「頭は三つでも、体はひとつよね。それならきっと、体をねらえばいいんだわ!」

マリアは魔物の体の下に潜りこもうとしました。しかし頭が邪魔をするので、なかなか思うようにいきません。六つの目が、背後に移動してもすぐにマリアの姿をとらえてしまうのです。

「きゃあっ」

潜りこむのに夢中になりすぎて、背後から襲いかかってきた頭に気がつきませんでした。背中に盛大に頭突きをくらったマリアは、そのまま地面を転がります。

「もう! 痛いじゃないのよ!」

きっ、と魔物をにらみつけて叫びます。

マリアを押しつぶそうと、のしかかってきた魔物の右足を間一髪、槍の柄で受け止めました。

ものすごい力です。マリアは歯を食いしばって、魔物の右足を受け止め続けます。絶対に負けるものかと、マリアは槍を持つ手に力をこめました。しかしどうにかここからぬけ出さなければ、このまま押しつぶされるか、かみくだかれてしまいます。

真ん中の頭が、がばっと口を開きました。

かまれる! 思わずマリアは目を閉じました。

「そこの、真っ黒な悪い子! マリアにかみつくなんて、絶対に許さないよ!」

かわいらしい声とともに、速い旋律が森中に響き渡りました。

ローナが、とてもすばやい指さばきでハーディ・ガーディをひいていました。右手でハンドルを回し、左手でいくつもの鍵盤を押します。

「ハーディ・ガーディ・カンタービレ! おおいなる森の植物たちよ、マリアを助けて!」

旋律を奏でながら、ローナが呪文を唱えました。

その音色に共鳴するかのように、地面が揺れ出します。

すると魔物の足元から、太い蔓が勢いよく伸びて、魔物の体をしめつけました。魔物が苦しそうに、うめき声をあげます。

この隙を、マリアが逃すはずがありません。

「さあ、観念なさい!」

しっかりと槍を構えなおすと、マリアはすばやく魔物の体めがけて、槍を振りあげました。

魔物の体すべてが、塵となって――今度こそ、本当に塵となって消えてゆきました。それきり、よみがえることはありませんでした。

辺りが、しんと静まります。

ふう、と息をひとつ吐くと、マリアはローナの方へと駆け寄りました。

「なんだかよくわからないけれど、助かったわ! ありがとう。ローナは、すごい力を使えるのねえ!」

興奮したようにいうマリアに、ローナもうれしそうに笑いました。

「よかった。マリアが無事で……」

そこまでいいかけると、力がぬけたようにローナがその場に倒れこみました。

「ローナ! どうしたの? だいじょうぶ?」

あわてて、マリアがローナの体を抱き起こします。

ローナはまるで深い眠りについたかのように、気を失ってしまったのでした。

ローナが目を覚ますと、辺りはすっかり暗くなっていました。

木々の隙間から、白く輝く星と月が見えます。

ゆっくり体を起こすと、すぐ隣でマリアが心配そうにこちらをのぞいていました。

「よかった、目が覚めたのね。気分はどう?」

たき火に照らされて、マリアの顔が揺らめいています。

「うん。もうだいじょうぶだよ。ローナ、どうなっちゃったの?」

「あたしを助けてくれたあと、気を失ったのよ。その楽器を鳴らして、なにか呪文を唱えていたわ。そうしたら、大きな植物が地面から生えてきたの」

マリアは、ハーディ・ガーディを指さしました。

「もしかして、あれが妖精の魔法なの?」

マリアの問いかけに、ローナはこくりとうなずきました。

「……妖精は、楽器を鳴らして、自然の力を借りた魔法が使えるんだ。雨を降らせることも、風を起こすことだって、できるの。そうやって、妖精たちは困っている人たちを魔法で助けるんだよ」

「すごいじゃない。人間にはできない、すてきなことよ」

けれどローナは、悲しげにうつむきました。

「でもね、ローナは魔法を使うのがへたくそなんだ……。魔法を使うときは、いつも心を落ちつかせていなくちゃいけない。さっきみたいに、自分の気持ちが高ぶったまま魔法を使うと、その反動が自分の体に返ってくる。そうすると、気を失ったり、けがをしたり――死んでしまうことだってある」

死――そのことばに、マリアは、息をのみました。

「どうしても、マリアを助けたくて。絶対に、マリアを死なせたくなくて。そのことだけを考えて、必死で楽器を鳴らしたの。けれど結局、自分が気を失っちゃった。もっと、うまく魔法を使えるようになりたいのに」

マリアは思わず、ローナの体を抱きしめました。ローナの体が、びっくりしたように震えました。

魔法を使うことが、そんなにも危険なことだなんて夢にも思っていませんでした。自らの命を危険にさらしてまで、自分を助けてくれたローナに感謝すると同時に、なんてはかない女の子なのだろうと思いました。

「本当にありがとう、ローナ。あたしを助けてくれて。あなたはあたしの、命の恩人だわ」

マリアの感謝の言葉に、ローナは微笑みました。

「どういたしまして。あのね、だれかの役に立てることが、ローナにとって、心からうれしいことなんだ……」

「さっきの黒いやつは、なんだったの?」

ローナが、マリアにたずねました。

「あれは魔物。生きる者を襲う、ひどいやつら。人間も、動物も、きっと妖精の命だって、奪おうとするのでしょうね」

たき火の揺らめく赤い光を見つめながら、マリアはいいました。その隣では、ローナがちいさな眉を寄せながら首を傾げています。

「ローナね、魔物って初めて見たような気がするよ……ローナが生まれたころは、魔物なんていなかったような気がするんだ」

マリアは目を瞬かせました。

「そんなはずないわよ。だって、あたしがちいさいころには、もういたもの。ローナがおぼえていないだけじゃないかしら? 魔物は暗い森の奥や、洞窟の奥にいるから、見たことないって人はいるだろうけど……でも、知らない人はいないと思う。子どもだって知っているし、歌にだって出てくるもの」

ローナはマリアよりも、ずっとずっとちいさな女の子でした。当然、マリアよりもあとに生まれてきたはずです。

ローナはまだ首を傾げていましたが、ひとまずマリアのことばに納得したようでした。

「そっかあ。じゃあ記憶が戻ったら、思い出すかもしれないね。それにしても、魔物ってなんだか変だったな。どうしてだろう。動いていたけれど、生きているようには思えなかったんだ」

ローナのことばは、おかしなものでした。けれどマリアは笑わずに、とてもまじめな顔つきでうなずきました。

「魔物はね。あたしたちが感じた憎しみや恨みや、絶望の気持ちから生まれてくるのだそうよ。ふつうの生き物とはちがうの。そして、魔物を見た人の心を見透かして、その人が最も恐れているものに、姿を変えてしまう」

「なに、それ! ますます、変な感じだなあ。じゃあ、さっきの頭が三つある子は、マリアが最も恐れているものの姿だったってこと?」

マリアは首を横に振りました。

「魔物は、ふだんは牙がある獣とか、するどいくちばしのある巨大な鳥とか、それか……大きな翼をもつ竜だとか、そんな姿をしているの。魔物は、人のよくない気持ちから生まれたものだから……そういう、みんなが怖いと思う姿をしているんじゃないかしらね。まあ、あたしはあんな魔物、全然怖くないけれど! 怖いのは、もっと別のもので……」

たとえば幽霊とか、といいかけて、あわてて口をふさぎました。自分の怖いものをだれかに知られてしまうのは、なんだか悔しい気持ちがしたのでした。

「そうなんだ……魔物って、とても恐ろしいものなんだね」

ローナが体を震わせると、マリアは微笑みました。

「だいじょうぶよ。大好きな人からもらった、大切な贈り物を持っていれば。それがあれば、その贈り物が心を守ってくれる。心さえ魔物に見透かされなければ、魔物は姿を変えることはないのよ」

「そっか。それなら、ローナもきっとだいじょうぶだね。妖精の木からもらった、ハーディ・ガーディがあるもん」

ローナはそっと、ハーディ・ガーディをなでました。

そして、マリアの顔をのぞきこみました。

「マリアの大切なものはなに? おしえてくれる?」

「あたしは、この槍が宝物。旅をしながら、この自慢の槍で魔物をやっつけることにしているの。魔物がいなくなれば、みんなも安心できるでしょうから」

「すごい。マリアは、みんなを助けるために旅をしているんだ!」

みんなを助けるため――そのことばに、一瞬だけマリアの胸が、ちくりと痛みました。マリアの心の奥底に、大切な人の顔が浮かびました。

けれどすぐに笑って、得意げに胸元をたたきました。

「まあね。でも当分は、妖精たちを探すことの方が大切だから、魔物退治はお休みすることにするわ。さっき、あなたに助けてもらっておいていうのもなんだけれど、ローナにこんな危ないことをさせるわけにもいかないもの」

「ローナもマリアのお手伝い、するよ!」

ローナは勢いよく、マリアの手を取りました。

マリアは驚いて、ローナを見つめます。

「どうして? 運が悪かったら、死んじゃうかもしれないのよ」

「だからこそ、だよ。マリアがどれだけ強くたって、槍を振り回せたって、ひとりは危ないよ。寂しいよ。でも、ふたりだったら危ないことも、寂しさだってはんぶんこにできるから。助け合うことだって、できるじゃない?」

「でも……やっぱり、だめよ」

もし、ローナが魔物にやられて死んでしまったら――それを考えただけで、マリアは胸がつまる思いがしました。

(そんな悲しい思いは――もう二度としたくないの)

けれどローナはマリアの手を取ったまま、首を横に振るのでした。

「さっきの魔物、とても悲しそうだった。そりゃあ、憎しみとか絶望とか、そんなものから生まれているんだから、そういうふうに見えるものなのかもしれない。でも……魔物だって、本当ならこんな悪いことをするために、生まれてきたくなかったんじゃないかな」

ローナのことばに、マリアは戸惑いました。

魔物はただ、生きるものを襲うだけ。それに理由などないのです。魔物に感情なんて、あるはずがないとマリアは思っていました。

「さっきの魔物も、だれかの憎しみから生まれたものなんだよね? 戦うことで、すこしでもその憎しみや悲しみを消してあげられるなら。それなら、ローナも戦いたい。うまくいえないけれど、そんなふうに思ったんだ。魔物を倒したら、体は塵にはなっちゃうかもしれないけれど。でも、それはきっと、みんなを休ませてあげることにも、なると思うんだ」

魔物たちのため、というローナの考えにマリアは驚きました。みんな、魔物に襲われるのが怖くて、魔物たちがどんな気持ちでいるのかなんて考える人はいませんでしたから。

マリアは、ふわりと微笑みました。

「ローナって、優しいのね。……きっとこれから旅をしていくうちに、さっきみたいに魔物と出会うことがきっとある。そうしたら、あたしと一緒に、立ち向かってくれるかしら?」

ローナのことは、自分が守ればいいのです。絶対にこの子を死なせはしないと、マリアは心に誓いました。

任せてよ、とローナは大きくうなずきました。

「魔法は、まだまだへたくそだけれど……でも、薬草を集めるのは得意なんだ! どんなけがや病気だって、治せる薬を作れるんだよ」

ローナの話をきいて、マリアはどうして妖精が幸せを呼ぶといわれているのか、すこしわかったような気がしました。

たとえば雨が降らない土地に、妖精が魔法で雨を降らせてあげたら、人はきっとそれを奇跡と呼ぶでしょう。不治の病に冒されていたとしても、妖精が作った薬があれば、治すことができるのです。

そうやって妖精たちはずっと、人間を助けてくれていたのでしょう。

(人間は、妖精のようなことは、なにもできないけれど、ローナが無事にほかの妖精たちと出会えて、そして、幸せになれたらいいな)

マリアはそう思いました。その手伝いがすこしでもできたらいいなと、思いました。

「魔法だって、練習すればきっとうまくなるわよ。あたしだって、初めから槍を使いこなしていたわけじゃないわ。いっぱい練習したのよ。だからだいじょうぶ。すこしずつ、一緒にがんばりましょう」

マリアの励ましのことばに、ローナはうれしそうに笑いました。

「ねえ、なにか曲をひいてくれないかしら。ええと、魔法じゃなくて、ふつうの演奏をね。あたし、もっとローナの音楽をききたいわ」

もちろんだよ、とローナはうなずいて、ハーディ・ガーディを構えました。ハンドルをくるくる回して、軽やかに鍵盤を押してゆきます。楽器はひとつしかないのに、たくさんの音色がきこえてくるような、不思議な音色でした。

それに合わせて、ローナがうたいました。

あなたが生きたその軌跡を

音にのせて 歌にのせて

伝えてゆくよ

立ち向かう勇気や だれかを愛する想いや

自分を傷つけてしまう優しさや だれかを守る強さ

それをみんな 伝えてゆくよ

それはきっと……

そこまでうたうと、ローナは急に手を止めてしまいました。

「……続きが、思い出せない。どうしよう。とっても、大切な歌だった気がするのに」

「記憶を取り戻したら、きっとまたうたえるわよ。そのときに、またきかせてね」

「うん……久しぶりに、楽器をひいたんだ。弦が古びちゃっているなあ。あとでしっかり、お手入れしないとね」

ローナは慎重な手つきで、楽器をいじっています。

「楽器をひくことが、本当に好きなのね」

「うん! 妖精にとって、楽器は命と同じぐらい、大切なものだからね。でもね、本当に大切なものは、楽器じゃないんだ」

「どういうこと? それは、なにかしら?」

「だれかを想って、音楽を奏でる気持ちだよ。楽器は、それを助ける道具にすぎないもの。音楽は、喜びや、悲しみや、怒り、幸せ……想いを表現するのに、ぴったりなものだから。想いのこめられた音楽は、きっとだれかの心を動かすよ。それは、妖精も、人間も、関係ない。ローナたちはこれからも、だれかに大切なことを伝えるために、音楽を奏でながら生きてゆくよ」

そんなローナの姿が一瞬、とても大人びて見えました。どうしてか、とても長い時を生きている大人のように見えたのです。マリアは目を細め、微笑みました。

「ふふ。それはきっと、人間も同じだわ。音楽というものはきっと、いつだって人々のそばにあるのでしょうね。歌声や楽器の音色で、うまく伝えられない想いやことばを、あたしたちは音楽にのせてきたんだわ」

マリアは楽器をひいたことがありませんでしたが、ローナの話をきいて、ひとつ思い出したものがありました。

それは、お母さんがいつも歌ってくれていた子守唄。マリアが安心して眠れるように、いい夢を見られるように、心をこめてうたってくれた子守唄。

明日も元気に過ごせますようにと、お母さんの願いがこめられた子守唄が、マリアは大好きだったのです。

「そう……そうね。音楽って、いいものよね」

マリアは、夜空を見あげました。

今日だけで、いろいろなことがありました。

言い伝えでしか知らなかった妖精、へんてこな形をした楽器に、自然の力を借りた魔法。いばらで包まれた城……。そのどれもが、マリアにとって不思議ですばらしいできごとでした。

そもそも、ローナと出会えたのは道に迷ったからでした。それを思うと、でたらめの地図も悪くないな、とマリアは笑いました。

ローナはころりと横になった途端、すやすやと寝息をたてました。かわいいな、とマリアは思いました。

(お城の中でも寝ていたのに、よく寝る子ねえ)

ローナの隣にマリアも寝そべって、ちいさく子守唄を口ずさみました。

(母さまのように、うまくはうたえないけれど……)

そう思っていたのは本人だけで、じつは森にすむ動物たちや虫たちや、植物たちも、みんなその歌声にうっとりと耳を傾けていたのでした。

やわらかい月の光に

小鳥も ゆらり 眠る

おやすみ 小さな手のひら

静かに 包み込んで

いつでも すぐそばにいるよ

やさしい そのこころに

あふれるような ぬくもりが

絶えぬように 願いながら

ローナは口元を緩めて、マリアの服の裾をつかんでいます。

そばにいたいと、強い意志をもっているかのように。

眠っているローナの顔を、のぞきこみました。

胸の奥が、ざわめいています。

眠る前、ローナがマリアにいいました。

「マリアってなんだか、優しいお姉ちゃんみたい」

それは、なんでもないひとことでした。けれどそのことばは、マリアの胸に深く突き刺さるようでした。

ローナのきれいな青い髪をそっとなでます。

「クレア……」

そうつぶやいた途端、とてつもない苦しさに襲われました。

視界が、揺れました。

声には出さずに、マリアはローナに語りかけました。

(ねえ、ローナ。あたしにはね、妹がいたの。クレアという妹。あたしは……本当にお姉ちゃんだったのよ。

クレアはすこしどんくさいところがあって、なにもないところで転んでしまうような子だった。でも、いつも勉強熱心で、あたしなんかよりもずっと頭がよかったわ。あまえんぼうで、いつも「お姉さま、お姉さま」って、あたしの後ろを着いてきていたの……)

大好きな、大切な妹でした。

マリアは、ゆっくりと瞳を閉じます。

まぶたの裏に、幼いころの記憶が映し出されました……。

♫ Ⅴ マリアが旅に出たわけは

今から、数年前のこと。

この世界の北の大地に、ひとつの国がありました。とてもちいさいけれど、いつも人々の笑顔であふれている国です。

寒さが厳しいところではありましたが、みんなで助け合って暮らしていました。薪がなくなれば、隣の家の人が分けてくれたし、だれかが迷子になったという話をきけば、国中の人が探しに出かけました。

住むところがどれだけ寒かろうと、人々の心はとても温かったのです。

国の中には湖がひとつあって、その真ん中に城が建っていました。そこが、マリアの家でした。

「マリアさま! 今日という今日は、しっかりお勉強机に座ってくださいませ! クレアさまは、とっくに準備をなされていますよ!」

教育係の先生が、怒ったように腰に手をあてます。もはや日課のようにいわれているお小言でした。

「はあい。すぐに行きますから!」

そのころ、まだ八歳だったマリアは元気よくこたえました。心の中では、顔をしかめていました。マリアは勉強なんて、これっぽっちも好きではありませんでしたから。

マリアにとって、一時間以上も椅子に座り続け、文字だけの本を眺め続けるなんてことは、空腹よりもいやなものでした。

先生は疑り深い目で一度マリアを見ると、ため息をついて図書室の方へと向かってゆきます。

その背中が見えなくなるのをしつかりと見届けて――マリアは風のように走って、ある部屋へと向かいました。

そこは、城に仕える人たちが寝泊まりする部屋でした。今は朝なので、当然みんなは働きに出ていて、だれもいません。

マリアは隠しておいた、厚着のコートと赤いリボンのついた頭巾を取り出しました。これがないと、とても寒くて外に出ることはできないのです。

しっかりとそれを着こんで、マリアは曇った窓を勢いよく開けました。

つめたくて、新鮮な空気が部屋の中に吹きこみます。雲ひとつない青空が目に飛びこんできました。

「今日は雪の降っていない、とっても貴重な日よ! こんなにもすてきな日にお勉強だなんて、先生ったらどうかしているわ!」

マリアは図書室の方に、べえっと舌を出すと、窓からひらりと飛び降りました。

そして、町の方へと軽やかに駆け出します。

途中で、大きく盛り上がった雪の丘に立ち寄りました。そこからなら、城も町も見渡すことができるのです。

朝日に照らされて、積もった雪がきらきらと虹色に輝いています。国全体に雪が積もっているので、まるで国が大きな虹に包まれているようでした。晴れたときにしか見られない、珍しい光景でした。

マリアは、ここからの景色が好きでした。この凍えるような寒さも、虹色に輝く雪も、なにもかもが大好きでした。

はあっ、と真っ白な息をひとつ吐きます。そして再び、町の方へと駆け出しました。

「また、うちのおてんば姫さまがやってきたぞ」

転がるように駆けてゆくマリアを、町に住む人たちが微笑ましげに見ています。頭巾を被っていても、町の人たちにはすぐばれてしまうのです。こうしてマリアが、こっそりひとりで町へとやってくるのは、しょっちゅうでしたから。

マリアは、お気に入りのお菓子屋の扉を開けました。ちりん、と扉についたベルが、お客が来たことを伝えます。

「こんにちは! いつもの、くださらないかしら?」

マリアは丁寧な口調で、お店の主人に声をかけました。白いひげをたくわえた、優しいおじいさんです。その隣には、毛糸の帽子をかぶったかわいらしいおばあさんもおりました。

「これはこれは、マリアさま。本日も、お忍びで?」

「まあ、そんなところですわ! だって、先生がお勉強しなさいなんて、おっしゃるんですもの。こんなにもいい天気なのに、もったいないですわ!」

そうこたえながら、マリアはコートのポケットから銅貨をふたつ取り出して、おじいさんに渡しました。

「相変わらずお元気そうで、なによりです。けれどあまりおてんばが過ぎますと、また国王陛下におしおきされてしまいますぞ」

「ばれなければ、だいじょうぶよ! だから、あなたたちもだまっていてちょうだいね」

「善処いたしましょう。マリアさまは、うちの大事なお客さまですから。これからもいらしていただかなくては、困りますからの」

おじいさんはいたずらっぽく笑いました。おばあさんはにこにこしながら、棚からお菓子をふたつ出して、マリアのちいさな手にのせてくれました。

「ありがとう! クレアも喜ぶわ」

「クレアさまは、お元気ですか?」

「ええ。お医者さまからも、すこしずつ元気になっていますっていわれているわ。だから今度ここに来るときは、クレアも一緒よ!」

そういって、マリアはひまわりのように笑いました。

気がつけば、太陽はすでに高く昇っています。今ごろ城の図書室では、教育係の先生が眉をつりあげているでしょう。

おじいさんに別れを告げて、マリアは城へと再び走り出しました。

ぬき足、差し足、忍び足。物音を立てぬよう、飛び出した窓の方へと向かいます。

しかし、城の角を曲がったところで、後ろから大声をかけられました。

「マリア!」

マリアはびくりと体を震わせました。振り向かなくても、だれだかすぐにわかります。

「また、ひとりで城をぬけ出したりして! 先生にご迷惑をおかけしてはだめだと、いつもいっているだろう!」

「エ、エリクお父さま……!」

青い顔で振り向きます。けれど買ったお菓子だけは、いそいでコートのポケットにしまいました。せっかく手に入れたお宝を、ここでとられるわけにはいきません。

マリアのお父さん――エリクは厳しい顔をして腕を組んでいましたが、ふいに意地悪く笑いました。

「マリア。罰として、今日は槍の稽古はなしだ。代わりにわたし自ら、おまえの勉強を見てやろう。そうだな……この世界の歴史がびっしりと書かれている、三千ページの本を教科書にすることにしよう」

三千ページ! 考えただけで頭がくらりとしました。それに槍の稽古がないのも、マリアにとっては辛すぎる事態です。体を動かすことが大好きなマリアにとって、エリクとの槍の稽古は、城での暮らしの中でとても大切な時間でした。

「父さま! せっかくのおさそいですが、ごえんりょさせていただきます!」

マリアはだっと駆け出しました。しかしエリクは、マリアの動きなどお見通しでした。

あっというまに、マリアの体を脇に抱えてしまいました。マリアがばたばたと暴れても、エリクはすずしい顔をしています。

「さあ、楽しいお勉強の時間だぞ」

「えーん! 父さま、ごめんなさい!」

脇に抱えられたまま、マリアは図書室の方へと連れられてゆきました。

「よし、じゃあ今日はここまでにしよう」

結局マリアは半日も、文字だけのおもしろさのかけらもない本を読まされるはめになりました。終わるころには、マリアは灰のように燃えつきていました。長いこと座りすぎて、お尻がやけどをしたように痛みました。

しかし、こんなにも長くエリクがマリアと一緒にいてくれたのは珍しかったので、ほんのすこしだけ、うれしくもありました。

いつもエリクは忙しくて、食事の時間と槍の稽古の時間ぐらいしか、一緒にいられないのです。暇ができても、体の弱いクレアを心配することが多くて、マリアは城の中では、ひとりでいることが多かったのでした。

「さあ、マリア。がんばったから、ほんのすこしだけ槍の稽古をしてあげよう」

「ほんとう?」

マリアはお尻の痛みも忘れて、勢いよく立ちあがりました。

ふたりは、訓練場へと向かいました。

エリクの持つ、立派な槍が夕日に照らされてきらりと光りました。マリアが持っているのは、エリクの槍の半分ほどの長さしかありません。

(はやくあたしも、父さまみたいなりっぱな槍を持てるようになりたいなあ)

目の前に立つエリクを見あげながら、マリアはいつも思っていました。

そしてふたりは、何度も槍を打ち合いました。

凍えるような寒さの中だというのに、マリアの額には汗が浮かんでいました。

稽古が終わるころには、辺りはすっかり暮れていました。

「ありがとうございました」

マリアは丁寧に、エリクに頭をさげました。

「強くなったな、マリア。このままではわたしなど、すぐに追いこされてしまいそうだ」

やわらかな微笑みを浮かべて、エリクがいいました。けれどマリアは、エリクがまだまだ手加減をしてくれているとわかっていました。

「ねえ、父さまはとても強い槍使いで、魔物をやっつけながら世界を旅していたのよね!」

海のように青い瞳をきらきらさせて、マリアがききました。

今でこそ、この国の王ではありましたが、元々エリクは旅人だったのです。魔物を倒すために、世界を旅する槍使いでした。

「旅人だった父さまが、エミリアお母さまを助けてくれたんだわ。母さまが乗っていた馬車を襲った魔物たちを、それはもう、光のような速さで倒したって! いいなあ、あたしも、見たかった! もう、どうしてあたしったら、そのときに生まれていなかったのかしら!」

おかしな不満をもらしたマリアに、エリクは笑いました。

「マリアが生まれていないのは当然じゃないか! それが、わたしと母さんの出会いだったんだから!」

マリアのお母さん――エミリアは、自分を助けてくれたエリクを一目見ただけで、恋に落ちてしまったのです。

一国の女王と、ただのしがない旅人。結ばれるまでにはいろいろと困難もありましたが、最後にはエリクはこの国の王となり、この国と一生をともにすると決めたのでした。

そして――マリアと、クレアが生まれたのです。

そんなふたりの出会いの話が、マリアは大好きでした。そして、世界を旅していたエリクに、あこがれを抱いていました。それも、魔物を倒すだなんて! 強いだけでなく、だれかを助けるために旅をしていた自分のお父さんを、マリアは世界で一番かっこいいと思っていました。

「父さまは、本当にすてきだわ。あたしも……じゃなくて、わたくしも、大きくなったら魔物を退治しながら旅をして、みんなを助けるお姫さまになるの!」

エリクは困った顔をしながらも、優しくマリアの頭をなでました。

「マリアは、わたしの大事な娘だ。だから、そんな危ないことをしてはいけないよ。けれど、そんな勇気のある子に育ってくれてうれしい。あとはもうすこし、勉強をがんばるべきだな」

また勉強、ということばが出てきたので、マリアは頬を膨らませました。

ふと、エリクは真剣なまなざしでマリアを見つめました。

「けれど、もし――もしこの先、マリアがその手で、だれかを守らねばならないときがきたら。これだけは、おぼえておいてほしい。だれかのことを、恨んではだめだ。人のことも、魔物のことも」

「魔物も、だめなの? だって、悪いやつなんでしょう?」

マリアも、エリクを見つめ返します。ふたりは、同じ瞳の色をしていました。マリアの海のような瞳は、父親譲りなのです。

「魔物は、人の恨みの気持ちから生まれるといわれている。だから魔物を恨んだら、また新しい魔物が生まれてしまうんだ。

それに――もしこの世界に、魔物がいなかったとしても。人が人を恨んだら、きっとその人を傷つける。そしてまた、別のだれかを傷つけてゆく。それが広がったら――いずれ戦になってしまう。戦になったら、なにも悪くない、多くの命が死ぬ。わたしのいっていることが、わかるね?」

マリアはうなずきました。それを見て、エリクは微笑みました。

「だれもが恨まず、憎まない世界になったらいいのだけれどね。人の気持ちというものは、そう簡単なものではないと、旅をしながら感じたよ」

エリクはマリアを抱きあげ、城の方へと歩き出しました。

「さあ、そろそろ戻ろう。夜になったら、おばけが出てきてしまうからな」

「と、父さまったら! おばけなんて、いないもの!」

震える声でマリアはいいました。このころから、マリアは幽霊が怖かったのです。前に読んだ絵本に出てくる幽霊が、あまりに恐ろしかったので――そのときから、マリアにとってあの幽霊は、忘れられないものとなってしまいました。

「さあ、どうかな。マリアがあんまり悪い子だったら、おばけたちがおまえをさらいにくるかもしれない」

意地悪くエリクがいったので、マリアはいよいよ涙目になりました。

「もし、もしおばけがきたら、父さまがあたしのこと守ってくれる?」

「もちろんだとも。この命にかえても、おまえを守るよ」

マリアは、エリクにぎゅっとしがみつきました。エリクの腕の中はとても温かくて、この温もりをマリアはずっと忘れないと思いました。

(父さま、大好き。きっとどんなことが起きたって、父さまがみんなのことを守ってくれるんだわ)

群青色の空に、真っ白な月が昇り始めていました。

夜になりました。

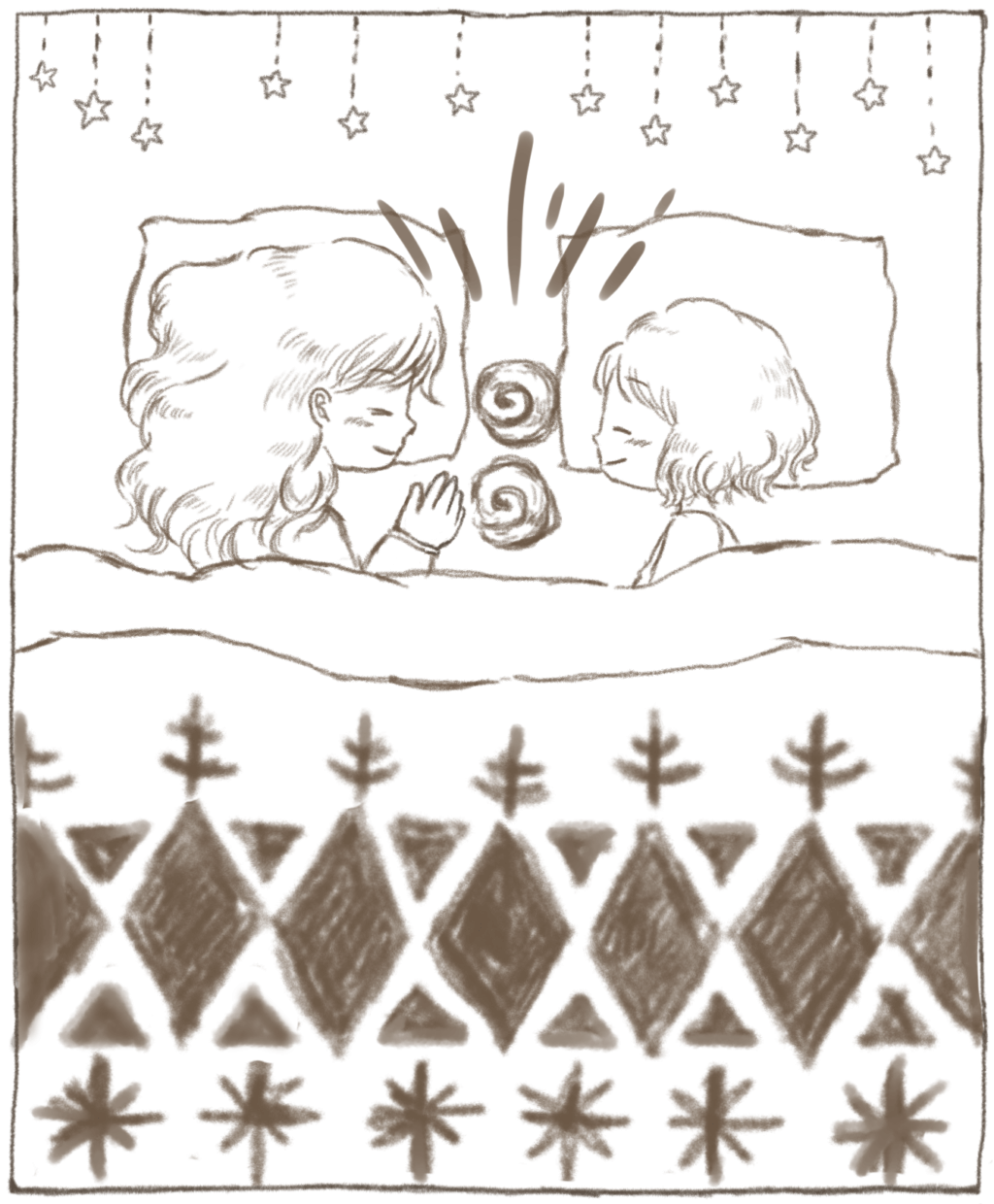

マリアは、ベッドに潜りこみました。その隣には、クレアがいます。

ここはクレアの部屋でしたが、マリアがやってきたのです。今日はふたりにとって、特別な日だったので――一緒に寝ることにしたのでした。

「お姉さまったら、また今日も先生の授業をぬけ出したでしょう?」

「だってえ、先生の授業、退屈なんですもの」

「まあ! ちゃんと話をきけば、お勉強だってとても楽しいのに!」

ふたりがいい合っていると、部屋にエミリアが入ってきました。

「あら、今日は一緒に寝るの? じゃあ、ここでご本を読んであげましょうね」

マリアの、もうひとつの大切な時間。それが、寝る前にエミリアが本を読んでくれるときでした。勉強の本は嫌いでしたが、エミリアが読んでくれるおとぎ話の本は、大好きでした。

「けれど、お城にあるおとぎ話の本は、もうほとんど読んでしまったわ。まだきいたことのないお話がいい!」

マリアが駄々をこねると、エミリアはすこし考えていいました。

「それじゃあ、今日は……妖精のことを話しましょうか」

「妖精?」

マリアもクレアも、目を輝かせました。

「この世界にはね、妖精がいるといわれているの。森に住んでいて、出会った人のことを、幸せにしてくれるんですって。きっと、妖精は魔法が使えるんじゃないかしら。その魔法を一目見たくて、ちいさいころに妖精を探しにいったこともあったわ」

エミリアはなつかしそうにいいました。

「まあ、そうなの! 母さまは、妖精と会えた?」

「いいえ、残念ながら会えなかったわ。お父さまも、見たことないんですって。あんなにも世界中を旅しているのにね。妖精に会った人は、きっと運がいいのね」

妖精――いったい、どんな姿をしているのでしょう。ちいさくて、羽がはえているんじゃないかとマリアは思いました。きらきらした粉をまとっていて、それを振りかけたら空を飛べたりするのかもしれません。

「会いたい! あたしも、妖精に会いたい!」

「わたしも!」

マリアとクレアはベッドの中で、手足をぱたぱたとさせました。

優しいまなざしで、エミリアはふたりを見つめました。

「ふたりがいい子にしていたら、もしかしたら会えるかもしれないわね。だからマリア、明日はちゃんと、先生の授業を受けるのよ?」

ぐっ、とマリアはことばにつまりました。結局、家族みんなに授業をさぼったことを、知られてしまっていたのです。

「はあい……」

顔を半分布団に埋めて、マリアはちいさく返事をしました。

エミリアはいつものように、子守唄をうたってくれました。

そして、ふたりの寝顔にキスをして、部屋から出てゆきました。

――しばらくして、眠ったふりをしていたマリアは、ぱちりと目を開けました。

「クレア、クレア」

横で眠っているクレアの体を揺すります。

クレアも、すぐに目を開けました。

そしてふたりは顔を見合わせて、いたずらっぽく笑みを浮かべます。

「じゃじゃーん」

マリアは枕の下にかくしていた、町で買ったお菓子を取り出しました。

「いけないんだわ! もう歯みがきしたのに!」

そういったクレアも、わくわくとお菓子を見つめています。

ふたりにとっての、特別な日――それは、真夜中に内緒でお菓子を食べる日のことでした。

それが、どれほど楽しいことか! ふたりだけの晩餐会の始まりです。

くるくると渦の巻かれた、あまくてふんわりとしたお菓子。隠し味に、ぴりりとしたスパイスが効いています。

マリアもクレアも、このお菓子が大好きでした。

布団の中で、ふたりはお菓子をほおばります。明日、起きたときにばれないように、食べかすをこぼさないよう慎重に。

「やっぱり、ここのお菓子屋さんのやつが、一番おいしい!」

クレアがそれはもう、おいしそうにお菓子を食べるので、マリアはうれしくなりました。

「じゃあ、もっといっぱい買ってきてもらいましょうよ。お城で働いている人にたのめば、きっとすぐに買ってきてもらえるわ」

マリアはそう提案しましたが、クレアは首を横に振りました。

「お姉さまが買ってきてくれるやつがいいの。こうして、ふたりで、こっそり食べるのが好きだから! ひみつのパーティみたいだもん!」

「まあ、クレアったら悪い子だわ!」

そういいながらも、マリアはさっきからにこにこしっぱなしでした。クレアの細くてやわらかな髪をそっとなでました。

「今日はね、晴れていたから丘の方まで行ったのよ。お城も町も、虹色に輝いていて、とてもきれいだったわ」

マリアは城の外で見たことを、クレアに話してきかせました。クレアは体が弱いので、あまり外に出ることができないのです。そんな景色を見たことも、クレアはまだありませんでした。

「いいなあ。わたしも見てみたい」

「もうすこし元気になったら、一緒に見にいきましょうね。あと、お菓子屋さんにも行きましょう。だいじょうぶよ、あたしがクレアをおんぶして、連れていってあげるから!」

明るくいいながらも、心の中では悔しい思いをしていました。どうして自分の体だけが、こんなにも丈夫なのでしょう。この世に生まれてから、風邪ひとつ引いたことすらないのです。自分の元気を半分でも、クレアにあげられたらどんなにいいだろうと、マリアはいつだって考えていたのです。

「元気になったら、妖精も探しにいきたいなあ。ねえ、お姉さまも、妖精に会いたいでしょう?」

「もちろん。妖精と出会ったら、お城にお招きしてパーティを開きましょう! 妖精とあたしたちが、お友だちになった記念パーティよ! きっと、楽しいわね」

希望に満ちた未来を思い描いて、ふたりは笑いました。この先もずっと、ずっとみんなと一緒にいられるものだと思っていました。

マリアは、とても幸せでした。

すべてが変わってしまう、あの日が来るまでは。

その日は、クレアの誕生日の前日でした。

国中が、クレアの誕生日をお祝いしようと準備に駆け回っています。もちろんマリアも、大好きな妹になにか贈り物をするつもりでした。

けれど困ったことに、その年はなにをあげればいいか、まったく思いつかなかったのです。そうして悩んでいるうちに、前日になってしまったのでした。

頭を抱えていたマリアに、ふと、すばらしい考えが浮かびました。

(妖精を探しにいこう!)

妖精を見つけて、一緒に誕生日をお祝いしてほしいとお願いするのです。そして友だちになって、みんなで楽しく踊るのです。これ以上の贈り物はないと、マリアは思いました。

いつものように城をぬけ出して、マリアはひとり、雪の森の方へと向かいました。妖精が森に住んでいるという、エミリアの話だけを手がかりに、マリアは森へと向かったのです。

一日中、森をさまよいました。草木の陰や、岩の下ものぞいてみました。木の根本に住んでいるかも、と雪を掘ってみました。けれど、どこにも妖精はいませんでした。妖精どころか、冬の森には子うさぎの姿すら見えません。手足はすっかりかじかんで、頬も鼻の頭も赤くなってしまっています。だんだんと、日も傾いてきました。

(ちぇっ。寒いところには、いないのかなあ。母さまも、会えなかったっていっていたものね……。つめたいけれど、雪だってきれいでいいものなのに)

そろそろ帰らないと、またエリクに怒られてしまいます。

あきらめて、いつものお菓子屋さんで贈り物を選ぶことにしよう――そう考えて、マリアはとぼとぼと町の方へと踵を返しました。

森が変わったのは、そのときでした。

ざわざわと森の木々がうめき出しました。こんなことは初めてです。なにが起きているのかと、マリアは不安げな表情で辺りを見回します。

いきなり、目の前が赤く染まりました。焼けるほどの熱風が、マリアを襲います。風に飛ばされて、マリアの体は森の中を転がりました。

驚いて、空を見あげます。

城の上に、大きな竜が翼を広げて飛んでいました。闇のように、真っ黒に染まった竜でした。

(あれは、魔物……!)

魔物なんて、歌の中に出てくるだけのものだと思っていました。子どもを怖がらせるための、嘘なのだと思っていました。

しかし竜が放つ禍々しい気を感じて、一目であれが魔物なのだとわかったのです。

竜が口を開いて、炎を吐きました。たくさんの火の粉が、国中に降りかかります。

「そんな……! 父さま、母さま! クレア!」

マリアは叫んで、炎に包まれる城へと駆け出しました。熱風が体の中に吹きこみ、肺が焼けるような思いがしました。それでも構わず、城へと走りました。

そんなマリアに立ちはだかるように、一匹の狼が現れました。真っ黒な毛並みで、血のように赤い目をしていました。

「や、やだ! あっちいってよっ!」

震えながらも、マリアは落ちていた木の棒を拾いあげ、魔物めがけてめちゃくちゃに振り回します。

狼は、姿を変えました。マリアの心を見透かして、恐ろしい幽霊の姿になってしまったのです。

「きゃあああ!」

悲鳴をあげて、マリアは森の奥へと逃げ出しました。魔物が追ってきているかどうかなんてわかりませんでした。怖くて怖くて、泣きながらただひたすらに森の中を駆けぬけました。

涙で視界がにじんで、前がよく見えません。そのせいでマリアは足を滑らせ、森の中を転がってゆきました。

転がった先は、ちいさな洞穴でした。マリアは頭を打って、そのまま洞穴の中で気を失ってしまいました。洞穴に別の魔物が潜んでいなかったことだけが、不幸中の幸いでした。

どのぐらい、気を失っていたのでしょう――。

マリアが目を覚ましたときには、辺りは、しんと静かになっていました。体を起こすと、打ったところがひどく痛んで、マリアは顔をしかめました。額に触れると、指先に固まった血がこびりつきました。

しかし、痛みなんか気にしている場合ではありませんでした。一刻も早く、みんなのところに戻らなければ……。

氷のようにつめたくなった体を無理やり動かして、マリアはそっと洞穴からぬけ出しました。

空は曇っていて、雪が降っていました。

感覚のなくなった足を、けんめいに動かします。

ようやく、見慣れたところに出てきました。このまま進めば、いつものように城と町があるはずでした。マリアの愛する故郷があるはずでした。

しかし、そこにたどりついたとき――マリアは、息をのみました。

そこには、なにもありませんでした。

城も、町も、人々の笑顔も。

大好きな家族も。

真っ白で美しかった町並みは、真っ黒な焼け野原に変わっていました。

がくりと、膝から崩れ落ちました。

(みんな、どこに行ったの? みんな……)

きっとみんな逃げ出して、どこかに避難しているにちがいないと思いました。城や町はなくなってしまったけれど、みんなの命だけは無事に決まっていると、マリアは思いました。それさえ無事ならば、あとはなくなってもいいと思いました。

ふと、焼け野原の真ん中に、きらりと光るものが見えました。よろよろと立ちあがって、その光に近寄ります。

(そんな……)

そこにはエリクの槍が、地面に突き刺さっていました。エリクが旅をしていたときからずっと持っていた、相棒のような槍でした。

(父さまが……この槍を手放して、どこかへ行くわけがないわ。きっと、父さまはずっとここで……真っ黒に焼けた、この場所で……)

その先のことを、考えることはできませんでした。考えたくありませんでした。

マリアは、その槍を地面からぬきました。自分が稽古のときに使っていたものよりも、ずっと長くて重いものでした。それでも不思議なことに、それはマリアの手の中に、しっとりと収まったのです。まるで槍が、マリアを選んだように。

(父さま……)

マリアは、槍の柄を握りしめました。

槍に、エリクの愛がこめられているのを感じました。エリクが世界を旅しながら、みんなを魔物から守ろうとした愛が。旅の途中で助けた、エミリアへの愛が。そして大切な娘が強くなれるよう、何度も稽古をしたマリアへの愛がこめられているのを、感じたのです。

焼け野原の真ん中で、ぼんやりとたたずむマリアを、狼の魔物がねらっています。

マリアはそれに気づくと、槍を握りしめたまま、じっと魔物を見つめました。

魔物は、マリアの恐れる姿にはなりませんでした。何者にも、姿を変えることはありませんでした。

襲いかかってきた魔物を、マリアは力強く槍でなぎ払いました。戸惑いも、恐れもありませんでした。

魔物は声をあげて、黒い塵となりました。塵は氷のような北風に吹かれて、消えてゆきました。

マリアは無言のまま、エリクの槍だけを持って、ふらふらと焼け野原をあとにしました。

行くあては、ありません。

とにかく、歩き続けました。

それからのことは、あまりおぼえていません。

気がついたときには、マリアは森の奥にある修道院に拾われていました。森で倒れていたところを、助けてもらったのです。

修道女たちから、北の大地に竜の魔物が降り立って、マリアの国を焼きつくしたのだと伝えられました。竜がどこからやってきたのかは、だれにもわからないといわれました。生き残った人がいるかどうかも、わからないと。

マリアは泣きました。涙が枯れてしまうぐらい、泣きました。喉だってかき切れてしまうぐらい、泣きました。

(なぜ、あたしだけが生き残ってしまったの? あたしが、お勉強をしない悪い子だったから、罰が当たったの? 父さまや、先生のいいつけを守らなかったから? それなら、あたしだけが死ななきゃおかしいじゃない!)

自分だけが生き残ってしまった運命を、呪いたいと思いました。国を焼き払ったあの魔物も、世界に魔物が存在しているという事実も、心の底から恨んでやりたいと思いました。

けれどそのたびに、魔物のことを恨んではいけないという、エリクのことばが頭によぎるのです。エリクの優しい笑顔とともに。

(そんなの、むりよ! 父さま、どうしてあたしを置いていってしまったの? みんな死んじゃうなら、あたしだって一緒に死んじゃいたかった!)

毎日、礼拝堂で泣き続けるマリアの心は、すっかり鉛のようになってしまっていました。

それから、数年の時が流れました。

十二歳になったマリアは、その日も修道女たちと、神さまに祈りをささげていました。もういない家族や、町の人々の魂が浮かばれるように。

修道女たちは、深くマリアを愛してくれていました。それでもどこか、哀れみの目を向けられていることが、マリアには伝わっていました。

決して、マリアは修道女たちのことを嫌っていたわけではありません。いつだって、命を救ってくれたことへの感謝の気持ちを、忘れませんでした。

けれど、こうして祈りをささげるだけの毎日は、どこかもやもやとしたものでした。いつまでも晴れることのない、霧がかかっているような気分がしました。

(――あたしは、このままでいいの? こうして、ただ祈りをささげることが、あたしのやるべきことなの?)

こうしているあいだにも、世界には魔物がはびこり、だれかの命が奪われているかもしれないのです。自分のように、大切な人を失って悲しみに暮れている人が、いるかもしれないのです。

なんのために、強くなろうとしていたのか――マリアはエリクの槍を見つめて、考えました。

自分が、家族に愛されていたことを思い出しました。町の人々に愛されていたことを思い出しました。

マリアも、そんなみんなのことを深く愛していました。

その思い出があれば、どんなこともがんばれるような気がしました。

(――あたしが、やらないとだめなんだわ。あたしが、みんなの分まで生きて、この世界の人たちを、魔物から守らないとだめなのよ)

人を助けるために旅をしていた、お父さんのようになりたいとマリアは思いました。ちいさなころから、そんなお父さんのようになりたいと思っていたのでした。

エリクの槍を、握りしめます。八歳のころよりもさらに、自分の手になじむように感じられました。槍はマリアの決意を、わかっているかのようでした。

(……この傷は、永遠に残り続けるのだわ。でも、あたし、ここであきらめたくない)

修道女たちの反対を押し切って、マリアは修道院を飛び出しました。

大好きな、お父さんの槍を背負って。

それが、マリアの旅の始まりでした。

♫ Ⅵ ひとりじゃないから、だいじょうぶ

マリアは、閉じていた目をそっと開きました。

いつのまにか、涙が頬を伝っていました。

故郷のことを考えたのは、ずいぶんと久しぶりのことでした。

忘れたわけではありません。あまりに辛すぎるから、思い出さないようにしていたのです。

(……あのとき、あたしは森に妖精を探しにいっていたから、助かったんだわ。そして今、あのとき探していた妖精が、目の前にいるのね。でも……)

それを伝える妹は、もうどこにもいないのです。

すやすやと寝息を立てているローナに、クレアの姿が重なりました。

唇をかみしめます。

(しっかりしなさいよ、マリア。父さまも母さまも……クレアも、もういないのよ。ローナはあたしの、妹じゃないのよ)

悲しみと後悔は、一生分感じたと思っていました。すべてを失ったときに、もう涙は枯れてしまったと思いました。けれど今、視界は涙でかすんでいました。

何度、魔物を憎もうと思ったでしょう。けれどその憎しみが、また新たな魔物を生むのです。

旅に出るときに、その思いは捨てようと決めました。かわりにエリクのことばを、胸にしっかりと刻みました。

故郷のような運命をたどる人たちが、もうこれ以上増えないように。自分のような悲しい思いをする人が、これ以上増えないように――だれかを助けることを、生きる理由にしようと決めたのでした。

マリアは祈るように、夜空を見あげました。

(父さま、母さま、クレア。あたし、もっとがんばりますから。だからどうか、見守っていてください)

死んでしまった人が、よみがえることはないのです。マリアが神さまのもとに導かれないかぎり、家族に会うことはできないのです。

そこに行く気は、まだマリアにはありませんでした。

これ以上、泣くのはやめようと目をこすります。

すると、ローナが薄目を開けました。

「マリア……」

ローナは寝ぼけた声を出して、マリアの服の裾をつかんでいる力を強めました。

「ごめんなさい、起こしてしまったかしら」

「ううん。……マリア、泣いているの?」

びっくりして、マリアはローナを見つめました。涙はふいたはずなのに、泣いていたことがローナにばれてしまったのです。

「な、泣いてなんかいないわ。あなたと出会えて、これから一緒に旅をするのがとても楽しみなのに、どうして泣くのよ?」

マリアは笑って、そうこたえました。

「そう? それなら、いいんだ」

そうつぶやいて、ローナはゆるゆるとまぶたを閉じました。けれどまたすぐに、マリアを見つめました。

「あのね。マリアは、ひとりじゃないよ。だから、だいじょうぶだよ」

そういって微笑むと、眠りについてゆきました。

マリアは目を見開いて、眠ったローナをしばらく見つめていましたが――そのことばに返事をするように、ローナの青い髪を優しくなでました。

夜が明け、朝日が昇ったら、ふたりは旅立つのです。

きっと、新しいことがたくさん待っているでしょう。

辛いできごとに立ち向かわなければならないこともあるでしょう。

たくさんの人と出会い、そして別れていくのでしょう。

こうして出会ったローナとも、いつかは別れる日がきます。けれどローナのいうとおり、今はひとりではないのです。

自分以外の、ひとの温もりが、とてもうれしく感じられました。

だれかと一緒なら、きっとだいじょうぶ――マリアはそう思いました。

「ありがとう、ローナ。おやすみなさい」

白い月が、優しい光でふたりを照らしながら、いつまでも見守っていました。

※マリアの子守唄は、手嶌葵さんの『願いごと』という歌から抜粋したものです。