終楽章

永遠の島と決意の涙

♫ Ⅰ ローナの魔法の力は

「ハーディ・ガーディ・カンタービレ! 森の木々たちよ、木陰を作って雨をふせいで!」

ローナが呪文を唱えながら、ハーディ・ガーディを奏でました。すると、森の木々がざわざわと動き出し、頭上に葉の屋根を作ってくれました。雪が雨に変わってしまったので、どこかで雨宿りをしなければならなくなったのです。魔法のおかげで、みんなはぬれずにすみました。

「ああ、よかった。こんな寒いところで雨にぬれたら、あっというまにかぜをひいてしまうもの。ローナの魔法って、やっぱりすごいのねえ」

マリアがにこにこ顔でいいましたが、ローナはうかない顔をしたまま、眉をひそめています。

「どうしたの?」

「お姉ちゃんのハープの音色が、きこえなかった。前は魔法を使ったら、ハープの音がきこえて、魔法を使う手助けをしてくれていたのに……」

そういえばそうね、とマリアも首をかしげました。

ローナのお姉さんであるロレーヌは、もういないのですが――人魚の国で別れを告げたとき、ロレーヌはローナが魔法を失敗しないように、空の上から助けると約束してくれたのです。けれど今さっき、ローナが奏でた旋律にハープの音はありませんでした。

「ハープがきこえなくなったのは、初めてじゃないんだ。ついこのあいだ、魔法を使ったときも、きこえなかった……」

「前に、洞窟の中で転がる岩を止めてくれただろ。そのときは、ちゃんとハープの音がきこえてた」

アランが、考えこみながそうこたえました。

「飛行機から落ちそうになったマチーネを助けたときも、たしかきこえたわよ。でも、雪山で心が凍ったヴィクトルを止めようとしたときは、どうだったかしら……」

マリアはさらに首をひねりました。あのときはヴィクトルを止めるのに必死だったこともあって、あまりよく思い出せません。

「わたしとマリアを、マッチの炎から助けてくれたときは、ハープの音はきこえなかった気がするな」

ヴィクトルも、そう続けました。どうしてだか、月日が経つにつれハープの音がきこえなくなっていっているような気がします。

ローナは、顔をふせました。

「お姉ちゃん……もしかして、ローナが役立たずの妖精だから、愛想をつかしちゃったのかなあ」

「そんなわけないだろ!」

アランは思わずおおきな声を出していました。ローナがびっくりしたようにアランを見たので、アランはどぎまぎとしながら、「ええと」と頬をかきました。

「な、なんでもない……とにかく、それだけは絶対にありえない、と思う」

「あたしも、そう思うわ。あの優しいロレーヌが、こんなにもかわいい妹を見捨てるはずがないもの」

「むしろ、ローナの魔法が上手くなったから、もう助けなくてもだいじょうぶだとロレーヌは思ったんじゃないかな。今だって、ひとりで魔法を使えただろう」

きっとそうだと、ヴィクトルのことばにマリアとアランはうなずきました。

「そう、かなあ……」

「魔法を使うには、心を落ちつかせることが大切なんでしょう? 旅をしながら、ローナの心がすこし大人になったんだわ。だから、ひとりで魔法を使っても気を失ったりしなくなったんじゃないかしら」

明るい声で、マリアがいいました。けれどローナは未だに、そのかわいらしい眉をひそめたままでした。

「――お姉ちゃんは、今のローナと同い年ぐらいのときから、もっとすごい魔法を使えたんだ。だれの助けも借りずに、自分の力だけで。それこそ、アランを助けるために海の嵐を静めてしまったぐらいの魔法を。もし同じようなことが起きても、ローナはそんな魔法は使えないよ。だれのことも、助けることなんてできないんだ……」

「そんなこと、いうなよ。いくらすごい魔法が使えたって、それで命を失うのなら、おれは使ってほしくない」

ぼそりと、アランがつぶやきました。

「アランのいうとおりだ。だれかを助けるために自分の命をけずることは、必ずしもよい行いになるとはかぎらないよ」

ヴィクトルも優しくそういったのですが、ローナは眉を寄せたままヴィクトルを見あげました。

「だけど――ヴィクトルだって、マリアのことを傷つけたくなくて、自分に剣を向けたでしょう」

ローナのことばに、ヴィクトルは「それは」とつまりました。

ヴィクトルは自分の心が凍りつき、みんなのことを傷つけてしまったことがありました。しかし最後にはその心に抗って、自らの体に剣を向けたのです。そうしなければ、みんなのことを守れないと思ったからでした。

「ヴィクトルにはちゃんと、だれかを助ける力も、強い心もある。マリアとアランにだって。ずっと、そばで見てきたから、わかるよ。ローナだけが、なんの力も持っていないんだ。だれかを助けたいっていう気持ちがあったって、それだけじゃなにもできない」

ローナは淡々と、そういいました。まるで自分にいいきかせるように。

「ローナ……もしかして、前にあたしがいったこと、気にしているの?」

マリアが、おずおずとローナにたずねました。

すこし前に、マリアたちはアンネという、目の見えない女の人と出会いました。けがや病気を治すことができるのが妖精の持つ力でしたが、ローナにはアンネの目を治すことはできなかったのです。そのとき、マリアはついローナに心ないことばをかけてしまったのでした。

「ごめんなさい……あのときは、強くいいすぎてしまって。ローナは役立たずなんかじゃないわ。今まで何度も、あたしたちを助けてくれたし、魔法だって、こんなにも上手になったじゃない」

マリアのことばに、ローナは笑いました。

「いいんだよ、マリア。ローナに力がないのは、本当のことだから。魔法だって、自然の力を借りているから使えるだけ。薬草がなければ、病気もけがも治せない。ローナ自身が、できることなんてなにもない。こんな自分は、空っぽなような気がするんだ」

いつになく元気のないローナのことばに、みんなはこまったように顔を見合わせたのでした。

さて。今、マリアたちは北にある海へと向かっていました。

ついに、妖精たちのいる地へと行くための道具が集まったのです。ロレーヌからもらった地図を広げると、集めた道具がひとりでに動き出し、地図の一箇所に印をつけました。それはマウロアと呼ばれる、とてもちいさな島でした。

マウロア島は、地図の一番左上の海にぽつんとえがかれていました。つまり、マリアの故郷よりもさらに北にあるということになります。妖精は寒いところが苦手だというのに、そんな場所で生きているというのでしょうか?

もし、妖精たちがいなかったら――そんな不安をいだきながらも、地図の印を信じてマリアたちは北の海を目指しました。

マリアの故郷から、あまりはなれていないのは幸いでした。ほんのすこしのあいだ、海をわたらなくてはなりませんでしたが、それでも砂漠から別の大陸へとわたったときに比べれば、ずっと近いものです。

(ちいさいころに、妖精を探したとき……こんな寒い冬の森にはいないんだって、あきらめたけれど。寒いところにだって、妖精はいたのね。それもあたしが生まれる、ずっとずっと前から……)

幼いころの自分に教えてあげたかったわ、とマリアはそんなことを考えながら、森を歩いてゆきました。

そうして、あとすこしで森をぬけるというとき――とつぜんの雨に降られてしまったというわけです。

「せっかく、ローナが魔法で雨をふせいでくれたんだ。今日はこのまま、ここで休むことにしよう」

火を起こして、マリアたちは座りました。だれも、なにもいいません。

近ごろ、みんなの口数は少なくなっていました。もうすぐ、別れのときがやってくるからでした。さびしいけれど、どこか温かくて、おだやかな時間がみんなのあいだに流れてゆきます。なんとなくそのおだやかさを感じていたくて、みんなはだまったまま、その火を見つめていました。

「ヴィクトル。本、貸してほしいな。旅が終わる前に、読み終えられそうなの」

ふと、ローナがヴィクトルに声をかけました。もう、だれかに読んでもらわなくても、ローナは自分で文字を読むことができるようになっていました。

「この旅のあいだに、ローナがひとりで本を読めるようになってよかったよ。これからは、ひとりでなんでも学ぶことができる。わたしから教えられることは、もうなにもなくなってしまったな」

本をローナに手わたしながら、ヴィクトルが微笑みました。

「ありがとう、ヴィクトル。なにも知らなかったローナに、文字や世界のことを教えてくれて。今までヴィクトルが教えてくれたことは、みんなローナの宝物だよ」

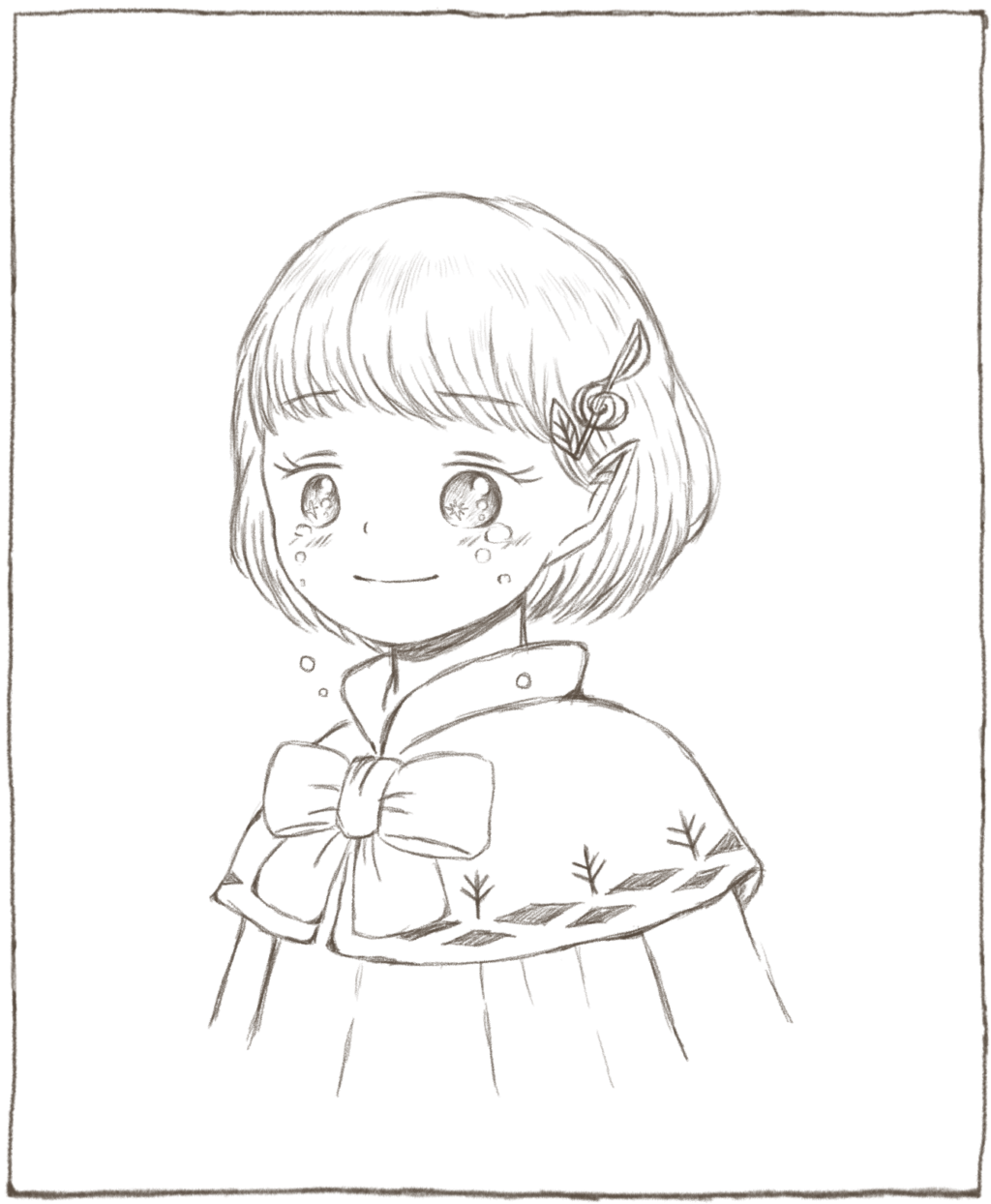

火に照らされながら、ローナはにっこりと笑いました。そして「宝物はほかにもあるよ」と、赤いリボンがついた頭巾を手にしました。

「マリアからは、この頭巾をもらったんだ。まだ、出会ってすぐのころだよ。そのときのこと、覚えてる?」

「もちろんよ。その頭巾、あたしがちいさいころに使っていたものなの。妹のクレアと、おそろいだったのよ。あたし、あなたのことをいつもかわいい妹のように思っていたわ」

いなくなってしまった本物の妹を思い出して、つらくなることもありました。けれど今はもう、そんなふうに感じることもなくなっていました。マリアのことを愛してくれる、大切な家族を見つけたからです。

「アランは、お姉ちゃんの瞳と同じ色の髪飾りをくれたんだ。全部、ローナの宝物だよ。でもね、一番大切なものは、みんなと過ごした時間なんだ」

ローナのことばに、ほかの三人も微笑みました。

「……だから、みんなとお別れしたくないな」

ローナは、ちいさくそうつぶやきました。その声がとても悲しみに満ちているように、マリアたちにはきこえました。

「ね、ね。いっしょに暮らしていた妖精たちって、どういう子たちなの? 妖精たちのこと、もっと知りたいわ」

悲しさをかき消すように、マリアは明るく問いかけました。

「ううんと……人間とおなじだよ。おっとりしてる妖精もいれば、明るくておてんばな子もいるし。でも、みんな戦うことは好きじゃない」

ローナはなつかしむように、目を細めてたき火を見つめました。

「仲良しの男の子がいたんだよ。ローナより、ちょっとだけ歳上の男の子。ロレーヌお姉ちゃんのことが大好きで、いつもお姉ちゃんといっしょにいたんだ」

それをきいて、アランはちょっとおもしろくなさそうな顔をしました。

「ローナのお姉さんは、とても人気者だったのね」

「うん。その男の子だけじゃなくて、お姉ちゃんのことは、みんな大好きだったんだ。歌も楽器も上手で、いつもおだやかで優しい笑顔をうかべて。しっかり者で、頭もよくて、勇気もあるお姉ちゃんのことが。おっちょこちょいで、どんくさくて、失敗ばっかりのローナとは大ちがいだった。だから――」

そこまでいうと、ローナは顔をふせました。

「……帰ってきたのがお姉ちゃんじゃなくて、ローナだったら。きっとみんな、がっかりするよ」

ローナの声は、ひどく落ちこんでいました。

マリアは、優しくローナの肩をだきました。

「……あたしたちには、妖精のことはわからないわ。でもね、あなたがずっといっしょに生きてきたひとたちが、そんなひどいことをいうなんて、思えないのよ。だってローナは、いつも温かなことばや歌を、出会ったひとたちにかけてきたじゃない? そういうひとの周りには、自然と自分と同じようなひとが集まるものよ」

だからきっとだいじょうぶよ、とマリアははげますようにローナの肩をなでました。ローナは儚げな笑顔をうかべて、うなずきました。

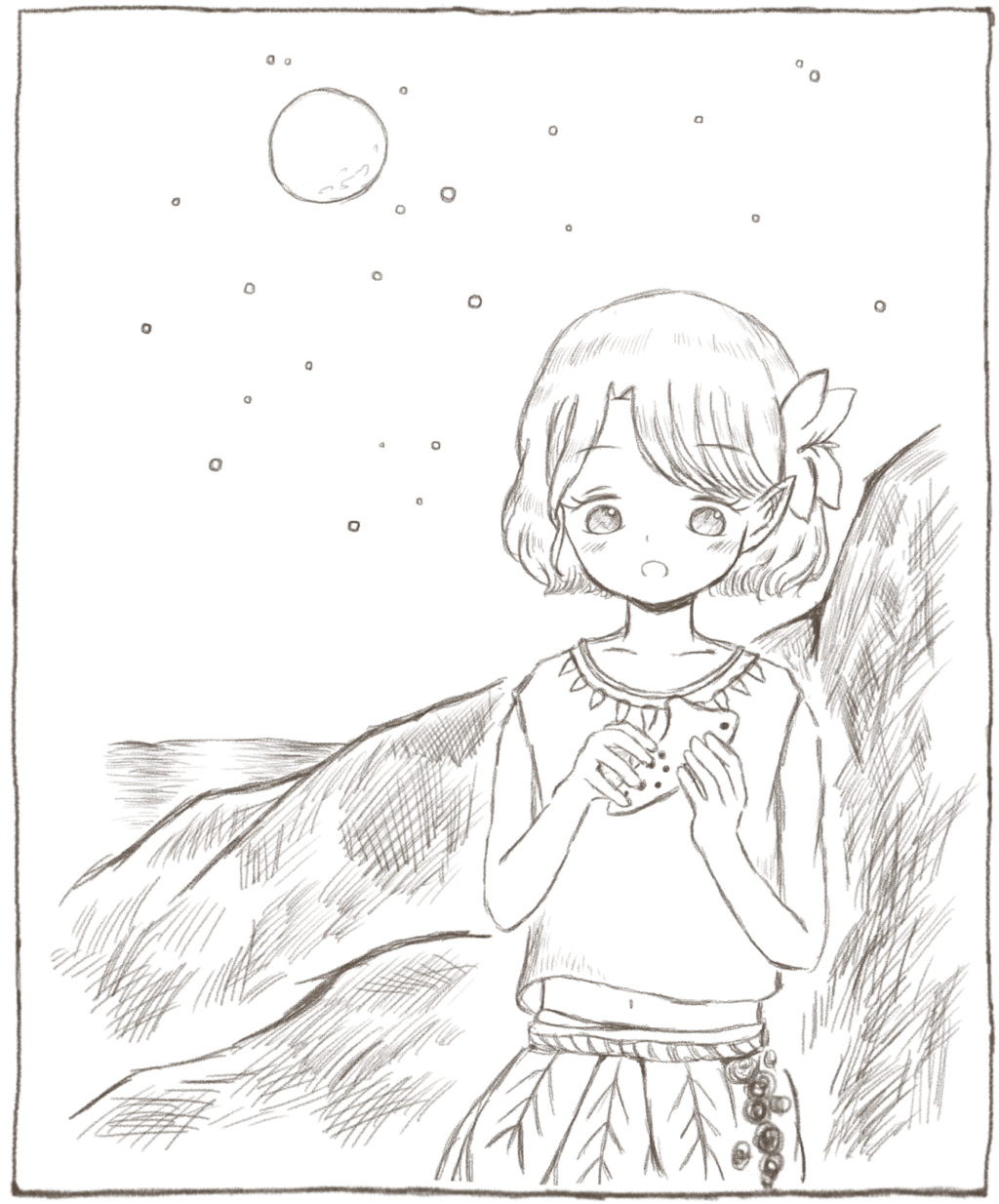

ねむりにつく前、ローナは夜空を見あげるアランのそばに寄りました。ふたりの耳には、しとしとと葉を打つ雨音だけがきこえていました。

「今日は星、見えないね」

「うん。でも、いいよ。おれ、雨もけっこう好きだから」

「お姉ちゃんと同じだ。お姉ちゃんもね、雨が好きだったよ。森に降る優しい雨が、好きだった。ローナは太陽が見えないから、雨のよさって、あんまりわからなかったけど。でも、お姉ちゃんが好きなものは、ローナも好きになりたかった」

辺りは、息が白くなるほどに冷えていました。それでもふたりは、ただじっと雨音をきいていました。

「アランはお姉ちゃんのこと、好き?」

とつぜん、ローナにそんなことをきかれてアランはぎょっとしました。

「い、いきなりなにをいい出すんだよ!」

「いいから、こたえてほしいよ」

アランはむすっとしたまま、「あー」とか「うー」とかうなっていましたが、やがて息をひとつはくと、しっかりした声音でこたえました。

「好きだ。今までも、これから先もずっと」

「もう、会えなくても?」

アランはうなずきました。ローナはどこかうれしそうな顔をして、アランを見つめました。

「そっか。きっとね、お姉ちゃんも、同じ気持ちだよ。アランのことを、心から愛してる。だから――」

ローナは、その先のことばをいいませんでした。怪訝な顔をしたアランが、ローナを見つめかえします。ローナはにこっと、笑いました。

「なんでもないよ。もうねないと、またヴィクトルにおこられちゃうや」

もぞもぞとテントにもぐりこむローナの後ろ姿を、アランはいつまでも見つめていました。

♫ Ⅱ さよならの瞬間は

北の海の浜辺から、ちいさないかだに乗って、みんなはマウロア島を目指しました。いかだは、マリアの故郷の人たちが作ってくれたのです。その日の海はおだやかで、黒曜石のような海の上を、いかだはすべるように進んでゆきました。

ローナはただじっと、はるか海の彼方を見つめています。空は、どんよりとしたくもり空でした。

「見て! 島が見えてきたわ」

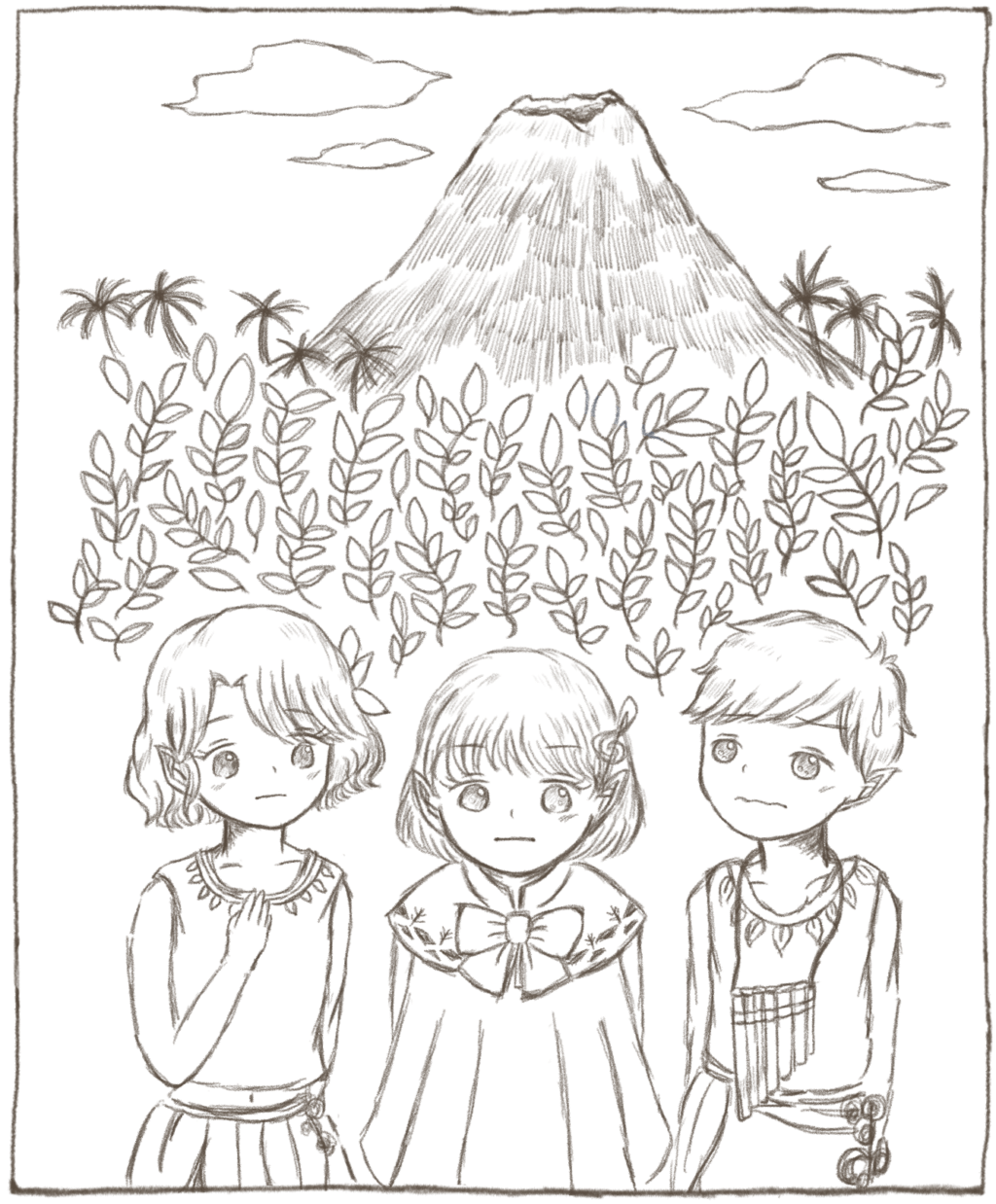

マリアが指差した先に、海の上にひっそりとたたずむ陸がありました。山がそびえているのが見えましたが、木々はまったく生えていない、岩山のようです。

いかだを砂浜に寄せて、マリアたちはマウロア島へと降り立ちました。島の様子に、みんなはなにもいうことができません。

なんて、さびしいところなのでしょう。黒くてかわいた土が、どこまでも広がっていました。

見えていた山は、火山のようでした。活火山ではないのでしょうか、赤い炎は見えませんでした。島に流れる川は凍っており、花一本さえ、生えていないのです。植物も、動物も、そして妖精たちの姿も、どこにも見えませんでした。

「だれも、いないじゃない……。この地図、まちがっているんじゃないの?」

マリアはしかめっ面をしながら、手にした地図をにらみつけました。

「いいや、この場所で合っていると思うよ。地図には『道具を集めれば、島は本当の姿をあらわす』と書いてある。きっとここで集めた道具を使わなければ、妖精たちには会えないんじゃないかな」

マリアのとなりで、ヴィクトルも地図をのぞきこみました。地図に書かれた文字を、指でなぞります。

「どうやって、使えばいいのかしら。集めたものは金色の羽ペンと、黒い雪のインクと、白い火でしょう。もう、使い方まで書いておいてくれればいいのに!」

マリアはまだむっとしながら、地図に文句をいいました。

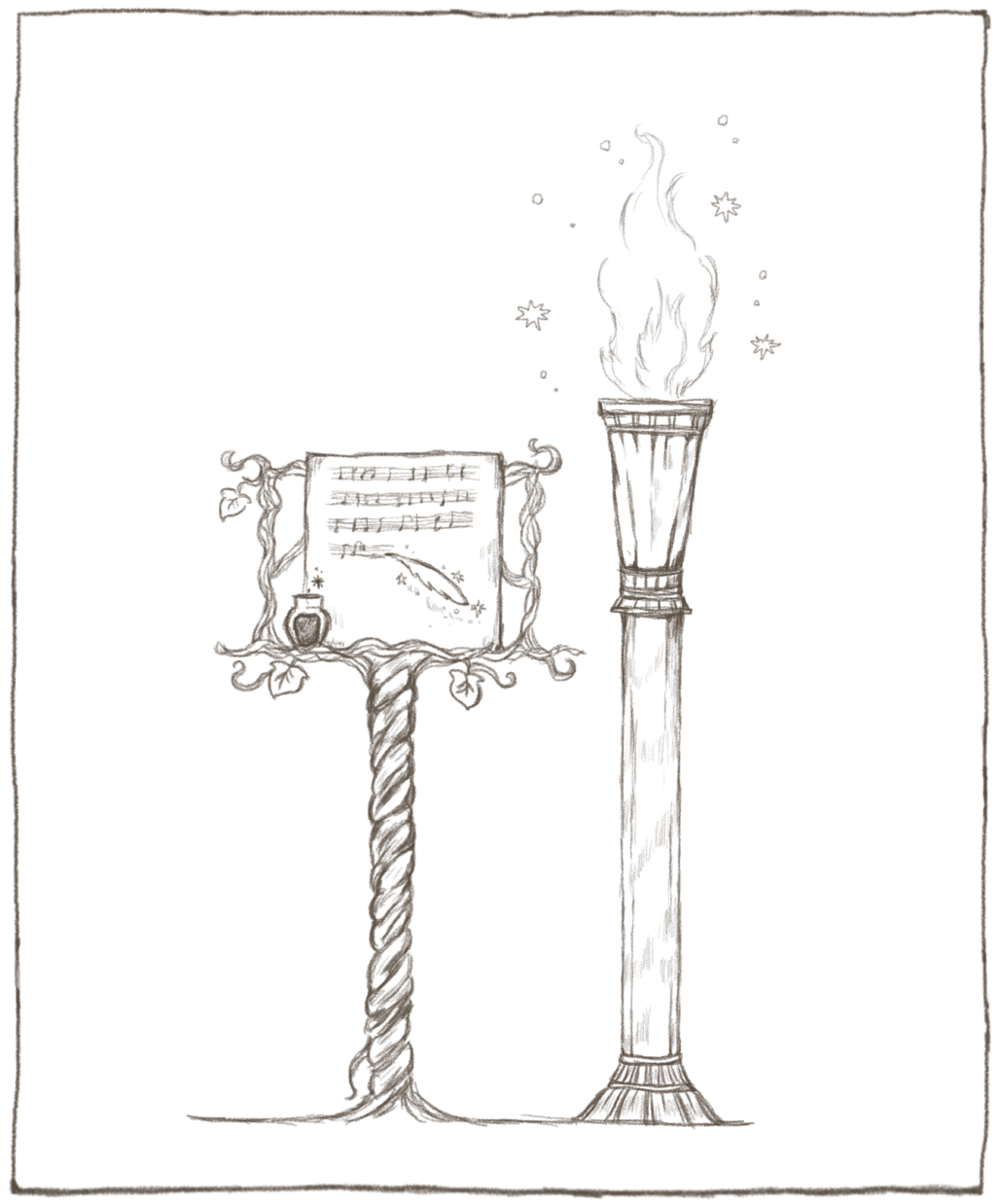

辺りを歩いてみると、浜辺の先に、ローナの背丈と同じぐらいのおおきさの、淡い光を放った台が見つかりました。そのとなりには、松明が置かれています。けれど、火は灯っていませんでした。

「これ、譜面台だ。楽器をひくときに、ここに楽譜を置くんだよ。どうして、こんなところにあるのかな」

台の前に立って、ローナがつぶやきました。町で楽器をひく人たちが、同じようなものを使っているのをマリアたちも見たことがありました。

「この松明には、白い火を灯せばいいのかしら。でも、あたしたち楽譜なんて持ってないわよ」

「持っているとしたら、この地図ぐらいだな」

ヴィクトルが、譜面台に地図を置いてみました。まるでそのために作られたかのように、ぴったりと地図は譜面台に収まりました。

「ものは試しよ。羽ペンとインクも出して、松明に白い火を灯してみましょ」

ローナはうなずいて、ちいさなリュックから羽ペンとインクを取り出しました。そしてカンテラの中の白い火を、松明に灯しました。

すると――地図に書かれていた文字や地形が消え、ただの古い紙となってしまったのです。みんなは目を丸くして、台の上の紙を見つめました。

金色にかがやく羽ペンが、ひとりでに動き出しました。ペン先をインクにひたして、紙の上を走ってゆきます。舞うような、軽やかな動きで紙に線や記号を記してゆきます。

やがてすべてを書き終えた羽ペンは、かがやきを失ってことりと地面に落ちました。

紙に新たに書かれたもの――それは、ひとつの楽譜でした。

「おどろいたな……わずかなあいだに、地図が楽譜に変わってしまった」

目を見開いたまま、ヴィクトルがつぶやきました。

「そっか! きっとこの曲をローナがひけば、妖精たちに会えるのよ!」

マリアが、はずんだ声でいいました。ローナはだまったまま、肩からさげたハーディ・ガーディをなでました。

「どうしたんだよ。だいじょうぶ?」

なにもいわないローナに、アランが声をかけました。

「……なんでもない。平気だよ」

ローナは、じっと譜面を見つめました。知らない曲でした。音符をひとつひとつ、丁寧に目で追ってゆきます。

「これでやっと、ローナも仲間たちのところへ帰れるのね……」

マリアが、しみじみといいました。

ふと、ヴィクトルが困惑したように、腕を組みました。

「その、妖精たちのいる島に、わたしたちは行けるのだろうか。そもそも、行ってよいものなのか……わたしたちは人間なのだし。どのようにして、島が本当の姿をあらわすのかはわからないが、もしかしたら楽器を奏でるローナしか、島には入れないのかもしれないな」

「え? じゃあ――ローナとは、ここでお別れってこと?」

マリアは、ローナを見つめました。てっきり、自分も妖精たちのいるところへ行けると思っていたのです。けれどよく考えてみれば、ヴィクトルのいうことが正しいような気がしました。

いよいよ、別れのときがやってきたのです。マリアは涙があふれそうになるのをこらえて、微笑みました。

「ローナ……ううん、泣いたらだめよね。悲しいお別れなんかじゃないんだもの。あなたはこれから、妖精たちといつまでも幸せに暮らすのよ。そして絶対、また会いましょうね」

ローナも微笑んで、みんなの顔を見回しました。

「マリア。ヴィクトル。アラン。今まで、そばにいてくれてありがとう。ここまでいっしょにきてくれてありがとう。毎日が、本当に楽しかった。ローナがみんなにしてあげられたことなんて、ほとんどなにもなかったけれど……これからもみんなが元気でいられますようにって、ずっと祈ってる」

ローナはハーディ・ガーディのハンドルに手をかけました。深く息をはいて、目を閉じました。

「――さよなら」

ローナはちいさく、そうつぶやきました。

その声に、マリアたちはなぜだか、心が冷えるような思いがしました。もう二度と会えないような、そんなさよならにきこえたのです。

「……おかしい。どうしてだか、胸さわぎがする」

「ローナ。やっぱりちょっと、待って――」

マリアとヴィクトルが止めようとするのもきかずに、ローナは楽器を奏でようとしました。

アランはとっさに、ローナの手をつかんでいました。ローナはおおきな瞳をさらにおおきくさせて、アランを見あげました。

「おい。今、なにをひこうとした? 本当に、この譜面の曲をひこうとしてたのか? ローナは本当に、妖精たちのところに行こうとしてたのか?」

アランの問いかけに、ローナはおびえたように、目をそらしてうつむきました。なにもこたえません。

「ちょ、ちょっと。ローナがこわがってるわ」

マリアはとまどいながら、やんわりとアランの腕をつかみました。しかしアランは、ローナの手をはなしません。

「いいから、こたえろよ」

「そ、それは……」

うつむいたまま口ごもったローナの前に、ヴィクトルはしゃがみました。ローナの顔を、のぞきこむようにして。

「まさか――まさか、女王陛下が奏でた曲を、ひこうとしたのか? 自分の命と引きかえに、ほかのだれかを生きかえらせる魔法の曲を。わたしたちにいった別れのことばは――そういう意味だったのか?」

ローナはうつむいたまま、だまっていましたが、やがてちいさくうなずきました。

マリアは息をのみました。

「そんな――どうしてよ。そんな魔法は使っちゃだめだって、エリザさまだっていっていたじゃない。どうして……そんな魔法を、使おうとしたの」

マリアの声は悲しげでした。ローナがそんな魔法を使おうとしていたなんて、それほどローナがなにかを思いつめていたなんて、ちっとも気づかなくて、そんな自分が情けなくなりました。

「……お姉ちゃんを、生きかえらせようとしたんだ。ローナの命を使って、お姉ちゃんの命をよみがえらせようとしたの。その方がいいって、思ったから……」

ローナはふるえる声で、こたえました。

「……あの雨の日の夜、ローナがおれになにかをいいかけたのも、そのことなんだろ」

静かな、けれどおこったような声でアランにたずねられて、ローナはうなずきました。

「エリザさま――ううん、妖精のクレーベルの魔法の曲をきいて、それからずっと、お姉ちゃんを生きかえらせなくちゃって思ってた。妖精たちはきっと、ローナじゃなくてお姉ちゃんの帰りを待ってるから……。

それにね、アランとお姉ちゃんには、いっしょに生きてほしいんだ。お姉ちゃんだって、そうしたいはずだもの。それでみんな、幸せになれるなら――ローナはそれをやらなくちゃ」

「ふざけるな! それで、おれが喜ぶと思ったのか? そんな魔法で生きかえって、ロレーヌが喜ぶとでも思ったのかよ!」

アランはさけんで、ローナの肩を強くつかみました。うったえかけるように、その肩をゆさぶりました。

「ごめんね、アラン。ローナ、こんなことぐらいしかできなくて。本当は、もっと早く魔法を使うはずだったの。

でも――でも、みんなといっしょに過ごす時間が、あまりに楽しかったから……みんなとお別れしたくなくて、魔法を使う勇気がなくて……神さまと、お姉ちゃんに、もうすこしだけローナの時間をくださいって、ずっとお願いしてたの。それで結局、ここまできちゃったんだ。でも、もう旅もおしまいだから。だからもう、ローナの命は、お姉ちゃんにあげる。おそくなって、ごめんね。わがままばっかりで、ごめんなさい……」

「やめろ! 魔法を使うっていうなら、こんな楽器、こわしてやる!」

アランは強引に、ローナからハーディ・ガーディを取りあげようとしました。

「やめるんだ、アラン!」

ヴィクトルが、ローナからアランを引きはがしました。

「はなせ! ヴィクトルさんは、ローナが死んでもいいのかよ!」

「いいわけないだろう! けれどローナの大切なものをこわしたって、なんの解決にもならない。アランもそれは、わかっているはずだろう。落ちつきなさい」

ヴィクトルの腕の中で、アランはあらい息をはきながら、うなだれました。

ヴィクトルは、ローナに目を向けました。

「ローナ。魔法を使う前に、わたしの話をきいてくれないか」

「……うん。なあに?」

「わたしの命は、女王陛下の命によって、生かされたものだ。もちろん陛下には感謝しているし、またこうしてみんなと旅を続けられたことを、心からうれしく思っているよ。

それでも――ときどき、思うんだ。本当に、これでよかったのかと。一度死んだわたしが、本来生きるべきだったひとの命を、もらってよかったのかと。きっとこの思いは一生、わたしの心に残り続ける。これからも、わたしはわたし自身に問いかけ続けるんだ。ときにはきっと、この思いにつぶされそうになることも、あるだろう。

ローナが、魔法を使ってきみのお姉さんを生きかえらせたら。きっとロレーヌは、一生この思いにしばられ続ける。しかもそれが、大切な妹の命だったらなおさらだ。同じ魔法を受けたからこそ――わたしは、ロレーヌの気持ちがわかるよ。だからどうか、そんな魔法は、使わないでくれ」

優しい声で、ヴィクトルはいいました。優しいまなざしで、ローナを見つめました。

ローナは顔をあげて、今にも泣きそうな顔をしながら、みんなを見つめかえしました。

「……わからないんだ。お姉ちゃんじゃなくて、ローナが生きていていいのかって。そのことばっかり、考えちゃうんだよ」

「いいのよ。それでいいに決まっているでしょう! お姉さんなんて生き物はね、妹が笑顔でいてくれたら、それだけで満足なんだから」

マリアはローナにこたえました。ちいさなローナを守ってあげたくて、安心させてあげたくて、マリアはローナの体をだき寄せました。

ローナは、マリアの胸元に顔をうずめました。そのちいさな手で、必死にマリアにしがみつきました。

「……こわいの。妖精たちのところへ帰っても、ローナの居場所なんてどこにもなかったらって。どうして帰ってきたのがロレーヌじゃなくて、ローナなんだっていわれたらって。

だって、みんなが必死に人間たちからにげていたとき、ローナだけが妖精の木に守られて、ねむり続けていたんだよ。記憶だって、悲しみからのがれたくて自分でふうじこめたんだ。そのあいだ、ほかのみんなはずっとつらい思いをして生きてた。クレーベルだって、憎しみと悲しみをいだきながら、たったひとりで女王として生きてた。ローナは、それを助けることもできなかった。お姉ちゃんや、ほかの妖精たちなら、もっとクレーベルのことをわかってあげられたかもしれない。

ねえ、マリア。なにもできないローナに、生きてる意味なんてあるの?」

ローナは顔をうずめたまま、マリアに問いかけました。すがるような声で、問いかけました。

マリアは優しく、ローナの青い髪をなでてあげました。

「ねえ、ローナ。前に幻の世界の中で、あなたは『マリアと生きる』っていってくれたじゃない? あたし、本当にうれしかったのよ。あのとき、あたしもね、あなたと生きたいって思った。あなたと、ずっといっしょにいられたらって。あのときのローナのことばは、嘘だった?」

「……嘘じゃない。ローナも、マリアといっしょにいたいと思ったから、そういったの」

「旅のあいだに出会ったひとや、妖精たちのことを歌にして伝えてゆきたいっていってたことは?」

「……それも、嘘じゃない。ローナが、心からやりたいって思ったこと……」

「それなら、それをやればいいのよ。それが、あなたのやりたいことなんでしょう。あなたの幸せなのよ。ほかのひとたちがどう思おうと、関係ないのよ。ローナの幸せは、ローナが自分で手に入れるものなんだから」

ローナは顔をあげて、マリアを見つめました。

「で、でも――ローナが生きてたって、なんの役にも、立てない……」

「あのね。だれかを助けなくちゃとか、幸せにしなくちゃとか、そんなふうに思う必要なんてないんじゃないかしら。そりゃあもちろん、だれかを助けられたらいいなって、あたしだって思ってるわよ。旅を始めたころは、あたしもローナと同じことを思ってたわ。でもね、ここまで旅をしてきて、すべてが必ずしもうまくいくわけじゃないってことも、わかったのよ」

「……」

ローナはだまったまま、マリアの話をきいていました。

「それにね……最後にどんな決断をするかっていうのは、結局はそのひと自身の問題なんだわ。

ロレーヌが命を落としてまでして、アランを助けたのも。妖精のクレーベルが、エリザという人間の女王として生きようとしたのも。どちらも、ふたりが決めたことよ。たとえだれかが止めようとしたって、ふたりはきっと、その決断を変えなかったと思う。みんなそうやって、自分の進むべき道を考えながら、生きてるのよ。

ローナが本当に、心からロレーヌを生きかえらせたいって思うのなら、そうすればいい。それが、あなたの決断だもの。でも、それでローナは幸せなの? あなたの心は本当に、そう思っているのかしら?」

マリアは強いまなざしで、ローナを見かえしました。海のような青い瞳の中に、ローナの顔が映りこみました。

やがて――ローナは、ぽつりとつぶやきました。

「ローナは……まだ、生きていたい。生きて、妖精たちに会いたい。旅が終わったあともまた、マリアたちに会いたい。楽器をひいて、歌をうたってゆきたい……」

ちいさな声で、はっきりと、ローナはこたえました。おおきな瞳から一粒、涙がこぼれ落ちました。

マリアはにっと笑って、ローナの肩をたたきました。

「それでいいのよ。その気持ちを、忘れちゃだめなのよ。きっとこの先も、迷うことってたくさんあると思うわ。そんなときはね、自分の心の声をきいて、正直になるのが一番なの」

「自分の、心の声……」

ローナはそっと、自分の両手を胸にあてました。どきどきと、心臓が脈打つのが感じられました。

今ここで生きていることを、うれしいと思いました。

ローナは、みんなの顔を見回しました。

「ごめんなさい。ありがとう……もう、あの曲はひいたりしない」

ヴィクトルは微笑んで、うなずきました。アランはふきげんそうな顔のままでしたが、それでも心から安心したように、ほっと息をはきました。

「それじゃあ、気を取り直して、もう一度妖精たちのいるところに行きましょうよ。今度こそ、この譜面の曲をひいてちょうだいね」

元気よくいったマリアのことばにローナはうなずき、ハーディ・ガーディのハンドルに手をかけました。

「これで……本当にさよならなのかな」

「ふむ……やはりローナひとりでは、不安だろう。わたしたちもいっしょに、行ければいいのだが」

「……楽器があれば。みんなでこの曲をひけば、全員で妖精たちのところに行けるような気がする」

アランのつぶやきに、マリアはぽんと手を打ちました。

「そうだわ! うたえばいいのよ。歌声はみんなが持ってる、最高の楽器だもの!」

なるほど、とヴィクトルとアランは顔を見合わせました。ヴィクトルは感心したように、マリアをたたえました。

「今日のマリアは、やけに冴えているな」

「まあ! 『今日の』は、余計よ、ヴィクトル!」

マリアは、むっと頬をふくらませました。

「みんな、いっしょにきてくれるの?」

「もちろんよ。絶対ないでしょうけれど、もしも万が一、妖精たちがローナにひどいことばをかけることがあったら、このあたしがこてんぱんにしてやるんだからね!」

たとえ妖精でも許さないわよ、とマリアは高らかにそう宣言しました。

「マリアのことは、わたしたちがなだめるとして……だから安心して、楽器をひいてほしい。わたしたちは最後まで、ローナのそばにいるよ」

ヴィクトルのことばに、アランもうなずきました。

「みんな……。……わかった。じゃあ、ひくよ」

ローナが、力強くハーディ・ガーディのハンドルを回しました。みんながそれに合わせて、うたいました。

おだやかな旋律が、音のない島にひびきわたりました。だれも知らない曲のはずでしたが、不思議なことに、かつてどこかできいたことがあるような、そんな曲でした。

そして、最後の一音を奏でたとき――松明の白い火がおおきく燃えあがり、譜面を焼きつくしました。

「あ! 譜面が……!」

ローナがさけぶと、燃えたままの譜面の断片が風にのって、島中に広がりました。断片は島のところどころに落ちて、そして島に燃え移ったのです。

あまりの明るさに、みんなは思わず、目を閉じました――。

♫ Ⅲ 時の流れぬ島

北の大地とは思えない、暖かな風が頬をなでました。

おそるおそる目を開いてみると、島の様子は同じ場所とは思えないほどに変わっていました。

どこまでも広がる青空。草木はさきほこり、火山の頂上は赤く燃えています。凍っていた川では、すきとおった水が海に向かって流れています。

砂浜は白く暖かく、黒曜石のようだった海は、アクアマリンのように青くすんでいました。おだやかな波が、マリアたちの足まで打ち寄せました。

南の島の楽園。まさに、そんなことばがぴったりの場所でした。

「なんて、きれいなところ……」

マリアはうっとりと、つぶやきました。ヴィクトルもアランも、そしてローナも、ただただ島の景色をながめるばかりです。

すると――島の奥から、なにかがものすごい速さでこちらへと飛んできました。マリアたちが身構える暇もないまま、それは勢いよくローナに飛びつきました。

「ローナが、帰ってきたー!」

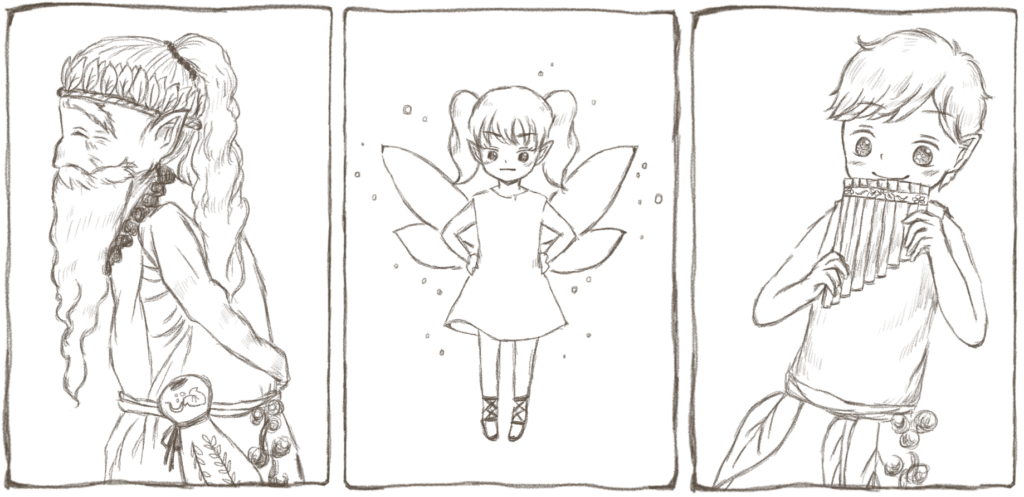

飛びついてきたのは、青い髪をした男の子でした。ローナと同じとがった耳と、淡い黄緑色の瞳を持っています。

「カイ!」

ローナは、男の子にさけびました。カイと呼ばれた男の子は、ふわりと地面に降り立って、そしてもう一度ローナをだきしめ、頬や額にキスをしました。

「ローナ。また会えて、本当にうれしいよ!」

「カイ……生きててよかった。ローナのこと、覚えていてくれたんだね」

「当たり前じゃないか! ローナのことを忘れたことなんて、一度だってなかったよ……」

そうしてふたりはしばらく、だきしめ合いました。あまりにうれしかったのでしょう、カイはローナの手を取って、その場でくるくると舞いました。

「ロレーヌといっしょにきたんだよね? ロレーヌがいきなり、ひとりで島を飛び出したときはびっくりしたんだよ……」

そういって、カイはようやくマリアたちの方へとふり向きました。そしてその表情が、石のように固まりました。

「ひっ……! 人間が、いる……!」

カイは青ざめて、ちいさく声をあげました。かわいそうなほどに、その顔には恐怖がうかんでいます。マリアはあわてて、カイに謝りました。

「ごめんなさい。おどろかせるつもりはなかったの……どうかあたしたちの話を、きいてくれないかしら」

「ぶ、武器を持ってる! それで、ぼくたちを殺すつもりなんだな!」

カイはふるえながら、ローナの後ろにさっとかくれてしまいました。

「だいじょうぶだよ。マリアたちは悪い人間じゃないんだ。ローナのことを何度も助けてくれたんだよ。みんなを傷つけたりなんて、絶対にしないよ」

ローナは優しい声で、カイにいいました。

「……ほんと?」

カイはおどおどとしながら、ローナの背中からマリアたちを見つめました。

「わたしたちはただ、ローナをこの島まで連れてきたかっただけなんだ。この島をあらそうとしたり、ましてやきみたちの命をうばおうなどとは、これっぽっちも考えてはいないよ。どうか、わたしたちを信じてくれないかな」

ヴィクトルも、体をかがめてカイにいいました。

カイの体は、まだふるえていました。けれどローナがその手をにぎると、すこし安心したように、ふにゃりと笑いました。

「な、なんだあ……。そうだったのか」

カイがマリアたちに歩み寄ろうとしたのを、とつぜんちいさな陰がさえぎりました。

「カイったら、あまいわよ! まったく、あなたはおっとりしすぎだわ!」

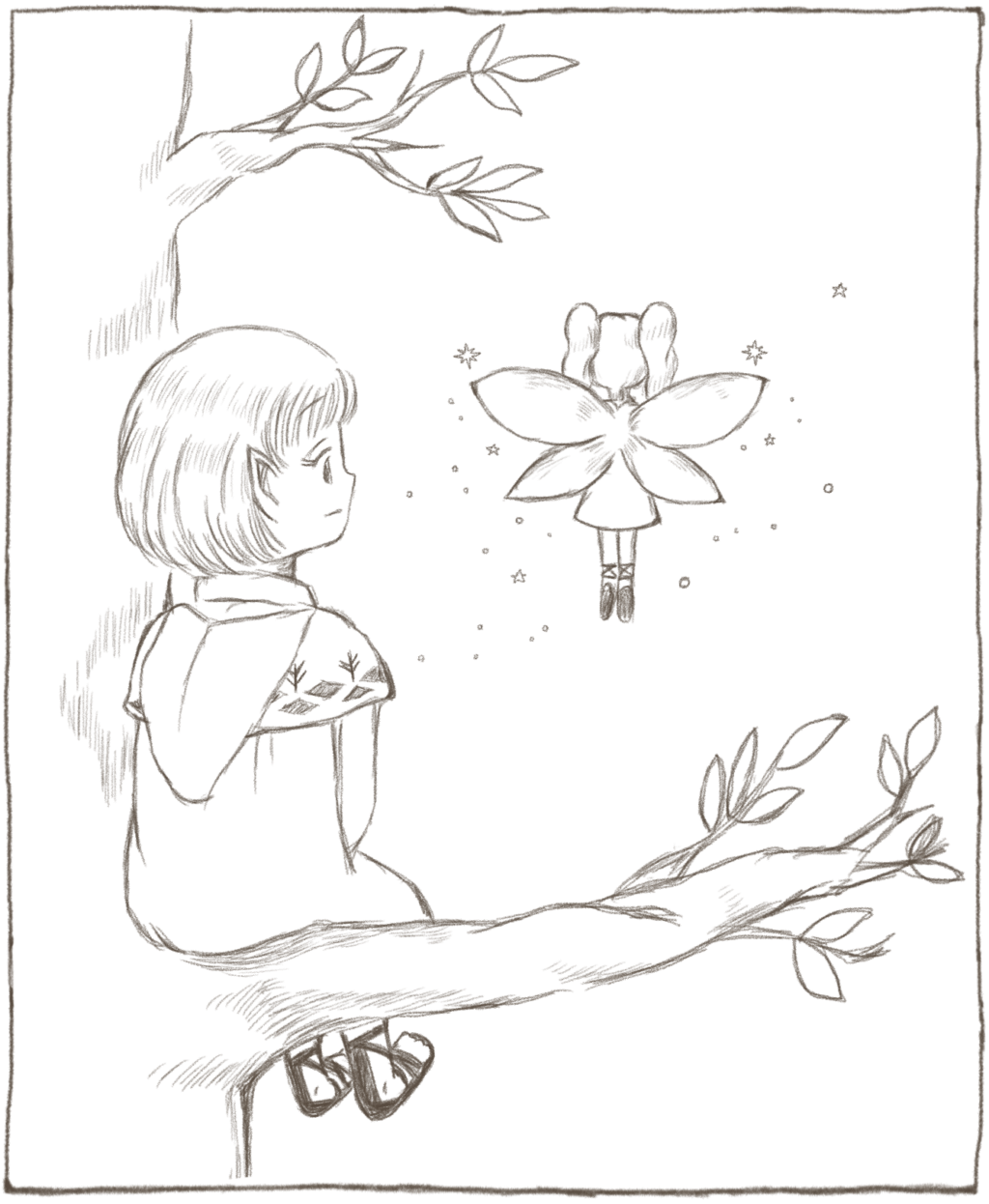

高い声がひびきわたりました。マリアたちの目の前には、手の中に収まってしまうぐらいの、ちいさな女の子がおりました。それも背中に、虹色にかがやく羽根を生やして、飛び回っているのです。

「まあ……! ちいさい妖精さんだわ」

マリアは目を丸くして、羽根の生えた妖精を見つめました。まさに、おとぎ話に出てくるような姿をしていました。初めてローナが妖精だと名乗ったとき、マリアは妖精といったら、こんな姿だろうと想像したのです。

ローナもびっくりしたように、じっと妖精を見つめています。

「な、なんだよう。ラニこそ、いきなりおこらなくてもいいじゃないか」

カイは口をとがらせました。ちいさな妖精は、つんと顔をそむけました。

「あなたの名前は、ラニというの?」と、マリアがたずねました。

「そうよ。わたしとカイは、このマウロア島の番人兼、案内人なの。外から仲間がやってきたら『ようこそ!』っていう役よ。今日が記念すべき初仕事だったのに、まさかやってきたのが人間なんて、ついてないわ」

ラニは腕を組みながら、きっとマリアたちをにらみました。ラニが羽根や体を動かすたびに、金色の粉が辺りに舞い散りました。

「人間だけじゃないよ。妖精のローナもいるじゃないか」

「ああ、そうね。じゃあローナだけにいうわ。『ようこそ!』」

そういって、ラニはべっと舌を出しました。そんなラニを見て、マリアはちょっとむっとしました。

「なによ! せっかくかわいらしい姿をしているんだから、その性格もかわいくしたらどうなの?」

「余計なお世話だわ!」

ふたりのあいだに火花が散ったので、ヴィクトルはあわててマリアの肩に手をのせました。

「まあまあ……とにかく、これでローナももう、安心だろう。わたしたちはすぐにここを出ていくから、どうか気を悪くしないでくれ。アランも、それでいいかな」

アランはひとり、島の景色に魅入っていましたが、ヴィクトルにそうきかれて、うなずきました。

しかし、ラニがその行く手をふさぎました。

「悪いけれど、この場所を知った人間を、このまま帰すわけにはいかないの。あんたたちのことを長老さまに知らせてくるから、ここから一歩も動いちゃだめなんだからね! 場合によっちゃあ、あんたたちはあの火山の中に放りこまれる運命になるかもしれないわよ」

ラニは島の中心にある、巨大な火山を指差しました。草木の生えていない岩山の頂上が、赤々と燃えあがっています。マリアたちは思わず、顔を見合わせました。

「ラニ。はるばるやってきたお客さまに、そんなおそろしいことばをかけてはならん。それに、火山に放りこむなど……マウロアさまがきいたら、お怒りになられるぞ」

ふいに、見知らぬ声がきこえました。とても歳をとった、おじいさんの妖精がこちらへと歩いてきます。

「長老さま!」

「ウルおじいちゃん!」

ローナがさけんで、おじいさんにかけ寄りました。

「おお、ローナ……よく、帰ってきてくれたの。また昔のように、おぬしとともに暮らしていけるなんて、夢のようじゃ」

ウルはまるで孫をかわいがるような目で、ローナを見つめました。ローナは顔をふせ、ウルの手をにぎりました。

「おじいちゃん。帰ってきたの、ローナだけなの。あのね、お姉ちゃんは……ロレーヌお姉ちゃんは……」

「わかっておるよ。つらかったじゃろう……もう、だいじょうぶじゃ。ここにいればもう二度と、大切な者の死を見ることはない」

ウルは優しい目を、マリアたちにも向けました。

「人間たちよ……ローナのことを守ってくれて、ありがとう。人間がここにくるのは異例のできごとじゃが、おぬしたちを歓迎するよ」

「ちょっと、長老さま! 人間たちのことを、そんなに簡単に信じてしまっていいのですか?」

ラニがおこった声を出して、ウルの周りを飛び回りました。ウルは微笑んだまま、ラニにいいました。

「安心しなさい。この者たちは、悪い心など持っておらん」

「まあ、あきれた! この島のひとたちって、本当におっとりしすぎだわ」

ラニは金色の粉をまきながらカイの肩にのって、そっぽを向きました。

「おこらないで、ラニ。ぼくはね、きみの笑った顔の方が好きだよ」

カイがそういうと、そっぽを向いたままのラニの顔がすこしだけ、赤く染まりました。

「長い旅路でつかれたじゃろう。皆、わたしの家にくるといい」

そういって、ウルは歩き出しました。

♫ Ⅳ 長老ウルの話

「わたしは妖精のウルじゃ。皆はわたしのことを長老さまや長さまと呼ぶが、いやなに、すこしばかり皆より長く生きているだけじゃて。ほかの妖精たちと、そう変わらんよ」

そういって、ウルはからからと笑いました。

妖精は、人間よりもはるかに長生きなのですが――そんな妖精が、おじいさんになるまでとなると――いったい、どれほどの長い時をウルは生きたのでしょう。マリアには、想像もつきませんでした。

この島の家には、扉も壁もありませんでした。屋根は藁でできていて、すぐそばで波の音がきこえます。心地よい風がふきぬけてゆき、あまい花の香りが鼻をくすぐりました。

「あの……どうしてわたしたちのことを、悪い心を持っていない人間だと思われたのですか?」

ヴィクトルが遠慮がちに、ウルにたずねました。

「この島に入るときの、おぬしたちのやりとりを見ておったんじゃ。ローナがロレーヌを生きかえらせようとしていたのを、止めたじゃろう。そのときの、おぬしたちのことばをきいたからじゃよ。おぬしたちがローナを大切に想う気持ちが、よく伝わってきた――」

マリアたちは顔を見合わせました。ウルは微笑みながらも、そっとため息をつきました。

「わたしたちは長いこと、人間をおそれてきた。今もそうじゃ。ロレーヌが妹を探しに外の世界――つまりおぬしたちが生きている、時の流れる世界へと行こうとしたときは、必死で止めたものよ。それでもあの子は地図を持ち出して、ひとりで旅立ってしまった。まったく、姉妹そろって心配をかけおって」

「ごめんなさい……そもそも、ローナがみんなとはぐれなければ、こんなことにはならなかったんだ」

ローナは肩を落として、うつむきました。

「いいや。もしもローナが、わたしたちといっしょにこの島にたどりついていたとしても。ロレーヌはいずれ、この島を出て行っていたのかもしれん」

「どうして、そう思うの?」

「あの子だけが、人間のことを信じていたんじゃ。人間たちに傷つけられても、優しい心を持った人間もいることを、忘れなかった。いつかもう一度、人間と妖精がともに暮らせる日がくることを、信じていたんじゃよ」

「わたしもカイも、ロレーヌを止めたのよ。そんなおろかな考えを持つのはやめなさいって、いったのよ。でもあの子ったら、おだやかに微笑むだけだった。ああ見えて、がんこなところがあるのよね。だれもあの子のことを、止めることはできなかったわ」

ラニが辺りを飛び回りながら、口をはさみました。

「ローナ、外の世界でお姉ちゃんと会えたんだ。マリアたちがいてくれたから、会えたんだよ。ひとりじゃきっと、なにもできなかった。マリアたちは人間だけれど、人間は妖精を傷つけたけれど――妖精を愛してくれる人間も、いるんだよ」

ローナは顔をあげて、みんなの顔を見つめながらいいました。

「……外の世界を旅してきたローナが、ここまでいうんじゃ。人間であっても、おぬしたちのことを、わたしも信じてみようと思う」

「ぼ、ぼくも……きみたちとなら、仲良くなってもいいかも……」

カイもローナのとなりで、おそるおそるマリアたちを見つめました。ラニだけが、おもしろくなさそうに顔をしかめています。

「ありがとうございます……」

マリアたちは、ほっと息をはきました。人間が妖精を傷つけた事実が、消えることはありません。それでも、マリアたちの心をずっとしばっていたものが、すこしだけ、ほどけたような気がしました。

「カイ。風の魔法で、島の皆に人間がきたことを知らせておくれ。悪い人間ではないから、どうか安心してほしいと」

「わかったよ、長老さま!」

カイは得意げに、胸元にさげた笛を構えました。筒状の植物の茎を、いくつも束ねて作られた笛です。カイはその笛を、口元にあてました。

「パンパイプ・パストーソ! 暖かな風よ、優しい人間が来たことを島中に伝えてくれ!」

カイは呪文を唱えて、笛を奏でました。軽やかな旋律に合わせて、風が頬をなでながらふきぬけました。風はマリアたちがきた知らせをのせて、島の妖精たちの耳元まで届けるのです。

「風の魔法なら、まかせてくれよ。最初にきみたちのところへやってきたとき、ぼく空を飛んでいたでしょ? あれも、ぼくの魔法なんだ」

カイはすっかり安心したようで、マリアたちに胸を張りました。ラニはあきれたように、両手を肩まであげました。

「飛べるのは自分だけじゃない。ほかの妖精たちのことも飛ばせるようになってから、胸を張りなさいよね」

「それでも、自由に飛べるなんてすごいよ。カイも、魔法が上手だったもんね。お姉ちゃんも、海の嵐を静めたし……みんな、すごいなあ」

ローナが、すこし元気のない声でつぶやきました。

「それは、ロレーヌが水の魔法が得意だからできたんだよ。ぼくは風の魔法は使えるけれど、水の魔法は使えない。ほかの妖精だってそうさ。あれ、そういえばローナは、どんな魔法が得意なんだっけ?」

カイが首をかしげます。マリアたちは旅のできごとを思いかえしました。

「ローナは……植物の魔法も、風の魔法も使っていたわよね。森に雨を降らせる魔法も」

「雪の魔法も、使っていたな」

「土を盛りあげて、壁も作ってた」

次々にマリアたちがいうので、カイは目を丸くしました。

「なんだってー! そんなにたくさんの、自然の魔法を使える妖精がいるの? 前にいっしょに暮らしていたときは、ローナはほとんど魔法なんて使っていなかったじゃないか」

「魔法を使うのがへただから、あんまり使わないようにしてたんだよう」

ローナはもじもじと、うつむきがちにこたえました。

「長老さま。あたしたち、何度もローナの魔法に助けてもらったの。ローナはいつも、自分の命をかけてだれかのために魔法を使っていたわ。あたし、そんなローナの魔法がへただなんて、思えないの」

マリアのことばに、ウルはうなずきました。

「ローナは……ほかの妖精たちよりも、ずっとおおきな力を持っておる。この子は植物や水、火、風……すべての自然から愛されておるんじゃ。たしかに、心の未熟さが原因で、魔法を使ったあとに自分が傷つくこともある。しかしそれ以上に、ローナは魔法の力がおおきすぎるんじゃ。ローナの魔法がへたなのではなくて、おおきい力を使いこなすことが、難しいだけじゃよ」

ウルは優しく、ローナにいいました。ローナは目を見開き、ウルを見つめかえしました。

「そんなローナが、魔法を使って旅をしてきたんじゃ。強くなった証拠じゃよ。だからもっと、自分に自信を持ちなさい。おぬしは決して、弱い妖精などではない」

ローナは、まだ信じられないというように目を見開いていました。

「……魔法を使えたのは、お姉ちゃんが助けてくれてたからなんだ。でも、だんだんハープの音が、きこえなくなって……それは、ローナが役立たずの妖精だからなんだって、思ってた……」

「そんなわけがなかろう。おぬしが成長してゆくのを、ロレーヌはずっと空の上から、見守っていたんじゃ」

ウルのことばをきいて――ローナは、両手で顔をおおいました。指のあいだを、涙がつたってゆきました。だいじょうぶだよと、カイはそっと、ローナに寄りそってあげました。

「あたしたち、クレーベルという妖精にも会ったの。クレーベルは、氷の魔法を使う妖精だったわ。けれど自分の心を凍らせて、憎しみから魔物を生み出す、おそろしい魔法も使っていたの……」

マリアのことばにウルは眉を寄せて、うなりました。

「その妖精はローナと同じか、あるいはそれ以上に、強い力を持っていたんじゃろう。けれどそれは、自然に愛された者とはちがう……強すぎる力はときに、まちがった方へと動く。ローナも、それだけは気をつけるんじゃよ」

ローナは真剣な顔で、うなずきました。でも、とローナは続けました。

「クレーベルは、本当は悪い妖精なんかじゃないよ。たくさんのひとを傷つけたし、命をうばったけれど――それでも、必死に生きていただけなんだ。ひとりぼっちだったから、そうするしかなかったんだ」

「わかっておるよ。どんなことがあろうと、妖精たちは皆仲間じゃ。この島にいるかぎり、クレーベルのことも忘れることはない。なにせここは、時の流れぬ島。今までの記憶やいだいた想いを忘れることなく、永遠に生き続ける。はるか昔に受けた、人間たちからの傷の痛みも……」

ウルの瞳が、悲しくゆれました。そして、その瞳でマリアたちを見つめました。

「わたしは、おぬしたちを信じる。しかしそれは、人間を信じるということではないことを、覚えておいてほしい。そして、わたしたちが最もおそれているもの――それが大切な者の死であることも。何度も目の前で仲間の死を見てきたわたしたちにとって、死はもはや、人間よりもおそろしい。

ロレーヌがたとえ幸せであったとしても、あの子が命を落とした事実は変わらぬ。もうこれ以上、だれも死なせるわけにはいかないのじゃ。だから――おぬしたちがここを出たあと、すぐに島の入り口は閉じる。そしてもう二度と、開くことはない。だれかが外に出ることも、できなくなるじゃろう」

マリアたちは、息をのみました。ローナも、なにもいえずにウルを見つめています。

「それって――もう二度と、ローナとは会えなくなるってこと?」

「そういうことじゃ」

「そんな……」

マリアはうつむきました。いつか別れるときがくることは、わかっていました。けれど生きているかぎり、また会えるとも思っていました。二度と会えないなんて、これでは死んでしまうのと同じだと、マリアは思いました。ヴィクトルとアランも、だまっています。

「別れがつらいのはわかる。おぬしたちは長いこと、ローナといっしょにいたようだからの。しかし、つらいのは今だけじゃて。外の世界へと帰れば、また時は流れる。まだ若いおぬしたちが成長して、大人になれば――次第に、妖精のことも、ローナのことも、忘れ去ってゆくだろう。思い出とは、そういうものよ。それでいいんじゃ。人間たちから忘れ去られることが、わたしたちが一番平穏に生きてゆける方法なんじゃよ。どうか、わかっておくれ」

「……そんなこと、ないもの。あたし、ローナのこと、絶対に忘れないもの……」

マリアの声は、次第にちいさくなってゆきました。妖精たちのことを傷つけておきながら、それを覚えていなかった人間たちのことが、頭によぎったのです。

ウルは悲しい顔をしながら、マリアたちにいいました。

「……好きなだけ、この島にいるといい。ローナと過ごせる時間は、今だけじゃからの」

そうじゃ、とウルは付け加えました。

「火山の頂上だけは、行ってはならんぞ。あそこには、島の女神であるマウロアさまの魂が宿っているといわれているからの」

♫ Ⅴ カイによる、マウロア島の案内は

マリアたちはうつむきがちに、ウルの家をあとにしました。相変わらず青空が広がっていて、太陽はずっと、同じ位置にありました。

「ロレーヌがもういないのは、悲しいけれど……でも、ローナが帰ってきてくれてよかった。これからはずっと、いっしょにいられるんだね」

カイははにかんで、ローナの手をぎゅっとにぎりました。

「ぼくね、昔からいつもローナのことを気にしていたんだよ。きみの好きなものとか、あげたら喜びそうなものとか、ロレーヌにきいたりしてさあ。結局なにもあげられないまま、はなればなれになっちゃったけど……」

ローナはおどろいて、カイの顔を見あげました。

「そうだったの? カイはてっきり、お姉ちゃんのことが好きなんだって、思ってた」

「もちろん、ロレーヌのことも大好きだよ。みんな、ロレーヌのこともローナのことも、大好きだった。おっちょこちょいでも、いつもなにかをがんばってるきみのことが、大好きだった。だから、きみが帰ってきたことを知ったら、みんながよろこぶよ」

ローナは微笑みをうかべました。カイは怪訝な顔をして、ローナの顔をのぞきこみます。

「……ローナは、うれしくないの?」

「え? もちろん、うれしいに決まってるよ。どうして?」

「なんだか、無理に笑っているように見えるから……」

ローナは迷うように、マリアたちの方を見つめました。マリアはせいいっぱいの笑顔を、ローナに向けました。

「ほらね。だれもローナのことを、悪くいったりしなかったでしょう。あたしも、安心したわ。あやうく、こてんぱんにしちゃうところだったわよ」

「島に入る前のやりとりをきいていたということは、長老さまはマリアの〈こてんぱん発言〉もきいていたということになるな。よく、島へと入れてくれたものだ……長老さまの寛大さに、感謝せねば」

元気のいいマリアのとなりで、ヴィクトルがおおきくため息をつきました。そんなふたりがおかしくて、ローナはくすくすと笑い声をあげました。

「ねえ、カイ。マリアたちといっしょに、島を歩いてもいいかな?」

「いいよ。ぼくとラニは案内人だから、ぼくらが案内してあげる」

カイは笑顔でうなずきましたが、ラニは顔をそむけて「いやよ」といいました。

「人間に島の案内をするなんて、絶対にいや。あなたもローナも、人間を信じすぎなのよ」

「でも、長老さまも許してくれたじゃないか。きみの金色の粉があれば、マリアたちも空を飛べるようになるだろ。だからその粉を、みんなにふりまいてあげてよ。飛びながら案内する方が楽しいよ」

カイのことばに、ラニは「信じられない!」と眉をつりあげました。

「いいかげんにしなさいよ! 人間に、わたしの粉を使わせるですって? よく、そんなことがいえるわね! もういいわ、カイなんてだいきらいなんだから!」

ラニはさけんで、あっというまにどこかへ飛び去ってしまいました。カイの止める声にも、ふり向かずに。

「追いかけた方が、いいんじゃない?」

マリアが心配そうに声をかけましたが、カイはむっとした表情をしたまま、そっぽを向きました。

「いいんだ、あんなやつ。ちょっと、おこりんぼすぎるんだよ。歩くことになっちゃうけど、案内はぼくひとりでするからね。さあ、行こう」

カイは気を取り直したように笑って、元気よく歩き出しました。

カイは最初に、マリアたちが降り立った砂浜へと案内してくれました。どこまでも青い海が、やわらかな波を立てながら広がっています。

「ここは、時が流れない島だからね。日がしずむことはないんだ。青空をながめたかったら、ここにくればいい。海があれることも、嵐がくることもないんだよ。おだやかな海と青空は、ながめているだけで心が落ちつくんだ」

ほかの妖精たちが、楽しそうに小舟をこいでいるのが見えました。水がすきとおっているので、まるで舟が宙にういているように見えます。

「……星は、見られないの?」

アランがちいさな声で、カイにたずねました。カイは微笑んで、島の反対側を指差しました。

「夜空をながめたいときは、島の裏側に行くんだ。反対側は、月と星がいつでもうかんでいるよ。夕日はそのあいだで見られるし、雨に当たりたいときは、雨の森っていう場所があるから、そこに行けばいい」

こっちだよ、とカイにうながされて、マリアたちは歩き出しました。

砂浜を歩きながら、空はだんだんとオレンジ色に染まってゆきました。立ち止まってみれば、美しい夕日が、いつまでもそこにありました。外の世界のように、一瞬にして消えてしまうこともありません。マリアたちはしばらく、その美しさに見とれていました。

さらに歩いてゆくと、空は群青色へと変わりました。満点の星空と、白いかがやきを放つ満月がマリアたちを見おろしています。

黒い岩の上で、ひとりの妖精の女の子が夜空をながめながら、オカリナをふいていました。ほかの妖精たちとはすこしちがった、不思議な雰囲気のある女の子です。耳の形は妖精と同じものでしたが、茶色い瞳と灰色の髪をしていました。

女の子はこちらに気がつくと、オカリナから口をはなして、ふわりと髪をゆらしました。

「あれ、カイ。こっち側にくるのはめずらしいね。それに、ラニもそばにいない」

「ラニのことはいいんだよ。ぼくは今、大事な案内人の仕事をしているんだ」

カイはマリアたちに、妖精の女の子を紹介しました。

「この子の名前は、マヒナだよ。いつもここで、ひとりで月をながめているんだ」

はじめまして、とマヒナは落ちついた様子でマリアたちにあいさつしました。

「あなたは――人間を見ても、あまりおどろいたり、こわがったりしないのね」

ここにくるまで、ほかの妖精たちの姿を見かけました。けれどマリアたちをこわがっているのでしょうか、近寄ってくることはありませんでした。仲良くなれたらいいのにな、とマリアはすこし悲しく思っていたところだったのです。

「わたしは半分、人間なの。お母さんが妖精で、お父さんが人間だった。瞳の色と髪の色は、お父さんゆずり」

「まあ、そうだったの……。だから、人間がこわくないのね」

「人間にもいろいろいるってことを、知っているから。わたしのお父さんは、悪い人間からお母さんとわたしのことを守ろうとしてくれた。お母さんといっしょに、死んでしまったけれど……人間でも、お父さんのことは好き。人間を愛したお母さんのことも」

つぶやくようにいって、マヒナはまた月を見あげました。

「ひとりでここにいて、さびしくないの?」

「うん。月があれば」

カイはこまった顔をして、小声でマリアたちにささやきました。

「マヒナは半分人間であることを気にして、それでいつもひとりでいるんだよ。ぼくたちはもちろん、マヒナのことも仲間だと思ってるのに」

月も星も、太陽と同じように、いつまでも同じ位置にありました。マヒナの茶色い瞳に、白い月が映りこみます。

「……わたしたちは、歳を取らない。死なない代わりに、体も心も成長することがない。時間は、ときには悲しい思い出やつらい記憶で受けた心の痛みを、やわらげてくれる。そして、また前へ進もうと思えるようになる。そうやってひとは生きてゆくんだって、お父さんがいってた。

けれど、わたしたちがいだいた悲しみが消えることはない。傷ついた心が癒えるのに、時の流れは大切なもの――わたしたちには、それがないから。

だれも死ぬことのない平穏と、変化することのない止まった時間。どっちの方がいいのかな」

マヒナは月を見あげたまま、うたうように、いいました。やっぱり、すこし不思議な女の子だとマリアたちは思いました。

「またくるね」

「うん。カイも、ちゃんとラニと仲直りするんだよ」

マヒナは微笑みながらそういって、再びオカリナをふき始めました。

それから、雨の森や白い花の丘や、夜明けの見える砂浜をマリアたちは歩きました。すべての景色が、まるで絵画のように美しいのです。

「マウロア島は、まさに楽園なんだ。好きな場所で、好きなように過ごせるし、ぼくたちをおそうものは、なにひとつない。なにかをおそれることも、なにかを心配することも、なにかを迷う必要も、ないんだよ」

カイははにかみながら、はずんだ声でマリアたちにいいました。そして木になった果物を、ひとつもぎ取ります。木にはすぐにまた、同じ果物がなりました。植物も、かれることがないのです。

「時が流れないから、おなかもすかないし、ねむらなくてもいいんだけれど。でも、おいしいものを食べたり、お日さまの下でねむるのも幸せなことだからね。ぼくはどっちも、よくやるんだ」

カイはさらに果物をもいで、マリアたちの手にのせてくれました。

「この島は、妖精たちの魔法でできているのか?」

ヴィクトルがたずねると、カイは首を横にふりました。

「ちがうよ。この特別な島はね、マウロアさまがぼくらにくださったものなんだ」

カイは、マリアたちを火山の麓へと案内しました。熱い空気がただよっています。黒い岩肌はまるで鉄を熱したようで、すこしふれただけで、やけどをしてしまいそうなぐらいです。

「この道を登ると、火山の頂上へ行けるんだけど……長老さまがいったとおり、頂上には行ってはいけないんだ。そこに、マウロアさまの魂が宿っているから。優しいけれど、ちょっと気まぐれな女神さまなんだって。おこらせると、大変なことになっちゃうらしいよ」

火山の頂上から、黒い煙が立ちのぼっているのが見えました。ときおり、赤い炎が煙といっしょに散らついています。

「はるか昔、ぼくたちは人間からにげ続けて――けれど、安心して住めるところなんて、どこにもなくて。ある冬の日にようやく、この北の島にたどりついたんだ。けれど、ぼくたちはひどいけがをしていたし、土地もかわいていて、寒くて――なによりぼくたちの心に、生きる気力なんて残っていなかった。みんなが、ここで死ぬんだろうって思った。

でもそのとき、この島の大地に住むマウロアさまが、奇跡を起こしてくれた。ぼくたちに、この〈時の流れない島〉をあたえてくださったんだよ。そして、外の世界のひとたちに見えないように、ぼくたちをかくしてくれた。マウロアさまは神さまだから、直接お話しできたりはしないけれど、ぼくたちは感謝の気持ちを忘れずに、それからずっとこの島に住んでいるんだよ」

島の中心にある火山は、静かに妖精たちを見守っているように見えました。

カイは、マリアたちの方をふり向きました。

「これで、ぼくの島案内はおわり。とってもいいところでしょ? これからはローナも、ここで暮らせるんだ。ずっと、いっしょだよ」

カイはうれしそうに、本当にうれしそうに笑って、ローナの手を取ったのでした。

ローナがひとり、ちいさくため息をついたことは、だれも気がつきませんでした。

♫ Ⅵ ちいさなラニの気持ちは

それから、何日か――外の世界でいえばそれぐらいの時間を、マリアたちは島で過ごしました。みんなでいっしょに過ごすこともあれば、それぞれ好きなところへ行くこともありました。ほかの妖精たちも、すこしずつマリアたちのそばへと、寄りそうようになりました。

「それは……武器? それで、だれかを殺すの?」

おそるおそる、妖精はマリアにたずねました。マリアは優しく微笑んで、首をふりました。

「いいえ。たしかにこれは武器だし、使い方によっては命をうばうものよ。でも、あたしはそんな使い方はしないわ。この槍はだれかを助けたり、自分を守るためにあるの。大切な人の想いもこめられている、あたしの宝物なのよ」

マリアの気持ちが、通じたのでしょうか――妖精はすこしずつマリアに近寄って、そっとマリアの指先にふれました。マリアはうれしくなって、その手をにぎりかえしました。

ヴィクトルは妖精たちに、人間の女王として生きた妖精の話をしました。自分が、その妖精に助けられたことも。ほかにも、本を読んで知ったことや、旅のできごともみんなに話しました。妖精たちはいつのまにか、夢中でヴィクトルの話にきき入っていました。

アランは島の裏側で、星をながめていました。マヒナはいつも同じ黒い岩の上で、オカリナをふいていました。その心地よい音色に耳をかたむけながら、アランはいつまでも、夜空をながめていました。

マウロア島はあまりにおだやかで、今までこわばっていた心の部分が溶けていくようで、暖かい空気に優しく包まれているようで――いつまでも、過ごしていたいところだったのです。

そして一番の理由は、ローナにさよならを告げたくないこと。なかなか、もう帰ろうといい出せないマリアたちなのでした。

ローナはひとり、木の上で金色にかがやくものを見ました。ラニです。ローナは思わず、ラニに声をかけていました。

「おおい、ラニ! ローナ、あなたとお話ししたいな」

ラニは木の上から、ローナを見おろしました。

「ここまで登ってこられたら、お話ししてあげてもいいわよ!」

ようし、とローナは木の幹をつかんで、のしのしと登り始めました。途中、何度も足をふみ外しながら――服に木の皮をたくさんこびりつけて、ようやくローナはラニの元へとたどりつきました。

ラニはあきれたように、ため息をつきました。

「どんくさいわねえ。魔法、使えばよかったのに」

ラニのことばに、ローナは「ああそうか」と手をたたきました。魔法を使えることを、すっかり忘れていたのです。

「それで、わたしになんの用かしら?」

「ローナね、ラニみたいなちいさくて羽根が生えた妖精、初めて見たんだ。ラニは、元々この島に住んでいたの?」

「いいえ。わたしは、外の世界にある花の丘に住んでいたのよ。あなたたちは、妖精の木から生まれるのよね。わたしは、妖精の花から生まれたの。だから、こんなにも体がちいさいのよ」

そうだったんだね、とローナはうなずきました。

「ラニの仲間はいないの? この島にも、ちいさな妖精はラニしかいないみたいだけれど……」

「いないわ。みんな、死んじゃったの。わたしは、花の妖精の最後の生き残りなのよ」

ラニは、どこまでも広がる海の先を見つめました。

「……ラニの仲間も、人間に?」

「結果的には、そうなるのかしらね。でも、わたしたちはあなたたちみたいに、直接人間に殺されたわけじゃない。ちいさくて力のない生き物っていうのは、ただ生きぬくというだけでも、命がけなのよ。世界に人間が増えただけでも、わたしたちは生きにくくなって、住めるところが少なくなって――そうして、人間があなたたちをほろぼそうと森に火をつけたときに、いっしょに燃えてしまった。それだけのことよ」

ラニは表情を変えぬまま、こたえました。

「花の丘も、燃えてしまって――わたしはひとりでにげていたんだけれど、羽根をけがして、動けなくなってしまったの。それを助けてくれたのが、カイだった」

カイは動けなくなったラニをすくいあげ、そしていっしょにこの島までにげてきたのでした。

「自分だってけがをしていたのに、カイはわたしのことを助けるために、炎の中を走ってくれた。カイのおかげで、わたしは今ここにいるの。わたし、カイのためならなんだってしてあげたいのよ」

カイのことを話しながら、ラニの表情はだんだんとおだやかになってゆきました。

「大好きなんだね、カイのことが」

ローナがいうと、ラニの頬が赤く染まりました。けれどすぐに、おだやかだった表情を引きしめました。

「だから――わたしが、人間たちからカイを守らなくちゃ。あなたたちはお気楽すぎるのよ。人間にひどいことをされたのに、すぐに人間のことを信じるんだから」

「マリアたちは、悪い人間なんかじゃないもん……」

「武器を持っている人間を、信用なんてできないわよ。あの人間たちだって、大人になったら、だれかを殺すことだってあるかもしれないわ。強い者はそうやって、生き残ってゆくじゃない」

ローナの心は、どんよりとくもってゆきました。マリアたちがだれかを殺すことなんて、考えたくありません。

「ラニは、人間がきらいなの?」

「決して、好きじゃないわよ。でも、人間は戦う気持ちを持ってる。その熱い気持ちを、悪いものだとは思わないの。あなたたちが、命を大切にしているのはいいことだと思うわよ。でもね、生き残るには、ときには戦う気持ちだって持たなくちゃだめなの。

あなたたちは魔法が使えて、戦える力だってあるのに――それをしなかったから、みんな、死んでしまった。優しい心を持ちすぎて、自分たちが死んでしまったのよ。もう、そんなふうになってほしくない。わたしみたいに、ひとりぼっちになってほしくないのよ」

ラニの声は真剣でした。ローナはなにもいえなくなって、ラニを見つめました。ラニはローナを見つめかえします。

「ローナ。あなたまさか、あの人間たちといっしょに外の世界へ行くだなんて、いわないわよね?」

ラニの問いかけに、ローナの心臓がどきりとはねました。ローナの瞳が、ゆれました。

「あの人間たちを選んだら、あなたはもう二度と、わたしたちに会えなくなる。あなたはカイやほかの妖精たちじゃなくて、人間たちを選ぶというの? たった一年ほどしか、いっしょにいなかった人間たちの方がいいというの? カイがどれほど、あなたのことを心配していたかわかっているの?」

「それは……」

いいよどんだローナを見て、ラニはため息をつきました。

「……ロレーヌがひとりで外の世界に行ってしまったとき、カイは泣いたのよ。たださびしいからじゃなくて、自分がロレーヌといっしょに、外の世界に行く勇気がなかったことに、泣いていたの。ひとりで行かせてしまったことを、ずっと後悔していたのよ。

それで、あなたまで外の世界へ行くだなんていったら。今度こそカイは、あなたといっしょに外の世界へ行ってしまうわ。優しいカイは、また人間たちにねらわれても、戦うことを選ばずにきっと命を落としてしまう。そんな危険なことは、わたしが絶対にさせないわ。

カイのためにも、あなた自身のためにも――あなたは、ここに残るべきなのよ」

ラニのことばが、ぐるりとローナの心の中でうずまきました。心臓は未だ、どきどきと鳴っています。

ずっと、この島に帰ることを夢見ていたはずでした。妖精たちとまた会えることを、夢見ていたはずでした。そのために、旅を続けていたはずでした。

けれどラニのことばをきいてもなお、ローナの心に生まれた迷いは消えません。素直に、うなずくことができなかったのです。

なにもこたえられずにいるローナを、ラニは目を細めて見おろしました。

「……そう。あなたは、人間を選ぶのね。それなら、わたしはわたしのやり方で、戦うだけ」

そういい残して、ラニは飛び去ってしまいました。金色の粉が、辺りに舞い散ります。

「……どうすれば、いいんだろう」

ローナはひとり、つぶやきました。

――迷ったときはね、自分の心の声をきくのが一番なのよ。

残された木の上で、ローナはマリアのことばを思い出しました……。

♫ Ⅶ 火山の頂上で

マリアたちがいなくなったのは、それからすぐあとのことでした。

ローナは島中を探し回りましたが、マリアもヴィクトルもアランも、どこにもおりません。ほかの妖精たちにきいても、姿を見ていないと首をふりました。

「人間たちだけじゃないよ。ラニも、いなくなっちゃったんだ。いつも、ぼくの肩にのっていたのに。ぼくのこと、まだおこっているのかな……」

カイは悲しげに、自分の肩を見つめました。

そのことばに、ローナははっと顔をあげました。

「ひょっとして、ラニがマリアたちを、どこかへ連れて行ったの……?」

カイはおどろいたように、目を見開きました。

「ラニが? 冗談だろ? どうしてラニが、そんなことをするんだよ。マリアたちはきっと、外の世界に帰ったんじゃない? だって、人間なんだからさ」

「さよならもいわずに、帰ったりなんかしないよ! ……どうしよう。マリアたちに、なにかあったんだ」

「この島に危険なことなんて、あるもんか。この島にいれば、だれも死ぬことなんてないんだぞ。考えすぎだよ」

「でも……心配なんだ。マリアたちは絶対、この島のどこかにいるもん。みんなを探さなくちゃ」

ひとりで探し続けようとするローナの手を、カイがつかみました。ローナはおどろいて、カイの方へとふり向きます。

「カイ……どうしたの? 手をはなしてほしいよ」

カイはうつむき、ちいさくつぶやきました。

「ローナは……人間のことばっかりだ。せっかくこの島に帰ってきたのに、ぼくたちがいるのに。ローナが心から笑っているところ、見てないよ。ぼくがそばにいるんじゃだめなの? ぼくたち、百年以上もいっしょに暮らしてきたじゃないか。あの人間たちと過ごした時間より、ぼくたちとの時間の方が、ずっとずっと長いはずじゃないか。なのに、どうして……」

カイの声はふるえていました。その目に、うっすらと涙がうかんでいました。

ローナはカイに近寄って、カイの頬に優しくふれました。

「カイ……泣かないで。ごめんね。あなたを悲しませるつもりなんて、なかったの。ここに帰ってきたときね、カイがだきしめてくれて、すごく温かい気持ちになった。帰ってこられてよかったって、また会えてよかったって、心から思ったの。あなたが生きていてくれただけで、本当に、うれしかった……」

カイはじっと、ローナの話をきいています。

ローナは優しく、微笑みました。

「でもね、ローナはカイと同じぐらい、マリアたちのことも大好き。ひとを好きになるのに、時の長さなんて関係ないんだ。あなたといっしょに過ごした百年も、マリアたちといっしょに過ごした一年も、ローナにとってはどっちも、大切なものなの。選ぶことなんてできなくて、どっちがいいかなんて、比べることなんてできないんだ……」

カイは頬にあてられた、ローナの手に自分の手をそえました。涙が一筋流れて、その手をつたってゆきます。

やがてカイは、ローナを見つめていいました。

「……わかったよ。ローナは旅をしてきて、そのあいだにいろんなことがあって――だからこそ、そう思うんだよな。ローナの大好きなひとたちを、ぼくもいっしょに探すよ。ひょっとしたら、ラニもそこにいるのかもしれないしさ」

「ありがとう、カイ……」

ローナがにこっと笑うと、カイも照れくさそうな笑みをうかべて、頭をかきました。

「わたしも、いっしょに探すよ」

ふと声がきこえて、ローナたちはふり向きました。いつのまにか、マヒナがそばに立っていました。

「あの人間の男の子、いつも同じ場所で星を見ていたのに、いなくなってしまったから。だから、気になってたの」

「ありがとう……!」

ローナはマヒナにもお礼をいって、その手をにぎりました。

「でも、島中を探したのにいなかったんだろ? じゃあいったい、どこにいるんだろう」

ローナもカイも、こまったように眉をひそめて考えこみました。

「火山の頂上……」

マヒナがつぶやきました。みんなは、火山を見あげます。

「本気でいってるのかよ? だってあそこは、行っちゃいけないっていわれてるじゃないか」

「でも、探していないのは、もうあそこだけだよ。もし、頂上にマリアたちがいるなら……行かなくちゃ」

ローナは力強い声でいいました。マヒナもうなずきます。カイはしばらく迷っていましたが、やがて「わかったよ」と、火山の方へと歩き出しました。「長老さまにばれたら、どうしよう……」と、不安げではありましたが。

火山へと向かう途中、ローナはマヒナにささやきました。

「あのね。アランは人間で、ローナのお姉ちゃんは妖精だけれど、おたがいを愛しているんだよ。マヒナのお父さんとお母さんと、おなじようにね」

それをきいて、マヒナはうれしそうに笑いました。

さて。すこし前――マリアとヴィクトルとアランは、火山の麓に立っていました。目の前には、頂上へと続く坂道があります。

「ローナは本当に、この先へ行ったの?」

マリアは、自分の周りを飛び回るラニに問いかけました。

「そうなの! わたし、この目で見たのよ……ローナがひとりで、頂上に行くのをね。きっと、あなたたちと別れるのがつらいんだわ。だから頂上にかくれて、あなたたちにさよならをいわせないようにしているんじゃないかしら」

ラニは真剣な顔をしながら、マリアたちにつめ寄りました。三人はこまった顔をしながら、顔を見合わせます。

「しかし、この先は行ってはいけないという、決まりがあるんだろう。わたしたちはただでさえ、よそ者なんだ。勝手に頂上へ行って、島の女神さまをおこらせるわけには……」

そうこたえたヴィクトルを、ラニはうるんだ瞳で見つめ、胸の前で両手を組みました。

「ちょこっと登るだけなら、だいじょうぶよ! 頂上でなにか悪さをしなければ、マウロアさまだっておこりはしないわ。それにあなたたちだって、ローナが心配でしょう。お願い、ローナを説得して、連れもどして!」

そこまでいわれてしまっては、うなずくしかありません。しかたない、とマリアたちは頂上を目指して歩き出しました。その後ろを、ラニが飛びながらついてゆきました。

なんという熱さなのでしょう。一歩足を動かすたびに、汗がふき出します。額に流れる汗をぬぐいながら、マリアたちは頂上へと向かってゆきました。

長いこと、登り続けて――そしてようやく、頂上へとたどりつきました。目の前に、巨大な火口が広がっています。その中で、煮えたぎる溶岩がしぶきをあげていました。

それを見て、マリアは思わず後ずさりました。すこしでも溶岩が体にふれれば、やけどどころではすまないかもしれません。

「ローナはどこにいるの?」

汗を流しながら、マリアは辺りを見回しました。周りは黒い岩ばかり。あのかわいらしい姿は、どこにもありません。

すると、とつぜんラニが高い声で笑い出しました。

「おばかさんね! ローナがこんなところにくるわけないでしょう。人間って、もうすこしかしこい生き物だと思っていたけれど、全然そんなことないのね」

さっきまでのしおらしい態度とはまるでちがう、そんなラニを見て、マリアたちは怪訝な表情をうかべました。

「おれたちを、だましたのか?」

「ええ、そうよ。すこしは疑うかなって思ったのに。あんたたちも、妖精と同じぐらいまっすぐでお気楽なのね」

ラニはばかにしたように、マリアたちにいいました。ヴィクトルはため息をついて、ラニに問いかけました。

「こんなところに連れてきて、わたしたちをどうするつもりだ?」

ラニはちらりと、マリアたちを横目で見やりました。

「そうね……まずはあんたたちが持ってる武器を、その溶岩の中に捨ててちょうだい。話は、それからだわ」

マリアは眉をつりあげ、ラニにいいかえしました。

「いやよ! この槍は……あたしにとって、命の次に大切なものなの! たのまれたって、手放すわけにはいかないわ!」

ラニはすっと目を細めて、マリアをにらみました。

「そんなことをいって、やっぱりその武器で、島の妖精たちを傷つけるつもりだったんでしょう。人間はそうやって、道具を使って弱い者を殺していくんだものね」

つめたいラニのことばに、マリアは心がしまる思いがしました。

「ラニ……どうして、そんなことをいうの? どうして、こんなことをするのよ?」

ラニはマリアをにらんだまま、静かな声でこたえました。

「あんたたちを、外の世界に帰らせるわけにはいかないの。ローナはわたしたちじゃなくて、あんたたちを選ぶつもりよ。だからあんたたちが帰れば、ローナも外の世界へ行ってしまう。そうしたら、カイも……」

ラニはそこまでいって、その手をぎゅっとにぎりしめました。ちいさな体が、ふるえています。

「ラニ……?」

「……なによ。武器さえ捨てれば、ずっとここにいてもいいわよっていおうと思ったのに。そうすれば、ローナもあんたたちといっしょにいられる。カイとローナが、はなればなれになることもない。それでよかったのに。

でも、武器を捨てないっていうのなら……あんたたちを、溶岩につき落とすしかないわ。ローナを島に引き止めるには、あんたたちが死ぬしかないんだもの」

マリアたちは、息をのみました。真剣なラニの表情を見て、悲しくなりました。ラニは本気で、自分たちに死んでほしいと思っているのでしょうか。

マリアは、ラニを見かえしました。

「あなたがなんといおうと、あたしたちは外の世界に帰るわ。あなたたちがここで暮らしているように、あたしたちにだって、帰るところがあるのよ!」

マリアのことばに、ヴィクトルとアランもうなずきました。ラニは顔をくしゃりとゆがめて、マリアたちの行く手をさえぎりました。

「行っちゃだめ! ……ローナが、あんたたちを好きにならなければ。あんたたちが、ローナと出会わなければ。あんたたちさえ、いなければ! そうすれば、だれもこの島を出ようだなんて、思わなかったのに!」

泣きそうな声で、ラニはさけびました。

「ラニ、やめろっ!」

よくとおった声が、火山の頂上にひびきました。ラニはふり向き、その瞳がゆれました。

「カイ! それに、ローナとマヒナも……どうして……」

「マリアたちをはなすんだ。こんなこと、やっちゃだめだよ」

カイは静かな声で、ラニにいいました。

「……わたしは、わたしは……カイのためを思って……」

「マリアたちを、溶岩につき落とすことがか? それが、ぼくのためなの? ぼく、ラニにはそんなことをしてほしくない」

カイのことばに、ラニはうなだれました。

カイはふっと表情をゆるめて、ラニを見つめました。

「ラニ――ごめんよ。きみに、こんなことをさせてしまって。きみはいつも、ぼくやほかの妖精たちのことを心配してくれてた。きみのいうとおり、ぼくたちはちょっと、お気楽すぎるところがあるからさ」

「……よく、わかってるじゃない」

「それが、ぼくたちのいいところだとも思ってるけどね」と、カイは笑いました。

「ラニが本当は優しい子だってことも、ぼくはわかってる。だからマリアたちを、はなしてあげて。……たとえローナが、マリアたちといっしょに行っちゃったとしても、ぼくはもういいんだ。それが、ローナの決めたことなら。妖精とか人間とか、種族なんて関係なく、みんなのことを愛するローナの気持ちが、すこしだけどわかったんだ。だから、もういいんだよ」

「カイ……」

ローナはちいさく、カイの名をつぶやきました。

ラニは瞳をうるませて、カイを見あげました。

「……わたしは、カイにどこにも行ってほしくない。わたしのそばにいてほしい」

「行かないよ。きみを置いて、どこにも行ったりするもんか」

カイは優しく、ラニに微笑みました。

ラニは羽根を羽ばたかせ、カイのそばへと飛ぼうとしました。

そのとき――火口の溶岩が、おおきなしぶきをあげました。辺りに溶岩の粒が降りかかります。みんなは思わず、その場にしゃがみこみました。

溶岩の粒が、ラニの羽根に落ちました。羽根の焼ける音がしました。ラニは悲鳴をあげ、そして火口の中へと落ちてゆきました。

「ラニ!」

カイは真っ青になりながら、火口へとかけ出しました。しかし再びしぶきがあがって、カイの行く手をふさぎました。

「今、助けるわ!」

マリアは熱さも気にせず、火口へと身を乗り出しました。そして、これでもかというぐらい、ラニの体めがけて手をのばしました。

マリアの手が、ラニの体をつかもうとしたときでした。マリアの背中から槍がぬけて、そのまま火口へ向けて落ちてしまったのです。

「そんな! 父さまの槍が!」

マリアは悲痛な声でさけびました。今すぐに槍に手をのばせば、つかむことができるかもしれません。

しかしマリアは迷いなく、その手でラニの体をつかみました。槍はそのまま、溶岩の中へと飲みこまれてゆきました。

落ちそうになったマリアを、ヴィクトルとアランが支えました。無事にマリアを引きあげて、ほっと息をはきます。

みんなは心配そうに、マリアの手の中をのぞきました。羽根はすこし焼けこげていましたが、ラニは息をしていました。

「よかった……ラニを助けてくれて、本当にありがとう」

カイは心から、マリアにお礼をいいました。そして宝物をあつかうように、そっとラニの体を包みこみました。

カイの手の中で、ラニはマリアを見あげました。

「どうして……わたしの体をつかんだの? あの槍、あんたの大切なものだったんでしょう?」

「命より大切なものなんて、ないのよ」

マリアはどこかさっぱりとした顔で、そうこたえました。

「マリア……」

ラニはちいさく、つぶやきました。「ありがとう」と。

そのまま目をつむったラニを、カイはそっと胸のポケットに入れました。

「しかし……なんだかさっきより、溶岩の動きが激しくなっていないか。ここにいるのは危ない。早く降りよう」

ヴィクトルのことばに、みんながうなずいたときでした。

地面が、ぐらりとゆれました。思わず、立ち止まります。

「なんか、とってもまずいことが起きる気がする……」

カイがつぶやくと、「そのとおりじゃ!」とさけぶ声がきこえました。

「おぬしたち、いったいここでなにをやっているんじゃ! ここにはきてはならんと、あれほどいうておいたじゃろうに!」

「ちょ、長老さま! これには、わけが……!」

頂上までやってきたウルに、カイがあわてて弁解しようとしました。

「いいわけならあとできくわい。それよりおぬしたち、なにかマウロアさまをおこらせるようなことをやりおったな……」

「ええと……槍を、火山の中に落としちゃったわ」

気まずそうにマリアがこたえると、ウルの顔がたちまち青く染まりました。

「女神さまの魂が宿るという、火口に武器を入れたじゃと! そりゃあ、おこるに決まっておる!」

「わざとじゃないのよ! 不可抗力、ってやつなの!」

再び、地面がゆれました。溶岩は激しく波打って、地面にまで流れ始めました。

ウルは腰にさげた、ひょうたんのような形をした太鼓をリズムよくたたきました。

「イプヘケ・コン・アニマ! 草木の根よ、溶岩をせき止めてくれ!」

ウルが呪文を唱えると、かたい岩肌をつき破って、太い根が生え溶岩の流れをさえぎりました。

「植物の根では、そう長くはもたぬ。今はとにかく、ここをはなれるんじゃ」

みんなはかけ出し、火山をくだり始めました。

♫ Ⅷ ローナの決意は

「パンパイプ・パストーソ! 風よ、島の妖精たちに浜辺へにげろと伝えてくれ! できるだけ、超特急で!」

坂道をくだりながら、カイが呪文を唱えてパンパイプをふきました。カイの周りに風が生まれ、島中へとふいてゆきます。

「ふう、ふう……この道のりは、年寄りにはこたえるの……」

ウルはあえぎながら、必死でみんなの後を追いかけました。

「長老さま、わたしの背につかまってください」

ヴィクトルが、ウルの前にしゃがみました。ウルはうれしそうに、ヴィクトルの背に体を預けました。

「ああ、ありがとう……。やはり持つべきものは、若さじゃのう」

「若いがゆえに、まだまだ未熟者なのです」と、ヴィクトルは苦笑いをうかべました。

「いいや。若いからこそ、なにかを失敗しても、立ちあがれるのじゃよ」

ヴィクトルの背中で、ウルは優しい声でヴィクトルにいいました。

「オカリナ・コン・フォーコ! 火山の炎よ、どうか静まって……」

マヒナが、オカリナをふきました。火山の噴火が、落ちついたかのように見えましたが――しかし、それも一瞬のことでした。

再び溶岩があふれだし、頂上からは黒い石がふきあがって、隕石のように辺りに降りかかりました。

「だめ。わたしの弱い魔法じゃ、とめられない……」

そのとき、かかえるほどにおおきな岩がマヒナの頭上へと降りかかりました。足がすくんでしまって、動くことができません。マヒナは思わず、目をつむりました。

岩がマヒナにぶつかる直前、アランがマヒナをつき飛ばしました。マヒナの立っていた場所に、岩が落ちてくだけました。

「だいじょうぶか?」

アランが手を差しのべます。マヒナはその手を取って、立ちあがりました。

「うん。助けてくれて、ありがとう……」

「このままでは、島は溶岩にうめつくされる……妖精たちが生きられる場所はもう、どこにもなくなってしまうのか……」

ウルは険しい表情をうかべています。カイもマヒナも、おびえたように顔をこわばらせました。

すると――ローナが火山を見あげて、つぶやきました。

「ローナ、もう一度頂上に行ってくる。マウロアさまに、火山の噴火を止めてって伝えるんだ」

ローナのことばに、みんなはぎょっとしました。

「なに、いってるんだよ! 相手は大地の女神さまなんだぞ! どうやって、話をするつもりだよ! そもそも、ぼくたちの話をきいてくれるかなんてわからないし、今から頂上にもどるなんて、危険すぎるってば!」

カイがあせったようにローナを止めましたが、ローナは光を帯びた瞳で、火山の頂上を見あげたままいいました。

「それでも、やるしかないんだ。魔法を使えば、女神さまとだって話せるかもしれないもの。マウロアさまが、ローナたちのことをわかってくれれば――この島も、元にもどるかもしれない」

「それなら、あたしたちもいっしょに行くわ! あなたをひとりで行かせるわけにはいかないわよ」

マリアがローナの手をつかみましたが、ローナは首を横にふりました。

「マリア、ヴィクトル、アラン。どうか、妖精たちを守ってあげて。島のどこかに、けがをしている妖精がいるかもしれない。こわくて、動けなくなっちゃった子がいるかもしれない。マリアたちなら、そんな妖精たちのことも助けてくれるでしょう? みんなのそばに、いてあげてほしいんだ。

ローナに、強い魔法の力があるのなら。今、その力を使いたい。そのために、ローナの魔法はあるんだ」

力強い声で、ローナはそういいました。

マリアとヴィクトルとアランは、じっとそんなローナを見つめていましたが――やがて、うなずきました。

「……わかったわ。みんなのことは、あたしたちにまかせてちょうだい。そのかわり、絶対に無事に帰ってくるのよ。約束よ」

ローナも笑って、うなずきました。そしてひとり、火山の頂上へとかけ出していったのです。

頂上はもはや、溶岩の海のようになっていました。ウルが魔法で出した根も、溶岩に飲みこまれてしまっています。かろうじて残された岩肌の上をとびながら、ローナは火口の前で立ち止まりました。焼けるような熱さが、ローナをおそいました。

火口の前で、ローナはつぶやきました。

「お姉ちゃん……ローナ、うまくできるかな。ずっと、魔法を使うのが不安だった。お姉ちゃんがいてくれないと、なんにもできないんだって、思ってたの」

ふと、さわやかな風がローナを包みました。

――だいじょうぶ。ローナはもう、ひとりでも立派に魔法を使えるわ。だから、自信を持って。

ロレーヌの声が、きこえたような気がしました。

ローナは息をはき、目をつむりながら、祈るようにハーディ・ガーディを奏でました。

「ハーディ・ガーディ・カンタービレ! マウロアさま――どうか、ローナの話をきいてください。あなたをおこらせるつもりはなかったんです。どうか妖精たちを、マリアたちを、助けてください」

旋律が、頂上にひびきわたります。辺りが、まぶしくかがやきました――。

「だいじょうぶよ。あたしたちといっしょに行きましょう」

マリアが、森の奥でおびえている妖精に手を差しのべました。妖精はしばらく動けずにいましたが、やがて決意したように、マリアの手を取りました。

妖精たちを連れて、マリアたちが浜辺へと向かっていたときでした。火山の頂上が、明るくかがやきました。

「見て……! 火山に、だれか座っているわ!」

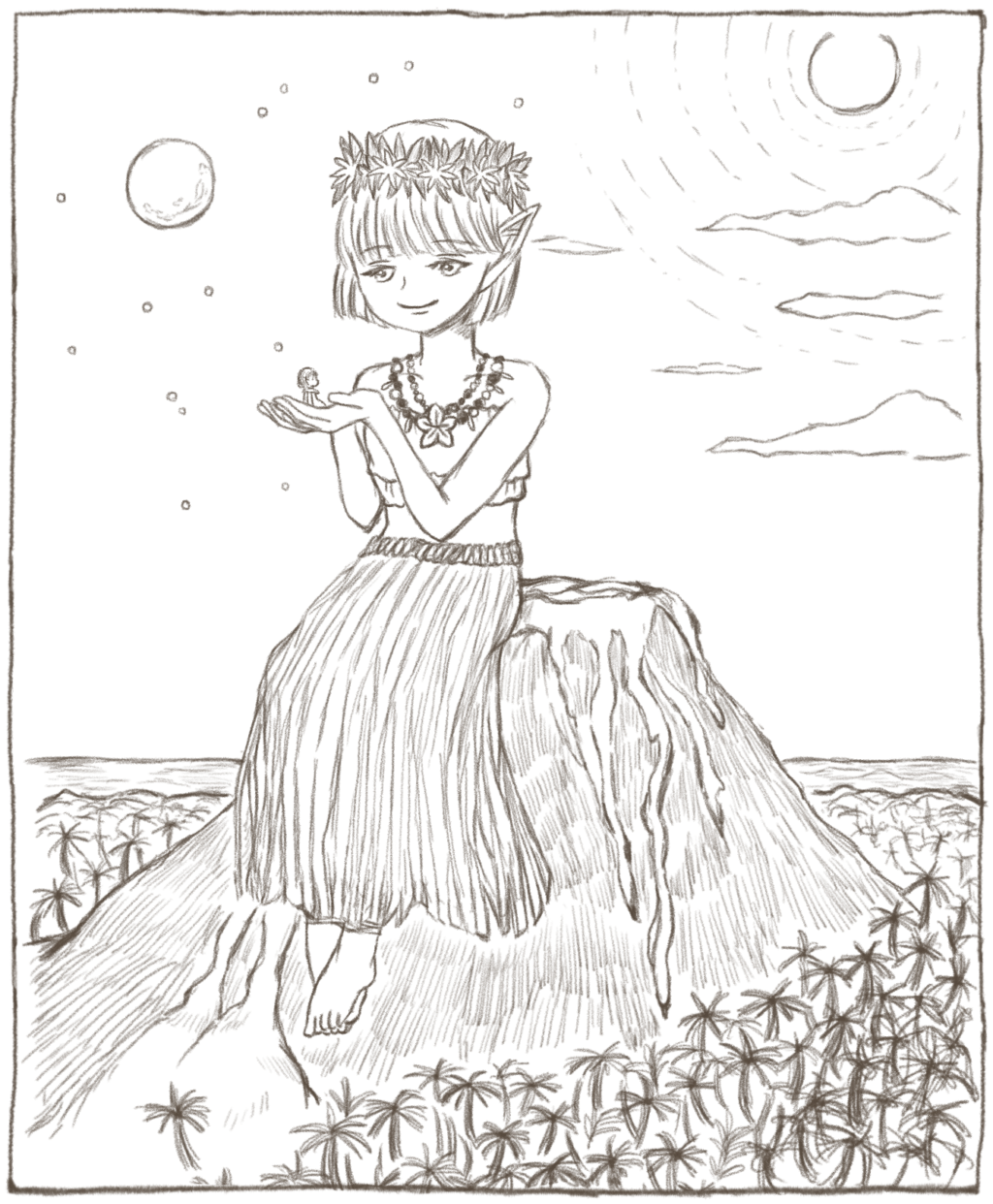

火山を見あげながら、マリアがさけびました。マリアのいったとおり、火山に女の人が腰かけています。それぐらい、おおきな女の人でした。カイもウルも、みんなあっけにとられて、火山を見あげました。

ローナはきょろきょろと、辺りを見回しました。ここはいったい、どこなのでしょう。

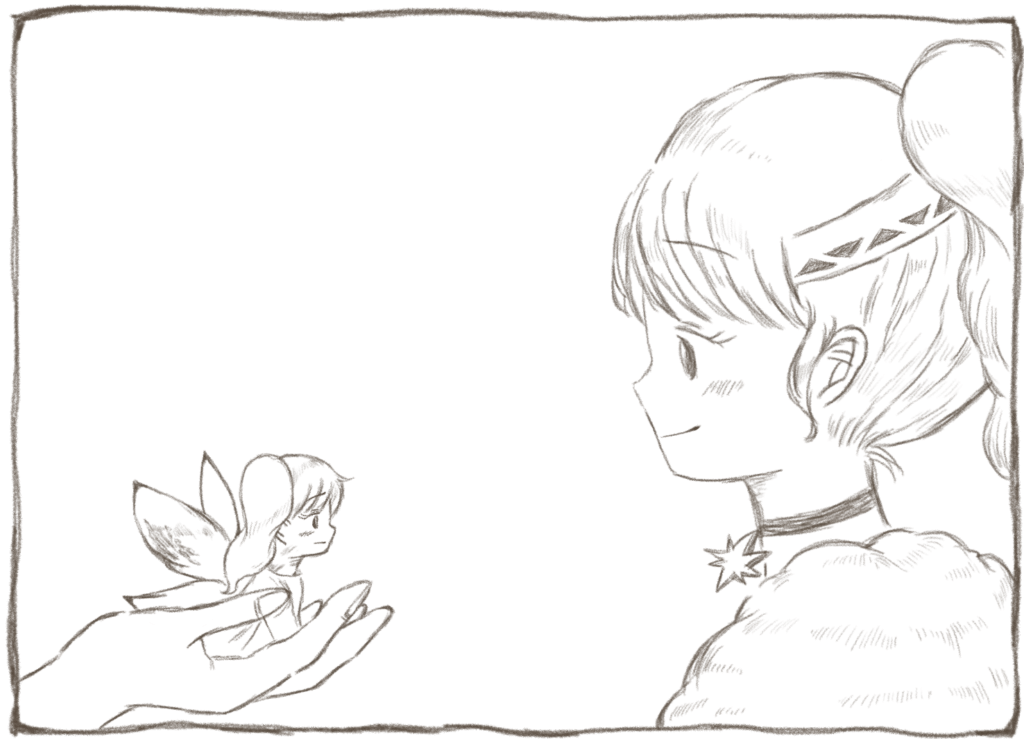

「わたしはここですよ、妖精の少女」

頭の上から、声がきこえました。見あげると、巨大な女の人の顔が、ローナを見おろしていました。ローナは、女の人の手の中に立っていたのです。

「あなたは、島の女神さま?」

「ええ、そのとおり。わたしがこの島の女神、マウロアです」

マウロアはローナに微笑みました。青い髪に青緑色の瞳、そしてとがった耳をしています。ローナは目を丸くしました。

「島の女神さまって――ローナたちと同じ妖精だったの?」

「わたしは元々、あなたたちよりもはるか昔に生きていた、妖精のひとりでした。妖精として生き、そしてこの島で永遠のねむりについたとき。わたしの魂は、この島に宿ったのです。それからはこの島の神として、わたしの命は続いている……体のおおきさはちがうけれど、この姿は妖精だったころのもの」

マウロアの声は、島全体にきこえました。みんなは目を丸くしたまま、マウロアとローナを見あげています。

「まさか、マウロアさまが本当にあらわれるとは……」

ウルがあっけにとられたように、つぶやきました。

「そうだったんだ……だから、かつて妖精たちがこの島ににげてきたとき、助けてくれたんだね。あなたが昔、妖精だったから……」

マウロアは目を細めて、ローナを見つめました。

「本来、神は地上で生きる生き物たちに、直接干渉はできないもの。それは、逆も同じです。あなたが魔法を使って、こうしてわたしを目覚めさせたのにはおどろきました。そんな強い魔法を使ったら、あなたは命を落とすかもしれなかったというのに」

「どうしても、あなたと話がしたかったんだ。あの……火山に武器を入れてしまって、ごめんなさい。でも、それはマリアが、ラニを助けようとしたときに落としてしまっただけなの。マリアは自分の大切なものを失くしてでも、ラニを助けたんだ。だからどうか、許してください……」

ローナは胸の前で両手を組んで、マウロアに祈りました。ほかの妖精たちも、ローナと同じようにしてマウロアを見あげています。

マウロアはじっと島のみんなをながめていましたが、やがて静かに、うなずきました。

「わかりました。あなたのことばと、魔法を使った勇気に免じて、火山の噴火を止めましょう。けれど次に余計なものを入れたら、許しませんからね」

マウロアがそっと火山をなでると――とたんに、火山の噴火は収まり、流れていた溶岩は冷えて固まりました。

「あ、ありがとう……!」

ローナはほっと、息をはきました。体から力がぬけてゆくようでした。

マウロアは、もう一度火山をなでました。その手から、光の波紋が広がってゆきます。溶岩で燃えてしまった植物が、元どおりになりました。けがをした妖精の傷も、治ってゆきました。

「これで、島は元どおりです。これでまた、平穏に暮らしてゆけるでしょう」

「ありがとうございます、マウロアさま……」

ウルは深々と、頭をさげました。

「あのう……本当にごめんなさい。槍を落としちゃったのは、わざとじゃなかったの……」

マリアはおそるおそる、マウロアを見あげていいました。マウロアは、マリアとヴィクトルとアランを見おろしました。

「あなたたちは、ローナとともにこの島まできたのですね……人間と妖精が、いっしょにいるところを見るのは初めてです」

マウロアはローナを手のひらにのせたまま、ふとどこか遠くを見つめました。

「わたしが、まだ妖精として生きていた時代――妖精と人間は、分かれて暮らしていました。ほかの種族同士が交われば、いずれ争いが起きると考えていたのです。わたしの命が尽きたのち、時は流れ――妖精と人間はともに暮らすようになりました。そして思ったとおり、妖精は人間に傷つけられてしまった。だからわたしは、この永遠の島を作ったのです。妖精は、妖精だけで暮らすべきだと考えたから」

そのことばに、ローナはうつむきました。

マウロアは、ふっと微笑みました。

「けれど――あなたは、そうは思っていないようですね?」

マウロアはローナに顔を近づけ、のぞきこみました。マウロアにはすべて、見すかされているような気がしました。

ローナは、顔をあげて――強いまなざしで、マウロアの瞳を見つめかえしました。

「ローナは……この島には、残らない。外の世界で、生きてゆきたい。外の世界に、妖精はもういないのかもしれないけれど……人間やほかの動物たちや、人魚の女の子や巨人の男の子や……ローナが出会ったひとたちが生きる世界で、生きてゆきたい」

ローナの声は、島のみんなの元にまで届きました。マウロアは微笑んだまま、問いかけました。

「ここにいれば、大切な仲間と永遠の時を過ごせるのですよ。人間に、傷つけられることもない。だれかが命を落として、悲しむこともない。わたしをおこらせなければ、の話ですけれど」

マウロアがすこしいじわるくいったので、ひっ、と妖精たちがちいさく悲鳴をあげました。

ローナは笑って、マウロアにこたえました。

「マウロア島は、本当にすてきなところだよ。大切なひとには死んでほしくないって、きっとみんなが思うことだから。幸せな時間は、永遠に続いてほしいって思うものだから。ここは、そんな願いがかなう島なんだ。

でも、でもね――それでもローナは、時の流れる世界で生きてゆきたい。この世に生まれてから、死ぬまで――生きられる時間がかぎられているから、ひとはなんでもできるんだと思う。だれかのために、生きようって思えるんだと思う。だれかを愛して、だれかのために、涙を流せるんだと思う。

大切なひとが死んでしまって、涙が止まらなくても。みんな、いつかはその死を受け入れる。たとえ時間がかかっても、それがとてつもなく、長い時間だったとしても。いつかきっと、また前を向けるようになる。それができたとき――ひとの心は、とても、強くなるんだ……」

ローナのおおきな瞳から、涙がぽろぽろと落ちました。その瞳にはどこまでも強い、強い光が宿っていました。

旅のあいだに出会ったひとたちの顔が、次々にうかんでゆきました。笑った顔も、涙を流した顔も、なんて生き生きとしていたのでしょう。出会ったすべてのひとたちのことを、愛おしいとローナは思いました。

「ローナも、そんな心を持ちたい。そんなひとたちの、そばにいたい。助けられることがあるなら、助けてあげたい。もう二度と、カイや妖精たちに会えなくなってしまったとしても。いつかローナを残して、マリアたちが死んじゃったとしても。ローナは、そんな世界で生きてゆきたい。ローナの心の声が、そういっているんだ……」

ローナの涙はいくつも頬をつたって、マウロアの手のひらへと落ちてゆきました。涙は太陽の光に照らされて、宝石のようにかがやきました。

マウロアは、そんなローナをじっと見つめました。

「ローナ……」

いつのまにか、カイが空を飛んでローナのそばへとやってきていました。胸ポケットの中で、ラニもローナを見つめています。

「あの……ぼくも、外の世界に行きたい。もちろん、ラニもいっしょに」

カイのことばに、ローナはおおきな瞳をさらにおおきくしました。カイはあわてて、両手を顔の前でふりました。

「ちがうんだ! 決して、ローナが行くからぼくも、っていうわけじゃなくて。ちゃんと、自分で考えたんだ。これから、ぼくはどうしたいのかって。ぼくは臆病だし、こわがりだから、外の世界で生きてゆくなんて、すごく難しいことかもしれないけれど……臆病なままなのも、いやだって思ったんだ。ぼくは臆病な自分と、戦えるようになりたい。すこしぐらい危険なことや、悲しいできごとにだって、立ち向かえるようになりたいんだ」

カイの声は、とてもしっかりとしていました。ラニは「心配だから、わたしもいっしょに行ってあげる」とため息まじりにいっていましたが、その目は優しげに、カイを見ていました。

「カイ……。その決意だけでもね、あなたはとっても、勇気のある男の子だよ」

ローナがうかべた花のような笑顔を見て、カイは照れたように顔を赤くしました。

「わたしも……外の世界に、行きたい。外の世界で、生きたい」

アランのとなりに立っていた、マヒナがつぶやきました。

「人間に傷つけられても。わたしはやっぱり、人間が好き。いつかまた、人間といっしょに生きたい。お父さんみたいな、優しい人間がほかにもいるってことがわかってよかった」

マヒナはにこっと、アランに微笑みました。「べつに、優しくなんか……」と、アランはそっぽを向いて、頬をかきました。

すると――あちこちから、妖精たちの声がきこえました。マウロアはその声をきき取り、静かにいいました。

「――みんな、外の世界に行きたいといっているわ。永遠の時ではなく、自分にあたえられたかぎりある時間を、生きてゆきたいと。それが、生きるということだと――。

ローナ。あなたのことばが、みんなの心を動かしたのです」

ローナはマウロアの手のひらから、島を見わたしました。みんな、優しくローナのことを見つめていました。

「みんな……」

ローナは頬に残った涙のあとを、ぬぐいました。

マウロアは、ウルを見つめました。

「妖精の長、ウル。妖精たちがこの島を出れば、永遠の時の魔法は、なくなります。島の植物はかれ、そして春になれば、また芽を出す。あなたたちも成長をとげ、いずれは死ぬときがくるでしょう。それでもあなたたちは、この永遠の島を出るのでしょうか? 決断は、あなたにききましょう」

みんなの視線が、ウルに集まりました。ウルは顔をしかめたまま、しばらくだまっていました。みんなの心臓が、どきどきと鳴りました。

やがて――ウルはふっと表情をゆるめて、マウロアを見あげました。

「マウロアさま。わたしたちに永遠の平穏をあたえてくださり、本当に感謝いたします。この島よりも平和で平穏な場所は、どこにも存在しないでしょう。

しかし――わたしたちは、生きねばならない。成長せねばならない。つらい過去をかかえ、これからまた、悲しみに暮れるようなできごとが起きようとも。わたしたちは、生きてゆかねばならないのです。生きてゆくことを、選びます。妖精の長として――妖精がこの永遠の時を出てゆくことを、決めました」

マウロアは、やわらかく微笑みました。どこか、満ち足りたような表情をしていました。

「生きていれば、ときに悲しみや、迷いや、つらさにおしつぶされそうになることもある……だからこそ、その気持ちに立ち向かう者たちを、儚く尊いと思うのでしょうね。

永遠の時はなくなりますが、わたしの魂そのものは、この島があるかぎり宿り続ける。いつまでも、あなたたちのことを見守っています」

マウロアはそういって、ローナを優しく火山の麓に降ろしました。そして火山の上をくるりと跳ねたかと思うと、そのまま火山の火口へと、飛びこんでいったのです。

マウロア島は、本来の姿へともどりました。生いしげっていた豊かな植物たちは消え、こげ茶色の地面がむき出しになっています。あの南の島のような楽園は、もうどこにもありませんでした。

マリアは島を見わたしながら、つぶやきました。

「最初にここにきたとき、とてもさびしい場所だなって思ったの。なにもなくて、だれもいなかったから。でも、今はちがう……」

静かだった火山の頂上が、赤々と燃えていました。たくましい火山の炎は、島全体を包みこむように、暖かい風を妖精たちの元へと運びました。黒かった海は太陽の光が差しこんで、深い青色へと変わっていました。

凍っていた川の水が、さらさらと流れています。そしてそのそばには、新たな植物の芽が顔を出していたのです。

「この島に、春がきたんじゃ……こんな北の大地にも、ちゃんと春はやってくる。なにもないように見える地面の下には、しっかりと命が、めぐっておる……」

青空にうかんだ雲が、風に流され動いていました。鳥が空を舞い、魚が水の上をはねました。

「太陽も、月も、星も。規則正しく、動いてる。永遠に同じものなんてなくて、みんな時の流れの中で、変化し続けている……それってきっと、とてもすばらしいこと」

空を見あげた、マヒナの瞳はかがやいていました。もう、ひとりで動かない月だけをながめることはないのです。

いつかこの子のとなりに、優しい人間が寄りそう日がきますようにと、マリアたちは願いました。

ウルは、マリアたちの方へとふり向きました。

「わたしたちはこれからも、このマウロア島で生きてゆくよ。冬になれば厳しい寒さがやってくるし、だれかに傷つけられるようなこともあるかもしれん。それでも、わたしたちはこの地が好きじゃ。やっと見つけた、わたしたちの故郷じゃからのう」

マリアもヴィクトルもアランも、妖精たちを見つめかえしました。

「あたしたち、大人になってもあなたたちのことを絶対に忘れないわ。人間が、妖精を傷つけた過去も、忘れない。それでも、いつか――いつかまた、妖精と人間がいっしょに暮らせる日がきてほしい。あなたたちが安心して生きてゆけるように、がんばりたいの。時間は、かかるかもしれないけれど……だからどうかもう一度、人間のことを、信じてください」

マリアのことばに、ウルはゆっくりとうなずきました。

「今ここでもう一度、人間と妖精が仲良くするという約束を交わそう」

そしてマリアたちの手を、しっかりとにぎったのでした。

♫ Ⅸ 再会と、そして別れと

マリアたちが、島を出る日がやってきました。妖精たちは名残おしそうな顔をしながらも、マリアたちをしっかりとだきしめてくれました。楽器を奏でたり、歌をうたってくれました。

「長老さま。どうかお体に、お気をつけください」

ヴィクトルはウルの前で、丁寧に頭をさげました。ウルは微笑みながら、ヴィクトルにいいました。

「ありがとう。おぬしも、自分の信じた道を進みなさい。それがときにまちがった道であったとしても、おぬしならばきっと、そのまちがいに気がつける。正しい道にもどしてくれる仲間が、いるのだからのう」

ウルのことばに、ヴィクトルはしっかりとうなずきました。

マヒナは、アランの手を取りました。

「あのね、あなたの妖精を愛する気持ち、とてもすてきだと思う! だからその気持ち、大切にしてね」

にこにこ笑いながらそういったので、アランは顔を赤くしました。

「ど、どうしてそのことを知って……」

マヒナのとなりでは、ローナが同じようににこにこと笑っていました。ローナがしゃべったんだな……と、アランはため息をつきましたが、それでも「わかったよ」と、つぶやいたのでした。

マリアは、カイと話していました。ふたりの周りを、すっかり元気になったラニが飛び回っています。

「火山の頂上で、ラニを助けてくれてありがとう。そんなマリアを見て、ぼくも強くなりたいって思ったんだ。強くなって、ラニのことを守れるようになりたいって思ったんだ」

「あら。あなただって、この島にくる前にラニを助けたことがあるんでしょう? それと同じことを、やっただけだわ」

マリアはカイにそういって、にっと笑いました。

ラニはちょっとばつの悪そうな顔をしながら、マリアたちの顔の前で羽ばたきました。

「ごめんなさい。わたしのせいで、みんなを危険な目にあわせてしまって。あのね、おわびにわたしの粉を、分けてあげる」

ラニは、マリアたちの上を飛び回りました。金色の粉がマリアたちに降りかかり、体がきらきらとかがやきました。

「まあ、きれい……この粉で、空が飛べるようになるの?」

「いいえ。もうひとつ、必要なものがあるの。それは、楽しいことを考えること。そうすれば、飛べるようになるわ」

「楽しいこと……」

マリアたちは、顔を見合わせました。

楽しいこと――それは、ここまで旅をしてきたこと。たくさんのひとたちに、出会えたこと。みんなと、仲良くなれたこと――マリアもヴィクトルもアランも、そしてローナも、同じことを考えていました。

すると、みんなの体がふわりとうかびあがったのです。

「これであなたたちも、おうちに帰れるでしょう。感謝してよね!」

ラニはすっかり得意になって、腰に手をあてました。

「ねえねえ、ローナにもその粉をかけてほしいよ。マリアたちのことを、見送りたいんだ」

ローナが目をきらきらさせながら、ラニにたのみました。

「ええ? あなた、自分の魔法で飛べばいいじゃないの! まあ、いいわ。特別だからね!」

ラニは笑って、ローナにも金色の粉をふりまいてあげました。

「さようなら、人間たち。またいつか、会える日まで!」

さけびながら手をふった妖精たちに、マリアたちも力いっぱい、手をふりかえしました。

青い空を、マリアたちはすべるように飛んでゆきました。まるで鳥になったような気分です。海も陸も、とてもちいさく見えました。

「ねえ。おうちに帰る前に、いくつか寄りたいところがあるんだけれど、いいかしら?」

マリアのことばに、三人は首をかしげました。

「寄りたいところ?」

「ええ! みんなが、笑顔になるところよ」

マリアは瞳をきらりとさせて、うなずきました。

「お兄ちゃん、お兄ちゃんってば! 妖精さんたちが、会いにきてくれたよ!」

玄関の扉を開けたカシュが、目を丸くしながら大声でさけびました。カシュの後ろには、おだやかな顔をしたお父さんが立っています。

赤い屋根がたくさん並んだ、レープクーヘンの街。そのうちの一軒の家の前に、マリアたちは立っていました。

「今、行く!」という声がしたかと思うと、どたばたと派手な音とともに、ヘイゼルが階段から転げ落ちるのが見えました。みんなびっくりして、思わず家の中をのぞきこみます。

「もう! お兄ちゃん、あわてすぎだよ!」

カシュはすこしあきれながら、ヘイゼルをだき起こしました。

「いてて……だってカシュが、いきなりそんなうれしいことをいうからさ!」

ヘイゼルは頭をさすりながら、マリアたちを見つめました。その顔はきらきらとかがやいています。

「うわあ、本当にみんな、会いにきてくれたんだ!」

「ヘイゼルもカシュも、ひさしぶりだな。わたしたちに、手紙を書いてくれてありがとう」

ヴィクトルが微笑みながら、ふたりにいいました。

「わたしたちが書いた手紙、役に立った?」

「もちろんよ! あの手紙のおかげで、ローナも、あたしも……帰るところが見つかったの」

マリアのことばに、カシュはうれしそうに笑いました。

ローナがいきなりヘイゼルをだきしめたので、ヘイゼルの顔はたちまち真っ赤になりました。

「ヘイゼル! ローナ、記憶を取りもどしたよ。それに本当に大切なものも、ちゃんと見つけられたんだ。あなたにそれを伝えることができて、うれしい!」

「そ、そっか! 本当によかったよ。じつはおれも、ローナと出会ってから……自分の夢を、見つけたんだ。おれ、みんなをけがや病気から救えるお医者さんになりたい。ローナが、父さんを助けてくれたみたいにさ。まあ、まだまだ道のりは長いけれど……」

「お兄ちゃん、すぐに新しい植物を見つけては、薬草か確かめようとして食べちゃうの。それでよくおなかをこわすの。自分が病気になっちゃ、意味ないのよ!」

ヘイゼルのとなりで、カシュが腰に手をあてておこっています。そんな兄妹の姿に、ローナは笑いました。

「今度、薬草のことを教えてあげる。そうだ、それとね――」

ローナはちらりと、アランに目を向けました。

「アランが、ヘイゼルたちを助けていた盗賊の正体だよ!」

ローナのことばに、ヘイゼルとカシュの瞳がますますかがやきました。その瞳にアランはどぎまぎとしながら、すこし後ずさりました。

「そ、そうだったんだ! あのとき、貧しかったおれたちを助けてくれて、ありがとうございます! お、おれ、ずっとあなたに会いたかったんです! あの、よければ握手してください!」

ものすごい勢いで、ヘイゼルはアランにつめ寄りました。アランはすっかりこまったように目を泳がせていましたが、最後にはしっかりと、ヘイゼルの手をにぎってあげたのでした。

山に囲まれた美しいシュネーバルの街は、にぎわっていました。お祭りでもやっているのでしょうか、色あざやかな花や旗がかざられています。

「ここにくるときは、どうしてだかいつも祭りをやっているな……」

「今度こそ、本物のオデット姫の結婚式をやっているのかしら?」

この国の姫君であるオデットは、温かくマリアたちをむかえてくれました。

「まあ、みなさま! よくおこしいただきました。どうぞ、ゆっくりなさってくださいね」

久しぶりに会ったオデットはさらに美しく、そしてどこか凛々しい顔立ちをしていました。

「なんのお祭りをやっているの? もしかして、オデット姫の結婚式?」

ローナがたずねると、オデットのとなりに立っていたオディールが「ちがうのよ」と微笑みました。

「もうすぐ、オデットさまの戴冠式が行われるのですよ。近々のオデットさまの行いに、国王さまは深く感銘を受けられて、王位をゆずられることにしたのです。オデットさまならこの先もきっと、この国をよい方向へと導いてくださるでしょう。もちろん、国王さまもわたしも、おそばで支えてゆくつもりです」

そういってオデットを見つめるオディールの表情は、どこまでも優しいものでした。

オデットはヴィクトルを見あげて、微笑みました。

「ヴィクトルさん、前にお会いしたときよりもずっと、晴ればれとしたお顔をされていますわ。前にこの国を出られたときは、思いつめたような表情をされていましたから……本当に、よかったです」

「ご心配をおかけしてしまったようで、申しわけありません。この国にきたことは、わたしにとって大切なことを考えるきっかけとなりました。旅のあいだ、わたし自身にもいろいろとありましたが――だからこそすこしばかり、わたしも成長できたように思います。それにあなたのような、強い心を持った姫君に会うことができて、本当によかった」

まるで絵画にえがかれたような微笑みをうかべてヴィクトルがいったので、オデットの頬がぽっと赤くなりました。それを見ていたオディールも、思わず頬を両手にあてています。

マリアだけが頬をふくらませて、ヴィクトルのマントを引っ張りました。

「もう、もう! ヴィクトルったら、本当に女の子の気持ちがわからないんだから!」

むすっとしたままのマリアに引きずられてゆきながら、ヴィクトルは首をかしげました。

「おう、アラン! おかえり」

砂漠の都ジャウハラの王宮で、ナジュムがアランに声をかけました。まるで昨日も会ったようなあいさつの仕方です。その気軽さに、アランはおかしいような、ほっとしたような気持ちになりました。

「ただいま……それ、なんですか?」

ナジュムはガラスでできた、球体のものを頭からかぶっていました。顔まですっぽりとおおわれています。

「これをかぶれば、水の中でも息ができるだろ。これで人魚の国まで行けるんじゃないかと思って、作ってみたんだ。自分の力だけでルゥルゥに会いに行くって約束したし、それにこの先、人魚と人間がもしも仲良くなれたら、世の中もっといいことが増えると思ってさ」

ガラスの奥で、ナジュムが白い歯を見せて笑いました。そのとなりでは弟のシャムスが、あきれたようにため息をついています。

「そんなうすいガラスじゃ、人魚の国にたどりつく前に割れてしまうよ。それに、そもそもそれじゃ空気が足りないっていってるじゃないか。人魚の国に行く道具を作りたいなら、兄さんはまずはしっかり勉強をするべきだ。それに、王子っていうのはまだまだほかにも、やることがたくさんあるんだからね」

そんなシャムスを見て、マリアはすこしおどろきました。

「あら。あなた、出会ったころよりもずいぶん、しっかりしたように見えるわ。やっぱり、思ったことはそれぐらい、はっきりいわないとね!」

にこっと笑ったマリアに、シャムスは照れたように頭をかきました。

マリアたちをとなりの大陸まで送ってくれた、盗賊たちの船は砂漠へともどってきていました。

「よかった、無事だったんですね」

アランが盗賊たちに声をかけると、盗賊たちは「とんでもない!」と首をふりました。

「じつは、おまえたちを送った帰りに、嵐に巻きこまれちまってよお。そのまま流されて、何日も知らねえ海をさまよっていたんだ」

けらけらと笑いながらいった盗賊たちに、マリアたちはあっけにとられました。

「でも、偶然たどりついた島で、本物の金の鉱脈を見つけたんだ。へへ、やっぱり念のために、つるはしを一本積んでおいてよかったぜ。お宝っていうものは、いつどこでめぐり会えるかわからねえからな」

「魔物もいて、あやうくやられそうになったんだけどさ。どうしてだか、とつぜん魔物が消えていったんだ。そういえば、それからほかの魔物や、魔神のランプを見かけなくなったんだよなあ。なんにせよ、あのときは本当に助かったぜ!」

まさにちょうどそのとき、マリアたちはスニェークの城にいたのです。そしてエリザが魔法を使い、魔物たちが世界から消え去ったのでした。マリアたちは知らないうちに、盗賊たちの命を救っていたのです。

「……結局、世界で一番強い人というのは、運のいい人なのかもしれないな」

あっけにとられたまま、ヴィクトルはつぶやきました。

砂漠のはしにある静かな砂浜では、人魚のルゥルゥが座っていました。

「あなたたちの姿が見えたから、会いにきてあげたわよ」

「ルゥルゥ!」

ローナはさけんで、ルゥルゥに飛びつきました。ルゥルゥは金色の瞳で、ローナを見つめました。

「それで、答えは見つかった? ローナの人間への想いや、人間たちといっしょに暮らしていくのかってことの答えは」

ローナは、力強くうなずきました。

「うん。記憶も取りもどしたし、生き残った妖精たちとも会えた。でも、それでもローナは人間が好き。妖精や人魚よりも生きる長さが短くても、けんめいに生きる人間が、好きなんだ。心を燃やして生きる人間が、好きなんだ。だから、人間のそばにいたい」

ローナの答えに、ルゥルゥは笑いました。

「そっか。きっとね、あたしと初めて会ったときから、ローナはそう考えていたんだわ。あたしたち人魚もね、これからはもうすこし、人間のことを信じてもいいかなって思っているところよ」

「ルゥルゥ……ありがとう」

「だからまたいつか、だっこして人間の街へ連れていってね!」

ルゥルゥはなんともかわいらしく笑って、桃色の髪をゆらしながら、海の底へともぐっていったのでした。

ソイ大農場では、秋の収穫に向けて人々が種まきをしていました。その中に混じって、ウルフがけんめいに種をまいている姿が見えました。

マリアたちに気がつくと、ウルフは照れくさそうな顔をしながらも、力いっぱい手をふりました。頭にはウルフが大切にしている、金色の羽飾りのついた帽子がのっています。

「しっかり働いているようで、なによりだわ」

マリアは元気よく、ウルフの肩をたたきました。

「シープはどこにいるの?」

「あいつなら、自分の家でお菓子を作っているよ。自分はおおきすぎて種をまけないから、種まきでつかれた人たちに、お茶や甘いものをふる舞いたいんだと。そろそろ、おりてくるんじゃねえかな」

太い蔓の上を見あげると、まさにちょうど、シープが雲の上からおりてくるところでした。その手にはおいしそうな焼き菓子がのっています。

地上にたどりつくとと、シープはそっと焼き菓子を地面に置きました。シープの手の中に収まる焼き菓子は、人間たちから見ればまるで山のようです。

「このでっかいお菓子をみんなで分け合って食べるのが、農場の人たちの新しい楽しみなんだぜ!」

種をまく手を休めた人々が、ぞろぞろと焼き菓子の元へと集まりました。

「わあ、ローナ! それにみんなも! また会えてうれしいよ!」

シープは満面の笑みをうかべながら、マリアたちの方へとかけてきました。シープが一歩ふみ出すたびに、地面がおおきくゆれました。

「シープ! 元気そうで、よかった!」

ローナも笑顔で、シープの指先をだきしめました。

「あのね、みんながここをはなれたあと、ぼく、鳥の群れを見たんだけれど。そこに一羽だけ、金色の鳥がいたんだよ。きっと、ぼくが助けたあの鳥だよ。あの鳥はちゃんと、仲間を見つけられたんだ。自分と同じ、金色じゃなくてもね」

それをきいて、ローナは心が温かくなるのを感じました。そして、シープが人間たちと仲良く暮らしてゆけていることにも、うれしくなりました。

「種族がちがうだけで、大変なことってたくさんあるよね。でも、ぼくは人間じゃないけれど、人間たちとこうして暮らしてゆけている。それをとても幸せなことだと思うし、世界がもっと、そういうふうになったらいいなとも思う。みんな、仲良しなのが一番だから」

どこまでもまっすぐな、シープらしいことばだとローナは思いました。そして自分も、同じことを願っているのだと、改めて思ったのです。

「収穫の時期になったら、また遊びにきてくれよな。おいらが育てた最高の野菜で、シープに料理を作ってもらうからさ!」

ウルフはそういって、にっと笑いました。

発明家の双子の家では、今日も黒い煙があがっていました。庭では飛行用の帽子をかぶったマチーネが、なにやらとがった部品がついた、奇妙な機械をいじくっています。

マリアたちに気がつくと、マチーネは目を丸くしました。

「うわあ! あなたたち、空を飛んできたの? 機体はどこ? 飛ぶためのエネルギー源はなにを使ったの?」

あいさつの代わりに、食い入るようにたずねてきたマチーネの三つ編みを、マギーが引っ張りました。マギーはまた爆発に巻きこまれたのでしょうか、顔は煤でよごれていました。

「おい、落ちつけよ! 久しぶりに会ったというのに、いきなりいろいろと質問しすぎだろ。でも、どうやって空を飛んだのかはたしかに興味があるな。もしかして、なにかの魔法なのか?」

「羽根の生えたちいさな妖精に、金色の粉をかけてもらったんだ」

ローナがこたえたとたん、マギーは「なんだって!」と血相を変えて、ローナの肩をつかんでゆさぶりました。

「それは、じつに興味深い! ぜひその粉を分けてくれ、一粒でもいいから! いいや、この際見せてくれるだけでも構わない!」

マチーネ以上に声をあらげているマギーに、ヴィクトルは苦笑いをうかべました。

「相変わらずだな、きみたちは……」

久々に再会したマチーネは、今は山にトンネルを掘る機械を作っているところだとマリアたちにいいました。

「あなたたちが雪山へと向かったあと、考えたの。トンネルがあれば山をこえなくても、会いたい人に会えるようになるよねって。もちろん、飛行機作りも続けているよ!」

「しかし、この機械を動かすエネルギー源が問題なんだ。機械を動かすには、おおきな力がいる。かといって自然に存在する資源を使いすぎると、いつかその資源はなくなり、自然の生態系が乱れることになるし……」

マチーネのとなりで、マギーが顔をしかめながらぶつぶつとつぶやいています。どうやら、機械が完成するのはまだまだ先のようです。

マリアはふとなにかを思いついたように、手をたたきました。

「あのね、金色の粉で空を飛べるようになるには、楽しいことを考えることが必要なんだけれど……ひとがいだく感情や気持ちなら、なくなることはないじゃない? それって、エネルギーにならないかしら」

マリアのことばに、マギーはあごに手をあてて考えこみました。

「なるほど……感情をエネルギーにするのは、いい考えかもしれない。魔神のランプは、憎しみを取りこむ力があった。ということは逆に、楽しさやうれしさを取りこみ別の力に変換する物質も、存在するのでは……しかし……」

マギーはもはや、目の前にマリアたちがいることなど忘れたように、自分の世界に入りこんでしまいました。

「ああ、こうなるとマギーはもうだめなんだ。たぶん日が暮れるまで、ここに立ちっぱなしだよ。まあ、わたしも人のことはいえないけどね」

やれやれと両手をあげて、マチーネは笑いました。

ふたりの元を去る前に、アランはこそっとマチーネにささやきました。

「おれの知ってる人で、海の底に行く道具を作っている人がいるんです。でも、ちょっと大変そうだから、よければ今度、手伝ってあげてください」

アランのことばに、マチーネは「まかせて!」と片目をつぶりました。

雪山をこえた先にあるのは、ヴィクトルの故郷です。魔物によってこわされてしまった町並みは、人の手によってすこしずつ元の姿を取りもどしていました。

そんなスニェークの城では、イヴァンがヴィクトルの帰りを待っていました。

「父上……ただいま、もどりました」

ヴィクトルは丁寧に、イヴァンに頭をさげました。イヴァンは優しい瞳でヴィクトルを見つめ、ヴィクトルの肩に手をのせました。

「よく、帰ってきたな。おかえりなさい。――わたしは、おまえが幸せに生きられるのなら、わたしの元をはなれても構わないとずっと思っていた。好きな場所で、好きなように生きてほしいと思っていたが、しかし――こうしておまえが帰ってきてくれたことが、こんなにもうれしいとは」

そういうと、イヴァンはヴィクトルを引き寄せ、だきしめました。

「父上。わたしはもう一度、この国の騎士になりたい。どうかまた、わたしに稽古をつけていただけませんか」

ヴィクトルのことばに、イヴァンはうなずきました。

すると、とたんにその瞳から優しさが消え、厳しい目つきへと変わったのです。

「もちろんだとも。しかし息子といえど、手加減はせぬぞ。起床は、日の出とともにだ。そのあと素振り百回、腕立て百回……」

すらすらと本を読みあげるように告げたイヴァンのことばに、マリアもローナもアランも唖然としました。考えただけで、めまいがしてしまいそうです。

「一日でもおこたったら、城中の窓ふき係だ。わかっているな?」

「はい! 父上のご期待にそえられるよう、努力いたします」

ヴィクトルだけが、深紅の瞳に光を宿して力強くこたえました。

「……ヴィクトルがとっても強い理由が、よくわかったわ」

マリアがつぶやくと、ローナとアランもうなずきました。

それから、しばらく経ったのち――イヴァンとヴィクトルの話を元に、一枚の肖像画がえがかれました。それはだれも姿を見たことのなかった、エリザヴェータ女王の肖像画でした。それは城の大広間にかざられ、だれでも自由に出入りできるようになりました。

絵の中のエリザは、おだやかな顔をしながら楽器をふいていました。長い群青色の髪をなびかせ、緑色の瞳はなにかを伝えるかのように、いつもこちらを見つめているのでした。

マリアの故郷の人々は、マリアの帰りを心から喜びました。もうだれも、マッチの火を見つめてはいません。新たに生まれ変わったサテーンカーリの村は、人々の笑い声でにぎわうようになったのです。

「ただいま、アンネおばさま!」

マリアは地面に足を着けるなり、アンネの元へとかけ出しました。目の見えないアンネは、マリアの声をたよりにしながら、しっかりとマリアのことをだきしめました。

「おかえりなさい、わたしのかわいいマリア。けがはしていない? かぜはひいていない?」

「だいじょうぶ、あたしはとっても元気よ! アンネおばさま、あのね……あたし、父さまが大切にしていた槍を、なくしてしまった。しかたがなかったの……父さま、おこってると思う?」

「まあ、おこるものですか! あなたのその選択を、エリク国王さまはきっと、お喜びになられていますよ。物よりも大切なものがあることを、ちゃんとマリアがわかっていることに」

アンネのことばが、マリアの心に沁みてゆきました。マリアの目から、涙がこぼれ落ちました。

「あらあら、マリアは泣き虫さんね。あなたの大好きなお菓子と、温かいミルクを用意しましょうね」

アンネは優しく、マリアの頭をなでました。

村にはすこしずつ、新しい店ができていました。辺境の地であっても、旅の人がやってくることもあるからです。

「そういえば、マリアさまたちがここを出たあとに、騎士のイヴァンさんって人がきたよ」

村の人がそういったので、ヴィクトルはおどろきました。

「それは、本当ですか? イヴァンは、わたしの父です。スニェークの国の、騎士団長を務めています」

「サテーンカーリがほろびたことを知って、ここまできてくれたみたいだ。エリクさまの石碑の前で、ずいぶんと長いこと祈りをささげていたよ」

「いつかサテーンカーリ国をよみがえらせたいって話をしたら、手伝わせてほしいっていってくれた。まあちょっと、複雑な気持ちではあるけれどさ。イヴァンさんの気持ちは、素直にうれしかったよ」

村の人々が笑ってそういってくれたので、ヴィクトルはほっと息をはきました。

「けれどきいたところ、スニェークの国も魔物にやられたみたいだし……女王さまもいなくなったわけだろ? きっと自分の国で手一杯だろうから、今はおたがいの国のことに目を向けようって話をしたんだ。この村がいつか国と呼べるぐらい、おおきくなったらさ。そのときは国同士、仲良くできたらなって思うよ」

村の人が、ヴィクトルに手を差し出しました。ヴィクトルはしっかりと、その手をにぎりかえしたのでした。

そうそう。マリアたちは、立ち寄らなかったのですが――ローナがねむっていた、森の奥深く。妖精の木があったところに、ちいさな金色の芽が顔を出していました。新しい、妖精の木の芽です。

これから長い年月をかけて、芽は木へと成長し、そしていつか、新たな妖精の命が生まれるのです。しかしそれは、まだマリアたちの知らぬこと――。

そして、マリアたちの別れのときがやってきました。

最初に口を開いたのは、アランでした。

「……じゃあ、元気で。おれ、みんなに会えて本当によかった」

無口なアランらしい、あっさりとしたあいさつでした。けれどたったそのひとことで、アランが心からみんなを好きなことが、伝わってきたのです。

ローナは笑顔で、アランをだきしめました。

「ありがとう、アラン。大好き。絶対、絶対また会おうね」

アランはすこしおどろいたように目を見開きましたが、そっとローナの体に手をまわしました。

「うん。約束するよ」

そんなふたりを、ヴィクトルが微笑ましげに見つめています。

マリアが、ヴィクトルのマントを引っ張りました。

「ヴィクトル。あたし、あたしね……」

もじもじとうつむきながらつぶやくマリアの前に、ヴィクトルがかがんでマリアを見つめました。優しい微笑みをうかべていました。

「マリア。わたしは必ず、立派な騎士になってみせる。そうなったら、そのときは……一番に、きみに会いにゆくよ」

ヴィクトルのことばに、マリアの頬がぱっと赤く染まりました。体温が二度ぐらい、一気にあがったような気がしました。

マリアはとびきりの笑顔をうかべて、勢いよくヴィクトルの首にだきつきました。

「そんな約束、守らないんだから! だって、あたしの方が絶対、ぜーったい先に、あなたに会いに行くんだからねっ!」

どこまでも強気で、明るいマリアに、ヴィクトルは笑いました。

「それじゃあ、またね」

そうことばを交わして、四人はそれぞれの待つひとたちの元へと、帰ってゆきました――。

♫ Ⅹ いのちの旋律たち

それからいくつか、季節が過ぎ去って――ある暖かな、新緑の季節の日のことでした。

「本当に、ひとりで行っちゃうの?」

マウロア島の浜辺で、カイがローナにたずねました。マウロア島は、住み始めたころよりもずっと、自然が豊かになっていました。火山は今日も、力強い炎で妖精たちを見守っています。

「うん。妖精のことをもっと人間たちに知ってもらいたいし、それにうたいながら旅をするのは、ずっとローナがやりたかったことだから」

迷いなくこたえたローナに、カイは「そっか」と微笑みました。

「ローナが決めたことなら、ぼくは止めないよ。うーん、ぼくも旅に出てみようかなあ」

「だめよ、カイ。あなたには妖精の木と花のお世話があるでしょ!」

のんびりとつぶやいたカイに、ラニがびしっといいました。

マウロア島で、妖精の木と花を育て始めたのは最近のことです。まだまだちいさな芽が出たばかりでしたが、カイもラニも愛情を注ぎながら、日々植物たちが成長してゆくのを見守っていました。

「冗談だってば。ローナがどれぐらい、旅に出るのかはわからないけれど。島のことは、ぼくたちにまかせておいて。帰ってくるころには、新しい妖精たちが生まれているかもしれないよ!」

元気よく胸をたたいたカイに、ローナは「ありがとう!」と、にこっと笑いました。

「気をつけてね」

「うん。行ってきます!」

笑顔で手をふって、ローナはマウロア島を発ちました。

そして――新たにたどりついた大地で、ローナはハーディ・ガーディを奏でながらうたいました。

遠い昔、人間と妖精がいっしょに暮らしていました

ふたつの種族は、とても仲良しでした

けれどあるときから、人間は妖精が使う魔法をおそれて、妖精を殺すようになりました

たくさんの妖精たちが、死にました

生き残った妖精たちは、もうだれも傷つけられることのないよう、新天地を目指して旅をしました

そして、見つけたのです だれも傷つかず、死ぬことのない永遠の地を

永遠の島は 楽園でした

悲しみもつらさも 迷いもないところ

けれどわたしたちは 楽園を出ることを決めました

生まれ 成長し 死んでゆくことを選びました

それが生きるということだから

いつかまた みんなで手を取り合って生きていけるような

そんな世界になりますように

そう願いながら わたしはうたい続ける

あなたが生きたその軌跡を

音にのせて 歌にのせて

伝えてゆくよ

立ち向かう勇気や だれかを愛した想いや

自分を傷つけてしまう優しさや だれかを守る強さ

それをみんな 伝えてゆくよ

それはきっと だれかの生きる希望になる

あなたのためにうたうよ

あなたのために奏でるよ

わたしたちは いのちをつなぐ旋律たち

ローナの歌と楽器の音色は、今日もどこかで、だれかの耳に届いているのでした。

〈おしまい〉