二楽章

お菓子の家へようこそ

♫ Ⅰ 王国へ向けて

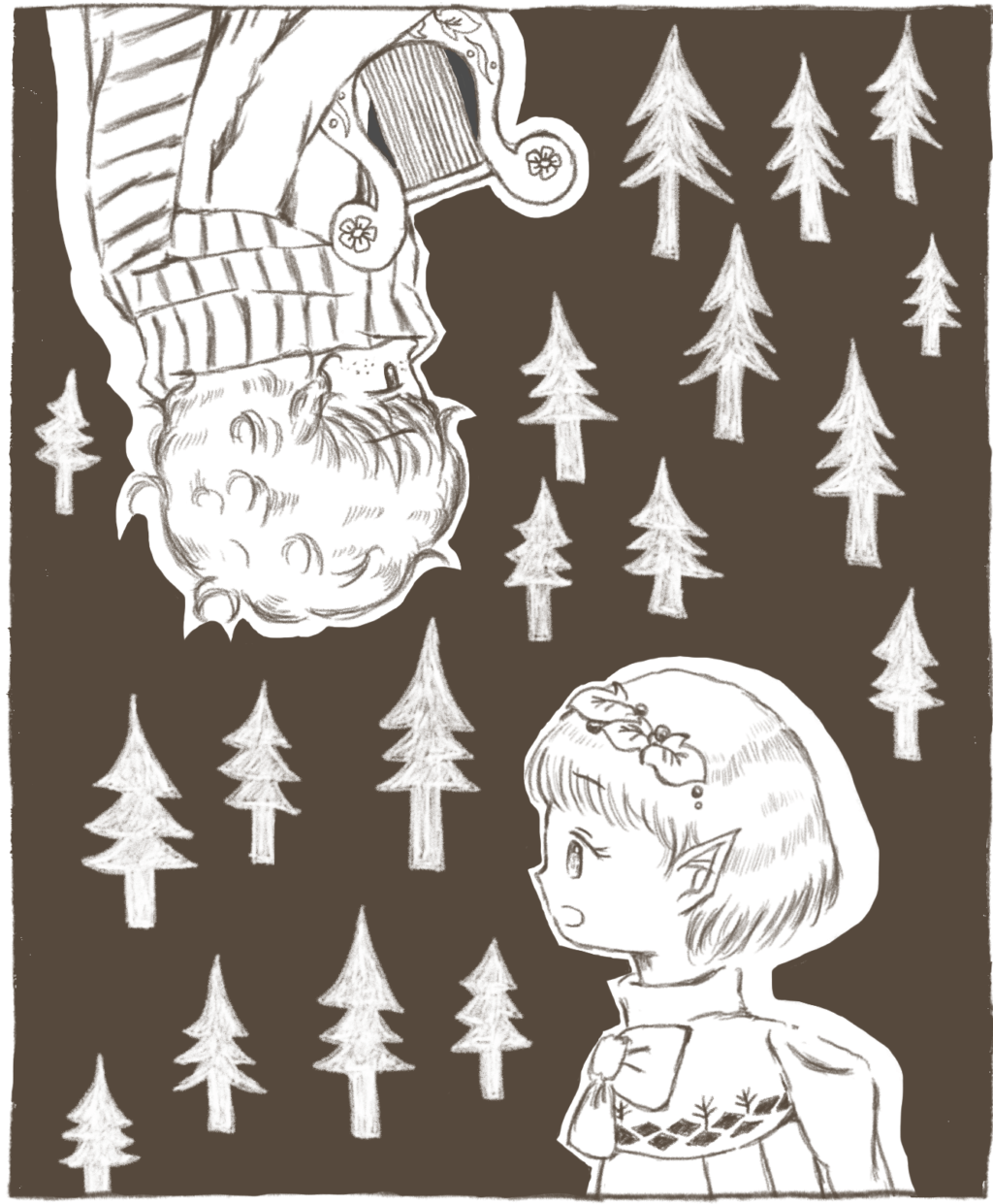

ふたりの子どもが、森の中の街道を歩いています。人間の女の子のマリアと、妖精の女の子のローナです。

マリアは十二歳。ローナよりもすこしお姉さんです。海のような青い瞳をもち、金色の髪を高い位置で結っています。勝ち気そうな顔立ちをしていて、自分の身長よりも長い、立派な槍を背負っていました。

ローナは、見た目は八歳ぐらいの女の子。鮮やかな青い髪と、エメラルドのような瞳をもっています。耳の先がとがっているし、額には金色の葉の冠がはめられているし、すこしばかり風変わりな姿をしておりました。

ふたりはりんごを はんぶんこ

なかよくなった しるしのりんご

これからいっしょに 冒険だ

妖精をさがす 冒険だ

知らない町に おいしい料理

たのしいことが たくさんだ

街道を歩きながら、ローナはうたいました。肩からさげた、ハーディ・ガーディという古い楽器を奏でながら。

ハーディ・ガーディは、ローナが魔法を使うときに必要なものでした。もちろんそれだけではなくて、たとえばこうして歌をうたうときにも、ハーディ・ガーディを奏でます。ローナと一緒に旅をするようになってから、毎日がにぎやかでした。

「ローナは、歌もつくれるのねえ! これからとっても、たのしくなりそうだわ」

ふたりは一緒にうたいながら、元気よく行進するように街道を歩いてゆきました。

さて。ふたりはすこし前に、森の奥深くにそびえる城の中で出会いました。いばらで囲まれていて、木の根や植物の蔓でできた不思議な城でした。

その中で、ローナは眠っていたのです。妖精が生まれるという、金色に輝く木の下で。

けれどローナが城から足を踏み出した途端、妖精の木もいばらも、なにもかも枯れてしまったのでした。

マリアの方はもともと、世界にはびこる魔物を倒すためにひとり旅をしていました。その途中で道に迷って、ローナと出会ったというわけです。なので、今は記憶をなくしたローナと一緒に〈ほかの妖精たちを探す旅〉をすることにしました。

ふたりは出会ったあと、散々迷いながらどうにか森をぬけ出し、ようやく町へとたどり着きました(マリアは本人も気づかないほどの方向音痴でしたし、ローナはなんと、地図というものを見たことがなかったのです)。

しかしその町は、マリアが目指していたレープクーヘン王国ではありませんでした。

「ここは、モーンクーヘンという町よ。レープクーヘンなら、もっと西の方ね。この町から王国へと続く街道があるから、それをたどればいいわ。黄色いレンガがしきつめられた街道だから、絶対に間違えないはずよ」

町の人が、丁寧にマリアに教えてくれました。

「ありがとうございます。ここまで海を渡ってきて、初めて降り立ったところだったから、なにもわからなくて困っていたの」

マリアのことばに、町の人は不思議そうな顔をしました。

「あら。あなたたち、ほかの大陸からきたの? それなら、港町からきたのよね。そこからレープクーヘンまでは一本道だから、迷うはずないんだけれど……」

はて? とマリアも首を傾げました。たしかにマリアは港町で船を降りて、そこから王国を目指してきたのです。

町の人は、地図を取り出しました。

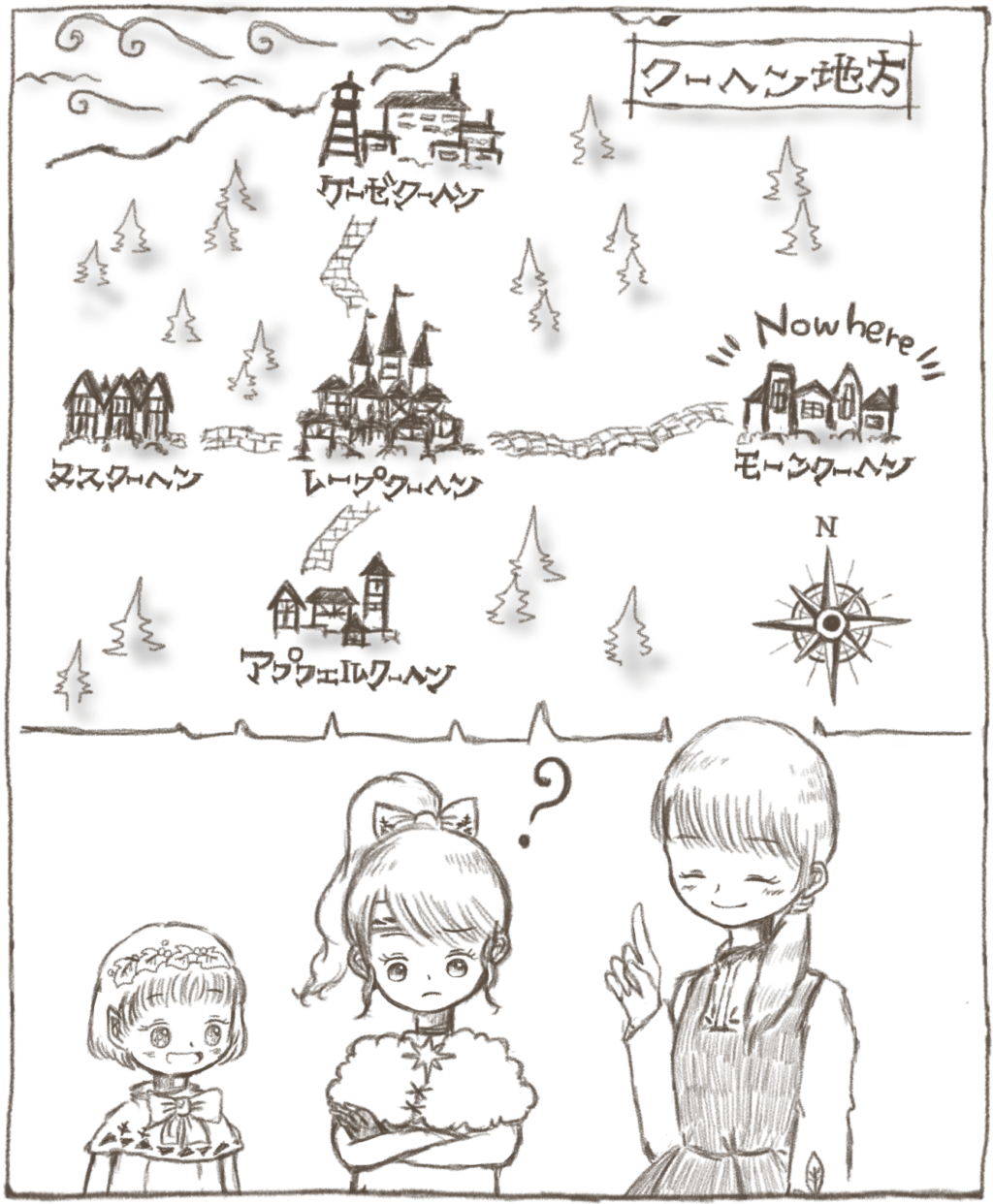

「クーヘン地方には、大きく分けて五つの町があるの。この一番大きなところが、レープクーヘン。そこからそれぞれ東西南北に進んだところに町があるのよ。ここは東の町、モーンクーヘン。西にある町は、ヌスクーヘン。南には、アプフェルクーヘン。そしてあなたたちがやってきた北の港町が、ケーゼクーヘンよ。ほかにも、地図に載らないぐらいの、ちいさな町や村があるわ」

マリアは、ますます首を傾げました。その人が見せてくれた地図は、マリアが持っているものと同じものだったのです。

(あたしが持っている地図は、まちがっているはずなのに。いったい、どういうことなのかしら?)

――マリアは未だに、買った地図がでたらめだと思い続けていました。

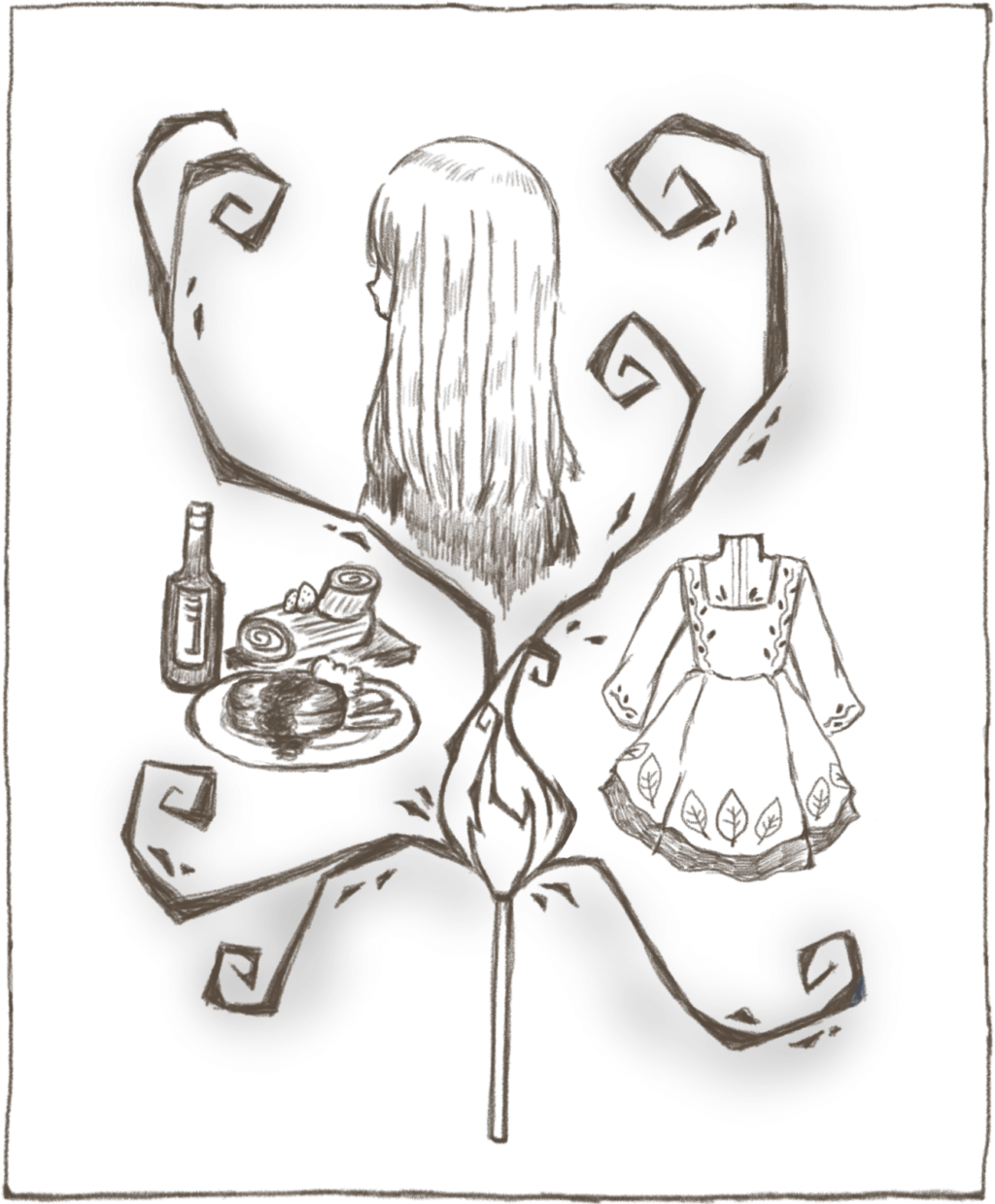

マリアはぼろぼろの服を着ていたローナに、新しい服とリュックを買ってあげました。そして自分が幼いころに使っていた、リボンのついた白い頭巾も被せてあげました。

「ありがとう!」

ローナはうれしそうに、その場でくるくると踊りました。桃色のワンピースが、鮮やかな青い髪のローナにとてもよく似合っていました。

そして、今度こそ王国を目指して歩き出して――今に至ります。

ローナは街道を歩きながら、薬草を見つけてはリュックにつめこみました。

「お日さまの光に当てて干せば、長持ちするんだよ。きっと、冬まで使えると思うんだ」

一目見ただけですぐに薬草とわかるローナに、マリアは感心しました。

「お花はともかく、葉っぱはみんな同じように見えるのよね。それに、あたしがいたところは、どこもかしこも雪に埋もれていたから。だからこんなにも植物であふれ返っている景色は、とっても珍しく感じられるの」

「そっか。マリアは、ローナと出会う前から旅をしていたんだよね。じゃあ、ずっと遠くからきたの?」

「そうよ。あたしは、ここよりもずっと北の方に住んでいたのよ。定期船に乗って、この大陸にやってきたの。ずいぶん長いことじっとしていなきゃいけなかったから、退屈だったわ」

北の大陸からここにくるまでに、何日も船の上から朝日を眺めました。初めて見る海、そして水平線から顔を出す朝日は、それはすばらしいものでした。

しかしそれも何日かすれば、感動も薄れてゆくものです。最後の方には、体をめいいっぱい動かせないどかしさで、マリアはずっとうずうずしていたのでした。

「マリアがいたところは、どんなところだったの?」

「ええと、それは……」

ローナの問いかけに、マリアはなにもいえなくなってしまいました。

じつはマリアは、最北にあるちいさな国のお姫さまだったのでした。その国の城で、お父さんとお母さんと、妹と一緒に幸せに暮らしていたのです。

けれど、数年前に魔物がやってきて、国中を焼き払ってしまったのでした。マリアだけが、たまたま国の外に出ていて、助かったのです。マリアが持つ長い槍は、かつて旅人だったお父さんの形見でした。

そのことを、ローナには話してはいませんでした。かわいそうだと思われるのも嫌だったし、つらい過去を知られて、ローナに心配をかけたくなかったのです。

「マリア?」

ローナが、マリアの顔をのぞきこみました。

マリアははっとして、ローナに笑いかけました。

「あたしがいたところはね、とってもきれいなところなのよ。世界中どこを探したって、あの場所よりもきれいなところは、ないと思うわ。ものすごく寒いけれどね」

「わあ! 妖精は寒いところが苦手なんだけれど、そこには絶対、行ってみたいな。いつか絶対、一緒に行こうね。今からでも、寒さに負けないようにしておかなくちゃ」

マリアの話に、ローナは目を輝かせます。

マリアは、あいまいに微笑みました。

もう、その景色は二度と見られないのよ――マリアは、そのことばをぐっと喉の奥に押しこめるのでした。

王国へと向かいながら、ふたりはいろいろな話をしました。

「妖精に出会うと、幸せにしてくれるっていう言い伝えがあるのよ。ローナは、知ってた?」

マリアがそういうと、ローナは驚いたように目を丸くしました。

「えーっ! そんなの、初めてきいたよ。それに、妖精にはそんな力はないよ。ごめんね……」

「謝らないでちょうだいな。あたしは、幸せにしてほしくてローナと一緒にいるわけじゃあないんだから」

マリアのことばに、ローナはほっと胸をなでおろしました。

「今も、妖精を探している人たちがいるのかな?」

「どうかしら。あまりに見つからないから、妖精を信じていない人の方が多いみたいだもの」

ところがローナの話では、妖精と人間は一緒に暮らしていたというのです。ローナはいったい、どこでだれと暮らしていたのでしょう?

「あたしもね、ちいさいころに妖精を探したことがあったのよ。妖精と、友だちになりたくて。でも結局、見つからなかった。当然よね、だって妖精は寒いところが苦手なんでしょう? それなら、あたしがいたところに住んでいるわけがなかったのよ……」

寂しそうにマリアがいうと、ローナは首を横に振りました。

「そんなことないよ。広い世界を見たくて旅に出た妖精だって、きっといたはずだよ。旅をしながら寒いところにたどりついて、その場所を気に入って、そこに住むことにした妖精だって、いたと思うんだ」

ローナの声は、とても力強いもので――マリアはふと、本当にそんな妖精がいるような気がしました。

幼いころ、妹のために必死で妖精を探した自分は、決して意味のないことではなかったと思えました。手足がかじかんでも、頬が赤くなっても、雪の森をさまよい続けたちっぽけな自分は、決してむだではなかったと。

「そのときは、見つからなかったかもしれないけれど。でも、マリアはローナを見つけてくれたよ。マリアに見つけてもらえて、本当にうれしいんだ。ありがとう」

そういってかわいらしく笑うローナを、マリアはいつまでも見つめていました。

♫ Ⅱ 男の子は、いじわるか?

それからさらに数日、街道を歩き続け――ふたりはついに、レープクーヘン王国にたどりつきました。

大きな門の前で、ローナはぴょんぴょんと飛び跳ねます。

「すごい、すごい! 前の町よりも、ずうっと大きいところだ!」

「なんていったって、この辺りで一番大きな街なんですもの! お城だってあるのよ!」

マリアもはずんだような声で、ローナにいいました。

森に囲まれたこの王国は、主に赤いレンガと木の柱でつくられた街並みです。

森の緑と、レンガの赤と、空の青。その色鮮やかさは、まるでおもちゃ箱をのぞいているようです。街の奥へと続く坂の上には、これまた赤いレンガの屋根を持った巨大な城がそびえています。

「楽しみね。きっと、おいしいものがあるに決まっているわ!」

「おいしいもの? うわあ、なんだろう、なんだろう」

ふたりは顔を輝かせます。なんていったって、知らない国の食べ物は、旅をする中での楽しみですから!

旅に出るときに持ったお金は、まだまだ残っています。すこしぐらいなら、贅沢をしてもいいだろうとマリアは思いました。

期待に胸を膨らませながら、ふたりが門をくぐろうとしたとき。

ひとりの少年とすれちがいました。よほどいそいでいるのか、かなり速い足取りです。

それに気がつかなかったローナが、少年とぶつかって尻もちをつきました。そのはずみで、少年の腕の中から、果物やらお菓子やらがこぼれ落ちました。

「ローナ! だいじょうぶ?」

マリアが、ローナに手を差し伸べて体を起こしました。

少年はそれを見て、一瞬たじろぎましたが――なにもいわずに、さっさと食べ物を拾うと、そのまま立ち去ろうとしました。

その手を、すばやくマリアがつかみます。あまりに速すぎるマリアの手に、少年がびくりと震えました。

「ちょっと、待ちなさいよ! 人にぶつかったのに謝らないなんて、どういうことなのかしら!」

マリアは、ものすごい剣幕で少年に食ってかかりました。マリアと、同い年ぐらいでしょうか。くるりとした茶色い癖っ毛で、頬にそばかすがありました。

謝るまで絶対に放さないんだから、とマリアは少年をつかむ手に力をこめました。

しかしその琥珀色の瞳に、暗い影が差しているのがちらりと見えて――マリアは息をのみました。

そんな瞳を見たのは、初めてでした。

「ごめん」

少年は、かすれた声で謝りました。よく見れば、少年の腕はとても細くて、顔もすこし、やつれていました。

「こちらこそ、ごめんね。ローナがちゃんと前を見ていなかったから……」

ローナは立ちあがって、少年が拾い損ねたお菓子と果物を差し出しました。

「はい、これ!」

にっこりと笑うローナと、少年の目が合います。

「……ロレーヌ。そんな、まさか」

少年の目が大きく見開かれ、ちいさな声でつぶやきました。その表情は、まるでローナのことを知っているように見えました。

ローナは首を傾げます。

「あれ? あなた、ローナのことを知っているの? もしかして、前にどこかで会ったことある?」

ローナのことを知っているのなら、記憶を取り戻す手がかりになるかもしれません。

ローナはきらきらとした瞳で、少年を見つめました。

少年は、なにか恐ろしいものを見ているような目をしています。恐ろしさに混じって、なんだか悲しそうにも見えました。

「どうしたの? だいじょうぶ?」

ローナが、心配そうにたずねました。どうしてか、この子がそばにいるだけで、とても切ない気持ちになるのです。

少年は、なにかをいいかけましたが――そのとき、門の方にふたりの兵士がやってくるのが見えました。立派な王国の紋章が、鎧の左胸に刻まれています。

「王国をおびやかす盗賊め、どこに行ったんだ?」

「姿すらわからないなんて……しかし必ず、つかまえてやるぞ!」

兵士たちは叫びながら、辺りを見回しています。ひどく怒っている様子です。

それを見た少年は、勢いよくマリアの手を振り払うと、森の方へと駆け出してしまいました。

「あ、まって!」

追いかけようにも、少年の足はとても速くて、もうどこにも姿が見えなくなっていました。

「なんなの、あの子。もういいわ、早く行きましょうよ」

「……」

少年が消えていった森の方を、ローナはじっと見つめます。

(さっき、ロレーヌっていったよね。きいたことがあるような……だれの名前だろう?)

とても大切な名前であるような気がするのに、だれの名前なのか思い出せません。頭の中に、濃い霧がかかっているような気分です。

ローナの手の中には、渡しそびれたお菓子が持ち主のもとへと戻らぬまま、残されました。

気を取り直して、マリアは元気よく街の中へと入ってゆきました。

ローナはまだ、ちらちらと森の方を眺めていましたが、もう少年の姿は見えません。あきらめて、マリアの後ろに続きました。

街の人たちは、みんな穏やかそうな表情をしています。その多くは、明るい栗色の髪をもった人たちでした。このあいだ立ち寄った、モーンクーヘンの人たちと同じものです。そしてみんな、この地方の特徴である葉っぱの模様の刺繍が入った服を着ていました。

マリアと同じ、金色の髪の人もいました。ほかにも黒髪だったり、赤髪だったり――みんな、旅人なのかもしれません。大きな国なので、たくさんの異国の人が立ち寄るのでしょう。

そんな中でも、ローナと同じ青い髪をしている人は見当たりませんでした。耳の先がとがっている人も。

どうやらこの街では、妖精は暮らしていないようでした。すこしばかり、ローナはがっかりしました。

「さあ、新しい街に来たなら、まずは地図を見なくちゃね。それと、宿の場所も確認しておきましょう」

マリアはローナの手を引いて、街の看板の前へと向かいます。このところずっと野宿が続いていたので、久々にベッドで寝られるのはうれしいことでした。

「さて。宿は、どこかしら」

「ここは?」

ローナが、看板の一箇所を指差しました。

「そこは薬屋さん」

「ここは?」

「そこは食べ物屋さん」

「ここはなに?」

「そこは服屋さん。ええと、宿はどこにあるのかしら……」

「宿なら、東区にあるこの建物だよ」

「あら、ありがとう……?」

横からききなれない声がして、マリアが振り向きます。

ひとりの青年が、地図の東の箇所に人差し指を当てていました。背が高くて、すらりとしていて、なんだか大人っぽい雰囲気です。さらりとした、真紅の髪がとても目立っていました。

青年はマリアたちの方へと振り向き、微笑みました。

その顔立ちといったら! まるで絵画の人物かのように、美しく整っていたのです。

「お兄さん、どうもありがとう。ローナたち、泊まるところを探していたんだよ」

マリアの後ろから、ローナが顔を出して青年にお礼をいいました。

「ありがとう、助かったわ」

マリアも青年に微笑み返して、さっそく宿へと向かおうとします。

「あの――」

それを、青年が引き止めました。

「まだ、なにか用かしら?」

「そっちは、西の方角だが……」

青年のことばに、マリアの表情が固まります。

もちろんマリアは、東に向かったつもりでした。宿は東区にあるという情報を、今さっき教えてもらったばかりなのですから。

「……ちょっと、まちがえただけよ。もう一度ちゃんと、地図を見てみましょう」

こほん、と咳払いをひとつすると、マリアは地図をにらみつけました。

(……ちいさいころに先生に習った、地図の読み方を思い出すのよ。今、いるところがここのはず。これが、北を示す記号だから……)

しかし、いつもまじめに授業を受けていなかったマリアに、地図の読み方を習った記憶なんてこれっぽっちもありません。

地図上の文字や記号が、ゆらゆら揺れているように見えます。

なんだか頭の中がぐるぐるしてきました。

「マ、マリア……? だいじょうぶ?」

ローナが、おずおずと話しかけます。それもきこえていないようで、マリアは無言のまま地図をにらんでいます。

それを見ていた青年が、苦笑いを浮かべてマリアにいいました。

「よければ、宿まで案内しようか。地図を読むのは得意なんだ」

青年の声は、とても優しいものでした。それに加えて、この顔立ちです。青年に声をかけられた女の子は、みんな頬を染めてしまうかもしれません。

しかしマリアは染めるどころか頬を膨らませて、つんと顔をそむけました。

「案内なんてなくたって、たどりつけるもん! じゃあ、さよならっ!」

そういうや否や、ローナの手を取ってさっさと歩き出しました。この際、適当に歩けばいつかは宿にたどりつけると思ったのです。

ローナはほとんど引きずられるように、マリアの後ろを着いてゆきます。残された青年が、驚いた表情のままこちらを見ているのが、ちらりと目に入りました。

「マリア、どうしたの? あのお兄さんに、連れていってもらえばよかったのに」

「だってあの人、あたしのことを笑って、ばかにしていたもの! なによ、ちょっと地図が読めるからって、えらそうにして!」

「そんな感じは全然しなかったけれど……」

ローナはひかえめにいいましたが、マリアにはきこえちゃいません。ローナの目には、マリアの周りに怒りの炎が燃えているように見えました。

これ以上余計なことをいうと、さらにマリアの機嫌が悪くなるような気がしたので――ローナはだまっておくことにしました。

「街の入り口でぶつかった男の子は謝らないし、看板の前ではばかにされるし……気分は最悪よ! 男の子ってなんでこう、いじわるなのかしら! だいきらい!」

マリアは足を踏み鳴らしながら、ずんずんずんと歩き続けます。その後ろを、ローナが走って追いかけます。

(やっぱり、優しくて勇気があって、かっこいい男の人は父さまだけよ! 父さま以外の人なんか、全然だめなんだから!)

大好きなお父さんの顔を思い浮かべると、すこし心が落ちつく気がしました。けれど一度踏み出した足は止まらぬまま。むしろどんどん早足になってゆきます。

しかし今回は、運も勘もマリアの味方をしてくれませんでした。

いつまでたっても宿にたどりつけません。さっきから、同じところを何度も通ってしまっています。

「マ、マリア……ちょっと、休憩しない?」

五回ほど同じ景色を見たところで、はあはあと息を切らしながら、ローナが提案しました。マリアとちがって、ローナはそんなに長く歩けるわけではないのです。なにしろ、ついこのあいだまで城の中で眠りこけていたのですから。

さすがに怒りも冷めていたマリアは、ばつの悪そうな顔をしてローナの方を振り返りました。

「ごめんなさい。あたしったらひとりで突っ走って、ローナのこと、全然考えていなかったわ」

ふたりが立ち止まったところは、街の広場でした。大きな噴水の前で、子どもたちが遊んでいます。大人たちも談笑をしたり、長椅子に座って本を読んだりしています。近くに食べ物を売っているお店もありました。

「ちょっと、ここで休みましょう。お腹もすいたしね」

王国伝統の、はちみつをたっぷり使った焼き菓子を買って、ふたりは広場のベンチに座りました。隠し味に使われたスパイスの香りが、辺りに漂います。

「うわあ、かわいいお菓子だなあ」

ローナは焼き菓子がたくさん入った紙袋を、大事そうに抱えました。平べったくて、人の形や星の形や、家の形をしたお菓子でした。マリアもそこから、ひょいとひとつとってかじります。

「おいしいわね、これ。あまいものって、食べるだけで笑顔になってしまうわよね」

マリアもすっかり、気分をよくしていました。

「……あれ? このお菓子、門のところでぶつかった男の子が落としたものと同じだよ」

ローナはリュックから、少年に渡しそびれたお菓子を取り出しました。買ったものと並べてみると、たしかにそっくりです。

「じゃあ、あの子もここで買ったんじゃない? この街に住んでいるのかもしれないわ」

マリアは興味がなさそうに、またひとつお菓子をかじります。あの子のことを思い出すと、気分がむかむかするので、考えないようにしているのです。

「マリアは、どうして男の子がきらいなの? ぶつかった男の子も謝ってくれたし、宿の場所を教えてくれたお兄さんも、優しい人だったのに」

「……だって、男の子は女の子にいじわるするんだもの! 女の子の大事なものを取り上げたり、髪の毛を引っ張ったりするのよ。許せないわよ!」

幼いころ、マリアが城をぬけ出して町へ行くと、必ずそういう男の子を見かけたのです。正義感の強いマリアは、そんなときはいつも泣いている女の子をかばって、男の子を張り飛ばしていたのでした――マリアの方が、男の子を泣かせていたような気がしないでもありませんでしたが。

「じゃあマリアは、ローナが男の子だったら、助けてくれなかったの? 一緒に旅をしようっていってくれなかった?」

「それは……」

マリアは口をつぐみました。

ローナが男の子だったら――考えたことはありませんでしたが、決して女の子だから助けた、というわけではありませんでした。

「……男の子だったとしても、そうしたと思うわ。だって、ローナはローナだもの」

ローナは優しい瞳で、マリアを見つめました。

「じゃあ、門で会った男の子も、お兄さんも。きっと、いじわるなんかじゃないよ。その人がどんな人かっていうのに、男の子か女の子かなんて、関係ないんじゃないかな」

マリアはうつむきました。本当は、自分でもわかっていたのです。男の子みんなが乱暴なわけがないし、相手のことをなにも知らないのに、勝手にきらうのはよくないことだと。

けれど女の子よりも強くて、力もある男の子に負けたくなくて、いつも意地を張っていたのでした。

「……でも、いじわるするのは、やっぱりひどいじゃない」

「そうだねえ。でも、いじわるするのにもなにか理由があったかもしれないよ。髪を引っ張ったのも、本当は髪についた葉を払おうとしただけだったかもしれないし。女の子の大事なものを取ってでも、自分のことに気づいてほしかったのかもしれないし……本当のことは、その男の子にしかわからないけれど、ときにはことばじゃ伝えられない気持ちっていうのも、あると思うんだ」

そういってローナは、広場を見つめました。広場では、男の子も女の子も、みんな混じって仲良く遊んでいました。

マリアは不思議な気持ちになりました。

まだ八歳ぐらいで、自分よりもずっと幼いはずなのに。ときどき、ローナがとても大人に見えるのです。とても長い時を生きた、大人に見えるのです。

「だから、もしあの男の子や、お兄さんにまた会えたら。そうしたら、今度は怒らないで、楽しくお話しようよ」

「……わかったわよう。男の子だからって、それだけで嫌いって思うのはやめるわ」

唇をとがらせながらも、マリアはそうつぶやいたのでした。

♫ Ⅲ 盗賊のうわさ

青い空を、小鳥たちがさえずりながら飛び回っています。

それを見た子どもたちが、焼き菓子のかけらを小鳥たちに差し出しました。

なんとも、のどかで平和な光景です。

ローナはごきげんな気分で、ハーディ・ガーディを奏でました。

その不思議な音色に、街の人たちは足を止めます。

その音色に合わせて、ローナはうたいました。

深い深い 森の中

ひとつのお城がありました

お城の中では妖精が

ひとりの妖精が ねむっていました

やがて妖精は目を覚まし

出会った明るい少女とともに

仲間を探しに 旅に出たのです

この歌は、ローナが作った歌でした。こうして、自分の周りで起きたことを音楽にのせて、人々に伝えてゆこうと考えたのです。

軽快な音楽に合わせて、物語はつむがれます。いつのまにかローナとマリアの周りには、たくさんの人が集まっていました。

街の人たちは、熱心にローナの歌をきいていました。町にいた楽器ひきの人たちが、ローナに合わせて旋律を奏でてくれたので、歌はますます盛り上がりました。

歌が終わると、盛大な拍手に包まれました。

「おじょうちゃん、歌も楽器もとても上手なのねえ!」

「ぜひ、うちの楽団に入ってほしいぐらいだ」

みんなから褒められながら、ローナは笑顔でおじぎを返しました。

「おもしろい形の楽器だね。音色も、きいたことのないものだったわ。それに、歌に出てきた妖精って、だれのことなの?」

「これは、ハーディ・ガーディっていう楽器だよ。とても古い楽器なんだ。歌に出てきた妖精は、ローナのこと。明るい少女は、こっちのマリア」

それをきいた街の人たちは「ええっ」と驚きの声をあげました。

「妖精ってあの、出会ったら幸せになれるという種族のこと?」

「ただのおとぎ話だと思っていたわ」

最初は疑っている人もいましたが、ローナの紙の色や耳の形を見て、だんだんと納得していったようでした。

「じゃあきみは、この妖精ちゃんに幸せにしてもらったのかい? なにか、願いをかなえてもらったりしたとか……」

広場にいた男の人にきかれて、マリアは首を横に振りました。

「いいえ、妖精は願いをかなえる力はないの。でも、あたしは幸せだわ。だって、こんなにもかわいいお友だちができたんですもの」

そうこたえたマリアに、ローナはうれしそうにマリアに寄り添いました。そんなふたりの姿に、街の人たちは目を細めます。

「願いをかなえることはできないけれど、病気やけがを治せる薬が作れるよ。だから、困っていたらローナに教えてね」

かわいらしい笑顔を浮かべるローナは、すっかり街の人気者になりました。

「妖精さん、もういちど歌をきかせて!」

子どもたちにせがまれて、ローナは楽器を奏でました。それに合わせて、街の人たちも踊りました。

――それを、建物に隠れてこっそり見ている姿がありました。しかし、だれもそれには気がつきませんでした。

日が傾き、人々はすこしずつ広場から立ち去ってゆきました。

そのひとりひとりに、ローナは元気よく手を振ります。

「今日はとても楽しかったよ。ありがとうね」

男の人がローナにお礼をいいました。

「ローナも、とても楽しかったよ! この国の人たちは、みんな優しいね」

ローナのことばに、男の人はため息をつきました。

「そう。この王国は、本当は穏やかで安全なところだったんだ。王さまも、とても優しい心を持っていらっしゃるしね。けれど最近は、恐ろしい盗賊が出るっていううわさがあるんだよ」

「盗賊ですって?」

マリアは顔をしかめました。盗賊といえば、人のものを盗んだり、人を脅して持ち物を奪ったり――とにかく、悪いことをする人たちのこと。マリアはそう思っていました。

「その盗賊は、裕福な家に忍びこんで金貨や食べ物を盗んでいくんだ。もう、何軒も被害にあっているんだよ。ああ、そういえばそこのお菓子屋さんでも、お菓子を盗まれたって話をきいたなあ」

マリアとローナは、買った焼き菓子の袋を見つめました。こんなかわいらしいお菓子を盗賊がねらうなんて、おかしな話だと思いました。

「お金を盗む理由は、ほんのすこしだけなら、わからなくもないけれど……。どうして、お菓子まで? あまいものが好きな盗賊なのかしら」

マリアが首を傾げると、男の人は話を続けました。

「じつは、盗まれるだけならいい方なんだ。なんと、その盗賊は子どもをさらって殺してしまうとまでいわれているんだよ。きっとそのお菓子で、子どもをおびき寄せているにちがいないさ」

その恐ろしい話に、ローナは震えました。それに対して、マリアは眉をつりあげます。

「まあ! なんてひどい話なの! そんなやつ、あたしがつかまえてとっちめてやるわ! その盗賊のこと、もっと教えてください!」

「姿を見た人は、ほとんどいないんだ。だから、風のうわさでしかきいたことがないけれど……背はまだ子どものように低くて、琥珀色の瞳をしているらしい。一度だけ、盗みに入られた人が、月の光に照らされた盗賊の顔を見たんだ。それでも、わかったのは瞳の色だけらしいけど」

琥珀色、ときいてマリアはどこかで見たことがあるなと思いました。

ローナはだまったまま、男の人の話をきいていました。

「盗賊をつかまえようなんて、危険なことは考えちゃだめだよ。ふたりともまだ子どもなんだから、じゅうぶんに気をつけて」

そう忠告して、男の人は広場を去ってゆきました。

「街の人は心配してくれているけれど、やっぱり許せないわ! どうにか、つかまえられないものかしら」

「……その盗賊さんにも、なにか事情があるのかもしれないよ」

ローナの声は、どこか沈んでいました。

「いいえ、ローナ。こればっかりは、あたしは納得できないわ。どんな事情があろうと、人を殺していいわけがないもの」

マリアはきっぱりといいました。ローナは顔をふせて、だまっています。

そのあとも、マリアはまだしばらく怒っていましたが、今日は街を歩き回ってもうくたくたです。街の人に道を教えてもらって、今度こそ宿を目指して歩き始めました。

そんなふたりに、忍び寄る人影がありました。

どん、と後ろから強く押されて、ローナは前につんのめりそうになります。

「ローナ! だいじょうぶ? やれやれ、今日はこんなことばっかりね」

「う、うん……ああ!」

持っていた焼き菓子の袋がありません。前を見ると、ローナよりもさらにちいさな女の子が、紙袋を抱えて走り去っていくではありませんか。

「それ、ローナたちのだよ! 返してよう!」

ローナは叫んで、女の子の方へと走り出しました。

「あ! ちょっと、まちなさいってば!」

あわててマリアも、それを追いかけます。

女の子はすばしっこくて、なかなか追いつけません。ローナはすれちがう人とぶつかり、お店の前に置かれた植木鉢を倒し、荷物を運ぶ馬の下をくぐりぬけ、女の子を追いかけます。

その後ろから、マリアがぶつかった人に謝り、倒れた植木鉢を直し、驚いた馬をなだめてから、ローナの後を追いかけました。

そんなことをしていたので、気がついたときにはローナの後ろ姿は、星のようにちいさくなっていました。ローナの青い髪が目立つことが、せめてもの救いです。

街角を曲がるのが見えました。すこし遅れて、マリアも角を曲がりました。

そしてマリアは、息をのみました。

ローナの姿がどこにもありません。焼き菓子を奪った女の子の姿も。だれひとり、その角の先にはいなかったのです。

「ローナ! どこにいるの!」

必死な思いで叫びましたが、返事はありませんでした。

背中に、つめたい汗が流れます。

ふらふらと、角の先へと進んでみますが、知らない人がいるばかり。青い髪はどこにも見えません。

太陽はさっきよりもさらに傾き、宵闇が迫ってきていました。

――子どもをさらって、殺してしまうといわれているんだ――

さっきの盗賊の話を思い出して、マリアの心臓は急にばくばくと鳴り始めました。

ローナも、焼き菓子をとった女の子も。ふたりとも盗賊にさらわれてしまったのでしょうか。

(どうしよう……!)

盗賊をつかまえようなんて考えたことを後悔しました。そんなことをして、ローナが危ない目にあうかもしれないなんて考えてもいませんでした。実際にローナがいなくなって、今ももしかしたら辛い思いをしているかもしれないと思うと、震えが止まらなくなりました。

(あたしのせいだわ! あたしが、ローナを見失わなければ……!)

槍を震える強さも、今はまったく役に立ちません。なにもできない自分に腹が立って、悔しくて、こぶしを強く握りしめます。

あてもなく街を駆け回り――気がつけば、噴水のある広場に戻ってきていました。ついさっきまで、ローナが楽器をひいていた広場は、闇に溶けこみだれの姿もありません。

マリアは倒れこむように、長椅子に腰かけました。ただでさえ、知らない街なのです。ここが街のどの辺りなのかさえ、わからないのです。

座ったまま、マリアはうなだれました。流れそうになった涙を、必死にこらえます。

(泣いてはだめ……今ごろローナは、もっと不安なはずだもの)

そういいきかせても、このあとどうすればいいのか――マリアは、なにも思いつきませんでした。

「どうしたんだ、こんなところで。 もうじき、日が暮れるというのに」

うなだれたままのマリアに、ふいに声がかかりました。

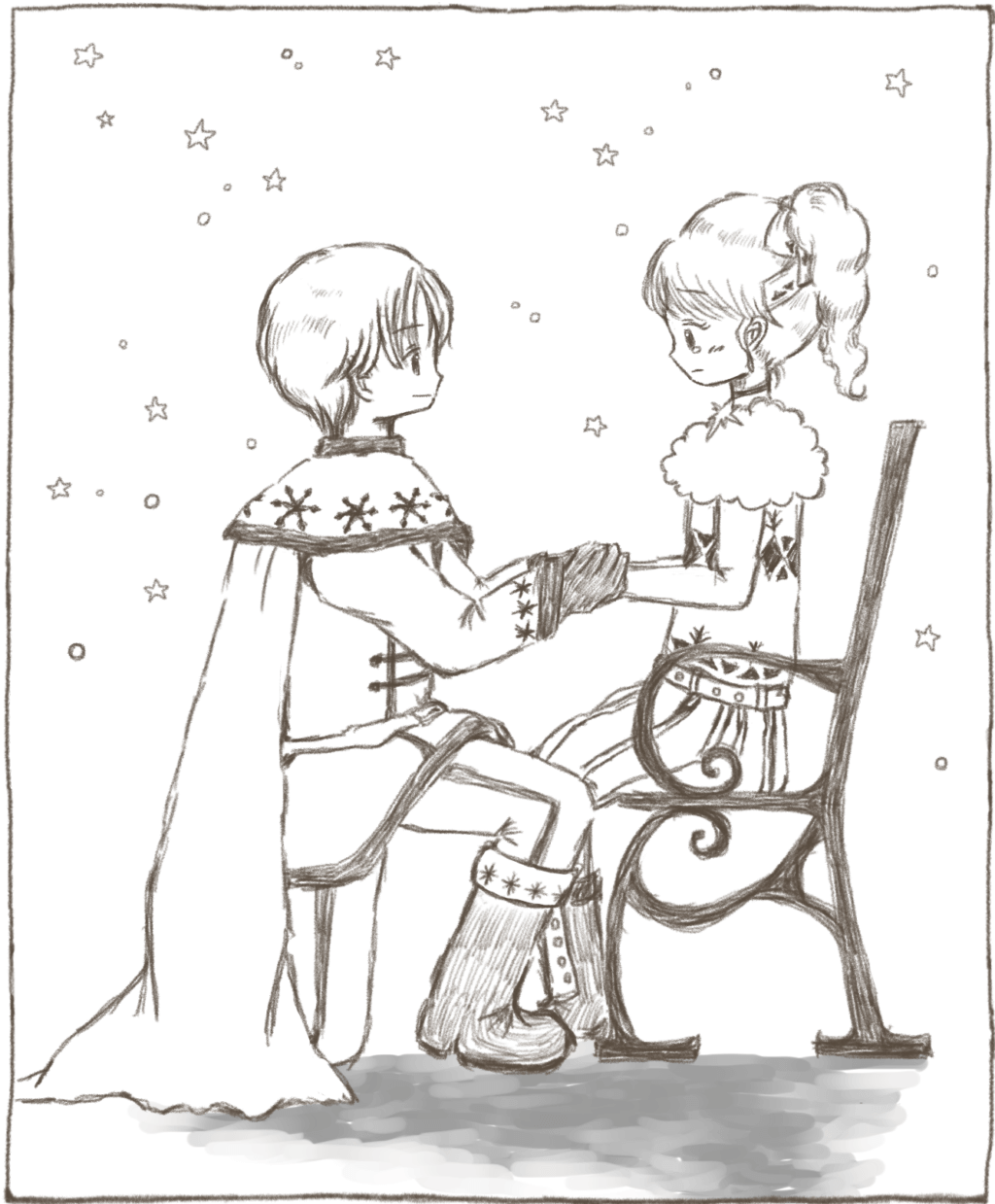

顔をあげると――赤毛の青年が、ひざまずいてマリアに目線を合わせています。

昼間、マリアたちに宿の場所を教えた青年でした。

「なにか、あったのか? きみはたしか、昼間に看板のところで話した――一緒にいた青い髪の子はどこに?」

心配そうに、青年はマリアを見つめています。

「な、なんでもないわ……」

声を震わせながら、マリアは青年にいいました。

「そんな顔をして、なんでもないわけがないだろう? わたしでは、力になれないかな」

青年の心配そうな表情の中には、優しさも混じっているように見えました。

すこしも、マリアのことをばかにしているようには見えませんでした。

「ローナが……あたしの友だちが、いなくなっちゃったの」

ついにマリアは顔をゆがめて、わっと泣き出しました。

泣いているマリアの手を、青年はそっと握ってくれました。

「よしよし、落ちついて……話を、きかせてくれるかな」

青年の名前は、ヴィクトルといいました。

泣きじゃくりながら、マリアは今までのできごとをヴィクトルに話しました。

森で妖精のローナと出会ったこと、ほかの妖精たちを見つけるために旅をしていること。広場でうたったあと、ローナを見失ってしまったこと。もしかしたら、盗賊にさらわれてしまったかもしれないこと――ヴィクトルはそのあいだ、ずっと隣に座ってきいていてくれました。

「ごめんなさい。いきなり、泣いたりして。こんなに泣くつもりは、なかったのよ」

泣きはらした顔でマリアがいうと、ヴィクトルは微笑みました。

「仲間の行方がわからなくなったら、心配で涙が出てしまうなんて当然のことだ。きみが、その子のことを大切に思っているのが、よくわかるよ」

そういってから、ふむ、とヴィクトルはあごに手をあてて考えこみました。

「その盗賊のうわさは、わたしもきいた。しかしまだ、その盗賊にさらわれたと決まったわけではないと思うな」

「どうして?」

「そのローナという妖精の子は、昼間にここで自分が妖精であることを、みんなに話したんだろう。妖精は出会うと幸せになれるといわれているし、だれかが自分の幸せのために、その子をさらったかもしれない」

「で、でも……その言い伝えは本当ではなかったのよ。広場でも、ちゃんとそう話したわ」

「たとえ、その言い伝えが正しいものでなかったとしても。妖精なんて珍しい種族という理由だけで、ねらわれる可能性もある」

街の人たちはみんな穏やかで優しそうでしたし、妖精であることをみんなに伝えた方が、ほかの仲間たちを見つけやすいような気がしていました。しかしそれは、ローナを危険にさらすことでもあったのです。

「穏やかそうに見えても、すべての人がよい人とはかぎらないよ。特にこの国は、きみやわたしのような、異国の者も多くいるのだし」

ヴィクトルのいうとおりだとマリアは思いました。新しくやってきた街に浮かれっぱなしで、周りをちゃんと見ていなかったのです。

「あたし、ローナを守るって決めたのに。あたしがしっかりしていなくちゃ、だめだったのに……」

マリアは肩を落としました。一度は引いた涙が、またあふれそうになります。

「だれにでも、失敗はあるものさ。とにかく、その子を探そう。どこかで迷子になっているだけかもしれないし。もう一度、その子の姿が消えた街角まで行けば、なにか手がかりがあるかもしれないな」

立ちあがったヴィクトルの顔を、マリアが驚いたように見あげます。

「一緒に探してくれるの?」

「もちろん。困っている人は助けるものじゃないか」

優しく微笑むヴィクトルを見て、マリアは昼間に怒ったことがはずかしくなりました。

「ありがとう。あのう、昼間はごめんなさい。宿の場所を教えてくれたのに、いきなり怒ったりして」

「気にしないでくれ。それであのあと、宿にはたどりつけたのか?」

うっ、とだまりこんだマリアを見て、ヴィクトルは笑いました。

それを見て、マリアはまた頬を膨らませました。

「あっ、あっ! 今、笑ったでしょう! やっぱりあたしのこと、ばかにしているんだわ!」

「してない、してない。なんだか微笑ましいと思っただけさ。きみは、とても負けずぎらいなんだな」

「そうよ! あたしは男の子にだって、魔物にだって負けないんだから!」

それをきいたヴィクトルは、目を瞬かせました。笑うのをやめ、真剣なまなざしをマリアに向けました。

「……そうか。きみは、魔物にも立ち向かえる勇気をもっているのか」

微笑みの消えた口元が、きつく結ばれています。マリアは首を傾げました。

「ヴィクトル……?」

「いいや、なんでもないよ。さあ、行こうか」

ふたりは並んで歩き出しました。

ヴィクトルは腰に細身の剣をさげていて、雪の結晶のような模様が入ったマントを羽織っていました。その格好はまるで、城に仕える騎士のようでした。

「ヴィクトルは、この国の人ではないのよね? あなたも、旅をしているの?」

「そうだよ。生まれは北の方で、ついこのあいだ、この大陸にやってきたばかりなんだ」

「北? じゃあ、定期船に乗ってここまできたの?」

「ああ。ひょっとして、きみもかな? そういえば、船で槍を持った女の子の姿を見かけたような気がするな」

マリアはうなずきました。知らないうちに、ふたりは一度出会っていたようです。

ヴィクトルは、北のどの辺りからきたのでしょう。今はもうない、マリアの生まれた国を知っているのでしょうか――。

もうすこし話をききたいな、と思いましたが、今はローナを探すことが先だと、マリアは気を引きしめたのでした。

♫ Ⅳ おなかをすかせた兄妹は

さて。角を曲がったあと、ローナはどうなったのでしょう。

じつは、その通りに面した建物と建物のあいだには、ぬけ道がありました。ふつうに歩いているだけでは、気がつかないほどの細い道です。

「まってよう!」

女の子を追ったローナが、ぬけ道の前を通り過ぎようとしたそのとき。

いきなり、ぬけ道から手が伸びてきて――ローナをつかまえました。あわてて叫ぼうとしましたが、口元を押さえられてしまって、もがもがとしかしゃべれません。

そのまま、ぬけ道の奥まで連れられてゆきます。その後ろを、焼き菓子を奪った女の子がついてきました。その女の子と、ローナをつかまえた人は仲間だったのです。

女の子は、つらそうな表情をしていました。唇は、かたく結ばれています。

細いぬけ道の先は、暗い街外れでした。人はほとんど通らず、とても寂しいところでした。

やがて一軒の古い家の前に来ると、ようやくローナは自由になれました。

「ああ、びっくりした! いったいなんだったの?」

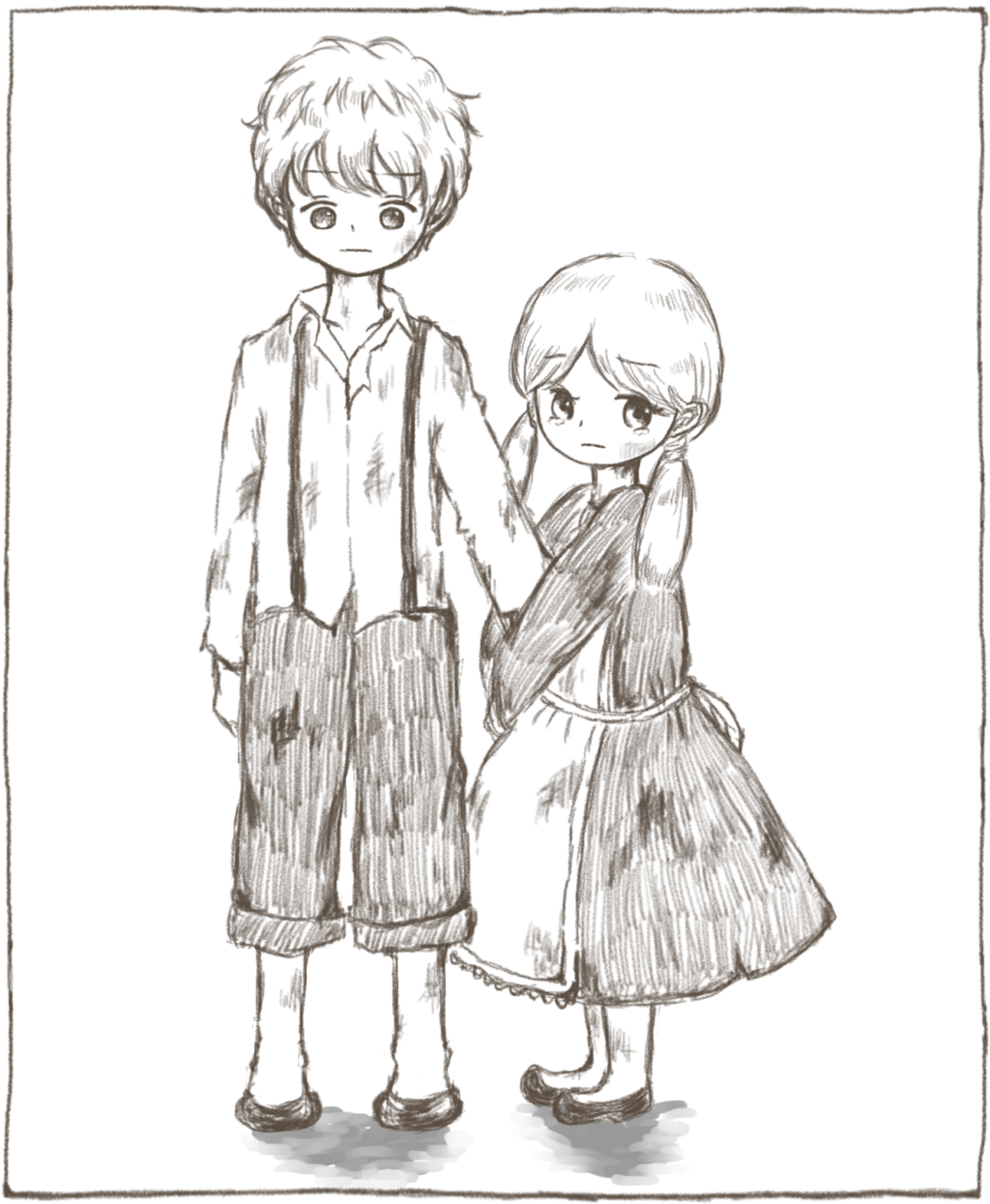

ローナの前には、追っていたちいさな女の子と、ローナと同い年ぐらいの男の子が、泣きそうな顔をしながら立っていました。

「どうしてこんなことをしたの? そのお菓子が欲しかったの?」

ローナが女の子にきくと、女の子は首を横に振りました。

「ちがうの。ごめんなさい、これ、返す」

半ば押しつけられるように、焼き菓子の袋を返されました。いよいよわけがわからなくなって、ローナは首を傾げました。

「お兄ちゃん。やっぱりこんなやりかた、だめだよ」

すがるように、女の子は男の子を見あげました。とてもか細い声でした。

「お、おれたちはこうするしかないんだ。やい、おまえは妖精なんだろう。仲間のところに帰りたかったら、おれたちのいうことをきくんだ!」

強気なことばとは裏腹に、その声はとても震えていました。

ふたりとも、みすぼらしい服を着ていました。服も靴も、ところどころ破れてしまっています。昼間に広場で見た子どもたちとは、それこそ比べ物にならないほどにぼろぼろなのでした。

困ったことになりました。今ごろマリアは、いきなり自分がいなくなって心配しているでしょう。それを思うと、ローナは一刻も早く自分が無事であることを、マリアに伝えなければと思いました。

しかしふたりの泣きそうな様子を見ていると、どうしても放っておけなくなってしまいました。もし自分がなにか力になれるなら、助けてあげたいと思ったのです。

「うん、いいよ。なにをすればいい?」

笑顔でこたえると、ふたりは驚いたようにローナを見つめました。しかし、すぐに男の子の方が古い家の扉を開けます。

「とりあえず、この中に入ってくれ。ここは、おれたちの家なんだ」

昼間に見た街並みからは想像もつかないほど、古くてちいさな家でした。家の中は真っ暗です。

女の子が、ポケットから大事そうにマッチ箱を取り出して、一本擦りました。そして、しばらくうっとりとその火を見つめます。

そして、短くなったろうそくに火を灯しました。家の明かりは、たったこれだけです。

「残り一本になっちゃった」

マッチ箱の中をのぞいて、女の子は悲しげにつぶやきました。

「元気だせよ。いつかは、なくなるもんだ」

男の子が、優しく女の子の頭をなでました。

ろうそくを囲うようにして、三人は座りました。かわいそうなぐらい、ふたりのお腹が鳴っていたので、ローナは焼き菓子を全部ふたりにあげました。

(本当は、マリアが買ってくれたものだけれど。でも、マリアだってきっと、こうするはずだよね)

「いいのか? おれ、おまえにひどいことをしたのに……」

男の子は、気まずそうな表情でローナを見つめました。

「うん。まずは、お腹をいっぱいにしないとね」

女の子が、おそるおそるお菓子に手を伸ばしました。一口かじっただけで、幸せそうに顔をほころばせます。

「ありがとう、妖精さん……。お菓子なんてめったに食べられないから、すごくうれしいよう」

女の子が、頬に手をあてながらいいました。

「よかったなあ」

男の子もうれしそうです。しかし男の子は、一向にお菓子に手をつけません。

「きみも、食べなよ」

ローナがうながすと、男の子は首を横に振りました。

「おれは、腹へってないから。だからこのお菓子は、みんな妹にやりたいんだ。いいだろ?」

そういった男の子のお腹も鳴っていたことを、ローナは知っていました。妹のために、自分は我慢するつもりなのです。

心配そうにローナが見つめると、男の子は顔をふせました。

「見てのとおり、おれたちは貧しいから、食べ物を買うお金がないんだ。おれの名前はヘイゼル。こっちは、妹のカシュ。おれたちはこの家に、父さんと三人で暮らしているんだ。母さんは……おれたちを捨てて、どこかに行っちまった」

「そんな……」

ヘイゼルたちの家はもともと貧しかったのですが、お父さんが病気になってからはますます生活が苦しくなって――そしてある日、お母さんはそんな暮らしに愛想をつかして、出ていってしまったというのです。病気のお父さんは働くこともできず、ちいさな子どもたちが家族を養うなんてこともできず、お金はすこしずつ底を尽きてゆきました。

「貧しくったって、家族が元気ならそれでいいって、おれは思ってる。でも、今のおれたちは、父さんの病気を治す薬すら買えやしない。このまま、なにもできないまま父さんが死んでゆくのを、見ていることしかできないのかと思うと、怖くて――」

ふたりはそんな恐怖におびえながら、毎日を過ごしていました。

そんなとき、にぎわった街の広場を通りかかりました。

なんだろう? そう思って、広場の方をそっとのぞいてみました。そこには青い髪の不思議な女の子がいて、なんと自分が妖精だと名乗ったのです。それも、妖精はどんな病気をも治せる薬が作れると話しているではありませんか。

「それで、父さんの病気を治す薬を作ってほしくて……おまえをむりやり、ここまで連れてきたんだ」

ヘイゼルは顔をふせたまま、そういいました。隣のカシュも、うなだれています。

「そういうことだったんだね。それなら、はじめからそういってくれればいいのに。薬ぐらい、いくらでも作るよ!」

元気よくローナがいっても、ヘイゼルは顔をあげません。

「で、でも、おれたち、お金を持っていないんだ。妖精が作った薬なんて、きっと高いに決まっているし……。薬を買うことができないから、こうやってむりやり連れてくることしかできなくて……怖がらせて、ごめん」

ローナは、お金を取るつもりなどありませんでした。そもそも、お金というものをよく知りませんでした。妖精はずっと自然のものを食べて生きていたので、必要なかったのです。

「おれが、妖精を連れ去ろうって提案したんだ。カシュは、なにも悪くない。おれのやったことは、りっぱな人さらいだ……。だからおれのことを、悪者ですって城に突き出してもいい。でも、父さんの病気だけはどうしても治してほしいんだ……お願いします」

「お兄ちゃんだけのせいじゃない! わたしも、一緒にやったことだから。わたしも、お城の牢屋に入れられちゃってもいいから。だから、おねがいします!」

兄妹ふたりに頭をさげられて、ローナは目をぱちくりと瞬かせていましたが、にっこりと笑ってふたりの手を取りました。

「だいじょうぶだよ、そんなことしないよ。お金も、なにもいらない。それより、はやくお父さんを治してあげよう!」

ヘイゼルたちのお父さんは、ベッドに横たわっていました。

「父さん、ただいま」

ふたりはそっと、お父さんの手を握りました。声を出せないのか、お父さんはだまったまま、弱々しい手つきでふたりの頭をなでました。

「今日は、すごいことがあったのよ。妖精に会ったの。あの、出会ったら幸せになれるっていう妖精よ」

むりやり連れてきた、ということはいわないことにしました。自分の子どもたちがそんなことをしたときいたら、悲しみでますます体が弱ってしまうかもしれないから、とローナが止めたのでした。

カシュのことばに、お父さんはすこしだけ目を見開いて、その瞳にローナを映しました。「よくきたね」といってくれているようでした。

その瞳を見て、ローナはお父さんの病気がとても重いことがわかりました。生きているのが不思議なぐらい、その命の灯火は消えかかっていたのです。

まるでこの家の明かりの、短くなってしまったろうそくのように……。

「父さん……治るかな」

不安げなヘイゼルの声に、ローナは力強くうなずきました。

「だいじょうぶ。絶対に治すから、だから手伝ってくれるかな」

ローナはリュックから、いろいろな種類の薬草を取り出しました。ここにくるまでに、たくさん薬草を集めておいてよかったと思いました。

ローナは何種類もの薬草を、すり鉢で細かくしてゆきます。重い病気なので、たくさんの薬草が必要なのです。

細かくする作業は、ヘイゼルが手伝ってくれました。カシュは隣の部屋で、お父さんの看病をしています。

手を動かしながら、ローナは自分がマリアに助けられたことや、記憶がないことをヘイゼルに話しました。

「それで、旅をしているんだな……ローナも大変なのに、こんなことに巻きこんじまって、ごめんよ」

「ううん、ヘイゼルたちと会えてよかったよ。でもマリアは、今ごろきっと心配しているだろうから……お父さんが治ったら、マリアには謝ってほしいな。ローナも、勝手にマリアのそばから離れちゃったこと、謝るから」

今ごろ、マリアは自分を心配して、街中を走り回っているかもしれません。それを思うと、ローナの胸は痛みました。

それに、なぜだか男の子には人一倍厳しいマリアのことです。カシュはともかく、ヘイゼルはげんこつの一発ぐらいは食らうかもしれません。

「もちろん、そのつもりだよ。許してもらうまで、げんこつでも尻たたきでも、なんでも我慢するよ」

「なにそれ! いくらマリアでも、お尻まではさすがにたたかないよ! ……たぶん」

笑ってローナはそういいましたが、頭の中では、眉をつりあげたマリアがヘイゼルのお尻をたたく姿が、容易に思い浮かんでしまいました。

「それよりもヘイゼルたちの方が、大変だよ。その……お母さんが、いなくなっちゃって」

お父さんは、病気が治ればまた元気になれます。ふたりを抱きあげることだって、できるようになります。けれどふたりのお母さんは、もう戻ってはこないのです。

それはローナの魔法でも、薬を作れる力でも、どうにもできないことでした。

「おれは、気にしてないよ。でも……カシュは母さんがいないのが寂しくて、隠れて泣いているんだ。毎日窓から顔を出して、母さんが帰ってこないか見てるんだよ。それでいつも、がっかりしたように肩を落としてる」

ヘイゼルは悲しげに顔をふせました。けれどすぐに顔をあげ、けんめいに薬草をすりました。

「カシュには、心から笑顔でいてほしいんだ。そのためなら、おれはなんでも我慢できる。寒さだって、空腹だって、なんでもさ……」

「……そっか。それって、とってもすごいことだよ。ヘイゼル」

それからふたりはしばらくだまったまま、薬を作り続けました。

ふと、窓のところでちいさな物音がしました。ヘイゼルははっとして、いそいで窓に駆け寄ります。

窓の外を見回して、そしてため息をつきました。

「ああ、もう! 今日も会えなかった。今日こそ、お礼をいいたかったのに!」

ヘイゼルが、悔しそうにいいました。その手の中には、たくさんの果物やお菓子がありました。ほんのすこしだけ、お金も混じっています。

それを見て、「あれ?」とローナは思いました。ヘイゼルが持っていたものは、昼間に町の入り口でぶつかった少年が落としたものと、同じものだったのです。あのとき、ひとつだけへこんだオレンジがあったのですが――それが今、ヘイゼルの手の中にあるのでした。

「それ、どうしたの?」

「いつも、窓のところに置いてあるんだ。最近、この国でうわさになっている盗賊がいるんだけど……その人が、こうして貧しい家に食べ物を分けてくれるんだよ。裕福な家だけから、盗んだものをさ」

それをきいて、ローナは「やっぱり、そうだったんだ……」とひとりごとのようにつぶやきました。

広場で盗賊のことをきいたときから、ローナはあの少年が、盗賊ではないかと思っていたのです。あの子の瞳も、盗賊と同じ琥珀色をしていましたから。

あのときローナが拾った食べ物は、みんな少年が盗んだものだったのです。こうして、貧しい子どもたちを助けるために。

(でも、街のうわさが本当なら……あの男の子が、子どもをさらって殺す盗賊の正体ってことになっちゃう)

あの少年が、人を殺すなんて――そんなことを、ローナは考えたくありませんでした。だいたい、子どもが子どもをさらうなんていうのもおかしな話だし、こうしてヘイゼルたちを助けているのに、子どもを殺すはずがありません。

ローナは、勇気を出してヘイゼルにたずねました。

「その盗賊さんが、子どもをさらって殺しちゃうっていううわさをきいたんだ。それは、本当なの?」

ヘイゼルは「まさか」と手をひらひらと振りました。

「そんなわけないだろ! 実際、子どもがいなくなる事件は起きているみたいだけれど……それを、大人たちが勝手に盗賊のせいにしているだけさ。あの人は、絶対にそんなことをしないよ」

力強いヘイゼルのことばに、ローナはほっとしました。少年はたしかに盗賊ではありましたが、人の命までは盗んでなどいなかったのです。ローナは、それがなによりもうれしいのでした。

(でも、それなら子どもたちをさらっているのは、いったいだれなんだろう……?)

盗賊ではない、ほかの恐ろしいなにかが、子どもをさらっている――そんな考えが頭をよぎって、ローナは身震いしました。

「いつも、気づいたときには食べ物だけが置かれているから。だから、実際に会ったことはないんだ。でも、おれは盗賊でもいい人だって信じてる。かっこいいよなあ、華麗に屋敷に忍びこんで、風のように盗むんだ。それで、貧しい人たちを助けるなんてさ! そういう人たちのことを、義賊っていうんだぜ!」

ヘイゼルは目をきらきらとさせました。

ローナは、少年の顔を思い浮かべました。

出会ったのは一瞬のことでしたが、あの子の瞳はなんだか悲しそうで、そして助けを求めているように見えて――そばにいてあげたいと思ったのです。

少年がつぶやいた、ロレーヌという名前も気になります。それに、ぶつかったときになんだかなつかしいにおいがしたような気がしました。

名前もにおいも、とても大切なものだった気がするのです。

「うわあ、今日はお菓子もある! カシュのやつ、喜ぶだろうなあ。あいつ、あまいものが大好きなんだ。いつもは、我慢しているんだけれど……本当は、腹いっぱい食べさせてやりたいのになあ。いっぱい、カシュのわがままをきいてやりたいのになあ……」

ヘイゼルは悔しそうに、抱えた食べ物を見つめます。

その瞳に映ったろうそくの炎が、揺れていました。

♫ Ⅴ 森の奥にたたずむものは

いきなり、ローナが「ああっ」と叫びました。薬草の種類が、ひとつだけ足りないことに気づいたのです。

それがないと、薬が完成しません。

「森に行けば、きっと手に入るんだけれど……」

「それって、どんな薬草? おれでもわかる?」

「あのね、黄色くて、お星さまみたいな花を咲かせる植物だよ。それの、花びらが必要なんだ」

それなら知っているぞ、とヘイゼルは思いました。ヘイゼルたちの家は街外れにあるので、森まで行くのはそう遠くはありません。

森の奥までは行ったことはありませんでしたが、お腹がすくと森の入り口辺りで、食べられそうな木苺などを探したことがありました。そのときに、いろいろな植物を見ていたのです。

空にはとっくに月が昇っていましたが、幸いこの月明かりなら、薬草を見つけられるとヘイゼルは思いました。

「ちょっと、森まで薬草をとってくる。ヘイゼルは、ここにいて」

部屋を出ようとするローナを、ヘイゼルが両手を広げてふさぎました。

「おれが行ってくる!」

「だめだよ、夜の森は危険だもん!」

「そんなの、ローナだって危険なのはおんなじじゃないか! お、女の子をひとりにして危ない目にあわせるなんて、おれはいやだからな!」

「ヘイゼルは薬草のこと、わからないでしょ! もしまちがえちゃったら、また取りにいかなくちゃいけないもん!」

ふたりはそうやって、しばらく押し問答を繰り返していましたが、結局、最後には一緒に行こうということになりました。ローナは街に詳しくないので、歩き慣れている人が一緒の方がいいということになったのです。

もしなにかあったら、魔法でヘイゼルを助けよう。ローナはそう思って、ハーディ・ガーディをしっかりと肩からさげました。

カシュを森に連れていくつもりはありませんでした。しかしそのことを伝えれば、カシュはきっと、ヘイゼルたちを心配するに決まっています。

ふたりはカシュにはなにもいわずに、そっと家の扉を開けました。

月明かりの下、ふたりは足早に森へと向かいます。

森の入り口にたどりつくと、ヘイゼルはその場にしゃがみました。いつもなら、この辺にローナの探す薬草があるはずでした。

しかし、黄色い花はひとつも見当たりません。必要なのは花びらなので、花が咲いていないと意味がないのです。

「ちくしょう。動物たちが、食べちゃったのかなあ。いつもなら、ここに咲いてるはずなのに」

「もうすこし、奥まで行ってみよう。だいじょうぶ、きっとほかのところにあるはずだよ」

森の中へと踏みこもうとしたローナを、ヘイゼルが止めました。

「まってくれ。帰り道がわかるように、これをまいていこう」

ヘイゼルは膨らんだポケットから、ちいさな白い石をいくつも取り出しました。月の光に照らされて、宝石のように輝いています。

「すごくきれい……」

「カシュが、今よりもっとちいさいときに、宝石みたいだからっていくつも集めて、おれにくれたんだ。お金がなくなったらこれを売ればいいよなんて、いっちょまえなことをいってさあ」

いくらきれいでも、実際はただの石ころ。石ころを売ろうとしたところで、お金を出してくれる人などおりません。

けれどローナには、その石がほかのどんな宝石よりも、美しく見えました。

「もし、この石に宝石みたいな価値があったとしてもさ。おれは、この石を売ることなんてできないよ。だってこれは、おれの宝物なんだ」

愛おしげに石を見つめると、それをひとつ、足元に置きました。

「帰りは、これをたどって戻ってくればいいのさ」

「すごい! ヘイゼルって、頭いいね!」

にっこり笑ってローナがそういったので、ヘイゼルは顔を赤くして、鼻の下をこすりました。

「よし、行くぞ! 父さんは、絶対におれたちが助けるんだ!」

すこし歩いては石を落とし、また歩いては石を落とし――そうやって道標を作るヘイゼルの隣で、ローナは目をこらせながら薬草を探します。

ときおり、どこかでおぞましい声のようなものが、ヘイゼルにはきこえました。木々同士が擦れているだけなのか、はたまた近くに魔物がいるのか――ヘイゼルは恐ろしさで、今にも家まで駆け出したい気持ちになりました。

しかしローナの手前、そんなかっこ悪いことはしたくはありませんでした。だれかの前――特に女の子の前では、常にかっこよくありたいと思っていたのです。

しかしついには、手の中の石がなくなってしまいました。だいぶん、森の奥まできてしまっています。

石がなくなってしまっては、これ以上先に行くことはできません。帰り道がわからなくなってしまったら、死ぬまで森をさまよい続けることになるかもしれないのです。

「ローナ、一度止まって――」

そういいかけたとき、あまいにおいがヘイゼルの鼻をかすめました。

(なんだ? このにおい……森の中なのに、お菓子みたいなにおいがするぞ)

鼻をひくつかせて、においのする場所を探します。かいでいるだけで、お腹が鳴りそうです。

ぐるりと森を見回すと、木々のあいだに一軒の家が建っているのが見えました。

それだけではありません。なんとその家は、全体がお菓子でできていたのです。

屋根は、白と黒の格子状のクッキー。壁は香ばしい色をしたビスケット。窓は透きとおるような、白砂糖のかたまり……。

柱は赤と白の、キャンディーケーンでできています。そして煙突から出ている煙までもが、ふんわりとした綿あめでできているのでした。

(夢みたいだ……あんなにも、お菓子がたくさんあるなんて)

本当に夢なのか? と、ヘイゼルは自分の頬をつねりました。痛みを感じます。夢ではないのです。

ついに、ヘイゼルのお腹がぐううと鳴りました。

すぐそばの木にとまっていた、白い小鳥がさえずります。

「さあ、おいで。おいしいお菓子を、たんと召しあがれ」

まるで小鳥がそういっているかのように、ヘイゼルにはきこえました。

ふらふらと、お菓子の家の方へと足を運びます。

一方そのころ、ローナはようやく黄色い花が咲いているのを見つけました。

「あった! よかった、これでお父さんを治せるよ」

ローナは森の植物たちに感謝の気持ちをこめて、その花を摘みました。

「ヘイゼル! これでもう、だいじょうぶだよ。家に帰ろう!」

しかし、返事はありません。

「ヘイゼル……?」

ローナが振り返ると、ヘイゼルが森の奥へとふらつきながら歩いてゆくではありませんか。

あわてて、ローナがそれを追いかけます。

「ヘイゼル! どこに行くの、そっちは帰り道じゃないよ!」

ローナがヘイゼルの腕をつかむと、ヘイゼルがぱっと振り向きました。

その瞳を見て、ローナはどきりとしました。

どこかどんよりとした、うつろな目をしています。さっきまでの、生き生きとした表情はどこにもありません。

「ローナ。見ろよ、あれ。お菓子の家だ! あそこに行けば、もう腹がへって苦しむこともないんだぜ! はやくカシュを、ここに連れてこなくちゃ!」

どんよりとした表情とは裏腹に、ヘイゼルは興奮したような口調で、その先にある家を指差しました。

ローナは、いぶかしげな表情でヘイゼルを見つめます。

「……ヘイゼル。なにを、いっているの……?」

ヘイゼルのいう、お菓子の家なんてどこにも見えません。

ローナの目の前には、古びた木の小屋が、一軒だけたたずんでいるだけだったのです。

「なんだか、おかしいよ。ヘイゼル、帰ろう。お父さんの病気を、治さなくちゃ」

ローナが、ヘイゼルの服を引っ張ります。

すると、小屋の扉が開きました。そこから、ひとりの女の人が顔をのぞかせています。

とても、優しそうな顔をしていました。

「か、母さん……」

ヘイゼルが、うつろな目のままつぶやきました。

「おいで、ヘイゼル。これからは、ずうっと一緒よ。このお菓子のおうちで、わたしと永遠に一緒に暮らせるのよ」

頭の中に呼びかけるような声で、女の人がいいました。ヘイゼルはすっかり、その声にきき入ってしまっています。

ローナは、女の人をにらみつけました。

(あの人は……あの人は、ヘイゼルたちのお母さんなんかじゃない! 前に、マリアと戦ったからわかるよ。あれは……人間の姿をした魔物だ!)

優しそうに見えても、赤い瞳はぎらぎらとしていて、浮かべる笑顔はとても恐ろしく見えました。

けれどそう見えていたのは、ローナだけ。

「母さん!」

ヘイゼルはローナの手を振り払って、女の人の元へと駆け出してしまいました。

「まって、ヘイゼル! その人はお母さんじゃないよ! そいつは、魔物なんだ! だまされているんだよ!」

ローナの叫び声も、ヘイゼルの耳には届きません。

(どうにかして、ヘイゼルの目を覚まさせないと……!)

魔法を使おうと、ローナがハーディ・ガーディに手をかけたとき。

「わたしの好物は、人間の子どもの命……邪魔をするな」

女の人の姿が、一瞬だけ悪魔のような恐ろしい姿に変わりました。

背中に大きな翼をはやして、その翼で風を巻き起こしました。

そしてその風で、ローナを吹き飛ばしてしまったのです。

「そ、そんな! ヘイゼルー!」

飛ばされながらローナが見たものは、ヘイゼルが女の人に肩を抱かれながら、小屋の中へと入ってゆく姿でした。

♫ Ⅵ 妹の気持ち

一方、そのころ。

マリアとヴィクトルは、ローナとはぐれた街角へと戻ってきました。

よく見てみれば、そこに細いぬけ道がありました。ほんのすこし前に、ローナがヘイゼルたちに連れ去られたところです。

「こんなところに道があったなんて。さっきは、全然気がつかなかったわ。もしかして、ローナはこの先に行ったのかしら」

「ずいぶんと暗いな……。うわさの、盗賊が潜んでいるかもしれない。わたしが先に行くから、きみは後ろからついてきてくれ」

暗い細道は、とても長く感じられました。両端から、闇がじりじりと迫ってくるような感じがします。

盗賊はともかく、おばけが出たらどうしよう……と、マリアはひとり不安に思っていました。マリアにとっては、物騒な盗賊よりもおばけの方が、何倍も怖いのです。こんな狭い道でおばけと出くわしてしまったら、きっと逃げることなどできません。

なるべく暗闇を見ないように、マリアは前を行くヴィクトルの背中だけを見つめることにしました。自分よりもずっと大きくて、すらりとしたヴィクトルの背中は、とても頼もしく感じられました。

(ヴィクトルがいてくれて、よかったわ。あたしひとりじゃ、きっとなにもできなかったもの……)

ヴィクトルと知り合ってから、まだすこししか経ってはいませんでしたが、ヴィクトルがそばにいてくれるだけで、マリアはなぜだか安心するのでした。

「マリアは、その妖精の子と出会う前は、どこを目指していたんだ? きみも、旅をしているんだろう?」

先を歩きながら、ヴィクトルがたずねました。ヴィクトルには、ローナと出会ったところから話しただけで、自分のことはほとんど話していなかったのです。

「どこかを目指しているというわけではないの。世界中を巡りながら、魔物をやっつける旅をしているのよ。その途中で、ローナと会ったの」

「……魔物が、怖くないのか?」

ヴィクトルの声は、とても静かなものでした。

「怖いに決まっているわ。自分にとって恐ろしいものに姿を変えるし、それに魔物と戦うなんて、いつ死んじゃってもおかしくないことだもの……」

「それなのに、どうしてきみは魔物と立ち向かえるんだ? よければ、教えてほしい」

マリアはすこし考え、そしてこたえました。

「自分の好きな人のことを考えると、それが勇気になって立ち向かえるの。あたしは、あたしに槍の使い方を教えてくれた人のことが、大好きだから。だからその人と同じように、だれかを助けるために旅をしたいって思うの。今は、そのためにがんばりたいのよ」

「……そうか。ありがとう、教えてくれて」

それきり、ヴィクトルはだまったままでした。なにか考えているようでしたが、前を歩いているので表情はわかりませんでした。

ようやく、細道をぬけ出しました。道の先には、明かりもなにもない、寂しい街外れが続いていました。

どこからか、泣き声がきこえてきます。ちいさな女の子の泣き声のようです。

「あちらの方から、きこえてくるな」

「もしかして、ローナ?」

マリアは耳をすませて、声のきこえる方へと向かいました。

街外れをぬけて、ふたりは森の方までやってきました。

森の入り口で、おさげ髪のちいさな女の子が泣いています。声の主はローナではありませんでしたが、泣いている子どもを放っておくようなマリアではありません。

「どうして泣いているの? わけを、きかせてもらえないかしら」

マリアは女の子に近寄って、優しく声をかけました。声をかけられた女の子は、びくりと体を震わせましたが、マリアの顔を見ると、さらに瞳を潤ませました。

「お兄ちゃんと、妖精さんが、いなくなっちゃったの……」

マリアとヴィクトルは、顔を見合わせました。妖精ときいて、思い当たるのはひとりしかいません。

「もしかして、青い髪をした妖精の子? あたしたち、その子を探しているのよ。夕方、この街ではぐれてしまって」

それをきいた女の子は、ますます泣きじゃくりました。

そして涙声で、自分のお父さんが病気であることや、病気を治す薬を作ってほしくて、妖精をさらったことをマリアに話したのです。

「ごめんなさい……わたしが、お姉さんの大事なお友だちを、むりやり連れ去ったの……」

あまりにちいさな、その子の姿にマリアはたまらなくなりました。じつは、ローナをさらった人をこてんぱんにしてやるわ! ぐらいのことをマリアは考えていたのですが、こういう事情なら話は別です。

一刻も早く、この子たちのお父さんがよくなってほしいと思いました。

「かわいそうに。今まで、ずっとお兄さんとふたりでがんばっていたのね。だいじょうぶよ、ローナが絶対に治してくれるから」

励ますように、マリアが女の子の肩を包みこむと、女の子は顔をあげてうなずきました。

「わたしは、お父さんのそばで看病していたの。そうしたら、お兄ちゃんと妖精さんが、薬草がどうとか、話しているのがきこえて。きっと、森まで薬草を取りにいったのよ。でも、いつまでたっても戻ってこないから……わたし、心配になって探しにきたの。でも、すごく暗くて、怖くなって動けなくなっちゃった……」

そこまで話して、女の子はまた目に涙を浮かべました。

「よしよし。もう、だいじょうぶよ」

「あまり考えたくはないが……ふたりの身に、なにかあったのかもしれない。夜の森は危険だ。早く探しにいかねば」

眉を寄せてヴィクトルがいうと、マリアもそれにうなずきました。

「あたしたちが、お兄さんとローナを探してくるわ。けれどその前に、あなたを家まで送らないといけないわね」

マリアがいうと、女の子は首を横に振りました。

「わたしも、一緒に行く。お父さん、今は眠っているし……わたしのお兄ちゃん、ちょっとおっちょこちょいなところがあるから。妖精さんに、迷惑をかけていないか心配なの」

「しかし、森には魔物もいるんだ。ちいさな女の子が、そんなところに行くなんて」

ヴィクトルがそういっても、女の子はじっとヴィクトルを見あげています。なにがなんでも、着いてゆこうとしているようです。

「ヴィクトル、この子も一緒に連れていきましょうよ。家まで戻っているあいだに、ローナたちになにかあったらいやだもの。それに、自分のお兄さんを心配する気持ち、あたしにもわかるの。たったひとりの、お兄さんだものね……」

マリアのことばをきいて、女の子は「ありがとう」とうれしそうにいいました。

その隣で、ヴィクトルはやれやれとため息をつきました。けれどその瞳は、優しく揺れていました。

「あたしは、マリア。かれはヴィクトルよ。あなたと、お兄さんの名前は?」

「カシュ。お兄ちゃんの名前は、ヘイゼルよ」

「カシュ。あなた、宝物は持っているかしら? 魔物に負けないように、だれかからもらった贈り物を持つことはとても大切なのよ」

「うん……持ってるよ」

カシュはポケットから、ちいさなマッチ箱を取り出しました。中には、マッチが一本だけ入っています。

「このマッチはね、特別なマッチなの。火をつけると、ほんのすこしのあいだだけ、ごちそうとか、新しいお洋服とか、お菓子が見えるんだよ。あとね、いなくなっちゃったお母さんの姿も……。見えるだけで、触れないけれど。きっと、マッチを擦った人の欲しいものや会いたい人が、見えるんだと思う」

「ふうん……」

マリアは、カシュが手にしたマッチをじっと見つめました。自分も、その火を見てみたいなと思ったのです。けれどマッチは一本しかないので、それをもらうわけにもいきません。

「どこか遠くからきた旅の人がくれたんだって、お兄ちゃんがいってた。でも、本当はもらったんじゃなくて、売ってもらったってこと、わたし知ってるの。お兄ちゃんが、いっしょうけんめい貯めたお金で買ってくれたの。わたしに笑っていてほしいからって。お兄ちゃんの方が、ずっとずっと大変な思いをしているのに。いつも、自分だけ我慢しているの……」

声を震わせたカシュを、マリアは抱きしめました。まだ会ったことのない、ヘイゼルのことも抱きしめてあげたいと思いました。お金がなくても、お母さんがいなくても、必死で生きるこの兄妹に、たくさんの幸せが訪れてほしいと思いました。

「まったく、こんなにかわいい妹を心配させるなんて、いけないお兄さんね。あたしたちで、探し出してあげましょう」

マリアたちが森へと入ると、月の光に照らされてきらりと光るものが見えました。

「あ、あれ! わたしが、お兄ちゃんにあげた石だ! きれいだったから、たくさん拾って、お兄ちゃんにあげたんだよ」

「先の方に、またひとつ落ちているな。もしかしたら、道標として残していったのかもしれない」

森の奥には、同じように白い石がところどころで光っています。

「じゃあ、これをたどれば、ふたりのところにたどりつけるってことね」

マリアたちは石を見落とさないよう、慎重に、けれど早足で森の奥へと進んでゆきます。

歩きながら、カシュがうれしそうにいいました。

「お兄ちゃん、まだこの石を持っていてくれたんだあ。あげたときに、宝物にするよっていってくれたの。今も、大事にしてくれていたんだね」

「……妹からもらったものなら、どんなものでもうれしいのよ。お兄さんや、お姉さんっていうものはね」

マリアが、優しい声でいいました。

しかしその隣では、ヴィクトルが考えこんでいます。

「どうしたの?」

「この石は、ヘイゼルの宝物だ。しかし、今こうして石がまかれているということは……ヘイゼルは今、宝物を持っていないことになる。そんなヘイゼルがもし、魔物と出くわしてしまったら……」

ヴィクトルがそういったとき。

「やめろ! やめてくれえ!」

森の奥から叫び声がきこえてきました。

「お兄ちゃんの声だ! お兄ちゃん!」

声の方へ、カシュが走り出しました。

「カシュ! ひとりで行ってはだめよ!」

マリアとヴィクトルが、あわててそれを追いかけました。

時は、すこし前にさかのぼり――ヘイゼルが、母親に連れられてお菓子の家へと入ったあとのこと。

「ヘイゼル。ここにいれば、いくらでもお菓子が食べられるのよ。いつも妹にあげていたけれど、本当はあなたも、お菓子が大好きよね?」

お菓子の家の中で、母親が微笑みました。

ヘイゼルはぼんやりと、その姿を見つめます。

どうして森の中に、自分の母親がいるのでしょう。それも、お菓子の家に住んでいるなんて。

(頭の中が、もやもやする……目の前にいるのは、本物の母さんなのか?)

必死で考えようとしますが、そのたびにお菓子のにおいに鼻をくすぐられて、頭の中がぐちゃぐちゃになってしまいます。まるでヘイゼルが正しい答えにたどりつかないよう、邪魔をするように。

「ヘイゼル。あなたに、会いたかったわ。あなたも、わたしに会いたかったでしょう?」

母親はヘイゼルに近寄って、頬に手を添えました。

その手のあまりのつめたさに、思わずヘイゼルは後ずさります。

(お、おれは……母さんに、会いたかったのか? 本当に、そうなのか?)

さっきは、なつかしい母親の姿を見て、思わず駆け出していました。お母さんが出て行ってしまってから、何度その腕で抱きしめてほしいと思ったことでしょう。

けれど今はもう、目の前にいるその姿を見ても、なぜだか抱きしめてほしいとは思えないのです。

お父さんと妹と暮らしながら、ヘイゼルは街に住むほかの子どもたちを、うらやましく思っていました。優しそうなお母さんに、手を引かれてゆく子どもたちのことを。

いつもいつも、その姿を目で追っていたのです。

(……おれは、母さんがいることが、うらやましかったんじゃない。父さんと子どもを捨てたりなんかしない、優しい母さんがいることがうらやましかったんだ。おれたちを捨てた母さんなんて……そんなの、いなくてもいい)

「あら。わたしのことは嫌い? あなたを捨てた、この姿が怖い? それとも、憎いかしら」

ヘイゼルの心を見透かしたように、母親がいいました。ぞくりとするような、氷のような微笑みでした。

「母親に捨てられて、怖かったでしょう。父親が病気になって、怖かったでしょう。食べるものがなくて、妹が苦しむのが怖かったでしょう。だからあなたは、ずっと我慢し続けた。自分が我慢すれば、みんなが助かると思った」

それはもう楽しそうな、高らかな笑い声が鐘のように響きました。

「でもね、あなたがどれだけがんばったところで、その現実を変えることなんてできないの。夢は夢。理想は理想のまま。胸に抱いた希望が、かなうことはない……」

ヘイゼルは必死に耳をふさぎますが、その声はますます、体中を貫くように響くのです。

「これからどうなるか、教えてあげましょうか? まず父親は、近いうちに病に負けて死ぬでしょうね。幼い妹も、飢えに耐えられずに死んでゆくの……。あなたは死んだ父親の墓を作り、死んだ妹の墓を作り、そして、最後にはひとりぼっちになるのよ。母親が、戻ってくることなんてない。あなたを愛してくれる人など、どこにもいなくなるのよ!」

「やめろ! やめてくれえ!」

ヘイゼルは泣きながら叫びました。体が裂けるような思いでした。

(いやだ、いやだ! やめてくれ! それ以上、いわないでくれ! 父さんと、カシュが死ぬことが。自分が、ひとりぼっちになることが。それがおれにとって、この世で一番恐ろしいことなんだ!)

「さあ、もっとおびえなさい! 恐れなさい! 恐怖にとらわれたその命こそが、わたしの大好物なのよ!」

母親――いいえ、その姿に化けた魔物が、牙をむきました。

「お兄ちゃん! お兄ちゃんってば!」

ヘイゼルの叫び声をきいたカシュが、力強く小屋の扉をたたきました。

扉には鍵がかかっているのか、びくともしません。

「お兄ちゃん! ここを開けて!」

「カシュ! そこを離れてちょうだい!」

マリアが小屋に向かって走りこみ、勢いよく扉に向けて槍を振りあげました。木でできた扉は、いとも簡単に壊れました。

「鍵がかかっている扉は、壊せばいいのよ! みんな、よくおぼえておくといいわ」

「……強行突破にもほどがあるな」

ヴィクトルが、すこしあきれたようにいいました。

「お兄ちゃん!」

転がるようにカシュが小屋の中に入ると、真っ青になって震えているヘイゼルを抱きしめました。

「お兄ちゃん! しっかりして!」

「カ、カシュ……」

青い顔のまま、ヘイゼルはつぶやきました。

「お、おまえも、父さんも、おれを置いていくのか? いやだ、死なないでくれ。おれを、ひとりにしないでくれよ……!」

カシュは、ヘイゼルを抱きしめる手に力をこめます。

「だいじょうぶだよ。わたしもお父さんも、お兄ちゃんと一緒にいるよ! 死んだりなんてしない。絶対、どこにも行かないよ」

カシュは優しいまなざしで、ヘイゼルを見つめました。

「お兄ちゃん、いつもわたしのために、我慢してくれてた。お兄ちゃんがいっぱいがんばっているところ、いつも隣で見てた。そんなお兄ちゃんを置いて、いなくなるわけないじゃない」

「カシュ……」

ぼんやりとしていたヘイゼルの顔に、すこしずつ赤みが差し始めました。

「我慢しなきゃいけないことがあるなら、わたしも一緒に我慢する。お菓子だって、一生食べられなくてもいい。お兄ちゃんのこと、守りたいの。守られているだけなのは、いやだよ」

カシュはヘイゼルの頬に、ちいさな手を添えました。

とても温かい手でした。

頭の中にかかっていた霧が、だんだんと晴れてゆく気がして――いつのまにかヘイゼルの目の前には、お菓子の家はなくなっていました。

ただ、古びた小屋があるだけでした。

「あ、あれ……? さっきまで、お菓子の家の中にいたのに。おいしそうなにおいまで、していたのに……」

「幻を見せられて、だまされていたのよ。この、おぞましいほどの殺気! あんた、魔物ね」

マリアが、ヘイゼルたちの母親をにらみつけました。本物の人間ではないと、マリアにはすぐにわかったのです。

「この、生意気ながきどもが! あとすこしで、恐怖にとらわれた子どもの命が食えるところだったのに、邪魔をしおって! わたしの好物を、よくも取りあげてくれたな!」

魔物は憎たらしげに、しゃがれた声でマリアたちにいいました。そのことばに、ヴィクトルは眉をひそめます。

「子どもの命だと? ……まさか、街の子どもたちが消えていたのは、盗賊ではなく、おまえの仕業か」

魔物は真っ赤な瞳を細めて、三日月のように口の端をあげました。

「そのとおり。子どもはみーんな、お菓子が大好き。わたしが作り出した、まやかしのあまいにおいにつられた子どもは、のこのことお菓子の家にやってくる。一歩でも中に入れば、あとはこのわたしが、その命を食らうだけ」

おまえのように、と魔物はヘイゼルを指差しました。

ヘイゼルを守るように、カシュが立ちはだかります。

「お母さんの姿で、お兄ちゃんを食べようとするなんて絶対に許さない! あんたなんか、怖くもなんともないんだから!」

カシュはべえっと、魔物に向けて舌を出しました。

「どこまでも、生意気な小娘よ! おまえから先に、食らってやるわ!」

魔物はそう叫ぶと、めきめきと背中に翼をはやしたのです。

♫ Ⅶ 恐怖に立ち向かうとき

「ふたりとも、こっちへきて!」

マリアはヘイゼルとカシュの手を取り、小屋の外へとぬけ出します。

小屋から飛び出した魔物は、姿を変え――巨大な獣の姿になりました。体は猫のようで、背中には悪魔のような翼があります。おまけに尻尾の先には、蛇の頭がありました。

「うへえ、なんだあれ。きもちわりい!」

その姿を見て、ヘイゼルが顔をしかめました。すっかり、顔には血の気が戻っていました。

しっかりと、カシュと手をつないでいました。

「あんなやつ、あたしがこてんぱんにしてやるわ! あなたたちは、隠れていて!」

マリアが、槍の先を魔物に向けました。

ヘイゼルがカシュの手を引いて、その場から走り出します。逃がすまいと、魔物がそれを追いかけます。

「待ちなさいよ!」

マリアが魔物めがけて槍を振るいますが、魔物はそれをひらりとかわしました。

そしてヘイゼルとカシュに向けて、魔物のかぎ爪が襲いかかります。

「あぶない!」

とっさにヴィクトルが剣をぬき、かぎ爪を受け止めふたりをかばいました。

その隙に、マリアが魔物の尻尾を斬り落とします。魔物が暴れ出し、その腹がむき出しになりました。

「ヴィクトル、今よ! 剣で魔物の体を斬って! こういう、大きいだけが取り柄の魔物は、きっとお腹が弱点だもの!」

「あ、ああ……」

ヴィクトルが魔物に向けて剣を構えます。しかしその手が震えていて、一向に魔物にとどめを刺さないのです。

「ど、どうしたの? はやく!」

「わ、わたしは……」

ヴィクトルの瞳が揺れました。

そうしているうちに、魔物は体勢を立て直してしまいました。

そして、ヴィクトルに襲いかかります。振りかざした前足を避けられず、ヴィクトルは倒れこみました。

「ヴィクトル! だいじょうぶ?」

マリアが駆け寄りました。額からたくさん血が流れています。

「すまない、とどめを刺せなくて……」

「大変だわ、血が出てる。ローナに治してもらわないと。ローナはどこに行ったの?」

いそいで辺りを見回しますが、ローナの姿はどこにもありません。それもそのはず、ローナは魔物が起こした風でどこかへ飛ばされてしまったのです。しかし不運なことに、それを見た人はだれもいませんでした。

「かすり傷だ。わたしのことはいいから、はやく子どもたちを助けねば」

「あなたは、ヘイゼルたちを守ってちょうだい。あんな魔物、あたしがこてんぱんにしてやるんだから!」

マリアは魔物をにらみつけました。さっき斬り落とした尻尾は、いつのまにか復活してしまっています。

(きっと、前に森で戦った魔物と同じね。心臓をねらわなければ、倒すことはできないんだわ)

魔物はしつこく、ヘイゼルとカシュを追っていました。ヘイゼルが必死にカシュの手を引いて、魔物から逃げ続けています。

「武器も持たない、ちいさな子をねらうなんて卑怯よ! あんたの相手は、あたしなんだからね!」

そう叫んで、マリアは魔物の足を槍で突き刺しました。魔物が、おぞましい悲鳴をあげます。

「ほら、こっちよ! 悔しかったら、あたしから倒してみなさい!」

怒った魔物が、マリアの方へと体を向けました。ヘイゼルたちから離れるように森の奥へと走りぬけると、魔物もそれを追いかけました。

そのあいだに、ヴィクトルがヘイゼルたちのもとへ駆け寄ります。

「ふたりとも、けがはないか?」

「う、うん! さっきは守ってくれてありがとう。それより、お兄さんのけがが……!」

「わたしのことはいい。それより、きみたちはどこか安全なところへ逃げなければ。このままここにいては、ほかの魔物にも襲われてしまうかもしれない」

外にいるのは危険だと、ヴィクトルは考えました。

「もう一度、この小屋の中に入ろう。外にいるよりは安全なはずだ」

三人は小屋の中に駆けこみます。扉はマリアが壊してしまったので、とりあえず扉だったものを、壁に立てかけてごまかしました。

「どうしよう。このままじゃ、あのお姉ちゃんが魔物に殺されちゃうよ!」

ヘイゼルがあせったように、ヴィクトルにいいました。

「なにか、この小屋の中に役立ちそうなものはないか……」

ヴィクトルは小屋の中を見回しました。旅人が休むために作られた小屋のようで、中には簡素なベッドや暖炉が備えつけられていました。

その中に混じって、子どもの服や、ぬいぐるみや、おもちゃがところどころに散らばっていました。

「……きっと、あの魔物にやられた子どもたちのものだ」

ヘイゼルが顔をふせました。カシュがそっと、ヘイゼルに寄り添います。

「みんな、あの魔物に宝物を取りあげられて、怖い思いをさせられたんだ。それで……」

そこまでいいかけて、ヘイゼルは口をつぐみました。体がすこし、震えています。

「お兄ちゃん、だいじょうぶ?」

カシュが心配そうに、ヘイゼルの顔をのぞきこみました。

「……きみも、怖い思いをしたんだな」

ヴィクトルの問いかけに、ヘイゼルはこくりとうなずきました。

「おれは、父さんとカシュを守りたいんだ。そのためには、怖いものなんてあっちゃいけないんだ。なのに、おれはあの魔物に負けて、幻を見せられて……」

ヴィクトルはしゃがんで、ヘイゼルの両肩に手をのせました。

「その気持ちは、とても立派だ。しかし、怖いものがあることを責める必要などないよ。大切なのは、それに打ち勝つ心をもつこと……。その心をもつことは、とても難しい。怖いものから目を逸らしたくなったり、逃げたくなったりするなんて、当然のことだから。わたしも、そうなんだ」

「お兄さんも……?」

ヘイゼルは顔をあげて、じっとヴィクトルを見つめました。

「その心をもてるようになるまで、もしかしたら長い時間がかかるかもしれない。けれどきみが強くなりたいと思い続ければ、きっといつか、恐怖をのりこえられる」

ヘイゼルの瞳に、光が差します。

「それでも、怖いときは……大好きな人たちのことを考えればいいと。その気持ちが、立ち向かう勇気に変わると、マリアがいっていた。きみには、お父上もカシュもいる。きみは、ひとりじゃないよ」

ヴィクトルは微笑むと、立ちあがりました。

「わたしは、マリアを助けに行く。きみたちは、ここに隠れていてくれ」

「……おれたちも手伝うよ!」

カシュの手を握って、ヘイゼルが力強くいいました。「わたしも」と、カシュもうなずきました。

「おれたち、武器もなにも持っていないけれど……おれたちも、あいつをやっつける方法、一緒に考えるよ!」

ヴィクトルは目を丸くしていましたが、やがてうなずきました。

「ありがとう。もうじゅうぶん、きみたちは強い心を持っているよ」

そういったヴィクトルの目に、ふと部屋の端に置かれているものが映りました。

「これは……」

暖炉に使う薪が、たくさん積まれています。その隣には、水が入ったガラス瓶や、油の入った壺が置かれています。酒瓶も置かれていました。ここで休んだ人たちが、宿代の代わりに置いてゆくのでした。

それを見て――ヴィクトルはふたりの方を振り向きます。

「カシュ。きみは、マッチを持っていたな」

「うん」

カシュはポケットから、大事そうにマッチ箱を取り出しました。

「それは、特別なマッチだ。きみの宝物だし、残り一本しかない……でも、その一本を、使わせてほしいんだ」

真剣な瞳でカシュを見つめると、カシュは迷うことなくうなずきました。

「うん、いいよ。魔物をやっつけられるなら、なんでもあげる」

そういうカシュの頭を、ヘイゼルがなでました。

「ありがとう。そのマッチで、魔物を倒そう」

マリアは、ひとり魔物と戦っていました。

魔物のかぎ爪を避けては、すばやく槍を振るいます。しかし何度斬りつけたって、魔物はたちどころに復活してしまうのです。

マリアは、荒くなった息を吐きました。

(だめよ、ここで倒れたら! ここで倒れたら、いったいだれがこの魔物を倒すというの!)

必死で力を振りしぼります。魔物は疲れた様子も見せず、前足でマリアをけり飛ばしました。

「きゃあ!」

地面をごろごろと転がって、そのまま槍を手放してしまいました。槍はくるくると宙を舞い、遠くに突き刺さりました。

「しまった!」

あわてて体を起こしますが、魔物に行く手を阻まれてしまいました。ようやくごちそうが食べられると、喜んでいるように見えました。

こんな状況でも、マリアは強気な瞳を魔物に向けました。

(こんな魔物にやられているようじゃ、旅に出た意味がないじゃないの! 立ちあがるのよ、マリア!)

しかし頭ではそう思っても、体が思うように動かないのです。

悔しくて、唇をかみしめました。

(父さまだったら、こんな魔物なんかに負けないのに! どうしてあたしは、父さまみたいに強くなれないの?)

そばに生えていた草の根を、ぎゅっとつかみました。

魔物がマリアを頭から飲みこもうと、大きく口を開けたとき。

「やい、魔物! おれたちはこっちだ!」

「そうよ! あんたが食べたいのは、わたしたちでしょ!」

遠くから、りんとした声が響きました。

ヘイゼルとカシュが、小屋の屋根の上でこちらに向かって叫んでいます。

「ちょっと、いったいなにを……!」

びっくりして、マリアは倒れたままふたりを見つめました。

魔物はマリアから目を逸らし、耳をつんざくような鳴き声をあげて、小屋の方へと一直線に飛んでゆきます。

「だ、だめ! 逃げて!」

マリアは真っ青になって叫びました。

魔物がふたりに飛びかかろうとした瞬間、ヴィクトルがふたりを抱えて、屋根から飛びおりました。

魔物はそのまま、小屋の壁を突き破りました。その勢いはすさまじく、次々に小屋が雪崩のように崩れてゆきます。

中にあった酒瓶や油の入った壺が割れて、魔物の体に降りかかりました。

「カシュ、今だ!」

ヴィクトルの合図で、カシュは最後のマッチを擦りました。

指の先で燃えさかる炎を、カシュがじっと見つめます。

「……さよなら。お母さん」

そして惜しみなく、マッチを小屋へと投げ入れました。ちいさな炎は油や酒を伝っていって、巨大な炎となりました。

魔物も、小屋も燃えあがりました。もはや為す術なく、魔物は黒い塵となったのです。

「……や、やっつけた!」

「やっつけた! 魔物を、やっつけたんだ!」

ヘイゼルとカシュは、手を取り合ってその場を跳ねました。

槍を手にしたマリアも、急いで駆けつけます。

「な、なにをやったの?」

「カシュの持っていたマッチで、魔物を小屋ごと燃やしたんだ。小屋の中には、燃料となるものがたくさんあったからね」

「ヴィクトルのお兄ちゃんが、考えついたんだよ!」

カシュがうれしそうに、手をたたきました。

「いいや、ふたりの勇気があったからこそできた作戦だよ。がんばったな、ふたりとも」

ヴィクトルがふたりの頭に優しく手をのせると、ふたりは照れたように、お互いを見つめて笑いました。

マリアも、ほっとひと息つきます。

「なにはともあれ、おかげで助かったわ。ところで……なんだか、燃えすぎていない?」

マリアのことばに、みんなは顔を見合わせました。

そうして、なんとなくヴィクトルに視線が集まります。

ヴィクトルが、頭を抱えました。

「……しまった。わたしとしたことが、火を消す方法を考えていなかった」

「ええっ」

みんなが驚きの声をあげました。

小屋は未だに燃え続けています。それどころか、ますます炎の勢いは増しています。

空は雲ひとつない星空。雨が降る様子もありません。

このままでは、森中が大火事になってしまいます!

「どうしよう!」

♫ Ⅷ 炎の中の記憶と、盗賊の少年

ローナはひとり、森の奥で寝転がっていました。風に飛ばされて、地面に落ちた衝撃でそのまま気を失ったのでした。

ローナは、夢を見ていました。

自分と同じ、青い髪の女の子が優しく微笑んでいます。姿は見えているのに、その顔はぼんやりとしてしまっています。

(だれ――?)

もっとその子のことを知りたいのに、顔が見えそうになるたびに、その子の周りが炎で包まれて、姿がかすんでしまうのです。

夢の中なのに、熱さを感じます。この熱さを、ローナは知っているような気がします――。

(お願い、消えないで。あとすこしで、あなたのことを思い出せそうなんだ……!)

たとえ夢の中であっても、だれかが燃えてしまうところは見たくありません。

必死で炎をかき分けて、ローナはその子の手を取ろうと、手を伸ばしました。

ハープの音がきこえてきたのは、そのときでした。

その瞬間、ハープの音に反応するように、女の子の顔がはっきりと見えたのです。

「――お姉ちゃん! ロレーヌお姉ちゃん!」

がばりと、ローナは体を起こしました。自分の叫んだ声で目を覚ましたようでした。

ハープの音は、まだ続いています。夢の中で流れていたものではなかったのです。

耳をすませて、音のする方を探します。空の方からきこえてきました。

ローナは、目を見開きました。木の上に座って、少年がハープを奏でています。

それは、あの琥珀色の瞳を持った、盗賊の少年でした。

(これは、妖精の楽器の音。あのハープは、ローナのお姉ちゃんの楽器……)

ロレーヌという名前も、少年から感じたなつかしいにおいも、だれのものなのか思い出しました。

ローナには、ロレーヌというお姉さんがいたのです。穏やかで、とても優しいお姉さんでした。

けれどそれ以上のことは、未だに思い出せませんでした。どうしてロレーヌとはぐれてしまったのか、ほかの妖精たちはどこにいるのか、そしてどうしてあの少年が、ロレーヌの楽器を持っているのか――それはわからないままでした。

「……もしかして、ローナが目を覚ますまで、そばにいてくれたの? ローナのこと、魔物から守ってくれていたの?」

ローナは、そっと少年に声をかけました。少年はこたえぬまま、木の上からローナを見つめ返しました。目が合います。

その瞳が、とてつもない悲しみに染まっていたのです。どんな人も寄せつけないぐらい、悲しみであふれていたのです。

(どうして、そんなに悲しそうなの? どうして、妖精の楽器を持っているの? あなたはいったい、なにを知っているの――?)

ききたいことは星の数ほどあるのに、その瞳を見た途端、ローナはなにもきけなくなってしまったのでした。なにもきいてはいけないような気がしていました。

ふと、生暖かい風がローナの頬をなでました。

風の吹く方へと振り返ると、なんと森の中で炎があがっています。

「うわあ! たいへんだ!」

燃えていたのは、ローナの夢の中だけではなかったのです。きっと森が燃えているから、あんな夢を見たのだろうとローナは思いました。

とにかく火を消さなくちゃと、駆け出そうとするローナの手を、少年がつかみました。いつのまにか、音もなく木の上からおりていたのです。

「ど、どうしたの? はやく火を消さないと、森中が燃えちゃうよ!」

「……魔法を使って、火を消すつもりなんだろ。そんなことをしたら、きみが死ぬかもしれない」

ローナはびっくりして、少年を見つめました。妖精の楽器を持っているだけでなく、妖精の魔法のことまで知っているのです。魔法がうまくいかないと、魔法を唱えた妖精自身が傷つくことを知っているのです。

しかしこのまま放っておいたら、やがて炎は王国の方まで広がるのです。その炎で、だれかが死んでしまうかもしれません。

そうなるぐらいなら、魔法を使おうとローナは思いました。たとえ、自分の命が削られようとも。

「ローナのこと、心配してくれているの? ありがとう……でも、だいじょうぶだよ。きっと、うまくいくと思う。それよりも炎が広がって、みんなが死んじゃう方がいやなんだ」

「……火をつけたのは、きみじゃない。人間がやったことだ。妖精のきみが、自分の命を犠牲にする必要なんてない」

そういった少年の目が、ますます悲しみに染まってゆきました。光はなく、闇だけが映っています。

少年の手の上に、ローナは自分の手をのせました。

「だれかを助けるのに、人間も妖精も関係ないよ。ローナはただ、自分ができることをしたいんだ。あなたもそう思っているから、ヘイゼルたちのような貧しいひとたちを助けていたんでしょう?」

ローナのことばに、少年は顔を逸らしました。ひどくおびえた表情をしていました。

「あなたは盗賊だけど、だれかを殺したりするようなひとじゃない。それがわかっただけで、とてもうれしいんだ」

「やめろ。きみは、なにもわかってない。おれは、おれは……」

そのとき、炎の方からマリアの声がきこえました。

「ローナ! いたら返事をして!」

行方のわからなくなったローナを心配して、マリアが探しにきたのです。

マリアの声に少年ははっと顔をあげると、ローナの手を振り払い、ひとり森の奥へと走り去ってしまいました。

「ああ、まって! 魔物もいるし、ひとりになったらあぶないよ!」

ローナがそういい終わるころには、その姿はあっというまに見えなくなっていました。

炎はますます広がっています。あとを追いかけたい気持ちを押しこめて、ローナは炎の方へと駆け出しました。

「ハーディ・ガーディ・カンタービレ! 雨雲よ、集まって! 優しい雨を降らせて、森の火を消して!」

呪文を唱えながら、ローナはハーディ・ガーディをかき鳴らしました。

すると、満天の星空に一気に雲が集まり、しとしとと雨が降りはじめたのです。

雨は森中に降りそそぎ、森の炎を消してくれました。

「よ、よかった……」

ローナは、その場に座りこみました。すこし力はぬけましたが、以前のように気を失うことはありませんでした。

「ローナ! よかった……心配したのよ」

ローナを見つけたマリアが、ローナを抱きしめました。

「マリア。ごめんね、心配かけて。勝手にマリアのそばから離れて、ごめんね」

「あなたが無事なら、それでいいの。魔法で、雨を降らせてくれたの?」

ローナはうなずきました。

マリアはますます心配そうにローナを見つめました。

「あなたのおかげで、助かったわ。でも……むりをしてはだめよ」

「ローナは、平気だよ。それよりヘイゼルが危ないんだ! 魔物にだまされて、小屋の中に連れていかれちゃったんだよ! あ、ええと、ヘイゼルっていうのは……」

「だいじょうぶ。魔物は倒したし、ヘイゼルも無事だわ」

マリアのことばに、ローナはほっと息を吐きました。

「あれ? どうしてマリアが、ヘイゼルのことを知ってるの?」

「ふふ。わけを話すから、とにかく戻りましょう」

マリアが、ローナの手を引きました。ローナは、森の奥の方へと振り返ります。少年の姿は、どこにもありませんでした。

(……また、会えるよね)

あの子が無事であることを、ローナはひとり祈るのでした。

♫ Ⅸ 本当に大切なもの

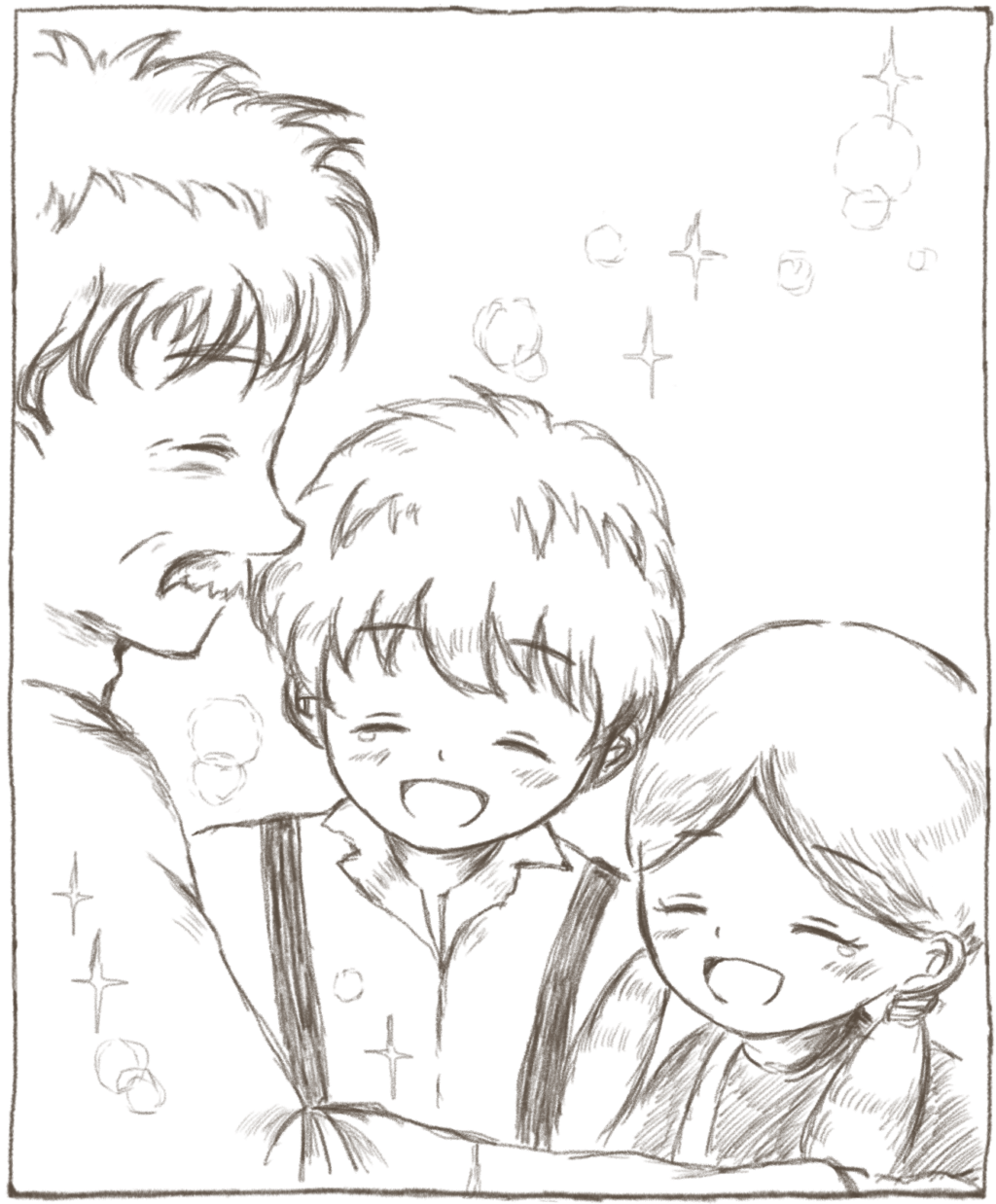

ローナがみんなのところへと戻ると、ヘイゼルとカシュが笑顔で駆け寄ってきました。

「ヘイゼル! それにカシュも!」

ローナが勢いよくふたりを抱きしめると、ヘイゼルの顔が真っ赤に染まりました。

「その……ごめんよ。おれが魔物に惑わされたから、ローナまで危険な目にあっちまって」

真っ赤になりながらも、顔をふせて謝るヘイゼルの手を、ローナは優しく握りました。

「ううん、みんなが無事ならそれでいいんだ。薬草も見つかったし、これでお父さんも助かるよ」

三人は手を取り合い、あらためてお互いの無事を喜びました

マリアは、ヴィクトルの前に座ると顔をのぞきこみました。ヴィクトルの額には、魔物にやられた傷がくっきりと残ってしまっています。

「深い傷みたいだわ。早く手当をしないと」

「だいじょうぶだ、これぐらい」

「だめよ。放っておいたら、死んじゃうわ」

マリアはヴィクトルの額に、布をきつく結んであげました。

「ただの応急処置だから、街に戻ったらちゃんと治療をしましょう」

「すまない……きみたちを助けようといっておきながら、かえって足を引っ張ってしまった」

マリアは、首を横に振りました。

「そんなことないわ。あなたがあの兄妹をかばってくれなかったら、ふたりとも死んでしまっていたかもしれないもの。それに……あなたがいてくれて、あたしもとても心強かったわ」

マリアは、ヴィクトルの横に座りました。

「ヴィクトル。あなたは、魔物が怖いの?」

「……昔、魔物に襲われたことがあるんだ。とても恐ろしい姿をしていた。それ以来、魔物を目の前にすると体が動かなくなってしまう」

「……そうだったの」

ヴィクトルもまた、魔物に襲われたひとりだったのです。マリアは、自分が幼いころに魔物に襲われたことを思い出しました。怖くて怖くて、ひとり森の中を必死に逃げ続けたときのことを。

あのとき感じた恐怖は、きっと忘れることはできないのです。だから、ヴィクトルが魔物を恐れる気持ちが、マリアにはよくわかるのでした。

「わたしの家系は、代々城に仕える騎士なんだ。だからわたしも将来、立派な騎士になることが目標だった。けれどいつまでも魔物を恐れているわたしを、騎士団長である父上は見放して――わたしは国を追い出されたんだ」

二度とこの国に帰ってくるなと――そういった父は目も合わせてくれなかったと、ヴィクトルはいいました。

「父のいうとおり、わたしは勇気のない人間だ。王立騎士団の一員でありながら、魔物一匹、倒すことができないなんて」

「けれど、ヘイゼルとカシュを守るために剣をぬけたじゃない。魔物がいるってわかっていながら、あたしたちと一緒にここまできてくれたじゃない。魔物を倒せなくても、人を守れたじゃないの」

マリアは力強い声で、ヴィクトルにいいました。

人を守るというのは、決して簡単なことではないのです。マリアはいつも、自分がいた城に仕える騎士たちを見ていたから、それをわかっていました。

そんな騎士団の一員である、ヴィクトルのことをとても立派だとマリアは思いました。

「あのときは……とにかく必死で、思わず体が動いたんだ。しかし結局、そのあとは恐怖が勝ってしまった。それではだめなんだ。魔物に打ち勝って、父上に認められなくては――だからわたしは、強くなるために旅に出ることにしたんだ。いつか胸を張って故国に帰れるように」

その旅の途中で、マリアたちと出会ったのでした。

ヴィクトルは立ちあがりました。

「さあ、早いところ家へと戻ろう。ヘイゼルたちのお父上のこともあるし、また新たな魔物が出てきてしまっては、たまったものではないからな」

いつのまにか雨はあがって、再び月が顔を見せていました。

こうしてマリアたちは、無事に森から家に帰ってくることができました。白い石のおかげで、帰り道に迷うこともありませんでした。

「ヴィクトル、助けてくれてありがとう。あなたのけがも、ローナがすぐに治すから。傷口まできれいになるから、安心してね」

ローナがヴィクトルに話しかけると、ヴィクトルは優しく微笑みました。

「こちらこそ、妖精にけがを治してもらえるなんて光栄だな」

「やだなあ、そんなことをいわれたら照れちゃうよ! それよりもマリアが、ちゃんとあなたと仲直りできて本当によかった」

「仲直り? なんのことだ?」

ヴィクトルが首を傾げました。

「街の看板のところで、マリアったらヴィクトルに怒ったじゃない? せっかく、道を教えてくれたのに。だから次にあなたに会ったら、ちゃんと仲直りしようねってマリアにいったの」

マリアは気まずそうに、そっぽを向いています。

「だって……だって、悔しかったんだもの」

そっぽを向いたまま、マリアがちいさくつぶやきました。

「なるほど、そのことか。いいや、わたしの方こそすまなかった。たしかに人に笑われたら、いい気はしないな。ただ、ばかにしているつもりは全然なかったんだ。あまりにも真剣に地図を見ているのが、なんだかかわいらしくて」

ヴィクトルのことばに、マリアは顔を真っ赤にして頬を膨らませました。

「か、かわいらしいですって! あたしはそんな、ちいさな子どもじゃないのに! やっぱりあなた、あたしのことをばかにしているんだわ!」

結局マリアは、また怒ってひとりさっさと歩いて行ってしまいました。その迫力に、ヘイゼルとカシュもぽかんと口を開けています。

ローナとヴィクトルは、やれやれと顔を見合わせました。

薬を作るのを、マリアとヴィクトルも手伝うことにしました。薬草を煮た鍋を、交代しながらかき混ぜました。

お父さんが治りますようにと、願いをこめて。

そして夜が明け――ようやく薬が完成しました。夜通し鍋をかき混ぜていたので、みんなくたくたになっていました。ヘイゼルは額の汗をふいて、お父さんの寝室へと向かいます。

「父さん、薬だよ。これでもうだいじょうぶだよ」

ヘイゼルがお父さんの体を抱き起こし、カシュがすこしずつ、お父さんの口へ薬を運んであげました。

うっすらと目を開けたお父さんが、ふたりの頭を優しくなでました。

「お兄ちゃん」

ベッドのそばで、カシュがそっとヘイゼルに声をかけました。

「お兄ちゃん……わたし、お母さんがいなくなってから、ずっと寂しかった。マッチの火で、いつもお母さんの姿を見てた。いつかわたしたちのところに帰ってきてくれるかなって、ずっと待っていたの」

「……そうだな。おまえが寂しい思いをしているの、おれはずっと知っていたんだ。でも、なんにも力になってやれなかった。ごめんな」

ヘイゼルはすまなそうに、カシュの頭をなでました。カシュは首を横に振ります。

「お兄ちゃん、あのね。さっき、最後のマッチを擦ったでしょう。あの火にはね、なにも映らなかったのよ。それで気づいたの。わたし、もういないお母さんのことばかり追いかけてた。わたしのそばには、とっても大切な人たちがいるのに」

カシュはヘイゼルをとお父さんを交互に見つめました。

「わたしね、お父さんとお兄ちゃんがそばにいてくれたら、あとはなにもいらない。お金がなくても。お菓子が食べられなくても。お洋服がぼろぼろでも。お母さんが、いなくても……。ふたりがそばにいてくれたら、わたしは、それだけでいい」

そういって、ぱっと笑顔を浮かべました。

それは今まで見た中で、一番幸せそうな妹の笑顔でした。お菓子を食べていたときよりも、マッチの炎を眺めていたときよりも、ずっとずっと幸せに満ちた笑顔でした。

ヘイゼルは鼻の奥が、つんとしみるような感じがしました。

カシュの背中に、そっと手を回しました。反対の手で、お父さんの手を握ります。

寄り添い合った家族を、窓から差しこんだ朝日が、いつまでも照らしていました。

それから数日間、みんなでお父さんの看病をしました。ローナの作った薬の効果はてきめんで、ヘイゼルたちのお父さんの具合は目に見えるようによくなってゆきました。今では声も出せるし、自力で歩くこともできます。

「本当にありがとうございました。感謝してもしきれないぐらいです」

お父さんは、マリアたちに深々と頭をさげました。そんなお父さんに、ヘイゼルとカシュはべったりとくっついています。

「元気になって本当によかった! これでもう、だいじょうぶだね」

ローナも、うれしそうにこたえました。

「それに、お金までいただいてしまって……本来なら、わたしたちが薬代を支払わなければならないというのに」

マリアたちは、森の魔物のことを国王に伝えました。街の子どもをさらっていたのは盗賊ではなく、魔物の仕業であったと。そしてその盗賊は、本当は貧しい人たちを助けていただけであったと。

それをきいた国王は、魔物を倒したマリアたちに深く感謝して、お礼に報奨金をくれたのでした。そして、貧しい暮らしをしている人たちに手を差し伸べてゆくことを約束してくれたのです。

マリアたちはもらったそのお金を、みんなヘイゼルたちに渡したのでした。

「あら、だって魔物を倒したのはヘイゼルとカシュだもの。ふたりがいなかったら、あいつに勝てたかわからないわ。だからこれは、あなたたちが受け取るものなの」

マリアはにっこり笑いました。

これでこの家族は、貧困に苦しむことなく生きてゆけます。決して贅沢な暮らしができるわけではありませんが、三人の笑顔を見ているだけで、マリアの顔も自然とほころぶのでした。

(いいなあ、家族って)

ヘイゼルたちが自分の家族と重なって、ほんのすこしだけマリアの視界が揺らぎました。

「あ、あの……。マリア姉ちゃん。ローナを連れ去ったりしてごめんなさい。心配させてしまって、本当にごめんなさい。おれ、げんこつでも尻たたきでも、なんでも我慢しますから」

ヘイゼルが素直にマリアに頭をさげたので、マリアは目を丸くしました。もちろんマリアには、ヘイゼルをしかる気などまったくありませんでした。

けれど、ちょっと怒ったような顔をすると、その手を振りあげ――ヘイゼルの頭をぐりぐりとなでました。

「もう、いいわよ。今度からは人にお願いするときは、ちゃんとことばで伝えるのよ。ローナのように、お金がなくたって力になってくれる人は、いっぱいいるんだからね」

魔物と戦ったあの日から、あの盗賊の少年が街にやってくることはありませんでした。盗みに入られたという話も、きかなくなりました。もう、この国からは姿を消してしまったのです。

ローナはがっかりしました。もしかしたら、またここで会えるかもしれないと思っていたのです。

結局、思い出せたのはロレーヌという自分のお姉さんのことだけ。あの少年がどうして、ロレーヌのハープを持っていたのか。自分のお姉さんとどう関係があるのか。どうして森の中で、ローナのそばにいてくれたのか――すべてはあの少年を探し出さなければ、なにもかも謎のままなのです。

ローナはマリアとヴィクトルに、自分にお姉さんがいたことを話しました。それに盗賊の少年が関わっていることも。

「まさか最初にこの街でぶつかった子が、うわさの盗賊だったなんてね。まあ、いいわ。とにかく、その子を見つけ出せば、ローナのことがなにかわかるかもしれないのね」

「琥珀色の瞳だけでは、探すのはとても難しいぞ。ほかになにか、特徴はないのか?」

ヴィクトルの問いかけに、ローナは頭を悩ませました。なにぶん夜の森の中だったので、姿がはっきりと見えたわけではないのです。

「……そういえば、着ていた服に大きな模様があったよ。太陽みたいな模様だった。首には布を巻いていて、ほとんど顔がかくれていたよ」

それをきいて、ヴィクトルはなにかを思いついたように顔をあげました。

「それは……砂漠に住む人たちの服だ。前に、本で読んだことがある」

ヴィクトルの話だと、砂漠はここからずっと南に行ったところに広がっているのだそうです。途中で山を越えなければなりませんが、大陸はつながっているので歩いてでも行くことはできる、とのことでした。

「砂漠に行けば、その子のことがなにかわかるのかしら」

「少年の行方がわからない以上、その特徴を手がかりにするしかないな。しかし……盗賊が妖精の楽器を持っているなんて。わたしにはどうしても、その少年がローナのお姉さんから盗んで手に入れたと思えてしまうんだ。実際、この国では何度も盗みを働いていたんだろう……」

ヴィクトルは苦い顔をしています。けれどローナは、首を横に振りました。

「あの男の子は、そんなことしないよ。だって悪い盗賊だったら、ローナの楽器もとられていたはずだもの。森で倒れていたときにね。でも、あの子はそんなことしなかったし、ずっとローナのそばにいてくれたよ。だから、信じたいんだ」

ローナの隣で、マリアがうなずきました。

「たしかに、その子のことをなにも知らないのに、疑うのはよくないわよね。わかったわ、砂漠を目指しましょう。もしかしたらその途中で、その子に会えるかもしれないしね」

そしてマリアは、ヴィクトルを見あげました。

「ねえ、ヴィクトル。強くなるために旅をするなら、あたしたちと一緒に行くのはどうかしら」

ヴィクトルは驚いたように、目を見開きました。

「それ、いいね! 旅は仲間が多い方が、きっと楽しいはずだもの!」

ローナも賛成、というように手をあげました。

「しかし……わたしは、魔物に剣を振れない、未熟者だぞ。きみたちの足を引っ張るかもしれない」

「ローナなんて、記憶もないし魔法もへたくそなんだよ!」

「ローナったら、それは自慢げにいうことではないわよ。その……あたしも悔しいけれど、地図がちゃんと読めないことを認めるわ。あなたがいなかったら、ローナを見つけることもできなかったもの。あたしだって、未熟者だわ」

顔を逸らしながらいったマリアを、ヴィクトルは瞬きしながら見つめていましたが、やがてしっかりとうなずきました。

「ありがとう。ぜひ、一緒に旅をさせてくれ」

♫ Ⅹ 新たな目的地へ

レープクーヘン王国を、旅立つ日がやってきました。

マリアたちは、森の入り口に建てられたお墓の前にいました。王国の図らいで、魔物に殺されてしまった子どもたちのお墓が建てられたのです。

魔物がいなくなったことに喜ぶ一方で、子どもたちの命が消えていってしまったことを、国中の人たちが深く悲しみました。

マリアたちは、お墓の前で祈りをささげました。子どもたちの魂が、無事に天へと昇ってゆけるように。

「おおい!」

街の方から、ヘイゼルとカシュが駆けてきます。肩で息をしながら、ふたりは顔をあげました。

「いよいよ、行っちゃうんだな」

ふたりは寂しそうに、マリアたちを見つめました。その顔を見ただけで、みんなの目から涙が出そうになります。お別れというものは、いつだって悲しいものなのです。

「おれたちを助けてくれて、本当にありがとう。もっと、この街にいてほしかったけれど……ローナも早く、記憶を取り戻したいもんな。ほかの妖精たちも見つかったら、みんなを連れてこの街に遊びに来てくれよ!」

「もちろん! ここはとてもすてきなところだし、ヘイゼルとカシュのことも大好きだよ。だから絶対、また来るよ!」

大好き、と花が咲いたような笑顔でローナにいわれて、ヘイゼルはどぎまぎしました。

しかし急にまじめな顔つきになって、ローナを見つめました。

「うわさの盗賊を、探しに行くんだろ? 結局、おれは一度も会えなかったから……もし会ったら、ありがとうって伝えてくれないかな。あと、めちゃくちゃあこがれてるってこともさ」

「あこがれ?」

「おれたちのような、弱い人たちを助けてくれたことにさ。それがたとえ、盗みっていう悪いことであっても。あの盗賊や、薬を作ってくれたローナを見て……おれも、だれかのことを助けられたらいいな、って思ったから」

そういったあと、あわてて付け足しました。

「かんちがいしないでくれよ! 盗賊になろうとしているわけじゃないんだ。おれは、おれができることでだれかを助けたいって思ってる。まずは、父さんとカシュのことを守れるようにならないとな」

そういったヘイゼルの瞳には、とてもまぶしい光が宿っていたのでした。

「もう! お兄ちゃんったら、またひとりでがんばろうとして! 無茶しちゃだめでしょう!」

カシュがすこし怒ったように、両手を腰にあてました。

その姿に、マリアとヴィクトルも微笑みます。

「すこしのあいだに、見ちがえるほどにかっこよくなったな。わたしも、見習わなければ」

「カシュ。お兄さんのことをしっかり見ていてあげてね。きっとまた、ひとりで突っ走ってしまいそうだから」

みんなの笑い声が、青い空の彼方まで広がってゆきました。

「それじゃあ……またね」

ローナはそっとヘイゼルの手を離し――その手を振って、ふたりに別れを告げました。

「さあ、目指すは南よ! 行きましょう、まだ知らぬ新しい大地へ!」

「おー!」

元気よく歩き出したマリアとローナを、あわててヴィクトルが引き止めました。

「ああ、南はそっちじゃない!」

――こうして、妖精を探す旅は、新たな仲間とともに続くのでした。