三楽章

恋に落ちた白鳥

♫ Ⅰ 新たな旅の仲間は

新緑の季節が過ぎ去り、クーヘン地方の森はますます暖かくなりました。

そんな森の中で、金属を打ちつけたような、するどい音が響き渡っています。

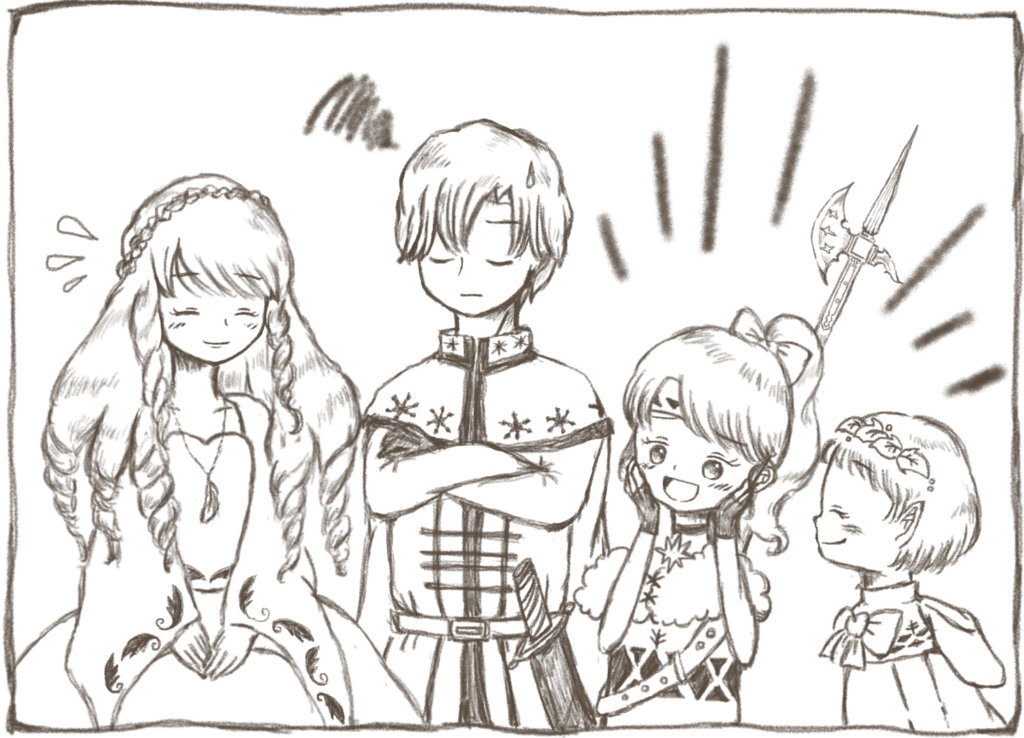

「ヴィクトルってば、とっても強すぎるわ!」

「マリアこそ、わたしの国の騎士団に、ぜひ入団してほしいぐらいだ!」

マリアとヴィクトルが、お互いの剣と槍を交えていました。武器を打ち合うふたりの表情は、生き生きとしています。

そんなふたりの横では、ローナが愛用の楽器であるハーディ・ガーディを奏でていました。

妖精のローナは、楽器を奏でて呪文を唱えることで、魔法を使うことができます。ローナは記憶をなくしてはいましたが、魔法の使い方はしっかりとおぼえていました。

しかし魔法がうまくいかないと、自分自身を傷つけてしまうのです。ときには、自分の命を落としてしまうほどに。

だれかを助けたいという気持ちが強ければ強いほど、魔法は強力になります。その代償として、本人は深く傷ついてしまうのでした。

そうならないように、妖精は魔法を使うときには心を落ちつかせなければならないのですが――ローナは、それがまだまだ苦手でした。

自分が傷つかないように、立派に魔法を使いこなせるように。ローナはすこしずつ、魔法の練習をすることにしていました。なにごとも練習すれば、きっとうまくなるだろうとマリアが提案したのです。

そういうわけで、ふたりが剣や槍の稽古をしているあいだは、ローナは魔法の練習の時間、ということになったのでした。

「ハーディ・ガーディ・カンタービレ! そよ風たちよ、木々をゆらして、すずしい木陰を作って!」

ローナは呪文を唱えました。本当は巨大な蔓を地面から生やしたり、雨を降らせたりすることだってできます。

けれど、今は練習。こうして、ささやかな魔法を使うことにしました。

ローナの横では、ふたりの武器がさらに火花を散らせていました。

「きゃ!」

一瞬の隙を逃さずに、ヴィクトルがマリアに剣を打ちこみました。あわてて受け止めますが、遅れたせいで体がよろけてしまいました。

そのまま、勝負はヴィクトルの勝ちかと思いきや。

突然、ごおごおとすさまじい音が響き渡りました。

「なんだ、この音は」

ヴィクトルがそうつぶやいた瞬間――嵐のような風が、ふたりを空高く舞いあげました。

「きゃああ!」

「うわ! な、なんだこれは!」

ふたりは鳥のように、宙を漂いながら叫びました。

しかし、それも束の間のこと。風はぴたりとやんで、ふたりは勢いよく、地面めがけて落ちてゆきました。

「た、たいへんだ! もう、そよ風っていったのに! ええと、ええと、風たちよ、ふたりをゆっくりおろして!」

それを見たローナが、楽器のハンドルをものすごい速さで回すと。風が再び巻き起こり、マリアとヴィクトルの体を包みこみました。

風のおかげでどうにかこうにか、ふたりは地面にたたきつけられずにすみましたが――ふたりはしばらく、目を瞬かせていました。

「……今のは、いったい」

「ローナの魔法だわ」

ふたりは、ローナの方へと顔を向けました。ローナは、いたずらが見つかった子どものように、なんとも気まずそうに笑いました。

「ごめん。やりすぎちゃった」

マリアはすこし眉を寄せながら、ローナの手を取りました。

「だいじょうぶ? 気分は、悪くないかしら?」

ローナがうなずいたので、マリアはほっと胸をなでおろします。前に一度、マリアはローナが魔法を使って気を失ったところを見たことがあるのです。

「そよ風からは、ほど遠いものだったな」

ヴィクトルは苦笑いを浮かべました。

「あとすこしで、ふたりにけがをさせちゃうところだったよ……」

ローナは、しょんぼりと肩を落としました。その肩に、マリアが優しく手をのせました。

「そんなに落ちこまないで。無事だったんだから、いいじゃない。それに、あんなにも強い風を起こせるなんて、すごいわよ。きっとどこかで、役に立つわ」

「マリアのいうとおりだ。さあ、ふたりともがんばったから疲れただろう。今日はもう休もう」

ヴィクトルもそういいながら、剣を収めます。ありがとう、とローナもうれしそうに笑いました。

三人は、たき火の前に腰をおろしました。今日はこのまま、ここで野宿をするのです。

「それにしても、ヴィクトルはとっても強いのね。さすが、お城の騎士団にいただけあるわ」

額の汗をぬぐいながら、マリアはさわやかに笑いました。ローナの魔法がなければ、きっと今ごろ自分は負けていたはずです。それでも、ヴィクトルとの手合わせはマリアにとって、たいへん楽しいものでした。

「……騎士団長は、それは厳しい方で。一日でも剣の稽古を怠ると、城中の掃除をひとりでさせられるんだ。それがいやで、みんな必死に稽古をしていたよ。わたしも、そのひとりさ」

「騎士団長って、あなたのお父さまでしょう? お父さまも、さぞお強いのでしょうね」

マリアのお父さんは、槍使いの旅人でした。マリアのお母さんと出会う前は、魔物を倒して人々を助けていたのです。

そんな強いお父さんが、マリアにとっては誇りでした。だから、ヴィクトルのお父さんが城の騎士団長であるときいたときは、そんなお父さまもかっこよくてすてきだわ、と思ったのです。

「そうだな。父上は、とても強いお方だ。それこそ、わたしとは大ちがいで――魔物にだって、果敢に立ち向かう。わたしはいつも、そんな父上の背中を見ているばかりだったから」

ヴィクトルの目は寂しそうに、炎を見つめていました。

マリアが、なにもいえずにいると。

「すまない、気をつかわせてしまったな。なに、いつかきっと魔物に打ち勝ってみせる。わたしはそのために、旅を始めたのだし」

ヴィクトルが明るくいったので、マリアとローナもそれにつられて笑みを浮かべました。

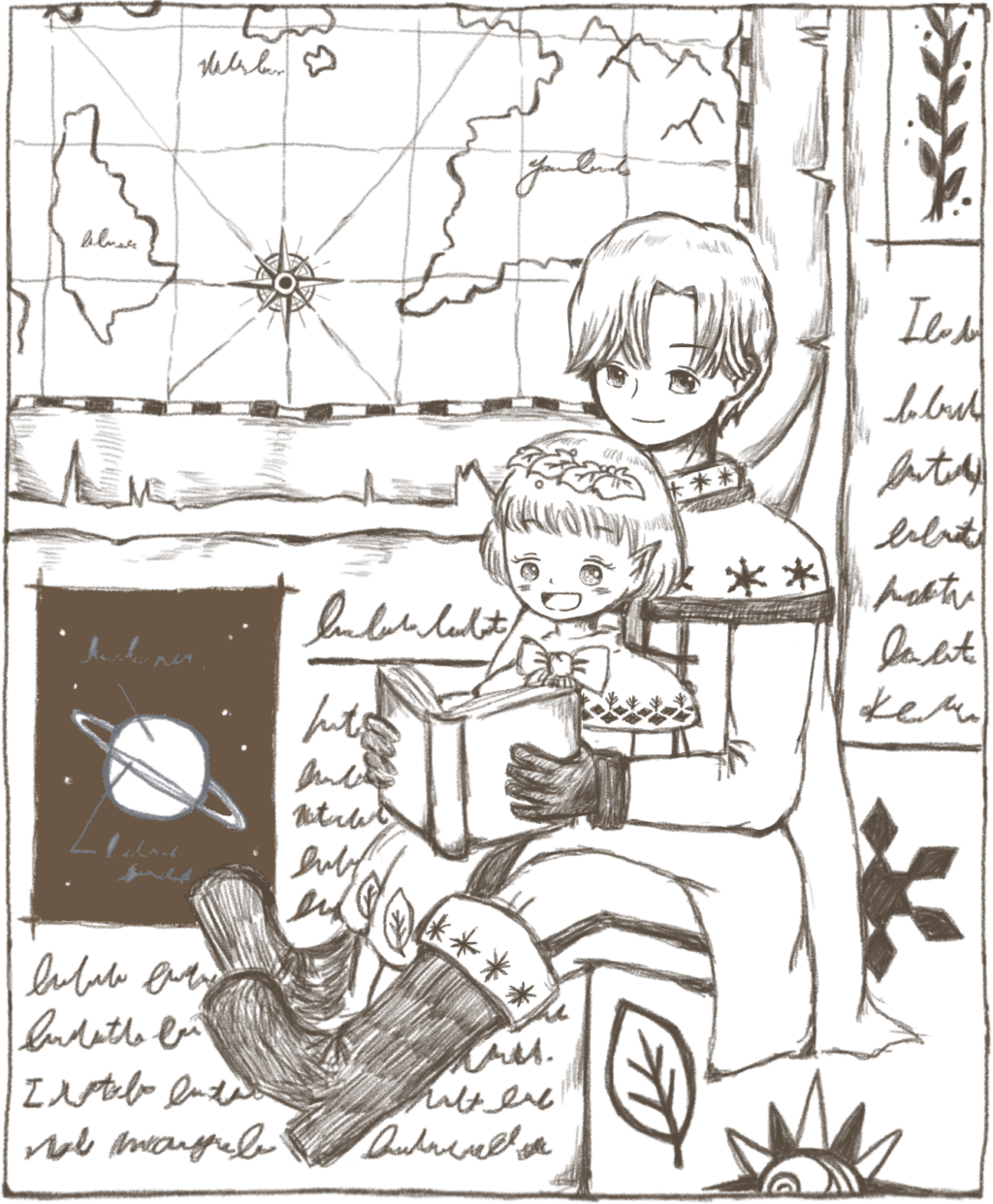

「ねえ、ヴィクトル。今日も本も読んでほしいなあ。まだ、ひとりじゃ読めないから……」

ローナは、文字を知らなかったのです。だから近ごろはこうして、ヴィクトルに本を読んでもらったり、文字を教わることにしていました。

「もちろんだとも。今日は、どの本にしようか。旅の途中だから、あまり多くは持ってはいないけれど」

ヴィクトルは、本を読むことが好きでした。野宿の日の夜は、ヴィクトルはひとり、遅くまで起きています。そのとき、本を読んでいる姿をマリアは見たことがありました。

町にいるときは、ヴィクトルは本の山に囲まれていました。星の本や、歴史の本や、地理の本など、知識に関する本を好んで読んでいるようでした。

今、ローナと読んでいる本もそういった類のもの。ローナはヴィクトルの足のあいだにすっぽり収まって、熱心に本を見つめています。

「マリアも、こっちにきて一緒に読もうよ」

ローナにそういわれて、マリアはあいまいに微笑みました。どうも、本は苦手なのです。ただ文字を読むのと、文章を読むのとではわけがちがいます。悲しいかな、すんなりと内容が頭に入ってきてくれたことはほとんどありません。

それよりも、体を動かすことのほうがずっと好きでした。

(お勉強の時間は、いつもぬけ出していたあたしのことだもの。挿絵のない、文字ばっかりの本なんてまっぴら!)

たき火の向こう側で、ヴィクトルがローナに本の内容を教えています。

そんなふたりを、マリアはじっと見つめていました。

旅の仲間にヴィクトルが加わってから、かれこれ半月が経ちました。

ヴィクトルはマリアたちよりもすこし歳上の、十七歳。背が高くて、顔立ちも整っているので、すれちがった女の人は、みんな思わず振り返ります。

おまけに、困っている人には必ず手を差し伸べるような、お人好しでもありました。

マリアがローナとはぐれたときも、親身になって助けてくれました。それからいろいろと大変なことに巻きこまれていって――そのまま、一緒に旅をすることになったのです。

そんな、優しくて笑顔がすてきなヴィクトルにも、悩みがありました。

それは、魔物を恐れているということでした。昔、魔物の恐ろしい姿を見てしまってから、剣を向けることができないのです。

城の騎士団員だったヴィクトルにとって、それは深刻な問題でした。それが原因で、国を追い出されてしまったのですから。

ヴィクトルはそんな自分を、弱い人間だといっていましたが――マリアはそうは思ってはいませんでした。

(弱くなんてないわ。だってあたし、ヴィクトルといるととっても安心するもの)

ひとり旅は、それはそれでよいものでした。ローナとのふたり旅も、もちろん楽しい思い出です。それでも、だれにも頼らずにずっと気を引きしめていなければいけないというのは、ときどきつらく感じられるのでした。

そんなマリアにとって、ヴィクトルは頼りになる兄のような存在でした。一緒にローナを守ってくれる人がいるというのは、とても心強いことです。それに、ときには自分のことだって守ってくれます。

(ヴィクトルは、自分に自信がないだけなんだわ。自信を持つことができれば、きっとどんなものにだって立ち向かえる)

マリアは、そう信じていました。

いつのまにか、ローナはヴィクトルの足のあいだで、うつらうつらと舟をこいでいます。

ヴィクトルはそっと、ローナを横に寝かせてあげました。

「あたし、ローナの寝顔を見るのが好きなの。かわいいでしょう? 初めて会ったときも、すやすや気持ちよさそうに眠っていてね。まるで、眠り姫みたいだなって思ったの」

「眠り姫? はじめてきく名前だな。それはいったい、どこの国の姫君なんだ?」

マリアは目をぱちくりとさせると、大笑いしました。

「いやだ、ヴィクトルったら! 眠り姫はおとぎ話に出てくる、お姫さまのことよ。悪い魔女の呪いによって、お姫さまはお城で百年の眠りについてしまうの。でも、最後は王子さまのキスで呪いが解けて、眠り姫は目覚めるのだわ」

ヴィクトルは相づちを打ちながら、マリアの話をまじめな顔つきできいていました。

「マリアは、おもしろい話を知っているのだな。ふむ……するとひょっとしたら、ローナもその眠り姫と同じように、呪いや魔法にかけられ、長い眠りについていたのかもしれない」

「どうして、そう思うの?」

「ローナは人間と一緒に暮らしていたというのに、わたしたち人間は、妖精の姿すら見たことがないだろう。それは、生きる時代のずれが原因ではないかと思ったんだ」

つまり、ローナが話す〝人間と暮らしていたころ〟とは、はるか昔のできごとではないかというのが、ヴィクトルの考えでした。

「じゃあ……ローナは今よりもずっと、昔の時代を生きていたかもしれないの? ほかの妖精たちは、もうこの時代にはいないかもしれないの?」

それをローナが知ったら、ひどく悲しむにちがいありません。

ヴィクトルは首を横に振りました。

「まだ、わからないな。だれも知らないような場所で、今でも妖精と暮らしている人々がいる可能性だってあるし、ローナのように眠りについている妖精がいるかもしれない。ただ……気になるんだ。ローナは人間のことをよく知っているのに、なぜわたしたちは、妖精のことを知らないのか。妖精と人間とのあいだに、いったいなにがあったのか。わたしたちは、それを知る必要があると思う」

ヴィクトルのことばに、マリアもうなずきました。ヴィクトルは優しく微笑みます。

「今は、考えていてもしかたがないな。わたしたちももう休もう。大切なことは、きっとローナ自身が思い出すさ。わたしたちはほかの妖精たちが、今もこの世界で生きていると信じよう」

♫ Ⅱ 町のうわさ

三人は、南にあるという砂漠の都を目指して歩き続けました。

ローナはすこし前に、自分にロレーヌという名前のお姉さんがいたことを思い出したのです。 けれどどうしたことか、ロレーヌの楽器は盗賊の少年が持っていたのでした。

その少年とは、レープクーヘンという王国で会ったのですが――そのあと森で別れたきり、行方がわからなくなってしまいました。

少年に楽器のことを、そしてロレーヌのことをたずねるために、マリアたちはその子を探すことにしたのでした。

「しかし、その子の手がかりが服装や瞳の色だけというのは、困ったものだな……。砂漠に行ったところで、会えるとはかぎらないし」

ヴィクトルは眉をひそめました。

「砂漠の都の服を着ていたってことは、その地の生まれなのよ、きっと。それならひとりぐらい、男の子のことを知っている人がいるかもしれないわ。もしかしたら、ローナのお姉さんも砂漠の都にいるのかもしれない」

今は、その手がかりに頼るしかありません。なにせ、その子の名前すらわからないのですから。

「だいじょうぶ。絶対に、またあの男の子と会えるよ!」

ふたりの真ん中で、ローナが元気よくいいました。

「どうしてそう思うんだ?」

「ローナの勘が、そう告げているの!」

「勘ね。いいことばだわ!」

マリアはにっこり笑いました。

そうしてふたりはスキップをしながら、ヴィクトルの前をゆきます。

「……まあ、いいか」

やれやれと笑いながら、ヴィクトルもそれに続きました。

やがてマリアたちは、アプフェルクーヘンという町にたどりつきました。クーヘン地方の中で一番南にある町です。その向こうには、山脈が見えました。

「砂漠に向かうには……あの山脈を越えねばならないな」

地図を眺めながら、ヴィクトルがつぶやきました。

「山かあ。だいじょうぶかしら」

マリアは山を登ったことがありません。マリアは雪の降る地方で生まれ育ったので、山ときいて想像するものは険しい雪山でした。

ここは暖かい地方なので、さすがに雪山ほど険しい山ではないはずです。それでも、昔から山の恐ろしさをきいていたマリアは、すこしだけ不安になりました。

「北の生まれだからか、山ときいただけで身構えてしまうな」

そういえば、ヴィクトルも北の方からやってきたのでした。ヴィクトルと出会ったとき、そういっていたことをマリアは思い出しました。

「あたしも、北国育ちなのよ。あなたは、どこの国からきたの?」

「わたしの国は、周りが雪山に囲まれたところなんだ。ちいさな港がひとつあるだけで、そこもいつもは閉じている。だから、異国の者はほとんどやってこないな」

寒さが厳しい環境だからこそ、騎士道精神がよく育つのだと父上がおっしゃっていたと、ヴィクトルはいいました。

「マリアは、どこの国の生まれなんだ? 北国はたしかに寒さがつらいが、空気が澄んでいるから、空の色が濃く見えるだろう。だからマリアの生まれた国も、きっと美しいところなのだろうな」

「あたしは……」

マリアはことばをつまらせました。

故郷は、もうないのです。みんな、魔物にやられてしまったのです。マリアは、その国のお姫さまでした。

それを、ヴィクトルにもローナにもいっていませんでした。つらい過去は、人には話さないと決めているのです。

今までだって、出会った人たちやローナに、どこからきたのかとたずねられたことはありました。そのたびに、マリアは「とてもきれいなところよ」と笑顔でこたえていたのです。だから今回も、そうこたえるはずでした。

それなのに、なにもいうことができませんでした。

(ヴィクトルは……今は国を追い出されてしまっているけれど、それでも、いつかは帰ることができるわ。家族や、友だちのところにね。でも、あたしは……)

「マリア、だいじょうぶか?」

黙ってしまったマリアの顔を、ヴィクトルが心配そうにのぞきこみました。ヴィクトルは背が高いので、かがんで目線を合わせてくれています。ローナとはぐれて困っていたときも、そうしてくれました。

どきり、と心臓がはねました。ヴィクトルの燃えるような深紅の瞳が、マリアを映しています。

(な、なにかいわなくちゃ。じゃないと、ふたりに心配をかけちゃう)

心ではそう思いましたが、今、口を開けば心の内にあるつらい思いや、悲しい気持ちを止められなくなってしまうような気がして、マリアは固まってしまいました。

そのとき、隣からかわいらしい音がきこえました。

音の正体は、ローナのお腹でした。

「えへへ……おなか、すいちゃった」

ふたりは思わず顔を見合わせて――ふっと笑いました。

「その音をきいたら、あたしもお腹がすいちゃったわ」

「そうだな。今日は、この町に泊まって、山を越える準備をしよう」

三人は、町の中へと歩いてゆきました。こっそり、マリアはローナのお腹の音に感謝をしながら。

マリアたちは、ちいさな料理店に入りました。中はにぎわっていて、町の人たちが楽しそうに話しています。

こんがり焼かれたソーセージや、真っ白なアスパラガスをゆでたものや、じゃがいものスープ。

おいしい料理にごきげんなローナは、楽器をひきながらうたいました。

おおきな おおきな

おもちゃのような王国で

ひとりの少年 ひとりの少女と 知り合った

おなかをすかせた 兄妹は

お菓子の誘惑 炎の幻

どんなものにも 負けることなく

勇気をいだいて 立ち向かう

そしてむかえた 結末は

朝日でかがやく 家族の笑顔

ローナは前に出会った、ヘイゼルとカシュの物語を紡ぐ歌を作りました。ふたりの魔物に立ち向かった勇気と、お父さんとお互いを愛する気持ちを、音楽にのせて伝えてゆこうと思ったのです。

お店の中にいた人たちは、ローナに拍手を送ってくれました。

「おじょうちゃん、歌がとても上手なのねえ! それに楽器の音色をきいていたら、なんだか元気がわいてきたわ。これ、おまけしてあげる」

料理店の人が、皿の上にソーセージをのせてくれました。

「ありがとう!」

ローナはにっこり笑顔で、お礼をいいました。すぐにだれとでも仲良くなれるのが、ローナのよいところです。

「きみたちは、旅をしているの? みんなまだ子どもなのに、すごいね。そちらの赤毛の青年くんも、まだ若いようだし」

近くに座っていた、男の人が話しかけてきました。

「そうだよ! ローナたち、あの山を越えるんだ!」

ローナが元気よくこたえると、途端にお店にいた人たちは顔を曇らせました。

「山を越えるのかい? やめておいたほうがいいと思うなあ」

「なぜですか? もしかして、とても険しい山道だったりするのでしょうか」

ヴィクトルがたずねると、男の人は首を横に振りました。

「いいや、山道はたしかに距離はあるけれど、きみたちでも登れると思うよ。道も、きちんと整えられているし、途中には、ちいさいけれど立派な王国がある」

しかし、と男の人は急に声を低くしました。

「その王国にたどりつく前に、湖があって……そこに、でるんだよ」

からん、と音が響きました。マリアがフォークを落としたのです。

「でるって……なにが?」

「でるといえば、決まっているだろう。――幽霊だよ」

それをきいた途端、マリアは悲鳴のような声でわめきました。

「う、うそよ! 幽霊なんて! でたらめはやめてちょうだい!」

「マリア、おちついて! どうどう」

思わず立ちあがったマリアを、ローナがなんとか座らせます。

「どうどうって、なによ! あたしは馬じゃないわよう!」

わめいているマリアをローナに任せたまま、ヴィクトルは男の人に話をききました。

「幽霊を、見た人がいるのですか?」

「いいや。湖を通りかかった人たちがいうには、泣き声がきこえるそうなんだ。しかし湖を見ても、だれもいない。女の泣き声だっていう人もいるんだが……それならきっと、湖に落ちて亡くなった女の幽霊にちがいないね」

「ふむ……」

ヴィクトルは考えこみました。声は気になりますが、その姿を見ていないというのであれば、まだ本物の幽霊だと決めつけるのは早いように思えました。それにすすり泣くだけで、襲ってくるというわけでもないようです。

しかし声の正体がわからないままでは、町の人たちもおびえながら過ごさなければなりません。ヴィクトルにとってそれを助けないのは、いつも心に掲げている騎士道精神に反することでした。

「親切に教えていただき、ありがとうございました。その女性の泣き声の正体を、わたしたちが調べましょう。正体がわかれば、みなさまも安心できるでしょうし」

きっぱりと、ヴィクトルがいいました。辺りからは「おお!」と歓声があがります。

「なんて、勇気のあるお方なんだ!」

お店にいた女の人たちは、そんなヴィクトルをうっとりと見つめています。

「ちょ、ちょっと。勝手に決めないでちょうだい」

マリアがあわてたように、ヴィクトルの服の袖を引っ張りました。いつものマリアなら、もちろんヴィクトルの提案に賛成するのですが――もし声の主が、本物の幽霊だったら? そう考えただけで、マリアは背筋が凍る思いがしました。

「このままでは、町の人たちも不安だろう。それに、泣いている女性を放っておくわけにはいかない。たとえ幽霊であろうとも」

その目がとても真剣だったので――マリアはがっくりと肩を落としました。どのみち、山を越えるにはその湖を通らなければならないのです。こうなったら、覚悟を決めるしかありません。

「泣いているのは、かわいそうだよ。たすけてあげよう」

ローナにもそういわれてしまって、マリアはしかたなくうなずくしかありませんでした。

♫ Ⅲ 月夜の湖で

次の日の朝、マリアたちはさっそく山道を登り始めました。空気はすこし冷えていますが、歩いている三人にとっては心地よく感じられました。

「マリアはどうして、湖の声を調べるのをいやがってるの? いつものマリアなら、こまっている人たちがいたら、絶対にたすけるのに」

「そ、それは……」

ローナの問いかけに、マリアは口ごもりました。

「もしかして、幽霊が怖いのか?」

今度はヴィクトルにそうたずねられて、マリアはすこしむっとしながら、ぶんぶんと首を横に振ります。

「ち、ちがうわ! あたし、怖いものなんてないもの!」

「魔物には立ち向かえるのに、幽霊はこわいの?」

「だから、怖くないってば! ……幽霊はちょっと、槍をすりぬけてしまいそうだから、苦手だなって思っているだけよ」

最後の方は、とてもちいさな声になっていました。

「マリアの怖さの基準は、槍で倒せるか倒せないか、なのか。それはたくましい考え方だな」

そんなマリアが微笑ましくてヴィクトルは笑ったのですが、マリアはますますむっとしました。

「また、そうやってあたしのことを笑って! そういうヴィクトルとローナは、幽霊が怖くないのかしらっ!」

「見たことがないから、わからないな」

「こわくないよ。幽霊だって、もとはだれかの魂。ローナたちと同じ、生きていたひとの姿が、すこし変わっただけだもの」

思いがけないローナのこたえに、ふたりは顔を見合わせました。

「さて、この辺りだろうか。町の人たちが教えてくれた湖は」

ヴィクトルがそうつぶやいたのは、すでに日が暮れて、東の空に月が顔を出し始めたころでした。

「今日は、この辺りで野宿になるが……できれば今日のうちに、湖にたどりつきたいな」

「ええっ。いやよ、夜に湖に行くなんて! もう今日はここで寝ちゃいましょうよ」

「ローナも、湖の近くがいいなあ。なんだか、のどがかわいちゃったよ」

三人が、ああだこうだといい合っていると。

風の音に混じって、かすかな音がきこえました。

「……なに、いまの音」

マリアの体が固まりました。

「しっ。静かに……」

耳をすますと、それはたしかに、女の人の泣き声でした。

「ほ、本当にきこえたわ! あの話は本当だったのね!」

マリアは真っ青になりながら、震える手で槍を握りしめました。今にも、声の主が襲ってくるのではないか――そう考えただけで、マリアは気を失いそうになりました。

「あっちの方からきこえるよ」

耳のいいローナが、森の奥へと進んでゆきます。ヴィクトルもそれに続き、最後にマリアがあわててそれを追いました。

泣き声はどんどん大きくなっていきます。とても、悲しい声でした。

やがて、森が開けて――。

とつぜん、マリアの背後で、がさりと音がしました。

「きゃあああ!」

マリアは思わず大声で叫び、前にいるヴィクトルに飛びつきました。

「おっと」

ヴィクトルが、マリアの体を支えます。その足元でうさぎが飛び跳ね、そして遠くに逃げてゆきました。

「だいじょうぶだよ、マリア。ただのうさぎだ」

優しくヴィクトルがいうと、マリアはあわててヴィクトルから離れました。

頬を赤くして、ちいさく咳払いをします。

「い、今のは決して、怖かったわけじゃあないのよ。ちょっと、驚いただけ!」

本当は怖かったし、心臓が喉から飛び出そうなぐらいびっくりしていたのですが、それを悟られないよう、マリアはつんと顔をそむけました。

森の先には、湖がありました。

「わあ、きれいな鳥がいるよ!」

ローナが指を差した先には、白鳥が一羽、湖を泳いでいました。

真っ白で、淡く輝いていて、しばらく三人はその美しさに見とれていました。

美しい白鳥は、その瞳から涙を流していました。泣き声の正体は、この白鳥だったのです。

「白鳥が、泣くなんて」

ヴィクトルも目を丸くしています。

「とても悲しそうだよ。どうしたのかな?」

ローナが白鳥のもとへと近寄ります。

そのとき、空に昇った月が、湖を照らしました。

月の光を浴びた白鳥はより一層、強く輝いて――ひとりの、若い女の人の姿に変わったのです。

女の人は泣いていました。つややかな、栗色の巻き毛を揺らして。

目の前で起きたことが信じられなくて、三人はしばらくぼんやりとその女の人を見つめていました。

「あなたは、だれ? なぜ、白鳥が人間になったの?」

ようやく、マリアが問いかけました。さっきまで感じていた恐怖など、どこかへ吹き飛んでいました。

「ああ、なんて幸運なのでしょう。こうして、わたくしの話をきいてくださる方がいるなんて」

マリアたちに気づいた女の人は、涙をぬぐって微笑みました。白鳥のときから美しい姿ではありましたが、人間になったその姿も、ますます目を見張るものでした。マリアの口から、思わずため息が漏れます。

「わたくしはオデットといいます。呪いをかけられて、白鳥の姿にされてしまい……こうして夜、月の光に照らされているときだけ、人間に戻ることができるのです」

「まあ。呪いですって? もしかして、悪い魔女の呪い? そんなやつは、あたしがこてんぱんにしてやるわ!」

呪いときいたマリアは、早くも闘志を燃やしながら自慢の槍を掲げました。

「わたしたちは、砂漠を目指して山を越えているところです。ふもとの町で、湖からの泣き声の話をききました。それはおそらく、あなたの声でしょう。どうして泣いていたのか、話をきかせていただけますか」

礼儀正しくヴィクトルがたずねると、オデットはちいさくうなずき、話し始めました。

♫ Ⅳ 恋に落ちたお姫さま

オデットは、この先の山間にあるシュネーバルというちいさな王国のお姫さまでした。お妃さまは、オデットが生まれてすぐに亡くなってしまいましたが、王さまと城に仕える人たちに囲まれて、穏やかに暮らしていました。

それでも、オデットはときおり息がつまるように感じることがありました。

王国の未来のために必死で物事を学んだり、町の人たちに花のような笑顔を振りまいたり――オデットは自分の国が大好きでしたが、お姫さまというのは思っている以上に、大変なものなのでした。国王である父親はさらに忙しく、ゆっくりと話すこともできないのです。オデットはいつも、心のどこかで孤独を感じていました。

そんなときは、オデットは侍女の服を着て、こっそり城をぬけ出してはこの湖にやってきました。山に囲まれた水辺のそばで、ひとりじっと星々を眺めていれば、自然と心が落ちつくのでした。

お姫さまが勝手にお城をぬけ出すなんてことは、決してよいことではありません。オデットもそれをわかっていたので、本当につらくなったときだけ、ここにくるようにしていました。

ある日の夜、湖にやってきたときのこと。いつものように湖に映る月と星を眺めていると、背後から草地を踏む音がきこえました。

オデットは身を固くしました。ひょっとして魔物? オデットは魔物を見たことはありませんでしたが、いざそれが背後にいるかもしれないと思うと、恐怖で背筋が凍る思いがしました。

おそるおそる振り返ると――そこには、知らない男の人が立っていました。茶色い髪はきれいに整えられていて、使い古されたマントを羽織っていました。

「おや。こんな夜更けに、女性がひとりだなんて。いったいどうしたのです」

男の人は驚いたように、オデットを見つめました。

「い、いえ。ちょっと、月を眺めたくなって」

オデットはどぎまぎとしながら、こたえました。

「なるほど。たしかに今宵は満月であるし、ここの景色はすばらしいもの。しかし女性がひとり、こんな人気のないところにたたずんでいるのは、危険ですよ」

オデットはうつむきました。この人のいうとおりです。

それにオデットは、一国のお姫さま。なにかあったら、大問題になってしまいます。

黙ったままのオデットに、男の人は優しく問いかけました。

「よろしければ、ぼくがご一緒しても? もしもなにかあったら、ぼくが必ずや、この剣であなたを守りましょう」

男の人は腰の剣に手を当てながら、微笑みました。

その微笑みを見た途端、オデットの瞳の奥に、星のようにきらめく光がはじけました。

頬が熱くなってゆきます。心臓がどきどきと激しく脈打ちます。

「ぼくはロットバルトといいます。どうかあなたのお名前を、きかせてください」

「……オデット。オデットといいます」

オデットは、差し伸べられたロットバルトの手を取りました。

そして、オデットは恋に落ちたのです。

そこまできくと、マリアは両手を頬にあてました。

「すてきだわ! きっとロットバルトさんも、オデット姫に一目ぼれしたのよ。だから、ぼくが守りますっていったんだわ。呪いが解けたらふたりはきっと、結ばれるのね」

マリアはやたら大きな声で叫びました。旅人だったマリアのお父さんも、当時女王さまであったお母さんと出会って恋に落ちたのです。マリアはその話が大好きだったので、オデットとロットバルトの恋の行方も、当然ながら興味津々なのでした。

マリアの叫びをきいて、オデットは真っ赤になってしまいました。

一方で、ヴィクトルは顔をしかめています。

「しかし、一国の姫君が城をぬけ出すのというのは、あまり感心いたしません。それに見知らぬ人と出会うなんて……。オデット姫が今ここにいるということは、今ごろ国では、姫君が行方不明だとさわぎになっているはずでは」

騎士であるヴィクトルには、城に仕える人たちの気持ちがよくわかるのです。

「あら、お城をぬけ出すお姫さまって、けっこういるものよ。あたしだって――」

そこまでいいかけて、マリアはあわてて咳払いをしてごまかしました。

「とにかく。オデット姫の行動については、今はとやかくいうべきではないわ。大事なのは、呪いを解く方法について考えることよ」

「オデット姫は、どうして呪いにかかったの? それにロットバルトさんは、今どこにいるの?」

ローナの問いかけに、オデットは再び悲しそうに目をふせました。

「ヴィクトルさんのいうとおり、城を勝手にぬけ出すなんてことは、本来はやってはいけないこと……それを、頭ではわかっていたのです。けれどわたくしは、どうしてもロットバルトのことが忘れられなくて……満月の夜だけ、湖で会うことを約束したのです」

満月の夜には、ロットバルトは必ず湖で待っていてくれました。

ロットバルトは自由を求めて、世界中を巡る旅人でした。ひとりすばらしい景色を眺め、自然を愛で、まだ知らぬ国を目指し歩いてゆく――そんな、なにものにも縛られない旅の話は、オデットの心を強く揺さぶりました。自由に、どこまでも行くことができるロットバルトに、あこがれを抱いていました。

しかしそれ以上に、オデットはロットバルトとともにいられることが、なによりも幸せでした。

一日を城で過ごすオデットが話せることは、ほとんどありません。城のことを話して、自分の正体を知られるわけにはいかないのです。

オデットは王女であることをふせたまま、自分の周りのできごとを話してきかせました。勉学の時間で学んだことを話したり、覚えたダンスのステップを披露したりすることもありました。そんなオデットを、ロットバルトは愛おしそうに見つめていました。

しかし、そうやって逢瀬を重ねていくうちに、オデットは自分が姫君であることを隠してはいられなくなりました。ロットバルトは当たり前のように、自分のことをふつうの女性だと思っているのです。ロットバルトをだましているような気持ちになり、オデットは胸が苦しくなりました。

しかし、もしも自分の正体を伝えたら? ひょっとしたら、そんな大事なことを隠していた自分のことを、ロットバルトは軽蔑するかもしれません。

いいえ、それ以前に一国の姫君が、こうして自分が好きになった人と結ばれることなどないのです。自分は、いつか父王が選んだ人と結婚するのですから。

ロットバルトを城に連れて行ったところで、だれがしがない旅人と姫君の結婚を許してくれるでしょうか?

身分のちがう恋というものは、ほとんどが悲恋で終わってしまうものであることを、オデットはわかっていました。

そして――ついにオデットは、自分がシュネーバル国の姫君であることをロットバルトに打ち明けます。

それは、オデットの別れのことばでもありました。

しかしロットバルトは優しく微笑むと、

「あなたがたとえ姫君であろうと、ぼくの心は変わりません。次の満月の夜、いつものようにここにきて。ぼくはそのまま、あなたを遠くへ連れ出します。もう二度と、城には帰さない。……ぼくと一緒に生きてほしい」

オデットの瞳を見つめながら、ロットバルトは真剣な声でそう伝えたのです。

そのことばに、思わず涙を流したオデットを、ロットバルトは強く抱きしめました。

「なんてすてきな、愛の告白なの!」

マリアは、それはもう目をきらきらさせて口を挟みました。

「ぼくと一緒に生きてほしいってことは、ロットバルトさんも、オデット姫とはなれたくなかったんだね」

ローナも、まるで自分のことのようにうれしそうにオデットにいいました。

ヴィクトルだけが、どんどん険しい顔になってゆきます。

「おふたりがお互いを想い合うのは、決して悪いことではないと、わたしも思います。しかし本当にそんなことをしたら、今までオデット姫を、命をかけてお守りしてきた王や従者たちは、なにを希望に生きてゆけばいいのか……。オデット姫は王を、国民を、国を捨ててロットバルト殿とともに生きるおつもりだったのですか?」

ヴィクトルのすこしきついことばに、オデットはうつむきました。

「ヴィクトルってば、いいすぎよ。それじゃあ、ロットバルトさんを好きになったオデット姫を責めているみたいだわ。人を好きになるのに、身分なんて関係ないじゃない。お姫さまは、王子さまのことしか好きになってはいけないの?」

悲しげな顔をしながらマリアがいったので、ヴィクトルはあわてて頭をさげました。

「そういうつもりは……申しわけありません。わたしのような未熟者が、出過ぎた真似をいたしました」

オデットはうつむきながら、ちいさく首を横に振りました。

「いいのです、本当のことですから……。ロットバルトのことばに、わたくしは心打たれました。わたくしが姫君だと知ったうえで、そういってもらえたのが、なによりもうれしかったの。何度も、ロットバルトのそばにいたいと思ったわ。一緒に生きてゆけたら、どんなに幸せか……。けれどわたくしは、やはり自分の身分を捨てるわけにはいかない。お父さまや国民たちを、困らせてはいけない。わたくしは、この国の未来を背負ってゆく身なのです」

オデットは、顔をあげました。

「かれのことは愛しています。けれど、それだけではどうにもならないことだってあるの。だから、このあいだの満月の夜を最後に、もう会えないことを伝えることにしたのです。やはり一緒には、生きてはゆけないと……」

しかしその日の夜、いつもの時間にロットバルトはいませんでした。オデットの方が先にきたのは、初めてのことです。

すこし不安になりながらも、オデットはロットバルトを待ち続けました。

ふと、地面になにかが落ちていることに、オデットは気がつきました。

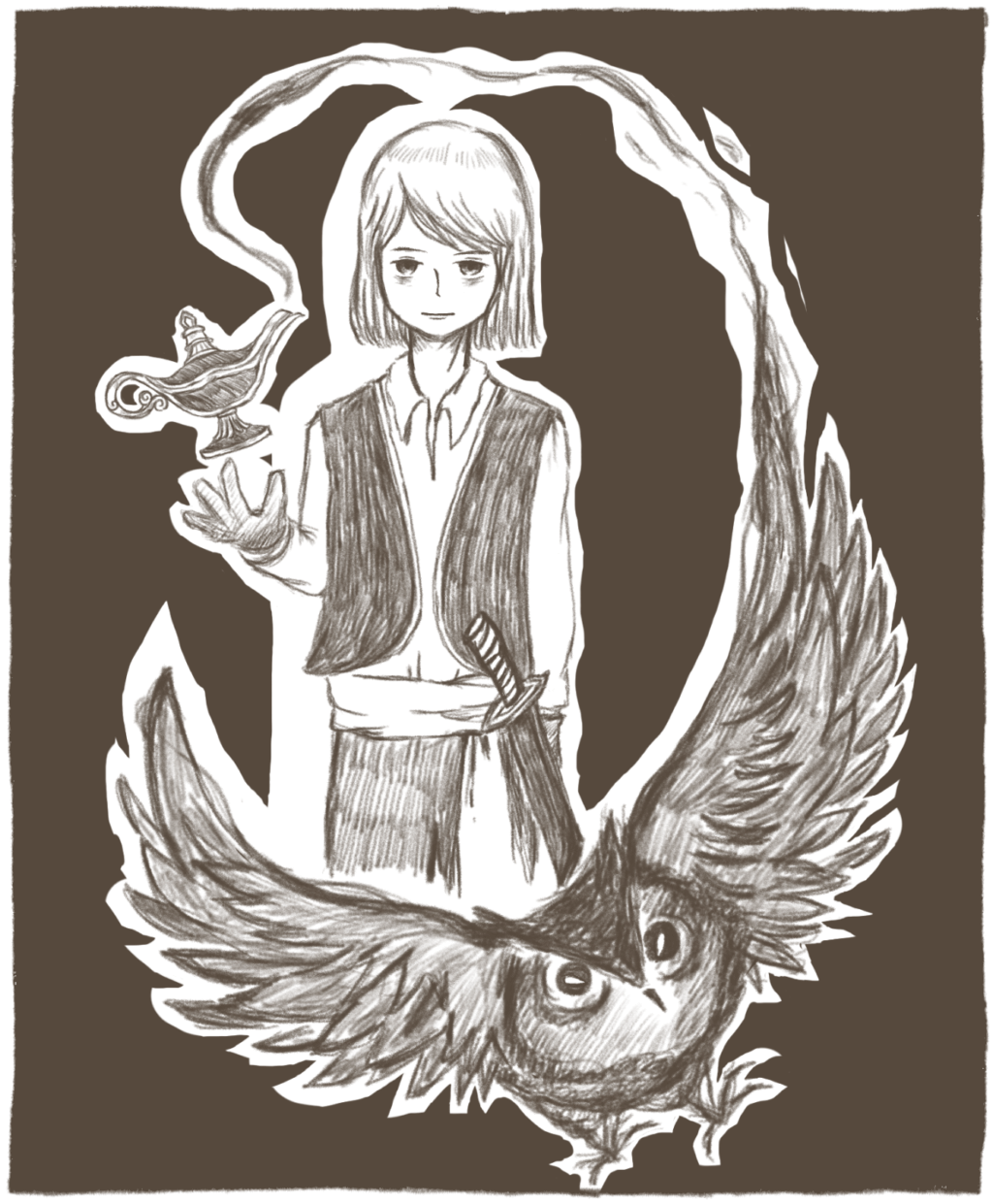

それは、オイルランプでした。紅茶を注ぐポットのような形をしています。南にある砂漠の国では、こういった形のランプが使われているということを、オデットは前に本で読んだことがありました。

砂漠の国からやってきた旅人が、ここに忘れていったのでしょうか。陶器のようにつるりとした表面は、不思議な色をしていました。

初めて見たランプに、オデットは興味をそそられました。そして思わず、ランプに触れてしまったのです。

するとランプの口から、黒い霧のようなものが吹き出しました。驚いたオデットが尻もちをつくと、黒い霧は人の姿に変わって、ぎろりとオデットを見おろしました。

「おまえを待っていたぞ」

「あ、あなたはだれなの?」

「わたしは人の憎しみ、嫉妬から生まれた魔神。ご主人の命令に従って、おまえの命をいただこう」

腰がぬけて動けないオデットに、魔神が襲いかかりました。

そのとき、オデットの首にかけた首飾りが、強く輝きました。その光が、オデットの体を包みこみます。

魔神が、まぶしそうにその光から離れました。

「ちっ、命までは奪えなかったか。まあいい、代わりにおまえには呪いをくれてやろう。次の満月が、空の真上に昇るまで……それまでに、おまえに真実の愛のことばを告げる者がいなければ、呪いは一生、解けぬまま!」

そのことばをきいたのを最後に、オデットは気を失ってしまいました。

それからしばらくしてオデットが目を覚ますと、両手の代わりに白い翼がはえていました。そして魔神も、あのあやしいオイルランプも、なくなっていたのです――。

オデットの話が終わると、マリアは首を傾げました。

「魔神ですって……? 魔物とはちがうのかしら」

憎しみや嫉妬。そんないやな感情から生まれるところは魔物と同じですが、ランプから出てくる魔物などきいたことがありません。

「その魔神とやらが、ご主人の命令だといったのですか? そのことばが嘘でないなら、だれかが魔神を使って、オデット姫を襲ったということになる」

形のいい眉を寄せて、ヴィクトルがいいました。

「だれかが、オデット姫に対して恨みをもっているってこと?」

「そんな……いったい、だれが? わたくしがあの夜、湖にいるということは、ロットバルトとオディールしか知らないはずなのに」

「オディール?」

「わたくしの親友で、わたくしのお世話をしてくれている侍女です。同い年で、ちいさいころはいつも一緒に遊んでいました。こうして夜にぬけ出せていたのも、オディールが手助けをしていてくれたからこそ。わたくしを守ってくれた、この首飾りをくれたのもオディールなの」

オデットの首には、羽の形を模したきれいな首飾りがかかっていました。

銀色の美しい羽飾りが、オデットの胸元できらりと輝きます。

「これをくれたお礼に、わたくしもオディールに、同じ羽の形をした髪飾りを贈ったのよ。大切なお友だちの証としてね」

「オディールさんも、オデット姫のことがとても大切なのね。その想いが、きっとオデット姫を魔神から守ったんだわ」

マリアのことばに、オデットは悲しげに顔をふせました。

「オディールは、ぬけ出す手助けをしてくれた一方で、わたくしがロットバルトと会うことに反対もしていたの。呪いをかけられた日の夜も、もう湖にはいかないでほしいといわれたわ。それなのに、わたくしはそれをきかずに……。すべては、わたくしのせい。オディールのいうことをきいていれば、こんなことにはならなかったんだわ」

再び涙を流したオデットを、マリアとローナがなぐさめました。

「だいじょうぶだよ、オデット姫! だって、呪いを解く方法はわかっているんだもの。真実の愛のことばを告げてくれる人、つまりロットバルトさんをここに連れてくればいいんだよね! ロットバルトさんも、きっと今ごろオデット姫と会えなくて心配してるはずだよ。ローナたちが、探してきてあげる」

「そうよ、あたしたちにまかせて!」

マリアとローナは、オデットの手を強く握りしめました。

「ありがとう……。本当に、あなたたちに出会えてよかった。明日が、魔神のいった次の満月の日。明日、月が空の真上に昇る前にロットバルトと出会わなくては、わたくしはもう二度と、人間には戻れない……けれどわたくしひとりでは思うように動けなくて、途方に暮れていたの」

「あきらめちゃだめよ、オデット姫! あたしたちが必ず、ロットバルトさんを明日の夜までに見つけ出してみせるわ」

「約束するよ!」

マリアとローナとオデットのあいだには、いつのまにか女の子同士の友情が芽生えていました。

三人が仲良く手を取り合う中、ヴィクトルだけが静かになにかを考えこんでいました。

「明日、まずはそのシュネーバル国に行ってみよう。そこに行けば、ロットバルト殿の行方がわかるかもしれない」

♫ Ⅴ ロットバルトの行方は

翌日は、朝から空には雲がかかっていました。

白鳥の姿に戻ったオデットにひとまず別れを告げ、三人はシュネーバル国を目指しました。ロットバルトを見つけ出し、ここに連れてくると約束して。

「オデット姫にはああいったけれど、どうやってロットバルトさんを探せばいいのかしら。顔もわからないし、ひょっとしたらオデット姫のように、ロットバルトさんも呪いで姿を変えられてしまっているかもしれないわ」

そうだとすれば、オデットが湖にやってきたときに姿が見えなかったのも説明がつきます。

もしかしてロットバルトさんは、オデット姫がくる前にすでに呪いにかけられてしまっていたのではないかしら? と、マリアは考えていました。

(白鳥ならまだ見つかりやすいけれど……蛙にでも変えられていたらどうしましょうね)

ちいさいころに読んでもらった、蛙に変えられた王子さまの話をマリアは思い出していました。そのお話では、無事に人間に戻っていましたが……。

「ねえねえ、ヴィクトルはどうして、王国に行けばロットバルトさんの手がかりがあるかもしれないって思ったの?」

ローナが、後ろを歩いていたヴィクトルの方を振り返ります。

「ロットバルト殿はオデット姫から、自分の正体がシュネーバル国の姫君であるということをきいているだろう。そんなオデット姫が約束の夜に湖にいなかったのなら、ふつうは王国まで会いにいくんじゃないかと思ったんだ。……かれが無事なら、の話だが」

オデットが白鳥になったことを知らないロットバルトは、今ごろオデットを心配して王国まで探しにいっているのでは、というのがヴィクトルの考えでした。

そういいながらも、ヴィクトルは顔をしかめたまま。

「ヴィクトル、なんだか顔が怖いよ。どうしたの?」

「呪いをかけられた日にロットバルト殿がいなかったことと、あやしいオイルランプが置かれていたこと。どうも、これは偶然ではない気がするんだ」

「まさか、ロットバルトさんを疑っているの? ロットバルトさんは、国から追われることを覚悟してでも、オデット姫と生きると決めたのよ。オデット姫を心から愛していないと、そんなことはいえないと思うわ」

「……それもそうか。すまない、わたしの考えすぎだな」

今夜、満月が空の真上に昇りきるまでに、なんとしてでもロットバルトを探さねばなりません。まにあわなければ、オデット姫は永遠に白鳥のまま……。

三人は歩く足を早め、シュネーバルへと向かいました。

シュネーバル国の城下町は、白と黒を基調とした美しい町並みでした。窓辺や玄関先に飾られた花々の色鮮やかさが、白黒の町並みに映えてより一層引き立っています。

レープクーヘン王国よりはずっとちいさな国ではありましたが、町にはたくさんの人の姿がありました。

城下町はとても盛りあがっていました。町の至るところに旗が飾られ、広場では音楽隊がにぎやかな曲を奏でています。お祭りでも始まるような雰囲気です。

空はどんよりと曇っていましたが、人々はそれも気にならないようでした。

「おかしい。オデット姫が行方不明だというのに、なぜこんなにも町の人たちは楽しげなんだ」

ヴィクトルは、あやしむような目を城下町に向けました。

町の中央には、真っ白な城がそびえています。

「あれがきっと、オデット姫のいたお城だわ。とにかく、あそこまで行ってみましょう」

城へと向かうにつれ、人だかりも増えてゆきます。城の前の広場にたどりつくころには、すっかりマリアたちは人の波に埋もれていました。みんな、期待に満ちた目で、城のバルコニーを見つめています。

「ねえねえ、これからなにが始まるの?」

ローナが、隣にいた女の人にたずねました。

「知らないのかい? これからロットバルトさまが、オデット姫さまとの結婚会見をなさるんだよ!」

女の人は興奮したように、バルコニーを指差しました。

「もうすぐ、あそこにオデット姫さまとロットバルトさまがいらっしゃるよ。明日の結婚式に向けて、おふたりがご挨拶をなさるんだ。そしておふたりはいずれ、この国を明るい光の方へと導く王さまと女王さまになるんだよ。優しくて勇気があって、おまけに顔もいいロットバルトさまなら、安心してこの国を任せられるね」

「顔がいいのは、あまり関係ないと思うけれど。それよりも、オデット姫がお城にいるですって? それにロットバルトさんも?」

どういうことかしら、と三人が顔を見合わせると。

町の人たちが、わっと歓声をあげました。

バルコニーから、ふたりの男女が手を振りながら、こちらを見おろしています。

男の人はさらさらの髪をなびかせて、にこやかに微笑んでいます。その動きに合わせて白い歯がきらりと光ると、女の人たちの黄色い悲鳴が飛び交いました。

「あの人が、ロットバルトさん……?」

そして信じられないことに、その隣には昨日の夜に湖で一緒に話していたはずの、オデットが同じように手を振っていたのです。

「みなさま。今日はお集まりいただき、ありがとうございます。この場を借りて、ご報告をさせていただきます。わたくしロットバルトは、この王国の宝とも呼べる美しいオデット姫と、このたび結婚させていただくことになりました」

そのことばに、町の人たちはさらに歓声をあげました。戸惑っているのは、マリアたちだけ。もはやそれがかえって浮いてしまっています。

「――ぼくとオデット姫の運命の出会いは、ある満月の夜のこと。旅をしていたぼくは、オデット姫が湖で、ひとり満月を眺めている姿を目にしました。ぼくはその姿に、一目で恋をしました。それからぼくたちは、満月の夜を約束の日として、逢瀬を重ねたのです。

そんな、ある夜のことでした。魔物が、姫に襲いかかったのです。ぼくは無我夢中で、魔物に斬りかかりました。姫を救うためならば、自分の命など惜しくはありませんでした」

そのことばに町の人、特に女の人たちはうっとりとため息をつきました。みんな、ロットバルトの勇ましさにききほれているようです。

ロットバルトは続けました。

「ぼくは魔物に打ち勝ち、姫を無事に救い出しました。そのとき――ぼくたちは愛を誓い合ったのです。もう二度と離れまいと。愛さえあれば、身分など関係ないと……。ただのしがない旅人だったぼくと、オデット姫の結婚を許してくださった国王陛下。そして国民のみなさまに、心から感謝いたします。これからはこの命、オデット姫とこの国のために、ささげてゆくつもりです」

ふたりが優雅に礼をすると、広場は盛大な拍手の音で包まれました。

みんな、ロットバルトに「すばらしかった」とか「いい男だ」とか、賞賛のことばを投げかけています。

会見が終わり、ふたりが城の中へと戻ってゆきます。

そのとき。一瞬だけ、オデットがあやしく笑ったのを、マリアたちは見逃しませんでした。

やがて町の人たちも散り散りに去っていって、広場にはマリアたちだけが残されました。

「どういうこと? 昨日、ローナたちがオデット姫からきいた話とちがうよ!」

「バルコニーにいたオデット姫は、おそらく偽者だ。オデット姫が白鳥になったときに、すり替わったんだろう」

「本物のオデット姫が悲しんでいるというのに、許せないわ!」

マリアはずかずかと、門の前に立っていた兵士の前まで向かうと、両手を腰にあてて叫びました。

「ちょっと! さっきのオデット姫を連れてきなさい! あいつは、偽物なのよ! ロットバルトさんは、だまされているの!」

その迫力に、兵士は一瞬たじろぎましたが、すぐに眉をつりあげて、マリアを見おろしました。

「貴様、なにを無礼なことを! ロットバルトさまが、命を救った姫さまをまちがえるわけがなかろう! 次にそんなことをいったら、子どもといえども牢屋にぶちこむぞ!」

「なによ! あたしたち、本物のオデット姫に会ったもの! まちがっているのは、そっちなのよー!」

わめくマリアを、あわててヴィクトルが連れ戻しました。町の人たちも、なんだなんだとマリアたちを見ています。

マリアはまだなにかいおうとしていたので、ローナとヴィクトル(と、抱えられたマリア)はいそいで町の外へと飛び出しました。

「はなしなさいよー! あたしが、あんなわからずやの兵士たちも、偽物のオデット姫のことも、こてんぱんにしてやるんだからー!」

じたばたと暴れるマリアを地面におろし、ヴィクトルは困ったように、額に手をあてました。

「マリア、頼むから急にあんなことをするのはやめてくれ! あのまま騒いでいたら、本当に牢屋にいれられてしまっていたぞ」

マリアはむすっとしたまま、そっぽを向きます。

「だって……許せなかったんだもの! 本物のオデット姫は、今も白鳥のまま悲しんでいるのよ。それなのに、どこのだれかもわからないやつが、ロットバルトさんの隣に立って、あんなにも幸せそうにしているなんて……あたしはいやよ!」

きっ、と見あげたマリアを、ヴィクトルは優しく見つめました。

「わかっているさ。だから、わたしたちでどうにかしよう。あの偽者のオデット姫の正体を暴く方法も、きっとある」

「でも、本物のオデット姫のことを知っているのは、ローナたちだけだよ。ロットバルトさん、ローナたちの話を信じてくれるかなあ」

ロットバルトは今や城の中にいるのです。見知らぬ子どもたちが、簡単に会えるわけがありません。会えたところで、隣にまぎれもないオデットの姿があるのでは、とても信じてくれるとは思えませんでした。

ヴィクトルはあごに手をあててしばらく考えていましたが――ふと、なにかを思いついたように顔をあげました。

「オディールさんに話をきいてもらえれば……オデット姫の昔からの親友ならば、わたしたちの味方をしてくれるかもしれない」

その提案に、マリアとローナも顔を輝かせました。

「そうよ! オディールさんなら、きっとあたしたちの話を信じてくれるわ!」

侍女として城に仕えているオディールならば、ロットバルトを湖まで連れ出すこともできるかもしれません。

「あとは、どうやってオディールさんと出会うかだが……」

ヴィクトルのことばに、マリアは平然とこたえました。

「あら。そんなの、お城に忍びこめばいいじゃないの」

♫ Ⅵ 作戦会議と、いざ実行

三人は町からすこし離れたところで、作戦会議という名の――主に城に忍びこむ方法について、を話し合うことにしました。

城の騎士であったヴィクトルは、忍びこむことにずいぶんとしぶっていました。しかしほかにオディールと会う方法が思いつかなかったので、しかたなく折れることにしました。

「まさかこのわたしが、他国の城に不法侵入するなど……騎士としてあるまじき行為だ」

深いため息をつくヴィクトルの横で、マリアはけらけらと笑いました。

「べつに、悪いことをしているわけじゃないんだからいいじゃないの。まったく、ヴィクトルったらまじめなんだから」

「まじめだとか、そういう問題では……あと、不法侵入は立派な悪いことだ」

「ばれなければいいのよ。オデット姫の事情を知っているのは、あたしたちだけなんだから、つべこべいわないの!」

そうはっきりいわれてしまっては、ヴィクトルもなにもいえません。

そんなマリアとヴィクトルのあいだで、ローナは眉をひそめながら、いっしょうけんめいに作戦を考えています。

「このあいだの練習で使ったような、風の魔法でみんなを高く飛ばして、お城の壁を越えるのはどうかな」

ローナの提案は、ヴィクトルの賛同を得られませんでした。

「ローナの魔法は楽器を奏でるものだから、音で目立ってしまうな。それに、まだちゃんと魔法を使いこなせているわけではないだろう。気を失ってしまうこともあるかもしれないし、ここでは魔法は使わないほうがいいな」

そのことばにすこし落ちこんでしまったローナを見て、ヴィクトルはふっと微笑んで付け加えました。

「もちろん、ローナが毎日、魔法の練習をがんばっていることは知っているよ。だからローナの魔法は、わたしたちに一番危険が迫ったときに使ってほしい。どうせ、一筋縄ではいかないだろうからな」

「わかった」

ローナは顔をあげ、しっかりとうなずきました。

「それじゃあ、お城の壁をよじ登ることにしましょう。音を立てずに登れば、目立たないわ」

「マリアは、ローナがいたお城のてっぺんまで、壁をよじ登ってきたんだよ!」

にこやかに話しているふたりにあきれながら、ヴィクトルは首を横に振りました。

「マリアの、その神がかった機敏さには本当に感心するが……この国の城は町の中心にある。どこの壁から登っても、だれかに見つかってしまう」

ああでもない、こうでもない、と三人はいい合いました。こうしているあいだにも、時間はどんどん過ぎてゆきます。急がなければ、真夜中までにオデットのもとへとたどりつけなくなってしまいます。

「ううん、なんだか面倒になってきたわ。いっそのこと、強行突破するのはどうかしら。正面から、お城の扉をぶち破るのよ!」

忍びこむことを最初に提案したマリアが、結局最初に音をあげました。

「どうしたら、そんな無謀な発想ができるんだ……。そもそも、さっきの騒動で兵士に顔を知られてしまっているし、今度は城に近づくだけであやしまれるかもしれない」

慎重なヴィクトルのことばに、マリアはつまらなそうに唇をとがらせました。

いったいマリアは自分と出会う前、どんな無茶をしていたのやら――そう考えただけで、ヴィクトルは目が回る思いがしました。

「ぬけ道みたいなものって、ないのかなあ」

ふいに、ぽつりとつぶやいたローナのことばに、ヴィクトルはぽんと手を打ちました。

「ぬけ道か。じつは城には、危険が迫ったときに王族たちが逃げ出すための、隠された通路というものがあるんだ」

「え、そうなの?」

マリアは目を丸くしました。ということは、自分が暮らしていた城にもあったのでしょうか? そんな楽しいものがあったことを、知らずに過ごしていたなんて! マリアはひとり、悔しさで歯ぎしりしました。

「でも、どうしよう? ここのお城のぬけ道がどこにあるかは、わからないよ」

「たしかに、それを見つけるのは難しい。しかし、地下水路なら――この国のすべての水路はつながって、外の川へと流れ出ているはずだ。それをたどれば、城の地下まで行けるかもしれない。水路の地図がないのが難点だが……城の場所が町の中心であることはわかっているから、きっとどうにかなるだろう。どうにかなってほしい」

ちいさな王国であるのがせめてもの救いです。これがレープクーヘンのような巨大な王国であったら、お城の真下を探し出すだけで何日もかかってしまいますから。

「だいじょうぶよ、あたしの運と勘に任せなさい! 地図のない冒険は、得意なのよ」

地図を読めないマリアが、あまり自慢にならないことを元気よくこたえました。

その顔は不敵に笑っています。

「……マリアのその絶対的な自信は、いったいどこからやってくるんだ」

「地下水路って、はじめて! どんなところなのかな?」

ローナはひとり、目を輝かせています。

ヴィクトルは頭を抱えました。

町の外に流れている川をたどってゆくと、ちいさな洞穴がありました。川につながるようにして、洞穴の奥に水が流れこんでいます。洞穴はそのまま、地下水路の入り口へと続いていました。

幸い、入り口をふさいでいた鉄柵は古くさびついていて、すぐに壊すことができました。

「さあ、これで先に進めるわね!」

自慢の槍で悠々と鉄柵を壊したマリアは、鼻歌をうたいながら水路へと足を踏み入れました。

ローナもわくわくとしながら、マリアの後ろを歩いてゆきます。

「……ああ。しかたないとはいえ、父上に顔向けできぬ」

ヴィクトルは苦々しい顔をしながら、後に続きました。

通路が狭いので、縦に並んで行こうということになりました。

「あたしが先頭を行くから、ヴィクトルはなにかあったら、後ろからローナを守ってちょうだい」

松明の火がなければ、辺りは真っ暗。火が消えないように、慎重に進んでゆきます。

途中、何度か分かれ道がありました。なにしろ、国中の水路がつながっているのです。複雑なうえどこまでも同じ景色が続くので、いつのまにか自分たちがどこからきたのかすら、わからなくなってしまいました。

分かれ道にくるたびに、マリアは迷うことなく一方を選び、自信を持って歩き出します。

「マリアは、その。ちゃんと考えたうえで、道を選んでいるのか?」

最後尾のヴィクトルが、おそるおそるマリアにたずねました。

「いいえ? あたしの勘が、こっちだといっているからよ」

「たどりつけるのか、それで」

「道を選べるのは、先頭の特権よ! だいじょうぶよ、あたしにまかせて!」

どれぐらい時間が経ったでしょうか。細かった水路が、だんだんと太くなってきました。足場の通路も広がって、道幅に余裕が出てきています。

「ほら、きっと大きい建物が近くにあるんだわ。だから、水路も大きくなったのよ」

得意げにいうマリア。ヴィクトルも驚いて足元の水路を見つめました。

「なんと……こんなにもすんなりと行けるものとは」

勘に頼るのも、案外悪くないな――そう思ったあと、いやいやこれは偶然だろうとヴィクトルは考えなおしました。どうもマリアと一緒にいると、自分まで考えが豪快になってゆく気がします。

「ねえ。あれ、なにかな……?」

ローナが、通路の先にたたずむものを指差しました。

それは真っ黒な金属でできていて、とがった刃がいくつもついたものでした。周りを見渡すと、同じものがいくつも置かれています。

「これは……ねずみをつかまえるための罠だ。ねずみがこの上を通ると、刃に挟まるようになっている」

ねずみはしょっちゅう、人間の食べ物をつまみ食いしてしまうので、それを阻止するために罠をしかけるのです。

「ねずみとりにしては、ずいぶんと大きい罠ねえ。人間ですら、たやすく挟んでしまいそうだわ」と、マリアはあやしげに罠を見つめました。

巨大な刃は不気味な黒い光を帯びていて、今にも上を通った者の命を奪おうと、その場にたたずんでいます。

「なんだかこれ、怖い……」

ローナが、さっとマリアの後ろに隠れました。大きな瞳が、恐怖で揺らいでいます。

「どうして? たしかに足が挟まったら痛いでしょうけれど、気をつけていれば恐れることなんてないのよ」

「……これは、命を奪うものだもの。だから、怖い」

罠にかかったものが、生き残ることはほとんどありません。つかまったら、だれにも助けてもらえず、ここでひとり死んでゆくのです。

「あたしの槍や、ヴィクトルの剣だって、ときには命を奪うものよ。ローナは、そんな武器も怖いと思うの?」

ローナは、首を横に振りました。

「マリアやヴィクトルは、命を奪うために武器を持っていないもの。だれかを助けるために、剣や槍を持ってる。でも、これは……これは、どんなひとの命も、奪ってしまうから。命を奪うものは、怖いの」

ローナのことばに、ヴィクトルは複雑な表情を浮かべました。

「ローナの気持ちは、よくわかるよ。しかし、これも人が生きる術だ。町にねずみがあふれたら、人は生きてはいけない。かれらはときに、重い病を運んでくることもあるからな……」

ヴィクトルの声は、深刻なものでした。周りの空気が、重くなったような気がしました。

「……はやく行きましょう。いつまでもここにいたら、本当に足を挟んでしまうかもしれないわ」

「そうだな。この場所に、こんなにも大量の罠をしかけているんだ。もしかしたら、この上に城があるかもしれない。一度上に登ってみようか」

ちょうど、壁に沿ってはしごがあるのが見えました。あれを登れば、地上のどこかに顔を出せるはずです。

罠を踏まないように、慎重にはしごのもとへと進んでゆくと。

ふと、ローナの耳がぴくりと動きました。

「なにか、くる……! あっちから!」

ローナが、きた道を振り返りました。

すこしずつ地響きがきこえてきます。心なしか、地面が揺れているのも感じられます。

「な、なんだあれは……!」

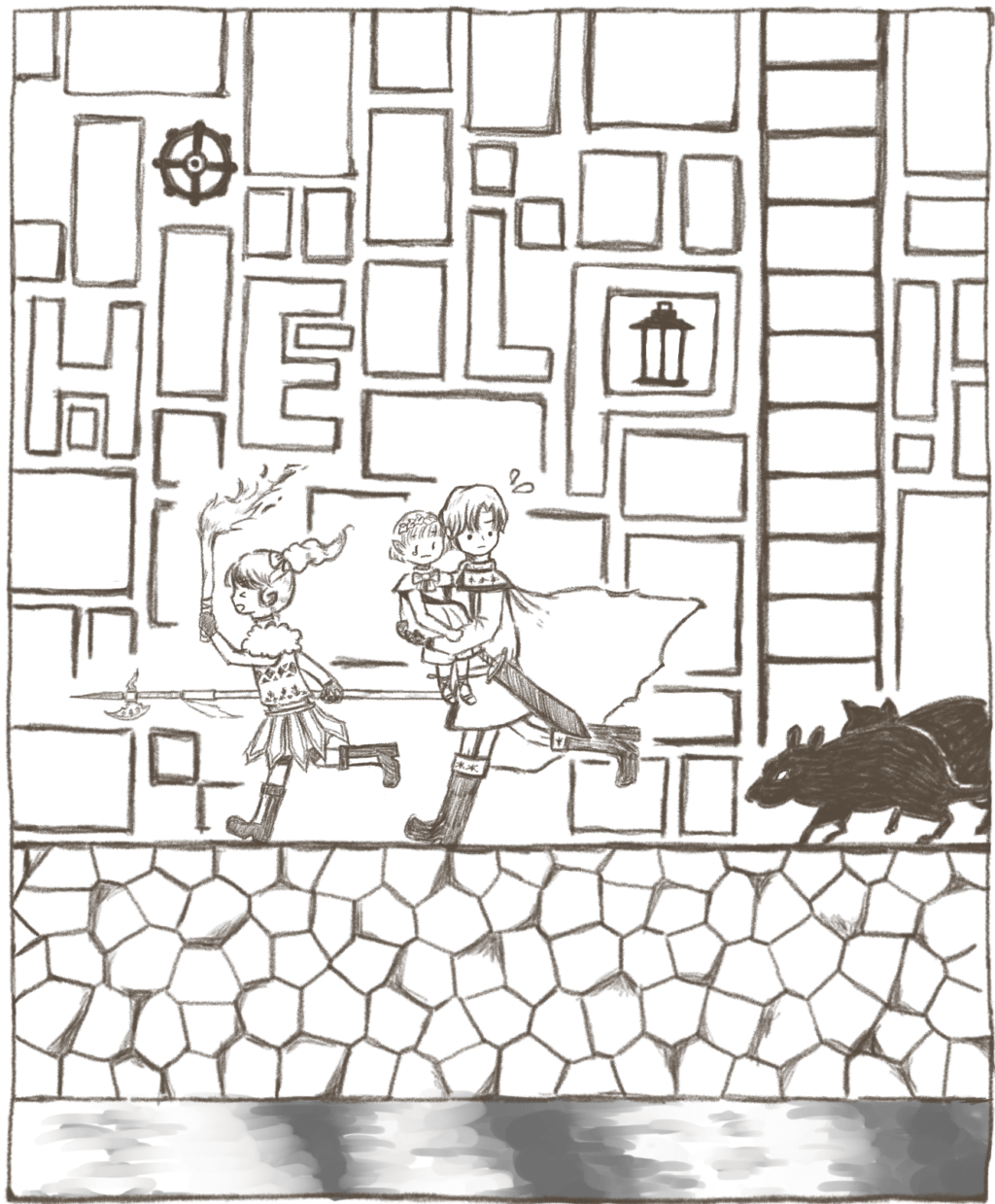

暗闇の中で、何百もの赤く光ったするどい目が、こちらを見つめていました。

「ねずみだわ! それも、ものすごーく、大きいやつよ!」

まるで犬ほどの体つきをした大ねずみたちが、ものすごい勢いでこちらに迫ってきます!

「まずい、逃げろ!」

ヴィクトルのことばを合図に、三人は水路を駆け出しました。

すぐ真後ろで、するどい金属音が響きました。大ねずみが罠にかかったのです。

あちらこちらで罠が動く音がきこえます。罠にかかった大ねずみは、黒い塵となって消えました。

「ねずみの姿をした、魔物だったのね! 罠がこんなにも大きいのも、魔物を倒すためだったんだわ」

すぐそこにまで迫ってきていた大ねずみが、三人の目の前で罠にかかりました。苦しむ魔物の鳴き声と、刃がかみ合う音が三人の耳にまとわりつきます。

「ひっ……」

その音におびえたローナは、体を震わせ動けなくなってしまいました。ローナの体を、ヴィクトルがとっさに抱きあげます。

ばちん。ばちん。ばちん。

背後で、魔物の体が挟まる音がきこえます。罠を逃れた魔物たちがこちらへ向かってくるのが、気配でわかります。

マリアもヴィクトルも、必死で水路を駆けぬけました。つかまったら最後、まちがいなく骨まで丸かじりです。

「魔物なら、倒さなくちゃ!」

「だめだ、数が多すぎる!」

舌をかまないように気をつけながら、マリアとヴィクトルがいい合います。

自分が罠にかかってしまっては元も子もありません。罠を避けながら、かつ全速力で走るというのは、とにかく大変なものでした。おまけに、ヴィクトルはローナを抱きあげたまま走っているのです。

けたたましい鳴き声が、すぐそこにまで迫ってきていました。

「魔物のえさになるのだけはごめんだわ。やっぱり、あたしがやっつける!」

「やめるんだ! 勇気と無謀は、全くちがうものだぞ!」

「じゃあ、どうすればいいのよ! このまま逃げていたって、どのみち死んじゃうわよ!」

マリアが水路中に響くぐらい、大声で叫んだとき。

突然、魔物の動きがぴたりと止まりました。辺りがしん、と静まります。

なにごとだろうと、マリアたちが振り返ると――いつのまにか、あの盗賊の少年が魔物の前に立ちふさがっていたのです。

「あ! あなた、どうしてここに?」

みんなは目を見開いて、少年の背中を見つめました。探していた少年が、まさか目の前にいるなんて。

少年が、マリアたちの方を振り向きました。

その表情を見て、マリアはぞっとしました。魔物よりもはるかに強い、恐ろしい殺気のようなものを感じたのです。

魔物たちもそれを感じとったのか、じりじりと後ずさりました。

少年はゆっくりと、魔物の群れの方へと歩いてゆきます。

「い、いっちゃだめ! ひとりになったら、あぶないよ!」

ローナの声にも、なにもこたえません。

黙ったまま、少年は魔物の方へと走りました。とても速い動きでした。

まるで恐ろしいものに追われているかのように、魔物たちは元来た道の方へと逃げてゆきます。

「まって! いかないで!」

ヴィクトルの腕の中で、ローナが叫びました。しかしそれも虚しく、魔物も少年の姿も、あっというまに見えなくなってしまったのです。

「あれが……マリアたちが探していた、盗賊の少年なのか」

ヴィクトルがつぶやきました。

マリアたちのあとを、つけていたのでしょうか。こんなところで偶然再会するなんて、奇跡でも起きないかぎりありえないことです。

「あの男の子……魔物に襲われなかったわ。それどころか、魔物があの子を恐れているように見えた。いったい、どうしてなの?」

マリアは腕を組んで考えこみました。その隣で、ローナはしょんぼりと肩を落としています。せっかく会えたのに、またなにも話せないままいなくなってしまったのですから。

みんなが、あの子を追いかけたい気持ちでいっぱいでした。けれどそうしていたら、オデットの呪いを解くことができなくなってしまいます。

地下水路に入ってから、どれぐらい経ったのでしょうか。もう、日も暮れてしまっているかもしれません。

「今は……城に向かおう。すべてが終わってから、あの少年の行方を追うしかない」

ヴィクトルのことばに、ふたりもうなずきました。

「たすけてくれてありがとう。ヴィクトル」

ようやく動けるようになったローナが、ヴィクトルにお礼をいいました。

「いいや。礼なら、あの少年にいってあげてくれ。よくわからないが――きっと、わたしたちを助けてくれたんだろう。……わたしが、もっと強ければ。きみたちを、こんな恐ろしい目にあわせずにすんだんだ」

マリアは怒ったように、腰に手をあてました。

「それはちがうわ。あたしだけだったらローナを抱いて逃げられなかったし、ひとりであの大群につっこんでいたと思うわ。そしたら、あたしもローナも死んでいたかもしれない。あなたがいてくれなかったら、こうはならなかったのよ」

早口でまくしたてるマリアを、ヴィクトルは驚いたように見ていましたが、やがて目を細めると。

「ありがとう、マリア」

微笑んで、マリアにそういいました。

「そ、そんなことより! はやく、地上へ出ましょう! いつまでもこんなところにいたら、気分が悪くなってしまうわ!」

マリアは顔を真っ赤にして、さっさと先へと行ってしまいました。

♫ Ⅶ マリアたち、さらなる大ピンチ

別のはしごを見つけたマリアたちは、そこから地上を目指すことにしました。

長いはしごを登ってゆくと、やがて鉄格子が見えてきました。どこかの、排水口の蓋のようでした。

マリアは慎重に蓋を外して、そろそろと顔を出しました。

目の前には、豊かな芝生がありました。それに、様々な種類の花たち。近くに人の姿はありません。

思い切って、マリアは外へと出てみました。美しい庭園が、目の前に広がっています。そして目の前には、なんと目指していた真っ白な城がありました。あまりに大きいので、こうして近くにいると、見あげてもどこまでも白い壁が続いているように見えます。

「だれもいないわ。出てきてもだいじょうぶ」

ふたりもはしごを登りきると、城の壁を見あげました。

「城がこんなにも近くに……ということは、ここは城の中庭だろうか。どうにか、城の敷地内に出られたようだな」

「ふふ。あたしの勘は、正しかったようね!」

マリアは得意げに胸を張りました。

空には変わらず雲がかかっています。水路に入ったころよりも、辺りはずっと暗くなっていました。正確な時刻はわかりませんが、日はすでに暮れているようです。

「ここまではうまくいったわね。これから、どうしましょう」

「オディールさんは、どこにいるのかなあ」

「オデット姫のお付きの侍女であったということは、今は偽者の姫君のそばにいるのだろうか。しかし姫君がいるところまで行くには、警備が厳しすぎるな……」

かといって、いつまでも同じ場所に立ち止まっているわけにもいきません。ひとまず城の中に入ろうと、三人は庭の植木に隠れながら進んでゆきました。

城の角を曲がろうとしたとき、先の方で話し声がきこえました。出かけた体をあわててひっこめ、そろそろと顔だけ出して声の主をたしかめます。

井戸の前で、ふたりの侍女が話しこんでいました。侍女たちは仕事の手を休め、おしゃべりに夢中になっています。

「それにしても、オディールはどこに行ったのかしら。ロットバルトさまがお城にいらしてから、姿が見えないのよね。オデットさまの給仕係もおろされてしまったようだし」

「ここだけの話、オディールはオデットさまの結婚を反対したそうよ。きっとオディールも、ロットバルトさまに恋をしてしまったのね」

まあ、と侍女のひとりが口元に手をあてました。その瞳が、おもしろそうに揺れています。

もうひとりの侍女が、話を続けました。

「さっきお城の前で、オデットさまが偽者だって騒いだ女の子がいたらしいの。兵士たちは、相手にしなかったみたいだけれどね。でもわたし思うんだけれど、その子の話って本当のことなんじゃないかしら」

侍女が話しているのはまちがいなく、マリアのことです。マリアたちは顔を見合わせました。

「どういうこと?」

「オディールは、きっと悪い魔女に心を売ったのよ。本物のオデットさまを殺めて、自分がこの国の姫君に成り代わったんだわ。魔法で姿を変えてね」

「ええっ」

思わず声をあげてしまい、あわててマリアは口をふさぎました。侍女たちは一瞬、辺りを見回しましたが、すぐに興味をなくして再びしゃべり出しました。

「それじゃあ、今お城にいるオデットさまは、本当はオディールだってこと?」

「きっとそうにちがいないわ。だって、いつもオディールはオデットさまのこと、うらやましそうに見ていたもの。あの美しい容姿や、つややかな巻き毛をね。そして、自分が恋した相手までとられてしまったんだもの。やっかむのは当然のことだわ」

するとそのとき、城から年配の女性が出てきました。

「こら、おまえたち! しゃべっている暇があったら手を動かしなさい! 結婚式の準備はまだまだあるのだからね!」

ふたりはあわてたように、城の中へと入ってゆきます。閉じた扉を、マリアはにらみつけました。

「なんてことをいうのかしら! オディールさんは、オデット姫の親友なのよ。オデット姫を殺すなんて、ありえないわ!」

怒りが収まらないマリアの隣で、ローナが悲しげに顔をふせました。

「オディールさん、あんなことをいわれてかわいそうだよ……」

ヴィクトルだけが表情を変えぬまま、あごに手をあててじっと考えこんでいます。

「しかし……オディールさんの姿が見えないとなると、あの侍女の考えも、必ずしも否定はできないな」

あくまでも冷静なヴィクトルに、マリアはさらにいら立ちました。

「ヴィクトル! ロットバルトさんの次は、オディールさんを疑うつもりなの? そんなの、あんまりだわ!」

「オデット姫が湖にいることを知っていたのは、このふたりだけだ。どちらかが、オデット姫の呪いの鍵を握っている可能性は、大いにありえる」

マリアは、くちびるをかみました。

ヴィクトルのいうことはいつだって正しくて、いつも頼りになって――けれど今だけは、そのことばにうなずきたくはありませんでした。たとえ、ヴィクトルに嫌われようとも。

「……あたしはいや。お友だちを疑うなんて、絶対にいや。好きな人を疑うのも、絶対にいや。あたしは、オディールさんがお城のどこかにいるって信じてる。あたしたちに協力してくれるって信じてる。ヴィクトルがどれほど疑ったって、あたしはそれ以上に信じるんだから」

震える声で、そうつぶやきました。ローナがそっと、マリアの手を握ります。

ヴィクトルはかがんで、優しげな表情でマリアを見つめました。

「それでいい。マリアには、どうかそのままでいてほしい。だれかを疑うことなど……きみにもローナにも、してほしくはないんだ」

マリアは顔をあげました。ヴィクトル、と声をかけようとしたそのとき、見張りの兵士がこちらへとやってくるのが見えました。ヴィクトルは声をひそめ、ささやくようにいいました。

「今はとにかく、オディールさんを探そう。うわさの真相は、本人からきくしかない」

マリアとローナも表情を引きしめ、うなずきました。

「まずは、お城の中に入らないとね。お城で働いている人たちのお部屋から、中に入るのはどうかしら?」

マリアたちは城をぐるりと一周しながら、働き手たちが寝起きする部屋を探します。城の一番北側に、その部屋はありました。

窓からそうっと、中をのぞきます。マリアが思ったとおり、今は全員働きに出ているので、部屋にはだれの姿もありませんでした。

マリアは開いていた窓から、こなれた動きで中へと入りました。続いてローナが、ふたりに助けられながらどうにか窓枠を越えます。

最後にヴィクトルが部屋の中に入ると、三人はほっと息をはきました。

「マリアはなぜ、ここから忍びこむことを思いついたんだ?」

「お城からぬけ出すには、ここからが一番だもの。だから、逆に忍びこむのも、ここが一番いいと思ったのよ」

得意げにマリアがいいました。実際にマリアは、いつもここからぬけ出しては町へと出かけていたのです。

ヴィクトルは首を傾げましたが――今はのん気に話している場合ではありません。

「オディールさんの顔はわからないが……たしかオデット姫は、もらった首飾りと同じ、羽の髪飾りをオディールさんにあげたといっていたな。それを手がかりに、オディールさんを探してみよう」

城内では、結婚式に呼ばれた貴族たちがところどころで談笑をしていました。みんな、きらびやかなドレスや豪華なマントを羽織っています。

その華やかさのおかげで、マリアたちはその中にうまく溶けこむことができました。しかしそれでもよく見れば、槍を持った女の子に耳のとがった不思議な女の子。あまり目立ったことはできません。

「あら? 失礼ですが、結婚式に招待された方でしょうか? たしか、お子さまのご出席の予定は、なかったはず……」

いきなり背後から声をかけられ、三人は固まりました。振り向くと、ひとりの侍女がいぶかしげな顔をしながら、こちらを見つめています。

とっさに、ヴィクトルの口は動いていました。

「ご挨拶が遅れまして、申しわけありません。わたしは、オデットさまに結婚祝いをお贈りするために参りました、北の国のしがない騎士でございます。この子たちは……わたしの従兄妹でして。この国の美しい城が見たいと騒ぐものですから、つい連れてきてしまいました。おとなしくするよう、いってきかせますので、どうか城内に踏み入ることをお許しください」

苦しまぎれに思いついた嘘です。いったあとに、従兄妹というのはむりがあるような気がしました(なにしろ、三人とも髪の色も瞳の色もちがうのですから)。

もしも嘘がばれたらと、ヴィクトルは内心でひやひやしていましたが――ヴィクトルの微笑みを見た侍女は、うっとりとした表情になりました。

「まあ、そうでしたの。ぜひ、わたしたちの自慢の城を、しっかりと目に焼きつけてからお帰りくださいね。もちろん、オデット姫さまの花嫁姿も」

そういって、侍女は立ち去りました。三人はほっと胸をなでおろします。

「はあ……しかたがないとはいえ、こうして嘘をつくのは、やはり気が引けるな」

「そう? ちがう自分になれた気がして、あたしはすこし楽しいわ」

どこまでも肝が据わったマリアのことばに、ヴィクトルは肩を落としたのでした。

城内の端を歩きながら、マリアたちはすれちがう侍女を見つめました。しかし、だれも羽の髪飾りはつけていません。

「困ったな。このままでは、真夜中になってしまう」

ヴィクトルが、すこしばかりあせったようにいいました。今夜、空の真上に月が昇ってしまったら、オデットの呪いは永遠に解けなくなってしまうのです。

「やっぱり、ロットバルトさんのところに行ってみようよ。もしかしたら、ローナたちの話を信じてくれるかもしれないよ」

ローナが、ふたりにそう提案したとき。

廊下の曲がり角の先に、空色のドレスの裾がひらりと舞うのが見えました。あのドレスは、オデットが着ていたものと同じものです。

「もしかして、偽物のオデット姫?」

今なら、侍女も兵士たちの姿もありません。マリアたちは、廊下の先へといそぎました。

そして角を曲がった先には――廊下の窓から空を眺める、オデットの姿がありました。

オデットはマリアたちの方を見ると、驚いたように口元に手をあてました。

「まあ。あなたたち、いったいどこから入ったの? あなたたちのような不届き者を、招待した覚えはないわ」

声こそ穏やかなものでしたが、そのことばにはどこか棘がありました。

「とぼけないで! あなたが本物のオデット姫じゃないってこと、知ってるのよ! 白鳥になったオデット姫を、元に戻しなさいよ!」

マリアは眉をつりあげて、オデットに叫びました。

オデットは、やわらかく微笑みます。

「あなたたち、本物のオデット姫に会ったのね……。うふふ、真実の愛のことばさえあれば、呪いは解けるわよ。けれど、欲にまみれた愚かな人間たちが、だれかを愛する気持ちなど果たして持っているかしら?」

オデットの微笑みは美しく、けれど氷のようにつめたいものでした。ふたつの瞳は血のように赤く、あやしい光を宿しています。

「……おまえは、何者だ? オデット姫のふりをして、なにをたくらんでいる?」

ヴィクトルは低い声で、オデットに問いかけました。オデットはそれにはこたえず、別のことを口にしました。

「いいことを教えてあげましょうか。真実の愛のことばがなくても、わたくしを倒せば、呪いを解くことができるのよ。でもあなたたちに、それができるかしら?」

「ばかにしないで! 偽者のあんたなんて、あたしがこてんぱんにしてやるわ!」

「マリア、待て!」

ヴィクトルが止めるよりも先に、マリアはオデットめがけて槍を振りあげていました。

「きゃああああ!」

オデットが、悲鳴をあげました。その声が廊下の先まで響き渡ります。

「オデットさまの声だ!」

「なんだ、なにごとだ!」

声をきいた兵士たちが、どかどかと駆けつけました。

そしてマリアたちはあっというまに、兵士たちに囲まれてしまったのです。

不幸なことに、ちょうどマリアがオデットに槍を振りあげているところを見られてしまいました。これではだれがどう見ても、マリアの方が悪者だというに決まっています。

「オデット姫! 無事なのか!」

ロットバルトがやってきて、オデットを守るようにかばいました。その後ろではオデットが、おびえた目でマリアたちを見ています。

「この方たちが、いきなりわたくしを襲ったのです……!」

オデットは弱々しい声でそういうと、ロットバルトにしがみつきました。その姿に、兵士たちはあわれみの目を向けました。

「きみたちは、いったいどういうつもりなんだ! 勝手に城に入りこみ、オデット姫の命をねらうなど……!」

ロットバルトはマリアたちをにらみつけました。その目が、怒りで燃えています。

「ちがうわ! ロットバルトさん、あたしたちの話をきいてください! そのオデット姫は、偽物なんです! 本物のオデット姫は、呪いにかかってしまっているのよ!」

マリアのりんとした声にオデットはたじろぎましたが、すぐに瞳をうるませました。

「そ、そんな。ひどいわ……」

「姫さまが偽者であるわけがなかろう! 姫さまの美しさは、だれであろうと真似できぬだろうからな!」

兵士たちも、マリアのいうことなどすこしも信じてくれません。

「オデット姫を侮辱する者は、ぼくが許さない。この者たちを、地下牢に連れていけ」

「はなしなさいよー!」

兵士たちは、暴れるマリアから槍を取りあげました。

「どうしよう! このままじゃ、本物のオデット姫が……!」

そう叫んだローナを、ロットバルトがはっとして見つめました。

「……まさか、妖精か? あの、幸運をもたらすという! 言い伝えだけの存在では、なかったのか……この青い髪の少女だけ、塔の上に閉じこめておけ。あとは、地下牢に連れていくんだ」

ロットバルトのことばに従った兵士たちに、マリアたちは引き離されてしまったのです。

♫ Ⅷ 再び助けてくれたのは

ローナはひとり、西側の塔の上に閉じこめられました。

塔の中はやわらかな絨毯が敷かれていて、立派なベッドもあって、地下牢よりはずっと居心地のいい場所でした。しかしマリアとヴィクトルがそばにいなければ、うれしくもなんともないものでした。どうせつかまるのなら、みんなと一緒にいられる地下牢のほうがよかったと思いました。

(ロットバルトさんは、どうしてローナだけを塔につれてきたのかな。……妖精が、幸せを運んでくるといわれているから、なのかな)

けれど実際は、そんな力はローナにはないのです。それをロットバルトが知ったら、ローナはどうなるのでしょう――。

どうにか外に出ようとするも、扉には鍵がしっかりとかけられていて、開けることができません。窓の先は、どこまでも闇が続いていました。

窓を開けると、つめたい風が棘のように頬に刺さります。地面は見えなくとも、ここがとても高い場所であることが、ローナにもわかりました。楽器もとられてしまったので、魔法を使うこともできません。まさに、八方ふさがりでした。

ローナは、のろのろと座りこみました。

(……みんなのことを、たすけたいのに。そんな力、ローナにはないんだ)

マリアのように強いわけでもないし、ヴィクトルのようになにかをひらめくこともないし、魔法もうまく使いこなせない。人に幸せをもたらす力どころか、ここから出る力すらないのです。

暗い気持ちで、部屋の天井を見あげました。そして、まだ出会っていないほかの妖精たちのことを考えます。

ほかの妖精たちは、もっとうまく魔法を使いこなすのでしょうか。そうやって、たくさんの人たちを救ってきたのでしょうか。

(どうして、思い出せないんだろう。大切なことであるはずなのに)

ロレーヌというお姉さんのことは思い出せたのです。あとすこしで、自分のことがわかるような気がするのです。

自分がどこで生まれ、どこで生きていたのか。

自分の中に、大きな穴が空いているような気分でした。

扉の外で、かすかに物音がきこえました。振り向くと、扉の格子の先に人陰が見えます。

「だれ……?」

そう問いかけたローナは、目を見開きました。

さっき地下水路で出会った、盗賊の少年が立っています。

「よかった、無事だったんだね……!」

暗い気持ちもどこかへ吹き飛び、ローナは扉に駆け寄りました。格子の先から、少年が唇に人差し指をあてているのが見えました。静かに、といっているようです。

格子の先で、琥珀色の瞳がローナを見つめていました。

少年は、手にしていた細い針金を南京錠に差しこみました。指先できりきりと針金を回しています。

扉に隔たれていても、その子がそばいてくれるだけでローナはほっとしました。

「……あなたは、いつもこまったときにローナたちを助けにきてくれるね」

扉の向こう側に向かって、ローナが小声で語りかけました。

少年はただ黙々と、手を動かしています。

「あのね、レープクーヘンであなたが食べ物を分けていた兄妹――ヘイゼルとカシュっていうんだけれど。ふたりとも、あなたにお礼をいいたいって、いってたよ。あとね、ヘイゼルはあなたにあこがれているって。あなたは貧しいひとたちを助けてくれる、りっぱなひとだって」

「おれは、立派な人間なんかじゃない」

ぱち、とちいさな音が響きました。すると、鍵のかかっていた扉がいとも簡単に開いたのです。

ローナは、まんまるの目をさらに丸くして、少年の手を見つめました。鍵を持っていないのに、どうやって開けたのでしょう。少年の手は、まるで魔法がかかっているようでした。

扉をそっと開ければ、その子が手の届く場所に立っていました。それがとてもうれしくて、涙がこぼれそうになります。

「はやくここから逃げろ。……もう、人間を助けようだなんて考えるな」

少年は、静かにいいました。

「ま、まって。どうして、そんなことをいうの? あなたはどうして、妖精のことを知っているの? どうして、妖精の楽器を持っているの?」

少年の体が、かすかに動きました。

「あなたが持っているハープは、ローナのお姉ちゃんのものなの。記憶があやふやで、ちゃんとおぼえていないんだけれど……。ローナ、そのことをききたくて、あなたを探していたんだよ」

その手を取ろうとしたローナを、少年はぱっと払いのけました。

「妖精の楽器なんて、おれは知らない。人ちがいだ」

目をそらして、そうこたえます。

そうこたえた唇が、震えています。

ことば以外のすべてが、それが嘘であることを告げていました。

「おねがい。ローナ、自分のことを思い出したいの。自分の家族のことや、周りにいたひとたちのことも……あなたのことも、知りたいんだ」

少年は、かすかに顔をゆがめました。ひどく悲しい瞳をしていました。

「お姉ちゃんのこと、妖精のこと……なにか知っているなら教えてほしいの。だいじょうぶだよ。マリアもヴィクトルも、みんないいひとだよ。こわくないよ」

「……いえるもんか。おれがしてきたことを知ったら、きみも、みんなも――」

少年が、そういいかけたとき。

城の鐘が鳴りました。夜が訪れたことを知らせる鐘の音です。

ローナは、はっと顔をあげました。

「たいへんだ! はやくしないと、オデット姫の呪いが永遠に解けなくなっちゃうよ!」

ローナは、少年の手を取りました。少年が手を引こうとしましたが、構わずに強く握りました。

「さっきの魔法みたいな方法で、マリアたちを助けてほしいの! マリアたちは、地下牢に閉じこめられちゃっているんだよ!」

少年は瞳に影を落として、顔をふせました。

「おれは、きみを助けにきただけだ。ほかの人のことなんて……」

「……おねがい。あなたの力が、必要なんだ」

のろのろと、少年が顔をあげます。ローナは、じっとその琥珀色の瞳を見つめました。

しばらく沈黙が続いたあと、ため息がきこえました。そして、

「……わかったよ」

そうちいさくこたえたのがきこえました。

ローナは顔を輝かせます。

「ありがとう! ねえ、あなたの名前を教えて!」

「……アラン」

「アラン! 本当にありがとう。あなたはやっぱり、優しいひとなんだね」

ローナは、今度こそアランの手を取ったまま、一緒に塔を駆けおりました。

「ここから、出しなさいよー! はやくしないと、真夜中になっちゃうじゃない!」

そのころ、地下牢ではマリアが叫びながら、鉄格子をがんがんとたたいていました。

「そこ、うるさいぞ! すこしはおとなしくしたらどうなんだ!」

見張りの兵士にどなられても、マリアは負けじと音を立て続けます。

こうなったら、見張りが気絶するぐらいの大声を出してやろうかしら、と意気込む始末です。

「マリア、すこし静かに。見張りの方もいろいろと苦労されながら働いているんだ。あまり迷惑をかけてはいけないよ」

ヴィクトルが、牢の壁にもたれながらいいました。まじめなヴィクトルらしい意見ではありますが、これではどっちの味方なのかわかりません。

「なにをいっているのよ、ヴィクトル! ここから出られなくちゃ、オデット姫の呪いを解くことができないじゃない!」

「おお、おれの大変さをわかってくれるか、若き青年よ!」

マリアのことばを遮るようにして、兵士が牢の前にやってきました。ヴィクトルよりも歳上のようでしたが、それでもまだ若い青年でした。

「お気持ちはよくわかります。牢の見張りは、若い兵士の仕事ですから。毎日、こんな暗い場所で仕事をしていると、息がつまるでしょう」

「そう、そのとおりなんだよ! おまけに退屈ときたもんだ。こうしているあいだにも、おれの同僚は騎士団に配属されて、輝かしい日々を送っているっていうのに……おれはどうしてこんな、かびくさい地下なんかに……」

日ごろの鬱憤がたまっていたのでしょうか、兵士はおいおいと泣き始めてしまいました。

「あらら。なんだか、情けないわねえ」

マリアがあきれたように、肩をすくめました。

「そう落ちこまないでください。地下牢の見張りも、立派な仕事です。たとえ騎士であろうと、見張りであろうと、窓ふき係であろうと、大切なのは主君に対する忠誠心。それさえ忘れずにいれば、あなたを見ていてくれる人はきっといるはず。わたしの父も、よくそういっていました」

ヴィクトルが兵士に声をかけると、兵士は鼻をすすりながらヴィクトルの顔を見あげました。

「き、きみは優しいんだなあ……こっちはとらえた立場だっていうのに、そう温かい声をかけてくれるなんて。なんだか悪いことをしている気分になってきたよ」

兵士はついに、鉄格子のあいだからヴィクトルに握手まで求めてきました。

それなら、ここから出してくれればいいのに! マリアはヴィクトルの後ろから、イーッと歯をむき出して兵士に悪態をつきました。

「しかしなあ、やっぱり退屈な仕事であることには変わらないよなあ。そうだ、こういうのはどうだ? たとえば侵入者がやってきたとする。それをおれが華麗にたおせば、きっと出世できる――」

ヴィクトルに向かって熱く語っていた兵士は、まさにちょうど背後からやってきた侵入者にまったく気づいていませんでした。

そしてかわいそうなことに、そのまま眠らされてしまったのです。

がくりと膝をついて、兵士は寝息を立て始めました。その後ろには、ローナとアランが立っていました。

「ローナ! よかった、無事だったのね……あら、あなたまで!」

鉄格子をつかみながらマリアが叫ぶと、アランは気まずそうに目をそらしました。

「アランがね、ローナのこと、たすけてくれたんだよ! マリアたちのこともたすけるために、一緒にここまできてくれたんだ」

アランはなにもいわず、牢にかけられた南京錠を手に取りました。器用に、針金を穴に通します。魔法がかかったように、南京錠はすぐに外れました。

マリアはローナと同じように驚いていましたが、その後ろでは、ヴィクトルが冷静な目でアランを見ていました。その手つきが、とても手練れたものであるとすぐにわかったのです。

(この少年は……ずっと、こういうことをやってきたのだろうか)

こうやって見張りを眠らせ、鍵を開けては、盗みを働いていたのでしょうか。

今、その手によって自分が助けられているのかと思うと、ヴィクトルは複雑な気持ちになりました。

「ありがとう。あなたには、二度も助けられちゃったわねえ!」

マリアが明るくお礼をいうと、アランは顔をそむけました。

それぞれ、ききたいことやいいたいことがありましたが、今は一刻も早く、ここから逃げ出すのが先です。

気持ちよさそうに寝息を立てている兵士の肩を、ヴィクトルは同情の気持ちをこめて、ぽんとたたきました。

「あなたに、輝かしい未来がありますように」

見張りが座っていたそばに、とられた荷物がまとめて置いてありました。マリアの槍とヴィクトルの剣、それにローナの楽器も無事です。

「ああ、よかった! 一度でも手放したりしてしまってごめんなさい、あたしの大事な宝物!」

マリアは槍の柄を、愛おしそうにぎゅっと握りしめました。

「もう一度、ロッバルト殿を説得しよう。時間がない、どうにかあのオデット姫が偽者であることを証明しなければ」

「待ってください!」

突然、奥の牢から呼び止める声がきこえました。

中には、侍女の服を着た女の人がひとり、閉じこめられています。

侍女の結った髪には、羽の形を模した髪飾りがありました。

「その羽の髪飾りは! ひょっとして、あなたがオディールさん?」

牢の中の侍女は、驚いたようにマリアたちを見つめました。

「あなたたち、わたしを知っているのですか? それに、オデットさまの呪いがどうとか……」

「お城にいるオデット姫は、偽物なのよ! 話すと長くなるんだけれど……とにかくあたしたち、本物のオデット姫に会ったの!」

見開かれたオディールの目から、涙がひとつこぼれました。

「ああ、オデットさまは生きておられるのですね! よかった……。あなたたちのいうとおり、お城にいるのはオデットさまなんかじゃありません。みんなの目はごまかせても、わたしにはわかるの」

オディールの頬に、涙が次々にこぼれてゆきます。心から、オデットの身を案じているのです。悪い魔女に心を売ったりなどせず、今も昔もずっと、オディールはオデットの親友だったのです。マリアは、胸の辺りが温かくなるのを感じました。

「お願いです、わたしをここから出してください。わたしを、オデットさまのところまで連れていってください!」

「アラン。オディールさんの牢の鍵も、開けてあげて」

すがるようにローナがいうと、アランはため息をつきながらも、再び南京錠に手をかけました。

「うわあああ!」

悲鳴がきこえたのは、そのときでした。ガラスが割れる音や、なにかが倒れたような激しい音もします。

「な、なにが起きているの?」

マリアもローナも、顔をこわばらせます。

助けを求める叫びがきこえました。ヴィクトルはすばやく剣をぬき、ひとり階段の方へと駆け出しました。

「わたしが、たしかめてくる。マリアたちは、オディールさんを頼む」

「まって! 気をつけてください、本当に悪い人は……!」

牢の中からオディールが叫びましたが、すでに階段を駆けのぼっていたヴィクトルの耳には、最後まで届きませんでした。

♫ Ⅸ 物語の黒幕は

城の大広間は、見ちがえるほどに荒れ果てていました。結婚式の華やかな飾りつけも、みんなめちゃくちゃに壊されてしまっています。

大広間に、ひとりの兵士が倒れていました。胸から血を流しています。

「だいじょうぶか! いったい、なにがあったんだ」

ヴィクトルは兵士を抱き起こしました。

「いきなり、巨大な黒いものが窓から襲いかかってきたんだ……!」

息もたえだえに、兵士がヴィクトルにいいました。

「そいつは、城の屋上の方へ向かった……このままじゃ、オデットさまたちが危険だ」

「わかった。きみは、ここで休んでいてくれ。わたしが行こう」

ヴィクトルはそっと兵士を寝かせると、屋上を目指して駆けあがりました。

「……なんだ、あれは」

月は、雲に隠れています。暗闇の中で、巨大なふたつの翼が見えました。

その下に、ロットバルトが立っていました。背後で羽ばたくものに恐れる様子もなく、笑みを浮かべています。

「ああ、きみか。勝手に牢をぬけ出すなんて、悪い人だね。それにしても、罪人ひとり閉じこめておくことができないなんて、この城の兵士は本当にまぬけぞろいなんだなあ」

ロットバルトを取り巻く不穏な空気に、ヴィクトルは身構えました。

「……まさか、あなたが」

「そのとおりだよ。オデット姫に呪いをかけたのは、このぼくだ」

つめたくそういったロットバルトは、まるで悪魔のようでした。

ロットバルトの手には、闇色に染まったオイルランプがありました。

「すべては、このオイルランプとの出会いから始まったんだ。これは砂漠の国の、闇市でこっそり取り引きされている代物でね。これを持っている人間は、魔物に襲われなくなるんだ。すごいだろう?」

ロットバルトは愛おしげな目を向けながら、ランプを掲げました。ランプはその手の中で、あやしい輝きを放っています。

ヴィクトルはじっと、そのランプを見つめました。手の中に収まるほどのちいさなランプは、一目見ただけでは特別な力などなにもないように思えました。

「信じられない、という顔をしているね。じゃあどうして魔物に襲われなくなるのか、説明してあげよう。このランプは、持ち主が抱いた憎しみや嫉妬、絶望……そういった感情を取りこむことができる。それはやがて、魔神というものを生み出すんだ」

それがこれさ、とロットバルトは頭上を指さしました。

羽ばたいている巨大なそれは、よく見ればふくろうの姿をした魔物でした。

「魔神というものはね、魔物よりもずっと強力なんだ。なんせひとりの人間が、長い時間をかけて、憎しみや絶望をランプに込め続けて生まれるんだから。その辺の魔物ですら、恐れるぐらいに強い力を持つんだよ。だから、魔神を封じているランプを持っているだけで、魔物たちは逃げ出すのさ。……まあ、このランプの本当の価値は、そこじゃあないんだけれど」

ロットバルトは、巨大なふくろうを見あげ、なにかをつぶやきました。すると、ふくろうは形をゆがめて、赤く輝く瞳をもったオデットの姿に変わったのです。

「ランプの表面をこすると、魔神があらわれる。そして主人であるぼくのいうことを、なんでもきいてくれるし、こうして姿を変えることだってできるんだ」

「……オデット姫に呪いをかけたあと、魔神に姫君の姿に化けて人々をだますように命令していたのか」

「ものわかりがよくて助かるよ。本当は姫の命を奪ってしまいたかったんだけれど、なぜか失敗してしまってね。あの姫もなかなかどうして、運がいい。結局この世の中は、運のいいやつだけが生き残るようにできているんだろう。ぼくが、このランプと出会えたように」

うっすらと微笑みを浮かべながら、ロットバルトはランプの表面を指先でなぞりました。

「まあ、本物のオデット姫さえいなくなれば、死のうが呪いにかかろうが、どうでもよかったんだ。ばかな城の連中や国民たちは、だれも姫が偽者であることに気がつかなかったよ。父親である、国王ですら気がつかなかった! ……ただひとり、あのオディールという侍女以外は。だから、あいつは地下牢に放りこんでやったんだ。命だけは助けてやった、ぼくは優しいと思わないかい?」

ヴィクトルの剣を持つ手に、力がこもりました。今にも、ロットバルトを斬りつけてしまいそうな勢いでした。その気持ちをどうにか抑えながら、ヴィクトルは問いかけます。

「なぜ、こんなことを?」

「人の上に立ちたいからさ。ぼくは生まれたときから、地位にも名声にも恵まれなくてね……そのせいで、散々みんなからばかにされた。だれにも、愛してもらえやしなかった。そんな家にぼくを生んだ親のことも恨んだし、ぼくをばかにしたやつのことも、ずっと憎んで生きてきたんだ。

そんなとき、憎しみから魔神を生み出して、従えることができる不思議なランプに出会った。最初は、半信半疑だったけれど……手に入れてよかったよ。ぼくの憎しみから生まれた魔神だけが、ぼくの味方でいてくれる。人間の仲間など、ぼくには必要ないんだ。

魔神を使って、ぼくをばかにしてきた人たちのことはみんな傷つけた。すばらしい気分だったよ。それが、きみにはわかるかい?」

「わかるものか! 人を傷つけていい理由など、あるわけがない!」

迷いのないヴィクトルの瞳を見て、ロットバルトは肩をすくめました。

「それは、きみが恵まれているからいえることだ。見たところ、きみはどこかの騎士だろう? 騎士だなんて、立派な貴族の一員じゃないか。どうせ、生まれたときからあまやかされて、おだてられて育ってきたんだろう。両親の名があるおかげで、きみは騎士になれたんだ。そんなきみに、ぼくの気持ちがわかるわけがないさ」

そのことばには、深い憎しみの気持ちがこもっていました。

ヴィクトルは、故国でのできことを思い浮かべます。握りしめた手のひらには、いくつもの豆のつぶれた痕がありました。

「……あなたこそ、わたしがどのような思いを胸に抱いて騎士になったのか――一生、わかりはしないだろう」

「そうだね。きみとは、わかり合うことなどできないよ」

ロットバルトは微笑みを浮かべたまま、こたえました。

「なぜ、オデット姫の命を奪おうとした? オデット姫はただ、あなたをまっすぐに愛していたというのに。オデット姫なら、あなたのことをわかってあげられたかもしれないというのに。なぜあなたは、それがわからないんだ!」

「うるさいな……ぼくは愛というものがこの世で一番信じられないし、嫌いなんだ。愛だなんて、そんな役にも立たないもののために生きるなんて、反吐が出そうだよ。

オデットがこの国の王女だと知ったときは、利用するしかないと思った。オデットに嘘の愛のことばをささやいて、ぼくに心を許した隙に魔神とすり替えてしまえばいいと。本物の王女なんて、ぼくにとっては邪魔者でしかないからな」

魔神が、オデットの姿から再び巨大なふくろうへと変わりました。翼が風を切る音が、やけに大きくきこえました。そのかぎ爪は、一瞬で人々の命を刈ってしまうほどのするどさです。

ふっと、ロットバルトの瞳に赤い光が宿りました。血のような赤色でした。

「どうしてだろうね……ランプを手にしたときから、人を殺してやりたい気持ちが、すこしずつ抑えられなくなっているんだ。この王国だって、はじめは襲うつもりなどなかった。ぼく自らが上に立ち、支配できればいいとだけ思っていた。でも、今はちがう。王も、姫君も、国民もみんな殺して、ぼくだけの王国にしたい。ぼく以外の人間が、生きることなど許さないよ」

ロットバルトのやわらかな微笑みの下に、ことばにできない狂気がひそんでいるのをヴィクトルは感じました。背筋を伝って、冷や汗が流れてゆきます。

そのとき、遠くから一羽の白鳥が飛んできました。淡く光っている翼から、それがオデットであることがわかりました。帰りが遅いヴィクトルたちを心配して、自ら王国に出向いたのです。

うまく飛べずに、何度も木に引っかかってしまったのでしょう。翼はぼろぼろになっていました。

「オデット姫! きてはいけない!」

ヴィクトルの叫びに、白鳥は一瞬だけ戸惑いましたが、ロットバルトの姿を見つけると、うれしそうにかれのもとへと飛びこもうとしました。

それを、ロットバルトが剣で斬りさきました。

驚いた表情のまま、白鳥がばさりと落ちてゆきます。とっさに、ヴィクトルが白鳥を受け止めました。胸元から血が流れています。

「なんてことを……ロットバルト、わたしはおまえを許しはしない!」

体中の血が、沸き立つようでした。今までに感じたことのない感覚でした。心臓が、激しく波打っているような感じがします。剣を握る手が震えます。

ヴィクトルにとって、こんなにも人に怒りを向けたのは、生まれてはじめてのことだったのです。

それを気にも止めず、ロットバルトは冷ややかに笑いました。

「ああ、もしかしてその白鳥が、まぬけなオデット姫か? まったく、愚かな姫君だ。ぼくがどんな人間かも知らないというのに、ひたむきにぼくを信じて、自らの正体を明かすんだから。呪いをかけたのがぼく自身であることも知らずに、ぼくを待ち続けているなんて滑稽だと思わないか? 真実の愛だなんて、そんなものはどこにもあるわけがないのに」

「やめろ! 人のことを信じて、なにが悪いというんだ!」

「……正義感に満ちあふれた、勇敢な騎士……本当に、反吐が出る」

ロットバルトが、憎らしげに顔をゆがめました。

白鳥のオデットが、ヴィクトルの腕の中から弱々しくロットバルトを見つめました。瞳に映るロットバルトは、もうオデットの知る優しいロットバルトではありませんでした。

「オデット姫、絶望したかい? そうやって、絶望の底まで落ちるがいい」

雲の隙間から、満月が顔を出しました。それはあとすこしで、空の真上へと昇ろうとしているところでした。

(ああ。とうとう、呪いは解けなかった。わたくしはずっと、白鳥のまま。それどころか、このまま死ぬのかもしれないわ。

でもね……わたくしはそれでも、あなたを愛することができて、うれしかったのよ。あなたと話した日々は、とても楽しかった。あなたがしてくれた旅の話は、わたくしの希望だった。あなたが、わたくしにくれたことばもすべて、胸の中で輝いているわ。たとえそれが嘘だったとしても……あなたのそばにいられれば、それでよかったの)

せめてそれだけでも、ロットバルトに伝えたいとオデットは思いました。しかし白鳥の姿では、なにもいうことはできません。その想いは、ロットバルトに届くことはありませんでした。

ヴィクトルの腕の中で、オデットは目をつむりました。

「オデットさま!」

階段を駆けあがり、オディールが屋上へと飛び出しました。そして、ぼろぼろになった白鳥を抱きしめます。

「ずっと、ずっと心配しておりました。あなたはわたしの、たったひとりの大切なお友だち。大好きな、大好きなオデットさま!」

すると、満月の光に照らされた白鳥が輝き――その光は人の形隣、オデットが元の姿に戻ったのです。

まさに満月が、空の真上に昇った瞬間でした。

オデットの姿は、人間のまま。呪いが完全に解けたのです。

空色のドレスはところどころ破れ、髪も乱れていました。

そんな姿でも、どこまでも美しいお姫さまでした。

オディールに抱きしめられながら、オデットはオディールを見つめました。

「オディール……なぜ、白鳥がわたくしだとわかったの?」

「ずっと昔から一緒にいたのですよ。そんなわたしが、オデットさまのことをわからないはずがないでしょう。たとえ、どんな姿であったとしても」

幼いころからのオディールとの思い出が、風のようにオデットの頭の中を駆け巡りました。お作法の先生にしかられて、泣いていたオデットをなぐさめてくれたのもオディールでした。苦手な青豆が食事に入っていたときに、こっそりオディールが食べてくれたこともありました。

「そんなにわがままですと、すてきなお姫さまになれませんよ」とあきれながらも、オディールはいつだって、オデットのそばにいてくれたのでした。

傷だらけの手で、オデットがオディールの頬をなでました。

「オディール。ありがとう。こんなわたくしのことを、友だちだと思ってくれて。わたくしも、あなたが大好き。心配をかけて、ごめんね」

オデットの呪いを解いたのは、オディールの愛する友だちへのことばでした。

ふたりの羽のネックレスと髪飾りが、呪いが解けたことを祝福するように、きらきらと輝きました。

「くそ、魔神の呪いが解けるなんて。ならば、この手で殺してしまうまでだ!」

ロットバルトが、オデットとオディールに斬りかかりました。その剣を、ヴィクトルが自分の剣の腹で受け止めました。

「今のうちに、お逃げください!」

「邪魔をするな! おまえもろとも、斬ってくれよう!」

激しい音を立てながら、剣と剣が交わります。

オディールがオデットの手を取り、階段の方へと駆け出しました。ふたりの背後を、巨大なふくろうが追いかけます。

ふくろうのかぎ爪が、オデットの背中を裂こうとしたときでした。

屋上へと飛び出したマリアが、槍を勢いよく振るいました。突然の攻撃に驚いたふくろうは、翼を広げ高く舞いがります。

「さあ、おりてきなさい! あんたの相手は、あたしよ! こてんぱんにしてやるんだから!」

声高らかに、マリアは槍先をふくろうへと向けました。ふくろうはけたたましい鳴き声をあげると、マリアに飛びかかりました。

ヴィクトルとロットバルトは、幾度も剣を交えていました。剣同士がぶつかるたびに、火花が散ります。

やがて、ヴィクトルの剣がロットバルトの剣をはじき飛ばしました。

膝をついたロットバルトの喉元に、ヴィクトルは剣先を向けました。

「降参しろ。あの魔神をランプに封じて、そして犯した罪を償え!」

「……さすが、本物の騎士は強いな。貴様を、すこしあまく見ていたようだ。ほら、ぼくを殺してみろよ。悪しき者をこの世から消し去ることが、正義の役目だろう?」

ヴィクトルは怒りに燃えた瞳で、ロットバルトを見おろしました。

「命はとらない。おまえは死ぬ前に、まだやることがある」

「ふん。命を奪うことが、怖いのか? それで騎士を名乗るなんて、とんだ恥さらしだな。相容れぬ者を殺すことなんて、ふつうのことだろう。人間が平気な顔をしながら、ねずみを殺すのと同じさ。人間は絶対に、ねずみと共存することはできないんだから」

「……」

ロットバルトに向けた剣先が、かすかに震えました。

「ところで。騎士はみんなを守るのが仕事なんだろう。当然、あの金髪の少女のことも、守りたいはずだ」

「……なにがいいたい」

「ぼくが生み出した魔神に、勝てるわけがない。あの少女は、じきにぼくの魔神に殺される。けれどきみが負けを認めたら、あの少女を助けてやろう」

巨大なふくろうのかぎ爪が、まさにマリアを襲っていました。槍でかぎ爪を受け止めながらも、すこしずつ後ろに追いやられています。

ヴィクトルの瞳が一瞬、揺らぎました。しかしすぐに、ロットバルトをにらみつけます。

「マリアはわたし以上に、強くて勇気もある。魔神ごときに、負けるはずがない!」

ロットバルトは笑みを浮かべたまま、ぼそりとなにかをつぶやきました。

「きゃあ!」

マリアが叫んで、尻もちをつきました。ふくろうがいきなり姿を変えて、人の形に変わったのです。

マリアの細い首を、魔神の手がしめました。

「けけっ、生意気な小娘だ! 魔神であるわたしに戦いを挑むなど、命を差し出しているも同然よ!」

魔神は楽しそうに、首をしめる手に力をこめました。苦しそうなマリアの声が、ヴィクトルの耳にまできこえてきます。

「マリア! やめろ、マリアを放せ!」

ヴィクトルが、ロットバルトにつかみかかりました。

「おまえが、あの子の代わりに死ねばいいだけだ。そうすれば、あの子は助かる。剣を捨てろ」

ヴィクトルは迷うことなく、自らの剣を放りました。

「これでいいか。さあ、マリアを放せ! わたしの命などくれてやる!」

ロットバルトは、にごった瞳でヴィクトルを見つめました。

「騎士風情が。だれかを守る、そんな自分の姿に酔いしれているのだろうな! だれかのために自分の命を差し出すなんて、愚かなことだ。まあいい。おまえはわたし自ら、この手で殺してやる」

ロットバルトが剣を拾って、剣先をヴィクトルの喉元につきつけます。剣先が喉をかすめ、血が流れ出ました。

「おもしろくないな。命乞いのひとつでもしたらどうなんだ」

忌々しそうにロットバルトがいいましたが、ヴィクトルはなにもこたえません。ただ静かに、ロットバルトを見据えています。

ヴィクトルの額から、汗が一筋流れました。

「たいへん! このままじゃ、マリアとヴィクトルが死んじゃうよ!」

階段のそばでオデットの手当てをしていたローナが、ハーディ・ガーディを抱えました。その手を、そばにいたアランがつかみます。

「やめろ! 魔法を使ったら、きみが死ぬかもしれないんだぞ!」

アランの顔は青ざめていました。前に森の火事を消そうとしたときも、こうしてアランはローナを止めたのです。

「それでもいいよ! ふたりが助かるなら、ローナはどうなってもいいよ!」

「おねがいだ、やめてくれ!」

懇願するアランの手を振り払い、ローナは屋上へ駆けあがりました。

「アラン。ローナは、みんなを助けたい。マリアが、ローナの魔法はいつかきっと役に立つっていってくれたの。ヴィクトルが、一番危険が迫ったときに魔法を使ってほしいっていったの。それがきっと、今なんだ」

ローナはアランに微笑むと、息を深く吸いこみ、ハーディ・ガーディを奏でました。

「ハーディ・ガーディ・カンタービレ! 大いなる風たちよ、マリアとヴィクトルを助けて!」

呪文を唱えたと同時に、屋上に突風が巻き起こりました。

マリアの首をしめていた魔神が、嵐のような渦に巻きあげられます。ロットバルトが手にしていた、魔神を封じていたランプも、ぐるぐると風にあおられながら舞いあがりました。

(やった! うまくいった! これで、ふたりをきっと助けられる!)

ローナがそう思った瞬間、景色がぐるりと一周したような気がしました。そのまま、意識が遠くなってゆきます。

ふらり、とローナが倒れた拍子に、体が屋上から落ちそうになりました。気を失ったローナに、アランが駆け寄りしっかりと抱きとめました。アランがあと一歩遅かったら、ローナは城からまっさかさまに落ちてしまっていたでしょう。

風がやんだ空の上から、月の光に照らされたランプが落ちてきました。

「しまった! あれだけは、あれだけは!」

必死でランプにすがろうとするロットバルトをヴィクトルが押さえつけ、叫びました。

「マリア! そのランプを壊すんだ!」

「まかせなさい!」

マリアが跳躍し、落ちてゆくランプにねらいをさだめ、槍を振りあげます。

見事、槍の先が必中しランプは宙で砕けてばらけました。

「ああ! なんてことをしてくれたんだ!」

ロットバルトははいずりながら、砕けた破片を手に取ります。ランプの破片は砂のように、さらさらとロットバルトの手から消えてなくなりました。

「くそ! よくも! よくもぼくの大事なものを!」

悲痛な声で、ロットバルトが叫びました。

ランプをなくした魔神が、はいずるロットバルトを見おろしました。

「お、おい! 主人はぼくだ! いうことをきけ! あいつらを、殺すんだ! ぼくの味方は、おまえだけなんだよ!」

ロットバルトがそう命令しても、魔神は見おろしたまま。ロットバルトの声など、きこえていないようでした。

じりじりと、ロットバルトを追いつめてゆきます。

「た、たすけてくれ! たすけてくれ!」

ロットバルトの顔は、恐怖と絶望に染まっていました。

屋上の端まで追いやられたロットバルトの体は、もはやほとんど、柵の外側へと飛び出していました。

「あぶない!」

ヴィクトルが、ロットバルトへと手を伸ばしたそのとき。

魔神が、ヴィクトルの方へと振り向きました。

とても、恐ろしい目をしていました。

この世のすべてを、恨んでいるような目をしていました。

「……!」

伸ばしたヴィクトルの手が止まります。その目ににらまれ、体は石のように重く、動くことができません。

そして――魔神は、ロットバルトを城からつき落としました。

だれもが、息をのみました。

ロットバルトが城から落ちてゆく時間が、痛いほどゆっくりに感じられました。

沈黙の中、最初に動いたのはマリアでした。

槍を大きく振りあげ、一瞬のうちに魔神の体をめがけてなぎ払ったのです。

魔神は、黒い塵となって消えてゆきました。ランプも魔神の姿も、もうどこにもありませんでした。

♫ Ⅹ 寄りそう勇気

気を失ったローナが目を覚ましたのは、あの夜から何日も経ったころでした。

ローナがまぶたを開けると、赤い光に染まったマリアとヴィクトルの顔が目に飛びこんできました。窓から、夕日が見えました。

「ローナ。よかった。本当によかった」

マリアが、横たわっているローナの首に手を回します。ヴィクトルも、ほっと息を吐きました。

「ローナ、どうしちゃったの? ここは?」

「お城の、貴賓室よ。あなた、魔法を使った反動で気を失ったの。前よりも、ずっと長く目を覚まさなくて……このままずっと目を覚まさなかったらどうしようって」

夕日の光で気がつきませんでしたが、よく見ればマリアの目は赤くはれていました。

「心配かけてごめんね。もう、だいじょうぶ」

ローナがそういっても、マリアはローナの首に手を回したまま。いつまでも、ローナに寄り添いました。

「魔法を練習すればいいだなんて、あたしが軽い気持ちでいったから、こんなことになってしまったんだわ。本当にごめんなさい」

どれだけ練習したって、だれかを助けたいという気持ちを抑えることなんて、きっとできはしないのです。ローナはこれからも、だれかを助けるためなら自分の命など簡単に投げ出してしまうのです。

こうなってしまうぐらいなら、もう二度とローナには魔法を使ってほしくないとさえ思いました。使わせなくてもいいように、もっともっと自分が強くならなくてはとマリアは思いました。

ローナはぼんやりとしたまま、ふたりにたずねました。

「……アランはどこ?」

気を失う直前、アランが抱きしめてくれたような気がしました。何度も助けてくれたのに、お礼のことばすら、ちゃんといえていません。

「わからない。気がついたら、ローナは安全なところに寝かせられていて……あの子の姿は、もうどこにもなかったのよ」

「そっか……」

せっかく会えたというのに、アランはまたするりと腕の中からぬけてゆくように、どこかへ行ってしまいます。

アランはとても、ローナのことを心配していました。何度も、魔法を使うなといっていました。けれど、それはなぜかと問いかけたところで、アランはなにもこたえてくれないような気がしました。

「……きみにもマリアにも、危険な目にばかりあわせてしまったな」

ヴィクトルの声は、沈んでいました。膝の上で握ったこぶしが、すこし震えていました。

「いいんだよ、ヴィクトル。ローナ、ふたりの役に立ててうれしいんだ」

つめたい夕日に照らされながら、そういって笑ったローナの姿が、ふたりの瞳にはひどく切なく映ったのでした。

ロットバルトの死は、不幸な事故として国中に知れ渡りました。

結婚式の前夜、突如城に魔物が襲いかかり、その魔物と相討ちになって、ロットバルトは命を落としたということになったのです。

国民たちは、深い悲しみに暮れました。ロットバルトが、本当はどんな人であったのか――それについては、公表しないことになりました。それを決めたのは、ほかでもないオデット自身でした。

オデットはしばらくのあいだ、ひとり部屋にこもって考え続けました。

(もしも、ロットバルトの閉ざされた心の内を、たったひとりだけでもわかってくれる人がいたなら。たったひとりだけでも、かれに寄り添える人がいたなら……ロットバルトは、魔神のランプなど手にしなかったかもしれない。自分の運命を、恨むことなどなかったかもしれない。たったひとりだけでも、かれに愛を伝えることができた人がいたなら――)

そして、ある日の朝。悲しみの底をさまよう国民たちに、オデットは力強い声でいいました。

「だれかのことを好きになっても、その人のすべてがわかるわけではありません。わかるためには、長い時間をかけて、その人と一緒に、同じ時を過ごすしかないのです。

なにかを抱えこんでいる人は、それをほんのすこしだけでも、だれかに見せる勇気を。それを見た人は、どうかその人を恐れずに……わかろうと、してあげてください。わたくしも、そうありたいのです」

着丈に振る舞う、そんなオデットの姿は、国を明日へと導く、夜明けの太陽のように輝いていました。

マリアたちが、シュネーバル国を旅立つ日。

オデットが、マリアたちに深々と頭をさげました。そのそばでは、オディールが優しく微笑んでいます。

「本当にありがとう。これからわたくしは、王女として、この国の未来をしっかり考えてゆこうと思います。だいじょうぶ、わたくしにはお父さまも、オディールもそばにいるもの。また、この国に立ち寄った際は、ぜひお顔を見せてくださいね」

オデットはマリアたちに、たくさんの食べ物や旅の資金を持たせてくれました。

「あのね、ローナは旅をしながらオデット姫の強さや、オディールさんの愛する心を、みんなに伝えてゆくよ。……ロットバルトさんみたいな人が、もう生まれないようにって、願いをこめながら」

ローナのことばに、ふたりはすこし恥ずかしそうにはにかみました。

「オデット姫。あなたはとっても強くて、すてきなお姫さまだわ。あなたがいれば、この国はもっともっと、輝くのでしょう。だから……どうかこの国を、ずっと守っていってください」

いつになく真剣な表情でいうマリアに、オデットはしっかりとうなずきました。

「この国の王女として、約束します」

そういったあと、心配そうに城の扉の方を見つめました。

「ヴィクトルさんにも、もうだいじょうぶだと、お伝えくださいね。なんだか、思いつめたような顔をされていましたから。……守ってくれてありがとうと、どうかお伝えください」

ヴィクトルは町の外にたたずみ、遠くを見つめていました。

標高が高いこの場所からは、ふもとの景色がよく見えます。青空の下に、鮮やかな森の緑が広がっていました。

(わたしには、ロットバルトの気持ちなどわからない。地位や名声のために、だれかの想いを踏みにじるなど、わたしは許さない。あのとき感じた怒りを、わたしは忘れないだろう。しかし……それでもわたしは、助けられる命は助けるべきだったんだ)

自分が、魔物を恐れなければ。恐れず手を差し伸べることができていれば、ロットバルトは今も生きていたのかもしれません。

(生きていれば、罪を償えたかもしれない。かれの心が、これから憎しみではなく希望や愛する気持ちを抱くこともできたかもしれない。死んでしまっては――なにもできないまま、終わってしまう)

そんなヴィクトルの後ろ姿を、マリアが見つめていました。

その背中にどんなことばをかければいいのか、マリアにはわかりませんでした。

ただ、どんななぐさめのことばも、はげましのことばも、今のヴィクトルには届かないような気がしました。

だから思い切って、マリアは明るくヴィクトルの背中を押しました。

「さあ! まだまだ山道は、長いのよ! はりきって行かないとね!」

いきなり背中を押されたヴィクトルは、驚いて振り向きます。

マリアの笑った顔を見て、ヴィクトルもつられて笑いました。

「そうだな。さあ、そろそろ出発しようか」

足元に咲いている花々が、静かに風に吹かれて揺れていました。