四楽章

盗賊は砂漠の星を見る

♫ Ⅰ 金色の砂漠

きらめく砂丘が、目の前に広がっています。

今までそばにあった木々や花たちは姿を消し、代わりに色あせた枯れ草が、ところどころで風に吹かれて揺れています。

空には雲ひとつなく、夏の始まりの太陽がじりじりと照りつけていました。

「すごい! これが、砂漠なんだ……!」

そんな砂漠の端で、感嘆の声をあげる三人の姿がありました。

強くて明るい女の子のマリア。自分の背丈よりも長い、立派な槍を背負っています。その隣には、歌や音楽が大好きな妖精のローナと、優しくて頼りになる、青年ヴィクトルが立っていました。三人は砂漠にある都を目指して、ようやく山脈を越えたところでした。

三人はローナの記憶を取り戻す手がかりになる、盗賊の少年――アランを探しています。すこし前に訪れたシュネーバルという王国で、マリアたちはアランと出会いました。しかし気がついたときには、アランは再び姿を消してしまっていたのでした。

アランにききたいことは、山ほどありました。しかしなによりも、何度も助けてくれたお礼をいいたいとみんなは思っていました。なにしろアランがいなければ、ねずみの魔物に食べられていたかもしれないし、今も王国の地下牢に閉じこめられていたかもしれないのです。

「うわさにはきいていたが、砂漠がこんなにも暑いものとは……。立ち止まっているだけで、干からびてしまいそうだ」

砂漠はどこまでも同じ景色が続き、地平線がまっすぐに伸びているのが見えました。はるか彼方に、陽炎が揺れているのが見えます。

「あたし、もう頭に血がのぼってきた気がするわ……」

いつもは元気なマリアが、珍しく弱々しい声でいいました。マリアとヴィクトルは雪国育ちなので、あまり暑さに慣れていないのです。

ローナは心配そうに、ふたりの顔をのぞきこみました。

「だいじょうぶ? ふたりとも、つらそうだよ」

「ええ……なんとか。ローナは、平気なの?」

「うん。そのかわり寒いところは、体が氷になっちゃうって思うぐらい苦手なんだけれどね」

そうはいっても、このまま太陽の下に立っていては、みんな暑さにやられてしまいます。なるべく気温が低い早朝や夕方に歩くことにして、昼間の暑い時間はテントを張って、休みながら進むことにしました。

コンパスの針はしっかりと南を指していましたが、辺りには建物ひとつ、見当たりません。来る日も来る日も、目に映るのは、からからの青空と砂ばかり。行く先に砂漠の都が本当にあるのかどうか、三人は不安になってきました。

「いっそのこと、空でも飛べたらいいのに」

マリアがうんざりしたようにいうと、ローナが得意げな顔をしながら、肩からさげた楽器をなでました。ハーディ・ガーディという名前の、魔法の楽器です。

「風の魔法で、飛んでいこう! そうすれば砂漠の都まで、あっというまだよ!」

マリアとヴィクトルは、顔を見合わせました。

ローナの提案は、もちろんうれしいものでしたが――以前、ローナは魔法を使いすぎて気を失ったのです。そして、何日も目を覚まさなかったのです。

妖精の魔法は、ときに使った本人を傷つけてしまいます。特に、だれかを助けようとする気持ちが強ければ強いほど、深く傷つくのです。

もし、ローナが目を覚まさなくなってしまったら。エメラルドのような美しい瞳を、二度と見られなくなってしまったら――。そう考えただけで、マリアは心が凍る思いがしました。ヴィクトルも同じです。ふたりとも、ローナにはなるべく魔法を使ってほしくないと考えていました。

マリアは微笑みながら、ローナにいいました。

「それは、すてきな提案だわ。でもね、あたしははじめてきたところは、なるべく歩きたいと思っているのよ。その地をよく知るためには、自分の足で歩くのが一番だもの」

「わたしも、自分の国しか見たことがなかったから、こうしてまだ知らぬ大地を歩けるのは、じつはうれしいんだ。おっと、こんなことを思っていることが父上に知られたら、なにをいわれるか」

いたずらっぽくいったヴィクトルに、マリアもローナも笑いました。

途中で、キャラバンの行列に出会いました。キャラバンとは、隊を組んで砂漠を旅する商人たちのことです。かれらはらくだに乗って、砂漠の都へと向かっているところでした。

親切なキャラバンの人たちは、快く水や食べ物を分けてくれました。そのころには、マリアたちのかばんの中身は底をつきかけていたので、たいへんありがたいことでした。

「慣れない人が、砂漠を徒歩で横断するのは危険だよ。今度から、らくだやろばを連れたほうがいい。かれらは暑さに強いし、重い荷物だって持ってくれる、すばらしい相棒だからね」

商人にそういわれ、三人はうなずきました。

「それにしても、いったいどうしてきみたちは、砂漠の都に用があるんだい? あそこは商人たちにとっては人気の町だけれど、子どもはなるべく近寄らないほうがいいと思うよ」

「あたしたち、人を探しているの。その人が、砂漠の都の生まれなのよ……たぶん」

アランが本当にそこで生まれたのかどうかは、わかりません。ただ、アランがその都の服装をしていた、というだけなのですから。

「なぜ、近寄らないほうがいいのでしょうか?」

ヴィクトルがたずねました。

「あの国は、悪いやつらが多いんだ。盗みや掏摸はしょっちゅう起こっているし、あやしいものを売っている店だってある。それに運が悪いと、人売りにつかまって、売りとばされてしまうんだ」

「人売り? ……人を、売るというの?」

マリアは眉を寄せました。商人のいうことが、信じられませんでした。そんなことは許されるわけがないと、当然のように思いました。

人はだれしも、自由でなければなりません。お金のために、その人の自由を奪うなど、ましてや命に値段をつけるなど――絶対にあってはならないことのはずです。

ローナは、その大きな瞳を揺らして、マリアにしがみつきました。ヴィクトルは黙ったまま、じっと商人の話をきいていました。

「身寄りのない若者や子どもは、人売りにねらわれる。それに、生活が苦しくて親が自分の子どもを売ってしまうことだって、珍しくないんだ」

そういったあと、商人はあわてて両手をあげました。

「勘違いしないでくれよ、わたしたちはそんなことはしない。もちろん、いい商人たちだってたくさんいるんだ。ただ、そういうやつらもいるから――きみたちも気をつけるんだよ」

それから何日か、マリアたちはキャラバンとともに都を目指しました。

長い道のりのあいだ、ローナはハーディ・ガーディを奏でて、キャラバンのみんなの前で歌をうたいました。

白くかがやく 白鳥は

呪いにかかった 王女さま

呪いを解くには 真実の

愛のことばが 必要でした

呪いをかけた 旅人は

人を恨んで 孤独に生きて

人を憎んで 闇をかかえて

愛を知らずに ねむりについた

はてさて 呪いを解いたのは

王女を愛する お友だち

ふたりは手を取り 王国は

かがやく未来へと 向かうでしょう

オデットとオディール、そして今はもうこの世にいない、ロットバルトの物語を紡いだ歌でした。商人たちは、熱心にローナの歌をきいていました。

「オデット姫たちは、元気かしら。いろいろあったけれど、みんなすてきな人たちだったわ」

シュネーバルを発ってから、だいぶん月日が経っていました。マリアはなつかしむように目を細めます。

「砂漠の都は……はたしてどんなところなのだろう。なにごとも、なければいいのだが」

人を売るという話をきいてから、マリアたちの胸の中には不安が渦巻いていました。

その不安は消えることなく――一行はようやく、砂漠の国へとたどりついたのです。

♫ Ⅱ 宝石の都

砂漠にある都は、ジャウハラといいました。

砂の粒が陽の光に照らされて、きらきらと輝く様子がとても美しいので、ジャウハラは〝宝石の都〟とも呼ばれていました。

都は海に面していて、港がありました。港にはほかの大陸から、たくさんの商人が海を越えてやってきていました。

「昔、ある商人が宝石や装飾品を持って、このジャウハラを訪れた。その商品の質がとてもよかったので、貴族たちがそれを求めてジャウハラにやってきた。それをききつけた別の商人が、負けじと自分も宝石を売り始めたんだ。そうやって、商人が次々に集まるようになっていって――今では、世界中の宝石や美しいものが、ジャウハラに集まるとまでいわれるようになったのさ」

キャラバンのひとりが、マリアたちにそう教えてくれました。

都の入り口で、三人はキャラバンたちに別れを告げました。ずっと砂地の上を歩いてきたので、もうくたくたです。髪にも細かい砂がこびりついているし、お腹はぺこぺこ。お風呂に入って、おいしいものを食べて、ふわふわのベッドで眠りたい気分でした。

夕暮れどきの町並みは、にぎやかで生き生きとしていました。大通りにはたくさんの店や屋台が並んでいて、おいしそうな香りを漂わせています。

町の景色も、今まで見てきたものとはまるでちがいました。

家は四角い、黄土色の石でできていて、壁には細かい模様が彫られています。半円状の屋根がついた、巨大な宮殿もありました。屋根にはいくつもの宝石がちりばめられていて、それがまた一層、美しく輝いていています。

群青色の空の下に広がる、そんな町並みの様子は、まるで絵画のようでした。

遠くへきちゃったんだなあ、と思うと同時に、マリアの心ははずんでいました。危険だという話ももちろん忘れてはいませんでしたが、それにしたって、初めてやってきた土地というものはわくわくするものです。

ローナは町の景色よりも、人々の服装を目で追っていました。みんな頭から布をかぶっていたり、首に布を巻いています。強い日差しを避けるために、人々はなるべく肌を隠しているのでした。服にはこの都をあらわす、太陽を模した刺繍がされていました。アランの服にも、太陽の刺繍がありました。

(やっぱりアランは、この都にいたことがあるんだ)

アランはどんな思いを抱いて、この都で生きていたのでしょう。町をゆけば、アランのことがなにかわかるでしょうか。アランのことを、知っている人がいるでしょうか。たとえば、家族や友だちが――。

「はやく、アランの手がかりを探そう!」

そう意気込むローナのとなりでは、ヴィクトルがなんだか眠そうに、ちいさなあくびをしています。

「どうしたの、ヴィクトル。だいじょうぶ?」

「ああ、気にしないでくれ。……暑いところは、どうも苦手で。すこし、疲れただけだ」

ヴィクトルは砂漠を渡っているあいだも、夜はマリアたちが眠るまで起きていました。それに、重い荷物だって持ってくれていたのです。ローナもマリアも、ずっとヴィクトルに頼りっぱなしでした。

「ローナ。気持ちはわかるけれど、今日はもう休みましょう。いっぱい寝て、元気になったら町を歩くのがいいと思うの」

マリアの提案に、ローナは素直にうなずきました。

宿の二階の窓から、ローナは外を眺めていました。ガラスのない、素朴な窓枠から、心地よい夜風が吹きこんできます。

砂漠に住む人々は、日差しの強い昼間は家の中で休みます。日が暮れるにつれ、まるで目を覚ましたように、町はにぎやかになってゆくのです。

今まで訪れたところは、朝日とともに人々は起き出し、日が暮れれば眠りにつく――それがふつうでした。

月夜の下で、たくさんの人が楽しげに歩いているのは、なんだか不思議な光景でした。

ローナは、キャラバンからきいた人売りの話を思い出しました。

(話をきいたときは、こわいって思ったけれど……全然、そんなふうには見えないよ。町は明るくてにぎやかだし、通りを歩くひとたちだって、楽しそうだもんね)

通り道の至るところに置かれたランタンの光が、なんとも幻想的です。

(お姉ちゃんは、この町にいるのかなあ。きっと、もうすぐ会えるよね)

ロレーヌと会えたら、まずなにを話そう? 今まで出会ってきた人たちのことを話して、そして人間はとても優しいことを話して――考えただけで、ローナの心はうきうきとはずみました。

自分と同じ、青い髪の女の子がいないかとローナは目をこらします。

町の端の、すこし暗くなった通りの角に、ちいさな人陰がありました。

茶色いくせっ毛。一瞬だけ振り向いた少年の瞳が、琥珀色にちらりと光りました。

(アラン!)

ローナは思わず、窓枠から身を乗り出しました。

アランとは、シュネーバルの城で会ったきりでしたが、その姿を忘れるわけがありません。あれはまちがいなく、探しているアランの姿です。

まさか、こんなにもすぐに会えるなんて! ローナは体が火照ってゆくのを感じました。

アランは今にも、路地裏へと消えようとしていました。このままでは、またどこかへ行ってしまいます。

追いかけないと――ローナが振り向くと、マリアはベッドに、ヴィクトルは椅子に座ったまま、うとうとと眠りについていました。どうやらふたりとも、暑さにやられてしまったようです。

(ひとりで、アランを探しにいこう。ふたりにたよってばっかりじゃだめだ)

ハーディ・ガーディを肩からさげて、ちいさなリュックを背負うと、ローナはそっと部屋の扉を開けました。

路地裏の角にたどりついたころには、アランの姿はすっかり遠くなっていました。闇に溶けこみ、今にも見失いそうです。周りの様子を見る暇もなく、ローナはアランの背中を必死で追いかけました。

しかし、足が遅いローナではまるで追いつけず――あっというまに、姿を見失ってしまいました。

(どうしよう、アランがいなくなっちゃった)

いつのまにか、にぎやかで明るい大通りからは離れていました。明かりはなく、三日月の細い光だけが頼りです。

路地裏にはだれの姿もなくて、しいんと闇が広がっているだけ。昼間はあんなに暑かったというのに、今は空気がひんやりとしています。

世界に自分以外、だれもいなくなってしまったような気分です。けれどローナは勇気を出して、暗闇の中を進んでゆきました。

(アランは、どうしてこんなところにいるの? こんなところに、ひとりぼっちだなんて……そんなの、さびしいよ)

なんとしてでも、アランのそばにいきたいとローナは思いました。抱きしめてあげたいと思いました。

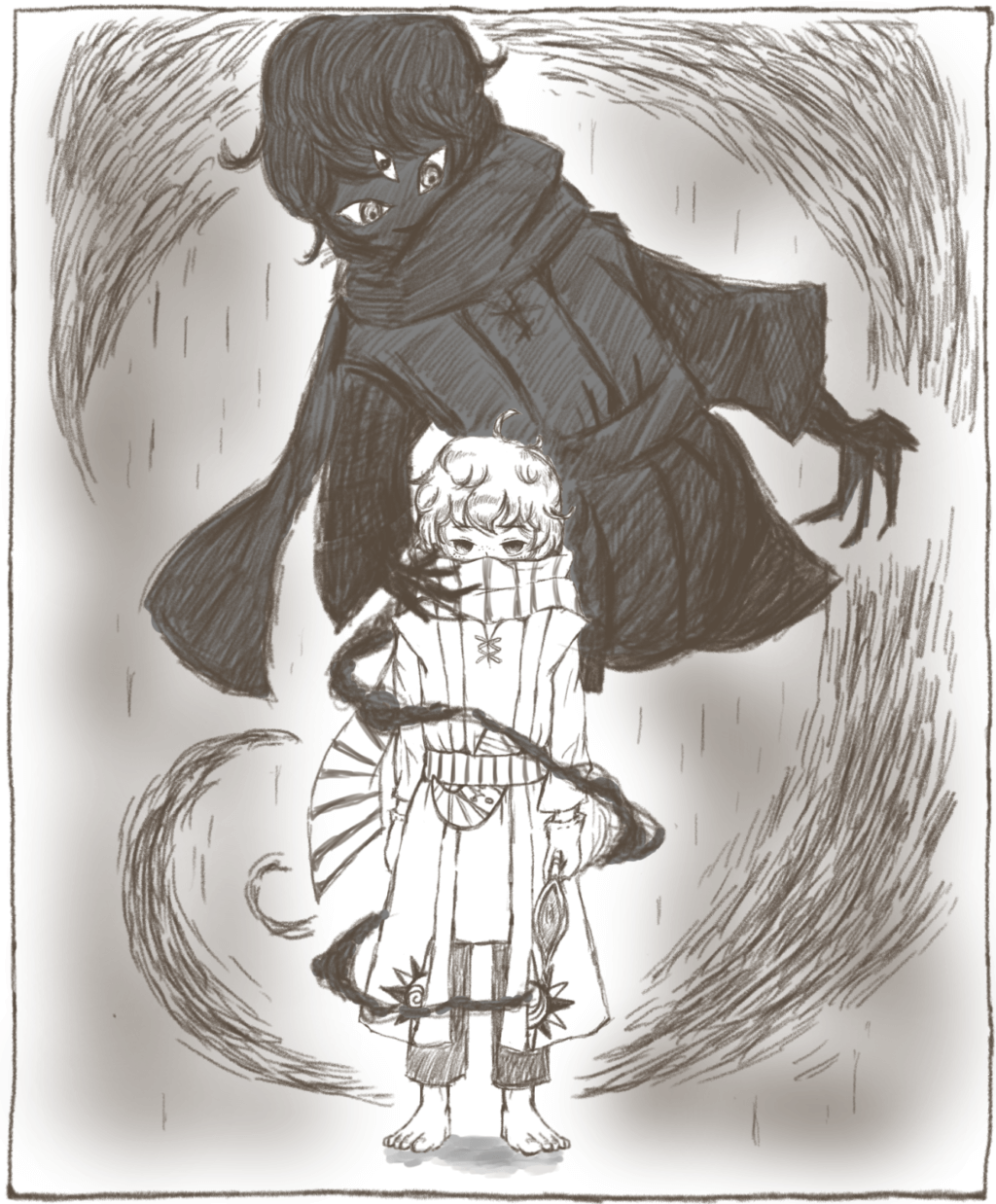

そんなローナの背後に、忍び寄る陰がありました。

「アラン?」

振り向いた途端、目の前が真っ暗になりました。

♫ Ⅲ マリアが見たものは

マリアは、ふと目を覚ましました。

「いけない。いつのまにか、眠っちゃっていたわ」

まだ頭がぼうっととしたまま、マリアは部屋を見回しました。

ローナの姿がありません。それに、ハーディ・ガーディも。

「まさか、ひとりで町へ行ったというの?」

マリアは窓枠に手をかけ、外を眺めました。ローナの青い髪は、どこにも見えません。

「大変だわ。探しにいかないと!」

ヴィクトル――そう名を呼んで、眠ったままのヴィクトルを起こそうとした手を止めました。マリアもまた、ずっとヴィクトルに頼りっきりだったことを気にしていたのです。

なんとか、ひとりでローナを見つけ出そうと、マリアは槍を手にして宿の外へと飛び出しました。

町を歩く人々は、幸いにもローナのことをおぼえていました。

「ああ、そのおじょうちゃんなら、走って路地裏の方へ行ったよ。あの、暗い角の先さ」

露店の主人が、品物を磨きながら教えてくれました。

「ただでさえ暗い路地裏は、あやしいやつらのたまり場なんだ。危ないから止めようと思ったんだが、よほど急いでいたみたいでさ。さっさと走って行っちまった。おじょうちゃんも、そんなところには行かないほうが身のためだよ」

そう忠告してくれましたが、それに従うわけにもいきません。マリアはお礼をいうと、自分も路地裏の方へと向かいました。

なぜローナが、そんな危険なところにひとりで行ったのかはわかりませんが、とにかく一刻も早くローナを見つけなければ!

露店の主人がいっていたとおり、路地裏の先は闇が広がっていました。

ヴィクトルがいてくれたら――マリアは戸惑いましたが、こうしているあいだにも、ローナが危険な目にあっているかもしれません。そう思うと、マリアの足は自然と動いていました。

通りは細く、曲がり角がいくつもありました。ローナを見つけたところで、今度は自分が迷ってしまうんじゃあないかしら、とマリアは不安になりました。

だれかがいる気配はありませんでした。屋台の主人がいっていた、あやしいやつらの姿なんて、どこにも見えません。

ローナの名前を呼ぼうかと思いましたが、そのあまりの静けさに、かえって声を出してはいけないような気がしました。

路地裏の一番奥に、ぽつんとひとつ明かりが見えました。マリアはすこしほっとして、明かりの方へと向かいます。

明かりの正体は、ちいさなテントを広げただけの、簡素な露店でした。

そこで売られているものを見て――思わずマリアは息をのみました。

闇色に染まったオイルランプです。シュネーバルの王国で見た、ロットバルトが持っていたランプと同じものです。

マリアは、ふらふらとその露店に近寄りました。

頭から布を目深にかぶった男が、店の番をしていました。布に隠れて、顔はほとんど見えません。するどく光る目だけが、こちらを見ていました。

そのつめたい光に、マリアは思わず後ずさりました。

「おい。ここはおまえのような、がきがくるところじゃないぜ」

露店の男は、しっしとマリアを追い払う仕草をしました。その動きに合わせて、男が吸っていたたばこの煙が揺れました。

マリアはその迫力に負けないように、こぶしを強く握りしめます。

「……このランプは、持ち主の憎しみや恨みの気持ちから、魔神を生み出すのでしょう?」

男は、なにもこたえません。

マリアは勇気を出して、男に問いつめました。

「どうして、こんなものを売っているの? こんな恐ろしいもの、この世にあってはいけないわ」

「恐ろしい、だと?」

低い声で、男がいいました。地の底からきこえてくるような声でした。

「これは恐ろしいものどころか、とても便利なものだ。持っているだけで、魔物に襲われなくなる。こんなにもすばらしいものは、ほかにない」

ロットバルトもそういっていたと、マリアはヴィクトルからきいていました。持ち主の憎しみから生み出された魔神のことを、魔物たちすら恐れ、近寄らないのだと。

マリアは、負けじと男にいいかえしました。

「必要ないわ。だって、こんなものがなくたって、だれかからもらった贈り物があれば、それが魔物から持ち主を守ってくれるもの」

「わかってねえな、おじょうちゃん。世の中には、そんな贈り物をだれからももらえないやつだっているんだよ。だれにも愛されなかったり、いらない存在だと捨てられたり、生きているだけで邪魔だと疎まれたり――ここにいるのは、そういうやつらばかりだ」

マリアの顔がこわばりました。まさか、そんな人たちがいるなんて考えたこともなかったのです。

「で、でも……このランプは、人を傷つけるものなのよ。それにこれを持っていた人が、魔神によって命を落とすところも見たの。こんなものは、やっぱりあってはいけない」

「それはその持ち主が、使い方を誤っただけだ。じゃあきくが、おじょうちゃんには憎み、恨んでいるやつが、この世にひとりもいないっていうのか?」

「いないわ、そんなひと!」

力強くいったマリアを、男は鼻で笑いました。

「なにも、人間にかぎったことじゃない。……いるだろう、おまえにも。その槍で、殺したいやつが。なぜおまえは、武器を持つ? 武器だって使い方によっては、命を奪うものだろう。違うか?」

男のことばに、マリアはうっ、とつまりました。

家族を、故郷を奪った魔物――それが、マリアにとって一番憎くて、嫌いなものでした。

恨みや憎しみは、また新たな魔物を生んでしまいます。だからお父さんのことばのとおり、魔物を憎まないようにしてきたつもりでした。

そんな気持ちで魔物を倒すのではなくて、だれかを助けるために槍を振ってきたつもりでした。

それでも――それでもどこかで、自分の大事なものを奪った魔物なんて、みんな死んでしまえばいいと――憎しみの気持ちをこめて、そう思ったことがあるのも、嘘ではありません。

「憎む気持ちが強ければ強いほど、魔神の力も強くなる。その力に、勝るものはないだろうよ。魔神は、憎しみにかられたやつの願いをかなえてくれる。おまえも、かなえたい願いがあるのならば、魔神に頼ればいい」

マリアの中に、ちいさな迷いが生まれました。あとかたもなく焼けてしまった故郷の景色が、頭によみがえりました。

もし、自分が抱いたこの気持ちで、すべての魔物を消すことができたら。強大な力で、今すぐにでもこの世にはびこる魔物を、倒せたら――。

魔神の力で、マリアも、魔物に苦しむ人々も幸せになれるのでしょうか。

心臓の鼓動が速まります。マリアはおそるおそる、闇色に輝くランプに手を伸ばしました。それを見た男が、うっすらとあやしげな笑みを浮かべていることに、マリアは気づいていません。

あとすこしで、マリアの指先がランプの表面に触れそうになったとき。

横から、その手をつかまれました。その力の強さに、マリアははっとしました。

「あなたは……!」

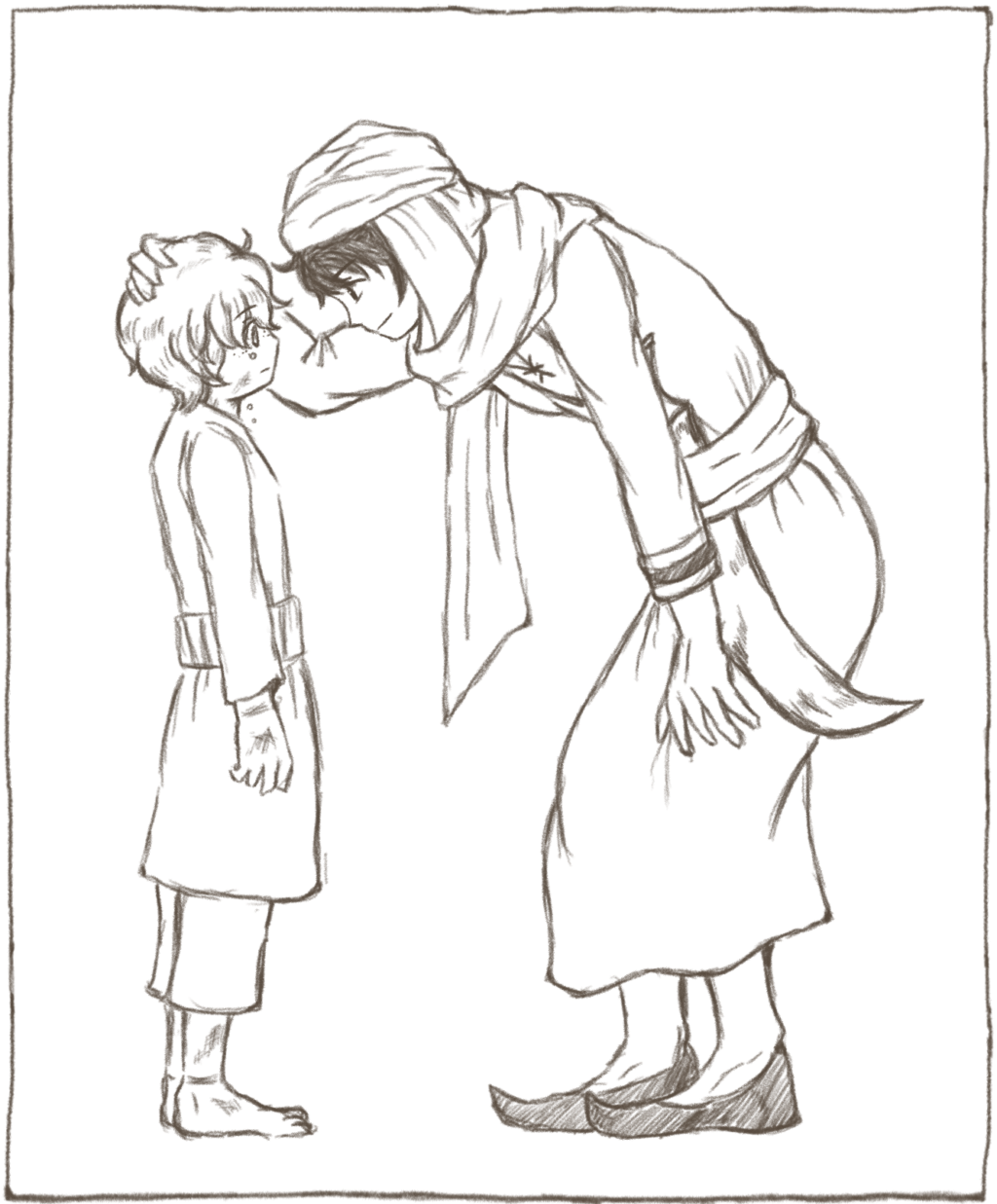

マリアの手をつかんだのは、アランでした。

「これに触るな」

アランは、ぼそりとそれだけいいました。

「ふん。がきが、がきを助けにきたのか? ――まあいい。おまえは、ここがどういうところか、よく知っているようだな。今回は見逃してやる。さっさと消えな」

アランは男をするどい目でにらみつけると、マリアの手を引いて、足早に歩き出しました。

マリアの心臓は、ばくばくとうるさいぐらいに鳴っていました。

あとすこしで、ランプに触れてしまうところでした。魔物を憎んではいけないという、お父さんのことばを忘れてしまうところでした。

(ごめんなさい、父さま……。あたしの心が、まだまだ弱いせいだわ)

そして、マリアは前を行くアランの後ろ姿を見つめました。アランが手をつかんでくれなかったら、今ごろランプを手にして、魔神を生み出していたかもしれません――。

アランは立ち止まりませんでした。歩きながら、マリアの手を引く力をさらに強めました。

「あのランプは、なんなの? それに、あの男の人は?」

「……願いをかなえるなんて、嘘だ。ランプにすこしでも触れたら、とりつかれてしまう。そして魔神はいつか必ず、持ち主の命を奪う。あいつはああやって、人をだまして金をとって、自分だけ幸せになろうとするやつだ」

「なら、なおさら放っておけないじゃない! 悪い人は、こらしめなくちゃいけないわ」

「……周りに、同じようなやつらが隠れてる。おれたちのような子どもを、つかまえて売るつもりだ。はやくここから、逃げないと」

「でも……」

「あいつらは、魔物のようにただ襲ってくるだけじゃない。……おれは、魔物より人間の方が、ずっと怖い」

静かな、けれどはっきりとしたアランのことばに、マリアはなにもこたえることができませんでした。

入り組んだ路地裏を、アランは迷うことなく進んでゆきました。どうやら、マリアを大通りの方まで連れていってくれているようでした。

「……あなたはどうして、こんなところにいるの?」

マリアがそうきいても、アランは振り向いてくれすらしません。

アランが、盗賊だからでしょうか? アランも悪いことをしているから、こんなにも暗い世界にいるのでしょうか?

その距離は近いはずなのに、アランと自分のあいだには、とても分厚い壁があるような気がしました。

「おまえ、あの妖精の仲間だろ。そっちこそ、なんでこんなところにいるんだ」

振りかえらぬまま、アランがそういったのがきこえました。

あの妖精、アランがいっているのはきっとローナのことです。そのことばで、マリアは自分が路地裏に迷いこんだ理由を思い出しました。

「ああ、そうよ! あたし、その妖精のローナを探しにきたの! ねえ、あなたローナを見ていない? この路地裏に入ったのを、見た人がいるの」

アランが振り向きました。見開いた、その瞳が揺れています。

「あたしたちね、あなたを探して、この都にきたのよ。あなたが着ている服を見て、この都の生まれなのかなって思ったから」

マリアは、アランの手を強く握りかえしました。

「ねえ、お願い。ローナのこと、一緒に探してほしいの。ローナは、あなたに会いたがっているのよ。あなたのことを、とても心配しているのよ」

「や、やめろ。もう、おれに構うな。放っておいてくれ」

その声が、震えていました。

「それは、あなたが盗賊だから? でも、何度もあたしたちを助けてくれたわ。今だって、あたしを助けてくれたじゃない。あなたは悪い人なんかじゃないわ」

「やめろ、やめてくれ!」

アランはマリアの手を振りほどき、ひとり路地裏へと消えようとしました。アランの行く手を、マリアがふさぎました。

「あなたは、なにを恐れているの? ローナのお姉さんのこと、知っているんでしょう? お姉さんのことを、ローナに話してあげてよ!」

「もう、いない。ロレーヌは死んだ。おれが殺したんだ!」

周りの空気が、凍ったような気がしました。

寂しく暗かった路地裏は、いつのまにか明るくなっていました。大通りはすぐそこです。

けれど、そのにぎやかな声や足取りは、マリアの耳まで届きません。

まるで世界から、音がなくなってしまったようでした。

♫ Ⅳ 秘密の呪文と、盗賊のアジト

「マリア!」

大通りの方から、マリアを呼ぶ声がきこえました。

振りかえると、ヴィクトルが息を切らせて立っていました。

ヴィクトルは安心したような、怒ったような顔をしながら、マリアの両肩をつかみました。その手に力がこもっています。

「ここにいたのか! よかった……。いったいどういうことだ、勝手にどこかへ行くなんて!」

こんなにも、ヴィクトルに怒られたのは初めてのことでした。けれどその瞳は、とても心配そうにマリアを映していました。

「ごめんなさい……」

マリアは、うつむきながら謝りました。

「……いいや。わたしが、ふたりが部屋を出たのに気がつかなかったのが悪かったんだ。いきなり怒ったりして、すまない」

どちらかといえば、ヴィクトルは自分自身に怒っていました。マリアやローナよりも歳上のヴィクトルは、ふたりと旅を始めたときから、自分がしっかりしていなくてはと思っていたのです。

それなのにいつのまにか眠ってしまって、ふたりがいなくなったのに気がつかなかった自分が許せなくて――つい、マリアに八つ当たりしてしまったのでした。

「……きみが、マリアを見つけてくれたのか?」

ヴィクトルがアランにたずねましたが、アランはなにもこたえません。

マリアとアランの会話は、ヴィクトルにはきこえていなかったようでした。ヴィクトルはため息をついて、マリアを見つめました。

「それで、ローナはどこに? 一緒じゃないのか?」

「……行方がわからないの。この路地裏の中に入ったのを見たって話をきいたから、探しにいったのよ。でも、見つからなかったわ」

「困ったな。どこに行ってしまったんだ」

ヴィクトルは辺りを見回しました。

そのとき、路地裏からふたりの男が出てきました。人ひとりぐらい、まるごと入れそうな袋を担ぐようにして運んでいました。

じつは、このふたりは悪い盗賊たちでした。それもまさにちょうど、悪事を働いたところで、人目につかないようにこそこそと出てきたところだったのです。

そうとは知らないヴィクトルが、袋の後ろ側を持っていた男に声をかけました。

「すこし、おたずねしてもよろしいですか?」

「ああ?」

振りかえった男は、ぎょっとしました。見るからに騎士のような格好をした人に、話しかけられたのです。ひょっとしたら、自分たちの正体がばれてつかまえにきた衛兵なのでは、と男はあせりました。

「し、知らない! 青い髪の小娘のことなんて、おれたちは知らないぞ!」

そう叫んだあと、あわてて口に手をあてました。

「まだ、なにもきいていないが。それより、青い髪の小娘といったな?」

するどくなったヴィクトルの目に、盗賊たちは飛びあがります。

「し、しまった!」

盗賊たちは、全速力で逃げ出しました。

「なに、あれ! 明らかにあやしいじゃないの、追いかけましょう! あなたも一緒にきてちょうだい!」

マリアは強引にアランの手を引いて、盗賊たちを追いかけました。

人の波を泳ぐように走りぬけ、港へとたどりつきました。ふたりの男はさらにその先の、浜辺の奥に向かっているようです。

「あの先は……!」

アランがちいさくつぶやきました。そしてマリアの手を振り払うと、風のような速さで盗賊たちを追いかけてゆきました。

その足取りといったら、運動が得意なマリアですら、なかなか追いつけないほどでした。

浜辺の先は、巨大な岩がいくつも積み重なった岩場でした。岩は高く積みあがっていて、行き止まりになっていました。

「おかしいわ。たしかに、こっちにきたはずよ。どこに行ったの?」

マリアは息を切らせながら、辺りを見回しました。盗賊たちの姿はどこにも見えません。こつぜんと姿を消してしまったのです。

「隠れられるような場所も、どこにもない。どういうことだ……」

呆然とするふたりの横で、アランはのろのろと岩に近づきました。

そうして、岩に手をそっとあてて、深く息を吐きました。

「ひらけ、ゴマ」

アランがちいさく、そうつぶやいたのがきこえました。

すると――岩がまるで扉のように、横にずれていったのです。

その光景に、マリアとヴィクトルは目を丸くしました。

「なにかの、魔法なのか……?」

しかし、岩を調べている場合ではありませんでした。奥から、声がきこえてきたのです。

「ローナの声だわ!」

洞窟の奥では、何人かの盗賊たちがローナを縄で縛りつけようとしているところでした。追いかけていたふたり以外にも、仲間がいたのです。

「こいつ、もしかしたら妖精じゃないか? おれ、きいたことがあるぜ。幸運を運んでくるっていわれているんだ」

「なんだって? じゃあ、一緒にいた方がおれたちも幸せになれるのかなあ」

「ばかをいうなよ。そんな珍しい生き物なら、大金で売れるじゃねえか。そんな、いつ来るかわからない幸せよりも、目先の幸せをおれは取るぜ。これでおれたちも、大金持ちだ」

ローナは必死にもがいていましたが、盗賊たちの力強さには敵いません。

「あなたたち、なんてひどいことを!」

マリアの怒りのこもった声が、洞窟内に響きます。その声に盗賊たちは、びくりと体を震わせました。

「げっ、おまえたち、どうやってここに入ってきたんだ!」

「まさか、洞窟の呪文を知っているのか?」

盗賊たちはあわてたように、ローナを後ろに隠しました。その奥には、山のように積まれた宝石や金貨が見えました。

「おまえたち、盗賊か。宝石だけでなく、人までも……。ローナをつかまえて、売るつもりだったのか? そんなことは、わたしたちが許さない」

ヴィクトルは、さげすむような瞳で盗賊たちを見おろすと、腰の剣をぬきました。

その姿に盗賊たちはすこしたじろぎましたが、すぐに自分たちも剣を構えます。

仲間の後ろに立っていた、盗賊の頭がにやりと笑いました。

「おまえのいうとおり、おれたちは盗賊さ。ここは、おれさまのアジトだ。呪文を知らなければ、決して開くことのない不思議な洞窟。隠れるには、ぴったりだろう? なぜ、おまえたちが呪文を知っているのかはわからねえが、たった三人でおれたちに勝てると思うのか? それも子どもばかりだなんて、なめられたものだ。おまえたちもつかまえて、まとめて売りとばしてやる」

「なによ、えらそうにふんぞりかえっちゃって! できるものなら、やってみなさいよ!」

マリアが、そばにあった岩を槍先で勢いよく砕きました。それを見た盗賊たちが、「ひいっ」と声をあげて飛びあがります。。

すると――ずっと黙っていたアランが、盗賊の前に立ちはだかりました。

「その子を放せ。ここから出ていけ。ここは、おまえのアジトなんかじゃない。盗賊シハーブのものだ」

それは今まできいたことのない、よく通ったアランの声でした。

頭は目を見開きました。

「盗賊シハーブだと? まさかここで、その名前が出てくるなんてなあ。シハーブは、たしかに砂漠では有名な盗賊だったが……それも昔のこと。うわさでは、貧乏人を助けてばかりいた、腑抜けたやつだったんだろう? そんなやつは、盗賊の片隅にも置けねえ」

「やめろ! シハーブさんのことを、悪くいうな!」

「さてはおまえ、シハーブの仲間か? いいか、シハーブはもういねえ。今さら戻ってきたところで、おまえを待つ者はもうどこにもおるまい!」

糸が切れたように、アランが頭につかみかかりました。頭はそれをいともたやすく、振り払いました。

アランの服の袖から、なにかがからんと音を立てて落ちました。

それは――。

「魔神のランプ!」

マリアが叫びました。

とっさに落ちたランプ拾おうと、アランがそれに触れた途端――ランプの口から、黒い魔神があらわれました。

「ああ、ようやくご主人がわたしを呼び出しましたか。まったく、ランプの中は狭くて退屈ですこと」

魔神は目をぎらりとさせて、盗賊たちを見おろしました。

「う、うわあ! なんだあれは!」

「ばけものだ!」

盗賊たちは、その姿を見るなり情けない声をあげます。

すっかり魔神におびえた盗賊たちは、我先にと洞窟の入り口へと走ってゆきました。

「逃がすものですか!」

マリアが、足払いをかけました。

すっ転んだ盗賊たちは、そのままなだれのように倒れこんで、ひとり残らず動けなくなってしまいました。

「命あるものを売るなど、非道で最低な行いだ。いつか必ず、おまえたちはその報いを受けるだろう」

ヴィクトルは吐き捨てるようにそういって、盗賊たちを縛りつけたのでした。

マリアは、ローナを抱きしめました。

ローナはマリアの腕の中で、ぼんやりとみんなを見つめていました。

「だいじょうぶ? どこも、けがしてない?」

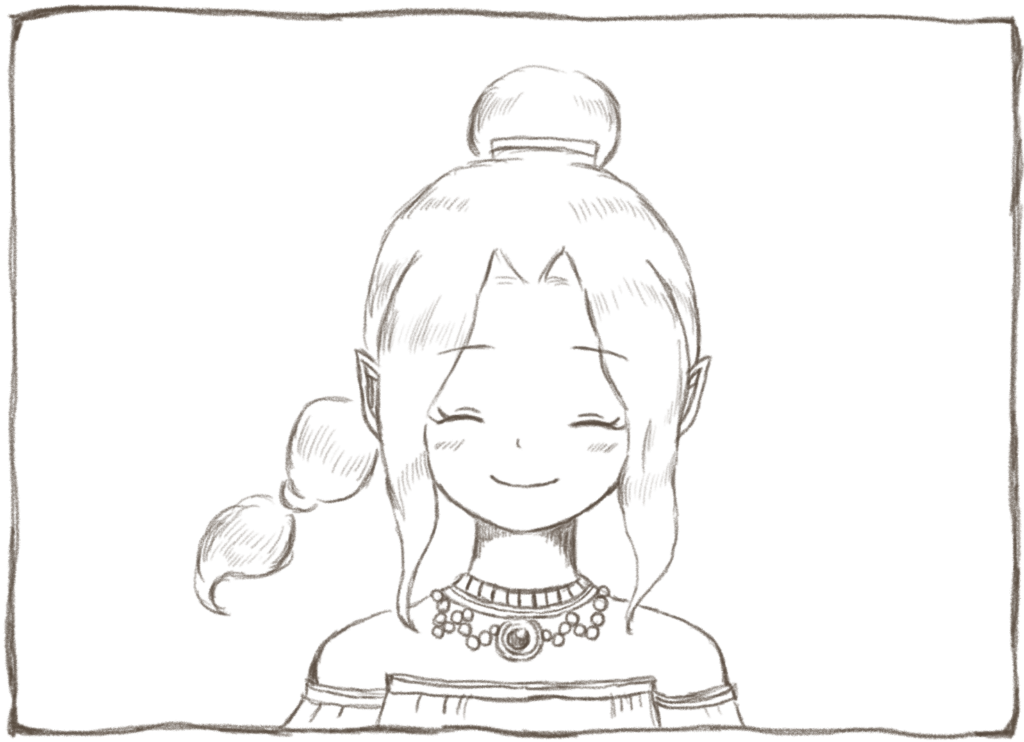

今にも泣きそうなマリアに、ローナは微笑みました。

「うん。ごめんね、マリア、ヴィクトル。アランの姿を見かけたから、ひとりで外に出ちゃったんだ。でもそのせいで、またふたりに心配かけちゃった。ローナはもう、だいじょうぶだから。いつも足手まといで、ごめんね」

本当は、だいじょうぶなんかではありませんでした。怖くて怖くて、今にも泣き叫びたい気持ちでした。

ローナは、人が好きでした。最初にマリアと出会ったときから、マリアの優しさや強さが、太陽の光のように輝いていると思いました。そのあと、ヴィクトルと出会って――ヘイゼルやカシュや、オデットたちとも出会いました。みんな優しくて、温かい人たちでした。

ロットバルトのように悲しい心をもった人もいましたが、それでもローナは人を信じていました。心の底から悪い人なんていないと思っていました。

旅をしてから、初めて人を怖いと思いました。自分の幸せのためなら、だれかが傷つくことをなんとも思わない人たちがいることを知りました。

(あれ……? この気持ち、前にも感じたことがある気がするよ。どうしてかな……人間のこと、大好きなはずなのに)

つめたい水の底に沈んでゆくような、この気持ち。いつ感じたのか、思い出せません。

「……人は必ずしも、いい人ばかりとはかぎらない。人をだまし、自分のことだけを考え、平気でだれかを傷つける人なんて、いくらでもいるんだ。人間はそうやって、何度も過ちを繰りかえしてきた。愚かなことだ」

ヴィクトルが、深いため息をつきました。

すこし離れたところから、アランがローナを見つめていました。その後ろでは、ランプからあらわれた黒い魔神が漂っています。

「前に、わたしたちが地下水路で魔物に追われていたのを、助けてくれただろう。そのとききみが魔物に襲われなかったのは、魔神のランプを持っていたからだったのだな」

「ふふ、そのとおりですよ。わたしは、そこらの魔物とは比べものにならないほど、強い闇の力をもっていますから。魔物ごときが恐れて逃げ出すのは、当然のこと」

アランの代わりに、魔神がこたえました。魔神は襲ってくる様子もなく、ただマリアたちを見おろしています。

「アラン……どうして、あなたが魔神のランプを持っているのよ? この魔神は、あなたが生み出したものなの?」

アランの琥珀色の瞳は、どろりと濁っていました。その瞳の奥に絶望が映っているのが見えて、マリアはどうしようもないほどの悲しい気持ちが、胸の内からあふれてきました。

「あたしには、触っちゃだめっていってくれたのに。それなのに、どうして! どうして、あなたが魔神を連れているのよ! まさか、まさかこの魔神が、ロレーヌの命を奪って……!」

思わずそう叫んだマリアは、はっとして口を押さえました。

「お姉ちゃんの、命……?」

ローナは目を見開き、アランを見つめました。アランの顔から、血の気が引いてゆきます。

「どういうこと……? お姉ちゃんは、もう、いないの……?」

「ち、ちがうのよ、ローナ。あたしの、いいまちがいだわ。今のは――」

「そうだ。ロレーヌはもういない。おれが殺した」

マリアのことばを遮って、アランはそういいました。底の見えない、深い絶望に染まった声でした。

ローナは信じられない、といった表情でアランを見つめています。

「どうして……? どうして、そんなことをしたの……?」

「……それは」

震えるローナのことばに、アランが口を開きかけたときでした。

ふっとアランの体から力がぬけて、その場に倒れこみました。

驚いてそばに駆け寄ると、苦しそうに息を荒らげています。

「アラン! アランってば!」

ローナが必死で体を揺さぶりますが、返事がありません。

ヴィクトルが、アランを抱き起こして額に手をあてました。その体があまりにやせ細っていて、ヴィクトルは息をのみました。

「ひどい熱だ。……きっと、ひとりで無茶をしすぎていたんだ」

思えば、アランの隣にだれかの姿を見たことは一度もありませんでした。友だちや、両親ですら、アランのそばにいたことはなかったのです。

アランのことを心配してくれる人は、だれもいなかったのでしょうか。ローナはたまらなくなって、アランの手を握りしめました。

その周りを漂っていた魔神が、口を開きました。

「ああ、かわいそうなご主人。このままでは、命を落としてしまいますね。あわれな少年は、こうしてひとり、永遠の眠りにつくのでしょう」

その口ぶりは、悲しそうでもなんでもなく、淡々としたものでした。

「ひとりぼっちじゃないもん。ローナたちがいるもん。それに、死なせないよ。ローナが、絶対アランを助けるから。だから、あなたはじゃましないでね」

ローナはリュックから薬草を取り出しました。妖精が作る薬は、どんな病気やけがだって治せるのです。

魔神はローナのその手つきを、ただおもしろそうに眺めているだけでした。そんな魔神に、マリアはすこし驚きました。魔神も魔物も、結局は人間を襲うものだと思っていましたから。

「あなたは魔神なのに、あたしたちを襲ったりしないのね」

「ご主人が、それを望んでいませんから。ご主人にあなたがたを傷つける気持ちがないのなら、わたしはそれに従うまで」

「けれどあなたも、憎しみや恨みの気持ちから生まれたものなんでしょう? そんなの、魔物と一緒じゃない」

マリアがいうと、魔神は大げさな仕草で両手をあげました。

「なんという屈辱! たしかにわたしは、この少年の絶望から生まれた魔神。しかし魔神とは、人のように自らの意思を持ち、考える力を持つ者。魔物のように、ただ生ける者を襲うだけの、下等な存在と一緒にされては困ります」

「なら、アランを助けてよ。あなたの主人なんでしょう」

魔神は、肩をすくめました。

「それはできません。いちおう、絶望の気持ちから生まれていますので。魔神には人を生かしたり、命を助けたりするような力はないのですよ。魔神がかなえられる願いは、人を傷つけることだけです」

しばらくすると、ローナの作った薬が効いたのか、アランの呼吸は落ちつきました。静かな寝息がきこえてきます。

ローナはほっと、胸をなでおろしました。

「よかった。これでもう、だいじょうぶ」

「わたしも前に一度、けがを治してもらったが……妖精が作る薬というのは、本当にすごいな」

ヴィクトルが、感心したようにいいました。

「ありがとう。……あのね、はじめてアランと会ったとき、なんだかなつかしいにおいがしたの。それは、妖精のにおい。ローナのお姉ちゃんの、においだよ。今も感じるんだ」

魔神は「ほう」とローナのことばに相槌を打ちました。

「さすがは、自然とともに生きる妖精。耳や鼻がすぐれていらっしゃる。たしかにこの少年は、あなたと同じ青色の、長い髪をもった妖精の少女のことを知っています。優しい雨のような、淡い月の光を思わせるような、儚い妖精の少女のことを」

お姉ちゃんのことだ、とローナはつぶやきました。ロレーヌのやわらかな微笑みを、ローナははっきりと思い出しました。

ロレーヌがもういないなんて、その命を奪ったのがアランだなんて、絶対に信じたくなくて――ローナは、魔神にたずねました。

「あなたは、アランの絶望の気持ちから生まれたものなんだよね。それなら、どうしてアランがそんな気持ちを抱いてしまったのかも、知っているの?」

魔神は目を三日月のように細めて、笑いました。

「いかにも。わたしはもともと、この少年が生み出したものなのですから。ご主人のことは、なんでもわかります」

「なら、おしえて。どうしてアランは、盗賊になったの? どうしていつも、ひとりぼっちなの? ――どうして、あなたは生まれたの?」

魔神は、「かまいませんが」とこたえたあと、すこしばかり考えこみました。

「本当に、よいのですか? 真実を、知ることになっても」

ローナは迷うことなく、うなずきました。

「いいよ。それが、どんなに悲しいことでも……ローナは知りたい。アランを、悲しみの底からたすけてあげたいんだ」

「そうですか。それならば、まずは少年が盗賊になった理由をきいていただきましょう」

そうして魔神は、アランの過去を話し始めました。

♫ Ⅴ アランが盗賊になったわけ

今から、五年ほど前のこと。

砂漠の都ジャウハラに、ひとりの少年がおりました。まだ八つぐらいの、ちいさな少年です。

名前は、アランといいました。それ以外のことは、なにもわかりませんでした。

アランは、人売りによって売られていた子どもでした。売られた人間は、だれかに買われると、その元で奴隷として働くことになるのです。それはひどいもので、まるで人が物のように扱われるのでした。

この都には、貴族たちが宝石や装飾品で着飾る一方で、アランのように身寄りのない子どもや、貧困に苦しんでいる人たちが何人も住んでいたのです。

それはまるで、宝石の輝きによってできた影のようでした。

その影に生きる人々は、毎日を生きぬくのがやっとでした。毎日どこかで、飢えに苦しみ命を落とす人がいました。人売りにつかまって、牢の中に入れられる人もいました。もしもだれかが自分を買って、外に出られたとしても、死ぬまでこき使われ続けるのです。だれかを愛することも、だれかに愛されることもないまま、死んでゆくのです。

宝石の都とうたわれるこの都も、アランの目にはすべてが灰色に見えていました。自分がいつから、どうしてここにいるのか、思い出せませんでしたが――どこか遠いところから売られてきたのだろうと思いました。アランの茶色い髪と琥珀色の瞳は、砂漠のものではなかったのです。

けれどそれがわかったところで、なにも変わりはしませんでした。自分には帰る家もなく、親の顔だってわからないのです。

牢の中から、手をつないで歩く親子の姿を見かけたことがありました。その姿が、うらやましくてなりませんでした。そして時が経つにつれ、その気持ちは次第にあきらめの気持ちへと変わってゆきました。

両親にとって、自分はいらない存在だったのです。たとえもう一度会えたとしても、きっと自分を抱きしめてくれなどしないのです。

すこしでも抵抗すれば、すぐに鞭でたたかれました。前に牢から逃げ出そうとした人は、罰として何度も鞭を打たれたのです。そうやって、力で人が人を支配している世界でした。

逃げ出した人が謝っても、涙を流しても、だれもその人を助けはしませんでした。

恐ろしさとあきらめの気持ちは、アランの心を闇に閉じこめました。自分は一生、ここから出ることなどできないのでしょう。牢の中か、あるいは売られた先で、自由を知ることなく死んでゆくのだと思いました。

どうして、人が人を売るのでしょうか。どうして、自分たちは自由に生きられないのでしょうか――。

ちいさなアランは、牢の中でひっそりと生きながら、光を失った目でその世界を見ていたのでした。

ある真夜中のこと。にぎわっていた町並みも、今は眠りについています。

静かな砂漠の町は、かすかに潮のにおいもします。それはアランが未だ見たことのない、海のにおいでした。

だれの姿もない、そんな夜がアランは好きでした。牢の中の自分をあわれむような目、なにか汚いものでも見るような目、自分を物のように扱う、貴族たちや人売りの目――それが、今はどこにもありません。

月と星だけは、牢の中からでも美しく見えました。幾千もの輝きは、世界がとても広いということを、どこにも行けないアランに教えてくれているような気がしました。

息のつまるような牢の中からではなくて、広い大地で夜空を眺めることができたら、どんなにいいでしょう。

(宝石なんかより、星のほうがずっときれいだ)

こうしてひとり、鉄格子のあいだから星空を眺めることが、アランの唯一の生きがいだったのです。

眺めているうちに眠気がやってきて、うつらうつらとしていると。

ふいに月の光を遮るようにして、大きな陰があらわれました。

牢の前に、男が立っています。

男は、アランを見ているようでした。逆光で男の顔はわかりませんが、こんなにも大きな体の人は、今まで見たことがありませんでした。

だれだろう――アランがその男から目を離せないでいると、男は牢の扉にかけられた、南京錠に触れました。

そしていともたやすく、それを外してしまったのです。

男は鍵を持っていませんでした。代わりに、細い針金を持っていました。

それを鍵穴に差しこんで、南京錠を開けたのです。とても静かで、一瞬のできごとでした。

「行くぞ」

男は低い声で、それだけいいました。光に照らされた男の瞳には、はっきりとアランの姿が映されていました。

不思議と、その男の自分を見る目は、いやだと思いませんでした。いつもなら、だれとも目を合わせたくないというのに。

この人に、ついていっていいのでしょうか。知らない人だし、体も大きくてなんだか怖そうです。よく見ると、腰に剣までさげています。連れられた先で、暴力を振るわれるかもしれません。

それに、自分だけが逃げ出してもいいのでしょうか。牢にいる人たちとは話したことはなかったし、友だちでもありませんでしたが、いざ自分だけがここから出るのは、悪いことのような気がしました。

アランがそわそわとしていると、男はいいました。

「扉は開けた。ほかのやつらも、逃げる気があるなら自分で出ていくだろうよ」

おまえは、どうなんだ。

そうきかれて、アランは自分の中に広がっていた、あきらめの気持ちを塗りつぶしてゆくように――強い想いが生まれたのを感じました。

ここを出たい。この人がどんな人なのかはわからないけれど、まずはここを出て、自分の足で歩きたい。

アランはそっと、牢からぬけ出しました。はだしで踏む砂の感触が、なんだかくすぐったく感じられました。

「こっちにこい」

男はそっけなくいうと、音もなく砂漠の町を歩き始めました。その後ろを、アランが追いかけます。それはとてもゆっくりとした足並みで、アランを気にかけてくれているようでした。

満点の星空と白い月だけが、そんなふたりを見守るように、輝いていました。

港を通りすぎると、砂浜が見えてきました。

初めて見た海は、鏡のように星を映し出していて、とても美しいものでした。けれど水平線の彼方は、夜空と混ざるように黒く染まっています。どこまでも続く闇が、すこし怖くもありました。

「海を、初めて見たのか」

いきなり男に話しかけられて、アランはびくりと肩を震わせました。

そんなアランを見て、男は「あー」とつぶやきながら、頭をがりがりとかきました。

「……驚かせたわけじゃない。べつに、わからないならこたえなくてもいい」

ぶっきらぼうないい方ではありましたが、その声音は、どこか優しいものでした。

アランはあわてて、ちいさくうなずきました。そして男の顔を、じっと見つめました。顔に大きな傷があります。

大人は、とても怖いものだと思っていたのに。なぜかアランは、この男の顔を見ているだけで安心するのでした。

「……なにを見ている」

男はアランを見おろしながら、不機嫌そうにいいました。

うつむいてしまったアランに、男はまた「あー」といいました。

「いや、べつに、怒っているわけじゃない。……おまえ、話せるか」

アランは、もう一度ちいさくうなずきました。とはいえ、人と話すなんてことは今までほとんどなかったので、なにを話せばいいのかはわかりませんでした。

「名前は、わかるのか」

「……アラン」

男の問いかけに、ぽつりとそれだけこたえました。

「そうか」

男も、そうこたえただけでした。

それからまたしばらく、ふたりは砂浜に沿って歩いてゆきました。

やがて、巨大な岩場の前にたどりつきました。いくつもの大岩が積み重なっている場所でした。

男は、そのうちの岩のひとつの前に立つと、静かにいいました。

「今からおれがいうことばを、だれにもいうんじゃねえぞ。それが、おれとの約束だ。わかったか」

アランがうなずくと、男は岩にそっと手をあてました。

「ひらけ、ゴマ」

すると、どうでしょう。触れていた岩が、ひとりでに横に動いたのです。

ずれた岩の先には、洞窟が続いていました。

「入れ」

男に促され、アランはそろそろと洞窟に足を踏み入れました。

ふたりが中に入ると、岩はまたひとりでに動き、入り口をぴったりと閉ざしてしまいました。

外からの光がなくなったと同時に、奥の方がぼんやりと明るくなっているのが見えました。

「遅かったですねえ、シハーブのだんな! てっきり、つかまっちまったかと思いましたよ!」

若い男が奥からやってきて、へらりと笑いながら男に声をかけました。そこで初めて、アランは男の名前がシハーブということを知りました。

「おれが、そんなへまをするわけがねえだろう。ナジュム、もう夜も遅いっていうのに、なんで起きていやがる」

「みんな、だんなの帰りを待って起きていたんですよ! だんながなんの計画もなしに、ひとりで夜に出かけるのは珍しいですからね」

ナジュムと呼ばれた男は、親指を立て洞窟の奥に向けました。何人かがこちらに向かって手を振っています。

「どこに行こうと、おれの勝手だろう。それより、明日も朝から一仕事あるんだ。おまえら、寝過ごしたりでもしたら、ただじゃおかねえからな」

いっていることこそおっかないものでしたが、やっぱりシハーブの声音は、どこか優しいものでした。

「わかってますって! それより、なにを手に入れてきたんです?」

「こいつだ」

シハーブが体をずらすと、その後ろに隠れていたアランの姿があらわになりました。

「はあ。こいつはまた、ずいぶんとちいさな、がきんちょじゃあないですか!」

ナジュムが、アランをまじまじと見つめました。アランは体を震わせ、いそいでシハーブの陰に隠れました。

「ああ、かわいそうに。こんなにおびえちまって……。だんな、ちゃんと自己紹介とか、この場所のこととか説明したんですか?」

「……そんな暇はなかった」

ナジュムは、大げさにため息をつくと、やれやれと両手をあげました。

「そんなことをいって、本当はその無愛想な性格が出ていただけでしょうに。ただでさえ顔が怖いんだから、せめて笑顔でいないと。そんなんだから、だんなは誤解されちまうんですよ」

「うるせえ。それ以上むだ口をたたいたら、てめえの口を縫ってやるからな。おれは寝る。こいつの世話、やっておけ。名前はアランだ、ことばもわかる」

シハーブはそういって、さっさと洞窟の奥へと消えてしまいました。

「まったく。すぐに人任せにするんだからなあ、おれたちの頭は」

ナジュムは苦笑いを浮かべると、アランの前にしゃがみました。

「おれは、ナジュムっていうんだ。おまえは、アランだったか? シハーブのだんなは、ぶっきらぼうだけど、根はとても優しいんだ。だから、心配するなよ」

そういったあと、アランの手足を見て「あ」と口を開きました。アランの手足には、枷がつけられていたのです。走って逃げ出せないように、武器を持てないように、人売りがつけたものでした。

「枷が、外されていねえじゃねえか。まったく、だんなってば気が利かないんだから。今、外してやるからな」

ナジュムは、懐から細い針金を取り出して、枷のつなぎ目に針金を差しこみました。真剣に、針金の先を見つめています。

やがて、かちりと音がして、枷が外れました。足の枷が外れると、今度はアランの手を取りました。

その手つきが、アランにとって不思議でなりませんでした。シハーブもナジュムも、針金一本でどうして鍵を開けることができるのでしょう。なにかの、魔法なのでしょうか。

アランの目線に気づいたのか、ナジュムは静かにいいました。

「どうして、そんなことができるんだって顔をしてるな。……おれたちはさ、盗賊なんだ。盗賊シハーブと、その一味。盗賊ってのは、盗むためならどんな鍵だって開けられる。その鍵の先にあるものを手にするために」

シハーブたちは貴族や悪人から、宝石を盗んで生活していました。盗んだ宝石は、行商人に化けて売ってしまいます。それでお金を手に入れて、食べ物を手に入れて――というふうに。

「盗賊ってものはさ、だいたいの人から悪者だと思われてる。おとぎ話に出てくる盗賊だって、最後には痛い目にあうか、主人公に倒されるだろ?」

アランは黙っていました。おとぎ話というものを、一度もきいたことがないのでわからなかったのです。

けれど、盗みが悪いことだとはアランにもわかっていました。牢の中から、ときどき荷物をひったくる人や、財布を盗む人を見たことがありました。盗まれた人は怒ったり、悲しんだり――ときには、盗みに失敗してつかまった人が、殴られていることもありました。

ところがその〝悪いこと〟を、シハーブたちはやっているというのです。

「まったく、気の毒なものだぜ。盗賊たちがどうして盗みを働くのか、どうして盗賊なんてものになったのか――そう考えてくれる人はいないんだから。そりゃあ、人のものを奪うのが好きな、本当の悪者だっているけれど。中には、盗みをしないと生きていけないやつらだっているんだ」

おれたちみたいなやつのことさ、とナジュムは続けました。

「シハーブのだんなは、ときどきジャウハラの町で、貧しい人たちを助けているんだ。食べ物を分けたり、人売りにつかまった人たちの、牢の鍵を開けたりしてさ。

ここにいるやつらも、生きるのに必死で、食べ物を盗んでつかまった。だんなはそんなやつらを逃がして、そして盗賊団をつくった。大金に囲まれて暮らしている貴族どもや、人の弱みにつけこんで金稼ぎをするような、悪い商人からしか盗まない盗賊団を」

熱く語るナジュムの声には、シハーブに対する敬意や、あこがれのようなものが感じられました。

「それに、あんなに怖い顔をしているけどさ。だんなは、子どもはいつだって幸せでなくちゃいけねえって思ってる。おまえがどこからきたのか知らねえけど、きっとおまえのこと、放っておけなかったんだろうな」

やがて、手につけられた枷も外れました。ナジュムは笑って、アランの頭に手をのせました。

「さあ。おまえはもう、自由だ。好きなように、生きられる」

ナジュムのそのことばをきいて――アランは、胸が苦しくなりました。

そうしていつのまにか、頬には熱い涙が流れていました。

最後に涙を流したのは、いつだったでしょう。なにもかも、あきらめていた心は涙を流すことすら忘れていたのでした。

うれしい気持ちと、ほっとした気持ちと、これからどうなるのかという不安。さまざまな気持ちが入り混じった、複雑な想いにアランは襲われました。

「さあ、もう夜も遅い。おれたちと一緒に寝ようぜ」

洞窟の奥は広がっていて、何人もの男たちが広げた布の上に寝転がっていました。その端にナジュムが横になると、アランもその隣で一緒に眠りました。

目が覚めると、ナジュムはまだ眠っていました。ほかの男たちも、寝息を立てています。

自分が、牢の外にいることが未だに信じられませんでした。

体を起こすと、洞窟の入り口から光が差しているのが見えました。

岩の扉が開いています。そっと外へと出てみると、水平線から朝日が顔を出したところでした。そのまぶしさに、アランは思わず目を細めました。

空が群青色からすこしずつ、薄い紫へと色を変えてゆきます。星と月が、朝日の金色の光に溶けこんで、姿を消してゆきます。

朝日は、好きではありませんでした。新しい一日の始まりなんて、アランにとって最もいやなものでした。

(……こんなにも、きれいなものだったんだ)

砂浜には、シハーブがひとりたたずんでいました。

「起きたのか」

振りかえることなく、シハーブがいいました。アランはおどおどとしながら、服の裾を握りしめました。

「あ、あのう、そのう……」

「いいたいことがあるなら、はっきりいえ」

口ごもっていると、シハーブに強い口ぶりでいわれてしまいました。

アランは勇気を出して――琥珀色の瞳をまっすぐ、シハーブに向けました。

「たすけてくれて、ありがとうございました」

シハーブは朝日の方を見たまま、黙っていましたが――やがて、ぼそりといいました。

「べつに、助けたわけじゃない。あそこから出ると決めたのは、おまえだ」

そうこたえた、シハーブの耳が赤く染まっているのが、見えました。

「それにここにいたところで、おまえが必ず幸せになれるとはかぎらない。ここがいやだと思ったら、その先は自分で考えろ。……おまえは、自由だ」

そうして朝日を背にして、シハーブは洞窟の入り口に立ちました。

大きく息を吸うと、

「おまえら、いつまで寝ていやがる! がきがもう起きているっていうのに、情けねえと思わねえのか!」

耳をつんざくような大声でどなりました。

心なしか、岩が震えたような気がしました。洞窟の中で反響したシハーブの声が、いつまでもきこえていました。

やがて、ナジュムたちが耳や頭を押さえながら、あわてて飛び出してきました。

不思議な洞窟に住む、十一人の盗賊たち。それが、アランにとって初めての家族だったのです。

「――こうして、この少年は盗賊になりました」

そうしめくくって、魔神はいったん口を閉ざしました。

だれも、なにもいいませんでした。

(……まさか、アランが売られた子どもだったなんて)

マリアが家族を失ったとき、悲しみで心が壊れてしまいそうでした。こうしてまた前を向いて生きてゆけるようになるのに、長い時間がかかりました。

(でもそれは、あたしが家族のことを愛していたからだわ。あたしには、家族の思い出がいっぱいある。家族に愛されて、大切に守られて……でも、アランには……)

アランはずっとひとりで、牢の中で生きてきたのです。幼いころの日々を、だれかから愛されることを知らずに生きてきたのです。だれかを愛することも。考えただけで、マリアは胸が張り裂ける思いがしました。

人が怖い、というアランのことばが、鉛のようにマリアの胸の底に埋まってゆきました。

ヴィクトルはじっと、眠るアランの顔を見つめました。

アランが盗賊であるとをきいたとき、ヴィクトルはアランのことを疑ったのです。妖精の楽器を持っているのも、盗んで手に入れたのだろうと思いました。

盗賊など、最も信じてはいけない人たちであると。たとえどんな理由があろうとも、盗みは悪いことであると。それが、ヴィクトルの考えでした。

しかし、盗賊シハーブはその手で、アランを助けたのです。シハーブがいなければ、アランは今だって牢の中にいたかもしれないのです。

それは決して、悪いことだとは思えなくて――それが盗賊であるシハーブの、正義だったのかもしれないとヴィクトルは思いました。

はたして自分だったら、アランを助けられたでしょうか? それに、もしも自分がアランと同じように生まれていたら――自分だって、同じ道を歩んでいたかもしれません。

(恵まれているから、騎士になれた――か)

以前、ロットバルトにいわれたことばを思い出しました。

生まれた場所や境遇は、自分の努力だけではどうにもならないものです。生きるために必死で盗みを働く、盗賊たちを悪くはいえないような気がしました。

騎士は、悪人には剣を向けねばなりません。しかしヴィクトルは、アランやシハーブたちを、盗賊だからという理由でつかまえることはできないと思いました。

(……こんな考えをもったわたしを、父上は怒るだろうか)

さまざまな想いが、みんなの胸の中で渦巻きました。

「……この洞窟は、アランやシハーブさんたちが、一緒に住んでいたところだったんだね」

「いかにも。この洞窟にはもう、戻ってこないつもりでしたが――まさか、こんな低俗な連中に乗っ取られてしまっていたなんて。きっと盗賊シハーブがいなくなったあと、どこかでここを開ける呪文をききつけたんでしょうよ」

やれやれと、魔神はため息をつきました。

「魔神さん。アランは……シハーブさんたちと出会って、幸せだった?」

すがるように、ローナは魔神にたずねました。

「はい。少年にとって、この洞窟で過ごした思い出は、かけがえのないものです。少年は――アランは、人の温もりを、愛情を、知りました」

絶望から生まれた魔神は、どこかなつかしそうに、そうこたえたのでした。

♫ Ⅵ ロレーヌとの出会いと、妖精の過去と

そうして、アランは盗賊たちとともに暮らすことになりました。なにもできなかったアランに、ナジュムは食事の作り方や、洗濯の仕方や、釣りのやり方――いろいろなことを教えてくれました。ほかの盗賊たちも、すこし粗野なところはありましたが、みんな気のいい人たちです。

アランはみんなの食事を作る仕事や、盗んできた宝石を磨く仕事を任されていました。ひとり黙々と作業を続ける姿を、盗賊たちは感心したように見ていました。

「アランはまだちいさいのに、文句もいわず働いてえらいなあ。料理もうまいしさ」

今まで褒められたことなど一度もなかったので、アランはどんな顔をしていいかわからずうつむきました。ただ、顔がどんどん火照ってゆくのを感じました。

「ナ、ナジュムさんが、教えてくれたから」

ちいさくそれだけこたえると、盗賊たちは顔を見合わせて、にやりと笑いました。

「ナジュムは、面倒見がいいからな。弟ができたみたいで、うれしいんだろ」

「それにしてもナジュムは、すこし変わったやつだよなあ。盗賊なのに、どこか高貴な雰囲気が漂っている感じがするんだよ」

盗賊たちはうなずき合いました。ナジュムは着ているものこそ、ほかの盗賊たちと同じようなみすぼらしいものでしたが、つややかな黒い髪と、きりりとした濃い顔立ちは、たしかにほかの盗賊たちとはすこし違って見えたのでした。

「あいつ、本当は盗みなんてしたくないんじゃねえかな。たまに、都の方をじっと見ていることがあるし。もっとまっとうな道を歩めたかもしれねえのに、運命っていうのは、残酷だよなあ」

盗賊たちのことばには、ほんのすこしだけ切なさが混じっていました。

「おいおい。おれの、うわさ話か?」

いつのまにか、ナジュムがやってきていました。ナジュムはいつものように、明るく笑っています。その笑顔が、アランは好きでした。

「勘違いしてもらっちゃあ、困るぜ。おれは、今ここでみんなと暮らせて幸せなんだ。その運命を、残酷だなんて思わねえよ」

そういって、アランの頭をなでました。それを見て、盗賊たちも笑いました。ナジュムのその明るさは、いつだってみんなを笑顔にしていたのです。

ある日、アランはみんなと一緒に、町へ行くことになりました。

自分が売られていた町。それを思うと、胸の奥が痛むような、いやな気持ちになりました。

暗い顔になったアランに、シハーブは静かにいいました。

「いつか、ひとりで生きなきゃいけなくなるときがくるかもしれない。おまえだけじゃなく、ここにいるみんながそうだ。生きてゆくために、外の世界のことは知っておけ」

シハーブのことばを、信じたくはありませんでした。けれどそのことばの意味を、アランはわかっていました。

盗賊とは、そういうものなのです。盗みがばれてつかまって、離ればなれになってしまう日が、いつきてもおかしくはないのです。それがたとえ、明日であったとしても。

シハーブに手を引かれて、アランは町を歩きました。そんな自分とシハーブの姿が、いつか牢の中で見た親子と似ている気がして――それを思えば、アランの胸の痛みは、すこしずつ薄れてゆきました。

露店にはきれいな布や、みずみずしい果物や、繊細な細工がされている装飾品が並べられていて、興味をひかれました。牢の中にいたときと同じ場所とは思えないほど、にぎやかで色鮮やかな世界が広がっていました。

シハーブは店で売られているものを、ひとつひとつアランに教えてくれました。相変わらず無愛想ではありましたが、どれもとても丁寧に、ゆっくりと教えてくれました。

そんな中、大通りから外れたところに、ぽつんとひとつ露店があるのが見えました。不思議な輝きを放つ、オイルランプを売っています。

なんだろう、と近寄ろうとしたアランの手を、シハーブがつかみました。

「あれには近づくな。あれは、人の命を奪う」

猛獣でもおとなしくなってしまうような、低くしゃがれた声でした。

(人の命を、奪う……)

露店にいる男の目はするどく、つめたいものでした。ふと隣を見あげれば、ナジュムも眉をひそめながら、その店を見つめていました。

恐ろしくなったアランは、それきりその露店に近づかないようにしました。

さて。アランが盗賊たちと暮らすようになってから、二年の月日が経とうとしていました。自分の歳はわかりませんでしたが、おそらく十歳ぐらいになったのだろうと思いました。

このころには、アランは忍び足や、気配を消してしまうぐらいに身を隠すことは、すっかりこなせるようになっていました。鍵がなくても錠を開ける方法も、このときに教わりました。

それでも、アランはまだ一度も盗みを働いたことはありませんでした。そんな勇気はなかったのです。

ある日、シハーブたちは町で商人に化けて宝石を売っていました。その隣で、アランは広場の方へと目を向けていました。

広場には人だかりができています。みんな豪華な服を着て、きらびやかな宝石たちを身にまとった貴族たちでした。

「さあ、世にも珍しい妖精ですぞ! 幸運を運ぶといわれている、あの妖精がここにいるのです! このわたしが、旅の途中につかまえました。ぜひ一度、ご覧ください。ああ、見物料をお忘れなく!」

人だかりの真ん中で張りあげた声が、こちらまできこえてきました。

妖精ってなんだろう――? 初めてきくものです。

気になったアランは、そっと広場の方へと足を運びました。

人だかりのあいだから顔を出した瞬間、はなやかな布が舞うのが見えました。それは何枚も布を織り合わせた、美しい衣装でした。それを着ているのは、アランと同い年ぐらいの女の子です。

女の子の顔を見た途端、心臓が飛び跳ねました。

なんて、きれいな女の子なのでしょう。翡翠のような大きな瞳が、悲しげに揺れています。青色の、長い髪が風に吹かれてなびいています。

女の子と、目が合いました。悲しげだったその子の瞳が、きらりと光りました。アランはすっかり、目が離せなくなっていました。

女の子の足には枷がつけられていました。アランがかつて、人売りにつかまっていたときと同じように。

「妖精は珍しいだけでなく、楽器を奏でるのも上手なんですよ。ためしに、きいてみてください。ほら、さっさとひくんだ!」

商人は恐ろしい顔をして、妖精の女の子に怒鳴りつけました。女の子はおびえながらも、手に持ったハープを構えて、奏で始めました。

ハープの音色は、この世のものとは思えないぐらい、繊細でこぼれ落ちるようなものでした。けれどその旋律は、とても悲しいものだったのです。

「おい、お客の前だぞ! もっと明るい曲をひけないのか!」

商人が、鞭を手に取りました。女の子は震える声で「ごめんなさい」とつぶやいて、涙を流しました。

思わず、アランは駆け出したくなりました。その子の手を取って、どこまでも一緒に逃げてあげたいと思いました。しかし商人の鞭を見ると、牢で自分にも鞭を向けられたことを思い出して、動けなくなってしまいます。

「たしかに、すばらしい音色だな。それに、幸運を運んでくるとは興味深い。その妖精を、わたしに売ってはくれないだろうか」

貴族のひとりが、商人にいいました。

「いいや、それならわたしに売ってほしい。いくら出せばいいんだ?」

別の貴族が、身を乗り出しました。あちこちから、妖精の女の子を欲しがる声が飛び交いました。

商人は、やれやれと肩をすくめました。

「困りましたな。本当は、お売りするつもりはなかったのですが。そこまでいうのなら――金貨五百枚で、いかがでしょう」

金貨五百枚! アランは目を丸くしました。贅沢をしなければ、一生不自由なく生きていけるような金額です。

さすがの貴族たちも、その値段の高さに驚いたようでした。

「そこらの宝石よりも、ずっと高価じゃあないか。本当に、妖精にそんな価値があるのか? ぼったくりじゃあないだろうな」

「妖精の力を信じないなら、それで結構ですぞ。幸運は、このわたしが手に入れます。わたしはしばらくこの町に滞在しておりますので、金貨を用意できた方がいらっしゃいましたら、町の外れに停めてある荷馬車までお越しください。それでは――ほら、さっさと歩け」

商人は女の子を追い立て、広場をあとにしました。女の子がこちらに振り向き、アランを見つめます。アランも、いつまでも女の子を見つめていました。

しかし、町を行き交う人々に遮られて、ふたりの距離はどんどん広がってしまいました。

「ここにいたのか。勝手にどこかに行くなんて、おまえらしくないな。さあ、そろそろ帰るぞ」

ナジュムがアランを探しにきてくれましたが、それでもアランは、しばらく広場から動けないままでした。

洞窟に戻ってからも、アランはずっと妖精の女の子のことが頭から離れませんでした。出会った時間はほんのすこしのはずだったのに、アランにとっては永遠のように感じられました。

あの子の瞳はどんな宝石よりも、ずっと好きだった星空よりも、美しく澄んでいたのでした。

胸がどきどきしました。けれど、あの子が鞭でたたかれるところを考えただけで、その胸は張り裂けそうなぐらいに痛むのです。

アランはいてもたってもいられなくなりました。あのとき、商人の持った鞭を恐れて、あの子の手を取らなかったことを深く後悔しました。

金貨が五百枚あれば、どうにかなるのでしょうか? けれどそんな大金は一度だって見たことがないし、それにあの子をお金で買うなんてことは、絶対にしたくありませんでした。

(……あの子を、助けにいこう)

アランはそう決意すると、シハーブたちにばれないよう、こっそり忍び足で洞窟をぬけ出しました。

夜の闇は、アランの姿を隠してくれました。足音を立てることなく、すべるように町を駆けぬけました。

人気のない町の外れまでやってくると、大きな荷馬車が一台、停まっているのが見えました。 その中から、かすかな音色と歌声がきこえてきます。

なぜ こんなことをするの?

なぜ わたしをとじこめるの?

月も星も かがやいていたのに

今はなんだか かすんで見えるの

おねがい

わたしに 自由をください

おねがい

どうか わたしを見つけて

ここにいるわたしを

美しい歌声でした。しかし、なんて悲しい歌なのでしょう。

御者台の上で、商人が寝転がっています。周りには、いくつもの酒瓶が転がっていました。深い眠りについているのか、いびきをかいています。

アランは息をひとつ吐くと、おそるおそる荷台の布をめくってみました。

荷台には、人ひとり分ぐらいが入れるほどの檻が積まれていました。

その中に、あの女の子が閉じこめられていました。

檻の中でちいさくうたう女の子は、まるで鳥かごにとらわれた小鳥のようでした。

こんなときだというのに、歌と楽器の音色のすばらしさに、アランはしばらくききほれてしまいました。

奏でていた曲が終わって、女の子は目を開けました。

「あなたは……!」

突然あらわれた少年に、女の子は驚いたようでした。よく見れば、その子の頬には涙の跡がありました。

しばらく、ふたりはじっと見つめ合っていました。再び口を開きかけた女の子に対して、アランは静かに、と唇に人差し指をあてました。ここで商人に気づかれるわけにはいきません。

檻の鍵穴に、針金を差しこみました。それはアランにとって初めての、盗賊としての試みでした。シハーブたちのように、うまくできるか不安でしたが――思いのほか、すぐに開けることができました。

「行こう」

開けたはいいものの、うまくことばが見つからなくて、ぼそりとそれだけいいました。なにしろ女の子はおろか、同い年の子どもとですら、アランは一度もしゃべったことはありませんでしたから。

「……わたしがここを出たら、あのひとがわたしを探しにくるわ。見つかったら、あなたもつかまってしまう。あなたが殺されてしまうかもしれない」

そういう女の子の声は震えていました。そんな姿を見て、なおさら放っておくことなどできるわけがないとアランは思いました。

「だいじょうぶだよ」

実際、だいじょうぶかどうかなんてわかりませんでした。けれどどうにか女の子を安心させたくて、アランは静かにそういいました。

そして、今度こそ女の子の手を取りました。

その手に力をこめると――女の子は涙をひとつこぼして、アランに抱きつきました。

思ってもいなかったできごとに、アランは目を白黒させました。ふんわりと、かいだことのないあまい香りが鼻をくすぐって、心臓が激しく脈打ちました。

この子がそばにいるだけで、心臓がうるさいぐらいに騒がしくなるのです。息をするのですら、苦しくなります。

とにかく落ちつこうと、アランは女の子から目をそらして、荷馬車からおりました。そうして女の子の手を引いて、港をぬけ、海沿いを駆けてゆきました。

だれも追ってこないことをたしかめて、浜辺の真ん中で立ち止まりました。女の子が息を切らせているのを見て、アランは「速く走りすぎたかな……」と、ひとりおろおろとしました。

「たすけてくれて、ありがとう」

やがて女の子が、アランと手をつないだままいいました。

なんと返事をすればいいのか、わかりません。あーとか、うーとか口ごもっていると、女の子は微笑みました。

「わたし、ロレーヌっていうの。妹を探すために、ずっとずっと遠くからきたのだけれど、あのひとにつかまってしまって……。でも、あなたが助けてくれた。人間の中にも、絶対いいひとがいるって、わたし信じていたの」

「い、いい人なんかじゃないよ」

しどろもどろになりながら、ぶっきらぼうにアランはこたえました。盗みを企む、盗賊の仲間ですから、たしかに一般的にはいい人とはいえません。

「いいえ、いいひとだわ。わたしのことを、あんなにもこわいひとから、助けてくれたもの。優しいだけじゃなくて、勇気もあるのね」

ロレーヌの笑顔は、月の光のようにやわらかなものでした。そしてその笑顔が、あまりにかわいらしかったので――アランはしばらくぼんやりと、ロレーヌを見つめていました。

ふたりで洞窟へと戻ると、岩の扉の前にだれかが立っているのが見えました。

シハーブです。遠くからでも、シハーブの周りにただならない雰囲気が漂っているのが、アランにもわかりました。

おそるおそる近づくと、シハーブは腕を組みながら、アランを見おろしました。

「どこに行っていた」

その声に、アランはおじけづきました。ロレーヌも顔をこわばらせ、アランの腕にしがみつきます。

「あ、あのう。……町に」

「その少女はだれだ」

「つかまっていて、それで。たすけたくて」

「……おまえが、助けたのか」

アランはうなずきました。シハーブは深いため息をつくと――アランの頭にひとつ、大きなげんこつを落としました。

「いってえ!」

「こんな夜遅くに、子どもひとりで出かけるたあ、いい度胸してるな!」

アランは頭を押さえてうずくまりました。目の前でいくつもの星が舞い散ったような気がしました。ロレーヌが心配そうに、アランの顔をのぞいています。

「ごめんなさい……」

「二度と、ひとりで町へは行くんじゃねえぞ。……ほら、ふたりとも入れ」

シハーブはロレーヌのことも、洞窟の中に入れてくれました。

「うわあ! アランが、女の子を連れてきやがった! それも、とびっきりかわいい女の子を!」

洞窟の中は、途端に大騒ぎになりました。みんな、アランがいなくなったことを心配して、起きていたのでした。

アランはロレーヌがつかまっていたことを、ところどころつっかえながら、けんめいにみんなに話しました。生まれてから一番長く話をしたので、終わるころにはすっかり、目が回りそうになっていました。

「それにしても、アランが最初に盗んできたものが、まさか女の子だなんて! おまえも、隅に置けねえなあ!」

仲間のひとりがアランの背中を豪快にたたいたので、アランは思わず咳こみました。

「たしかにロレーヌちゃんは耳の形も、髪の色も人間のものとはすこし違うなあ。それでその妖精ってのは、本当に幸運を運んでくるものなのかい?」

盗賊たちの問いかけに、ロレーヌは困ったように首を横に振りました。

「妖精には……そんな力はありません。けがを治す薬を作ったり、自然の力を借りた魔法を使ったり……妖精ができることは、それぐらいです」

「それってじゅうぶん、すごいことだけどなあ。おれたちは、魔法なんてこれっぽっちも使えないしよ」

「おれは、ここに女の子がきてくれたってだけで幸せな気分だぜ。だってここにいるのは男ばっかりで、むさ苦しいったらありゃしない」

そのことばに、全員が深くうなずきました――日ごろから、思っていることはみんな同じのようです。

「あの……とてもうれしいです。妖精を見てもつかまえたり、売ったりしないひとたちがいるってことがわかって。でも、わたし、妹を探しにいかないと」

ロレーヌがそういうと、ナジュムはしぶい顔をしました。

「妹を心配する気持ちはわかるんだが、しばらくはここから出ないほうがいい。その悪徳商人が、あんたを探しているかもしれねえからな。ね、だんな。しばらくこの子を、かくまってあげましょうよ」

ナジュムがシハーブに提案しました。アランも、ぜひそうなってほしいと思いました。

みんなが、シハーブを見つめました。シハーブはあぐらをかいたまま黙っていましたが、やがてたったひとこと、いいました。

「好きにしろ」

洞窟内に、歓声があがりました。一気に盛りあがった盗賊たちの姿に、ロレーヌは目をぱちくりとさせました。

こうして、ロレーヌは盗賊たちと一緒に過ごすことになりました。

ロレーヌは、盗賊たちにけがや病気を治す薬を作ってくれました。かすり傷から、高熱が出てしまう病気まで、なんでも治すことができるのです。アランがシハーブにげんこつを落とされてできたこぶも、ロレーヌが治してくれました。

夜になれば、ロレーヌはハープを奏でて、美しい声でうたいました。はじめてきいたときのような悲しいものではなくて、はなやかで心が躍るような旋律でした。

盗賊たちがうたうこともありました。歌声に合わせて、かろやかに舞うロレーヌの姿を、アランはいつも目で追っていました。

「アランも、一緒に踊りましょ!」

いきなりロレーヌから誘いを受けて、アランはどぎまぎしました。

「お、おれはいいよ。踊ったことなんて、一度もないし」

「だいじょうぶ。ただ、楽しめばいいの!」

差し出されたロレーヌの手を、アランは勇気を出して握りました。

頬を赤くしながら、ぎこちない動きでロレーヌと一緒に踊ったこと――それは、アランにとって大切な思い出となったのです。

ロレーヌとともに過ごすうちに――いいえ、出会ったときから、アランはロレーヌのことを、心から大切に思うようになりました。

もちろん、自分を助けてくれたシハーブやナジュムや、盗賊たちのことも大切です。しかしそれ以上に、ロレーヌはアランにとって特別な女の子でした。町にいるほかの女の子を見たって、こんな気持ちにはなりません。

ただ、ロレーヌのそばにいるだけで、アランは幸せでした。

ロレーヌがやってきてから、二度目の満月の夜のことでした。ふたりは浜辺に座って、夜の海を眺めていました。月は今夜も変わることなく、白く輝いています。

「わたし、お星さまもお月さまも大好きなの。暗い夜を照らしてくれるし、地図がなくても、わたしたちに正しい道を教えてくれるから」

砂漠や海を渡るとき、人は星を頼りに進みます。星の位置を見れば、正しい方角がわかるからです。昔から、人は星とともに旅をしてきたのでした。

月や星が好き、というロレーヌのことばにアランはうれしくなりました。自分も幼いころから、夜空を眺めることが好きでしたから。

「おれも、星とか月とか、好きなんだ。その、きれい、だから……」

「わあ! きっと、そうだと思っていたの! アラン、よく空を見あげていたから。やっぱりアランは、いいひとだわ。だって月や星を愛する人が、悪いひとなわけがないもの!」

ロレーヌは花が咲いたような笑顔になりました。アランはあわてて、空の方へ顔を向けました。きっと顔は真っ赤になっていて、それをロレーヌに気づかれていないかが心配でした。

ロレーヌも月を見あげました。

「お月さまも、お星さまも、昔と全然変わってない。これからも、いつまでもずっと、こうして輝いていてほしいな……」

それがまるで、ロレーヌが昔の空を知っているようないい方だったので、アランは不思議に思いました。

それが伝わったのか、ロレーヌはすこし切なげに微笑んでいいました。

「じつはね、わたしは昔からきたのよ。それに、妖精は人間よりもずっと長く生きるの」

アランは驚いて、ロレーヌを見つめました。

てっきり、ロレーヌは自分と同い年だと思っていたのです。まさか、生きていた時代も、生きる長さも違うとは夢にも思っていませんでした。

「……もう何百年も、前のことよ。そのころ、人間と妖精は仲良しだったの。わたしは、その時代を生きていた。とても平和で、楽しい時代だったの……。でも、あるときからわたしたちが魔法を使って、人間たちを滅ぼすんじゃないかってうわさが立って……人間たちが、妖精を殺してしまったの」

アランは、なにもいえなくなりました。妖精に、そんな過去があったなんて思いもしませんでした。

「ごめん……」

謝ったところで、過去はなにも変わりはしないけれど――それでもアランは、ロレーヌに謝らずにはいられませんでした。

「いいのよ。アランは、なにも悪くないもの。……わたしたちは、人間から逃げ続けたわ。戦うのは、いやだったから。その途中で、妹とはぐれてしまったの」

ロレーヌは、悲しげに顔をふせました。

「……ロレーヌは、それからずっと、ひとりでこの世界を生きていたの?」

何百年だなんて、アランにとっては想像もできないような長さです。そんなにも長い時間を生きる妖精が、とても遠い存在のように思えました。

アランの問いかけに、ロレーヌは首を横に振りました。

「ううん。生き残った妖精たちは、新しい地を見つけて、そこに移り住んだの。そこはね、時間が流れないのよ。永遠に、同じ時が留まり続ける。子どもは、子どものままだし、命の終わりがきて、だれかが死ぬこともないの。もう二度と、だれかを失う悲しみを、抱えなくてすむところ……」

妖精たちは、そこで穏やかに暮らしてゆくことにしました。自分たちの時が止まる代わりに、永遠に続く平和を手に入れたのです。

「けれどわたしは、はぐれた妹が心配で……。あの子を探すために、その場所を飛び出してきたの。でも、そのころには外の世界は、長い時が流れてしまっていたわ。妖精は、言い伝えの中だけの存在になっていて……妖精を殺したってことも、だれもおぼえていなかった。きっと大昔のことだから、もう忘れちゃったのね……」

ちいさな声で、つぶやくようにロレーヌはいいました。あまりに儚い表情をしていました。

ロレーヌのことを、抱きしめてあげたいとアランは思いました。けれど、人間である自分がそんなことをしてはいけないと思いました。人間が、妖精を好きになる資格などないと思いました。

「人間のことを、こわいと思った。わたしたちは人間になにもしていないのに、どうして命を奪うのか、わからなかった。命を、売ろうとすることも。わたしたちが死ぬことに、なにか意味はあったの? わたしたちが、死んでいったこと。それだけは、忘れないでほしかった……」

夜の砂漠の風が、ふたりの髪をなびかせます。

アランは、膝を抱えていた手を組み直しました。

「おれも、わからない。人間がだれかを傷つけたり、まるで物のように扱ったりする理由が。命を、大切にしない理由が……」

今でも、牢にいたときのことを夢に見ることがあります。目が覚めたら、また牢の中に戻っているんじゃないか――そう考えただけで、震えが止まらなくなるのです。

ロレーヌは、そっとアランに寄り添いました。触れた肩から、温かさが伝わってきました。

「でもね。わたし、アランやシハーブさんたちに会って思ったの。わたしは、やっぱり人間を信じたい。こまっているなら、助けたい。人間を好きでありたい。人間も妖精も関係なく、みんなで支え合って生きていきたいって、思ったの。だって、かつては人間と妖精は、仲良しだったもの。また、仲良くなることだって、できるはずだよね」

ロレーヌの瞳は、迷いなく澄んでいました。その瞳を見ているだけで、アランはとてつもなく苦しくなりました。

ロレーヌは、人間に傷つけられた過去があるのです。それなのに、人を恨まず信じようとしているロレーヌを、強い女の子だと思いました。それと同じぐらい、人間のことなど信じないでほしいとも思いました。信じたところで、結局また傷つくのは、きっとロレーヌなのです。

「妹がどこにいるのか、わたしにもわからないの。長い時が経っているから、今ごろはきっと、大人になっているのかも。ふふ、わたしより大きい妹って、なんだかおもしろいね。

けれど、大人になったってあの子はきっとさびしがりやだから……ひとりどこかで不安になっているかもしれない。人間をこわがっているかもしれない。だから、わたしが見つけ出して、こんなにも優しい人たちがいるってことを、あの子にも教えてあげたいの」

複雑な想いが、アランの胸の中を渦巻きました。出会ったときから、ロレーヌに伝えたいことは星の数ほどありました。けれど、なにひとつ口にすることはできていませんでした。

ここからいなくならないでほしいと思っていることも。ひとり、危険な世界に旅立たないでほしいと思っていることも。本当は、そばにいたいと思っていることも。心から、ロレーヌを大切だと思っていることも……。

「きっと、見つかるよ」

たったそれだけ、どうにか伝えると、ロレーヌはうれしそうに微笑みました。

「ありがとう、アラン。わたし……アランのこと、大好き」

そのときのロレーヌの笑顔を、アランは一生忘れないと思いました。

マリアたちは、妖精の悲しい過去をききました。

妖精は、みんな人間の手によって滅ぼされてしまったのです。だからもう、どこにもいないのです。そしてその歴史は伝えられることなく、忘れ去られてしまったのです。

だれも、なにもいうことができませんでした。ただ魔神だけが、ローナを見つめながら話し続けました。

「はじめてあなたに会ったとき、アランはすぐにロレーヌの妹だとわかりました。大人になってはいませんでしたが、あまりに顔がそっくりなものですから」

「……ローナは、森の奥深くにある妖精の木のお城で眠っていたの。きっと、ロレーヌとはぐれてからずっと、あのお城に守られていたのね。長い眠りについていたから、ローナの時間もきっと、止まっていたんだわ」

おとぎ話の眠り姫と同じように、とマリアはいいました。

ローナのあまりにちいさな背中に、マリアもヴィクトルもかけることばが見つかりません。戸惑っていると、ローナが魔神を見あげました。

「魔神さん、続きを教えて。アランは、どうなったの? お姉ちゃんは?」

魔神は表情を変えぬまま、再び口を開きます。

♫ Ⅶ そして、魔神による物語の結末は

もうすこし海を眺めていたいというロレーヌを浜辺に残して、アランは洞窟へと戻りました。心に、もやがかかっているような気分でした。

洞窟の壁に、伸びたふたつの影が映っています。奥から、ナジュムの声がきこえてきました。

「これは人の憎しみを、最強の魔神に変える代物なんですよ! 魔神を従えれば、王宮でふんぞりかえっている王族どもを、まとめてとっちめられる! もう、おれたちのような貧民がばかにされることもなくなるんです。これがあれば、おれたちはこんな暮らしをしなくてすむんですよ!」

ナジュムはなにやら興奮したように、シハーブに語りかけていました。その手には、いつか町の露店で見た、オイルランプが握られていました。

絶対に触れてはならないと、シハーブにきつく教えられたものです。

それを持つナジュムの姿に、アランの心臓はどきりとしました。それに、魔神というあやしいことばがきこえてきたのも気になります。

次の瞬間、ナジュムの頬にシハーブのこぶしが飛びました。ランプが、ナジュムの手から落ちました。

「これには触るなと、いったはずだ!」

ナジュムがよろけて、岩の壁にもたれかかりました。その迫力にアランの足がすくみます。前にげんこつを落とされたときよりも、何倍も怖いものでした。

「いつからおれたちは、命を奪う盗賊になった? だれかが死んだって、おれたちは幸せになどならない。今すぐ、そのランプ壊せ。それができないのなら、もう二度とここには戻ってくるな」

ナジュムは、虚ろな目でシハーブを見つめました。その姿はアランの知っている、明るくてお調子者のナジュムではありませんでした。周りのみんなも、おどおどとしながらふたりの行く末を見守っています。

ナジュムはなにもいわずにランプを拾いあげると、入り口の方へと走り去ってゆきました。途中ですれちがったアランには、気がつかなかったようでした。

「あいつのことは放っておけ」

シハーブは、洞窟にいるみんなにそういって、奥へと消えました。

不穏な空気が、洞窟を包みました。アランはほんのすこしだけ迷って――結局、ナジュムの後を追いました。黒い影を落としたナジュムのことが、心配でした。

洞窟の入り口に、ナジュムはぼんやりと立っていました。

ナジュムはアランに気がついて、振りかえりました。やせた体は、風が吹けば今すぐにでも飛ばされてしまいそうでした。

「なんだ、おまえか。だんなに殴られたおれのことを、笑いにきたのか?」

アランは強く、首を横に振りました。

それを見て、ナジュムは力なく笑いました。

「なあ。アランだって、王や貴族が憎いだろ? あんなやつらは、死んじまえばいいって、思うだろ? あいつらが富を独り占めするから、おれたちは盗みを働かなければならない。そうしないと、生きていけない。王が、おれたちを見て見ぬ振りをするから。あいつらが、おれたちを物のように扱うから、奴隷だって生まれるんだ。そうだろ?」

すがるようにナジュムにそうきかれて、アランは戸惑いました。

アランだって、お金持ちでいばっているだけの人たちのことは嫌いです。自分やロレーヌを売ろうとした商人たちだって、いなければいいと思います。けれど、死んでしまえばいいと思ったことはありませんでした。

だれかに対して、死んでしまえと口にするナジュムが、怖くなりました。そう思ってしまったことに、悲しくなりました。ナジュムはいつだって、自分や仲間の面倒を見てくれていた、優しい兄のような存在だったのです。

「……おれはさ、本当は王宮で生まれたんだ。おれ、この都の王子だったんだよ。だけど、ずいぶんと落ちこぼれの王子だった。戦うことがきらいだったから、剣の腕だってたいしたことない。弟が生まれてからは、さらに邪魔者扱いされた。それで、子どものころに捨てられたんだ。まるでおれは、最初からいなかったかのように」

そういって、ナジュムは夜空の方へと目を向けました。

「ナジュムってことばはな、星という意味なんだ。星なんて、空にいくらでも輝いているだろ。ひとつやふたつ消えたって、だれも気づきやしない。一方で、弟には太陽という意味の名前がつけられた。世界にただひとつしかない、みんなを明るく照らす太陽の名が。……星なんて、太陽が昇れば一瞬で見えなくなっちまう」

自分は星が好きだと、アランは伝えようとしました。自分が牢にいたころは、星を眺めることだけが生きがいであったと。

それなのに、虚ろな目をしたナジュムを見ると、なにもいえないのです。

「気がつけば、道を踏み外していたよ。食い物を盗んで、つかまった。本当は、そんなことしたくなかったけれど。そうしないと、生きていけなかったからやったんだ。……こんなおれを助けてくれた、シハーブのだんなには頭があがらないよ。でも、今回ばかりは従うわけにはいかねえ。おれはこれを使って、王を殺す。おれを捨てた、父親も大臣も、王宮にいるやつら、全員を」

ナジュムは手の内にあるランプを、アランに見せました。ランプは不自然なほど、つめたい輝きを放っていました。

「このランプから生まれた魔神は、おれが憎んだ人たちの命を奪う。おれはずっと、そのことだけを考えてきたんだ。――じゃあな、アラン」

「まって、行かないで! ナジュムさん、前にいってたじゃないか。ここでみんなと暮らしている時間が一番幸せだって。その運命を、恨んでなどいないって!」

とっさに、アランはナジュムの服をつかみました。命を奪うなんてことを、ナジュムにしてほしくありませんでした。どこにも行かずに、そばにいてほしいと思いました。

ナジュムは振りかえり、アランを見つめました。その濁った瞳に、アランの体が固まりました。

「ああ。いつだったか、そんなことをいった気もするな。――それは、嘘だ」

頭を強く殴られたような衝撃を感じました。アランは、ナジュムのそのことばをずっと信じていたのです。それを嘘だといわれて――ナジュムの顔が、にじんでゆきました。

体から力がぬけてゆきます。そしてナジュムは、闇の中へと消えてしまいました。

ナジュムが戻ってくることはありませんでした。みんながナジュムを心配していましたが、シハーブだけが、険しい顔をしたままつぶやきました。

「あいつのことはもう忘れろ」

シハーブはもう、ナジュムのことを仲間だと思っていないのでしょうか。そのことに、アランはさらに悲しくなりました。

ナジュムの服を放してしまった、あの夜のことを思い出します。落ちこむアランを、ロレーヌが心配そうに見つめていました。

そんなある日のことでした。

その日、シハーブはひとりどこかへと出かけていました。近ごろ、シハーブは朝早くに出かけては、夜遅くに戻ってくることが多くなりました。もう、前のように一緒に町へと行くこともなくなってしまいました。

「アラン……だいじょうぶ?」

ロレーヌがアランの顔をのぞきこみました。

「べ、べつに。なんでもないよ」

アランはあわてて顔をそむけました。じつはあとすこしで、泣いてしまいそうなところだったのです。けれどそんな姿を、ロレーヌに見られたくありませんでした。

「でも……」

「なんでもないってば」

アランはいそいで立ちあがると、洞窟の外へと駆け出しました。優しいことばをかけられたら、それこそ涙が止まらなくなってしまうような気がしていました。

砂浜を走り続け、気がつけば港の近くまできていました。

海を眺めながら、ぼんやりとアランは考えていました。

ナジュムとは、もう二度と会えないのでしょうか。シハーブがなにもいわぬまま、どこかへ出かけていることも気になります。ロレーヌも、もうすぐ妹を探しにいってしまいます。

大切な人たちが、自分のそばからいなくなってしまう。そのことを考えただけで、心に穴が開いたような、つめたい風が体を通りぬけてゆくような、そんな気持ちになるのでした。

それが寂しさであることを、アランは知りませんでした。牢の中にいたころは、希望をもって生きることをあきらめていたのです。だから、ひとりぼっちでもなんとも思っていなかったのです。

アランはじっと、水平線の先を見つめました。

いきなり、だれかに腕をつかまれました。ものすごい力です。

「おまえは、盗賊シハーブの仲間だな? あいつのアジトから、おまえが出てきたのを見たぞ」

アランの腕をつかんだ男は、王宮に仕える衛兵でした。その後ろには同じ格好をした何人もの兵が、剣先をアランに向けていました。

体中の血が、一気につめたくなったような気がしました。背中に汗が流れ、体が震えます。

「盗賊シハーブは、ジャウハラの貴族たちや王宮をねらう、恐ろしい盗賊。長いこと尻尾をつかめないままだったが、ようやくあいつのアジトの場所がわかった」

衛兵を率いていた、豪華な服を着た男がアランにいいました。銀縁の眼鏡の奥の目が、勝ち誇ったように笑っています。

「大臣さま! 盗賊シハーブをとらえたあかつきには、ぜひ我々にも褒美をいただけますか」

「もちろんだとも。シハーブほどの悪党をとらえたことを王が知れば、わたしの地位はさらに跳ねあがる。金貨でも宝石でも、なんでもおまえたちに与えようじゃないか」

そういって大臣と衛兵たちは、あやしげな笑みをうかべました。

「シハーブさんは、恐ろしい人なんかじゃない! 貧しい人たちを助けてくれる、優しい人だ!」

震えながらも、力強い声でアランは叫びました。しかし大臣たちはきく耳を持ちません。

「だれがそんな話を、信じるものか。シハーブは昔から、おたずね者として恐れられていたんだ。人の命をも奪う、凶悪な盗賊だとな。とらえて打ち首にすれば、民も安心するだろう。さあ、あの洞窟の扉を開く方法を教えろ。さもないと、おまえをひどい目にあわせるぞ」

アランは唇をかみました。その呪文をだれにも教えないというのが、シハーブと出会ったときの約束です。絶対に破るもんかと、アランはせいいっぱい、大臣をにらみつけました。

「生意気ながきだ。おい」

大臣が目配せすると、衛兵は、アランの手をつかむ力を強めました。今にも、腕が折れてしまいそうです。アランは声をあげ、顔をゆがめました。

「いわぬのならば、おまえを王宮の牢に放りこむぞ。扉を開く方法をいうまで、鞭で打たれることになるだろうな」

ここで呪文を話してしまったら、盗賊たちも、シハーブも、ロレーヌもみんなつかまってしまいます。首をはねられて、殺されてしまうかもしれないのです。それをアランだって、わかっているはずでした。

かつて牢の中にいた自分の姿が、頭によみがえりました。その途端、色鮮やかだった世界が、急速に灰色になってゆきました。

(もう、あの暗い世界には戻りたくない! でも、このままじゃ、みんなが……!)

恐怖で心臓が脈打ち、歯ががちがちと音を立てます。追いうちをかけるように、大臣はいいました。

「今ここで開け方を話せば、おまえだけは見逃してやろう。しかし話さなければ、おまえはもう一生、自由になることはない。この広い海や青い空を見ることも、人の温もりに触れることも、二度となくなるのだ!」

目の前で、なにかがはじけたような気がしました。

アランはうなだれると――ちいさくことばをつぶやきました。

衛兵はそれをきくと、つかんでいたアランの腕を放しました。宙吊りになっていたアランの体は、まるでずた袋を放ったように砂浜に落ちました。

「仲間より、自分の身を守ることを選んだか。所詮、盗賊同士の絆なぞその程度よ。行くぞ、我々はさらなる地位と名声を手に入れるのだ!」

そう吐き捨てて、大臣たちは洞窟の方へと向かってゆきました。

残されたアランは、砂浜に倒れこんだまま、手のひらを強く握りしめました。

仲間のことより、自分のことを選んだのです。自由を失うことが怖くて、シハーブとの約束を破ったのです。シハーブだけでなく、みんなを裏切ったのです。

心が、太い鎖で縛られたように痛みました。

目の前の砂地が、にじんでゆきました。けれど涙を流すことすら、許されないと思いました。

「――これが、アランの罪。恐怖に負けて、シハーブとの約束を破ったこと……次にアランが見た光景は、仲間たちが縄につながれ、王宮へと連れられてゆくところでした」

「そんな……」

魔神は、どこか遠くを見つめました。

「王宮の者たちがこの洞窟へと入ってゆくところを、アランは見ていません。ご主人が見ていないできごとは、わたしにもわかりませんが……いきなり衛兵たちがやってきて、盗賊たちはさぞ驚いたでしょう。アランが呪文をばらしたことを知れば、きっとアランを憎むでしょうね。盗賊たちも、ロレーヌも……最も、もうだれも知ることなどできない。アランは、謝ることすら許されない」

魔神はマリアたちの方へと向き直ると、再び話を続けました。

アランは体を起こすと、必死で町を駆け、シハーブを探しました。顔は真っ青で、息は乱れ、何度も転んで体は傷だらけでした。

そうしてようやく、町の外れの人気のないところに、シハーブがたたずんでいるのを見つけたのです。

シハーブの目の前には、お墓がひとつありました。お墓を見つめながら、シハーブが静かな声で語りかけているのがきこえました。

「……おれは、どうしたらいい。どうすればあいつを、ナジュムを助けられる。あいつは、おまえと同じ目をしている。だれかを憎んで、死ねばいいと思っている。その気持ちはいつかきっと、あいつ自身を傷つけるだろうよ。おれはまた、仲間が死んでゆくのを、ただ見ていることしかできねえのか」

お墓の下に眠るのは、きっとシハーブのかつて仲間なのでしょう。

仲間に語りかけるシハーブの背中が、とても遠くにあるように思えました。その背中に、アランはなにも声をかけることができませんでした。

「ふん。所詮、おれはならず者だ。盗賊風情がだれかを助けようだなんて、高望みしすぎているのかもしれねえな」

シハーブのことばにこたえる者は、だれもいません――。

そのとき、アランが落ちていた枯れ枝を踏みました。乾いた音がして、シハーブが振りかえります。

「どうした。なぜ、ここにきた。また、ひとりで洞窟をぬけ出してきたのか」

無愛想に、シハーブがいいました。しかしアランのぼろぼろの姿を見て、すぐに眉をひそめました。

「おねがいです。みんなを、たすけてください」

それだけ、アランはどうにか声を出せました。そうして、涙をぽろぽろとこぼしました。

「なにがあった」

シハーブがアランにたずねたとき。

町の方から、なにやら騒がしい声がきこえました。

「話はあとできく」

シハーブはアランを抱え、町へと走り出しました。

王宮の方へと、仲間たちが縄でつながれ連れられてゆくのが見えました。その中には、ロレーヌの姿もありました。

アランの心臓は、今にも壊れてしまいそうでした。体の震えがとまりません。

「恐ろしい、盗賊たちだ!」

「この、泥棒め! 人のものを奪うなんて、許せないよ!」

町の人たちは、つめたい視線を盗賊たちに向けました。石を投げつける人もいます。それでも、だれひとり下を向くことはありませんでした。

「盗賊シハーブよ、姿をあらわすのだ! さもないと、おまえの仲間を今すぐここで打ち首にするぞ」

大臣が、町中に響くように声を張りあげました。シハーブは表情を変えることなく、王宮の方を見ています。

「おまえは、ここにいろ」

シハーブが、アランを地面におろしました。

そのとき、人の波の中から、ふらりとやせた人陰があらわれました。

「打ち首になるのは、おまえたちの方だ」

それは姿を消したはずの、ナジュムでした。手にはあの、あやしい輝きを放つランプを持っています。瞳はすっかり光を失って、心なしかナジュムの体からは、禍々しい気が放たれているように見えました。

ナジュムは、手に持ったランプの表面をこすりました。

するとランプの口から、真っ黒な魔神があらわれたのです。その姿に盗賊たちも町の人たちも、大臣も目を見開きました。

「王も大臣も、みんな殺してしまえ。おれを捨てた、あいつらを。貧困に苦しむ者たちをあざ笑いばかにする、心ない貴族たちも」

「お安いご用です、ご主人。こんなちんけなやつらの命を奪うことなど、ろうそくの炎を消すことよりも簡単なこと。それほどまでに、あなたの憎しみの気持ちは強大ですばらしい」

魔神は目を細めて笑みをこぼすと、指先から黒い煙を出しました。煙は巨大なナイフへと形を変え、魔神はすばやく大臣の体をつかみました。

「さあ。まずはあなたの首から、はねてさしあげましょう」

大臣が悲鳴をあげました。人々は恐れおののき、王宮前の広場は大混乱に陥りました。

逃げてゆく人の波をかき分け、シハーブは魔神の元へと走りました。

「ナジュム、やめろ!」

その声に、つかまった仲間たちの顔がぱあっと明るくなりました。

「よかったあ! やっぱり助けにきてくれたんですね!」

「おかしらならきっときてくれるって、信じてましたぜ!」

シハーブはすばやく、盗賊たちを縛っていた縄を切りました。

「アラン! また会えてよかった! あなたのこと、とても心配だったの……」

ロレーヌはうれしそうに、アランの手を取りました。その笑顔を見ていられなくて、アランは思わず顔をそむけました。

「た、助けてくれえ!」

大臣が魔神の腕の中でもがいています。魔神が今にも、大臣の首を斬ろうとしているところでした。衛兵たちは、だれもそれを助けようとはしません。みんな、恐ろしい魔神と戦いたくないのです。

「ナジュム、大臣を放せ! 」

シハーブがナジュムに怒鳴りました。ナジュムは虚ろな目で、シハーブを見つめました。

「なぜ? あとすこしで、邪魔なやつらを、みんな消し去れるというのに!」

まさにそのとき、魔神が大臣めがけてナイフを振りあげました。

シハーブはとっさに、魔神から大臣をかばいました。魔神の振りあげたナイフは、シハーブの背中を斬りつけました。真っ赤な血が流れ出てきて、シハーブはその場に倒れこみました。

「おかしら!」

盗賊たちが、シハーブを囲みました。ナジュムは呆然と、その姿を見つめます。

「……どうして。どうしてこんな身勝手なやつなんかを、かばうんだ!」

「やめろ、ナジュム。人を殺すな。命を、奪うな。……頼む」

その声に、ナジュムの瞳が揺らぎました。

「どうして、そこまで……」

「だれかを殺したって、おまえは幸せになどなれない。おれは、おまえが不幸になるのを見たくない」

そういって、シハーブは大臣を見あげました。

「なあ、大臣よ。おれの命なら、いくらでもくれてやる。だがこいつらは、おれがこき使っていたようなもんだ。だから、こいつらの首をはねるのだけは、やめてくれ。このとおりだ」

「そんなことは、どうでもよい! さっさと、この化け物をなんとかしろ!」

大臣はそう叫んで、そそくさと逃げ出しました。

ナジュムは、それを追うことはしませんでした。

「ご主人、早く命令を。先ほどまで、あんなにも憎しみに満ちていたではありませんか」

魔神が、すこしいらだったようにナジュムにいいました。

「あ、ああ……」

「まさか、復讐をやめるとでも? あなたは、どんな気持ちでわたしを生みだしたかおぼえていらっしゃらないのですか? 王宮から追い出されてから、毎日憎しみだけを抱いて生きていたのではなかったのですか!」

「ち、ちがう。おれは……!」

ナジュムは苦しそうに、頭を抱えました。

そのとき、ランプがぱきりと音を立てました。

ランプに入ったひびは、あっというまに広がっていって――そうしてついに、細かい破片となって、崩れ落ちました。

「ああ、そんな。ランプが壊れてしまっては、わたしは存在していられない。……ご主人。あなたの復讐もここまでです」

人の姿をしていた魔神は形をゆがめて、巨大な蛇の姿をした魔物へと姿を変えました。魔物は盗賊も貴族も関係なく、生きる者に襲いかかりました。

「おまえら、はやく逃げろ!」

シハーブが仲間をかばうように、立ちあがりました。しかし背中にできた傷の痛みで、よろめきました。

「おかしらを置いていけるわけがないでしょう! たまには、おれたちのことも頼ってください!」

盗賊たちは、よろけたシハーブの体を支えました。

「……死んじまっても、知らねえぞ」

「おかしらを残して、死んだりなんてしませんよ! おれたちが力を合わせれば、なんとかできますって! まあ、だいたいのことは……」

すこしばかり情けない返事に、シハーブはため息をつきました。

「……町の中で戦うのは危険だ。海辺の方まで、魔物をおびき寄せるぞ」

シハーブの作戦に、みんながうなずきました。そうして、呆然と魔物を見あげているナジュムの背中を、強くたたきました。

「ぼさっとしてるな、ナジュム! おれたちが囮になるから、おまえは、おかしらを支えてやってくれ」

「アランも、さぼってないで手伝うんだぞ!」

そういわれて、アランは思わず後ずさりました。自分は、みんなを裏切ったのです。もう、ここにいてはいけない存在なのです。

うつむくアランの手を、ロレーヌがそっと握りました。

「だいじょうぶ。一緒に行きましょう」

魔物は、しつこく盗賊たちを追いかけ続けました。町をぬけ、港をぬけ、そうしてついに洞窟の前の砂浜までやってきました。

岩陰に、シハーブを横たえます。

「アランとロレーヌちゃんは、ここでだんなのことを見ていてくれ。……あいつは、おれが生み出した魔物だ。だから、おれがけりをつけねえと」

ナジュムのことばに、ロレーヌがうなずきました。

「あ、あの、おれ、おれは……」

いいかけたアランの唇に、ナジュムが人差し指をあてました。

「仲直りは、全部終わったらにしよう」

ナジュムは自分の武器を構えて、魔物へと立ち向かってゆきました。

蛇の魔物は鎌首をもたげて、盗賊たちに襲いかかりました。しかし、盗賊たちは華麗に避けてしまいます。軽々とした身のこなしは、盗賊だからこそできるものでした。それにいらだった魔物は、激しく体をくねらせます。

「あぶない!」

だれかが、そう叫ぶのがきこえました。その声に、アランとロレーヌは思わず岩陰から身を乗り出しました。

ナジュムが果敢にも、魔物の背を駆けのぼっているところでした。魔物が激しく体を揺らすと、ナジュムは体勢を崩して地面にたたきつけられました。

みんながナジュムを助けようとしますが、間に合いません。

魔物が大きく口を開き、するどい牙でナジュムにかみつこうとしたとき。

ナジュムの服の中で、なにかが輝き出しました。

「これは……!」

ナジュムが、懐から輝くものを取り出しました。あまりに強いその光に、それが何なのかアランには見えません。

その光を浴びた魔物が、のたうちまわりました。その隙にナジュムは魔物の頭めがけて、思い切りその光を振りおろしたのです。

おぞましい悲鳴をあげて、魔物は黒い塵となって消えてゆきました。

「やったぜ! 魔物を倒したぞ!」

そのことばを合図に、盗賊たちは浜辺で舞いあがりました。

「すげえじゃねえか、ナジュム! 魔物にとどめをさすなんてさ!」

盗賊たちに囲まれて、ナジュムは照れくさそうに笑いました。

「さっきの光は、なんだったんだ?」

ナジュムは、愛おしげに手の中のものを見つめました。

「これは、おれの宝物なんだ。これが、おれを魔物から守ってくれたんだよ」

ナジュムはそれを服の中にしまうと、シハーブのもとへと駆け寄りました。岩にもたれかかったシハーブの横に、片膝をつきます。

「……ごめんなさい。おれが、まちがっていました」

そして、シハーブの瞳をしっかりと見つめました。もう、ナジュムの瞳は光を失ってなどいませんでした。

「ふん。ようやく、目を覚ましたか。まったく、世話のやけるやつだ」

シハーブは不機嫌そうに、けれどどこかほっとしたように、いいました。

砂をける足音がきこえました。

「盗みを働いたうえに、恐ろしい魔物まで生み出した盗賊たちよ。おまえたちに、生きる資格などない。全員、死をもって償うのだ」

いつのまにか、砂浜に大臣と衛兵たちがやってきていました。魔物がいなくなる頃合いを見計っていたのです。

「なんだと! おまえ、さっきはこそこそと逃げたくせに、こういうときだけ戻ってくるなんて卑怯だぞ!」

「そうだ、そうだ! いつも自分ばっかり裕福な思いをしやがって、おまえの方が、よっぽど悪党じゃねえかよ!」

盗賊たちが口々に大臣にいうと、大臣は鼻で笑いました。

「なんとでもいうがいい。自分の命と金と地位。それこそが、わたしがなによりも大切にしているものなのだ。おまえたちを処刑し、魔物はわたしが倒したことにする。さすれば、わたしはもはや、この都の次期王となれるだろう!」

大臣は、岩にもたれたままのシハーブに目を向けました。そのそばにいたアランとロレーヌを見て、大臣は目を細めました。

「ほう。仲間を裏切った少年がいるじゃないか。まだ、うすっぺらい仲間ごっこでもしているのか?」

大臣のことばに、アランは青ざめました。手足の先が、一気に冷えてゆくのを感じました。

「裏切った? それじゃまさかアランが、洞窟の呪文を……?」

盗賊たちは眉をひそめ、アランを見ました。アランはうつむき、目をそらしました。額から流れたつめたい汗が、砂地に落ちました。

大臣はそれを無視して、ロレーヌを見て笑みを浮かべました。

「それに、そこの小娘――おまえは、いつぞやに商人に売られていた妖精だろう。幸運を呼び寄せるという、貴重な存在。おまえの命は助けてやるから、こっちにこい」

大臣は乱暴に、ロレーヌの手をつかみました。

「いや! やめて!」

ロレーヌの悲鳴にアランははっとして、とっさにロレーヌを抱きしめました。けれど大臣は力を緩めません。さらにロレーヌの腕を強く引っ張ります。

「ええい、いうことをきけ! このわたしが、おまえを助けてやるといっているのだ! 幸運を呼びさえすれば、おまえには金でも宝石でもくれてやるぞ! だからおまえは、死ぬまでわたしのために生きるのだ!」

「わたし、そんなものいらない! はなして!」

ロレーヌが泣き叫びました。

そのとき――シハーブがゆらりと立ちあがりました。

そして、ロレーヌをつかんでいた大臣の腕を、すばやく剣で斬り落としたのです。

風のような速さでした。ロレーヌが、アランの方へ倒れこみました。

「ああ! よくも、よくもわたしの腕を! 殺してやる! シハーブ、おまえを必ず殺してやるぞ!」

大臣は痛みと怒りで狂ったように叫び、残された方の腕で剣をぬくと、何度も何度もシハーブを斬りつけました。

「だんな! みんな、シハーブのだんなを守るぞ!」

盗賊たちは衛兵を押しのけ、シハーブをかばうようにして大臣に立ちはだかりました。

「くそ! 全員残らず殺せ、だれひとり逃すな!」

大臣の命令で、衛兵たちも盗賊たちに斬りかかります。

その隙に、シハーブはアランとロレーヌを抱えあげると、ふたりを浜辺に寄せてある小舟に乗せました。

「シハーブさん! すぐに傷の手当てをしないと……!」

ロレーヌが青い顔で、シハーブの大きな手を取りました。大臣に何度も斬りつけられて、体中から血を流していました。

「おれのことはいい。子どもは、大人の心配なんてするな」

シハーブは、アランを見つめました。

「アラン。ロレーヌと一緒に逃げろ」

アランは、力強く首を振りました。

「い、いやだ。おれも、ここに残してください。そばにいさせてください。シハーブさんがいなかったら、今ごろおれは……!」

初めてシハーブと出会ったときのことを、思い出しました。シハーブが鍵を開けてくれて、「行くぞ」といってくれたから、アランは生きようと思えたのです。生きることに希望をもつことができたのです。

「ばかなことをいうんじゃねえ。おまえは、まだ子どもだ。どこにでも行ける未来がある。おまえまでここで死ぬ必要なんてない」

「ちがうんです。全部、おれが悪いんです。おれが……!」

扉を開く呪文をばらしてしまったから、といいかけたアランの頭を、シハーブがなでました。

「だいじょうぶだ。おまえは、なにも気にしなくていい」

そういって、ふっと微笑みました。

それは今まで見たことのなかった、シハーブの優しい笑顔でした。

「ロレーヌも……いい歌声を、ありがとうよ。おまえのおかげで、おれも、毎日が楽しかった」

そういうと、シハーブは舟の先をけり、海の方へと押し出したのです。

ふたりだけを乗せた舟が、浜辺を離れてゆきます。アランは愕然としながら、遠くなってゆく浜辺を見つめました。

「生きろ」

シハーブの口が、そう動いたような気がしました。

その後ろから、大臣がシハーブに剣を刺したのが見えました。シハーブの体が、膝から崩れ落ちてゆきます――。

「シハーブさん! シハーブさん!」

アランは喉が切れそうになるまで叫び続けました。その声は届くことなく、空の彼方へと消えてゆきました。

(全部、全部おれのせいだ! おれが、自由を失う怖さに負けて、呪文をあいつらに教えてしまったから! だから、みんながつかまってしまったんだ! シハーブさんが、傷つくことになってしまったんだ!)

思わず舟から身を乗り出したアランの手を、ロレーヌがつかみました。

「だめ! 舟から落ちたら、死んでしまうわ!」

「はなしてくれ! みんな、おれのせいなんだ! つかまるのも、傷つくのも、死ぬのだって、おれだけでよかったんだ!」

そう叫んで、アランははっとしました。ロレーヌは瞳を悲しげに揺らして、アランを見つめていました。

ふたりを乗せた舟は、さらに海の真ん中へと流れてゆきました。辺りには上陸できるような、砂浜も島も見えませんでした。

やがて嵐がやってきて、アランとロレーヌを乗せた舟は、黒い海の上で激しく揺れました。

アランは、どうにかロレーヌが舟から落ちないよう、必死でロレーヌの体を支えました。

しかし舟の揺れは、ますます激しさを増しました。ちいさな子どもの力では、オールをこぐこともできません。

(このままじゃ、ロレーヌが海の底へと沈んでしまう。どうすれば、どうすればロレーヌを助けられるんだ!)

アランは唇をかみました。

そのとき――ロレーヌはなにかを決意したように、黒く染まった空を見あげました。

「……ねえ、アラン。もし、わたしがいなくなったら。そうしたら、わたしの代わりに、妹を見つけてほしいの。あの子、とてもさびしがりやだから。だからわたしの代わりに、そばにいてあげてほしいの。だめかな……?」

「ロレーヌ。なにを、いって……」

「アラン。わたしのことを、助けてくれてありがとう。あなたに会えたから、わたしは人間を好きだと思えた。だから今度は、わたしがあなたを助けたいの。わたしの力は、そのためにあるんだわ」

大きな波が、舟を襲いました。

波にのまれ、アランは舟の外へと放り出されました。口から泡を吐きながら、頭から海の底へと沈んでゆきます。水は氷のようにつめたく、容赦なくアランの体温を奪ってゆきました。

このまま死ぬのだと、アランは思いました。これがみんなを裏切った罰なら、喜んで受け入れようと思いました。あとはロレーヌが助かってくれれば、ただそれだけでよかったのです。

ふいに、優しい音色がきこえました。

「リュラー・ハープ・アマービレ! 海よ、嵐よ、静まって! お願い、アランを助けて!」

ロレーヌがハープを奏でながら、呪文を唱えました。

すると、アランの周りは淡い光を帯びた、大きな泡に包まれました。潮を含んだ水を吐き出しながら、アランは息を吸いこみます。

そして――あんなにも荒れていた海が、一瞬にして静まったのです。雨雲はどこかへ姿を消して、月の光がアランの元へと差しこんできました。

その光に照らされて、ロレーヌの青い髪が、かすかに見えました。

アランは、息をのみました。

ロレーヌが、海の底へと沈んでゆくところでした。

必死に手を伸ばしますが、ロレーヌには届かず、虚しく水を掻くばかりです。

ロレーヌと目が合って――ロレーヌが微笑んだのを最後に、アランは気を失いました。

アランは、白い砂浜に倒れていました。目を開けると、暖かな日差しと、緑豊かな木々が見えました。

見たことのない景色です。砂漠ではない、どこか遠いところまで流されたようでした。

海の上でのできごとが、流れこむように頭の中によみがえりました。ロレーヌが、アランを助けるために魔法を使って、海を静めたのでした。

けれどその魔法の力は、あまりに強すぎたのです。ロレーヌは自分の命と引きかえに――海の底へと、沈んでしまったのです。

夢であればどれほどよかったでしょう。けれど体に残った鈍い痛みは、これが現実であることをアランに突きつけているようでした。

重い体を起こして、よろよろと波打ち際まで足を運びました。ロレーヌの姿は、どこにも見えませんでした。シハーブたちの姿も。本当に、ひとりぼっちになってしまったのです。

砂浜に、崩れ落ちるように座りこみました。みんなと過ごしていたあの日々は、もう二度と戻ってはこないのです。自分のせいで、シハーブたちも、そしてロレーヌも、命を落としたのです。

波打ち際に、なにかが流れついているのが見えました。

それはロレーヌのハープでした。ロレーヌがいつも、美しい音色を奏でていたハープでした。しかしその弦をはじく妖精は、もうどこにもいないのです。

アランはハープを抱きしめました。お日さまに照らされて、ハープはほんのりと温かくなっていました。まるでロレーヌの温かくて優しい心が、残っているかのように。

アランはひとり、声をあげて泣きました。どこまでも広い海だけが、その声をきいていました。

涙が枯れてしまうまで、アランは泣き続けました。

自分だけが、生きていることが許せませんでした。死ぬのはシハーブたちでもなくロレーヌでもなく、自分であるべきだったのです。自分が憎くて憎くて、殺してしまいたいと思いました。

そう、強く思ったとき――砂浜の先で、なにかが光った気がしました。

それを見て、血の気が引きました。

魔神のランプが、砂浜に埋もれています。ナジュムが憎しみの魔神を生み出したランプと、同じものでした。けれどナジュムが持っていたものは、ひびが入って壊れたはずでした。そして、ランプが生み出す恐ろしい魔神の姿を、アランもしっかりと目に焼きつけていました。

偶然、ほかのランプがここに流れついたのでしょうか。

ランプは、まるでアランに「憎め」と呼びかけているように、あやしい輝きを放っていました。

(……どうしてこれがここにあるかなんて、どうでもいい。これがあれば――これがあれば、この世で一番憎い人間を、殺すことができる)

琥珀の瞳に、光はありません。ハープと、ランプを持って――そうして、アランは砂浜をあとにしました。

それから、アランはずっとひとりで生きてきました。一日を生き延びるたびに、ランプの中は絶望の気持ちであふれてゆきました。

ときには、人の物を奪ったこともありました。そういう生き方しか、わからなかったから。

飢えに苦しむ子どもがいれば、盗んだ食べ物を分けました。そうやって、人を助けた気になって、すこしでも自分の罪から逃れたつもりでいました。

そんなことをしたって、盗賊たちも、ロレーヌも戻ってこないことなど、本人が一番よくわかっていたというのに。自分の罪は消えないことなど、よくわかっていたというのに。

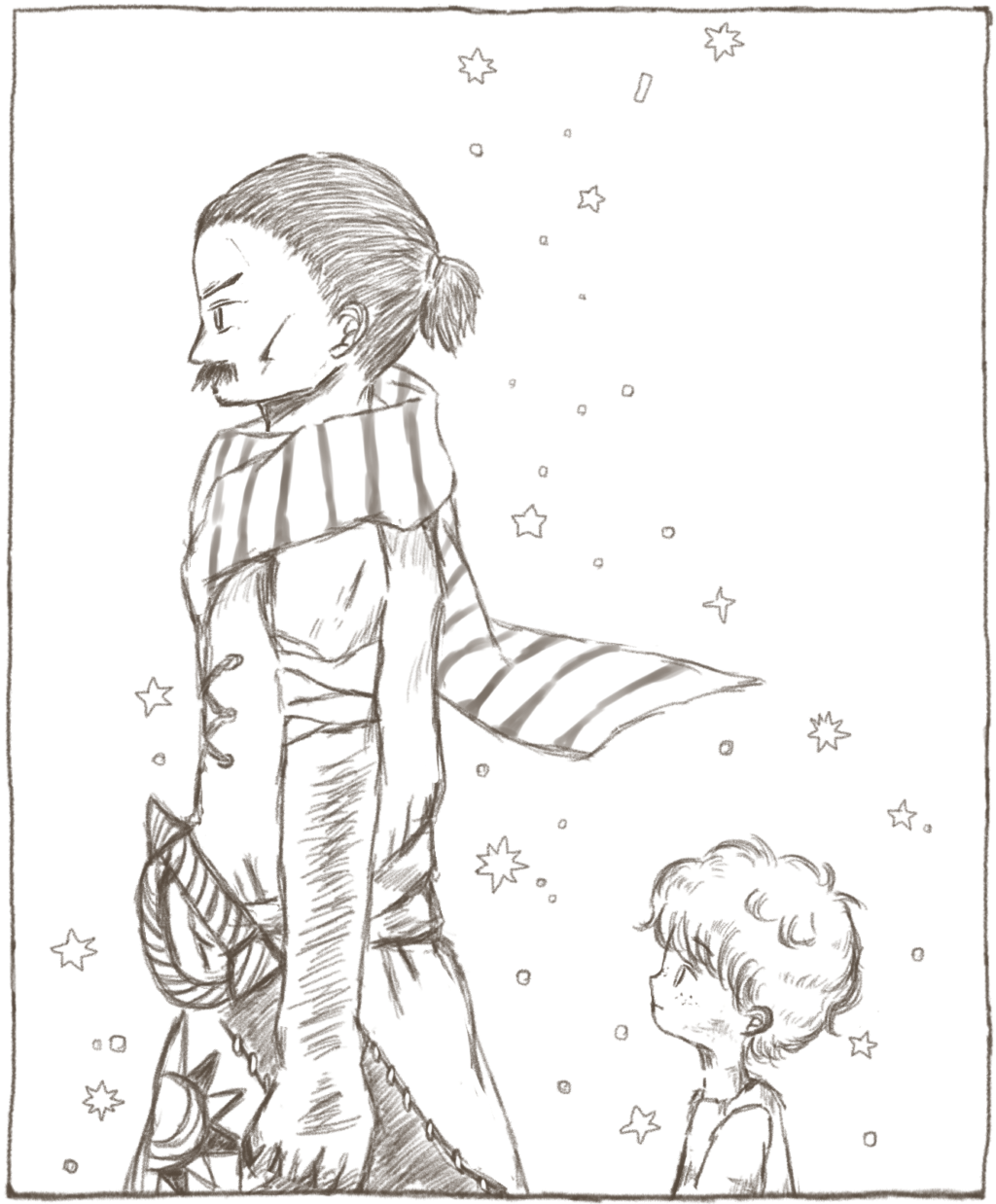

月日は流れて――アランは偶然、ロレーヌの妹と出会いました。偶然……ひょっとしたら、運命だったのかもしれませんが。ロレーヌと同じ青い髪。エメラルドの瞳。そう、それがあなたですよ、ローナ。

しかしあなたのそばには、すでに仲間がいました。自分なんかとは違う、勇気と正義の気持ちに満ちあふれた仲間たちが。

もはやアランに生きる意味など、なにもなかったのです。

♫ Ⅷ 魔神の望みは

魔神の、長い長い話が終わりました。

「ああ、アラン。アラン」

ローナは何度も名前を呼びながら、アランを抱きしめました。未だ閉じたままのアランの目からは、涙が一筋流れていました。

「あなたと出会ってから、アランは何度もあなたに歩み寄ろうとしました。けれどそのたびに、自分のやってきたことが頭をよぎりました。あなたが真実を知って、悲しむのが怖くて――結局、なにも話せぬまま、ここまできてしまいました。この都に戻ってきたのだって、あなたのことが心配だったから。あなたがここにくることがなければ、アランはジャウハラに戻ってくることなど、一生なかったでしょう」

戻ってきたところで、アランを知る者はもうどこにもいないのですから。そう魔神は続けました。

「アランは出会ってからずっと、ローナのそばにいてくれたんだね。だから何度も、助けてくれたんだね。ずっと、ローナたちの方が、アランを探している気になってたよ。……気づいてあげられなくて、ごめんね」

ローナはただただ、アランを抱きしめました。

「ねえ。それじゃあ、あなたが生まれた理由は、もしかして」

マリアのことばに、魔神はうなずきました。

「だれかを傷つけるつもりなど、アランにはありませんでした。アランはただ――死のうとしていたのですよ。ほかのだれでもない、自らを傷つけるために、わたしを生み出したのです」

マリアはため息をつきました。アランがひとり、危険な路地裏にいたのも――その暗い世界でしか、自分は生きられないと思っていたからなのかもしれません。

「アランは怖いのですよ。自分のせいで、だれかが傷つくことが。自分のことが、この世で一番憎いのです。自分の心が弱くなければ、あんなことにはならなかったと。だれかが死ぬぐらいなら、自分はずっと牢に閉じこめられたまま、死んだ方がよかったと。その想いに、ずっと縛られ続けている……」

「そんなわけないじゃない! だって……アランは自由になって、うれしかったんでしょう? その気持ちを忘れてしまうのは、絶対にだめよ。……だれかと生きていたら、ときには傷つけてしまうことだってあるわ。傷つけられることだってある。だから、ごめんなさいってことばがあるんだわ。だれかと生きることを、恐れていたら……ずっと、ひとりぼっちよ。そんなの、さびしいじゃない」

マリアは、膝にのせたこぶしを強く握りしめました。爪が手のひらに食いこんで、痛みを感じました。それでも、力を緩めませんでした。

「さあ、そろそろ時間です。わたしが生まれた以上、わたしはアランの命を奪います。ほかでもない、アラン自身がそれを望んでいるのですから。わたしを、止めることはできません」

ローナはあわてて、魔神からアランをかばいました。

「おねがい、アランを殺さないで! とりあえず、一度ランプの中に戻ってほしいよ。そうしたら、アランを説得するから。自分を責めるのはやめてって」

「残念ですが、それはできぬこと。もはやわたしの力は、ランプの中では押さえきれない。ランプが壊れれば、わたしはただの魔物となって、自我を失います。あなたたちのことをも、襲うことになりましょう」

魔神と戦うのはいやだと、マリアたちは思いました。こうしてアランの過去を話してくれた魔神を、傷つけたくはなかったのです。

(まさかあたしが、戦いたくないと思うなんて――)

自分自身の考えに、マリアは驚いていました。魔物も魔神も、人を襲うもの。そして、自分の家族を奪ったものです。今、目の前にいる魔神だって、倒さなければアランが死んでしまうのです。

魔物から人を守るために、自分は旅に出たのです。そのはずなのに、どうしてか魔神を傷つけたくないと思ったのです。

戸惑うマリアの隣で、ヴィクトルがいいました。

「つかぬことを、おききしますが。魔神殿は、先ほど自らも意思を持つとおっしゃいましたね」

突然、思ってもいなかったことをきかれて、魔神は呆けたような顔になりました。

「はあ。たしかにわたしは、アランが生み出したものではありますが、決してご主人の分身というわけではありません。わたしには、わたしの自我があります」

「それならば、あなたが望むことは、なにかないのですか? 命を奪うことは、ランプの持ち主の望みだ。それ以外に、魔神殿自身がやりたいことや望むことがあれば、せめてそれをかなえてあげられればと、思ったのですが……」

ヴィクトルのことばに、マリアとローナは顔を見合わせていましたが――微笑んで、魔神にいいました。

「そうだね。魔神さんに、アランのことを教えてくれたお礼をしたいよ。ねえ、あなたの望みはないの? アランじゃなくて、あなた自身が、望むこと。それを、やってあげたい」

「……妙なことを、おっしゃいますね。自我をもつといったって、わたしは単なる感情から生まれたものにすぎません。なにも、望むことなど……」

そこまでいって、魔神は、ふと遠くを見つめました。

「……昔話をしていたら、なつかしい思い出が、わたしの中に流れこんでくるような気がしました。アランにとって、ロレーヌの奏でる音楽や盗賊たちの歌。ロレーヌと、踊ったこと――。それは、これ以上ない幸せな思い出でした。妖精の楽器が、魔法の楽器というのなら……それをもう一度、ききたいものです」

「ちょうどいいわ。ここに、楽器があるもの。それも、妖精の楽器よ。これってきっと、偶然なんかじゃないわよね」

マリアがローナに目を向けると、ローナはうなずいて、ハーディ・ガーディに手をかけました。

「あのね……あなたが教えてくれた物語を歌にするから、きいてくれるかな」

ローナはハーディ・ガーディのハンドルを回して、旋律を奏でました。

これはひとりの 少年の話

自由を知らずにいた 少年は

愉快な盗賊たちと出会いました

愛しい妖精の少女と出会いました

そうして少年は 自由と愛を知りました

絶望と罪を背負って 生きてゆく

自由も愛もいらぬと 生きてゆく

それがどれほど 悲しいことか

それがどれほど 寂しいことか

だいじょうぶだよ こわくないよ

あなたは ひとりじゃないよ

だから勇気を出して

わたしたちを信じて

守りたいの 愛したいの

あなたのことを

音色はハープとは全く違うものだし、盗賊たちの豪快な歌声でもありませんでしたが、それでも魔神にとっては、かつてきいた音楽が、景色が、よみがえったようでした。

気がつけば、魔神の体が、透けていました。

「なんということだ。まさか魔神が、幸せな記憶によって召されることがあるなんて」

すこしずつ消えゆく魔神は、穏やかな表情をしていました。

「ありがとう、妖精とその仲間たち。……わたしが消えたところで、アランの悲しみが消えるわけではありませんが……それでも、どうか、アランを助けてください。願わくは、アランが絶望から救われますように」

魔神は、どこか満足そうに微笑んで、消えてゆきました。

ランプに、ひとりでにひびがはいりました。細かな欠片となったランプは、もう輝きを放つことはありませんでした。

♫ Ⅸ ローナの考えは

アランが目を覚ますと、黄土色の天井が見えました。

手足を動かすと、ふんわりとした布の上に横たわっているのがわかりました。

あれからみんなで、アランを宿まで運んで、ベッドの上に寝かせてあげたのです。

ベッドで寝たことなんて、ほとんどありませんでした。その居心地の良さに、アランはしばらくぼんやりとしていました。

「あ! 起きた! 気分はどう?」

いきなり、青い髪の少女がひょっこりと視界に入ってきたので、アランはびっくりして飛び起きました。

「ああ、いきなり動いたらだめだよ! まだ、ちゃんと治ってないんだから!」

「……なんで、おれ、生きているんだ。おれは、魔神を呼び出して、それで……」

「……もう、いないよ。アランのことを話してくれて、それで、消えていったの」

アランは、顔をふせました。ついに、ローナに知られてしまったのです。妖精の過去のことも、ロレーヌのことも。

「じゃあ、どうしておれを助けたんだ。きいたんだろ? おれのせいで、ロレーヌが……それに妖精たちだって、人間のせいで死んだんだ」

ローナは、困ったような顔をしました。

「妖精のことは、悲しいよ。でもそれは、アランを助けない理由にはならないよ。お姉ちゃんのことだって……アランのせいなんかじゃない。アランは、お姉ちゃんを殺してなんかいない。お姉ちゃんはただ、アランを助けたかっただけなんだ。アランが、お姉ちゃんを助けてくれたのと同じように」

ローナは、アランの顔をのぞきこみました。

「お姉ちゃんの楽器、見せてくれる?」

アランは、ずっと大切に持っていたハープを、ローナに差し出しました。

うれしそうに受け取って、ローナはハープを抱きしめます。

「ありがとう。ねえ、アラン。一緒に、ロレーヌお姉ちゃんを探しにいこう」

そういったローナを、アランは虚ろな目で見あげました。

「なにを、いって……ロレーヌは、もう」

「お姉ちゃん、まだきっとどこかにいる。だって、ここにお姉ちゃんの楽器があるもん」

アランは、すこしだけ目を見開きました。

「妖精は、命を落としたら楽器も消えてしまうんだ。でも、お姉ちゃんのハープはまだここにある。だからきっと――海の底で、まだ生きているかもしれない。

もしハープがここになかったら、きっとローナもあきらめちゃってた。でも、アランが浜辺に流れついたこのハープを拾ってくれたから。それからずっと、大切に持っていてくれたから。だからローナは、まだあきらめない」

ローナはアランを見つめかえしました。ロレーヌよりもすこし明るい色をした、エメラルドのような瞳を向けて。

「死なないで、アラン。一緒に、お姉ちゃんに会いにいこう。アランがいえなかった気持ちを、お姉ちゃんに伝えにいこう」

そうして強く、強くアランの手を握ったのでした。