五楽章

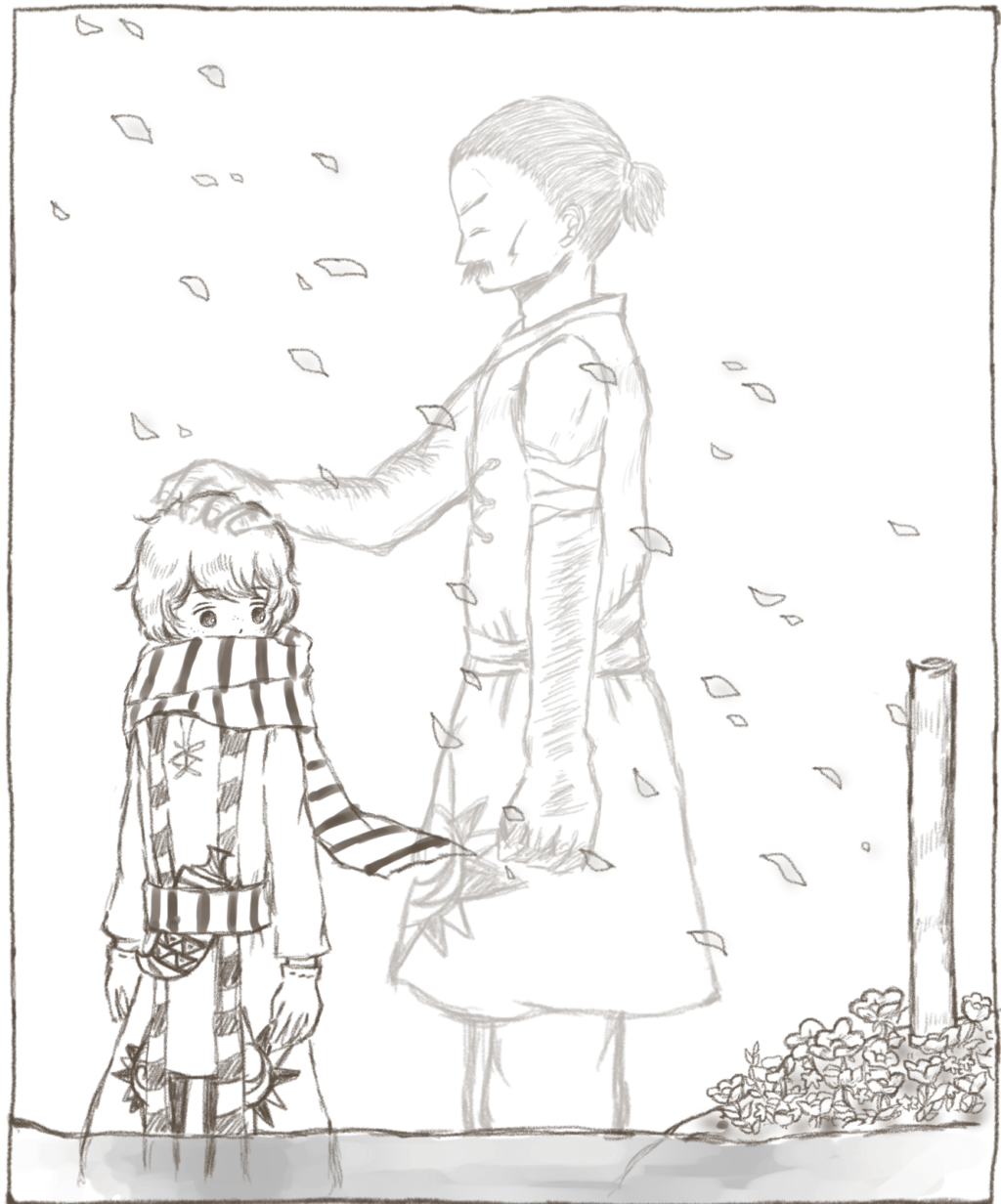

奇跡の真珠と人魚姫

♫ Ⅰ まずは温かな朝食を

「死なないで、アラン。一緒に、お姉ちゃんに会いにいこう。アランがいえなかった気持ちを、お姉ちゃんに伝えにいこう」

ローナはアランの手を取って、そういいました――。

広い砂漠の中に、ジャウハラと呼ばれる大きな都がありました。

その都の端にある宿に、今、マリアたちはいます。

盗賊の男の子の、アランを連れて。

マリアたちは、アランが絶望の気持ちで生み出した魔神から、ひとつの物語をききました。そしてそれは、決してマリアたちにとって、関係のないものではなかったのです。

物語の中で、ローナのお姉さんであるロレーヌは、海の底に沈んでしまったのでした。

ロレーヌは、ローナにとって大切なお姉さんだったのです。もういないことを知って、ローナが一番つらいはずでした。泣きたいはずでした。

けれどローナは、あきらめませんでした。

「感じるよ。お姉ちゃんが、まだどこかにいるって。アラン、お姉ちゃんを探しにいこう」

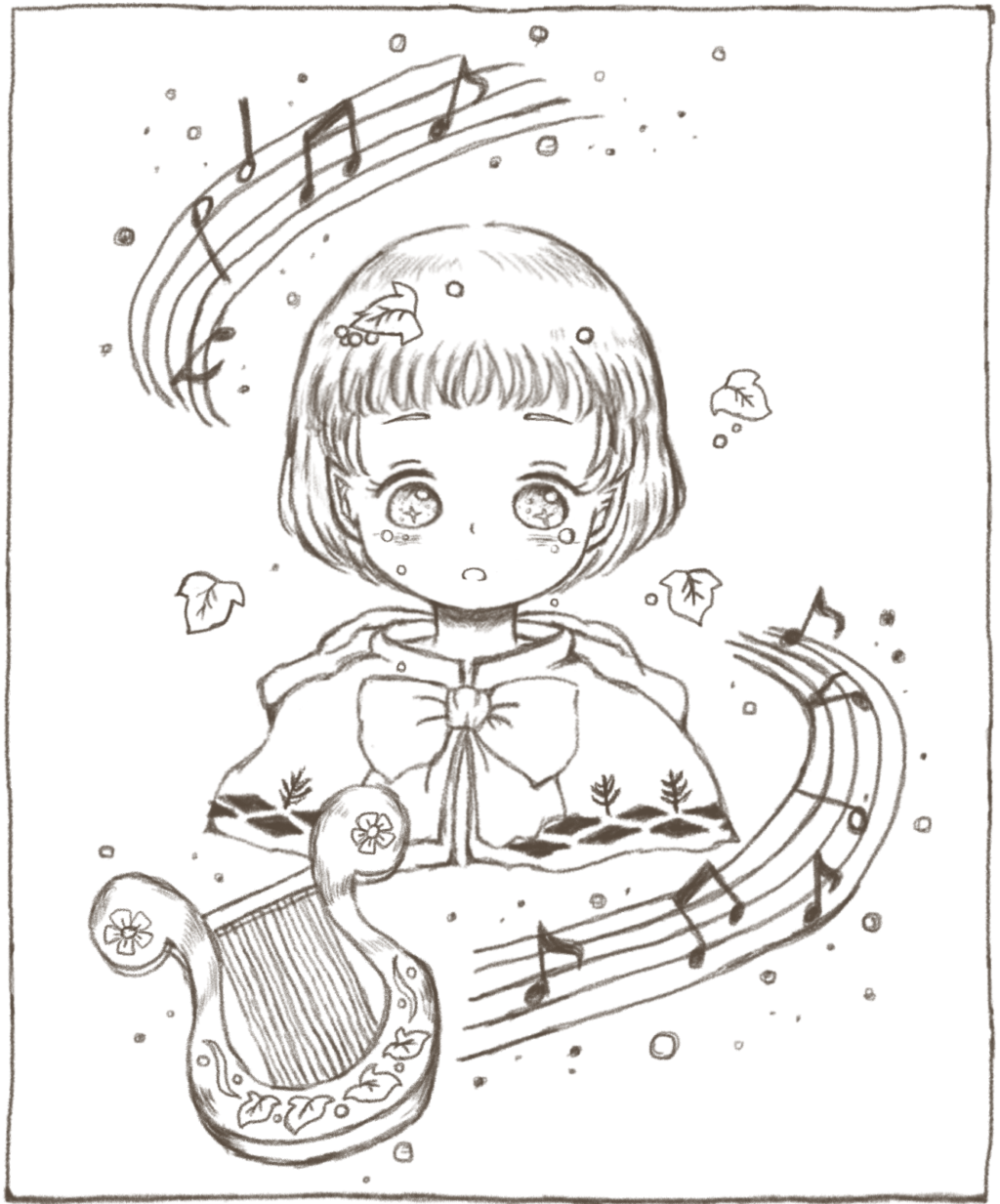

アランはぼんやりと、ハープを抱きしめたローナを見つめかえしました。

「……そんなの、むりだ。こんなにも広い海からロレーヌを探し出すなんて、できるはずがない」

たとえロレーヌが生きていたとしても、この広い世界でもう一度巡り会うことなど――それは幾千もの星が瞬く夜空から、たったひとつの星を見つけるのと同じぐらい、難しいことだとアランは思いました。

「大変なことかもしれない。でも、やらなくちゃ。だってお姉ちゃんも、アランにもう一度、会いたいはずだもの。アランが、お姉ちゃんに会いたいって思っているのと同じようにね」

海の広さを、ローナは知りません。海を通じて、いくつもの陸や島がつながっているということも。けれどそれを知っていたって、ローナはあきらめるつもりなんてありませんでした。

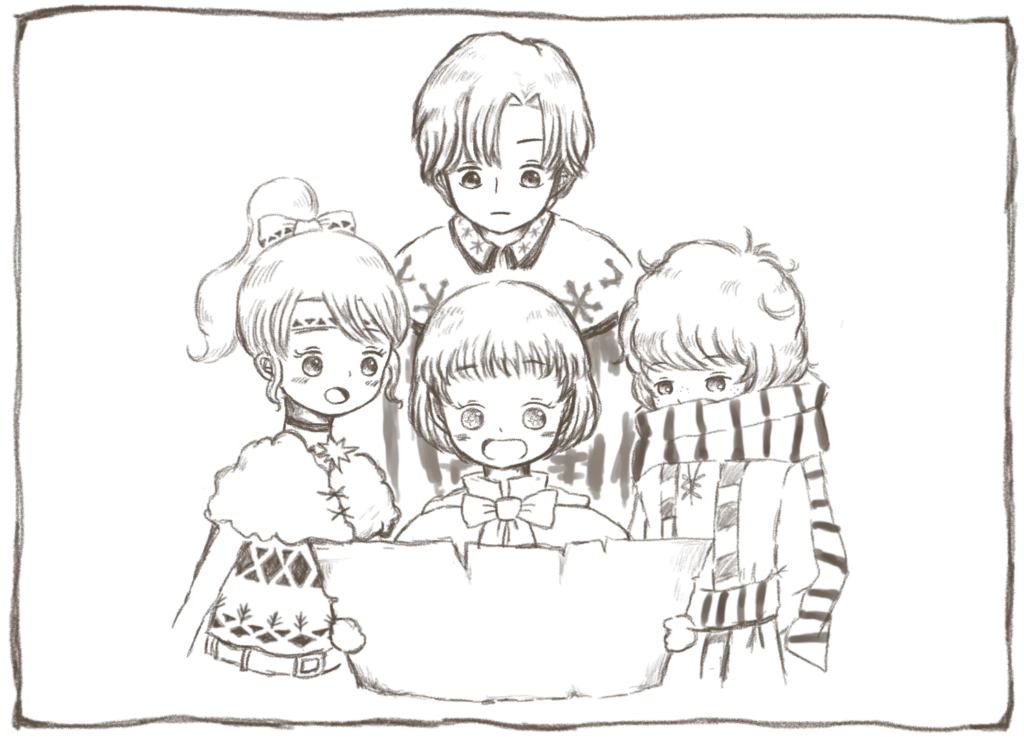

そのとき、部屋の扉がそっと開いて、マリアが顔をのぞかせました。

「あら、目が覚めたのね! 具合はどう? 宿の人が、とってもおいしそうなごはんを作ってくれたのよ」

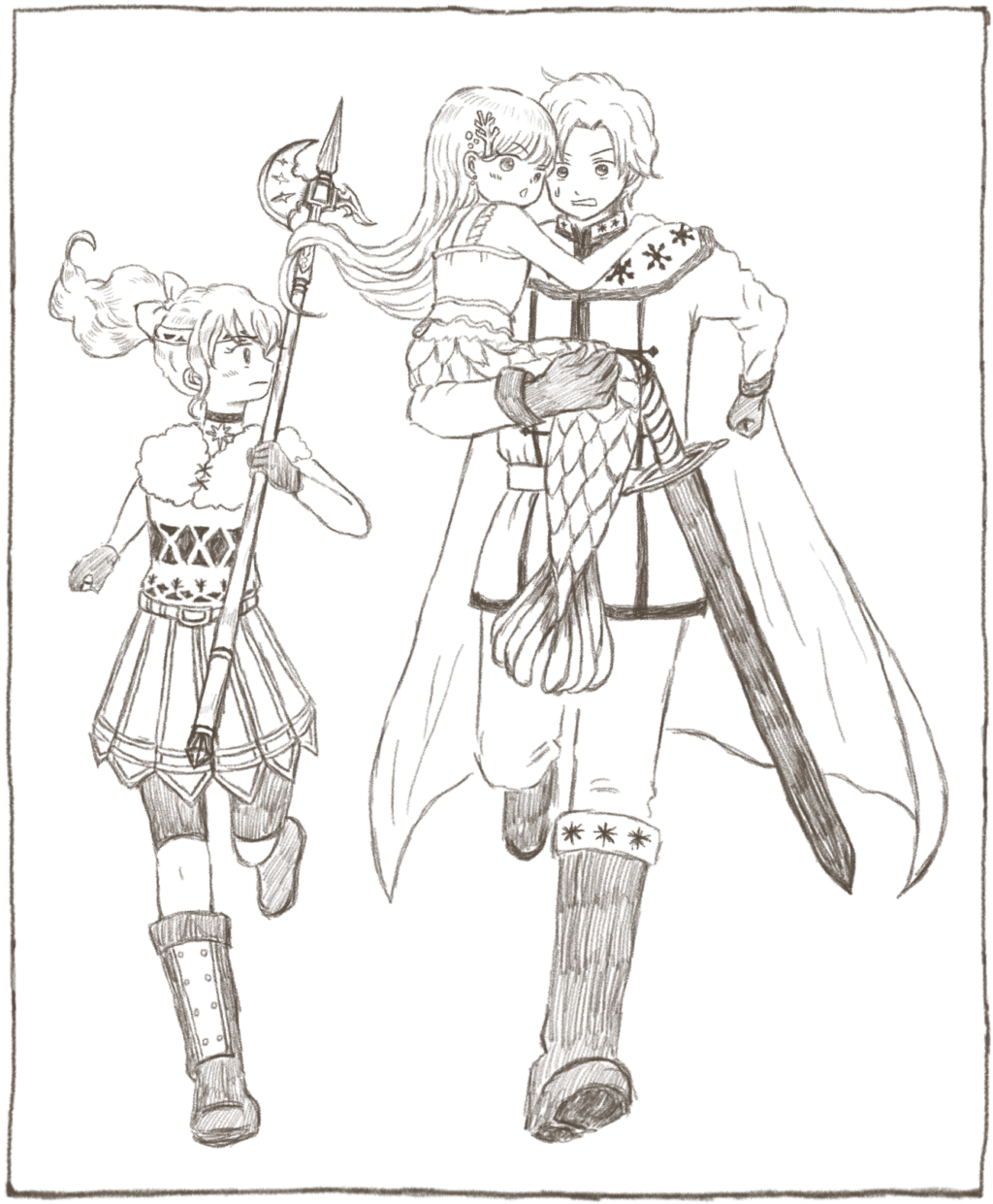

マリアの後ろではヴィクトルが、湯気の立った鍋を抱えて立っていました。

「うわあ! ローナ、おなかぺこぺこだったんだよう。アランも一緒に、食べようね」

「いらない。もう、おれのことは放っておいてくれ」

そういってベッドからおりたアランに向かって、マリアはずかずかと遠慮なく歩み寄り、行く手をふさぎました。

「そうはさせないわよ。あたしたちに助けられた以上、あなたはおいしいごはんを食べて、元気になるしかないの」

その迫力に、アランは後ずさります。すっかり部屋の壁に追いやられてしまって、逃げられません。

「……どうして、おれのことなんか気にかけるんだ」

「悲しんでいる人や弱っている人を助けることが、このマリアさまにとっての正義だからよ! それにあなたは、もうお友だちだもの。放っておくわけないじゃない」

友だちになったつもりなんてないよ、とアランは思いました。しかしマリアの強気な態度にたじたじとなって、なにもいいかえすことができませんでした。

結局、アランは半ば強引に椅子に座らされて、四人で朝食を囲むことになりました。初めはしぶっていたアランも、おいしそうなにおいにつられて、そっとスプーンを手に取りました。温かな豆のスープと、ふっくらとした白いパンは、素朴で優しい味がしました。

「……うまい」

ぽつりとつぶやいたアランを見て、みんなはどこかほっとしたように、微笑みました。

「ごはんをおいしいと思えるのは、いいことだわ。生きるうえで、とても大事なことよ」

そうして、マリアたちはこれまでのことをアランに話しました。ローナと出会った日のことから、砂漠を通ってきたことまで。ずっと、アランを探して旅をしていたことも。

「そういえば、ちゃんとお礼をいえていなかったわ。シュネーバルのお城では、あたしたちを助けてくれてありがとう」

マリアのことばに、アランはうつむきました。

「……偶然、近くにいたから。それだけだ」

ヴィクトルは眉を寄せました。地下水路や、城の中にいたのが偶然であるはずがありません。本当は、アランはずっと自分たちを追っていたのでしょう。ロレーヌの妹である、ローナのことを心配して。

それならばアランは、山も砂漠もたったひとりで越えてきたことになります。三人ですら大変だった道のりです。ひとりはもっと大変で、そして心細かったでしょう。寂しかったでしょう。

もっと早くにアランがいることに気がついていれば、アランが倒れてしまうこともなかったかもしれません。

(しかし、やはり盗賊といったところか。ずっと、わたしたちのそばにいたなんて……まるでわからなかった)

もしもアランが悪い盗賊だったら、今ごろ自分たちの命はなかったかもしれません。マリアたちになにかあったら、守れたかどうか……そう考えて、ヴィクトルは唇をかみました。

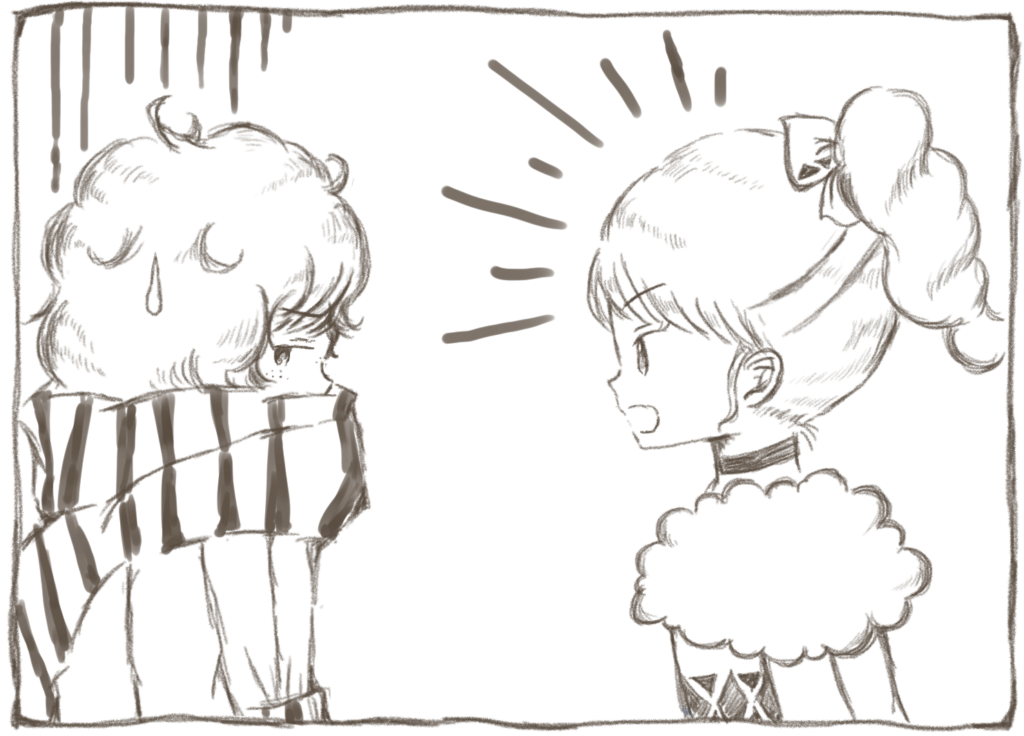

「まったく、いじっぱりなんだから。感謝の気持ちぐらい、素直に受け取っておきなさい!」

マリアは、ぴしゃりとアランにいいました。アランはむすっとしながら、無言でスプーンを口に運びます。

「うれしいなあ。こうして、アランとごはんを食べて、話すことができて。これからも、そばにいてほしいよ。一緒に、お姉ちゃんを探そうね」

はにかむローナを見つめるアランの瞳は、悲しげに揺れていたのでした。

マリアとローナは、空になった鍋を持って部屋を出てゆきました。部屋には、アランとヴィクトルのふたりきりです。

「お腹は満たされたか? まだ、ちゃんと疲れもとれていないだろう。とにかく今は、ゆっくり休むといいよ」

ヴィクトルは、穏やかな声音でいいました。ここまでアランを運んできたとき、あまりに体が軽かったので、ヴィクトルは心配していたのです。

ひとりで生きているあいだ、ちゃんとした食事をほとんど食べていなかったのかもしれません。やわらかなベッドで寝たことも、数えるほどしかないのでしょう。考えただけで、ヴィクトルの胸は痛みました。

しかし、そんなヴィクトルの優しさをはねつけるように、アランはするどい瞳をヴィクトルに向けました。

「……あんたも、おれをつかまえるつもりなのか」

「え?」

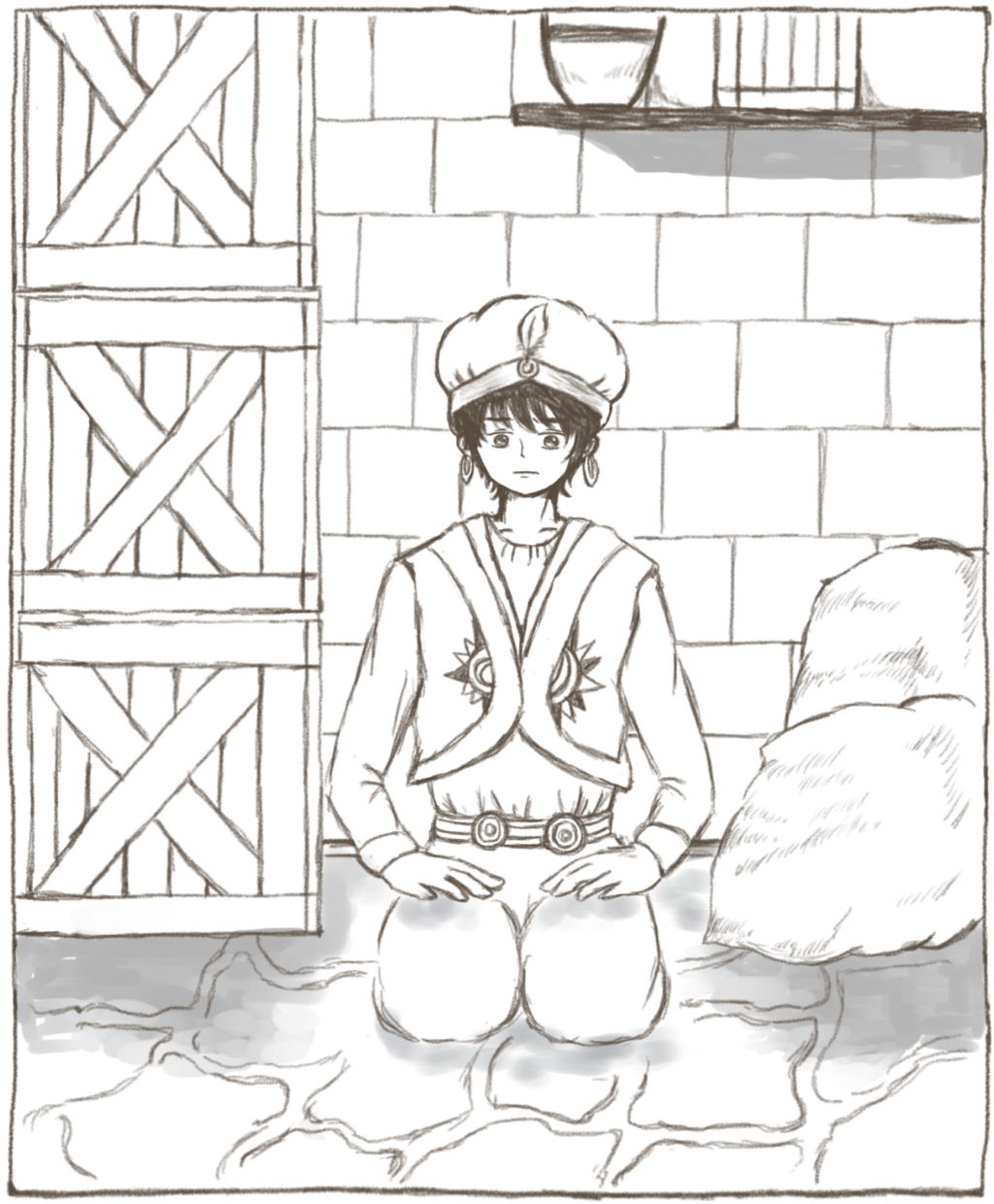

「おれのこと、悪いやつだと思ってるんだろ。前に牢の鍵を開けたときに、あんたがおれをそういう目で見てた」

「それは……」

ヴィクトルは口ごもりました。

そのことばのとおり、ヴィクトルはアランを疑っていました。旅に出ることなく、今も騎士団にいたならば、アランを盗賊だからという理由でつかまえていたでしょう。なぜ、盗みを働いたかなんて、たずねることもなかったのでしょう。

しかし、この都の貧しい人たちの暮らしを目の当たりにして、そしてアランのように必死に生きている人たちのことを知った今は――アランをつかまえて、王宮に突き出そうだなんてことは、すこしも考えてはいませんでした。

しかしそれをいったところで、アランが信じてくれるとは思えませんでした。ただでさえ、アランは傲慢な大人たちや、身勝手な王宮の人たちによってつらい思いをさせられてきたのです。

(困ったな……)

ヴィクトルはため息をつきます。もちろんヴィクトルだって、アランの力になりたいと思っていました。アランのためなら、なんでもしてあげたいと思っていました。けれど自分の手助けなど、アランはなにひとつ望んでいないことを、身にしみて感じたのです。

ふたりのあいだに、つめたい空気が流れました。自分に対して、嫌いだという気持ちを向けられることが、こんなにも悲しいことだったとは――。

(……今は、アランの心の傷が、すこしでも癒やされることを願うしかない)

そのとき、マリアとローナが戻ってきました。ふたりのあいだのつめたい空気は、ひとまず消え去りました。

「おまたせ。さあ、さっそく出かけましょう!」

「出かけるって、どこに?」

マリアたちの姿に内心ほっとしながら、ヴィクトルがたずねました。

「まずは港に行って、船に乗せてくださいって頼んでみるのはどうかしら。海に出れば、ロレーヌを見つける手がかりがつかめるかもしれないわ」

ふむ、とヴィクトルは腕を組みました。

「そうだな。海に詳しい人から、話をきくのはいいかもしれない」

とはいえ見知らぬ旅人、それも子どもを乗せてくれる船があるのかどうか――と、すこしばかり心配ではありましたが。

「アランは、もうすこしここで休んでる? ローナたちだけで、行ってこようか?」

「おれは……」

心配するローナのことばに、アランはうつむきましたが――やがて、顔をあげました。

「……おれも、行くよ」

♫ Ⅱ ロレーヌを探すには

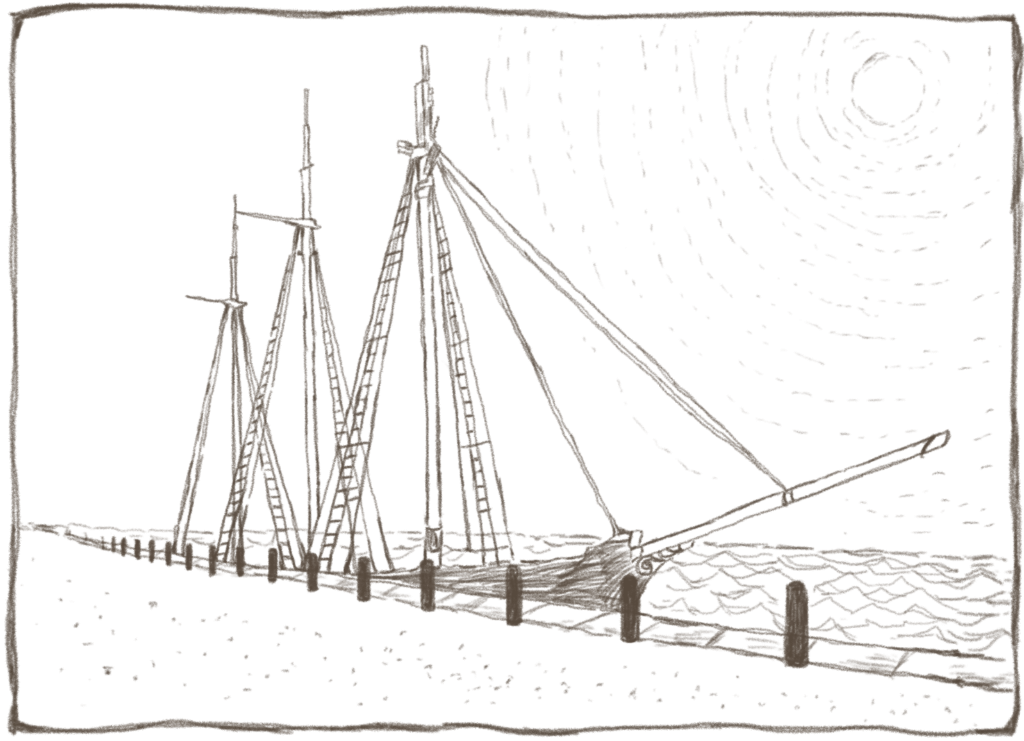

港は、閑散としていました。いくつもの船が、港に停められています。漁をするための船、どこかほかの大陸へと行く定期船、裕福な人たちが乗るような、豪華な客船――けれど今日はどの船も、動いていないようでした。

マリアたちは、船の帆の調子を見ている男の人に声をかけました。

「こんにちは」

「やあ、こんにちは。この時期に港にくるなんて、珍しいね」

男の人は、この都に住む漁師だと名乗りました。

「あたしたち、ちょっとした理由があって、海に出たいんです。船に乗せてもらうことって、できませんか?」

漁師はうなりながら、腕を組みました。

「残念だけれど、今は船を出せないよ。この時期は、人魚が出るっていううわさがあるからね」

「まあ。人魚って、あの人魚のこと?」

マリアは目を見開きました。ちいさいころ、お母さんに読んでもらったおとぎ話の中に、人魚が出てくるものがありました。足の代わりに魚の尻尾が生えていて、顔立ちは美しい少女で――そんな人魚が、人間の男の人を好きになる物語でした。

(あのお話、最後はどうなるんだったかしら?)

物語の結末が思い出せません。

「人魚を、見たことがあるのですか?」

ヴィクトルも、驚いて漁師にたずねました。

「いいや。単なる伝説で、本物の人魚を見たことのあるやつはいないよ。けれど人魚の歌声をきいた者は、その歌声に惑わされて、船ごと海に沈められるっていわれているんだ。だから毎年この時期は、海に出ないほうが身のためなのさ。伝説だからってばかにして、本当に沈められたら身もふたもないからね」

そういって、漁師は去ってゆきました。

「まさか、人魚がこの近くにいるなんて。それにしても、どうして人魚は船を沈めたりするのかしら」

「いずれにせよ、船に乗れないなら、ほかの方法を考えるしかないな。それに船だけではだめだ。ロレーヌを探すには、海の底に行く方法も見つけねばならない」

しかしマリアたちは、海の底に行くための道具や乗り物も知りませんでした。

すると、ずっと黙っていたローナが、決意したようにいいました。

「ローナが、魔法を使うよ。お姉ちゃんが、アランを助けたときみたいに。魔法でみんなを、大きな泡で包めばいいんだ。そうすれば、海の底でも息ができるから」

「ローナ。それは……」

ハーディ・ガーディを鳴らそうとしたローナの手を、アランがつかみました。

「だめだ!」

つかむ力の強さに、ローナは思わず身を固くしました。

「……魔法は、使わないでくれ……。それで、きみまで、いなくなったら……」

ちいさく震えるアランの手に、ローナは自分の手をのせました。

「……ごめん、アラン。ごめんね。ローナ、みんなの役に立ちたかっただけなの。いつも、足手まといだから」

もし、魔法がうまくいかずにローナもロレーヌと同じ道をたどることになってしまったら――そんな未来は、だれも望んでなどいません。

「ローナを足手まといだなんて思っていないわ。それぞれ、できることをやればいいの。けれど今、ローナが命をかけてまで魔法を使うことは、まちがっているとあたしは思うわよ」

マリアも、いつになく強い口ぶりでいいました。

ローナは悲しそうな顔をしながらも、「わかった」とちいさくうなずきました。

「……もしも本当に、人魚がいるとしたら。どうにか、わたしたちに協力してくれないだろうか。人魚なら、当然海の底に住んでいるのだろうし」

ヴィクトルのつぶやきに、みんなはなるほどと思いましたが――すぐに顔を曇らせました。

「けれど、人魚は人間の船を沈めてしまうのでしょう? そんなひとたちが、協力なんてしてくれるかしら」

それに、だれも人魚の姿を見たことがないのも気になります。本当は人魚なんていないのか、もしくは――見た者はみんな、うわさどおり海に沈められてしまったのでしょうか。

「協力してもらえるように、人魚さんに頼んでみようよ。でもどうやったら、ローナたちのことを知ってもらえるかなあ」

人魚に会いたいから、なんて理由で船を出してくれる人はいないだろうし、船を買うお金もありません。

どうしたものかと、頭を悩ませていると。

「……手紙を、書けば」

ぼそりときこえた声に、みんなが振り向きます。

声の主はアランでした。

「……手紙を書いて海に流せば、もしかしたら、人魚がそれを見つけて読んでくれるかもしれない」

だんだんと声はちいさくなってゆきましたが、みんなはアランのことばを、しっかりとききました。

「手紙……それ、いいと思うわ!」

「ああ。わたしたちのことを知ってもらうために、まさにぴったりなものだ」

「すごい! アラン、どうしてそんなことを思いついたの?」

みんなから声をかけられて、アランは気まずそうに顔をそらしましたが、その頬がすこしだけ赤くなっていました。

「……昔、便箋とインクが売られている店を見たときに、教えてもらった。手紙は、遠くにいる人に自分の想いを伝えるためのものだって。おれは字が書けないし、読むのも苦手だけれど――すごくいいものだなって、思ったから」

マリアたちは顔を見合わせました。それを教えたのはきっと、盗賊の仲間たちなのでしょう。

アランにとって大切な、盗賊たちとの思い出です。マリアは微笑みました。

「そうと決まれば、すぐに便箋とインクを買いにいきましょう。想いをこめて書けば、きっと人魚のもとへ届くはずよ」

マリアたちは、町で羊皮紙の便箋と、インクを買いました。羊皮紙は十枚綴りになっていて、この都をあらわす太陽の模様が刻まれていました。

手紙は、ローナが書くことになりました。旅をしながら、ずっとヴィクトルに字を教わっていたのです。一枚だけでは気づいてもらえないかもしれないので、十枚とも使うことにしました。 十枚も書くのは、なかなかに手間がかかりましたが、ローナはどの手紙も、心をこめて書きました。

こうして、十枚の手紙ができあがったのです。

『親愛なる人魚さま

はじめまして。わたしは、妖精のローナです。

わたしは二年ほど前に海の底にしずんでしまった、姉のロレーヌを探しています。

ロレーヌは青くて長い髪で、翡翠のようなきれいな瞳をもった妖精です。

わたしは海の底に行けないので、協力してほしくて手紙を書きました。

もしも協力してくださるようでしたら、月が空にのぼるころ、ジャウハラの港をこえた先の、砂浜にきてください。

ずっと、待っています。

心をこめて。妖精のローナより』

書きあげた手紙を、ひとつひとつガラス瓶につめて、海に流しました。

(どうか、手紙に気づいてくれますように……)

祈りながら、ローナは手紙を流しました。

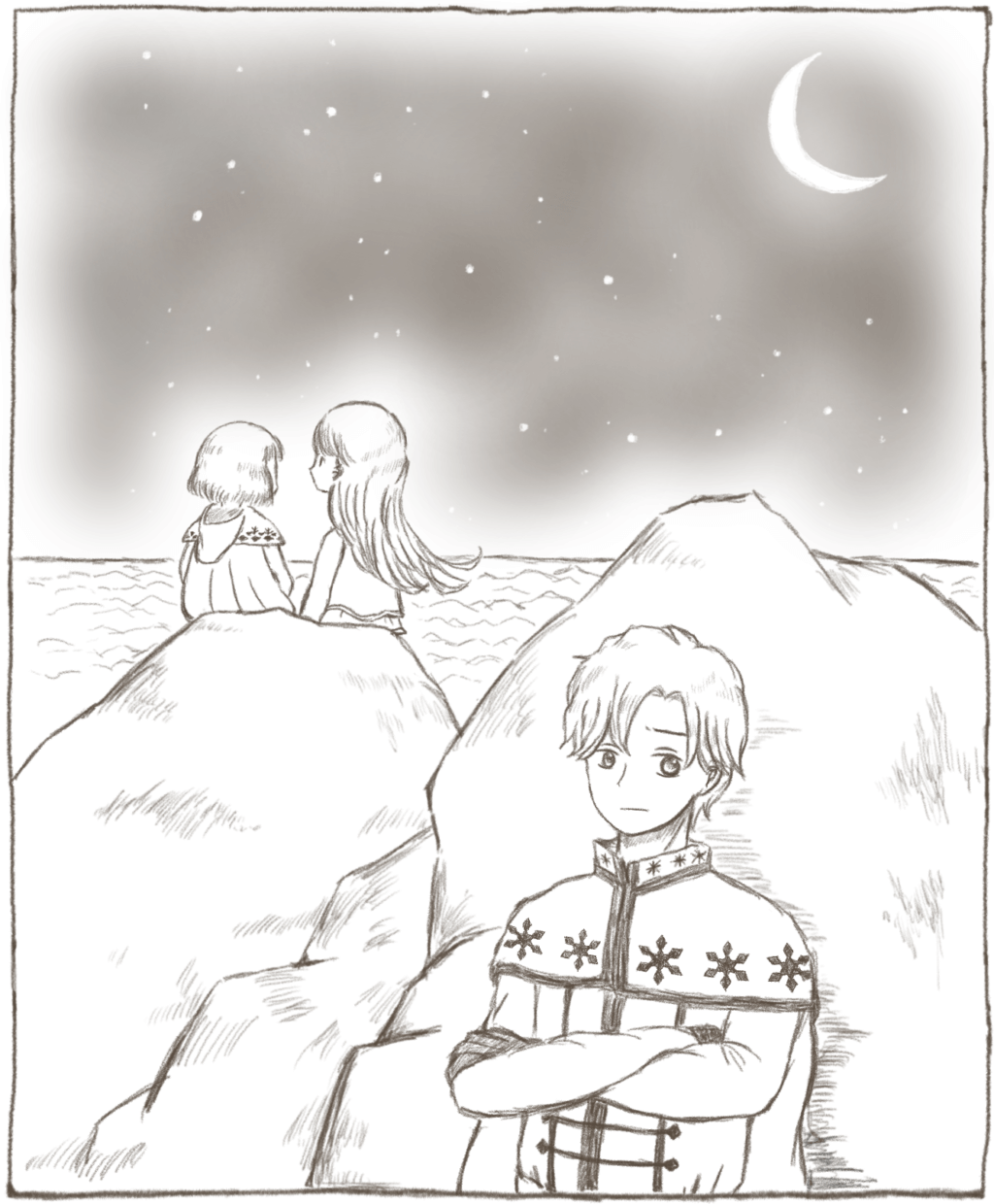

それから毎晩、マリアたちは砂浜で人魚がくるのを待ち続けました。きらめく波の先に、人魚の尻尾がちらりと顔をのぞかせることを信じて。

けれども、一向に人魚はあらわれることはありませんでした。

時が流れて――手紙を流して、十五日目の夜がやってきました。もはやみんな、もう人魚はきてくれないだろうと思い始めていました。それでも、だれもそれを口にすることはありませんでした。いってしまったら、本当にそうなってしまうような気がしたのです。ほんのすこしの希望も、失いたくはありませんでした。

「……あ! あれ!」

突然、ローナが立ちあがって、海の彼方を指差しました。

揺れる波の中から、ちいさな頭が飛び出しているのが見えました。ぬれた髪が、月の光に照らされて輝いています。耳の横にさんごの髪飾りをつけた、かわいらしい女の子でした。

ローナは服がぬれるのも構わずに、海の方へと走りました。打ち寄せる波をかき分けて、ローナは女の子のもとへと近寄ります。

「もしかして……人魚さん?」

ローナは、少女を見つめます。少女は金色の瞳で、ローナを見つめかえしました。

「そうよ。ねえ、これ書いたの、あなた?」

人魚の手には、ガラス瓶が握られていました。中に、見覚えのある手紙も入っています。

「そ、そうだよ! よかった、ローナの手紙を読んでくれたんだね!」

ローナは人魚の手を取って、砂浜の方へと連れてゆきました。

「みんな! 本当に、人魚さんがきてくれたよ!」

マリアたちも、人魚のもとへと駆け寄りました。

「わあ。本当に、足がお魚なのね……」

人魚はマリアたちを見ると、途端に顔をしかめました。

「どうして、人間がいるのよう」

「マリアたちは、ローナのお友だちだよ。みんな優しくて、勇気があるんだ」

ローナが人魚にそういいましたが、人魚はぷいっとそっぽを向きました。

「人間はきらい。あたしは、手紙を書いたのが妖精だからきたのよ。人間がいるなんて、きいていないわ。さよなら」

人魚がさっさと海へと帰ろうとしたので、ローナはあわてて引きとめました。

「ま、待って! ごめんね、人間がいるって書いてなかったのは謝るよ。でも、どうしてそんなに人間がきらいなの?」

「だって、人間はひどい生き物じゃない。あなたも妖精なら、わかるでしょう? 人間はね、自分以外の生き物なら傷つけてもいいって思っているの。あたしたち人魚も、昔は人間たちに襲われたり、傷つけられたりしたんだから」

不機嫌そうに話す人魚に、マリアはむっとしていいかえしました。

「あたしたち、人魚は歌声で人間の船を沈めるってきいたわ。ひどいことをしているのは、そっちも同じじゃないの」

「なによ、それ。人魚の歌声はね、海の生き物たちに必要な子守唄なのよ。あたしたちの歌声を人間がきいて、勝手に眠って遭難しているだけなの。そんな船を助けてあげたことだってあるのに、人間たちがそれを知らずに、あたしたちをを悪者にしているのよ。ひどいのはどっちよ!」

人魚も、負けじとマリアをにらみかえしました。なんだかよくない雰囲気になってきたので、ヴィクトルがあわててふたりのあいだに割りこみました。

「きみが人間を嫌う気持ちは、痛いほどわかる。わたしたち人間の身勝手さのせいで、たくさんの命が消えていった……謝って許されることではないことも、わかるんだ。けれど今は、ここにいる妖精の――ローナの話を、きいてあげてはくれないだろうか。ローナは、だれも傷つけたりなどしていない。だから……このとおり」

ヴィクトルが真剣なまなざしで人魚を見つめると、人魚はぽっと頬を赤くさせました。

「ええと。そ、そうねえ、ううん……どうしようかなあ……」

「妖精も昔、人間たちにひどいことをされたって、ローナもきいたよ。それはとても悲しいことだと思うし、人間を、こわいって思ったこともある。でも、ローナをたすけてくれたのも、人間だから。なにも知らなかったローナのことを、ここまで連れてきてくれたのは、マリアたちだから。だから今だけは、人間のことを信じてほしいの……」

ローナも必死に、人魚に頼みました。

人魚は桃色の髪の先を、くるくると指に巻きつけながら、ちいさくこたえました。

「……ま、まあ、あたしだって、すべての人間が悪いやつだなんて思ってはいないわ。みんなからそうきかされていただけで、あたしは人間に、なにもひどいことはされていないもの。今回はそこの妖精のために、協力してあげるわ。さっきはきついことをいって、ごめんなさい」

人魚がそういってくれたので、ローナたちはほっと胸をなでおろしました。

「あたしも、あなたを疑ってごめんなさい。今度、人魚を悪くいう人がいたら、しっかり訂正しておくわ。人魚は人間をおぼれさせたりなどしないって」

マリアも素直に謝って、そうしてお互い微笑みました。

♫ Ⅲ ロレーヌの居場所と、人魚の恋と

「あたしの名前はルゥルゥ。海を散歩していたら、なにか変なものが流れてきたの。最初は『ああ、また人間が、いらないものを海に捨てたんだわ』って、思ったんだけれど。よく見たら中にあやしい紙が入っているから、このあたしが、調べてやろうって思ったわけ」

ルゥルゥは岩場に腰かけて、ガラス瓶を掲げて月の光に照らしました。ルゥルゥが見つけた瓶は、このひとつだけのようでした。ほかの瓶はどこか遠くへ流されてしまったか、あるいはくじらの大きな口の中に、のまれてしまったのかもしれません。

ルゥルゥのような人魚に見つけてもらえてよかったと、ローナはほっと息をはきました。

「ルゥルゥ……一緒に、ローナのお姉ちゃんを探してくれる?」

「探すも、なにも――あなたのお姉さんはね、今、海の底にある人魚の国にいるわ」

マリアたちは「ええっ」と、驚きの声をあげました。アランは黙ったままでしたが、その目は大きく見開かれていました。

「ほんとう? じゃあ、人魚さんたちの国に行けば、お姉ちゃんに会えるの? お姉ちゃんは、そこで生きているんだよね?」

ローナは、それはもううれしそうに、手足をぱたぱたさせました。

けれどルゥルゥは、首を横に振りました。

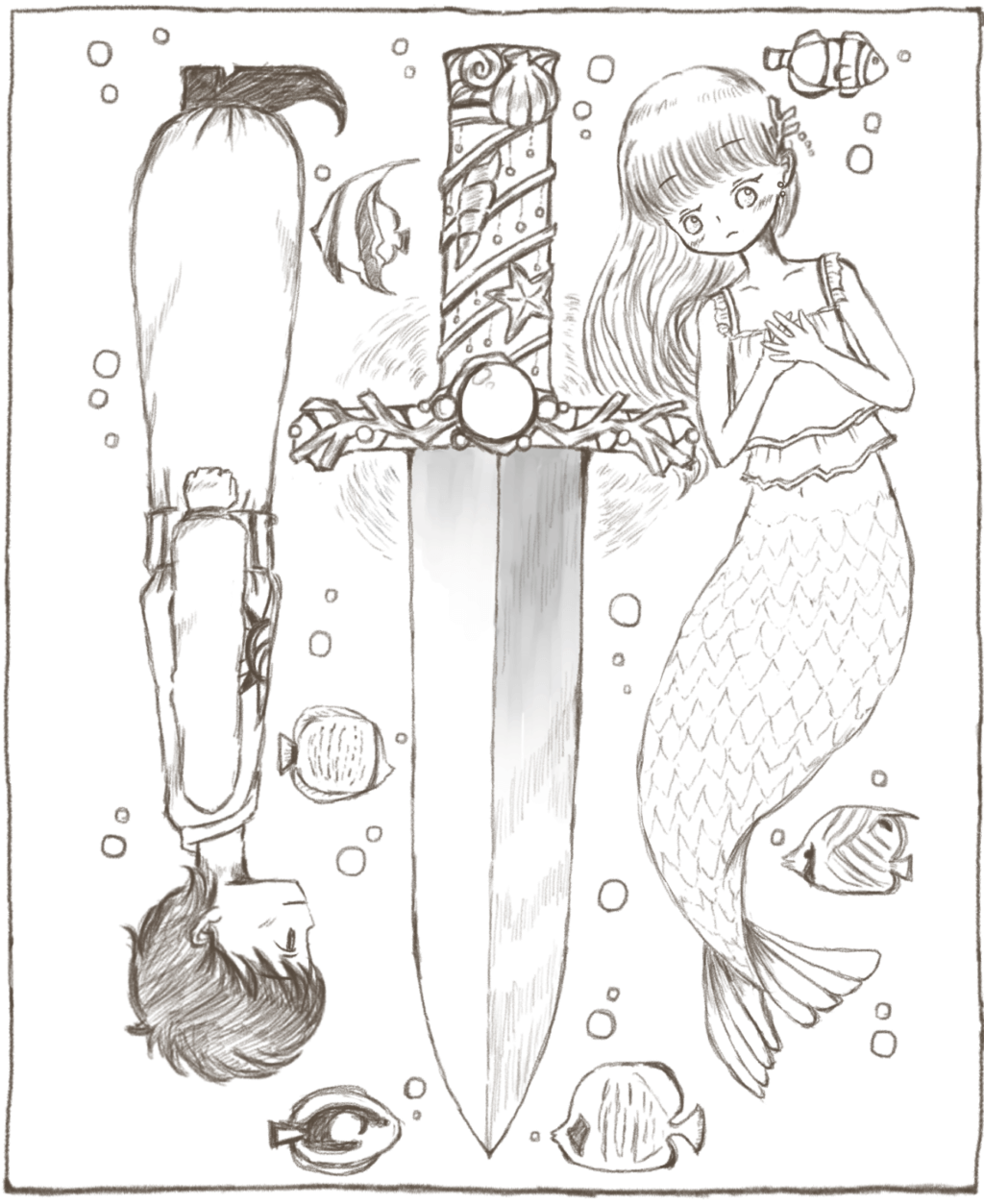

「……二年くらい前のことよ。あたし、妖精の女の子が海に沈んでゆくのを見つけたの。瞳は閉じていたけれど、青くて長い、きれいな髪をしてた。もちろん、助けにいったわ。でも、あたしがその子に触れようとしたら……その子の体は、泡になって消えてしまったの」

全員が、息をのみました。

「人魚は、死ぬと体が泡になるの。ほかの種族が死ぬとどうなるのか、あたしは知らないけれど……まるで人魚が死を迎えたときのように、その子は泡になって、消えてしまった」

「そんな!」

ローナは悲痛な声で叫びました。ルゥルゥはつらそうに眉根を寄せ、目を細めています。

「もう、ロレーヌはこの世にいないというの? そんなの……あんまりだわ」

マリアが、悲痛な声でつぶやきました。

ルゥルゥの話をきいて、マリアは昔に読んでもらった、人魚のおとぎ話の結末を思い出したのです。

おとぎ話の人魚も、好きになった人間の男の人を想って、自らの死を選んだのでした。けれど男の人は、人魚の死に気づくことすらなくて――どこまでも悲しい、物語だったのです。

「そんなはずないよ! だって、ここにお姉ちゃんのハープがあるもん。お姉ちゃんが死んでしまっていたら、ハープも消えちゃっているはずだもん」

ローナのことばに、ルゥルゥはうなずきました。

「ええ。まだ、話には続きがあるわ。あたしは、どうしてもその子を――ロレーヌを、助けたかった。たしかに体は泡となって消えてしまったけれど、まだロレーヌの魂だけはそこに残っていて、光の玉となって輝いていたの。まるで、きれいな宝石のようにね。あたしはその魂を、人魚の国に連れていったわ」

そうしてロレーヌの魂は、まだ人魚の国にいるのだと、ルゥルゥはいいました。まるでだれかを、待ち続けているかのように。天に召されることなく、ずっと海の底にとどまっているのだと。

それをきいて、みんなの心にほんのすこしだけ、希望の光が差しました。

「でも……体が消えてしまっていては、ロレーヌと話すことも、歌声をきくことも、抱きしめることもできないわ」

暗い顔をしたマリアに、ルゥルゥは明るくいいました。

「だいじょうぶ、元気を出して。人魚の国にいる魂はね、特別な真珠の光に照らされると、その姿を取り戻すことができるの。人魚の国にいるあいだだけなら、またロレーヌを抱きしめることができる。歌声をきくことも。だからあたしは、ロレーヌの魂が完全に天へと召されてしまう前に、人魚の国に連れていったのよ。あの子が、待ち続けている人とまた会えることを願って」

そうして二年の時が経って――ついに今日、ルゥルゥはロレーヌを探しているという、妖精からの手紙を見つけたのでした。

「まさか、人間までいるとは思わなかったけれど。でも、いいわ。これでロレーヌも、やっと大好きな人に会えるんだものね……」

「ありがとう……ルゥルゥ。お姉ちゃんを、助けてくれて」

ローナはルゥルゥの手を取りました。人魚の国に行けば、またロレーヌと会うことができるのです。それだけで、ローナは胸がつまる思いがしました。

「ぜひ、すぐにでも人魚の国を訪れたいところだが……わたしたちは人間なのに、人魚の国に行ってよいのだろうか。人魚たちは人間を、その、よくは思っていないだろう」

遠慮がちにヴィクトルがきくと、ルゥルゥは「ええと」と、顔をそらしました。いやがっているというよりも、なぜだかあせっているように見えました。

「人間は行っちゃだめっていうのなら、あたしとヴィクトルはここで待っているわ。でも、ローナと……アランは、連れていってあげてほしいの。アランは人間だけれど、悪い人なんかじゃないわ。ちょっと無愛想だから、誤解されやすいだけよ。ロレーヌが待っている人っていうのは、きっとこのふたりのことだもの。お願い」

マリアのことばに、アランはなにかいいたげにしていましたが、結局口には出さずに黙っていました。

「ちがうのよ。そりゃあ、人間を連れていくのは、あんまりよくは思われないだろうけれど。でも、あなたたちがいい人間なのはわかったし、事情を話せばほかの人魚たちもわかってくれると思うわ。そうじゃなくてね……」

ルゥルゥは肩を落として、ため息をつきました。

「……ないのよ。その、姿を照らし出すための真珠が。人魚の国の、大事な国宝だったんだけれど」

「なんですって!」

真珠がなければロレーヌに会うことができないし、国宝がなくなったなんて、人魚の国としても一大事です。

「どうして、なくなっちゃったの? どこかに、落としちゃったの?」

「まさか、悪い人間に奪われたのか?」

ローナとヴィクトルも、次々にルゥルゥに問いかけます。

しかしかえってきた答えは、想像とはかけ離れたものでした。

「……あげちゃったの」

一瞬、ルゥルゥのことばが理解できなくて、みんなの目が点になりました。

「だから! あげちゃったのよ! 人間の男の子に!」

ルゥルゥは顔を真っ赤にして、海中にきこえるぐらいの声で叫びました。

そして、真珠がなくなった経緯を話し始めたのです。

時は、今から十年ほど前にさかのぼります。

人魚は歳をとるのがゆっくりなので、十年前もルゥルゥは今と同じ、十二歳ぐらいの女の子の姿をしていました。

ルゥルゥは人魚の王さまと、六人のお姉さんたちと一緒に暮らしていました。王さまは、ルゥルゥのお父さん。つまり、ルゥルゥは人魚の国のお姫さまでした。

けれどルゥルゥは、たいそうないたずら好きで、いつも王さまやお姉さんたちを困らせていました。

その日も、ルゥルゥは人魚の国の国宝に見とれていました。国宝は、美しい装飾が施された短剣です。短剣の中心には、虹のように輝く真珠がはめられていて――その真珠こそが、特別な力を持つ真珠でした。

ルゥルゥは、こっそり短剣を手に取りました。

(本当にきれいだわ。そうだ、この輝きを、友だちのイルカたちに見せてあげましょ)

そう思いついたときには、もう城を飛び出していました。

ごきげんな気分で海を泳ぎながら、ルゥルゥはふと人間のことを考えました。王であるお父さんから、人間は自分たちを傷つける、だから絶対に人間の住む国には近づいてはいけないと常々いわれていました。ところが、それを素直にきくようなおしとやかさを、ルゥルゥはもってなどいなかったのです。

そういうわけで、ルゥルゥは好奇心の赴くままに、人間の住む都――ジャウハラへ向けて泳いでゆきました。

それが間違いでした。港を通りぬけるとき、ルゥルゥは人間が漁のために仕掛けていた網に引っかかってしまったのです。

(な、なによう、これ! こんなものが引っかかってたら、うまく泳げないじゃないの!)

ルゥルゥは、網を払おうともみくちゃに暴れました。しかし、網はかえって絡みつくばかり。網をまとったまま、ルゥルゥは波にのせられて砂浜へと打ちあげられてしまったのです。

大変なことになりました。人間に見つかったら、どうなってしまうのでしょう。身動きがとれないので、短剣を鞘からぬくこともできません。

「だいじょうぶ?」

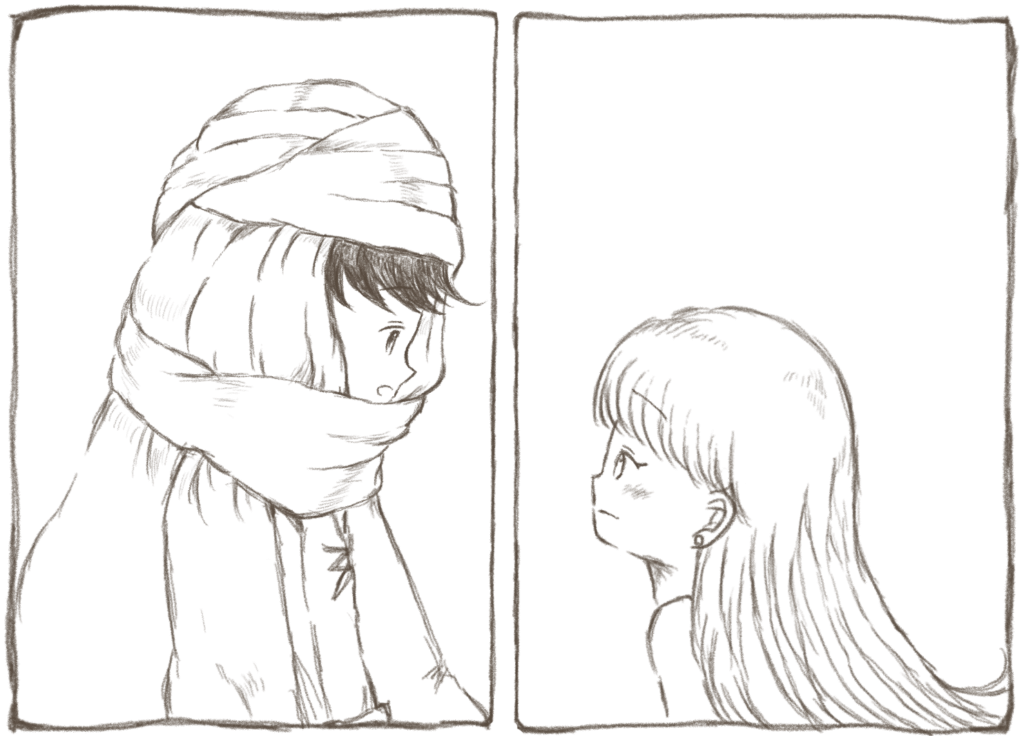

とつぜん、頭の方から声がかかりました。びっくりして見あげると、ルゥルゥと同い年ぐらいの男の子(本当は、ルゥルゥの方がずっと長生きでしたが)が、こちらを見おろしていました。黒い髪と、黒い瞳をもった男の子でした。

(しまった! 人間に見つかっちゃった!)

「じっとしてて。今、助けるから」

男の子は網に手をかけて、ルゥルゥを怖がらせないよう、すこしずつ網をはずしてくれました。

ルゥルゥは男の子を見つめました。てっきり、そのままつかまえられるのかと思ったのです。人間はひどい生き物だときいていたので、まさか助けてもらえるなんて思ってもいませんでした。

「はい、はずれたよ。それにしてもこんな網に引っかかるなんて、おっちょこちょいな人魚だな」

そういって男の子がくすくすと笑ったので、ルゥルゥはきっ、と男の子をにらみました。

「なによ! そもそも、こんなものを海に入れる、人間が悪いんじゃないの! 危ないし、いい迷惑だわ!」

男の子は笑うのをやめて、「ごめん」といいました。その表情はなぜだかとても切なくて、ルゥルゥはどきりとしました。

「で、でも! 助けてくれたことは感謝するわ。その、どうもありがとう」

「どういたしまして。さて、ぼくはもう行かなきゃ。これから剣の稽古もあるし、こんなところにいるってことがばれたら、また大臣に嫌味をいわれる」

「あなた、子どもなのに剣を握るの? どうして?」

「わからない。けれど、やらなければだれもぼくを見てくれない。戦うことなんて、本当は好きじゃないのにさ。――それじゃあ、元気で」

「ま、待って!」

去ろうとした男の子の服を、ルゥルゥがつかみました。どうしてだか、勝手に手が動いてしまったのです。

男の子が振りかえります。吸いこまれそうなその瞳に、ルゥルゥの心臓は、さらにどきどきと脈打ちました。

「また、会えるかしら?」

「……もう、ここにはこないほうがいいよ。きみのいうとおり、人間は悪い生き物だ。今度は、本当につかまってしまうかもしれない」

それはルゥルゥのことを想っていった、男の子の優しいことばでした。

ルゥルゥはほんのすこしだけうつむくと――顔をあげて、男の子の手に短剣を押しつけました。

「これ、あげるわ。これを見て、あたしと出会ったときのこと、たまにでいいから思い出して」

美しい短剣は、男の子の手の中できらりと輝きました。

「そんな……こんなきれいなもの、もらえないよ。きみにとっても、大事なものなんだろ?」

「いいの! あなたなら、大事にしてくれそうだから」

「……ありがとう。じゃあ、いつかまた会うことができたら。そしたら、その時にこの短剣をかえすよ。それまで、預かっておくことにする」

「わかった。約束ね」

そうして、男の子と別れて――十年の時が経ちました。

ルゥルゥの話が終わると、マリアは「まあ」と両手を頬にあて、ヴィクトルはあきれたようにため息をつきました。

「なぜ、そんなにも大事なものをあげてしまったんだ……」

「だって、あたしのことを忘れてほしくなかったんだもの。そう思ったら、つい渡してしまったの」

「だからといって、国宝を手放すなど……」

小言をいい始めたヴィクトルを押しのけて、マリアがルゥルゥの手を取りました。

「ルゥルゥは、その男の子に恋をしているのね」

ルゥルゥはさらに顔を真っ赤にして、マリアの手を振り払いました。

「ち、ちがうわ! そんなんじゃないもの! 人間なんて、きらいだもの! 人魚を傷つけた、人間に恋だなんて!」

「でも、その男の子はルゥルゥを助けたのよ。それに、ルゥルゥもいっていたじゃない。すべての人間を悪いとは思っていないって。それは、その男の子との思い出があるからではなくて?」

うっ、とルゥルゥがつまったので、マリアは「やっぱりね」と笑みを浮かべました。ルゥルゥに、人間との思い出があることにうれしくなりました。

その一方で、不安でもありました。人間を好きになったことで、ルゥルゥまでもがおとぎ話のように泡になってしまったら、と思ったのです。

(――あれはおとぎ話だもの、本当のことじゃないわ。だからだいじょうぶよ)

そんなマリアの隣では、ヴィクトルが遠い目をしながら、以前に訪れたシュネーバル国のことを思い出していました。その国の姫君であるオデットも、恋をした相手に会うために城をぬけ出していたのです。けれどそれが原因で、呪いをかけられてしまったのでした。

そのときも、ヴィクトルはオデットに「王女が城をぬけ出すなんて危険すぎる」と苦言を口にしたのです。

(恋は人を盲目にするとは、よくいったものだ。いいや、それが恋と呼ばれるものではなかったとしても……だれかを愛する気持ちがあるだけで、人はなんでもできてしまう。ときには相手のために、命を投げ出すことさえある。しかし、それで残された人は――)

ヴィクトルは、そっとアランの方を振りかえりました。アランはただ静かに、海の彼方を見つめていました。

琥珀の瞳が、揺れていました。心から大切に想っている人が、自分のために命を落とした悲しみに揺れていました。

ふと、アランと目が合います。しかし、すぐに目をそらされてしまいました。まだまだ自分は信用されていないようだと、ヴィクトルはため息をつきました。

(……その短剣を見つけて、ロレーヌの姿が見えたとしても――それは決して、ロレーヌが生きかえるわけじゃない。ロレーヌは、人魚の国から出ることはできない。それでもロレーヌに会えば、アランもローナも、幸せになれるのだろうか)

そこまで考えて、まずは短剣を探すのが先だと、ヴィクトルは首を振りました。それが見つからなければ、なにも始まりません。

「ねえ、短剣を男の子に渡したあと、王さまたちにはどう説明したの? 国宝を人間にあげたなんてきいたら、王さまはきっと、ものすごく怒ったわよね」

「海の魔女に頼んで、そっくりな偽物を作ってもらったのよ。もちろん偽物だから、特別な力はなにもないんだけれど。でも、まだだれもすり替わったことに気づいていないと思うわ」

「ちょ、ちょっと待ってよ。海の魔女って、いじわるなんじゃないの? 人魚の声を奪ったりして……」

「いいえ? とっても陽気な、おばあちゃんよ。じつをいうと、あたしが今までやってきたいたずらを隠すために、何度も協力してもらっているのよね」

そういって、ルゥルゥはぺろりと舌を出しました。その表情は大変かわいらしくて――あまり反省はしていないように見えました。

これにはマリアもあきれてしまいました。マリアにもおてんばなところはありましたが、ルゥルゥはそれ以上かもしれません。そして、海の魔女がいい魔女であることも、驚きでした。

「その男の子を探して、短剣をかえしてもらおうよ。ルゥルゥも男の子にまた会えるし、ローナたちもお姉ちゃんに会えるし、国宝も人魚の国に戻って、いいことづくしだよ!」

「そうね。でも、短剣をあげたのは十年も前のことでしょう? その男の子、まだこの都にいるかしら」

「ルゥルゥの話の中で、少年は『大臣に嫌味をいわれる』といっていたな。大臣は、王宮に仕える者のことだ。ならばその少年は、王宮に関係した貴族の子どもか、あるいは――王子か」

ヴィクトルのことばに、アランの表情が険しくなりました。かつてアランは、王宮の者たちにひどい目にあわされたことがありました。そして大臣や衛兵たちは、自分の地位のために、盗賊シハーブに剣を振るったのです……。

「だいじょうぶ? アランは、きっと王宮には行きたくないよね」

アランの表情を見たローナが、心配そうにアランにたずねました。

アランははっとして、ローナを見つめると――平気だよ、というように首を横に振りました。

「じゃ、まずは王宮のそばまで行って、様子を見てみましょう。明日の夜、ルゥルゥはまたここにきてちょうだい」

しかしルゥルゥはそれにうなずくことはせず、とんでもないことを口にしたのです。

「あたしも行きたい! 連れていって!」

みんなは思わず顔を見合わせました。

「父さまや姉さまたちは、人間に近づくなっていうけれど……本当はあたし、ずっと人間の住む世界を見てみたかったの! 海の中の世界とは、全然ちがったところなのでしょう?」

ルゥルゥはうっとりとした表情で、頬に手をあてました。

「ルゥルゥ。いくらその男の子に会いたいからっていっても、一緒にくるのはまずいわ。あたしたちがその男の子を探し出して、どうにかしてここに連れてくるから待っていてよ」

「きみのお父上のいうとおり、人間の中に悪いやつがいるのは、本当のことなんだ。きみのような人魚も、人間にねらわれるかもしれない」

マリアとヴィクトルがそう諭しても、ルゥルゥはきく耳をもちません。

「やだやだ! あたしも一緒に行く! 行くのーっ!」

まるでだだっ子のように、尻尾をばたばたさせました。

こうなったら、連れてゆくまで海へ帰ってはくれなさそうです。ルゥルゥひとりを、こうして浜辺に残しておくわけにもいきません。

「なんて、わがままなお姫さまなんだ……」

しかたがない、とヴィクトルはルゥルゥを抱きあげました。ルゥルゥは陸を歩くことができないので、こうして移動するしかないのです。

「ありがとう! 人間の足も、なかなかいいわね」

「海を自由に泳げる人魚の尻尾も、すてきなものだよ。わたしは泳げないから」

「あら。あなた、しっかりしてそうなのに泳げないの?」

「わたしの生まれた国は、山に囲まれた雪国だから。港はあっても、水がつめたくて泳ぐことなんてできないんだ」

「そうなの。でも、雪もいいわね。真っ白で、きれいなんでしょう? いつか見てみたいなあ」

ルゥルゥとヴィクトルが楽しげに話しているのを見て――マリアはなぜだか、心がしぼむような思いがしました。

「あ、あのう、ヴィクトル……」

いつものマリアとは思えない、とてもちいさな声でした。

ヴィクトルは、マリアの方を振りかえって微笑みます。

「どうしたんだ? マリア」

「……いいえ、なんでもないの」

「すこし疲れたか? もう夜も遅いから、早く戻って休もう」

再び前を行くヴィクトルとルゥルゥの背中を、マリアは見つめました。

(あたしったら、どうしちゃったのかしら。ヴィクトルのことも、ルゥルゥのことも好きなのにこんな気持ちになるなんて。あたしの好きな人たちが仲良くしているのは、うれしいはずなのに)

ヴィクトルの腕の中で、ルゥルゥがはしゃいでいます。

「さあ、さっそく人間の町に出発よ! いったい、どんなものがあるのかしら? 早く見てみたいわ!」

はやく、はやく! とせかすルゥルゥに、ヴィクトルはやれやれとため息をつきました。

「仰せのままに、お姫さま」

そんなふたりの姿を見ながら、マリアはなにもいわずについてゆきました。

♫ Ⅳ 恋をした相手は

夜が明け、マリアたちは王宮へと向かうことにしました。ルゥルゥは、男の子の名前をきかずに別れてしまったので――手がかりは王宮にいるかもしれないということと、黒い髪と黒い瞳の持ち主であるということしかありません。

すずしい朝の市場はにぎわっていて、たくさんの屋台が並んでいました。

ルゥルゥは、今日もヴィクトルに抱きあげられながら、「あれはなに?」とか「これ、いいにおいねえ。食べ物なの?」とか、ちいさな子どものようにはしゃいで問いかけました。そのたびに、ヴィクトルは優しくこたえてあげています。

マリアは一番後ろから、のろのろとそれに続きました。いつもなら、はりきって先頭を歩くというのに、なぜだか今日はその元気がありません。

「マリア、なんだか元気がないね。どうしたの?」

ローナが、心配そうにマリアの顔をのぞきこみました。隣にいたアランも振りかえります。心なしか、心配してくれているように見えました。

「ええと……なんでもないの。ああ、いいにおいをかいでいたら、なんだかお腹がすいちゃったわね!」

いつまでも、みんなに心配をかけるわけにはいきません。マリアはこれでもかというぐらいの笑顔を、ローナたちに向けました。

「おおい。王宮が見えたぞ」

前を歩いていた、ヴィクトルの声がきこえました。見あげるほどの、立派な宮殿が目の前にそびえていました。

宮殿の屋根や壁には、たくさんの宝石がちりばめられています。太陽の光に照らされ、輝く様子は宮殿そのものが巨大な宝石のように見えました。

宮殿を囲うように、水路が引かれていました。水路のそばには、南国で育つ植物たちが植えられ、見たことのない鳥や蝶が優雅に舞っています。

「まるでここだけ、別世界だな」

ヴィクトルが、あきれたようにいいました。町の方では住む家のない人々もいるというのに、王族や貴族たちだけが、こうしてはなやかで、贅沢な暮らしをしているのでした。

「王さまたちが住むところって、どこもこんなふうにきらきらしているの? 今まで見てきたお城も、みんな大きくてきれいだったね」

ローナが王宮を見あげながらつぶやきました。

「人魚の国のお城も、とてもきれいよ! みんなで貝がらとか、さんごとかで飾りつけしたの。短剣をかえしてもらったら、案内するからね」

ヴィクトルの腕の中で、ルゥルゥが胸を張りました。

「あたしの……」

マリアもそういいかけて、あわてて口を押さえました。マリアが最北の国のお姫さまであったことは、みんなには秘密にしているのでした。知られてしまったら、つらい故郷の思い出も話さなくてはならなくなるからです。

(あたしの国のお城だって、とてもきれいだったわ。大きな湖に囲まれたお城よ。雪が朝日に照らされると、国全体が虹色に輝くから、虹の国って呼ばれていたのよ。でも……きれいなのは決して、お城だけじゃなかった)

マリアの生まれた国では、町も門も、人々の笑顔も、すべてが輝いていたのです。ちいさな国ではありましたが、みんなで手を取り合って、助け合って、そうやって幸せに暮らしていたのでした。

今、目の前にある宮殿も、美しいことに変わりはありません。けれど貧しさに苦しむ人たちのことを思えば、マリアにはその宝石の輝きも、色あせて見えました。

「城は、その国をあらわすものだ。だからこうして、王宮に宝石を散りばめることだって悪いことではないさ。この都は、宝石の都と呼ばれているのだし。しかしそれは、城だけではだめだ。町や、町に住む人たちすべてが、その輝きに照らされていなければ。こんな、王宮だけがきらびやかだなんて――それではどれだけ美しくたって、その光は紛い物でしかない」

苦々しくそういった、そんなヴィクトルの後ろ姿を、アランがじっと見つめていました。

「ふうん。人間の世界って、複雑なのねえ」

ルゥルゥがそういうと、「あら?」と首をかしげました。

「あそこに、だれかいるわ」

宮殿を囲む水路のそばに、人陰が見えます。

マリアたちは気づかれないよう、物陰に隠れました。黒髪で、ヴィクトルよりもさらに歳上の青年でした。

青年は悲しげに、花の周りを舞う蝶を見つめていました。

「ねえ。もしかして、あれがルゥルゥの探している男の子じゃないかしら? 十年前、短剣を渡したときにルゥルゥと同い年ぐらいだったなら、今はあれぐらい大きくなっているはずよ」

マリアがそっと、ルゥルゥに耳打ちしました。ルゥルゥは眉を寄せながら、じっと青年を見ています。

「……たしかに、黒髪で黒い瞳で――大人にはなっているけれど、顔もそっくりだわ」

「きっとそうだよ! あの男の人のところに、行ってみる?」

「待って。……ううん、どうしてかしら。なぜだか、あの人は十年前のときのあの子とは、ちがう気がするの」

「人間にとって十年は、長い時よ。子どもは大人になるし、いろいろと、変わることだってあると思うわ」

マリアたちは、ひそひそと話し合います。

「かれはいったい、だれなのだろう。王宮の敷地内にいるということは、やはり――」

ヴィクトルがいいかけたとき。

「シャムス王子! ここにおられたのですか。まったく、勝手に出歩かれては困りますな」

銀縁の眼鏡をかけた男が、王宮の方からやってきました。眼鏡の奥の瞳が、あやしげに光っています。

片腕には、木でできた義手をはめていました。

「王子ともあろうお方が、ひとりでこんなところにいてはなりませぬ。町にいる飢えた者どもや、賊に襲われでもしたらどうするのです」

そのことばに、シャムス王子は眉をひそめました。

「あなたの方こそ。大臣ともあろうあなたが、町の人たちを悪くいうのはよくありませんよ。……すぐに戻るから、もうすこしだけひとりにさせてほしい」

「……せいぜい、気をつけることですな。この、わたしの腕のようになりたくなければ」

大臣は忌々しそうに自分の義手を見おろすと、王宮の方へと戻ってゆきました。

残されたシャムスは、こぶしを強く握りしめました。

「ぼくは、王子だというのに……。いつも、自分の意見をいえずに、大臣のいいなりになっているだけ。衛兵たちも、そんなぼくのことをばかにしているんだ。これでは、民を幸せにすることなどできない。でも、ぼくには王子としての力なんて――」

ちいさくそうつぶやいたのが、マリアたちにもきこえました。

シャムスはとぼとぼと、王宮へと続く道を歩いてゆきます。うなだれてちいさく見えるその背中は、お世辞にも王子と呼べるような、立派なものではありませんでした。

やがて姿が見えなくなると、マリアたちは再び話し合いました。

「あの人、この都の王子さまだったのね」

「じゃあ、やっぱりルゥルゥの探していた男の子だったんだ」

ルゥルゥはまだ眉を寄せたまま、考えこんでいます。

「ううん……本当に、そうなのかしら」

「それにしても、シャムス王子はずいぶんと思いつめていたようだな。それに、王子が大臣のいいなりだなんて……いったいどういうことだ」

すると、険しい顔をしていたアランが、つぶやきました。

「……あいつ、やっぱりまだ王宮にいたのか」

みんながアランに目を向けます。

「あいつは二年前、おれたちをつかまえにきたやつだ。義手の片腕は、ロレーヌを守るためにシハーブさんが斬った。あいつはいつも、盗賊や貧しい人たちのことを、ばかにしていたんだ……」

「たしかに、いやなやつって雰囲気が、もんのすごくでていたわ。あたし、あの人間はきらいよ」

ルゥルゥも顔をしかめました。

「あの人に知られないように、どうにかしてシャムス王子に会えないかな?」

ローナのことばに、マリアは不敵に微笑みます。

それを見て、ヴィクトルはいやな予感がしました。

「こうなったら、王宮に忍びこむしかないわね」

予感は的中、マリアは微笑んだままそういいました。やっぱり……と、ヴィクトルは頭を抱えます。

「シュネーバルの城でもそうやって忍びこんで、つかまったじゃないか……」

「ルゥルゥと、ロレーヌのためよ! じゃあヴィクトルには、ほかにシャムス王子と会う方法があるというの?」

「それは……」

ヴィクトルは考えこんでしまいました。

相手はこの都の王子なのです。見知らぬ子どもたちが願い出たところで、簡単に会える相手ではありません。

「しかし……もしもあの大臣に見つかりでもしたら、今度はきっと、牢に入れられるだけではすまないだろう」

「だいじょうぶよ。もしつかまったとしても、アランがいれば鍵だってなんだって、ちょちょいと開けられるじゃない!」

なぜかマリアが、得意げに胸を張りました。いきなり名前を呼ばれて、アランは驚いたように目を見開きます。

「お、おれは……」

アランは、ちらりとヴィクトルに目を向けました。目が合います。いつものするどいまなざしとは違って、なんだか困ったような、不安げなものでした。

「アランがいやなら、あたしだけでも行くわよ。シャムス王子が人魚の短剣を持っているかもしれないのに、このまま見ているだけなんて、いやだもの!」

迷いなく、きっぱりとマリアはいい切りました。

「……しかたない。今回だけは……いや、今回だけも、目をつむろう。しかし、こんな大人数では、忍びこむどころかすぐに見つかってしまう」

ほかによい方法が思いつかなかったので、ヴィクトルはしぶしぶとそういいました。

「あたしひとりで、行ってくるわ。ひとりなら、そう簡単には見つからないと思うの。だいじょうぶよ、いざとなったら暴れて逃げてやるんだから!」

途端に、ヴィクトルが顔をしかめます。

「だめだ。そんな危ないことを、きみひとりだけにはさせられない」

ローナとルゥルゥも、ヴィクトルのことばにうなずきました。しかし、マリアは首を横に振ります。

「あたしが王宮に行っているあいだ、ヴィクトルはみんなのそばにいてあげて。今だって、人魚だからとか、妖精だからとか、そんな理由でふたりをねらっているやつが、どこかにいるかもしれないわ。このあいだのように、ローナたちが悪い人間につかまるなんて、もう絶対にいやなの。つかまって……アランのような、つらい思いをする人が増えるのも、いやなの。ヴィクトル、あなたはとっても強いわ。みんなを守れるのは、あなただけなのよ」

「しかし……!」

ヴィクトルが、そういいかけたとき。

「おれも行く。マリアと一緒に行くよ」

アランが、顔をあげました。迷いのない、よく通った声でした。

マリアが、うれしそうににっこり笑いました。

「あなたなら、そういってくれると思っていたわ」

アランは気まずそうに、顔をそらして頰をかきました。

♫ Ⅴ 王宮潜入

マリアたちは、夜が訪れるのを待ちました。忍びこむなら夜、それもみんなが寝静まった、真夜中がいいということになったのです。

(シャムス王子には悪いけれど、むりやり起こすことにしましょう。あたし、あの王子さまは、きっとあたしたちの話をきいてくれる気がするの)

マリアは瞳をきらりとさせて、ひとりうなずきます。

(ああでも、王子さまが、とんでもないお寝坊さんだったら、どうしましょう。起こすために、にわとりの一羽でも連れていったほうがいいかしら)

そんな心配をしているのは、おそらくマリアだけでしたが――マリアはしばらく、にわとりを手に入れる方法を真剣に考えていました。

それはさておき。今、マリアたちはルゥルゥと出会った砂浜にいます。

もしもシャムスが、人魚の短剣を持っていたら。シャムスにわけを話して、ここに連れてこよう――という作戦です。人気のない海辺の方が、いろいろと都合がいいだろうとヴィクトルが提案したのでした。

ヴィクトルは、最後までマリアとアランが王宮に忍びこむことをしぶっていましたが――ついには折れることにしました。

「アラン。どうか、マリアを頼んだぞ。マリアはちょっと、その……周りが見えなくなることがあるから。無茶をしそうになったら、すぐに止めてほしいんだ」

ヴィクトルが、アランにいいました。アランは相変わらず、黙ったまましたが、ほんのすこしだけ、うなずきました。

「それと……アランも、むりはしないでくれ。きみは、わたしのことが嫌いかもしれないが。わたしは、きみを仲間だと思っているよ。それだけは、信じてほしい」

ヴィクトルの、心からのことばでした。

アランは、じっとヴィクトルを見つめました。そして口を開きかけましたが――結局はなにもいうことなく、ヴィクトルの元を走り去ってゆきました。

ローナは、せっせとマリアに薬草を渡していました。もしもけがをしたときに、いつでも治せるように。

「これがね、血を止める薬だよ。こっちが、腫れたところにぬる薬。ええと、これが酔い止めの効果があるもので……」

「ローナ。あたしは長い船旅に出るわけでも、魔物のいる洞窟へ入るわけでもないのよ。でも、もらっておくわ。ありがとうね」

「ごめんね。なんにも、役に立てなくて」

ローナは消え入りそうな声でそういって、うつむきました。

「人それぞれできることをやればいいって、この前もいったでしょう」

マリアは、子犬を愛でるようにローナの髪をなでました。

ルゥルゥも、なんだか元気がなさそうに顔をふせています。

「あなたたちを、大変な目にあわせてしまってごめんなさい。元はといえば、あたしのせいなのに」

しおらしくルゥルゥがそういったので、思わずマリアは目を丸くしました。

「まあ。あのわがままなルゥルゥが、そんなことをいうなんて、らしくないわよ」

「わがままは余計よ! ……あたしに足があったら。そうすれば、あたしが自分で、あの人に会いに行けたのに。どうして、あたしは人魚なのかしら。どうして、陸を歩けないのかしら。あたしも、人間だったらよかったのに」

「……それをいってはいけないわ、ルゥルゥ。あなたは、人魚として生まれたのよ。なら、人魚であることを誇りに思うべきだわ」

ルゥルゥには、おとぎ話のことは話しませんでした。人間に恋をして、人間にあこがれて――人魚の自分を捨てて、人間になったあの人魚のことを。そうして最後に、人間のために命を落としたことを。

おとぎ話は、架空の出来事だと、マリアは今まで思っていました。けれど、かつては本当にそんな人魚がいたのかもしれないと――マリアは、そんな気がしたのでした。

「行きましょう、アラン」

マリアのことばに、アランもうなずきました。

王宮の前では、獣のようにするどい目つきをした衛兵がふたり、入り口をふさいでいました。さすがは、王宮を守る衛兵たち。真夜中でも眠りにつきそうな気配はありません。

「王宮の、裏側に行く」

アランにいわれて、ふたりは衛兵たちに見つからないように駆けぬけます。

王宮の周りは、手入れの行き届いた水路に囲まれていました。水路を越えた先には、さらに大人ふたり分ぐらいの高さの塀が、宮殿を囲っています。

「この水路、そこまで深くなさそうだから、このまま渡れそうね!」

「お、おい! 待てよ」

平然と水の中に足を突っこもうとしたマリアを、あわててアランが止めました。

「水の中に、なにかいるかもしれないだろ」

「いるって、なにが?」

「……わに、とか」

王宮を守るための水路ですから、なにがひそんでいるかわかりません。水に足を入れた途端、そのにおいに引き寄せられたなにかに、足をとられることだってあるかもしれないのです。

「わにですって? そんなの、このマリアさまの敵じゃないわよ!」

マリアは笑い飛ばすと、アランの手を振りきりました。そして、平気な顔をしながら水路を渡って、アランに手招きしました。

「ほら、なにもいなかったわ。はやくアランもきてよー!」

マリアはちょっと、無茶をすることがあるから――ヴィクトルのことばを思い出して、アランはため息をつきました。

「ううむ。水路を越えたはいいけれど、この塀は意外と高いわねえ。それに、足をかけられそうなところもないわ。どうしたものかしら」

マリアはぶつぶつと、塀を見あげながらつぶやきます。塀は規則正しくレンガを積んでつくられていて、表面はなめらかなものでした。爪すら、引っかけられるところはありません。

「……あのさ。マリアは最初、ひとりで忍びこむっていっていたけれど。どうやってこの塀を越えるつもりだったんだよ」

「もちろん、塀をよじ登るつもりだったわ。この手と足でね」

マリアは、あっけらかんとこたえます。それをきいて、アランは二度目のため息をつきました。

アランは腰帯に差したナイフを縄の先に結びつけ、塀の向こうに見える木の幹をめがけて、勢いよくナイフを投げました。ナイフは風のように飛んでゆき、そして幹に深く突き刺さりました。

「この縄をつたって、塀を越える」

「まあ。アランってば、器用なのねえ!」

マリアはすっかり感心して、思わず大きな声でいいました。静かにしろよ、という目でアランはマリアをにらむと、慣れた手つきで縄を登ってゆきます。マリアも、それに続きました。

どうにかこうにか、ふたりはだれにも見つかることなく王宮の敷地内に入ることができました。なんだか、シュネーバルの城のときよりもずいぶんあっさり入れたなあ、とマリアは思いかえします。

「あたしたち、前にもお城に忍びこんだことがあるんだけれど。そうそう、地下水路で、あなたが魔物の群れを追い払ってくれたときのことよ。あのときは、それはもう大変な道のりだったわ」

ひっそりとした声で、マリアはいいました。たしかに大変な道のりではありましたが、それがあったからこそ、ローナやヴィクトルとの仲も深まったように思います。今となっては、いい思い出でした。

「……あのとき、おれがちゃんと、ロレーヌのことを話せていれば。だれも、この都にくることもなかった。だれも、危ない目にあうこともなかった。みんな、おれのせいだ」

「アラン。それは絶対にちがうわ」

マリアは、勢いよくアランの手を取りました。アランは驚き、その手を振りほどこうとします。けれどマリアは、握る手にさらに力をこめました。

「あなたとあたしたちが、何度もすれちがいながら――ここで出会ったのは、きっと運命だったのよ。ここにきたから、ロレーヌとまた会える方法を知ることができた。この先、どうなるのかはまだわからないけれど……きっとあなたを、絶望や悲しみに満ちた闇の中から、救い出せる。あたしは、そう信じているわ」

そのとき、遠くから足音が近づいてくるのがきこえました。見回りの衛兵たちが、こちらにやってくるのが見えます。

「いけない。こんなところで話しこんでいる場合じゃなかったわね」

マリアは舌を出して、アランの手を引いたまま急いでその場から離れます。

消えていたろうそくに、新たにちいさな火が灯ったように――アランの心がすこしだけ、明るく照らされました。それに本人は、まだ気づいていませんでしたけれど。

人気のない、王宮の裏口に向かいます。案の定、そこには鍵がかかっていました。

扉に向かって平然と槍を振りあげたマリアを、ものすごい速さでアランが止めます。

「なに、やってるんだ!」

「なにって、扉を壊すのよ。鍵のかかっている扉は、壊せば開くわ」

「そんなことをしたら、音で気づかれるだろ!」

アランはマリアをしっしと追いやって、扉の前に立ちました。

一度辺りを見回し、扉に耳をあて、扉の先にだれもいないかたしかめてから、鍵穴に針金を差しこみます。風が頬をなでたと思ったら、次の瞬間には扉が開いていました。

「頼むから、もうすこし考えて動いてくれよ……」

「なによう。あたしはいつだって、自分ができる最善の方法を考えながら動いているわよ。それにしても、いいなあ、その鍵の開け方。あたしもできるようになりたいから、今度教えてちょうだい」

「……盗むために、おぼえたことだ。いいものじゃない」

うつむきがちにいったアランの前で、マリアは人差し指を振りました。

「アランったら、わかってないわね。鍵がなくても開けられるってことは、鍵を持ち歩く必要もないってことよ。大事な鍵をなくしたり、だれかにとられる心配をしなくてすむなんて、すばらしいじゃないの」

そういって、マリアは鼻歌なんかうたいながら、中へと入ってゆきます。

残されたアランは、なんともいえない複雑な表情をしながら、マリアの後に続きました。

王宮の中は、しんと静かです。

「きっと、王子さまの部屋は王宮の一番上の階よ。だって、あたしの部屋は――じゃなくて、王子さまといったら、一番上! そういうものよね」

アランはうなずくと、階段のある方へと向かいます。暗闇の中でも迷うことなく、すべるように先を行くアランを、マリアは見失わないように忍び足で、しかし駆け足で追いかけます。

(ふふ。心配してくれているヴィクトルたちには悪いけれど、こうしてこっそり動くのって、ちょっと楽しいのよね。ちいさいころから、みんなの目を盗んではお城をぬけ出していたから、くせになっちゃったのかしら)

なんとも気楽なことを、マリアは考えていました。ヴィクトルにきかれたら、お小言をいわれるにちがいありません。

「だれかきた」

突然、アランに声をかけられて、思わずマリアの体が固まります。アランはマリアの手を引いて、物陰に隠れました。

見回りの衛兵が、こちらにやってきます。さっきのお気楽な気持ちは一瞬で吹き飛び、マリアの心臓が跳ねました。衛兵に心臓の音がきこえてしまうんじゃないかと、マリアは必死で胸を押さえます。

衛兵は、ふたりに気がつくことなく通りすぎました。

「……行ったみたいだ」

もう一度、しっかりと辺りを見回して――アランは再び、マリアの先を行きます。

「ずいぶんと落ちついているのね」

「こんなことであせっていたら、盗賊なんてできるもんか」

振りかえらぬまま、アランはぶっきらぼうにそうこたえました。

(……やっぱりシュネーバルのお城のときも、アランに手伝ってもらった方が楽だったかもしれないなあ)

心の中で、マリアはほんのすこしだけ後悔したのでした。

なんとか、見つからずに階段の前までやってくることができました。上の階はさらに衛兵の数も多いだろうと、ふたりは身構えます。もし見つかったら暴れてやるんだからと、マリアは背中の槍に手を伸ばしました。

「……まさか、ここで暴れようだなんて、考えてないよな」

「まあ。あたしが、そんな乱暴な女の子に見えて?」

マリアがいいかえしました。しかし、マリアが槍に伸ばした手をいそいで放したのを、アランは見逃しませんでした。

三度目のため息をついて、アランが最上階へと続く階段をのぼります。

しかし――目の前に広がる光景を見て、ふたりはあっけにとられました。

なんと、衛兵たちはひとり残らず眠っていたのです。みんな、その場で気を失ったかのように倒れています。どこかから、いびきまできこえてきました。

「どういうことなの……?」

驚いたまま、マリアが辺りを見回すと――ほのかなあまい香りが、マリアの鼻をくすぐりました。

「あら、なにかいい香りが……」

「かいだらだめだ!」

とっさに、アランがマリアの口元を押さえました。

「ここにいるやつらはみんな、この香りで眠らされたんだ」

「いったい、だれに?」

マリアは自分の鼻をつまみながら、アランにたずねました。鼻をつまんでいるせいで、なんだかまぬけな声になってしまいます。自分の声にマリアは笑いそうになって、必死にお腹に力を入れてこらえました。

目をこらすと、香りをのせた煙は、一番奥の部屋から漂っていました。部屋の扉がすこしだけ開いていて、そこから煙が細い線を描いているのが見えました。

「ここ、シャムス王子の部屋だわ」

扉の横にシャムスの名前が彫られているのに、マリアが気づきました。

かすかに開いた扉の隙間から、アランは中をのぞきこみました。明かりはついておらず、大きなベッドの中も、もぬけのからでした。

思いきって、扉を開けてみます。扉のそばでは、香がたかれていました。

「だれもいないみたいね……。こんな夜中に、シャムス王子はどこへ?」

マリアは不思議そうに首を傾げます。アランは闇に包まれた部屋に、隅々まで目を向けました。

部屋が荒らされた様子はありません。だれかにさらわれた、というわけでもなさそうです。

「温かい飲み物でも、取りにいったのかしら? ほら、こんなお香もたいているぐらいだし、きっと王子さまは眠れなかったのよ」

「自分が眠るためなら、枕元にこれを置けばいい。香を扉の近くに置いて、扉まで開いているなんて変だ。きっと、衛兵を眠らせるためにここに置いたんだ」

「じゃあ、衛兵さんの中に不眠症の人がいたんじゃない? 優しい王子さまは、そんな衛兵さんのためにお香をたいてあげたのよ。そうすればみんなぐっすり眠れて、みんな幸せよ」

それじゃあ、見張りの意味がないだろ――アランは思わず半目になって、マリアを見ました。

「なによ。あたしの顔に、なにかついてる?」

「……なんでもないよ」

もはや何度目かわからないため息をつき、アランはいいました。

「王宮のどこかに、いるかもしれない。探しにいこう」

ふたりは再び階段をおります。相変わらず衛兵は見回りをしていので、あまり派手に動くことはできません。

「あたしの勘が告げているわ。こんなときは、地下を探せばいいって」

得意げに、マリアがいいました。それを、アランが明らかにあやしむ目で見ています。

「……なに? その、勘って」

「旅をするときに、あたしが大切にしているもののひとつよ。なにも手がかりがないときは、勘に頼るしかないもの。あたしはそれでローナに出会ったし、シュネーバルの地下水路も迷わず出ることができたのよ」

本当は、ただ単に地図が読めなかっただけなのですが――そんな些細なことは、マリアの記憶からは消えていました。

「とにかく、あたしは地下に行くのがいいと思うわ。だからアランは、どうにかして見つからないように、王宮の地下まで連れていってちょうだい」

それは心の底から、アランを信頼しているような口ぶりで――アランはしかたなく、うなずいたのでした。

衛兵たちから隠れては進み、また隠れては進み――だいぶん、時間が経ちました。月の位置も、かなり真上まで昇っています。

「これ以上時間がかかると、ヴィクトルたちが心配してしまうわ」

マリアが困ったようにつぶやくと。

かすかに、うめき声がきこえてきました。

廊下の奥に、下へと続く階段が見えます。うめき声はそこからきこえてきました。

ふたりは顔を見合わせると、慎重に地下へとおりてゆきます。

階段の先は倉庫になっていました。木箱や麻袋がいくつも積みあげられています。

巨大な樽が、いくつも転がっていました。どうやら積んでいたものが、雪崩のように転げ落ちてしまったようです。樽のあいだから、うめき声と、人の手が伸びているのが見えました。

「たいへんだわ!」

ふたりがいそいで、樽を持ちあげると。

「はあ、はあ……助かった……」

ひとりの青年が、樽の下からはい出てきました。黒髪のやせた青年には、マリアもアランも見覚えがありました。

「あなた、もしかしてシャムス王子?」

マリアの声に、シャムスは顔をあげます。そして、目を見開きました。

「あなたたち、いったいだれです?」

そういって、顔をゆがめました。腕が赤く腫れあがっています。樽に押しつぶされたときに、けがをしてしまったようでした。

「あたしたちが何者かは話すから、今はじっとしていて!」

マリアは、ローナからもらった薬をシャムスの腕にぬってあげました。

「これでだいじょうぶ。あたしの友だちが作った薬だから、すぐによくなると思うわ」

青年は、照れたように頭をかきました。

「助けていただき、ありがとうございました。ここに用があったのですが、樽にぶつかって、そのまま生き埋めになってしまい、困っていたのです。でも、どうやら衛兵たちにはその音はきこえなかったようですね」

なぜか、ほっとしたようにシャムスがそういいました。

「無事でなによりだわ。そうそう、あたしたちのことだけれど。じつは、あなたを探していたの。あたしはマリア。こっちの男の子は、アランよ」

そうしてマリアは、ルゥルゥのことや、短剣を探していることを話しました。勝手に忍びこんだことを謝ると、シャムスは笑って許してくれました。

「この王宮に忍びこむだなんて、勇気のあるおじょうさんたちですね。王宮の者たちは、とても厳しいので……もしきみたちがつかまっていたら、どうなっていたことか」

シャムスは心から、マリアたちの身を案じてくれているようでした。王子さまが心優しい人でよかったわ、とマリアはほっとしました。

「そういうわけで、あなたにはその短剣を持って、一緒に海辺まできてほしいの。だいじょうぶ、朝には王宮に戻れるようにするから」

しかし、シャムスは困ったように首を振りました。

「申しわけありませんが……ルゥルゥさんが探している人物は、ぼくではありません。ぼくは生まれてから一度も人魚を目にしたことはありませんし、ましてやそんな美しい短剣をもらったこともありませんよ」

「ええ!」と、マリアは口に両手をあてました。

「けれど、ルゥルゥはあなたを見て、そっくりだっていったのよ。十年も前のことだから、忘れているだけではなくて?」

シャムスは寂しそうに笑いました。

「そんなすてきな思い出があったら、忘れるわけがありません。お力になれないのは、心苦しいですが……。さあ、もうお引き取りください。王宮の者たちに見つかったら、大変なことになります。ぼくはなにも見なかったことにしますから、早く」

そのとき、ずっと黙っていたアランが口を開きました。

「あなたは……ナジュムさんの弟ですか? 太陽の名前をもった、ナジュムさんの弟……」

それをきいて、シャムスの顔色が変わりました。

「ナジュムを……兄を、知っているのですか?」

「昔……一緒に暮らしていたんです。ナジュムさんの顔、あなたにそっくりでした」

「兄は……ナジュムは今、どこに?」

アランはうつむき、首を横に振りました。

「……わかりません。生きているかも。おれが、仲間を裏切ったから、みんな離ればなれになってしまったんです」

「アラン、それは」

「いいんだ」

マリアのことばを遮って、アランは昔のできごとを話しました。

ナジュムが、自分は王宮で生まれたといっていたこと。王宮から捨てられて、ひとり町をさまよっていたこと。盗賊シハーブに助けられ、自分も盗賊として生きるようになって、そしてアラン自身も、ナジュムにたくさん助けてもらったことを。

シャムスは真剣な表情で、アランの話をきいていました。

「ナジュムさんは、魔神のランプ――ええと、恨みとか、絶望の気持ちから魔神を生み出すランプがあるんですけど。それで、王宮を襲おうとしました。自分を捨てた、王宮の人たちを恨んでいたから。でも、魔神が暴走して、魔物になって――ナジュムさんを襲ったんです。

魔物は倒しました。でも、王宮の人たちは、おれたちを許さなかった。おれと――おれだけ、助かって、あとのひとたちはみんなつかまって、きっと――」

そこまでいって、アランはことばをつまらせました。膝にのせた手が震えました。

もはや、だれも生きているはずがないのです。みんなつかまって、そして打ち首となって命を落としたのだろうと、アランは思いました。

「……さぞ、おつらかったでしょう。過去を打ち明けていただき……ありがとうございます」

シャムスは静かな声で、アランにいいました。

「……おれのこと、つかまえようって思わないんですか?」

アランも、かつてはこの都の盗賊団にいたのです。どんな理由があろうと、人から物を盗んだことに変わりはありません。それを話せば、当然つかまるだろうと、アランは思っていたのです。

シャムスは、首を横に振りました。

「きみはそれ以上に、つらい思いをした。きみだけじゃない。明日の朝日を見るだけでも必死な人々が、この都には何人もいる。人が人を物のように売っている。そして、魔神のランプなどという危険なものまで、出回って――それはみんな、ぼくの責任なのです。ぼくが王子として、未熟だから。謝って許されることではありませんが――今までそんな思いをさせてしまって、本当にごめんなさい」

シャムスはそういって、深々と額を床につけたのです。

アランは驚いて、シャムスの手を取りました。

「お、おれは、謝られるような人間じゃ……」

「いいえ。そう思わせてしまっているのも、ぼくたちのような人間がいるからだ。人は、だれしも自由でなくてはならない。奴隷なんてものが、いてはいけないのです。人の物をとらねば生きていけないなんて、そんなことがあってはいけないのです」

不思議な感覚でした。今までずっと、王宮の人間は嫌いだったし、怖いものでもありました。ルゥルゥやロレーヌに会うためとはいえ、ここに忍びこむのは、アランにとってはとてもつらいことでもありました。

王族や貴族たちは、いばってばかりだと思っていました。それなのにシャムスは、王子であるにもかかわらず、自分に頭をさげているのです。

どうすればいいかわからなくて、アランはただただシャムスの手を握っていました。

マリアは、シャムスにたずねました。

「あなたは王子さまなのに、ナジュムさんが魔神を従えて王宮を襲おうとしたこと、知らなかったの?」

「二年前のそのころ、ぼくは勉学のため、ほかの国に行っていたのです。けれど戻ってきてから、そのことをぼくに伝えた者はいませんでした。みんな、ぼくに伝える必要などないと思ったのでしょう。王子なんて名ばかりで、ぼくはこの王宮では、一番力のない、情けない存在だから」

悔しそうに、シャムスはいいました。

とにかく、シャムスはルゥルゥの探している人ではなかったのです。また、一から手がかりを探さなくてはなりません。

そこまで考えて、マリアはぽんと手を打ちました。

「ちょっとまって。もしかしたら、ルゥルゥが短剣を渡した男の子って、ナジュムさんのことかもしれないわ。黒髪で、黒い瞳で、あなたと顔も似ている――きっと、そうよ」

「で、でも……ナジュムさんたちは、もう」

うつむいたアランを見て、マリアはアランの両肩を勢いよくつかみました。マリアの瞳は、強い光を放っています。

「まだ、生きているかもしれないじゃない! 死んじゃったところを見たわけではないんでしょう? それなら、あきらめてはだめよ! 町を探してみましょう。それでも見つからなかったら、世界中を探すまでよ!」

マリアは立ちあがると、こぶしを高くあげました。

「……マリアは、どうして、そこまで」

アランが、そういいかけたとき。

「おい! なにか、話し声がしなかったか?」

上の方から、衛兵たちの声がきこえました。その声とともに、足音がすこしずつ近づいてきます。

「まずいわ! こっちにくる!」

口ではそういいながらも、「今こそ暴れるときかしら」とマリアはわくわくしながら槍を構えました。

「はやく、こちらへ!」

シャムスが、樽を飛びこえて奥の戸棚に手をかけました。大人でも入れそうな、大きな戸棚でした。

その扉を開けると、なんと奥に通路が続いていました。

「非常用の脱出口です。さあ、今はここから逃げましょう」

「あなたも、一緒にきてくれるの?」

唇をとがらせながら、しぶしぶと槍をしまって、マリアがたずねました。

「もともと、ぼくは王宮からぬけ出すためにここにいたのです。そのために、衛兵たちを眠らせました。ぼくは、この都を変えたい。でも、ぼくだけではだめなのです――だから、いなくなった兄に力を借りたいと思ったのです。兄を探すのを、ぼくにも手伝わせてください」

返事をしている時間はありませんでした。衛兵たちが地下室にやってきたのと同時に、戸棚の扉が閉まりました。そうして三人は、奥に続く光を目指して駆け出しました。

♫ Ⅵ 再会

さて。そのころヴィクトルは、形のよい眉を寄せながら、王宮のある方を見つめていました。

月は真上に昇りましたが、未だにマリアたちが戻ってくる様子はありません。

(マリアは、勇気のある女の子だ。なにかあっても、きっとなんとか切りぬけるだろう。信じることも、仲間として大事なことだな……)

むしろアランが、マリアに振り回されていなければいいが――と、ヴィクトルはひとり笑いました。ちょうどそのころ、まさにアランはマリアの破天荒な行動に振り回されているところでしたが、それをヴィクトルは知るよしもありません。

海に面した岩場では、ルゥルゥとローナがなにやら話しこんでいました。人魚と妖精、似たような過去を持った同士でわかりあえることもあるのでしょう。

ふたりの邪魔をしないように、けれどなにかあったとき、すぐにふたりを守れるように――ヴィクトルはふたりの反対側の岩場に座っていました。

星空を見あげます。故郷からは見ることのできない、知らない星座が浮かんでいました。

(――ここにやってくるあいだに、たくさんの国や町に立ち寄り、さまざまな人と出会ってきた。最初は、ただ魔物に剣を振ることだけを目標にしていたが。わたしにはほかにも、考えなければならないことが山ほどあるな)

もし、自分がこの都に仕える騎士団員だったとしたら。自分は、どうしたでしょう。

この都は間違っていると、王宮の人々にいい切れるのでしょうか。自分はあくまで、その人々に仕える身。反対すれば、王の怒りを買って命を落としてしまうことだってあります。それを覚悟して逆らう勇気が、自分にあるのかどうか――。

こうして王宮に怒りを向けられるのも、自分がこの国の人間ではないからだと、ヴィクトルは思いました。

(わたしの故国が、もし人を傷つけるような、過ちを犯していたら。わたしは、どうすれば……いいや、そんなはずはない。故国を治める女王陛下は、聡明なお方だ。だから父上も、陛下に従っておられる。わたしごときが心配することなど、なにもないのだ)

今は、魔物を倒せる強さを手に入れることの方が、大切だと思いました。その力を手に入れなければ、故国に帰ることはできません。

(強くならなければ。何者にも負けない強さがなければ、父上はわたしを認めてはくれない)

ヴィクトルはそっと、ため息をつきました。

その反対側では、ルゥルゥは尻尾の先を水面に浸して、座りこんでいました。出会ったときの元気さはどこへやら、その表情はしおらしく沈んでいます。

「あたし、自分のことばかり考えていたわ。あたしが大切な国宝をあげちゃったから、みんなを巻きこむことになってしまって」

ルゥルゥの隣では、ローナが膝を抱えて座っています。

「マリアたちなら、きっとだいじょうぶだよ。そりゃあ、人魚さんたちにとって大切なものを勝手にあげちゃったのは、よくないことかもしれないけれど。でもね、もしかしたら、ルゥルゥが短剣をあげたことで、男の子が救われたかもしれない」

どういうこと? とルゥルゥがきくと、ローナは星々の光に照らされた、海の先を見つめていいました。

「人の憎しみや絶望の気持ちは、魔物になるんだって。でも、だれかからもらった大切なものを持っていれば、それが持ち主を魔物から守ってくれる。だから、もしかしたらその男の子も、短剣に守られたことがあるかもしれないって思ったんだ。短剣にこめられた、その男の子を想うルゥルゥの気持ちにね」

「……相手は、王子さまだったのよ。王宮にいれば魔物に襲われることなんてないだろうし、襲われたって、衛兵たちが守ってくれるじゃない」

「それでもね、だれかの想いがこもっているものは、きっとその人の励みになるんだよ。ルゥルゥが短剣を男の子に渡したことは、絶対に意味のないことなんかじゃなかったと思う」

「そう、かな……? あの男の子、今も大事に持ってくれているかな?」

「きっと、だいじょうぶだよ。でも、人魚の王さまたちにはちゃんと謝らないとだめだからね」

「……こまったわ。あたしのお父さま、怒るとすごくこわいのよ」

ルゥルゥが青くなりました。けれどすぐに、首を横に振ります。

「ううん。でも、やっぱり黙っているのは、だめよね。十年経ってしまったけれど、あたし、勇気を出して、みんなに謝る」

ふたりは顔を見合わせて、笑いました。

「それにしても、ローナって、見かけによらずいろいろ考えてるのね」

「そ、そうかな……ローナは魔法もうまく使えないし、知らないことだらけだし、いつも足手まといで……だから、ときどきすごくさびしくなる。このまま、みんなに置いていかれちゃうのかなあって」

「マリアたちは、絶対にそんなことしないわよ。練習すれば、魔法だってなんだってうまくなる。人魚は、みんなに子守唄をうたうっていったでしょ。それだって最初から上手だったわけじゃないもの。ひとり前になるには、とても大変なんだからね」

「……うん、そうだね。それ、最初にマリアにもいわれたなあ」

けれど、前に魔法を使って気を失ってから、マリアもヴィクトルも、あまり魔法の練習をさせたくないように見えました。それもあって、最近はとんと魔法を使っていません。

(……役に、立ちたいのにな。ローナ、お姉ちゃんの気持ちがわかるよ。自分がどうなったとしても、大好きなひとを助けたい気持ちが)

「ねえ。ローナは、マリアたちのことが好き?」

ふと、ルゥルゥがローナに問いかけました。金色の瞳がこちらをのぞきこんでいます。

「もちろんだよ。マリアも、ヴィクトルも、アランも、今まで出会った人たち、みんな大好きだよ」

「これからも、ずっと一緒にいたいって思うの?」

「うん。ルゥルゥ、どうしてそんなことをきくの?」

ルゥルゥは、海に浸した尻尾の先を見つめました。

「……成長したシャムス王子を見て思ったの。人間は、絶対にあたしたちより早く死んでゆく。人魚の感覚からしたら、人間が生まれてから死ぬまでなんて、あっというまのできごとなのよ。それを考えたら、どうしようもなくさびしくなって……。人間を好きになったって、一緒に生きることはできないって思ってしまったの」

「ルゥルゥ……」

「妖精も、人間と比べて長く生きるのよね? これから先、マリアたちと一緒に生きていったとしても――いずれあなたは、みんなの死を見届けることになる。あなただけが、残されてしまうのよ。あなたがいつか死を迎えるとき、周りにはだれもいなくなってしまうのよ。あたしは……ローナにそうなってほしくない」

ルゥルゥの目は真剣でした。

「それでも、ローナは人間と一緒にいたいというの?」

「……ローナは」

自分の思っていることを、話そうとしました。けれど、うまくことばが出てきてくれませんでした。

かすかに、水を切る音がしました。なにかが海の方から、こちらへ迫ってきます。

「ふたりとも、こっちへくるんだ」

ヴィクトルにいわれて、ローナとルゥルゥは岩陰へと隠れました。

それは、一漕の舟でした。オールをこぐたびに、波が波紋を描きます。

やがて舟は砂浜へと打ちあがり、ひとりの青年が降りてきました。明かりを手にして、町の方へと向かってゆくようでした。

(こんな夜更けに、ひとり舟でやってくるなんて。いったい、かれは何者なんだ?)

明かりの炎が揺らめいて、青年の顔を照らし出しました。

「そんな、まさか!」

ルゥルゥが息をのみます。そして青年の顔を、じっと見つめました。

「ルゥルゥ、どうしたの?」

「まって! 行かないで!」

ルゥルゥが叫び、青年の方へと手を伸ばします。

ルゥルゥの体が、岩場から転げ落ちました。それでもなお、ルゥルゥは砂浜をはうようにして、青年を追いかけようとしました。

「ルゥルゥ、だめだ!」

砂まみれになったルゥルゥを、ヴィクトルが抱き起こします。

「いったいどうしたんだ?」

「あの人なの! あたしが探していた、男の子! まちがいないわ!」

ローナとヴィクトルは、驚いて顔を見合わせます。

「じゃあ、王宮の王子は、人ちがいなのか?」

青年が手にした明かりは、すでにちいさな点となっていました。今にも見失ってしまいそうです。

「ヴィクトル、追いかけよう!」

ローナが駆け出し、ヴィクトルもルゥルゥを抱きあげてその後を追いました。

青年は港をぬけ、町をぬけ、迷うことなく町の外れの方まで足を運びます。その身のこなしは、まるで盗賊のようでした。まるで追いつくことができません。明かりの光だけが、青年を見失わない唯一の手がかりです。

つめたい風が、ヴィクトルたちの頬をなでました。町の外れに、たどりついたのです。

そこは、とても寂しいところでした。昼間に見た、にぎやかな町並みからは想像もつかないほど、寂しいところでした。

月と星の光だけが、そこを照らしていました。

(ここは……)

ヴィクトルは、その場を見つめます。ローナがぎゅっと、ヴィクトルにしがみつきます。ルゥルゥもおびえているのが伝わってきました。

牢がありました。中には破れた布をまとった人たちが、うなだれながら座りこんでいます。みんな、手足に重くつめたい枷をつけられているのでした。

(ここは、人売りの牢。……アランが、かつていたところ)

牢の中の人々からは、悲しみも苦しみも感じられませんでした。あるのはただ、明日がくることへの絶望と、あきらめだけ。

「ヴィクトル……」

ローナの体が、震えています。

「……だいじょうぶだ」

すこしでもローナを安心させようと、ヴィクトルがつぶやきました。けれど自分のことばに、自信はありません。

青年は牢の前に立つと、南京錠に手をかけました。そしてしばらくその手を動かすと、南京錠が外れました。

(やはり……かれも、盗賊なのか)

青年がちいさくつぶやく声がきこえてきます。

「ごめんな……おれには、鍵を開けてやることしかできない。こんなことしかできないけれど、ここから逃げ出して、生きることを、どうかあきらめないでくれ」

青年の声は静かで、けれどかすかに震えていて――ヴィクトルはやるせない気持ちになりました。

「……それで、おまえたちはさっきから、おれの後を追いかけてきて、どういうつもりだ? おれを、つかまえるつもりか?」

いきなり青年が振りかえり、ヴィクトルたちをにらみつけます。後をつけていたのを、知られていたのです。青年は、腰帯に差した剣の柄に手をのせていました。

見れば見るほど、青年は王子と顔がそっくりでした。服さえみすぼらしいものでなければ、見分けがつかないほどです。

「ちがうんだ! わたしたちは、あなたをつかまえるつもりなどない」

「じゃあ、人さらいか? こんな真夜中に出歩くやつなんて、おれと同業者か、あるいはおれ以上に最低な人間だとしか、考えられねえな」

青年の持つ明かりが、ヴィクトルたちを映し出しました。すると、にらんでいたその瞳が、驚きで丸くなります。

「お、おまえは……! あのときの、人魚じゃねえか!」

「……やっぱり。あたしを助けてくれた、男の子でしょう? あたしのこと、おぼえていてくれたのね」

ルゥルゥは泣きそうになりながら、微笑みました。青年はすこしたじろぎながら、ルゥルゥに問いかけました。

「どうして、ここにいる? その人間に、つかまったのか?」

「ちがうわ。ヴィクトルは、とても優しいひとよ。お願い、信じてちょうだい」

青年は、ヴィクトルの顔を見つめました。すべてを見透かされてしまいそうな、するどい視線でした。ルゥルゥのことばが本当なのか、慎重に考えているようでした。

やがて青年は短く息を吐くと、腰に差した剣から手を離しました。

「……わかった、信じるよ。でも、もうここにはくるなって、あのときいったじゃねえか。それなのにまた、人間なんかと仲良くなりやがって」

青年は、怒ったようにいいました。けれど瞳はどこかなつかしそうに、ルゥルゥを見ていました。

「あなたを見つけるために、協力してもらっていたの。だって、また会うときまで人魚の短剣を預かるって、約束したじゃない。だから、あたしたちはまた会わなきゃいけなかったのよ」

「……そっか。おれのこと、おぼえていてくれたんだな。ずっと約束を果たせなくて、ごめん。そっちの兄ちゃんも、いきなり疑ったりして、悪かったな」

ヴィクトルは、深々と頭をさげました。

「わたしたちの方こそ、黙って後をつけたりして、申しわけありません」

「そんなにかしこまらないでくれよ。おれはそういうの、苦手なんだ」

青年はすこし気まずそうに、笑いました。

「ねえ、あたし、あなたの名前すら知らなかったわ。あたしはルゥルゥ。あなたの名前は?」

「おれは……」

そういいかけて、青年はヴィクトルに隠れるようにしがみついていたローナに気づき、息をのみました。

「ひょっとして、妖精か……? もしかしておじょうちゃん、ロレーヌちゃんの妹なのか?」

「え……? お兄さん、お姉ちゃんのことを知っているの?」

ローナは驚いて、ひょこっと顔を出しました。

「ああ、よく知っているよ。歌も楽器も上手な、かわいい女の子だった。妹を探して旅をしていると――もう、ずいぶん昔の話だけれどな。ロレーヌちゃんとは、無事に会えたのか?」

「……ううん、まだだよ。でも、もうすぐ会えるんだ。そのために、お兄さんが持っている、人魚の短剣が必要なんだよ」

青年は首を傾げましたが、すぐにうなずきました。

「なんだか、大変なことになっているみたいだな。おれができることがあれば、力になるよ。けれど、ここにいるのはまずい。だれかに見つかったら面倒だ。砂浜のところに停めてある、おれの舟のところまで行こう」

ヴィクトルたちもうなずき、足早に砂浜へと戻ります。

まさにちょうどそのとき、王宮に忍びこんでいたマリアたちも、砂浜へと戻ってきたところでした。

足の速いアランが、一足先にたどりつきました。ローナたちの姿を探して、辺りを見回します。

そして、青年と目が合いました――。

「……ナジュム、さん」

アランの瞳が、揺らぎました。青年も驚いた顔のまま、アランを見つめています。

幻でしょうか。ナジュムがそこにいることが信じられなくて、アランは一度目を閉じました。けれどもう一度目を開けば、ナジュムは消えることなく、そこに立っているのでした。

「どうして。どうして、ここに……」

「……アラン。アランなのか?」

ナジュムが、アランに問いかけました。

ちいさく、アランがうなずきます。

時が止まったように、ふたりはしばらく、なにもいわぬまま見つめ合っていました。

「……ナジュムさん。おれ、おれは……」

もしも、またナジュムに会えたのなら。そのときには、いわなければならないことばがたくさんありました。

そんな日は、ずっとこないと思っていました。もう二度と、会うことはできないと思っていました。

いざ、ナジュムの姿を前にしたら、なにもいえなくなってしまって――口ごもって、うつむいてしまったアランの頭に、ナジュムがそっと手をのせました。

初めて出会った日と、同じように。

「……生きていたんだな。よかった。本当によかったよ」

そして、アランを強く、強く抱きしめました。

その瞬間、心の底にずっと押さえこんでいた気持ちが、ことばとなってあふれてゆきました。

「ごめんなさい。ごめんなさい、ナジュムさん……おれは、何度も助けてくれたあなたに、なにもできなかった。ランプにとりつかれてしまったあなたに、声をかけることすらできなかった」

「いうな、アラン。おまえは、なにも悪くねえよ」

「こんなどうしようもない、ばかなおれだけが生き残ってしまった。あのとき、本当はおれだけが死ぬべきだったんです。おれだけが、死ねばよかったんです。それなのに、おれだけが、ひとり生き延びて――心のどこかで、またみんなに会いたいって、ずっと思っていたんです。そんなこと、思っていいわけないのに。ずっと、会いたかった。ごめんなさい。ごめんなさい……!」

アランは、ぽろぽろと涙をこぼしました。

「ばかをいうな。嘘でも、自分が死ねばよかったなんて、いうんじゃねえ。おまえが死ねばよかったなんて、そんなことはだれひとり望んじゃいない」

そういうと、ナジュムはアランの頬に手をあてました。流れる涙を、指でぬぐってくれました。

「だいじょうぶだ。おまえはもう、ひとりじゃない。たくさん、泣きたいことがあっただろ。ずっと、我慢していたんだろ。今、ここで泣けばいい」

ナジュムの腕の中で、アランは泣き続けました。ちいさな子どものように、いつまでも泣き続けたのでした。

そんなふたりを、ローナたちがすこし離れたところから、そっと見守っていました。

「……アラン、よかったね。ナジュムさんと会えて」

「ああ。まさか、ルゥルゥの想い人が、ナジュム殿だったとは。偶然――いや、もしかしたら、アランはずっと、なにかに導かれていたのかもしれないな。たったひとりで、がんばってきたから……」

ナジュムはアランの耳元で、そっとささやきました。

「やっと、仲直りできたな。あとは、おまえの気持ちを――ほかの仲間にも、いってやってくれ。みんな、おまえの帰りを待ってる」

「え……?」

ことばの意味がわからず、アランがききかえしたとき。

「あなた、もうすこし早く走れないの? 情けないわよ!」

いきなり、マリアの大声がみんなの耳をつらぬきました。

「ま、まってください……! ぼく、走るの苦手なんですよう……!」

「早くしないと、追っ手がきちゃうじゃないの! あとすこしだから、がんばって!」

砂浜にたどりついたマリアは、振りかえると腰に手をあてながら叫びます。

その後ろから、シャムスがふらふらとした足取りでやってきました。それでも、シャムスの姿はまだはるか遠くにありました。

「おまたせ、シャムス王子を連れてきたわ。ああでも、王子さまはじつはルゥルゥの探している人じゃあなかったんだけれど……。あら? その人はだれ?」

なにも知らないマリアが、ナジュムを見て首を傾げます。

「マリア。じつは……」

ヴィクトルが説明しようとしたところで、ようやくシャムスがたどりつきました。

「みなさん、子どもなのにすごいなあ……ぼくより足も速くて、勇気もあるなんて、はあ、はあ」

息を整えて、シャムスが顔をあげます。

そしてばっちりと、ナジュムと目が合いました。

「ナジュム兄さん? ナジュム兄さんだよね? うわあ、まさか王宮から出たところで会えるなんて、なんて幸運なんだ!」

顔を赤くしながら、シャムスが叫ぶようにいいました。

「ええ? この人がナジュムさんなの?」

マリアも、驚いてナジュムの顔を見あげました。

うれしそうなシャムスとは反対に、ナジュムは複雑そうな顔をしています。

「……おまえ、シャムスか? 王子のくせに、どうしてこんなところにいやがる」

ふたり並ぶと、ますます見分けがつきません。

すると、王宮の方がなにやら騒がしくなりました。

「たいへん! 早く逃げないと王宮から追っ手がくるわよ! それ、あなたの舟? 乗せてちょうだい!」

ナジュムがこたえる前に、マリアはみんなを舟へと追いやりました。人魚のルゥルゥは、そのまま海に飛びこみます。

「おい、定員オーバーだ! 舟が沈んじまう!」

「そんなもの、気合いでどうにかして! とにかく、どこでもいいから逃げてちょうだい!」

マリアの迫力に、だれも逆らうことはできませんでした。

「やれやれ、血の気の多いおじょうさんだぜ」

苦笑いを浮かべて、ナジュムは力いっぱいオールをこぎ始めました。

♫ Ⅷ アランの勇気

あっちへゆらゆら、こっちへよたよた。今にも沈みそうになりながら、六人を乗せた舟は海を渡ってゆきます。ルゥルゥが舟を支えて手伝ってくれたおかげで、どうにかこうにか、前へと進んでいました。

「隠し通路から王宮をぬけ出すまでは、うまくいっていたのよ。それなのにこの王子さまったら、途中で派手に転んで、叫び声をあげてしまって。それで、お城の衛兵たちに気づかれてしまったの」

マリアが怒った顔をしながら、腕を組みました。

「す、すみません……。ぼくがおっちょこちょいなばっかりに……」

シャムスは汗をかきながら、マリアに謝ります。立派な青年が女の子に頭をさげている光景は、なんだかおかしなものでした。

「最初に出会ったときは、樽につぶされていたし……このままじゃあ、あなたの体がいくつあっても足りないわよ」

シャムスの傷を治すときに、ローナがくれた薬が役に立ったの。そうマリアが話すと、ローナはとてもうれしそうな顔をしました。

「まあ、よかったじゃないか。みんな無事に戻ってこられて、安心したよ。マリアならきっとだいじょうぶだと、信じていた」

ヴィクトルにそういわれて、マリアは顔を赤くしました。

「そ、そうよ! このあたしに、できないことなんてないんだから!」

胸を張ったマリアを見て、アランはあきれたようにため息をつきました。

マリアの勇気のありすぎる行動に、アランがどれほど振り回されたか――それを、みんなが知ることはないでしょう。

「それにしても、こんなにも早くナジュムさんを見つけられるとは思わなかったわ。みんなの日ごろの行いがいいと、幸運も向こうからやってくるのねえ」

マリアはにっこりと笑いました。

久々の再会です。それぞれ、話したいことがたくさんありました。なぜシャムスが、ナジュムを探していたのか。なぜローナたちが、人魚の短剣を求めているのか。盗賊たちと別れたあとの、アランのことや、ロレーヌのこと。そしてルゥルゥが、ナジュムに対して寄せている気持ち――。

さまざまな想いをのせて、舟は海を渡ってゆきます。

「どこへ、行くんですか?」

アランの問いかけに、ナジュムは優しく微笑みました。

「ついたらわかるさ」

舟は静かな海を進み続け、やがてちいさな孤島にたどりつきました。

とてもちいさな島でした。砂漠と同じ、さらさらとした砂の地です。島の真ん中には自然にできた水辺があって、その周りには草木が育っていました。

「オアシスってやつさ。砂漠では、水が貴重だろ。だから水の心配をしなくてすむ、この場所を見つけられてよかったぜ」

島には、みすぼらしいテントがいくつも張られています。

「おおい、ナジュム! おかえり!」

テントの入り口から、男たちがひょっこりと顔を出しました。

「……そんな、まさか」

その顔ぶれに、アランは見覚えがありました。

それは死んでしまったと思っていた、かつて一緒に暮らしていた盗賊たち。みんな、二年前と変わらない、明るい笑顔をこちらに向けています。

「おれたち盗賊団の、新しいアジトなんだ」

ナジュムに促されて、マリアたちはテントの方へ向かいました。ただひとり、アランだけが、戸惑ったように舟のそばにたたずんでいます。

「こっちにこいよ。みんなにも、アランが生きていたことを教えてやらないと」

ナジュムがアランの手を引きます。

盗賊たちが、そんなアランの姿をとらえました。

「あ! アランじゃないかあ!」

「生きていたんだな! 相変わらず、やせっぽっちだなあ。でもすこしだけ、背がのびたか?」

次々にアランを取り囲み、ぐりぐりと頭をなでました。

ナジュムだけでなく、みんなが生きていたなんて。アランにとって、こんなにもうれしいことはありませんでした。

けれどその一方で、胸が痛みます。かれらはまだ、自分が仲間を裏切ったことを知らないのです。

「ロレーヌちゃんは? あのとき、アランと一緒にいただろ?」

その問いかけに、アランはますますうつむきました。

それを見たナジュムが、盗賊たちにいいました。

「じつは、今夜はほかにもお客がいるんだ。いろいろと、わけありみたいでさ。ここに連れてきた」

盗賊たちが、マリアたちに目を向けました。

「王宮の人間でもないかぎり、みんな大歓迎だぜ! せっかく命からがら、やつらから逃げたっていうのに、また見つかったらたまったもんじゃない」

「そのとおり。まあ、ナジュムがそんなやつらを連れてくるわけがないけどな!」

にぎやかに笑う盗賊たち。それに水を差すように、シャムスがおそるおそる手をあげました。

「あのう……ぼくは、シャムスといいます。王宮の、王子です……」

笑い声がぴたりと止みました。途端に盗賊たちが、シャムスに食ってかかります。

「なんだとう! どうして、王子がここにいるんだ! おれたちを、つかまえるつもりなのか?」

「ち、ちがいます! ぼくは、あなたたちを悪い人だなんて思っていません!」

「じゃあ、どういうことなんだ。まさかナジュム、身代金欲しさに、王子を誘拐したのか……?」

ナジュムはあきれたように肩をすくめました。

「ばかやろう。そんなことしねえよ……こいつは、おれの弟なんだ」

「ええっ」と、盗賊たちが驚きの声をあげました。

「王子だけじゃないぜ。強気な槍使いのおじょうちゃんに、まじめな騎士の青年くんだろ。あと、妖精と人魚の女の子もいるんだ。……だれも、おれたちのことをけなしたりしない。だから、おれの弟のことも、大目に見てやってくれ」

ナジュムのことばに、盗賊たちは顔を見合わせて――しかたないな、と笑いました。

「じゃあ、王子じゃなくて、ナジュムの弟として接することにするよ。よろしくな」

「あ、ありがとうございます! よろしく、お願いします」

盗賊たちとシャムスは、それぞれお互いの手を握りました。

火をたいて、それを囲みながらマリアたちはどうしてここまでやってきたのかを、盗賊たちに話しました。

「……そうか。ロレーヌちゃんは、海に……」

盗賊たちが、顔をふせました。アランはさっきからずっと、うつむいています。

「でも、その短剣についた真珠があれば、また会えるんだろ? その希望を、捨てたらだめだぜ。きっとロレーヌちゃん、今もアランとローナちゃんを待っているにちがいないよ」

盗賊のひとりが、明るくいいました。みんなに、笑顔が戻ります。

「ナジュムは、今もその短剣を持っているんだろ?」

「ああ、もちろん」

ナジュムは服の中から、短剣を取り出しました。海のような、澄んだ青い色をしています。中央には、やわらかな乳白色の真珠がはめこまれていました。

「本物の、人魚の短剣だわ!」

ルゥルゥが、うれしそうにいいました。

「きれい……」

ローナが、ぽつりとつぶやきました。この真珠の輝きで、ロレーヌと会うことができるのです。ローナにとっての、希望の光でした。

「なあ、ルゥルゥ。おれは、この短剣に救われたことがあるんだ」

「え?」

「おれは、二年前に魔物を生み出してしまった。魔神のランプなんていう、ばかげたものに手を出して、人を殺そうとした。あのときのおれは、本当にどうかしていたよ。気の迷いで、ランプに触れちまった。その途端、心の中にあったどす黒い感情が、抑えきれなくなって……そして、自分が生み出した魔物に、殺されかけたんだ。そのとき、強い光がおれを包んで、魔物から守ってくれた。それが、この短剣だった」

その光景を、アランも見ていました。けれどナジュムが手にしていたものが、何なのかまでは見えなかったのでした。あのときナジュムは、この短剣で魔物にとどめをさしていたのです。

ルゥルゥが、両手を口にあてました。ルゥルゥのナジュムへの想いが、かれを守ったのです。

「おまえは、なんの気なしにこの短剣を渡したかもしれない。でも、おれにとっては、あの日のできごとは忘れられないものだったんだ。

ルゥルゥと出会ったころ、おれはまだ王宮にいて、王子として勉強したり、剣の稽古をしたりしていた。でも、おれは落ちこぼれだったから、優しいことばをかけてくれるやつはいなかった。でも、あの日おまえを助けて、感謝されて――素直に、うれしかったんだ。ああ、おれでもだれかを救うことができたなって」

ナジュムは照れたように、頭をかきました。

「まあ、そのあと王宮から捨てられて、ろくな生き方をしていないんだけどさ。でも、この真珠の輝きを見るたびに、あの日のことを思い出して、心が明るくなった。それでここまで生きてこられた。……ありがとう、ルゥルゥ」

ナジュムのきりりとした顔が、やわらかく微笑みました。すっかり大人になった青年の表情に、出会ったときの少年の面影が重なります。

それはルゥルゥにとって、今まで見たものの中で、一番愛おしくて、どきどきする笑顔でした。

ルゥルゥは一瞬だけ、悲しそうに顔をふせました。

「……あたしの気持ち、全然わかってないのね。あたしが、あなたにそれを渡したのは、あなたのことが――」

そこまでいいかけて、ルゥルゥは怒ったようにそっぽをむきました。

「ふん! そんなにあたしに感謝しているなら、もっと早く短剣をかえしにくるべきだわ! あたしにとってもその短剣、大事なものだったんだからね!」

「ごめんな。王宮を追い出されてからは、生きるだけで必死なものでさ。おまえを探しにいくことが、なかなかできなかったんだよ」

ナジュムが謝ると、ルゥルゥは「わかったわ」と素直にうなずきました。

それをきいていたシャムスが、おそるおそるナジュムに問いかけます。

「……兄さん。今も、王宮の人たちのこと、恨んでる?」

ナジュムは眉を寄せてすこし考えこみましたが、首を横に振りました。

「いいや。だれかのことや、自分の運命を恨んだって、なにも救われないって、二年前に思い知ったんだ。いろいろあったけれど――盗賊として生きてきたことに、後悔なんてないよ」

「そっか……。強いんだね、兄さんは」

「強くなんかねえよ。おまえだって、大変だろ。王宮の中は、息がつまるだろうしな。それに、こういうふうに思えるようになったのは、おれを助けてくれた、あの人のおかげなんだ――」

そういってナジュムは、アランを見つめました。

「なあ、アラン。ちょっときてくれよ。あの人にも、アランが生きていたことをちゃんと教えなくちゃいけねえ」

ナジュムに連れられて、アランはオアシスの奥へとやってきました。ほかの盗賊たちも、それに続きます。

草木がひらけた先に、水辺がありました。その水辺の真ん中に、一際美しく、花々が咲き乱れている場所がありました。

水辺に足を入れて、ナジュムはその場所までアランを連れてゆきました。

そこには、粗末な木の棒が一本だけ、突き刺さっていました。

「おれたちには、美的センスってもんが、これっぽっちもねえからな。こんなもんになっちまったが、それでも、せいいっぱいの気持ちがこもっているさ」

ナジュムはそういいましたが、花々に囲まれたそこはアランにとってはとても美しく見えました。

「……ここはな、シハーブのだんなの墓なんだ」

ナジュムが、アランの肩をそっと抱きました。

「二年前、だんながおまえたちを舟で逃がした後のことだ。おれたちは、王宮のやつらに囲まれた。それで、あの大臣――あいつは何度も、だんなの体を斬りつけやがったんだ。あいつは人を斬るときに、笑っていた」

肩を抱いた手に、力がこもりました。

「それを見たときに、思ったんだ。こいつの方が、よっぽど悪党だろうって。そう思ったから、みんな必死で戦った。大臣を殺すためじゃなくて、シハーブのだんなを守るために戦ったんだ。そして、あいつを打ち負かした。都から逃げ出すために、みんなで舟に乗って、海をさまよって――運よく、ここにたどりついたんだ。でも、たどりついたときにはもう、だんなの命は消える寸前だった」

背後で、すすり泣く声がきこえました。盗賊のひとりが、泣いているのでした。

シハーブがもう、この世にいない――アランの心臓が、激しく鳴りました。

ナジュムは泣くことなく、りんとした声で、話し続けます。

「だんなは一度も、おれたちのやっていることを〝悪いこと〟だと、おれたちにいわなかった。本当はどう思っていたのかは、わからねえけど。だんなはおれたちに、『人の命はとるなよ』っていった。そして、死んでいった。

おれたちは、だんなの体をここに埋めたよ。そして、これからどうするか話し合った。どこか遠くの地へ逃げて、盗賊をやめて真っ当に生きようという話もあった。

でもな――そのたびに、この都の貧しい人たちや、奴隷として売られている人たちのことが、頭に浮かんでくるんだ。だんなはそんな人たちを助けていたし、おれたちだって、もともとはそういう人間だったんだ。だから、おれたちもここに残って、そんな人たちの力になろうと思った。それが、おれたちにできる唯一のことだと思った」

ナジュムはアランに、微笑みました。

「おれたちは、所詮は盗賊。盗む以外のことなんて、なにもできやしない。でも、その生き方をだんなに教えてもらった。だれかがそれを悪いことだといおうが、おれは誇りに思うぜ」

「……」

そっと、アランはお墓に近寄りました。粗末な木の棒を、抱きしめます。冷えた夜の下にたたずむお墓は、なぜだか温かく感じられました。

もう二度と会えない、シハーブとの思い出がよみがえります。いつも無愛想で、げんこつが痛くて、けれど本当はみんなを深く愛していてくれたことを、思い出します。まるで本当のお父さんのように、シハーブを慕っていたことも。

「そうだ。だんなの持ち物の中に、おまえ宛の手紙があったんだ。だんなに手紙なんてしゃれたもの、まるで似合わなくて、思わず笑っちまったよ」

「手紙……?」

ナジュムが、アランに一通の手紙を差し出しました。長い月日が経って、日に焼けてぼろぼろになってしまっていました。

「書いたはいいものの、照れくさくて渡せなかったんだろうな。ほら、だんなってば不器用な性格だから」

ナジュムはなつかしそうに目を細めました。

慎重に封を切ると、一枚の羊皮紙が出てきました。

書き殴ったような乱暴な字が、そこに並べられていました。

『アラン

いつだったか、おまえに『手紙は遠くの人に想いを伝えるものだ』なんて、かっこつけたようなことを教えた気がするな。だが、じつはおれは手紙なんて書いたことはねえ。だからこれが最初で、最後の手紙だ。

最初におまえと会ったとき、その瞳が気に食わなかったんだ。なにもかもをあきらめている瞳が。生きようが死のうが、受け入れるしかないというその瞳が。

だから、おまえを連れ出した。世界は決して、色あせたものじゃないとおまえに教えたかった。

だが、おまえはおれと出会わなければ、もしかしたら盗賊なんてものを、やらずに生きていけたかもしれない。結局おれ自身、真っ当な世界で生きている人間じゃねえんだ。だからおれのせいで、おまえをその道に連れこんじまって、悪かったな。

いいか、これだけは覚えておけ。この先、おまえの生死を決める選択をせまられることがあるかもしれない。

それが、おれや仲間との約束を破ることになるかもしれない。

なにを選ぶかは、おまえの判断に任せる。だが、選ぶ前に考えろよ。ちゃんと考えて選んだなら、おまえをわかってくれるやつはきっといる。

死ぬことをおそれろ。とにかく、生きろ。どうなってもあきらめるしかないなんて、空っぽな気持ちだけは、もう二度と持つんじゃねえぞ。

おまえは、もう自由なんだ。その足でどこへだって行ける。

それを忘れるなよ。じゃあな』

月日が経っていても、インクと羊皮紙のにおいは、まだしっかりと染みついていました。それに混じって、ともに暮らしていたときの、砂のにおいも感じるのでした。

涙が流れそうになったのを、ぐっとこらえます。

振りかえって、盗賊たちを見回しました。みんな、不思議そうにアランを見ています。

アランは、静かにいいました。

「……おれ、みんなに謝らなくちゃいけないことがあるんです。二年前、王宮のやつらが洞窟に入ってきて、みんなをつかまえたとき。あいつらに、洞窟の呪文をばらしてしまったのは、おれです。衛兵につかまって、おどされました。『呪文をいわなければ、おまえを牢に閉じこめて痛めつける』って。

おれは、みんなと出会う前は人売りに売られていて、それをシハーブさんに助けてもらいました。だから、牢の中も鞭の痛みも、慣れていたし――牢に閉じこめられたって、そういうものだってあきらめられるはずでした。

でも――あいつらにおどされたとき、すごくこわくなってしまったんです。また牢に閉じこめられて、自由を奪われることが。鞭でたたかれる痛みが。それがとてつもなくこわくて、呪文を教えてしまっていました。……おれは裏切り者です。おれがどれだけ後悔したって、その罪は消えない。本当にごめんなさい」

アランは、みんなに頭をさげました。許してもらえなくても、かまわないと思いました。みんなからもう仲間だと思われなかったとしても、それでも本当のことを話したいと、心から思いました。

しばらく、静かな時が流れていました。アランにとってはとてつもなく、長い時間のように思えました。みんな、アランをにらんでいるのでしょうか。裏切り者めと、さげすんでいるのでしょうか。

「ちくしょう! あのとき呪文をばらしたの、アランだったのかあ!」

突然、悔しそうな叫び声がきこえました。けれど、その声に憎しみのようなものは感じられません。

驚いて、思わずアランは頭をあげました。盗賊たちはそんなアランをそっちのけで、大騒ぎをしています。

「おい。だれか、アランに賭けたやついるか?」

「おれ、賭けてない。というか、おれはおまえに賭けた」

「なんだと、このやろう! おれがおかしらとの約束を、破るわけないだろ!」

「けっ。おまえは、日ごろから嘘ばっかりついてるじゃねえか。だからいつ仲間を裏切っても、おかしくないと思ってな!」

「あーあ。おれ、なけなしの銀貨まで賭けたのに。アランのひとり勝ちか……」

みんなは、深くため息をつきました。いったいなんのことかわからず、アランは目をぱちくりとさせています。

ナジュムが、苦笑いを浮かべました。

「いやあ……じつは、おれたちは『最初に呪文をばらすのはだれか』っていう賭けごとを、ずいぶん前からやっていたんだよ。おまえにはまだ難しいかと思って、話してなかったけれど。呪文をばらすってことは、シハーブのだんなとの約束を破るってことだろ。そんな恐ろしいことができる命知らずな――いや失礼、勇気のあるやつはだれかって賭けをしていたんだ」

「はあ……」

アランは、思わず変な声を出してしまいました。

「洞窟にきた王宮のやつらがさあ、いったんだよ。『茶髪の少年が、おまえたちを裏切ったぞ』ってさ。全員、そんなはずはないっていいかえしたさ! だって、だれもおまえに賭けてなかったんだからな! やつらのことばを、信じるわけにはいかなかった……信じたら、負けを認めることになっちまうからな……」

盗賊のひとりが、悔しそうな声でそういいました。

「ああ、でもひとりだけ、『アランはそんなことしないわ』って、めちゃくちゃに怒ってかばっていた子がいたな」

「いたな。ロレーヌちゃん」

そういって、盗賊たちはもう一度ため息をつきました。アランはただただ、呆然としながら盗賊たちを見つめるばかり。

「とにかく、賭け金はみんなおまえのものだ。くそ、持ってけ泥棒!」

アランの前に、硬貨の入った袋が置かれました。

「あ、あの。おれ、いりません。そんな話、知らなかったし……」

アランがそういった次の瞬間には、袋は盗賊たちの手の内へと戻っていました。

「いらないっていったな? 男に二言はないぜ。やっぱり欲しいっていっても、もうだめだからな」

「これは、次の賭け金に上乗せしよう」

「おい。次はアランも、賭けに参加しろよ!」

そういわれて、アランは目を瞬かせました。

「……おれも、参加していいんですか?」

「あたりまえだろ。おれたちは仲間なんだから」

心が、ぽうっと温かくなったのを感じました。こらえていた涙が、一筋だけ頬をつたいましたが、だれもそれには気がつきませんでした。

「……ありがとう……」

ちいさくアランがつぶやくと、盗賊たちは白い歯を見せて、にっと笑いました。

いつのまにか、賭け金の入った袋を持った盗賊が、そそくさと立ち去ろうとしています。

「あ! あいつ、あやしいぞ!」

「まさか、こっそりひとりじめする気なんじゃ!」

「つかまえろ! あれはみんなの金だ! 今はな!」

大騒ぎしながら、みんながその盗賊を追いかけます。

お墓の前には、ナジュムとアランだけが、残されました。

「結局おれたちは、どんな境遇の中で生まれていたって、今を生きて、今をどう楽しむかを、真剣に考えているだけなんだ。たぶん、そんなもんでいいんだと思う」

片目を閉じて、ナジュムも歩き出しました。

アランも、そのあとを追います。

そのとき、頭をなでられたような気がしました。

振りかえっても、シハーブのお墓があるだけです。けれどなぜだかアランは、シハーブがそばにいて、そっと頭をなでてくれたような、そんな気がしたのでした。

♫ Ⅷ それぞれの想いは

「ちょっと、いいかしら」

浜辺にひとり座っていたアランの隣に、マリアがやってきました。

アランがうなずくと、マリアはとなりに腰をおろして、アランの顔をのぞきこみました。

「もう。短剣も見つかったことだし、あとは人魚の国に行けば、ロレーヌと会えるのよ。もっと、うれしそうな顔をしなさいよ。あなたって、全然笑わないんだから」

マリアはアランの頬を引っ張って、無理やり笑わせます。

アランは鬱陶しそうに、マリアの手を払いのけようとします。しかしマリアの方が力が強かったので、結局はされるがままになってしまいました。

「ふふ。あたしに勝とうだなんて、百年早いのよ! ……本当に、よかったわ。あなたが、ナジュムさんたちとまた会えて。だから、あきらめちゃだめって、いったでしょう」

アランの頬から手を放してマリアが微笑むと、アランはむすっとした表情のまま、そっぽを向きました。

「……おれに、なにか用?」

「ええとね。アランに謝らないとって思って声をかけたの。あなたの過去を、勝手にきいてしまったから。あなたが生み出した魔神からきいたとはいえ、それはあなたの意思ではなかったでしょう。なんだか、あなたの心を勝手にのぞいてしまった気がして。きっと、だれにも知られたくないことだって、あったと思うの。ごめんなさい」

アランは目を瞬かせました。たしかに自分の口から、直接話したわけではありませんでしたが、それでマリアたちを嫌いになどなってはいませんでした。

「いいよ。べつに、気にしてない」

「ありがとう。ローナとヴィクトルも、決して悪気があったわけじゃないの。ふたりとも、あなたのことをとても心配していただけなのよ」

そうしてふたりは並んだまま、しばらくなにもいわずに浜辺に座っていました。

「……マリアは、どうして旅をしているんだ」

ふいに、アランが口を開きました。

「もちろん、魔物をやっつけるためよ! 今は、ローナをほかの妖精たちのところへ連れていくことの方が、大事だけれどね」

マリアは、元気よくこたえました。しかしアランは、さらに問いかけます。

「どうして、魔物を倒すんだ。そんなことをしたら、自分が死ぬかもしれないのに」

「……だって、魔物は人々を襲う、悪いやつらだもの。魔物を倒せば、みんなが救われるわ。ただそれだけのことよ」

アランは、マリアを見つめました。

その瞳に、心の内まで見透かされているような気がして、マリアはどきりとしました。

「……そうか。変なことをきいて、ごめん」

アランはマリアから目を離して、再び海の方を見つめました。

マリアも同じように海を見つめていましたが、やがてぽつりとつぶやくように、話し始めました。

「……あたしの住んでいた国はね、魔物にやられてしまったの。父さまも、母さまも、妹も――そこに住んでいた人は、みんな死んでしまった。たまたま町の外に出ていた、あたしだけが助かったのよ。……あたしには、帰るところも、待っていてくれる人もいないの。だから、父さまのような立派な槍使いになって、困っている人を助けるために旅をしようって決めたのよ」

「……」

アランは、なにもいいませんでした。けれど、寄せた肩から伝わる温かさに、マリアは安心するのでした。「かわいそう」だとか「つらかっただろう」だとか、そんなことばをかけられるよりも、ずっと優しく感じられるのでした。

「あのね。昔のことを話したの、アランが初めてなの。いい? ローナやヴィクトルには、いっちゃだめだからね! ヴィクトルなんて特にだめよ。こんな話をきいたら、きっと熱を出すぐらい、心配しちゃうんだから」

そういったマリアの表情は、いつもの姿からは想像もつかないぐらい、儚いものでした。

「……ふつうの女の子だと思われていたいの。自分の過去をかわいそうだなんていわれるより、パンにはなにをつけて食べるのが好きかとか、新しい町についたらやりたいこととか、昨日見た夕日のきれいさとか……そういうことを、みんなで話していたい。だから、知られたくないの」

マリアの姿に、自分の姿が重なりました。

売られていたことを、人に知られたくありませんでした。みじめだと思う気持ちもあったし、それを知られて、かわいそうだなんていわれる筋合いもないと思っていました。牢にいたときのアランの気持ちは、アランにしかわかりっこないのです。

大切な人を失った気持ちだって、失った人にしかわからないのです。

「いわないよ」

「ありがと。さあ、そろそろみんなのところに行きましょうよ」

立ちあがって、アランに手を差し伸べます。アランは素直に、その手を取りました。

「……あのさ。おれにいろいろいってくれて、ありがとう。うれしかった」

マリアは目を丸くしましたが、すぐににっこりと笑いました。

「どういたしまして!」

「それで、おまえはまたどうして、王宮をぬけ出したんだ」

マリアたちが戻ると、ナジュムがシャムスにそう問いかけているところでした。

「兄さんを探していたんです。王宮の人たちだけが贅沢な暮らしをするなんて、間違っている。それをどうにかしたくて、兄さんの力を借りたいって思ったんだ。王宮にはぼくの味方はいないし、ぼくだけでは……なにもできないから」

ナジュムは首をひねりました。

「なんだって? おまえは、王子として優秀だったじゃねえか。おれは、あの大臣のやろうに『弟に比べて、だめな王子だ』っていわれて、捨てられたんだぞ。王だって……父さんだって、おれのことが嫌いなんだって、きかされた」

ナジュムのことばに、今度はシャムスが首をひねりました。

「ぼくは、兄さんはぼくに愛想がつきて王宮をぬけ出したと、大臣からきかされていたんだ。ぼくは、優秀な王子じゃない。今だって、王宮の者たちの笑い者にされて……ぼくは、勇気や行動力がある兄さんに、ずっとあこがれていたんだ」

話せば話すほど、ふたりの話は食いちがっていました。

「おかしいな。ナジュム殿は捨てられたといっているのに、シャムス王子は、かれが自ら王宮を出たときかされている。……どうも、その大臣が、ふたりを引き離そうとしている気がするのだが」

ヴィクトルが険しい顔をしながら、そうつぶやきました。

ナジュムはうつむきがちに、いいました。

「……でも、やっぱり信じられねえよ。それならどうして、父さんはおれがいなくなったときに、探しにきてくれなかったんだ。おれのことなんて、どうでもよかったからじゃないのか」

「父さんは、兄さんがいなくなってから……体を壊して、ずっと寝たきりになってしまっているんだ。探しにいけなかったのは、そのせいなんだよ」

ナジュムが目を見開きました。王が病で倒れているなんて、だれも知りもしないことでした。

「兄さん。王宮に戻って、ぼくと一緒にこの都を変えてほしい。もう、貧しい人たちを見ているだけなのはいやなんだ」

「急に、そんなことをいわれてもな……」

ナジュムは困ったように、盗賊たちの方を見ました。

自分はもう、王子ではないのです。今まで盗賊として生きてきて、大切な仲間もいます。これからもずっと、そうして生きてゆくつもりでいました。

弟のシャムスのことが好きだったかときかれれば、きっと首を横に振るのでしょう。自分が必死に生きているあいだ、シャムスは王宮で何不自由なく暮らしているのだと、悔しい思いをすることもありました。

けれど、お互いを誤解していたことがわかって――こうしてシャムスと再会して、話をきいた今は、素直にシャムスの力になりたいと思いました。けれど盗賊たちを置いて、自分だけ王宮に戻るなんて――ナジュムは、それが気がかりだったのです。

そのときでした。

島の方へ、巨大な船がやってくるのが見えました。ナジュムがこいできた粗末な舟と違い、立派で何人も乗れるようなものでした。

「王宮の船だ!」

シャムスが叫びました。

船は島へとたどりつき、衛兵たちがおりてきました。マリアたちが身構えます。

「シャムス王子! こんなところにおられましたか」

列を組みながら、大臣と衛兵たちが降りてきました。

「王宮で騒ぎがあったと思ったら、あなたの姿が見えない。まさか賊にさらわれ、こんなところまで連れてこられていたとは。探すのに、苦労しましたよ。おまえたちは王子を誘拐した罰として、重い刑に処されるのです。そしてわたしは、王子を助けた功績を称えられ、さらに高い地位につく」

大臣はそういって笑いました。

「待ってくれ! ぼくは、誘拐されたわけじゃない。ぼくは自分の意思で、ここまできたんだ。この人は……かつて捨てられたナジュム王子。ぼくの兄だ」

シャムスが盗賊たちをかばように前に出て、大臣をにらみつけました。

大臣は、眼鏡を押しあげながら憎々しげにナジュムを見かえします。

「ああ……おまえの顔には、見覚えがある。二年前、魔神を使って王宮を襲った不届き者。わたしの腕を斬り落とした、憎きシハーブの仲間……。やはりあのとき、しっかりと殺しておくべきだったか。まさか、おまえが捨てた王子だったとは」

つめたい大臣のことばに、シャムスが息をのみました。

「……兄さんを捨てたのは、あなたなのか?」

「あなたがたのお父上……ジャウハラ王がいけないのですよ。王宮の財宝を、貧しい人々に分け与えようなどといい出したから。なぜ、そんなことをする必要がある? 貧民は生まれたときから貧民のまま。死ぬまで、飢えたままでいればいいのです。貧民がいるからこそ、わたしたち貴族の価値がさらに輝くというのに。それを、王はわかっていない。だから、わたしは息子であるおまえを捨てたのです。王子の存在は、王を殺めるのに邪魔だったのでね」

「……あなたという人は……!」

シャムスが、歯を食いしばりました。

「消えた息子を心配して、王が体を壊していったのは思ってもいない幸運でした。わたし自ら手をかけなくとも、病で死んでゆく方が好都合ですからね。

シャムス王子の方も、捨ててしまおうかと考えましたが……あまり続いて姿を消しては、あやしまれると思いまして。それにあなたは、なにもできない情けない王子。いてもいなくても、大して変わらないと思ったのですよ。ここまで王子として生きられたことに、感謝するのですね」

マリアは、はらわたが煮えくりかえるような思いがしました。たしかにシャムスは樽につぶされていたり、足が遅かったり、情けないところはありましたが、それと同じぐらい、強さももっていました。王宮でひとり、だれにも相談できずに悩み続けることは、心が強くなければできないことだとマリアは思いました。

シャムスは大臣をにらみつけたまま、きっぱりといいました。

「貧しい人たちを見捨てるなんて、そんなことは王子であるぼくが許さない。王の意見に、ぼくも賛成する。衛兵たち、大臣をとらえるんだ!」

シャムスが叫びましたが、衛兵たちは動きません。まるで、きこえていないかのように。ぎらぎらと目を光らさせて、こちらに剣を向けていました。

「むだですよ、王子。この者たちには、わたしから大金を握らせた。金や富の力がどれほど偉大か、わかるでしょう? いくらあなたが王子という地位をもっていっても、ここではわたしの方が優位なのです」

衛兵たちが、マリアたちを取り囲みました。

「おい、おまえたちだけでも逃げろ。おまえたちはこれから、人魚の国に行かなきゃならねえんだ。こんなところで、足止めをくらってる場合じゃないだろ」

ひっそりとナジュムがつぶやきましたが、マリアは首を大きく横に振りました。

「いやよ。あたし、このえらそうなおじさんだけは、絶対に許せない。全員、こてんぱんにしてやるんだから! 人魚の国に行くのは、そのあとだって遅くないわ」

「わたしに、抵抗するつもりですか。ならばこの場で、全員殺してやる。シャムス王子、あなたもです。そう……なにもあなたを助ける必要などない。王宮も都も、いずれはすべてわたしのものになるのだからな!」

大臣がそう叫んだのを合図に、衛兵たちが飛びかかりました。盗賊たちも、剣をぬきます。

「おかしらの、仇をとるんだ!」

衛兵たちとの、剣の打ち合いが始まりました。

「かかってきなさい! みんなまとめて、あたしがとっちめてやるわ!」

久々に槍を握ったマリアは、それは暴れ馬のようでした。ひとり先陣を切って、衛兵たちの剣を次々にはじき飛ばしてゆきます。

「ひ、ひい! なんだ、あの小娘は!」

マリアを恐れた衛兵たちが、次々に逃げ出します。あまりの強さに、大臣ですらすこしあせったように後ずさりました。

「おじょうちゃん、強いなあ……」

戦いの最中、感心した盗賊たちがマリアを尊敬のまなざしで見つめていました。

「ばか、感心している場合か! 女の子ひとりに手柄を取られるわけにはいかねえ、 おれたちもやるぞ。でも、命はとるな」

ナジュムが叫び、盗賊たちもマリアの後に続きました。

「また、マリアはひとりで突っ走って……」

ヴィクトルはため息をつきながら、ローナとルゥルゥを岩陰へと連れてゆきました。

「ふたりは、ここに隠れているんだ。きっとけが人が出るから、ローナはそれを治す薬を用意してくれ。きみにしか、できないことだ」

「わかったよ!」

ヴィクトルはうなずくと、マリアのいる方へと向かってゆきました。

「あたしも、なにか手伝うわ!」

ルゥルゥが、ローナの隣でそういったとき。

突然、海が騒がしくなりした。そして、激しい大渦があらわれたのです。

島が揺れ、盗賊たちもなんだなんだと剣を振る手を止めました。

「なに、あれ!」

ローナが、渦を指差しました。

渦の中から、人陰があがってきたのが見えました。

「げっ! お父さま!」

ルゥルゥが、青くなって叫びました。

「お父さま? ということは、あの人が人魚の国の王さまなの?」

渦の中心には、巨大な体をした男の人がたたずんでいます。足はなく、代わりにルゥルゥと同じように魚の尻尾が生えていました。

その姿を見て、衛兵も盗賊も口をあんぐりと開けています。

「ルゥルゥ!」

そのひとことで海が大きく揺れるぐらい、低くて響く声でした。

「いつまでも帰ってこないと思ったら、こんなところにいたのか。陸なんぞにあがりおって、いったいなにをしていた!」

「お、お父さま! きいてください……!」

ルゥルゥのことばを無視して、人魚の王は島の人間たちをぎろりとにらみつけました。

「また愚かな人間たちが、戦っておるのか。まさか、この者たちがルゥルゥをさらったのか?」

「ち、ちがうのよ! この人たちは、悪い人ではないの! ああでも、半分は悪い人たちなんだけれど……!」

「ではなぜ、おまえはここにいる? まさか、人間などと仲良くしていたのではあるまいな?」

「そ、それは……!」

ルゥルゥはなにもいえなくなってしまいました。大切な短剣を人間に渡し、そのうえ人間に恋をしているなんて知られたら。王を怒らせ、もう二度と、陸の上にくることはできなくなるかもしれません。それどころか、家にも帰らせてもらえないかもしれません。そうなったら、ローナたちがロレーヌと会うこともできなくなってしまいます。

黙ってしまったルゥルゥを見て、人魚の王はあきらめたようでした。

「もうよい。やはり本当は、人間がおまえをさらったのだろう。そんな人間を、わたしは許さぬ。みんなまとめて、沈むがよかろう」

人魚の王が、なにやら呪文を唱えます。

すると海の彼方から、津波がこちらへと向かってきました。

「つ、津波がくるぞ!」

みんなが、戦う手を止め津波を見つめました。ものすごい速さです。まだ波は遠くにありましたが、島ごと飲みこまれてしまうぐらいの高さがありました。

「くそ! 人魚の王め、余計なことを!」

大臣は舌打ちをして、我先にやってきた船に乗りこもうとしました。津波に巻きこまれる前に、自分だけ船で逃げるつもりなのです。

「待て!」

アランが、大臣の腕をつかみました。戦いの中で、アランは持ち前の足の速さで、大臣に近づいていたのでした。

「やめろ! 汚い手で、わたしに触るな!」

大臣がアランを振り払い、剣で斬りつけました。切っ先が頬をかすめて、血が流れました。

さらに振りかかってきた剣を、ナイフで受け止めます。アランのちいさなナイフは、今にも折れてしまいそうでした。

「死ね! この、生意気な小僧が! おまえなど、生きる価値もなにもない。地位も名声も、明日を生きるための金すら持っていないおまえが、いったいなんの希望を抱くというのだ!」

大臣の剣が、さらにアランのナイフを押しやりました。あとすこしで、アランの体を切り刻んでしまいそうです。

それでも、アランはあきらめませんでした。

「……死ぬもんか。汚くたって、貧しくたって、おれは自由なんだ! あきらめなければ、きっと希望はあるって、教えてもらったんだ!」

「アラン!」

ヴィクトルが、アランを守るように大臣の剣をはねのけました。

驚いて、アランがヴィクトルの背中を見つめます。

大臣が忌々しそうに、ヴィクトルをにらみつけました。

「おまえの、その服の模様……北の国のものだな。おまえは、そこの騎士か? そんなおまえが、わたしに剣を向けてみろ。ほかの国の大臣に剣を向けたなどと知られたら、おまえの地位は、一瞬で地の底に落ちる。おまえを立派に育てた両親の顔に、泥をぬることになるのだぞ」

大臣のことばに、ヴィクトルは眉を寄せました。父親の顔が頭に浮かびます。

「さあ、剣をおろせ。今ならまだ、おまえの無礼を許してやろう」

ヴィクトルは、剣をおろしませんでした。剣先をまっすぐに、大臣に向けました。

「わたしは、わたしの意思でここにいる。故国も、両親も関係ない。たとえわたしの地位が、地の底に落ちたとしても。今、ここであなたを見逃す方が、父上はきっとお怒りになるだろう!」

「ならば、おまえも死ね! 騎士など所詮、上に立つ者の盾として生きるだけの身よ。ただ上の者に従っていれば、自分の名誉を守れるというのに! こんな盗賊どもの味方をするなど、ばかげたことをした自分を、後悔するのだな!」

大臣は、剣をヴィクトルに振りあげました。

「ヴィクトルさん!」

アランが悲痛な声で、叫びました。その剣を、ヴィクトルが受け止めます。

「なんとでもいえばいい。なにが、正しいことなのか――自分の正義は、自分で考える。盗賊たちと……アランの命を奪うというのなら、わたしはあなたを許しはしない!」

剣に力をこめ、大臣を押しやりました。大臣の剣がはじかれ、体がよろけました。

「今だ、アラン!」

ヴィクトルが叫びました。

アランは大臣に向かって、ナイフを投げました。

ナイフの先は、見事に大臣の眼鏡の縁をかすめました。眼鏡は地面に落ちて、そのまま岩に当たって粉々に割れてしまいました。

「ああ! なんということをしてくれたんだ! わたしは、あれがないとなにも見えないのに! くそ!」

両目を押さえながら、大臣がよろよろと座りこみました。その隙に、ヴィクトルは大臣から剣を取りあげ、自分の剣先を向けたのでした。

「ヴィクトルさん……」

アランが、ヴィクトルに近寄ります。

「アラン、けがはないか? ああ、頬から血が出てしまっているじゃないか!」

ヴィクトルがあせったように、アランにいいました。

「……どうして、助けてくれたんですか? あなたは、悪いやつをつかまえる騎士なのに……」

「んん? 悪いやつならつかまえたじゃないか。ほら」

力がぬけたように、うなだれ座りこんでいる大臣を、ヴィクトルが見おろしました。

「……おれは盗賊です。人の物を盗んで、生きてきた……」

「アラン。悪いやつかどうか判断するのに、盗賊とか王族とか、そんな肩書きは関係ないと思うんだ。盗賊でもいい人はいるし、王族でも悪いやつはいる。肩書きよりも、その人がどんな理由でどんなことをしたか――その方がずっと大切なのだと、わたしはきみたちを見て、わかったんだ。旅に出る前は、きっとそんなふうには考えなかっただろうけど」

まだまだ未熟者だからと、ヴィクトルは照れたように笑いました。

「わたしは、大切な人たちを守れるような騎士を目指している。きみも、わたしにとって大切な仲間のひとりだから。だからきみを守れて、本当によかったよ」

ふたりのあいだに吹いた風は、もうかつてのようにつめたいものではありませんでした。

「ヴィクトルさん……ごめんなさい。おれは、あなたのことを疑って、あなたにひどい態度をとりました」

頭をさげるアランの肩に、ヴィクトルがそっと手をのせました。

「お互いさまだ。ああ、でもようやく仲良くできるようで、わたしもうれしいよ」

ヴィクトルは、自分の心にかかったもやがようやく消えてゆくのを感じていました。

「……むだなことを」

うずくまった大臣が、ぼそりとつぶやきました。ヴィクトルがそれをにらみつけます。

「なんだと?」

「津波は、もうそこまできている。遅かれ早かれ、我々は海へと沈むのだ。もう、だれも助かりはしない。我々は全員、ここで死ぬ」

見れば津波はもう、島を囲むようにしてすぐそこまできているのでした。今から船に乗ったところで、津波から逃れることはできないでしょう。

(どうすれば……!)

ヴィクトルは、唇をかみました。

そのとき、ルゥルゥのことばが島いっぱいに響き渡りました。

「やめて、お父さま! 本当のことを話すわ! だから、あたしの大好きな人たちを、殺さないで!」

人魚の王は、ルゥルゥをじっと見おろしました。

ルゥルゥの真剣な瞳を見て――人魚の王は、再び呪文を唱えました。

すると海はなにごともなかったかのように、ぴたりと静かになったのです。

島にいた人たちは、ほっと息をはきました。

「……お父さま。あたしは十年前、人間に国宝である短剣を、渡してしまいました。網に引っかかってしまったあたしを、助けてくれた男の子に。あたしのことをおぼえていてほしくて……」

うなだれて、ルゥルゥは話し始めました。

「今、人魚の国にある短剣は、海の魔女に頼んで用意してもらった偽物よ。本当のことを話したら、きっとお父さまは怒るだろうと思ったから。人間のことが嫌いなお父さまに、国宝を人間にあげたなんて知られたら、絶対に許してくれないと思ったから。だから、ずっと黙っていたの」

「ルゥルゥ。そんな大事なものを、どうしておれに……」

ナジュムが、ルゥルゥに近寄りました。ルゥルゥは切なげに、ナジュムを見つめました。

「……好きなの。あなたのことが。あたしは人魚で、あなたは人間。種族もちがうし、生きる長さもちがう。あなたはもう大人になったのに、あたしはあのときの子どものままよ。それでも……やっぱりあなたを好きな気持ちを、なくすことなんてできなかった」

「そ、そうだったのか……」

ナジュムは顔を赤くして、どぎまぎとしながら頭をかきました。

そんなナジュムに人魚の王が、厳しい目を向けます。

「……しかし、人間は我々人魚を、傷つけた過去がある。人間を認めることなどできぬ」

そのことばに、島にいた人たちに顔がこわばりました。

「ねえ、ルゥルゥのお父さん」

ふいにローナが、人魚の王に声をかけました。王はローナの姿に、目を見開きます。

「おぬしは、妖精か……? なぜ、妖精まで人間とともにいる? 妖精も、人間に殺められた過去を持つというのに」

ローナはまっすぐに、人魚の王を見つめました。

「あのね、ローナは記憶がないから、妖精が人間に滅ぼされちゃったってこと、最近まで知らなかったんだ。でも、もし知っていたとしてもね。ローナはきっと、マリアたちと友だちになっていたと思う。だって、マリアたちと一緒にいるだけで、毎日とっても楽しいもの。

好きなひとたちと一緒にいるのって、本当に楽しくてすてきなことだよ。それなのに、相手が人間だからっていう理由で、いやなひとだって決めつけちゃうのは、もったいないことだと思うんだ」

人魚の王は、黙ったままローナの話をきいていました。

「ローナはマリアのことも、ヴィクトルのことも、アランのことも大好き。ここまで旅をしてきて、出会ったひとたちのことも。みんな、だれかのためにがんばったり、ときには自分のことを責めてしまっていたり……だれかのことを、傷つけちゃうひともいた。けれどそれは、自分のことを守るのに必死だったから……。

みんな、いろいろな想いを抱いて生きていたよ。それって、人間も妖精も同じだと思うんだ。だれかと一緒に生きてゆくのに、種族は関係ないよ。妖精たちが殺されちゃった事実があったって、ローナはそう思っていたい。ローナの好きなひとたちのことを信じていたい」

「ローナ……」

「だから……ルゥルゥが、助けてくれた人間を好きになった気持ちも、どうかわかってあげてください」

人魚の王はしばらく目を閉じていましたが、やがて穏やかな声で話し始めました。

「……やっと、本当のことをいってくれたな、ルゥルゥ」

「え……?」

「知っていたよ。おまえが国宝を持ち出し、代わりに偽の短剣にすり替えていたことは」

ルゥルゥは「そんなあ!」と、悲鳴のような声をあげました。

「絶対、ばれていないと思っていたのに……」

「王をばかにするでない。まさか人間にやってしまっていたとは、思わなかったが。おまえから謝りにくるのを、ずっと待っていたんだ。十年越しだなんて、遅すぎるぞ」

「ご、ごめんなさい……」

ルゥルゥは、しょんぼりと肩を落としました。

「……近ごろは、おまえとゆっくり話す機会もなかったからな。娘たちが日ごろなにを考え、なにに興味を持って生きているのか、わたしも全然知ろうとしなかった。すまなかったな」

そして人魚の王は、ナジュムを見つめました。さっきまでの厳しいものではなく、優しいまなざしをしていました。

「人間の青年よ」

「は、はい! なんでございましょう」

ナジュムはすっかり緊張して、かちこちになりながらこたえました。

「ルゥルゥを、助けてくれてありがとう。それに、その短剣は特別なもの。売れば、さぞや大金だって手に入ったはずだというのに、それをせずずっと持っていてくれた。……人間は欲にまみれた生き物だと思っていたが、すこし見直したよ」

「い、いや……そんな、お礼をいわれることなんて。おれも、ルゥルゥ……じゃない、ルゥルゥさんと出会った日のことは、とても大切な思い出です。この短剣に、命を助けてもらったこともあるんです。お礼をいうのは、おれの方です」

ナジュムのことばに、人魚の王は目を細めました。

そして、ローナの方に向き直ります。

「……妖精よ。あとで、人魚の国に来るのだろう? ……特別に、人間がくることも許してやる」

「ほんとう? ありがとう、ルゥルゥのお父さん!」

笑顔でお礼をいったローナに微笑んで、人魚の王は海の底へと帰ってゆきました。

♫ Ⅸ 奇跡の真珠

シャムスとナジュムは、大臣を連れて一度都の方へと戻ることになりました。盗賊たちも一緒です。

「おまえたちは、人魚の国に行ってこいよ。あとでまた、都に顔を見せにきてくれ」

ロレーヌちゃんによろしくな、と手を振って、みんなは船に乗りこみました。

島には、マリアたちだけが残されました。

ようやく、人魚の国に行って――ロレーヌと会うことができるのです。

みんなの胸が、高まりました。

「いい? この人魚のうろこを、しっかり握っていてちょうだい。そうすれば、海の中でも息ができるわ。貴重なものなんだから、なくしちゃだめよ!」

ルゥルゥにそういわれて、みんなはうろこをしっかりと手に持ちました。

そして、思いきって海に飛びこみます。

「こっちよ」

ルゥルゥに連れられて、さらに海の底へともぐってゆきます。色鮮やかな魚たちが、珍しげにマリアたちの周りを泳ぎました。

やがて――巨大な、城が見えてきました。

ところどころに、さんごや真珠がちりばめられていて、それは美しい城でした。

「おかえりなさいませえ、ルゥルゥさまあ。 いったい、どこに行っていたんですかあ?」

城の門の前にいたウミガメが、眠そうな声でルゥルゥを迎えました。

「人間のところよ! ほら、人間と、妖精のお友だちも連れてきたの」

「そうですかあ。ようこそ、人魚のお城へ……」

ウミガメはそういうと、そのまますやすやと眠ってしまいました。

「この子、いちおう門番なんだけれど。いつも眠ってばかりいるのよ。かわいいでしょう?」

「……都の門番とは、えらいちがいね」

マリアは苦笑いを浮かべました。

城の中にも、たくさんの魚や、イルカたちが泳いでいました。人魚の王がマリアたちのことを話してくれたのか、みんな快く迎えてくれました。

「あなたのお姉さんは、ここにいるわ」

ルゥルゥは、城の一番奥の扉を開けました。

ちいさな部屋に、翡翠のように輝く光が漂っていました。マリアたちが部屋に入ると、その光がより一層、強く輝きました。まるで、ローナたちが見えているかのように。

「いい? 真珠の光を、照らすわよ」

つばをひとつ飲みこんで、ローナがうなずきました。

ルゥルゥが、短剣を掲げました。短剣にはめこまれた真珠が、やわらかい光を放ちます。

あまりのまぶしさに、思わずみんなは目をつむりました――。

もう一度目を開けたときには――そこにはひとりの、女の子が立っていました。

ローナと同じ、鮮やかでつやのある、青い髪をしていました。本物の翡翠のような、きれいな瞳をしていました。

ローナと初めて会ったときのことを、マリアは思い出しました。あのときもとてもかわいくて、不思議な女の子だと思って、どきどきしたのです。そのときと同じどきどきを、感じていました。

「……お姉ちゃん」

ローナが、ぽつりとつぶやきました。

「ローナ」

優しい声で、ロレーヌが呼びかけました。

その瞬間、ローナはロレーヌのもとへと駆け寄っていました。目に涙をいっぱいためて。

「お姉ちゃん! ロレーヌお姉ちゃん! ずっと、あいたかったよ! さびしかったよう!」

ローナは赤子のように、泣き声をあげてロレーヌに抱きつきました。

ずっと、我慢していたのです。本当は、寂しくてたまらなくて、それでもいつか会えることを信じて、ずっと泣くのを我慢していたのです。一度だって、その希望を捨てたことはなかったのです。

ロレーヌの優しい微笑みを見た途端、その気持ちが一気に、あふれたのでした。

ロレーヌが、ローナを抱きしめました。

「ローナ。生きていてくれて、元気でいてくれて、会いにきてくれて、ありがとう……」

ロレーヌはまるで天使のように、どこまでも優しくローナを抱きしめていました。

(よかった。本当によかったわ)

ふたりの姿を見つめながら、マリアは心からそう思いました。けれどその心にすこし、つめたい風がふいたような気がしました。

ローナと出会ってから、ローナを妹のようにかわいがってきました。ローナもまた、マリアを本当のお姉さんのように、慕ってくれていたのです。

けれど、ローナの泣き顔を見たことは一度もありませんでした。あんなにも、ローナがマリアにあまえたことはありませんでした。

(そうよね……だってローナの本当のお姉さんは、ロレーヌなんだもの。本当のお姉さんに、あまえるのは当然のことよね。……あたしは、ローナの本当のお姉さんじゃない。あたしの本当の妹は、もう……)

そんなこと、わかりきっていたのに。それがどうしようもなく寂しくて、マリアの胸は痛むのでした。

ふと隣を見ると、アランがロレーヌを見つめています。今まで見たことのないぐらい、優しい瞳をしていました。

けれどアランはどうしてか、遠慮がちに後ろにさがっているのでした。

「アラン、なにをしているのよ。はやくあなたも、ロレーヌのところに行きなさいよ」

「……おれは、いいよ」

「なにがいいのよ、だめに決まっているでしょう。またそうやって、臆病になるんだから。ほら、さっさと行く!」

マリアは半ば強引に、アランの背中を押し出しました。

アランは前につんのめりそうになりながら、ロレーヌの前にあらわれました。

そして、ロレーヌと目が合います。

「アラン……!」

「……ひ、ひさしぶり」

なんともまぬけな挨拶になってしまって、アランは情けなくなりました。

ロレーヌは目を見開き、そしてアランを抱きしめました。突然のできごとに、アランは顔を真っ赤にさせたり、目を白黒させたり――とにかく、心はまったく休まりませんでした。

けれど、ロレーヌのなつかしい温もりに、胸が熱くなって――そっと、アランも腕を回して、ロレーヌを抱きしめました。

「ああ、アラン。まさかあなたが、ローナと出会っていたなんて。わたしの大切なひとたちが、こうして一緒に会いにきてくれるなんて。なんて幸せなのかしら!」

その声音は、本当に心の底からうれしそうにはしゃいだものでした。

「ロレーヌ……」

アランが名を呼ぶと、ロレーヌがアランの顔を見つめました。

「なあに?」

「……ずっと、謝りたかった。おれを助けるために、嵐を静める魔法を使って――それで、きみが命を落とした。おれのせいだ」

アランが、うつむきました。こうしてもう一度会えたとしても、ロレーヌが生きかえるわけではないのです。その現実を、変えることはできないのです。

暗い顔になったアランに、ロレーヌは微笑んで、アランの頬に手を添えました。

「それはちがうわ、アラン。わたしは、あなたに助けられたのよ。あなたが、わたしをあの商人の牢から連れ出してくれなかったら。わたしは今もきっと、つらい思いをしていたわ。それに、こうしてローナを連れてきてくれた。あなたと出会わなかったら、わたしはローナにも会えていなかったのよ」

「……ここにこられたのは、ローナがあきらめなかったからだ。マリアとヴィクトルさんが、ローナを守ってきたからだ。ルゥルゥが、きみを見つけてくれたからだ。おれは……なにもしていない」

「そんなことないわ。あなたがいわなくたって、わたしにはわかるもの。あなたがずっと、助けてくれたことを。あなたはもっと、わがままになっていいのよ。悲しいことやつらいことを、ひとりで抱えこまなくていいの。やりたいことをして、いいたいことをいっていいの。あなたの周りにいるひとたちは、それを絶対、受け止めてくれるから……」

ロレーヌのことばが、心にしみてゆきます。きつく縛られていた心が、ロレーヌの声をきくだけで、ほどけてゆくような気がしました。

ロレーヌはマリアとヴィクトルを見ると、すこし困ったように微笑みました。

「おふたりとも、ローナのことを助けてくれて、本当にありがとうございます。ローナが、なにかご迷惑をおかけしなかったかしら?」

「お、お姉ちゃん! ローナ、なにもやってないよ!」

「あら。いつも『おなかすいちゃった!』って騒がしくしているのは、どこのだれだったかしら?」

「魔法で、いきなりわたしたちを空高く飛ばしたこともあったな」

マリアのすこしいじわるなこたえに、なんとヴィクトルまでのっかってしまいました。

ロレーヌが、目を見開いたまま両手を口にあてています。

「ああ! そ、それはいっちゃだめだよう!」

「ローナったら、相変わらず食いしんぼうなんだから……。魔法を操るのが苦手なのも、変わってないのね」

ロレーヌがいうと、ローナはまじめな顔つきになって問いかけました。

「お姉ちゃん。じつは、ローナはお姉ちゃんのことしか、おぼえていないんだ。ローナは、昔から魔法が苦手だったの? 生き残った、ほかの妖精たちはどこに行ったの?」

ロレーヌは、ローナの額の冠に触れました。金色の葉が輝いています。

「……あなたの記憶は、魔法で封じられているようだわ。この妖精の木の葉が、記憶を封じているの。楽器があれば、わたしがそれを解いてあげられるのだけれど……海に落ちたときに、楽器をなくしてしまったの」

「だいじょうぶ。ほら、お姉ちゃんの楽器ならここにあるよ」

ローナが、ロレーヌにハープを渡しました。

「お姉ちゃんの、大事なハープ。アランが、ずっと大切に持っていてくれたんだ」

「まあ……ありがとう、アラン」

アランは頬を赤くして、そっぽを向いています。

ロレーヌはうれしそうにそれを受け取って――そして、ハープを奏で始めました。

そしてうたうように、語りかけました。

「はるか昔、人間と妖精はともに暮らしていました。

ふたつの種族は、とても仲良しでした。

けれどあるときから、人間は妖精が使う魔法をおそれて、妖精を殺すようになりました。

たくさんの妖精たちが、死にました。

生き残った妖精たちは、もうだれも傷つけられることのないよう、新天地を目指して旅をしました。

そして、見つけたのです。だれも傷つかず、死ぬことのない永遠の地を」

そこまで話すと、ロレーヌはハープを奏でる手を止めて、悲しげな瞳でローナを見つめました。

「……記憶を取り戻したら、あなたはとてもつらい思いをすることになるわ。人間に襲われたときのことを、思い出すことになるのよ。……それでもいいの?」

ローナは、迷うことなくうなずきました。

「うん。記憶がないのは、自分の大事なところが欠けているみたいで、いやだから。だから……解いてほしい」

「……わかったわ。準備はいい?」

ローナは、もう一度うなずきました。それにロレーヌもうなずいて、ハープを奏でました。

「リュラー・ハープ・アマービレ! 記憶を封じる妖精の木よ、どうかローナの記憶を、よみがえらせて!」

ロレーヌが呪文を唱えます。

すると、ローナの額にはめられた冠の葉が、はらはらと散り始めたのです。

その瞬間、今まで忘れていた記憶が、ローナの中に流れこんできました。

たくさんの自然と妖精たちに囲まれながら、楽器を奏で、平穏に生きていたこと。妖精と人間が、手を取り合って生きていた、幸せな思い出のかけらたち。

そしてやってくる、恐ろしい時代。森を焼かれ、炎の中、ロレーヌに手を引かれながら必死に走り続けた記憶。その途中、その手を放してしまって、気づけばひとりぼっちになってしまっていたこと。そして――。

ローナは、ロレーヌに抱きしめられながら、さめざめと泣きました。大好きな妖精たちの顔が浮かんでは、炎に焼かれて消えてゆきました。

いったい、何人の妖精たちが生き残ったのでしょう。焼かれた森が再びよみがえるまで、いったいどれほどの時間がかかったのでしょう。どうして人間は、それを忘れてしまったのでしょう――。

ローナは涙をふいて、つぶやきました。

「全部、思い出したよ。お姉ちゃんたちとはぐれてから、ひとりで森をさまよって――そして、妖精の木があるところに、たどりついたんだ。その木はローナと、お姉ちゃんのお母さんだったんだよ。そこはまだ、炎に焼かれていなかった。

こわくて、こわくてたまらなくて――気づいたら、楽器を鳴らして、魔法を使っていたんだ。『助けて』って、何度も願いながら、楽器を鳴らしたの。そうしたら、妖精の木が根を伸ばして、お城をつくってローナを守ってくれた。そして、ローナは気を失って――次に起きたときは、マリアがいたんだ」

ローナは振り向いて、マリアを力強い瞳で見つめました。

過去のことを思い出しても――ローナは人間のマリアのことを、嫌いになどなれませんでした。恐ろしいとも思いませんでした。

大好きな、マリアのままでした。

ロレーヌは、葉の落ちたローナの額をなでました。

「ローナは、妖精の木に助けを求めて――ずっと守られながら、そのお城で長い眠りについていたのね。そのとき、木があなたの記憶も封じてしまったんだわ。恐ろしい思い出から、あなたを守るために」

「……ローナ、思い出せてよかったよ。ありがとう、お姉ちゃん」

ふたりは、お互いを強く抱きしめました。かつて感じた妖精の温もりが、体に伝わってゆきました。

ロレーヌは、丁寧に巻かれた古い紙をローナに渡しました。

「これは、生き残った妖精たちがいるところへ行くための地図。そこは、出るのは簡単だけれど、行くのはとても大変なの。けれどローナなら、きっとたどりつけるわ。だからあなたは、その地へ行くのよ。ほかの妖精たちも、ローナが生きていたことを知ったら喜ぶわ」

そしてロレーヌは、マリアたちを見て祈るように両手を組みました。

「お願いします。どうか、その永遠の地までローナがたどりつけるよう、手伝っていただけませんか? ローナは、さびしがりやだから……隣にだれかがいてあげないと、だめなの」

ローナのことばに、マリアはうなずきました。

「もちろんよ! もともと、そのつもりだったわ。大変だろうが、何年かかろうが、ローナはあたしたちが、守るもの」

任せておいて、と胸をたたいたマリアの隣で、ヴィクトルもうなずきます。アランは、すこし戸惑っていましたが――やがて決意したように、うなずきました。

「ありがとう。さあ、ローナ。そろそろ行く時間よ」

ところが、ローナは一向にロレーヌのもとから動こうとしませんでした。

「ローナ、そこには行かない。だって、お姉ちゃんは一緒に行けないんでしょう?」

真珠の光の力は、人魚の国の中でしか使えないのです。ロレーヌを外に連れ出せば、ロレーヌの魂は天に召されて、今度こそ本当に会えなくなってしまうのです。

「一緒にそこに行けないのは、残念だけれど……でも、いいんだ。だって、ここにいれば、ずうっとお姉ちゃんと一緒にいられるもん。ローナ、もうどこにも行かないよ。ずっとここにいる。お姉ちゃんだって、さびしくないよ」

ローナはあまえるように、にこにこと笑ってロレーヌにすり寄るのでした。

ロレーヌは優しく微笑むと、ローナの髪をなでました。

「そうね……。ローナが、本当にここにいてほしいって願うなら。わたしはずっと、ここにいるわ。愛しいあなたを、悲しませるわけにはいかないもの」

けれどその瞳は、切なげに揺れていました。

「でも……ローナは、本当にそれを望むの? わたしと一緒に、ずっとここにいることが、あなたの本当にしたいこと?」

ロレーヌが、どうしてそんなことをきくのかわかりませんでした。ずっと探していた、大切なお姉さんです。ほかの妖精たちがいる地があったって、そこにロレーヌがいないのなら話は別です。

ローナにとって、一番そばにいたい妖精はロレーヌなのです。ロレーヌだって、同じ気持ちであるに決まっています。だからこれからは、ずっと一緒にいるものだと当然のようにローナは思っていました。

「ローナは、世界が広いことを知ったでしょう? 優しい人間たちもいるってことを、知ったでしょう? そんなひとたちの力になりたいって、あなたならきっと思ったでしょう? でも、ずっとここにいたら、なにもできなくなってしまうわ」

「……それは、そうだけど……」

ローナがうつむくと、ロレーヌは微笑んだまま、ローナの頬をなでました。

「また会えるなんて、思ってもみなかった。本当に、うれしかった……。でもね、わたしはやっぱり、一度命を落とした身なの。消えた命は、神さまのもとへゆく。それが、正しい命の流れ……。だからわたしはもう、神さまのもとへゆこうと思うの」

ロレーヌのことばに、ローナは心が凍る思いがしました。

「やだ! いっちゃやだ! ずっと一緒にいてよう、どこにも行かないでよう! ローナひとりじゃ、なんにもできないよう!」

だだっ子のように、泣きわめきました。

「せっかく会えたのに! せっかく、ずっと一緒にいられるって思ったのに! お別れのことばなんて、いいたくない! お別れするぐらいなら、ずっとここにいる! 明日も、あさっても、百年たっても、ローナが死んじゃうその日まで、ずっとここにいるんだもん!」

悲痛な泣き声が、部屋中に広がりました。いつまでもいつまでも、ローナは泣き続けました。

ロレーヌは、泣いているローナの背中を、優しくさすりました。ちいさな子どもをあやすように。だいじょうぶよ、と安心させるように。

「ローナ。わたしは、あなたを空から見守っていたい。あぶなっかしいけれど、がんばりやで、かわいいあなたを、空から助けてあげたい。あなたが、わたしのせいでここからどこにも行けなくなってしまうのは、いやなの。広い世界を歩いて、たくさんの人と触れ合って、そして――妖精たちのいるところにたどりついて、幸せになってほしい」

「……」

ロレーヌの胸元に顔を埋めながら、ローナは、消え入るような声でそっとたずねました。

「お姉ちゃんは、そうしたいの……?」

「うん。だって空の上なら、いつだってあなたのことを見ていられるのよ。いつだって、あなたのことを助けてあげられるのよ。……わたしが、そうしたいの。それが、わたしのさいごのわがまま。わたしのわがまま、きいてくれないかな……?」

ロレーヌはいつも、あまえんぼうのローナの願いをきいてくれていました。いつも、ローナが眠るまでロレーヌは起きていてくれました。いつも、ローナのために歌をうたってくれました。

そんなロレーヌが、ローナにわがままをいうのは初めてのことでした。

ロレーヌは流れるローナの涙を、優しく指でぬぐいました。

「ローナ。ひとを幸せにするために、魔法を使ってね。わたしたちの魔法は、そのためにあるのだわ。だいじょうぶ。あなたが安心して魔法を使えるように、わたしが手伝うから。だからもう、魔法で気を失ったり、命を落としてしまう心配もしなくていいのよ」

ぬぐってもなお、ローナの目からは大粒の涙が止まることなくあふれていました。けれどロレーヌのことばに、ついにちいさくうなずいたのでした。

「……わかったよ。ローナ、がんばるから……だから、またいつかお姉ちゃんに会えたときは、いっぱいほめてくれる?」

「もちろんよ。あなたはわたしの、大切な大切な妹なんですもの」

そして、ローナの額にそっと優しくキスをしました。

それからロレーヌは、そっとアランに近寄りました。

「アラン。わたしね、あなたのことを考えただけで、いつも胸がどきどきしていたわ。ほかのひとには感じない、特別などきどきよ。今も、それを感じているの……。わたしはきっとね、あなたに恋をしているんだわ」

アランを見つめたまま、切なげに微笑みました。

「でも、もうあなたはどこにでも行けるのよ。これからたくさんのひとたちと出会って、だれかに恋をして、だれかを愛して、アランが幸せになってくれれば……わたしはそれでいい。この気持ちは、届かなくてもいい。わたしのことは、忘れちゃってもいいから……」

口ではそういっていても、その表情は「忘れないで」と、いっているように見えました。

ロレーヌともう一度会えて、また話すことができて、何度も涙が流れそうになりました。心の底から、ロレーヌのことを愛おしいと思いました。ロレーヌと別れたくないのは、アランも同じです。

けれど、涙は流しませんでした。さよならを悲しむ涙の代わりに、ずっと伝えたかったことを、ロレーヌにいうことにしました。

「忘れないよ。ロレーヌ、きみは……出会ったときからずっと、これからだって、おれにとって一番大切な女の子だ。きみが好きだ。愛してる」

ロレーヌはきれいな瞳から涙をひとつこぼして、そして――花が咲いたような、笑顔になりました。

「うれしい。わたしも、あなたが大好き。ずっと、ずっと愛しているわ」

ロレーヌは、アランの頬にキスをしました。

すると――魔法でしょうか、それとも奇跡でしょうか。斬られた頬の傷が、たちまち治っていったのです。

けれど傷なんて、アランにとってはどうでもいいことでした。

ロレーヌに、キスされた! ――熱くなった頬を押さえながら、アランはぼんやりとロレーヌを見つめました。

「お姉ちゃん。さいごに、いっしょにうたってくれる?」

ローナがハーディ・ガーディに手をかけると、ロレーヌもうなずいて、ハープの弦に手をそえました。

あなたが生きたその軌跡を

音にのせて 歌にのせて

伝えてゆくよ

立ち向かう勇気や だれかを愛した想いや

自分を傷つけてしまう優しさや だれかを守る強さ

それをみんな 伝えてゆくよ

それはきっと だれかの生きる希望になる

あなたのために歌うよ

あなたのために奏でるよ

わたしたちは いのちをつなぐ旋律たち

ふたりの歌声は城をぬけて、海を越えて――世界中に、広がってゆきました。

(この歌は……最初にローナと出会ったときに、途中まできかせてくれたものだわ。よかった。ローナ、歌の続きを思い出せたのね……)

歌が終わるそのときまで、みんなは目をつむって、きき入っていました。

「――わたしたち妖精を助けてくれて、本当にありがとう。みんなの幸せを、ずっと祈っています」

ロレーヌの体が、すこしずつ透けてゆきました。

「お姉ちゃん! ……ロレーヌお姉ちゃん!」

ローナがロレーヌを抱きしめようと、駆け寄ります。その手が、空を切りました。

ロレーヌの体は、今度こそ本当に泡となって、消えてしまいました。

けれどみんなの心の中は、温かな想いであふれていました。

♫ Ⅹ そして、旅はつづく

みんなは、浜辺でルゥルゥに別れのことばを告げました。

「ありがとう、ルゥルゥ。ルゥルゥのおかげで、またお姉ちゃんと会うことができたんだ」

ローナが、ルゥルゥにお礼をいいました。

「あたしの方こそ、ありがとう。あなたたちに会えて楽しかったわ」

浜辺を立ち去る前に、ローナはルゥルゥに近寄ります。

「ルゥルゥ。ローナ、もっと考えてみるよ。人間と、一緒に生きてゆくことについて。たしかに人間とは生きる長さがちがうし、悲しい過去が消えることだってない。でもね――何度考えたって、結局最後は、同じ答えになる気がするんだ」

「……そっか。じゃあ、答えが出たら、あたしに教えにきなさいよ」

ルゥルゥのことばに、ローナがうなずきます。

そんなローナの表情は、夏の砂漠の青空のように、まぶしく輝いていました。

「ルゥルゥ!」

ナジュムが、手を振って駆け寄ってきました。その姿に、ルゥルゥの心臓が脈打ちました。

「あのさ。おれに会いにきてくれてありがとう。だから、今度はおれがルゥルゥに会いに行くよ。方法は、まだわからないけれど……いつか絶対、自分の力だけで海の底に行ってみせるから。だから、もうすこしだけ待っていてくれないかな」

ナジュムのことばに、ルゥルゥの瞳がうるみます。

(ああ、やっぱり、好きなんだわ。あたし、このひとのことが――)

うるんだ瞳を見られないよう、一度海にもぐって、そしてすこし離れたところから、再び顔を出しました。

「しかたないから、待っていてあげる! なるべく早くきなさいよね!」

ルゥルゥは満面の笑みをナジュムに向けると、手を振って、そして海へと帰ってゆきました。

ナジュムは、シャムスとともに王宮へと戻ることになりました。

王宮に戻ることをしぶっていたナジュムの背中を押したのは、盗賊たちでした。

「べつに、二度と会えなくなるわけじゃねえしさ。なんだかんだ、おかしらがいなくなってから、おれたちをまとめてくれていたのは、おまえだったじゃないか。そういうやつは、王子みたいなのに向いているんじゃないか?」

「そうそう。それにナジュムは、星っていう意味があるだろ? 砂漠を渡るときに、星は旅人を正しい方角へと導いてくれる、大事なものだぜ。だからおまえはその名に恥じないよう、この都を良い方に導く義務がある! そういうわけで、あとは全部、おまえに任せた!」

気楽に盗賊たちはいいましたが、そのことばはナジュムにとって、泣きたくなるほどうれしいものでした。初めて、自分に自信を持つことができたような気がしました。

しかし、やっぱり盗賊たちをそのまま見過ごすことはできなかったので――盗賊たちはナジュムの提案で、正式に王宮からの仕事として、町を守ることになりました。町を隅々まで知りつくしている盗賊たちは、魔神のランプを売るようなあやしい店の場所や、どんなところで悪事が起こっているのか、すぐにわかるのでした。

ローナの薬の力もあって、王の病気はすこしずつ回復してゆきました。けれど一番の薬は、ナジュムが帰ってきたこと。すっかり大人になったナジュムとシャムスの頭を、王は優しい瞳を向けながら、愛でるようになでたのでした。

大臣と、それに従っていた衛兵たちは、下水道を掃除する仕事をさせられることになりました。自分たちを殺そうとしたかれらを、シャムスはついに許すことにしたのです。

「汚れたところを掃除すれば、かれらの心も、すこしずつきれいになってゆくんじゃないかと思いまして」

穏やかなシャムスらしい考えだと、マリアは思いました。

さて。マリアたちは、そろそろジャウハラを発とうとしていました。

この都に残るだろ? とたずねたナジュムに、アランは首を横に振りました。

「仲間だっていってもらえて、本当にうれしかったです。でも、おれはローナを妖精たちがいるところまで、連れていきたい。ロレーヌに頼まれたのもあるけれど――おれ自身が、そうしたいって思ったんです。こんなおれでも、すこしは役に立てるかもしれないから」

そのことばに、マリアたちはうれしくなって顔を見合わせました。アランはもしかしたら、盗賊たちとここで暮らしてゆくかもしれないと思っていたのです。

アランは、マリアたちの方を振りかえりました。

「マリア、ヴィクトルさん……ローナ。おれのことを、助けてくれてありがとう。おれのことを、友だちっていってくれてありがとう」

そうお礼をいって――アランは穏やかに笑ったのでした。

「笑った! アランが、笑ったよ!」

ローナも笑顔で、アランに飛びつきました。

ナジュムは、アランの頭を力強くなでました。

「なにか困ったことがあったら、いつでもこいよ。おまえが帰るところは、ここなんだからさ」

「この都は、これからどうなるの?」

マリアがきくと、シャムスが王宮を見あげてこたえました。

「まずは、この王宮の屋根や壁に飾られた宝石を、貧しい人たちに配ろうと思うんだ。父も、王宮の財産を町の人に配ろうと考えていたしね」

「わあ。いい考えね! それで、どうやって?」

「それは……屋根に登ってひとつずつ削って、配るとか……」

地道な提案をしたシャムスに、みんなは呆気にとられました。

「あのなあ。何年、かけるつもりだよ。まあ、そんなやり方も、嫌いじゃあないけどさ」

そういうナジュムも、ほかに方法は思いついていないようでした。

そんなふたりの服を、ローナが引っ張りました。

「ねえねえ。それ、ローナが魔法でやってみてもいい?」

ふたりは顔を見合わせます。

「いいけど……だいじょうぶなのか? 妖精は、魔法を使いすぎるとよくないんだろ?」

「だいじょうぶ! まかせてよ!」

ローナは、元気よくハーディ・ガーディを奏でました。その音色に合わせるように、ロレーヌのハープの音色が、きこえてくるような気がしました。

(お姉ちゃんが、見守ってくれているもの。ローナはもう、どんな魔法だって、使うことができる!)

「ハーディ・ガーディ・カンタービレ! 大いなる風たちよ、宝石たちを町中の貧しい人のもとへ散らばせて!」