六楽章

狼少年と天空の秘密

♫ Ⅰ 新たな地へは船旅で

水平線の彼方まで広がる空は、まるであざやかな青い絵の具をこぼしたよう。そんな青くぬられたキャンバスを、白い帆が切るように進んでゆきます。

「風が気持ちいいわねえ! あら、かもめさんたちも旅の途中かしら?」

船の甲板から顔を出したマリアが、飛んでゆくかもめに手をふります。それにこたえるようにかもめは鳴くと、翼をさらに広げて船を追いこしてゆきました。

「あんまり顔を外に出して、海に落ちないようにしてくれよう」

船の舵を取っていた男が、マリアに声をかけました。

「だって、海も空も青くてすんでいて、とてもきれいなんだもの! 寒いところの海と、暖かいところの海って、こんなにも色がちがうのね」

マリアは、故郷があった大陸から定期船に乗った日のことを思い出します。

一年を通して雪が積もる北の大地が、青空を見せることはほとんどありませんでした。あの日もたしかくもり空で、氷のようにつめたい海は、どこまでも黒かったのです。

あの日からもう、半年も経ったのね――マリアは目を細めます。ここからあの大陸まで、いったいどれほどの距離があるのでしょう――?

「この辺りの海は、いいよなあ。見ているだけで、体が熱くなる。全身の血が勢いよくかけめぐるっていうかさ、そんな感じがするんだよな」

男は、舵を勢いよく回しました。

「それにしても、まさか盗賊さんたちの中に船乗りがいるとは思わなかったわ」

舵を取る男は、砂漠の盗賊団のうちのひとりでした。

海をわたりたいというマリアたちに、協力してくれることになったのです。

長い船旅は、人手も必要。だからほかの盗賊たちも、いっしょに船に乗っていました。

「おれは元々、船乗りの下っぱだったんだけど。ちょっとしたことで船長のごきげんをそこねて、船を降ろされちまったんだ。そこをおかしらに助けられて、盗賊として生きてきた。でも、いつかは自分の船を持って、自分の手で舵を取りたいって思ってたんだ。だからさ、こうして船を買って、おまえたちを船に乗せることは、おれの船長としての初仕事というわけだ。まあ、おんぼろ船だけどな」

「いいえ、とてもすてきな船だわ。これからきっと、たくさんの人があなたの船に乗るのでしょうね。そしてあなたはいつか、世界中の海を股にかける船乗りになるのよ!」

マリアは、盗賊に満面の笑みを向けました。

すると、船内の方から香ばしいにおいがただよってきました。

「このにおいは……きっと、お魚のバター焼きだわ!」

足取りも軽く、マリアは船室へと向かいます。厨房から、アランが出てくるのが見えました。その手にはこんがりと焼けた白身の魚が、皿の上で湯気を立ちのぼらせています。

「ほらね、やっぱりバター焼き! なんておいしそうなのかしら!」

「天気もいいし、甲板で食べるだろ? みんなを呼んできてくれよ」

マリアは、首をかしげました。

「あら? ローナとヴィクトルはどこに行ったの? てっきり、みんな厨房にいるのだと思っていたわ」

「ふたりには、船の後ろ側で魚をつってもらってるよ。厨房をめちゃくちゃにするわけにはいかないだろ……」

アランは目を細めて、ぼんやりとつぶやきました。マリアはぎこちない微笑みをうかべます。

「そ、そうねえ。あなたを手伝いたいのはやまやまなんだけれど、あたしもヴィクトルもローナも、料理がちょこっとだけ苦手っていう共通点があるのよねえ」

マリアのことばに、アランはため息をつきます。

「野菜を丸ごと鍋に放りこんだり、塩を一袋も入れたり、魔法で鍋から巨大な植物を生やすことの、どこがちょこっとだけ苦手になるんだよ?」

アランにいいかえされて、マリアはうっとつまりました。

まだアランと出会う前、三人で旅をしていたころのことです。野宿をしたとき、みんなで食事を作ることにしたのですが――結局、〈料理〉と呼べるものはできませんでした。

妖精であるローナは自然にあるものをそのまま食べていたし、マリアとヴィクトルは、料理なんてものを一度もやったことなかったのです。その日は、かばんの底にねむっていた魚の缶詰を食べることができましたが――あんなにも缶詰に感謝した日は、ほかにありません。

「いいじゃないの! 野菜だってなんだって、火を通せば食べられるもん!」

「火を通しすぎて、食べ物を炭にしたら意味ないだろ! マリアとローナはともかく、まさかヴィクトルさんまであんなに不器用だなんて思わなかった……」

「と、とにかくふたりを呼んでくるわね!」

このままではさらにお小言をもらいそうだったので、マリアはいそいでアランのことばをさえぎると、ローナたちの元へと走り去ってゆきました。

「おいしい! アランの料理は、世界で一番おいしいよ! これから毎日食べられるなんて、しあわせ!」

料理を口に入れたローナが、頬に手をあてました。

「ああ、本当においしいな。いったいどうやれば、こんな奇跡のような味が生まれるのだろう……」

ヴィクトルも、感激のことばをもらして料理を口に運びました。

「アランは、おれたちといっしょに暮らしていたときから、料理が得意だったよ。味も最高、だからおかわりはいつも争奪戦だったよなあ」

盗賊たちも昔のことを思い出し、うんうんとうなずきました。ほめられたアランは、うつむきながらもぽつりとつぶやきました。

「……みんなが、おいしいっていってくれるのが、すごくうれしかったんです。おれが作ったごはんで、もっとみんなが笑ってほしいなって思ってました。それが、おいしいごはんを作るために一番大事なことかもしれない。奇跡は、おおげさだと思うけど」

「いいや、おおげさなんかではないよ。そうか、料理にきみの気持ちがこめられているから、こんなにもおいしくて、幸せな気持ちになるのだな……。ぜひ今度、わたしにも料理を教えてくれないだろうか」

「ローナにも教えて!」

「あたしにも!」

ヴィクトルのとなりで、ローナとマリアも手をあげました。アランは目を見開いていましたが、ふっと微笑んでいいました。

「マリアは、野菜を切ることから。ローナは、なんでも魔法にたよったらだめだよ。ヴィクトルさんは……まず、大さじが一袋のことじゃないってことを覚えてください」

アランのことばをきいて、盗賊たちがどっと笑い声をあげました。

皿の上は、またたく間に空になってゆきました。みんな、満足そうにおなかをさすっています。

「それにしても、今日は本当にお天気だわ。こんな空の下で、こんなおいしいごはんを食べられるなんて、やっぱり日ごろの行いがいいのね」

マリアがいいましたが、盗賊はうなりながら腕を組んでいます。

「しかし、もうすこし風がふいてくれないとなあ。船の足は風任せだから、風がふかないと、いつまでも海の真ん中で待ちぼうけだぜ。もっと立派な船なら、早く着けるんだろうけど」

「これから順調に風がふいたとして、わたしたちの目的地まではどれぐらいかかるのでしょう?」

ヴィクトルの問いかけに、盗賊は首をひねりました。

「そうだなあ……かれこれ、一月はかかるかもしれねえ。着くころには、季節はすずしくなって、向こうの大陸では収穫祭の時期だろうな。世界で一番おおきな農場の収穫祭だから、せっかくなら楽しむといいぜ」

それをきいたマリアたちは、まだ見ぬ新しい大地に心をおどらせるのでした。

さて。ところで、マリアたちはどこを目指しているのでしょう?

物語はすこし前にさかのぼり――まだ、マリアたちが砂漠の都にいたころのことです。そこで様々な人たちと出会い、その中にはローナのお姉さん――ロレーヌもいました。

ようやくローナとアランと再会することができたロレーヌは、自らの意志で天へとのぼってゆきました。そして別れ際、ローナに一枚の古い紙をたくしたのです。

それは生き残った妖精たちが住むという、永遠の地へ行くための地図なのだとロレーヌはいいました。たしかに紙を広げてみると、そこには世界中の大陸がえがかれておりました。

しかし地図を見て、マリアたちは首をかしげました。

「この地図、どこにも印がついていないわ。これじゃあ、どこに向かえばいいのかわからないわね」

そして、えがかれているものは地図だけではありませんでした。

『永遠の地へと行くために必要な物

・金色にかがやく鳥の羽を手に入れ、羽ペンを作ること

・黒色に染まった雪を手に入れ、インクを作ること

・幻を見せる赤い火を、幻を消す白い火に変えること

これらのものをすべて集めたとき、永遠の地が本当の姿をあらわすだろう』

地図の横には、そう文字が書かれていました。

マリアたちは、顔を見合わせます。

「なんだか、どれも不思議なものばかりね。金色の鳥なんて、それこそ天国まで行かないと見つけられない気がするわ」

「お姉ちゃんは、これらがどこにあるのか知っていたのかなあ」

首をかしげたローナのとなりで、アランがつぶやきました。

「……たぶん、ロレーヌも知らなかったんじゃないかな。昔、金色の鳥を見たことないかってきかれたことがあるんだ。きっとローナを探しながら、この道具たちもいっしょに探していたんだと思う」

三人がいい合う中、眉をひそめていたヴィクトルが紙の上を指差しました。

「……わたしは、これを知っている」

指の先には、〈黒色に染まった雪〉の文字。

「これは……わたしの故国に降る雪のことだ。年に一度、最も寒くなる日にだけ、黒い雪が降るんだ。次の日にはまた雪は白くなって、あっというまに黒い雪はうもれてしまう。だからその日にしか、このインクは手に入らない」

「じゃあ、ヴィクトルの生まれた国に行く必要があるのね」

マリアがいいましたが、ヴィクトルはだまったまま、その文字を見つめていました。

ヴィクトルは、騎士でありながら魔物をたおせないことを理由に、国を追い出されてしまったのです。それを克服するためにマリアたちと旅をしていましたが、未だに魔物をたおすことはできていませんでした。

未熟なままの自分が、故国に帰る――それがヴィクトルにとって、気がかりだったのです。

「でも、それってとても寒い日のことなんだよね? それなら、まだ行かなくてもだいじょうぶだよね?」

ローナのことばに、ヴィクトルははっと顔をあげました。

「あ、ああ……。たしかに、黒い雪が降る日は、だいぶん先のことだ。今すぐに行ったところで、ただ雪が降る日を待つだけになってしまう」

「よかった。ローナは寒いの苦手だから、その日までにすこしでも強くなっておかないとね」

エメラルドのような瞳をきらりとさせて、ローナはヴィクトルを見あげました。

(……強くならなければならないのは、わたしの方だ。どうにか、黒い雪が降る日までに、魔物に剣をふるえる強さを持たなければ、故国に帰ることなどできない)

ヴィクトルはひとり、唇をかみました。

「そういうことなら、インクを手に入れるのは後回しにしましょ。先に、ほかのものを探すのがいいわよね。……あら?」

マリアはふと、三つ目の道具を指差しました。

「この、幻を見せる赤い火って、ひょっとしたらカシュが持っていたマッチのことかしら?」

旅の途中で出会った、ヘイゼルとカシュという兄妹の顔を思いうかべました。

カシュは自分が求めたものの幻を見せる、不思議なマッチをとても大切にしていました。けれど魔物をたおすために、最後の一本をすったのでした。

「たしかヘイゼルが、カシュのために旅人からマッチを買ったのよ。その旅人がどこからきたのかわかれば、あたしたちもマッチを手に入れられるかもしれないわ」

話し合った末、ヘイゼルたちに手紙を出してみようということになりました。届くまでには時間がかかってしまいますが、なにか手がかりがつかめるかもしれません。

「でも、返事はどうやって受け取るんだ? おれたちはずっと同じ場所にいるわけじゃないから、返事を書こうにも宛先がわからなくてこまるだろ」

「そうねえ……じゃあ、ヴィクトルの国に届けてもらうようにしましょうよ。そうすれば、あたしたちも返事を受け取れるわ。これから行くんだもの。どうかしら?」

マリアはヴィクトルを見あげて、そう問いかけました。

「ああ、そうだな……それで構わないよ」

ヴィクトルはどこかうつろな目をしながら、こたえました。

「ヴィクトル、どうしたの? だいじょうぶ?」

ローナが心配そうに、声をかけました。なんでもないと、ヴィクトルはローナに微笑みました。なんだか、無理して笑っているように見えました。

「でも、こんな不思議な物の手がかりがすでにふたつもあるなんて、あたしたちってなんて幸運なのかしら! きっとあたしたちなら、全部集められるわよ」

マリアが、明るい声でいいました。そのことばに、みんなもうなずきます。

「あとは、金色にかがやく鳥の羽だな。シャムス王子はほかの国に行ったこともあるっていっていたし、なにか知っているかもしれない」

マリアたちは砂漠の都を治める王子、シャムスの元を訪れました。シャムスはマリアたちの話をきいて、腕を組みながらうなりました。

「手がかりになるかは、わからないのですが……ここから北の方へと海をわたった先に、ミルク地方と呼ばれる大陸が広がっています。そこにソイという、おおきな農場がありまして。以前、ぼくがその農場に行ったとき、金色にかがやくものが空を飛んでいるのを、一瞬だけ見たのです」

マリアたちは目を丸くしました。

「まあ。もしかしたら、それが金色の鳥なのかしら?」

「農場の外れの方に、いつも雲がかかっている不思議なところがあるのですが。その雲の辺りで、見たような気がします……」

そういうシャムスの声は、だんだんとちいさくなってゆきました。どうも、本人も記憶があやふやなようです。

「ごめんなさい。やっぱり、ぼくの見まちがいかも……」

「いいえ。本当かどうかは、あたしたちがこの目で確かめるからだいじょうぶ。たとえ金色の鳥がいなかったとしても、またべつのところを探しにいけばいいもの。まずは、その大農場に行ってみましょう! 教えてくれてありがとう、王子さま」

そういうわけで、マリアたちは船に乗り、ソイ大農場を目指すことにしたのです。

♫ Ⅱ 収穫祭と帽子の少年

航海は順調に進んでゆきました。マリアたちは船釣りをしたり、甲板の床みがきをしたり、夜には自分たちで星座を作ってみたり――そうやって、楽しい時を過ごしていました。天候があれることもありましたが、そんなときは協力し合って、船の舵を取りました。

(前にひとりで定期船に乗ったときは、あんなにも退屈だったのに。みんなといっしょにいるだけで、こんなにも一日が過ぎるのが早く感じられるのね……きっと、毎日がとても楽しいからだわ)

夜をこすたびに、マリアは強くそう思うのでした。

そして、ある日の昼間のこと。望遠鏡をのぞいていた盗賊のひとりが、声を張りあげました。

「ようやく、大陸が見えてきたぞ! あれが、目指していたミルク地方だぜ」

マリアも、望遠鏡をのぞきます。砂浜の先に、金色にかがやく大地が見えました。

「地面が、金色にかがやいているわ。もしかして、金の鉱脈があるの?」

「もしそうだったら、つるはしも船に積んでるさ! ありゃあ、全部小麦だよ。どうやら、まだ収穫は始まっていないらしいな。ということは今ごろ農場のやつらは、祭りの準備でかけ回っているんだろう」

マリアは、しばらく望遠鏡から目がはなせませんでした。初めてローナと会ったとき、妖精の木のかがやきにも見とれましたが――今、見えているかがやきも、同じくらい美しいものです。それが全部植物だなんて、マリアには信じられなかったのです。故郷では、いつも雪にうもれた黒い木々しか見たことがありませんでしたから。

夕焼けが空に広がるころ、船はミルク地方に上陸しました。盗賊たちとも、ここでお別れです。

「おれたちはここで食料を積んで、また砂漠の方へともどるよ。道中、気をつけてな」

「本当に、どうもありがとう。あなたたちも、どうか気をつけて」

マリアたちは、盗賊たちの手を取りながらお礼をいいました。去り際、アランがそっと盗賊たちの方へとふり向きます。盗賊たちは笑顔をうかべて、いつまでも手をふっていました。それを見て、アランもおおきく手をふりかえしたのでした。

砂漠でふいていたものとはちがう、ひんやりとした風がマリアたちの頬をなでました。周りの木々たちも、赤や黄色に紅葉しています。

「本当に、葉が赤く染まるのだな……本で読んだことはあったが、実物を見たのは初めてだ」

ヴィクトルが、辺りを見回しながらいいました。

「どうして、葉の色が変わるのかしら。緑のままでも、きれいなのに」

「木が厳しい冬をこせるよう、葉をすべて落とすために紅葉するのだと本に書いてあった。葉があると、たくさんの栄養が必要になってしまうだろう。紅葉は、木が生きていくうえでの変化の一部なんだ」

マリアたちは、木々を見あげました。だれにも見られなくとも、静かに変化を続けてゆく木々を、とてつもなく偉大なものだと思いました。

葉がすべて落ちるころには、ここにも冬が訪れているのです。葉は土に溶け、そしてまた春に芽をつけるための、大切な栄養となるのです。

「葉が赤くなるのも、落ちてゆくのも、生きるためにやっていること……そうやって姿を変えながら、木は命をつないでゆくんだね」

ローナは愛おしげに、木の幹にふれました。

それから、マリアたちは小道をぬけ、なだらかに続く丘を登ってゆきます。その横ではすきとおった小川が、落ち葉を下流へと運んでいました。

「わあ……!」

丘の上に立ったマリアたちは、思わず感嘆の声をあげました。

夕陽に照らされた小麦畑が、どこまでも続いていました。畑のところどころに建てられた古い風車が、からからと音を立てて回っています。小麦たちが風でゆれる様子は、まるで金色の海が波打つように見えました。

「なんと、美しい……」

ヴィクトルは目を見開き、つぶやきました。赤い空はすこしずつ群青色の夜空と混じり合い、ぽつぽつと白い星がうかびあがります。

小麦畑のとなりは、牧草地になっていました。牛や羊が、あちらこちらでかたまっているのが見えました。

そんな農場の外れに、おおきな雲がかかっているところがありました。

「あれがシャムス王子のいっていた、いつも雲がかかっているところかしら? たしかに、なんだか変な雲ね」

しかし、それ以上に不思議なものがマリアたちの目に入りました。太い木の根のようなものが、雲の真下の地面から空へとまっすぐにのびていたのです。

「あの、地面から生えているものはなんだろう。まるであれを登ってゆけば、雲の上にまで行けてしまいそうだな」

目をこらしてみますが、金色の鳥らしきものは見えませんでした。

「農場の人たちに、きいてみようよ」

小麦畑のそばには、石レンガでつくられた素朴な家々が並んでいました。その前では農場の人たちが、収穫祭に使う積荷を運んだり、テーブルを広場に並べたりしています。

マリアたちに気づいた女の人が、笑顔を向けました。

「こんばんは。ようこそ、ソイ大農場へ。明日から収穫祭だから、ぜひ楽しんでいってちょうだい。あっちにある宿も、まだ空きがあったはずだからね」

そういって、早々と準備へともどってしまいました。

「いそがしそうだな。日も暮れてきたし、金色の鳥についてきくのは明日にしよう」

ヴィクトルのことばに、みんなはうなずきました。ここまで歩いてきて、おなかもぺこぺこです。さっそく、教えてもらった宿へと向かおうとしたときでした。

「おおい!」

ひとりの少年が、息を切らせてマリアたちにかけ寄ってきました。マリアやアランと同い年ぐらいで、棒のようにやせていました。頭に羽飾りがついた、帽子をかぶっています。

「なあ、あんたたち、どこか遠くからきたのか? 強そうなものを持ってるじゃんか」

少年は、マリアの槍やヴィクトルの剣にちらりと目を向けました。

「そうよ。あたしたち、ずっと遠くから船に乗ってきたの。この槍は、魔物や悪いやつをやっつけるためのものなのよ」

マリアは得意げに、背負っていた槍をかかげました。

「そりゃあ、ちょうどいい! 助けてくれよ、魔物が出たんだ! 早くしないと、おいらの家が魔物にやられちまうんだよう!」

少年のことばに、マリアたちは眉をひそめました。

「魔物ですって? 大変だわ! あたしがこてんぱんにするから、場所を教えてちょうだい!」

「あっちの、丘の先の方だよ!」

少年は、マリアたちがこえてきた丘の方を指差しました。それを見て、ヴィクトルは首をかしげました。

「おかしいな。ついさっき、わたしたちがあの丘をこえてきたときは、魔物などいなかったのに」

ヴィクトルのことばに、少年の目が泳ぎました。

「え、ええと……とつぜん、あらわれたんだよ! とにかく、様子を見てきてくれよ!」

「わかったわ、あたしたちにまかせて! あぶないから、あなたはきちゃだめよ!」

そういい終わるころには、マリアはもう丘の方へと走り出していました。残された三人も、いそいでマリアのあとを追います。

辺りはすっかり暗くなっていましたが、マリアは気にしません。とにかく、魔物をやっつけることしか頭にありませんでした。

目をこらして辺りを見回しますが、魔物のおそろしい姿はどこにも見えません。

ローナは、両耳に手をあてました。

「どこにもいないね。それに、なにかがいるような音もきこえないよ」

ローナの耳は、特別よくきこえるのです。しかしきこえてくるのは、風でゆれる木の葉の音ばかり。

「わからない。息をひそめて、暗闇の中からおれたちを見ているかもしれない」

アランはローナのとなりで、闇の先をするどい視線で見つめました。

「こうなったら、朝までかかってでも魔物を探し出すわよ。農場の人たちが危険な目にあってしまったら、大変だもの!」

マリアはそう意気込むと、槍の先を闇の方へと向けました。

月はそんなマリアたちを見守りながら、すこしずつ東から西へとかたむいてゆきました――。

ふと、マリアは心地よい音色で目を覚ましました。いつのまにか、ねむっていたのです。

マリアは丘に生えた、おおきな木の下にこしかけていました。すこしはなれたところで、ローナが楽器を奏でています。となりを見ると、ヴィクトルとアランの姿がありました。

「おはよう、マリア」

微笑むヴィクトルの顔を、マリアはねぼけまなこで見つめかえしました。

「あら……? あたし、いつのまにねちゃったのかしら」

「マリアったら、いきなり地面にたおれこんで、ねむっちゃったんだよう。きっと、とてもつかれていたんだね」

「ヴィクトルさんが、マリアをここまで運んでくれたんだ。魔物をたおしたい気持ちもわかるけどさ、なんでもかんでもすぐにつっぱしるのが、きみの悪いところだ」

ローナとアランにそういわれて、マリアは目をこすると、みんなを見つめました。

「そうだったの。ありがとう、ヴィクトル。ローナとアランも、心配かけてごめんなさい」

「元気になったようでよかった。結局、魔物はあらわれなかったんだ。わたしたちも、農場の人たちもみんな無事だよ」

それをきいて、マリアはほっと胸をなでおろしました。

見あげると、お日さまはすっかり空の真上までのぼっていました。ずいぶん、長いことねむってしまったようです。

「もう、すっかり元気よ! ああ、なんだかおなかがすいちゃったわね」

そういえば、昨日からなにも食べていませんでした。マリアたちは気を取り直して、農場の収穫祭を楽しむことにしました。

「さあ、収穫祭が始まったよ! ソイ大農場の名物、金色の小麦で作ったパンはいかが? ぶどうやりんご、新鮮なミルクや栄養満点の卵もあるよ! これからやってくる冬に備えて、たくさん食べていってちょうだいね」

通りではにぎやかな声が飛び交っています。どこの家も、秋の花で作られたリースや花束でかざられていました。

農場の人がすすめたとおり、パンはこんがり焼けて中はふわふわ。とりたての卵や牛乳で作ったオムレツやシチューは、どれも格別なものでした。

「この地方は、土や水がとても豊かなんだな……こうして新鮮な果物や、おおきな卵が毎日のように食べられるのは、幸せなことだろう」

ヴィクトルがしみじみといいました。故国のことはもちろん愛していますが、北の大地でここまで立派な食材を手に入れられることは、ほとんどありません。

(黒い雪のために、いずれはわたしの故国に行かなければならない。しかし、これからますます寒さが厳しくなるし……マリアたちが、あの険しい雪山をこえるのは難しいな。どうしたものか)

ヴィクトルが考えこむ一方で、ローナはすっかり農場の人たちと仲良くなって、いっしょにうたったりおどったりしていました。

ローナは自慢の楽器、ハーディ・ガーディをかき鳴らしてうたいました。

これは遠い砂漠のはなし

人間に恋をした人魚がおりました

けれど相手はわからぬまま 十年もの時が過ぎました

恋をした相手と 預けた真珠を求めて

そうして再び出会ったのは

星の名を持った盗賊でした

盗賊は 太陽の名を持つ王子と力を合わせ

砂漠を新たな光で照らしたのです

迷う人々を導く 明るい星となったのです

さて 肝心の人魚の恋は?

今はまだわからない 恋の行方の先にも 光があると信じましょう

ローナは砂漠の都で起きたできごとや、出会ったひとたちのことを歌にしました。人魚や砂漠といった、見慣れぬものが出てくるローナの歌に、農場の人たちは瞳をきらきらさせて、きき入っています。

「おや。歌が上手なかわいい子がいると思ったら、昨日やってきた子たちじゃないか」

マリアたちに声をかけてきたのは、昨夜に宿の場所を教えてくれた女の人でした。

「昨日は、宿まで案内できなくて悪かったねえ。宿の場所、ちゃんとわかったかい?」

「じつは、宿に行く前に男の子に『魔物が出た』っていわれたの。それからずっと魔物を探していたら、朝になっちゃったわ」

マリアがこたえると、女の人は顔をしかめました。

「まさか、その男の子って……灰色の髪の、帽子をかぶった子かい?」

「ええ、そのとおりよ」

「やっぱり、ウルフのしわざだね……あんたたち、ウルフにだまされたんだよ」

ウルフというのはあの少年の名前で、いつも嘘をついて農場の人たちをだましては、おもしろがっているのだそうです。

「最初は、みんなウルフのことをかわいがっていたし、信じていたさ。でもあまりに嘘をつくから、もうだれもウルフのいうことなんて相手にしてないよ。だから次はこうして、収穫祭を目当てにやってきた旅人たちをだまして笑っているんだ。まったく、どうしようもない子だよ」

「まあ。どうして、そんなことをするのかしら。ウルフはどこにいるの?」

「農場の外れの方に住んでいるんだ。ここにくるとき、空にのびている木の根っこみたいなものが見えただろ。あれは、じつは巨大な植物の蔓でね。そのすぐそばに、ウルフの家があるんだよ」

マリアたちは、蔓がある方角を見つめました。おおきな雲がかかっているせいで、そこだけどんよりと暗くなっています。

「あのおおきな蔓は、いったいなんなの?」

「ある日とつぜん、あらわれたんだよ。雲の方は昔っからかかったままだけど、晴れているところを見たこともないしね……とにかく、不気味な場所なんだ。そんなところから生えた蔓なんて、危険なものにちがいないよ。あの蔓にふれた者に、災いがやってくるとまでうわさされているぐらいだ。近づかない方が身のためだよ」

女の人はそういいながら、身ぶるいしました。

「ローナたち、金色の鳥を探しにきたんだ。金色の鳥が、あの雲の辺りを飛んでいるの、見たことある?」

「なんだい、それ。そんな鳥、本当にいるのかい? あの雲の方は、みんな見向きもしないから、わからないねえ」

ローナはがっかりしたようにため息をつきました。心なしか、食べている物の味もすこしうすくなった気がします。

「じゃあ、シャムス王子の見まちがいだったのかなあ」

「もしそうなら、また一から出直さなければならないな。それにしても……ウルフという少年は、少々問題児のようだ。結局、魔物もいなかったし……やはりわたしたちも、だまされたのだろうか」

「まだ、嘘をつかれたと決まったわけじゃないわ。昨日は本当に魔物が出たのもしれないもの。ちゃんと話していないのに、嘘つきだと決めつけるのはいやよ。ねえ、今からウルフに会いに行ってみない? あの子の家に行ったら、会えるんじゃないかしら」

「でも、あの場所には近づかない方がいいっていってたよ。蔓も、ふれたら災いがやってくるって」

ローナのことばに、マリアは不敵に笑いました。

「あたし、そんなのこわくないもの! 災いだろうがなんだろうが、こてんぱんにしてやるわ!」

♫ Ⅲ ウルフは信用できるか、どうか

雲の真下まで行ってみると、蔓の根本は巨大な木のようになっていました。思っていた以上に太い蔓だったのです。

人気はなく、雲のせいかなんだかじめじめとしています。にぎやかな農場からは想像もできないほど、暗くどんよりとした世界が広がっていました。

根本の近くには、ちいさな家が一軒だけ建てられていました。家というよりも、ほったて小屋ということばの方がしっくりくるぐらい、おんぼろなものでした。屋根にもところどころ穴が空いているし、すこしでも風がふけば、家ごと飛ばされてしまいそうです。

そこに、少年が立っていました。昨日、マリアたちに声をかけてきた子です。着ている服はぼろぼろでしたが、かぶっている帽子だけは、立派な生地で作られたものでした。

それを見たマリアたちは、目を疑いました。帽子につけられた羽飾りが、なんと金色にかがやいていたのです。

「あれって、もしかしてあたしたちが探していた金色の羽? 昨日会ったときは、暗くて気がつかなかったわ」

マリアたちは、少年に近寄りました。

「こんにちは。あなた、ウルフよね?」

マリアが声をかけると、少年はびくりと肩をふるわせて、ふりかえりました。

「あ、ああ。なんだ、あんたたち。なんでおいらの名前を知ってるんだ?」

「農場の人にきいたのよ。あたしはマリア。それとローナ、ヴィクトル、アランよ」

マリアが名乗るのを、ウルフはめんどうくさそうにきいていました。

「それで? あんたたち、なんでこんな、へんぴなところにきたんだよ。おいらになにか用か?」

「昨日の魔物のことを、伝えにきたのよ。あのあと探し回ったんだけど、どこにもいなかったわ。だから、もう安心してちょうだい」

「そりゃそうだ。魔物が出たなんて嘘だからな」

あまりにあっけらかんとしたウルフのいい方に、マリアたちは唖然としました。

「な、なんですって? 嘘だったの?」

「もし本当に魔物が出てきたとしたら、もっとみんなあせってにげ出すはずじゃんか。でも農場のやつらは、のん気に収穫祭の準備をしてただろ。それに気づかないなんて、まぬけにもほどがあるぜ!」

こんなにもばかにされて、だまっているマリアではありません。マリアはこぶしに力をこめて、いいかえしました。

「ひどいわ! こっちは、朝までかかって魔物を探したのよ!」

「だまされる方が悪いんだよ! だいたいさ、ちょっと様子を見て、魔物がいなければすぐ引きかえせばいいだろ。それなのに、朝まで探すなんて! おまえ、まぬけなだけじゃなくて頭も悪いんだな!」

真っ赤になったマリアの顔を見て、ウルフがいじわるく笑いました。

「いったわね! 人のことをばかにしたらいけないって、お父さんとお母さんに教えてもらわなかったのかしら!」

「ふ、ふたりともやめてよう……」

おこったマリアとウルフの顔を、ローナはおろおろしながら見比べました。そのとなりで、アランはだまったままため息をつきます。マリアを一度おこらせると、なだめるのはとても大変なのです。

こういうとき、あいだに入るのはいつもヴィクトルの役目でした。そういうわけで、今回も優しく、マリアとウルフに声をかけます。

「マリア、落ちついて。きみも、どうしてそんな嘘をついたんだ?」

「だまされた人の様子を見るのが、楽しいに決まっているからさ」

「それは、悪趣味だな。魔物が嘘だったのはいい。けれどわたしたちは、危険をおかしてまで魔物を探しにいったんだ。すこしぐらい、謝罪や感謝のことばがあってもいいんじゃないか?」

ウルフはヴィクトルをちらりと見ると、べえっと舌を出しました。

「いやだね。変なマントを羽織ったやつのいうことなんか、きくもんか」

そのことばをきいた、ヴィクトルの表情が固まりました。

「今、なんといった?」

「変なマントをはおったやつのいうことなんかきかないっていった。きこえなかったのか?」

「へ、変なマントだと? このマントは、わたしの故国の騎士団のものだ! 騎士の誇りと、故国への忠誠の気持ちがこもった由緒あるものだぞ! それを、変などと……!」

こんなにも声をあらげたヴィクトルは、見たことがありません。おこっていたマリアも、思わずびっくりしてヴィクトルを見あげます。

「ええと、ヴィクトル。落ちついてちょうだい……」

いつのまにか、マリアの方がヴィクトルをなだめていました。しかしヴィクトルは止まりません。

「わたしたちが、いったいきみになにをしたっていうんだ? そうやって人のことをばかにしていると、いつか痛い目にあうぞ! みんな、きみからはなれていってしまう。それでもいいのか!」

「……べつに、そうなったっていいさ。おいらはひとりでだって、生きていけるんだ」

そういった男の子の表情に一瞬だけ、陰が差しました。

「ね、ねえ! ローナたち、その帽子についている金色の羽が欲しいんだ。それ、ゆずってくれないかな? それか、なにかと交換とか……羽だけでいいの。だめかな……?」

ずいっと、ローナがいきなりウルフの顔をのぞきこみました。ローナの宝石のような瞳に見つめられて、さすがのウルフもおどろいたようでした。

「な、なんだ、おまえ。変わったやつだな……。でも、だめだ。この帽子はおいらの宝物なんだ。だれにもわたさねえよ」

「くれなくてもいいわ。それ、どこで手に入れたの? 教えてくれれば、あたしたち自分で探しに行くから」

マリアがいうと、ウルフの表情がこわばりました。しかし、すぐにいいかえします。

「ふん、教えるもんか! これはな、ものすごーく貴重なものなんだ。だからあんたたちが探したって、見つかるわけねえよ」

「そんなの、わかりっこないじゃない。あたしたちは森の奥深くや、砂漠や、海の底にだって行ったことあるのよ。たとえ険しい山の頂上だろうと、雲の上だろうと、そこに金色の鳥がいるのなら、あたしたちは行くわ。絶対に、あきらめない」

りんとしたマリアの声に、思わずウルフは後ずさりました。

やがてため息をつくと、ウルフはぼそりとつぶやきました。

「……わかった。そこまでいうなら、金色の鳥がいる場所を教えるよ。そいつはな、ここから北の方にある洞窟の一、番奥にいるんだ。でも、ものすごく危険な洞窟だぜ。罠もあるし、魔物も出るっていわれてる。あきらめた方がいいと思うけどな」

「ううん。それでも、行くよ。どうしても、その羽が必要なんだ」

ウルフの忠告にも迷うことなく、ローナはこたえました。

「今度こそ、本当なんだろうな?」

念をおしたヴィクトルに対して、ウルフはうなずきました。

「本当だよ。信じてくれ」

「わかったわ、あなたを信じる。じゃあ、あたしたちその洞窟に行くから。教えてくれてどうもありがとう」

立ち去ろうとしたマリアたちの背に、あわててウルフが声をかけました。

「な、なあ。本当に行くのか?」

「いったでしょう? 絶対にあきらめないって。それじゃあ、元気でね」

まだ、なにかいいたげなウルフを残して、マリアたちは北の洞窟へと向かったのでした。

♫ Ⅳ 洞窟は危険がいっぱい 行き道編

「そういえば、アランはウルフに対してなにもいわなかったね。どうして? だまされたり、ばかにされたりして、おこりたくならなかったの?」

北の洞窟へと向かう途中で、ローナがアランにたずねました。正確には、ばかにされたのはマリアとヴィクトルだけでしたが――アランはすこし考えて、ちいさな声でこたえました。

「もちろん、なったよ。でも……ウルフの目が、一瞬だけ悲しそうに見えたんだ。それにあの家、ほかにだれも住んでいないみたいだったし……ウルフのごはんを作ってくれる人はどこにもいないのかって、だれもあいつのことを気にかけてくれないのかって、そんなことを考えたら……なんだか、おこる気になれなかった」

親の顔を知らないさびしさや、ひとりで生きることのつらさや悲しみを感じたことのあるアランだからこそ、そう思うのでした。

「アラン……」

「で、でも、それが人に嘘をついたり、ばかにしていい理由にはならないから……」

みんなから見つめられたので、アランはどぎまぎとしながらこたえました。

「……そうだな。ウルフには、そのことをちゃんと教えてくれる人が必要なんだろう。あのままでは本当に、ひとりぼっちになってしまう」

「また会うことがあったら、もう一度しっかり伝えてみようかしら、嘘をつくのはよくないことよって。でもそれは、洞窟へ行って金色の鳥を見つけてからよ」

みんな、洞窟に入ったことなどありませんでした。魔物もいるし、罠もあるとウルフはいっていました。いったい、どんな危険が待ち受けているのでしょうか――?

洞窟は、森の奥にひっそりとありました。途中からは道と呼べるようなものもなくなり、足元には落ち葉が積もっています。

「ここがきっと、ウルフのいっていた洞窟だな。みんな、準備はいいか?」

ランタンに火を灯しながらいったヴィクトルに、三人は真剣な顔でうなずきました。

洞窟の中はさらにひんやりとしていて、雨が降ったときのようなにおいがしました。天井にぶらさがった、こうもりのちいさな目がこちらを見ています。

不思議なことに、洞窟にひびく足音は金属をたたいたようなものでした。よく目をこらしてみると、地面には線路が引かれています。

「きっと元々は、鉱石を取るための洞窟だったんだ。この線路にトロッコを走らせていたんだろう。今はもう、だれも立ち入っていないようだが」

「きっと魔物が出るようになったから、だれもこなくなったんじゃないかしら」

「おばけ、いるかなあ」

ローナのつぶやきをきいて、とたんにマリアの顔が青くなりました。

「ローナったら、変なこといわないでちょうだい! おばけなんて、いるわけないもの!」

強い口調でいいかえしましたが、その体はふるえていました。魔物には果敢に立ち向かうマリアも、おばけだけはどうしてもこわいのです。

暗い洞窟を、おたがいの体がくっつくぐらい寄りそいながら進んでゆきました。長い長い、一本道が続いています。

「ねえねえ、せっかくだからなにかうたいながら進みましょうよ。べ、べつにこわいわけじゃあないのよ? でも、こういうときこそ楽しい気分になった方がいいじゃない?」

マリアの提案に、ローナは「いいね!」と楽器を鳴らしました。そのとなりではアランが、いやそうに眉をひそめています。

「なによう、アラン。その顔は」

「……おれ、歌へただし」

「上手さなんて関係ないわよ。楽しくうたえればそれでいいじゃない」

「じゃあ、まずマリアからうたってくれよ」

まかせなさい、とマリアは胸をたたくと、一息ついてうたい始めました。

都の橋が 落っこちた!

たいへん これじゃあ わたれない

都の橋が 落っこちた!

さあ どうしましょう

「……なに、その歌」

「なにって、橋がこわれる歌よ」

「それはまた、突拍子もない歌だな。橋がこわれた都は、そのあとどうなるんだ?」

ヴィクトルがきくと、マリアは首をかしげました。

「さあ? あたし、この歌ここまでしか知らないもの」

知らない割には、ずいぶんと自信満々にうたっていたな……ヴィクトルがそう思っていると。ローナが、元気よく手をあげました。

「じゃあ、その歌の続きをローナがうたうよ!」

ローナはすこし考えこんだあと、ぽんと手を打ってうたい始めました。

木の板と土で 建てましょう

すてきな橋を 建てましょう

木の板と土で 建てましょう

これでみんな わたれるよ

「木の橋っていうのが、ローナらしいわね」

ローナは「えっへん」と得意げな顔をしました。ヴィクトルは腕を組みながら、

「しかし、木と土だけではすこし強度に不安があるぞ。都なのだから、人通りも多いだろうし……」

そうつぶやき、続きをうたいます。

木と土だけでは 流される

あっというまに 流される

木と土だけでは 流される

さあ どうしましょう

「ああ! ローナが建てた橋が、流されちゃったよ……」

ローナはしょんぼりと、肩を落としました。ヴィクトルは苦笑いをうかべます。

「すまないな。けれどそれだけ、ローナの作った橋に人がわたったということだ。それにこわれたのなら、また建てればいい」

「そうだね。さあ次は、アランの番だよ。また都に、橋をかけて!」

ローナはアランの手を取りました。

「お、おれもうたうの?」

「そうよ。あなたがうたわなければ、この都の人たちはずっと不自由なままなんだから! それじゃあ、かわいそうでしょう」

マリアにもそういわれてしまったので――アランは息をひとつはくと、ちいさな声で口ずさみました。

レンガと砂で 建てればいい

もっと丈夫に 建てればいい

レンガと砂で 建てればいい

これでみんな わたれるさ

「やった! レンガの橋ならしっかりしてるし、もうだいじょうぶだね!」

ローナがうれしそうに、手をたたきました。

「いいえ、まだよ! レンガと砂でできていたって、いつかはこわれるときがくるわ。そしてこわれた橋は、また新しく直されるのよ」

再び、マリアの番がめぐってきました。四人でうたっていくうちに橋は鉄の橋になり、そしてその次には、金と銀で作られた橋になりました。

「金と銀の橋なら、きっとこわれないね」

「でも、金や銀をけずってぬすもうとするやつが出てくるかも」

「ぬすまれないように、見張りをつけるのはどうだろう」

「あら。その見張りの人が、いねむりしちゃったらどうするの?」

歩きながら、四人は架空の都の話で盛りあがりました。それが楽しくて、いつのまにか最初に感じていた恐怖や不安は、どこかへふき飛んでいました。

「見て! 道がなくなっているわ」

前を指差して、マリアがさけびました。たどってきた線路は途切れ、目の前には崖が広がっていたのです。すこしでも足を前に出せば、崖の下にまっさかさま。思わず、マリアたちの足がすくみました。

崖の向こう側に、さらに道が続いているのが見えました。それをつなぐように、一本の吊り橋がかかっています。

「この橋をわたれば、向こう側に行けるが……だいぶん古い橋だな。わたっているあいだに、落ちるなんてこともあるかもしれない」

みんなの額に、冷や汗が流れます。ついさっきまでうたっていた歌が、頭をよぎりました。

「もしも橋が落ちたら、大変なことになる。残念だが、一度引きかえそう。きっと金色の羽を手に入れる方法は、ほかにもあるはずだ」

そういったヴィクトルの顔を、マリアたちはびっくりして見あげます。

「いやよ! せっかくここまできたのよ? この先に行けば金色の羽が手に入るのに、ここであきらめるなんて絶対にいや!」

「……おれも、この橋をわたりたいです。ここで羽を見つけて、早くローナを妖精たちのところへ連れていってあげたい。あきらめたくないんです」

強い口調でいいかえすマリアのとなりで、アランも静かに、けれどはっきりとこたえました。

「マリア、アラン……。ローナも、この先に行く。この橋をわたるよ」

三人はまっすぐな瞳を、ヴィクトルに向けました。

「歌と現実はちがうよ。歌の橋はこわれたって、何度でも建て直せばいい。でもこの橋は、落ちたらもう直せない。きみたちが万が一、わたしの目の前で谷底に落ちでもしたら……」

以前に立ち寄った、シュネーバルの城でのできごとを思い出して、ヴィクトルは顔をふせました。

あのとき、ヴィクトルは城の屋上から落ちてゆくロットバルトを、助けることができなかったのです。自分が魔物をおそれなければ、きっとロットバルトの手を取ることができたはずでした。

ヴィクトルが心配する気持ちは、痛いほどマリアたちに伝わりました。それでも、マリアは首を横にふるのでした。

「思い出してよ、ヴィクトル。今までだって、森の奥深くや、魔物がいる地下水路や、途方もないほど広い砂漠を旅してきたじゃない。それは決して、楽しいことだけではなかったはずよ。一歩まちがえれば、死んじゃっていたかもしれなかった。それでも、あたしたちはずっと、勇気を持って進んできたわ。この橋も同じ。この先に金色の羽の手がかりがあるのなら、あたしはふみ出したいの」

マリアたちに、迷いなどありませんでした。どれだけ説得したって、三人が引きさがるとは思えません。

しかたがない、とヴィクトルはため息をつきました。

「わかったよ。マリアが、一度決めたことは絶対に曲げない性格なのは、よく知っているし。それにしてもローナはともかく、アランまで……すっかり、マリアに似てしまったな」

微笑みながらヴィクトルにそういわれて、アランは気まずそうにそっぽを向いて頬をかきました。

「よし、橋をわたろう。なるべく橋をゆらさないように、ひとりずつわたるんだ。わたしが最初に渡って、確かめてみるよ」

ヴィクトルは慎重に、橋に足をふみ出しました。見た目よりも丈夫にできているのか、一番背の高いヴィクトルが乗っても、橋がゆれる様子はありませんでした。みんなはほっと、息をはきます。

そして――どうにかこうにか、全員橋をわたることができたのでした。

「ほら、だいじょうぶだったじゃない! ヴィクトルが心配しすぎなのよ!」

マリアは勝ちほこったように笑みをうかべました。

「安心するのはまだ早いぞ、帰りもわたらなければならないんだから。まったく、勇気がありすぎるのもこまりものだ……」

ヴィクトルは小言をいいながら、再びため息をつきました。

吊り橋の先には、再び線路が続いていました。しかし今度は一本道ではなく、いくつも分かれ道がありました。

「このままだと迷ってしまうな。地図を書きながら進もう」

ヴィクトルはかばんから、羊皮紙とペンを取り出しました。

すこし歩いては立ち止まり、丁寧に地図を書き加えてゆきます。マリアだったら、すぐにでも音をあげてしまう作業です。

びっしり書きこまれた地図を一目見ただけで、マリアは頭が痛くなる思いがしました。

「本当に、ヴィクトルは真面目なのね」

「マリアも、地図を読めるようになったらどうかな。ローナもアランも、すこしずつ字が書けるようになってきたことだし。マリアも勉強会に参加する、いい機会だ」

ヴィクトルがいうと、マリアはしぶい顔をして舌を出しました。

それからさらに、マリアたちは歩き続けました。いったい、何回角を曲がったでしょう? いつまでも同じ景色が続くので、だんだんとマリアはあきてきました。

「ローナ、だいじょうぶ? つかれていないかしら?」

歩きながらマリアがふりかえると、ローナはにっこり笑ってうなずきました。

「だいじょうぶ。まだまだ、いっぱい歩けるよ」

「もうすこし歩いたら、おやつの時間にしましょうね。今日はね、ビスケットよ」

「……あのう、ヴィクトルさん」

アランが、おずおずと前を歩いていたヴィクトルに声をかけました。

「さっきから、同じところを歩いているような気がするんです」

ヴィクトルは立ち止まると、眉をひそめてうなずきました。

「ああ。わたしも、そう思っていたんだ」

「あたしは、ずいぶん前から同じ景色に見えていたわよ。ふたりもそう見えているだけで、本当はちゃんと進んでいるんじゃない?」

「いいや。この壁についた傷に、見覚えがある。まちがいなく、ここは一度通っているんだ。しかし、ここにもどってくるなど、ありえないはずだ……」

ヴィクトルは、じっと地図を見つめました。

「わたしが書いた地図が、まちがっているのか? だとしたら、いったいどこで……」

地図から顔をあげ、ふりかえったヴィクトルの表情がこおりつきました。

「待ってくれ。ローナはどこだ?」

おどろいて、マリアとアランもふりかえります。一番後ろにいたはずのローナの姿が、どこにもありません。

「う、うそ! どこに行ったの? まさか、また迷子?」

「そ、そんなはずないだろ! だって、ついさっきまでいたじゃないか!」

アランも真っ青になって声をあらげました。

どこまでも続く、同じ景色。一瞬のうちに、ローナが消えてしまったこと――立て続けに起こる恐怖に、マリアたちの体から冷や汗が流れました。

「落ちつくんだ。ここは一本道だし、ローナが勝手にいなくなるはずがない。最後にローナの姿を見たのはいつだ?」

「いつもなにも、本当についさっきよ! 三秒前っていったっていいわ。おやつの話をしたもの」

「となると、数歩もどったところだな。そこを、調べてみよう。なにか手がかりがあるかもしれない」

ばくばくと脈打つ心臓をおさえながら、念入りに辺りを調べます。落ちている石ころひとつまで、拾いあげました。

「ここだけ、地面の色がちがう」

アランのいうとおり、地面が一部分だけ、色が濃くなっていました。しっかりと明かりで照らさないとわからないぐらい、曖昧な色をしています。

「ふむ……もしかしたら、ここをふむと同じ道にもどってしまうのか? 試してみよう」

マリアたちはその部分を踏まないようにして、先へと進んでみました。

すると――とつぜん、ふっと目の前にあらわれたかのように、ローナが立っていました。

「みんな! どこに行ってたの? いきなりいなくなっちゃったから、心配したんだよ」

それにはこたえず、三人はただただローナをだきしめました。ローナのいなかった時間が、とてつもなく長く感じられました。

「心配したのは、こっちよ! もう、目をはなすとすぐにいなくなっちゃうんだから!」

「そ、そんなつもりは、なかったんだよう」

ローナは目を白黒させながらも、「ごめんね」と謝りました。

「たまたま、ローナだけがあの地面をふまなかったんだ。ローナのおかげで、気がつけたよ。もしあの地面の仕掛けに気づかなかったら、わたしたちは永遠に同じ道を歩き続けていたんだ……」

ヴィクトルは、あごに手をあてて考えこみました。

「……ここは、単なる廃坑なのに。いったい、だれがこの仕掛けを作ったんだろう。それに、いったいどうして……」

いくら考えても、答えは出ません。

とにかく今は先へ進もうと、ヴィクトルはひとりうなずきました。

「あら? もしかして、行き止まり?」

マリアが、前を歩いていたヴィクトルに声をかけました。ふいに、目の前に土の壁があらわれたのです。

「いいや。床に、階段がある。どうやら、地下に続いているみたいだ」

ランタンをかざすと、床がおおきく切り開かれて、下へと続く階段が見えました。

階段は、とても底深くまで続いていました。このまま、本当に地の底にたどりついてしまうんじゃないかしら? そう思いながらマリアが顔をあげると、ふと目に止まるものがありました。

紫色の水晶が、壁にうめこまれています。けれど不思議なことに、その水晶が自ら淡い光を放っているのでした。まるでその水晶に、魔法が宿っているかのように。

その美しさに、マリアは見とれました。一度目に入ると、気になってしかたありません。

「なにかしら、これ。きれいねえ」

「あっ、おい! むやみにさわったら……」

アランがマリアを止めようとしたときには、マリアはもう水晶にふれていました。なにかが切りかわった音がしたかと思うと――とつぜん、階段の段差がなくなり、ただの下り坂になってしまったのです。

「きゃああああ!」

「うわああああ!」

悲鳴をあげながら、マリアたちはものすごい速さで地下へとすべり落ちてゆきました。剣先や槍の先を坂につき立てて止まろうとしますが、うまくいきません。

「こんな危険なすべり台は、初めてだわーっ!」

洞窟内に、マリアたちの絶叫がこだましました。

坂がゆるやかになっても、マリアたちの体はしばらく転がり続けていました。最初に止まったヴィクトルが、マリアを受け止めます。そのマリアにアランがぶつかって、そして最後にローナがアランにぶつかって、ようやく落ちつきました。

「はあ、はあ。みんな、だいじょうぶか……?」

体についた砂をはらいながら、ヴィクトルが立ちあがりました。

「え、ええ……」

「わあ、目の前にお星さまがいっぱい見える……」

目を回してふらつくローナの体を、アランがいそいで支えました。

「さっきの水晶は、きっと罠だぜ。もしかしたら、まだなにか仕掛けがあるかもしれない」

アランがそうつぶやいたとき。

背後から、ごろごろとすさまじい音がきこえてきました。

「な、なんだかいやな予感がするわ」

おそるおそるふりかえり――思わず口をあんぐりと開けました。

なんと、坂から巨大な岩が転がってくるではありませんか!

「まずい、このままではつぶされるぞ!」

ヴィクトルのことばにみんなは我にかえると、一斉にかけ出しました。

「だから、むやみにさわるなっていったじゃないか!」

「だって、すごくきれいだったんだもん! 気になったら、さわりたくなったんだもん!」

アランがおこると、マリアも負けじといいかえしました。

「ふたりとも、しゃべっている暇があったら真面目に走りなさい!」

後ろから、ヴィクトルが一番おおきい声でさけびました。

岩は止まることを知らず、だんだんとマリアたちにせまってきました。

「た、大変だあ! どうしよう! ええと、ええと……そうだ!」

ローナは走りながら、ハーディ・ガーディを構えます。

「お願い。お姉ちゃん、力を貸して!」

そうさけぶと、楽器のハンドルを勢いよく回しました。

「ハーディ・ガーディ・カンタービレ! 土たちよ、あの岩の動きを止めて!」

ローナが速い旋律を奏でると、それに合わせるようにハープの音色がきこえてきました。思わず足を止めてききほれてしまうような、美しい旋律でした。

すると、マリアたちの後ろで地面が盛りあがり、壁を作りあげました。転がってきた岩は、見事その壁にぶつかりました。そしてようやく、動きを止めたのです。

「すごい! ローナ、すごいわ!」

マリアはローナにかけ寄り、そのちいさな体をだきしめました。ローナは照れたように、はにかみました。

「お姉ちゃんが、助けてくれたからだよう。だから、魔法がうまくいったんだ」

「助かったよ。もうこれ以上、なにも罠がないといいけどな」

アランが半目になってマリアをにらむと、マリアは「なんのことかしら?」とでもいいたげに、鼻歌を口ずさんでいます。

「それにしても、ずいぶんと深いところまできてしまったな。こんな地下に、金色の鳥がいるのだろうか……」

そういいかけたヴィクトルは、目を見開きました。

その先には、両開きの扉がたたずんでいたのです。

♫ Ⅴ 洞窟は危険がいっぱい 帰り道編

頑丈な扉を、みんなで力を合わせて開きます。長いこと開けられていなかったのでしょう、たくさんの砂ぼこりが舞いあがりました。

扉の先は、殺風景な小部屋になっていました。金色の鳥どころか、金の装飾品すら見当たりません。

ただひとつ、分厚い本だけがぽつんと台に置かれていました。

本の表紙は、不思議な光を放っていました。

「えーっ。ここまでがんばってきたのに、見つかったのは本だけ? 金色の鳥はどこにいるのよう」

マリアはむすっとした顔で、唇をとがらせました。せめてきれいな宝石とか、古代のお宝とか……そういうものがあればよかったのにとマリアは思いました。本なんて、おもしろくもなんともありません。

「金色の鳥、いないね……」

「また、嘘をつかれたんじゃないか? おれたちをだますために」

「そんな。だってウルフは、信じてくれっていったのよ……」

マリアが、悲しげにつぶやきました。けれど何度見わたしたって、金色の鳥の姿はどこにもないのでした。

三人がいい合っているとなりで、ヴィクトルはひとりまじまじと本を見つめました。そしてそっと、本の表紙をなでました。

「これは……見たことのない文字だ。古代の文字か? いったい、なにが書かれているのだろう」

ヴィクトルはすっかり本に夢中になってしまいました。ヴィクトルは一度本の世界に入りこむと、なかなかもどってこないのです。

「もう、ヴィクトルったら! 今は本よりも、金色の鳥を探す方が大事なんだからね! 本なんて、外に出てから読んでちょうだい」

マリアがヴィクトルのマントを引っ張ると、ようやく顔をあげました。

「あ、ああ。そうだな。この本、わたしは読むことはできないが……じつに興味深いものだ。せっかく、ここまできたことだし……いちおう、持って帰ることにしよう」

そういって、ヴィクトルが本をかかえました。

金色の鳥がいなかった以上、もう洞窟を出るしかありません。肩を落としながら歩いていると、天井からぱらぱらと砂の粒が落ちてきました。地面が小刻みにゆれています。

「まさか、地盤がゆるみ出したのか?」

「大変だわ。くずれる前に、早くここを出ましょう」

マリアたちはかけ足で、きた道をもどってゆきます。幸い、くるときに坂になった階段は元にもどっていました。

階段をかけあがり、そして吊り橋へとたどりつくころには、ますます地面のゆれは激しくなっていました。

「みんな、先にわたるんだ。気をつけて」

ヴィクトルがマリアたちをうながします。マリア、ローナ、そしてアランがわたってゆき、残されたのはヴィクトルだけ。吊り橋はおおきくゆれ、今にもこわれてしまいそうです。

ヴィクトルが、半分ほど橋をわたったときでした――どこからか、真っ黒なうごめくものが翼を広げて、ヴィクトルの前に羽ばたきました。

「魔物だわ!」

槍をにぎって立ち向かおうとしたマリアを、アランが止めました。

「だめだ! 今、ヴィクトルさんのところに行ったら橋が落ちるかもしれない!」

「で、でも! このままじゃ、ヴィクトルが……」

「わたしのことはいい! みんな、早く出口に向かうんだ!」

橋の真ん中でヴィクトルが剣をぬき、魔物に向けて剣を構えました。

(だめだ、魔物をおそれていては! 何者にも負けぬ強さを手に入れなければ、故国に帰れない!)

しかし心ではそう思っていても、剣を持つ手は鉛のように重く、動かないのです。

魔物は血のように赤い瞳をヴィクトルに向け、するどい鳴き声をあげました。

額に、つめたい汗が流れます。

(なぜだ。なぜ、わたしは剣をふるえないんだ! 魔物であれど、その命をとらねば、自分の命がとられるだけだというのに。――わたしは、魔物がこわいのか? 本当に、それが理由なのか? わたしが、最もおそれているものは――)

幼いころに見た、魔物の姿が頭によみがえりました。あの日は不幸なことに、ヴィクトルは自分が大切にしている物を持っていなかったのです。そのせいで魔物はヴィクトルの心をみすかし、そして姿を変えたのでした。その姿こそが、ヴィクトルが最もおそれているもの――。

動けずにいるヴィクトルに、魔物が飛びかかりました。まさにそのとき、するどいナイフが飛んできて魔物の体をつらぬきました。アランがナイフを投げたのです。

魔物の体は、黒い塵となって消えてゆきました。

「やった! アラン、あなたって最高だわ! 天才!」

マリアが手をたたきながら飛びはねました。

しかし喜んでいられるのも束の間、いやな音が辺りにひびきわたりました。

吊り橋の縄が切れたのです。橋はまたたく間に、谷底へと落ちようとしていました。

「ヴィクトルさん!」

アランの声にヴィクトルははっと顔をあげると、こちらへと走り出します。

しかし、あと一歩のところで間に合いません。

崖をつかもうとした手は空を切って、ヴィクトルは橋とともに谷底へと落ちてゆきました。

「ヴィクトル!」

マリアは迷うことなく崖をけって、ヴィクトルの元へと飛び出します。そして、ヴィクトルの手をしっかりとにぎりました。

落ちてゆくマリアの片手を、間一髪のところでアランがにぎります。引きずられるアランの体を、ローナが必死でだきしめました。

「マリア、手をはなせ! このままでは、全員落ちてしまう。でもきみだけなら、きっとアランとローナでも引きあげられる!」

「いやよ!」

「お願いだ、はなしてくれ……わたしのせいで、みんなに死んでほしくないんだ」

「絶対に、いや! ヴィクトルのいうことなんて、絶対にきかないんだからね!」

体がさけるような痛みが、マリアをおそいます。それでも、ヴィクトルとつながる手に力をこめました。なにがあってもこの手をはなさないと、強く思いました。

「ローナ……魔法を、使うんだ」

すこしずつ崖の方へと引きずられながら、アランが苦しげにいいました。

「そ、そうしたいんだけれど……手がふさがって、楽器がひけなくて……!」

ローナも顔を赤くしながら、必死にアランにしがみつきました。けんめいに、アランの体を引っ張ります。

(魔法がないと、なにもできないの? 大切なひとを、助けられないの?)

ローナは、きっと顔をあげました。

「……魔法にたよってばっかりじゃだめだ。魔法が使えなくたって、絶対に助けなくちゃいけないんだ!」

ローナは、ありったけの力をふりしぼりました。アランも、マリアの手を力強く握にぎりました。

ふたりの力で、マリアの体が崖の上へと引きあげられました。そして三人でヴィクトルの手をつかむと、一気に引きあげたのです。

急に体の力がぬけて、マリアたちはよろよろとその場に座りこみました。

「あはは……まさか、本当に橋が落ちるなんてね。まあ、生きていればこういうこともあるわよね!」

マリアが、明るくいいました。ヴィクトルは血の気の引いた顔で、マリアたちを見つめました。

「なぜ……わたしの手をはなさなかったんだ。助かったからよかったものの、一歩まちがえればきみたち全員、落ちていたんだぞ」

「助かったんだから、いいじゃない。それに、アランとローナがきっとあたしのことを支えてくれるって信じていたから。だから、全然こわくなかったわ」

「間に合わなかったらどうしようかと思ったよ」

ため息まじりにそういったアランの横で、ローナも真剣な顔でうなずきました。

「……ありがとう。わたしのことを、助けてくれて……」

「おたがいさまだわ。いつも、あたしたちを助けてくれるのはヴィクトルだもの。今だって、もし落ちたのがあたしたちだったら、ヴィクトルだって同じことをしたでしょう?」

そういって、マリアは微笑みました。

地面のゆれはますます強くなり、ところどころで落石が起こっています。

「ああ、休んでいる場合じゃなかったわ! 急いでここを出ましょう!」

体を起こし、出口を目指して全力でかけ出しました。すぐ真後ろで、天井がくずれてゆきます。

出口の白い光が見えました。マリアたちは無我夢中で走り続け、ついに出口を飛び出したのです。

その瞬間、出口からふき出した砂嵐がマリアたちをおそいました。

砂嵐に巻きこまれ、さけび声をあげながらマリアたちはごろごろと転がります。

「はあ、はあ……みんな、だいじょうぶか?」

「うええ、口の中がじゃりじゃりするよう……」

ローナが顔をくしゃりとさせて、舌を出しました。

ふりかえると、洞窟の入り口はあとかたもなくくずれ落ち、岩でうまっていました。もう、中に入ることはできなくなってしまいました。

「金色の鳥、いなかったね……」

結局、手に入ったのは一冊の本だけ。妖精たちのいる地を目指す旅は、ふり出しにもどってしまったのです。

けれどおたがいの砂だらけの顔を見ていたら、みんな自然と笑みがうかんでいました。

「でも、なかなか楽しい冒険だったわ」

命がけで、危険なこともあったけれど。それ以上に、みんなの絆が深まったような、そんな気がマリアはしたのでした。

♫ Ⅵ 本当の、金色の鳥の居場所は

砂ぼこりをはらいながら立ちあがると、すぐそばで木々がこすれる音がしました。

「あっ! あ、あんたたち、無事だったのか!」

ふりかえると、そこにはウルフが立っていました。

「ウルフ! どうしてここにいるの?」

マリアがきくと、ウルフはぎくりと体を硬直させました。

しかし、すぐにいじわるそうな笑みをうかべます。

「ふん! おまえたちが、痛い目にあっている姿をあざ笑いにきたんだ!」

ウルフのことばに、ヴィクトルが眉をつりあげました。

「……じゃあ、また嘘をついたのか? やはりこの洞窟に金色の鳥がいるというのは、嘘だったんだな?」

「こんな洞窟の奥深くに、鳥がいるなんて信じる方がおかしいぜ! あんたたち、もうすこし常識っていうものを知った方がいいんじゃないか?」

あまりに人をばかにしたウルフのことばに、ヴィクトルはあきれて物もいえません。運が悪ければ、自分たちはあやうく死ぬところだったのです。それなのに、この少年はそれを面白がっているのです。決して、許されることではないとヴィクトルは思いました。

「ウルフ。きみは、自分がなにをしたかわかって……」

「ひどいわ」

ヴィクトルがいいかけると、マリアがちいさくつぶやくのがきこえました。

みんながマリアを見て、思わず息をのみました。

そのおおきな瞳から、涙が流れていたのです。

ウルフはぎょっとしたように、マリアを見つめました。

「あたし、あなたが『信じてくれ』っていったから、信じてここまできたのよ。金色の鳥が見つからなかったことが悲しいんじゃない。危険な目にあったことが、悲しいんじゃないわ。あなたの『信じてくれ』ってことばすら、嘘だったのが悲しいのよ」

マリアの瞳から、次々に大粒の涙が流れ落ちます。みんなの前で泣きたくなくて、必死でこらえようと思っても、涙は止まってはくれません。

「マリア。泣かないで……」

ローナが、そっとマリアの手をにぎりました。

「な、なんだよ! な、泣いたって、おいらは反省なんかしないぞ!」

ウルフがいいかえしましたが、その声がうわずっています。

「おい。いいかげんにしろよ。マリアに謝れ」

低い声で、アランがいいました。その瞳が、怒りでゆらいでいました。

ウルフはすっかり動揺して、後ずさります。その拍子に木の根につまづいて、尻もちをついてしまいました。

そのまま立ちあがることなく、だまったままうつむいています。そんなウルフの前に、ヴィクトルが膝をつきました。

「きみが、どうしてそんなにも嘘をつくのか知らないが。こうして、きみの嘘でだれかが悲しんだ事実だけは、忘れないようにしておくことだ」

それだけいうと、ヴィクトルは心配そうに、マリアに声をかけました。

「マリア、だいじょうぶか? さあ、もう行こう」

「ええ。……泣いたりして、ごめんなさい。しめっぽくなっちゃったわ。また一から金色の鳥を、探しにいかないとね! さようなら、ウルフ」

立ち去ってゆくマリアたちの後ろ姿を、ウルフはいつまでも見つめていました。

そして――なにかを決意したかのように立ちあがると、勢いよく走り出しマリアたちを追いかけました。

「ま、待ってくれ!」

マリアたちを追いこし、目の前に立ちふさがると、両手と額を地面につけました。

「悪かった。おいらが、悪かったよ。嘘をついてごめんなさい。ばかにしてごめんなさい。今度こそ、本当のことを話すから……だから、おいらを許してくれ」

みんなは顔を見合わせました。まさか、ウルフが謝ってくるとは思いもしませんでした。

二度もだまされたのです。もう、ウルフのいうことなどきかないつもりでした。

けれど必死に謝るその姿は――どうしても、嘘だと思えなかったのです。

マリアはしゃがんで、ウルフの手を取りました。

「わかったわ。もう一度だけ、あなたのことを信じるから。だから、顔をあげてちょうだい」

マリアたちは、再びウルフの家の前へとやってきました。ウルフは家の裏に生えた、巨大な蔓を指差しました。

「金色の鳥はな、この蔓を登った先にいるんだ。まあ、それ以外にも変わったやつがいるんだけど……」

「この蔓の先には、なにがあるの?」

「行けばわかるさ。とにかく、この蔓を登れないとだめだぜ。あの雲の上までな」

マリアたちは空を見あげました。空に広がるおおきな雲まで、気が遠くなりそうなほど長く蔓がのびていました。

「あたし、登るのは得意よ」

マリアは得意げに胸をたたきましたが、そのとなりではローナがもじもじと人差し指を合わせています。

「ローナ、うまく登れるかなあ」

「魔法を使って、植物たちに助けてもらえばいいんじゃないか?」

ヴィクトルの提案に、ローナは考えこんでいましたが――やがて、首を横にふりました。

「ううん。自分の力で、がんばってみるよ」

「コツをつかめば、案外簡単に登れるんだ。ああ、でもくれぐれも登っているところを、だれかに見られないようにしてくれよな」

ウルフのいったとおり、蔓の表面はでこぼこしていて、つかみやすくなっていました。ローナもすこしずつ、みんなのあとに続いて登ってゆきます。

「下を見ちゃだめだぞ! あまりの高さに、びびっちまうからな。とにかく、上だけを見続けるんだ」

先頭を行くウルフがさけびました。高い塔の壁にだって登ったマリアでしたが、雲と同じ位置にまでやってきたのは初めてです。

体が、雲におおわれました。そして、ついに蔓の先っぽが見えたのです。

「わあ……!」

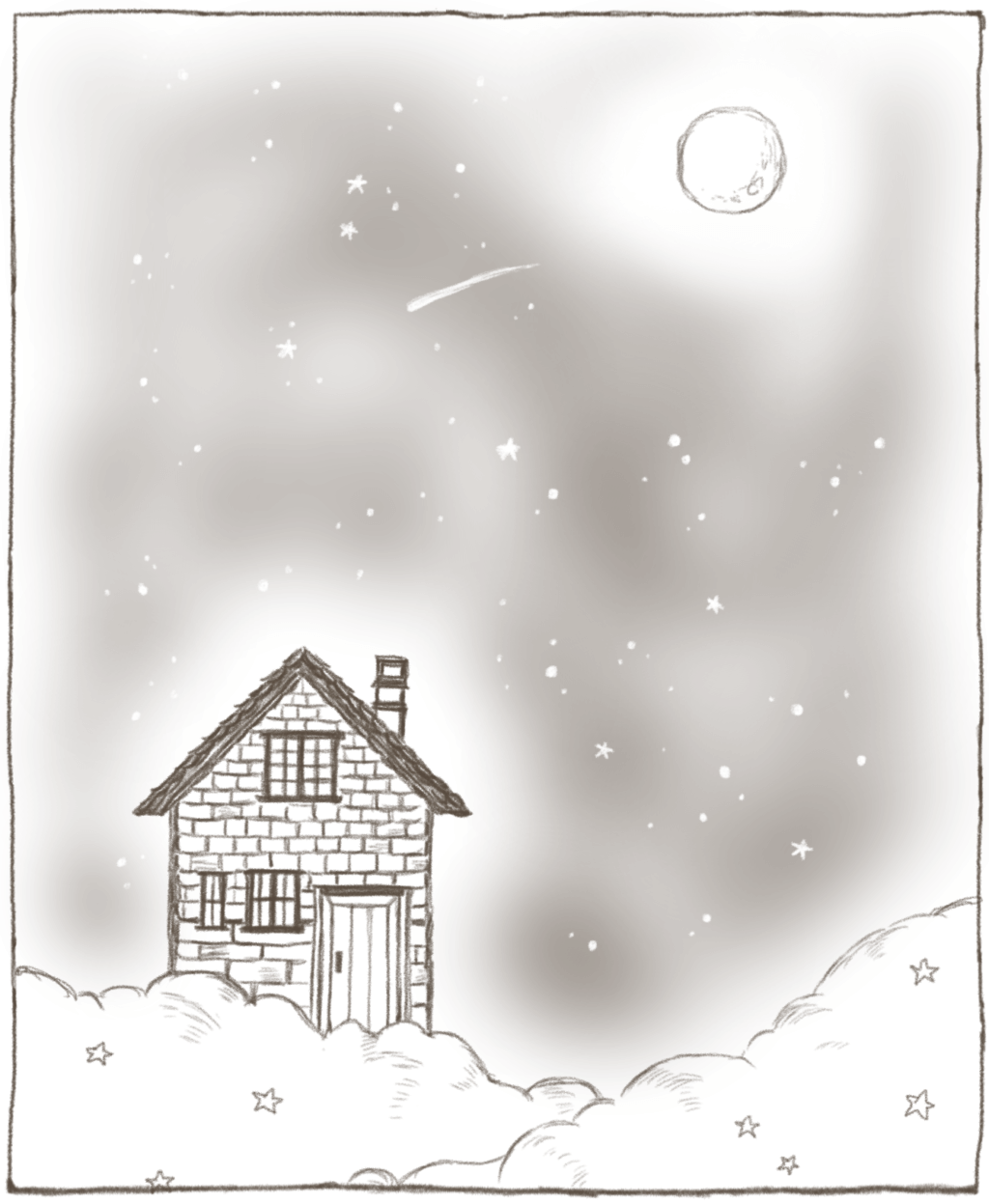

そこには、真っ白な雲の世界が広がっていました。雲の上に足を下ろすと、ふんわりとした感覚が伝わってきます。

「すごい。雲の上を歩いているよ!」

「ここはどこ? もしかして、天国?」

「そんなわけないだろ。天国だったら、死んだ人がその辺をうろうろしてるだろうしさ。天国ってのは、もっともっと上にあるに決まってらあ」

ウルフがそうこたえたと同時に、どこからか地響きがきこえてきました。どしん、とひとつ鳴るごとにマリアたちの体が飛びはねました。

地響きは、すこしずつ近づいてきます。

「な、なんの音? もしかして、魔物?」

槍をにぎろうとしたマリアの手を、ウルフが止めました。

「待ってくれ! 魔物じゃないんだ。ああ、この地響きのリズムは……あいつ、スキップなんかしてやがるぜ」

ウルフが、あきれたようにつぶやきました。

「わあい! ウルフ、きてくれたんだねえ!」

地響きと同じぐらい、おおきな声が頭の上からきこえてきて――マリアたちは唖然としました。

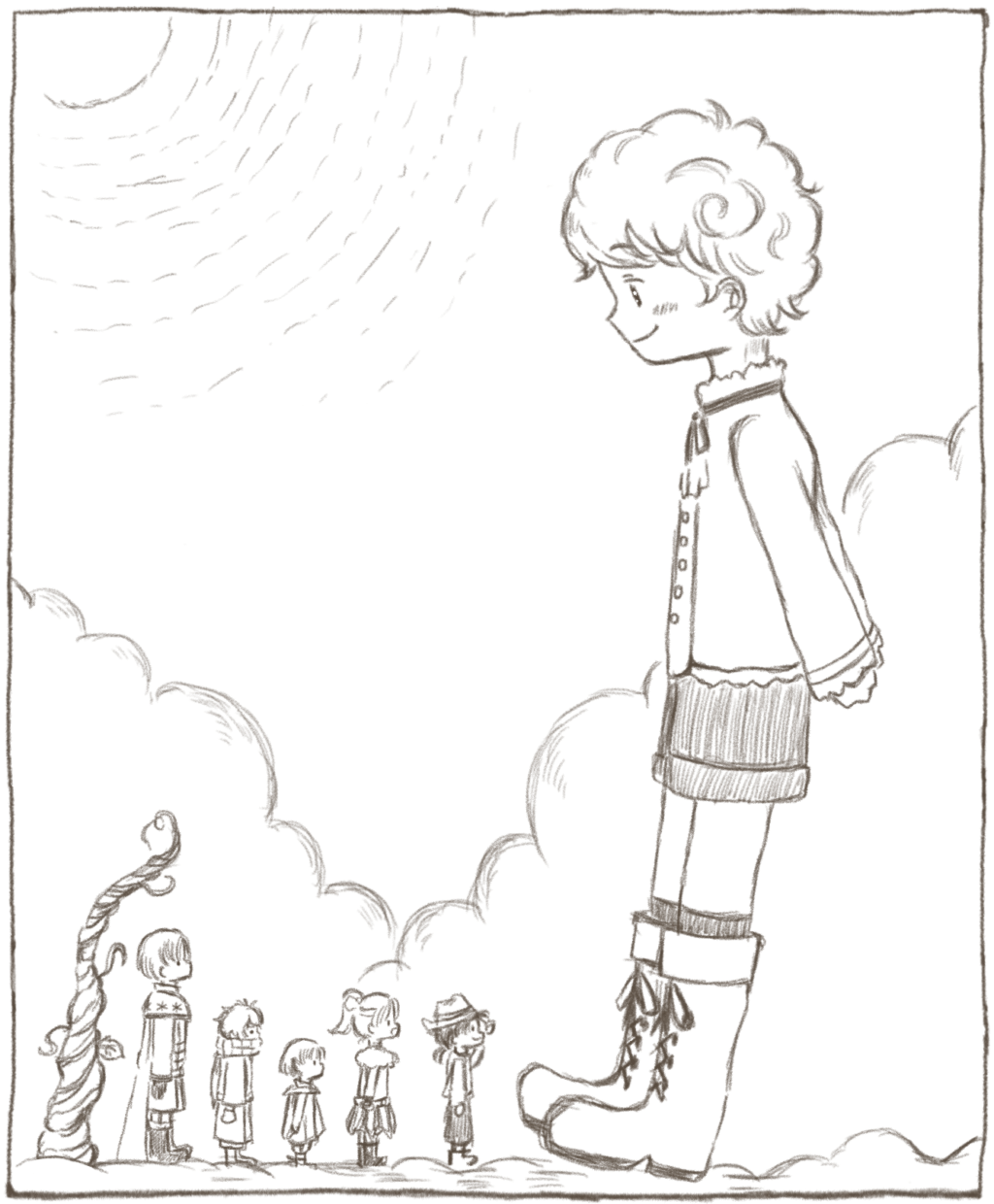

声の主は、見あげるほどにおおきな、それはもうおおきな巨人でした。

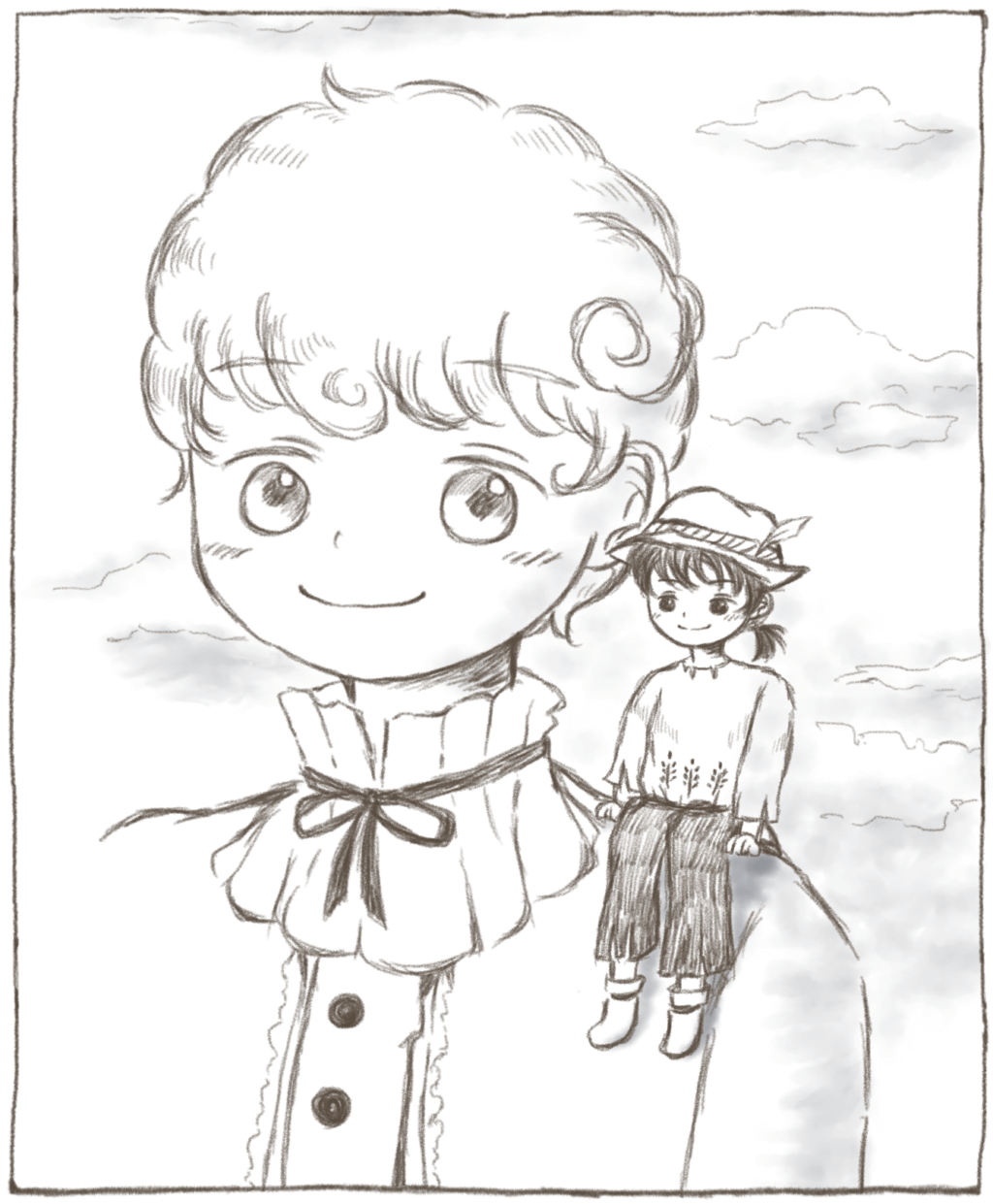

巨人の肌は雪のように白くて、髪はふわふわの金色。すんだ水色の瞳。にこにこと笑ったその顔はどこかあどけなくて、なんともかわいらしい少年でした。体がちいさかったら、どこからどう見てもウルフと同い年ぐらいの子です。

「わあ、ここにウルフ以外の人間がくるなんて初めてだ! ぼくの名前は、シープだよ。よろしくね」

「は、はじめまして……あたし、マリアよ」

「マリアの髪も、金色なんだね。ぼくとおそろいだ!」

シープはマリアたちの前にしゃがんで、さらににこにこと笑いました。

「ぼくの家においでよ。新しいお友だちもいっしょに、お茶にしよう! 先に行って、準備しておくね!」

ついてきて、とシープは再びスキップしながら、あっというまにどこかへ行ってしまいました。

まるで嵐が過ぎ去ったようでした。

「シープは……いったい、何者なんだ?」

呆然としながらヴィクトルがきくと、ウルフはえらそうに腰に手をあてました。

「おいらの、子分第一号だ!」

雲の上に建つシープの家は、これまた見あげるほどにおおきいのでした。玄関の扉だけで、地上にある城がすっぽり入ってしまいそうなぐらいです。

もちろん家具もみんなおおきかったので、シープはマリアたちをテーブルの上にのせてくれました。テーブルの上には、ちいさな椅子とテーブルが置かれていました。

「そこが、人間用の椅子とテーブルだよ。人間サイズのお皿とティーカップもあるんだ。いつでもお客さんを呼べるようにね!」

鼻歌をうたいながら、シープはお茶の準備を進めています。指の上にちいさな(マリアたちにとってはちょうどいい)ティーカップをのせて、テーブルに並べてゆきます。

こんがり焼けたスコーンやらビスケットやら、かわいらしいケーキをずらりと並べて、シープは自分の席につきました。

「さあ、お茶の時間だよ! ジャムもクリームもたくさんあるからね!」

目の前に置かれた、すばらしい香りの紅茶をマリアは一口飲んでみました。

「おいしい……! とってもおいしいわ、この紅茶」

「シープは、紅茶をいれるのがめちゃくちゃうまいんだ。さすが、おいらの子分だぜ」

ウルフも紅茶をすすって、満足げにうなずきました。

スコーンもビスケットも、ほっぺたが落ちるぐらいおいしいものでした。

「……こんなあまくておいしいもの、初めて食べた。きみが、全部作ったの?」

アランは、まじまじとケーキを見つめました。ケーキなんて食べたことはおろか、見たこともほとんどありません。

「そうだよ! ぼくは、お菓子を作るのが好きなんだ。でもそれよりも、作ったものをみんなで食べるのが一番好き!」

「アランも、料理が上手なんだよ。アランが作る料理は、優しい味がするから、ローナたちみんな大好きなんだ」

シープは、ローナとアランに微笑みました。

「それはきっと、アランの優しさが料理にこめられているからだよ。ぼくもね、飲んだ人が笑顔になってくれるといいなあって思いながら、お茶をいれているんだよ。といっても、ここに住んでいるのは、ぼくだけなんだけどね。だから、たまにウルフがきてくれると、とってもうれしいんだあ。ウルフは、ぼくの親友だから!」

そのことばをきいて、ウルフが思わず飲んでいた紅茶をふき出しました。

「親友じゃねえ! おい、シープ! おまえは、おいらの子分だっていっただろっ!」

「親友と子分って、どうちがうの?」

シープが、かわいらしく首をかしげました。

「子分ってのは、親分であるおいらのいうことをなんでもきくやつのことだ!」

「じゃあ、同じじゃないか。ぼく、ウルフのいうことならなんだってきくよ。それでウルフが喜んでくれるなら、ぼくもうれしいんだ」

「ああ、もう! そういうことじゃなくて!」

ウルフが顔を真っ赤にしておこっても、シープはむじゃきに笑っているのでした。

「ふふ。ふたりとも、仲がいいのね。シープも、地上に降りてくればいいのに。シープのお茶を飲みたいっていう人、たくさんいると思うわよ」

マリアがいうと、なぜかウルフがあせったようにごまかします。

「そ、その話は、また今度でいいじゃんか!」

「ぼくも一度でいいから地上に降りてみたいんだけど、ウルフにだめだっていわれちゃったんだ。地上には魔物がさまよっているから、強くなるまできちゃだめなんだって。早くぼくも、ウルフみたいに強くなりたいなあ」

シープはうっとりと天井を見つめました。

「ウルフはね、すごいんだよ。どんな魔物にだって、ひとりで立ち向かう勇気を持っているんだ。ウルフはぼくとちがって友だちもいっぱいいるし、人気者で、みんなから英雄って呼ばれているんだって!」

「あ、ばか! その話はするなっ!」

ウルフが止めても、シープはきく耳も持ちません。

「ウルフ……あなた……」

マリアたちは、じっとりとした視線をウルフに向けました。ウルフは、シープにまで嘘をついていたのです。

「……ウルフ。このままでは、いつか本当に痛い目にあってしまうぞ」

ため息をつきながら、ヴィクトルがいいました。

「と、と、とにかく! 今はそれよりも、金色の鳥のことだ!」

ウルフはマリアたちから目をそらして、ごほんと咳ばらいをしました。

マリアたちは、金色の鳥の羽を探しているわけを、ウルフとシープに話しました。ローナが妖精であること。そして、妖精たちのいる〈永遠の地〉にローナを連れてゆくために、金色の羽で作った羽ペンが必要であることを。

「ウルフがかぶっている帽子に、金色の羽飾りがついているでしょう。それと同じものが、あたしたちも欲しいのよ。だからウルフにきいたら、ここに連れてこられたというわけなんだけれどね……」

ウルフに二度もだまされたことは、シープにはだまっておくことにしました。

「その帽子は、ぼくが作ってウルフにあげたんだ。なかなか上手でしょ」

「ふん。親分としては、子分のおまえが作ったものを、かぶらないわけにはいかないからな。しかたなく、かぶってやってるんだ」

ウルフはぶっきらぼうにいいましたが、マリアたちはウルフが帽子を「宝物だ」といっていたことを、ちゃんと覚えていました。

(もう。嘘ばっかりついていないで、素直になればいいのに)

「それで、金色の鳥はここにいるのだろうか?」

ヴィクトルが問いかけると、シープはうなずきました。

「いるよ。そこまで連れてくから、みんなぼくの肩にのって」

シープはマリアたちを肩にのせて、雲のはしまでやってきました。太陽は西にかたむき、空はオレンジ色に染まっています。

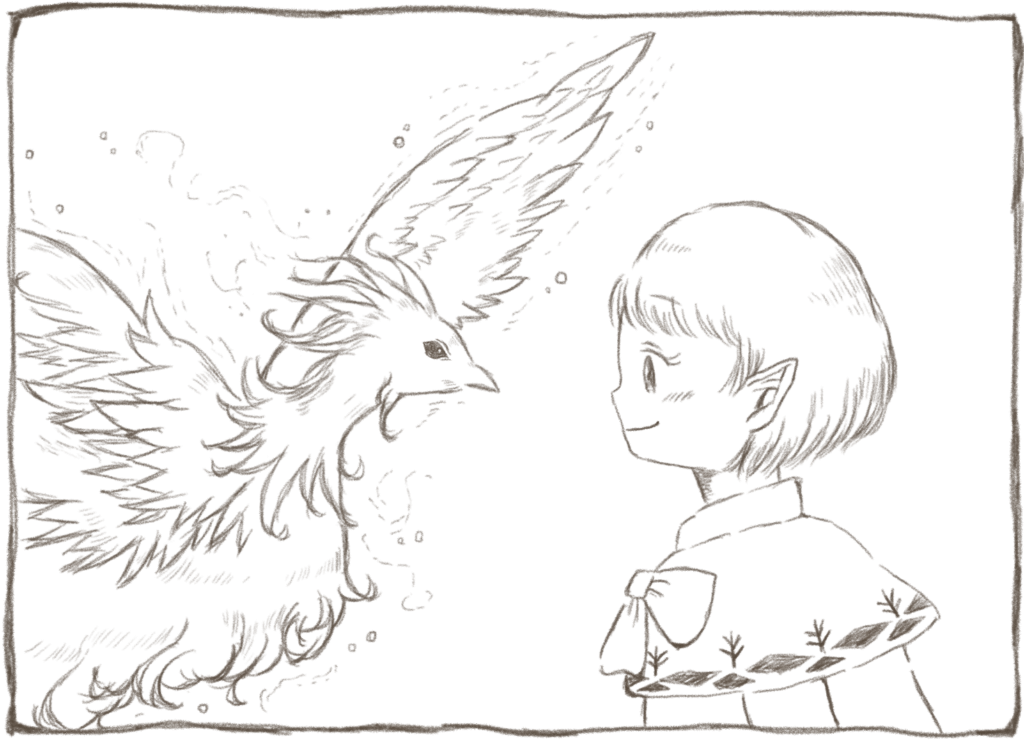

シープが、空に向けて指笛をふきました。すると遠くから、金色にかがやく鳥がこちらへと飛んできたのです。

「きれい……!」

思わず、マリアがつぶやきました。翼を羽ばたかせるたびに、金色の粒が舞い散ります。粒が太陽の光を浴びて、辺りは一層、かがやきました。

金色の鳥がシープの指に止まり、翼を広げました。その姿の、優雅で美しいこと! みんな、しばらくその姿に見とれていました。

「やあ、ごきげんいかが? お願いがあるんだけれど、いいかな? きみの羽を一本、分けてほしいんだ」

シープがささやくと、鳥は首をかしげたあと、ちいさく鳴きました。

「いいって。さあ、羽を一本ぬいて」

ローナはおそるおそる鳥に近づき、その美しい翼をなでました。生き物の温かさが、ローナの手に伝わってきます。

そして、なるべくちいさな羽を選んで、優しくぬきました。たった一本のちいさな羽は、ローナの手の中でかがやいています。今度こそ、本当に羽が手に入ったのです。

うれしくて、幸せな気持ちが、ローナの心をじんわりと温めました。

「どうも、ありがとう。大切にするね」

鳥は再び鳴き声をあげると、シープの指を飛び立ち、やがて見えなくなりました。

「あの鳥はね、ぼくが卵から育てたんだ。ある日とつぜん、ここに金色の卵が落ちていてね。そばに親鳥もいたけど、ひどいけがでとうとう助からなかった。残された卵をぼくが育てたら、ぼくを親だとかんちがいしちゃったみたい。おおきくなっても、いつもぼくのそばにいるんだ」

シープは空を見あげました。

「でも、いつまでもいっしょにいるわけにはいかないんだ。ぼくは鳥じゃないから。あの子はこれから、どこかにいる仲間を見つけて、その仲間といっしょに暮らすんだ。悲しいけれど……もうすぐ、お別れなんだよ」

鳥が飛び去った軌跡に、まだ金色の粒が残っていました。

あの鳥は、どこへ飛んでいったのでしょう。また、シープの元へもどってくるでしょうか。それとも、自分の本当の居場所を探して、どこか遠いところへと旅立っていったのでしょうか――。

「でも、まだいてくれてよかったよ! ローナが羽を手に入れられたもんね。ローナも、仲間のところに一歩近づいたんだ」

ローナは、手の中の羽を見つめました。羽はいつまでも、美しい光を放っていました。

♫ Ⅶ 嘘をつくそのわけは

空に、丸い月がうかんでいます。今日はこのままシープの家で過ごして、明日になったら地上にもどることになったのです。

なかなかねむれなかったマリアは、家の外へと出てみました。

すんだ空気の中、星空はただ静かにまたたいていました。

アランが、ひとりで星空を見あげています。マリアが近寄ると、アランがふり向きました。

「あなたも、ねむれないの?」

マリアがたずねると、アランは首を横にふりました。

「星を見てた。好きなんだ、星を見るの」

アランのとなりに立って、マリアは星空に手をのばしました。

「ここは地上よりも、ずっと空に近いところだもの。ひょっとしたら、月にだって手が届くかもしれないって思ったけれど、全然そんなことはなかったわねえ」

月も星も、地上で見たときと変わらないぐらい、はるか遠くにありました。そして地上で見たときと同じように、優しい光でマリアたちを照らしているのでした。

「金色の羽、見つかってよかったわ。残りの物だって、あたしたちならきっと見つけられるわよね? ね?」

食い入るようにマリアがいうので、アランはあわててうなずきました。

すべてが手に入ったら、ローナはこれから妖精の仲間たちといっしょに、幸せに暮らしてゆくのです。ヴィクトルもいずれは自分の国に帰るだろうし、アランもきっと、砂漠の盗賊たちとまたいっしょに暮らしてゆくのでしょう。

「みんな、帰るところがあっていいわねえ。うらやましいなあ」

「……マリアは、どうするんだ。その……この旅が終わったあとはさ」

マリアの故郷が魔物にほろぼされてしまったことは、アランだけが知っていました。前にこうしてふたりになったときに、ぽつりと話されたのです。

「もちろん、旅を続けるわ! だって、みんなとさよならしたあとだって、魔物がいなくなるわけじゃないもの」

それに、元々はひとり旅だったのです。ローナと出会わなかったら、今もひとりだったかもしれません。

自分が槍をふるって、だれかの命が助かるなら。それだけで、マリアはどんなことだってのりこえられると思っていました。たとえ、この先ひとりぼっちになってしまったとしても。

アランはなんとも複雑な顔をしながら、マリアを見つめていました。

「あら? あれ、ウルフじゃないかしら」

マリアが指差した先には、ちいさな人陰がありました。ウルフが雲のはしっこで、うずくまっているのです。

「どうしたの。おなかでも痛いの?」

マリアが声をかけると、ウルフは目をこすりながらふり向きました。その目が赤く腫れていました。

「まあ、ウルフ。あなた、泣いていたの?」

「ち、ちげえよ! ちょっと、目にごみが入っただけだい!」

強い口調でいいかえすと、ウルフは立ちあがりました。

「なあ……まだ、おいらのことをおこってるか? 嘘をついたこととかさ」

マリアは、首を横にふりました。

「謝ってくれたし、もういいわ。でも、嘘はよくないと思う。どうして、シープにまで嘘をついているの? シープは、あんなにも地上にあこがれているのに。連れていってあげればいいじゃない」

ウルフはしばらくだまったあと、重い口を開きました。

「だって……もし巨人が地上にあらわれたら、みんなおどろくじゃんか。巨人をおそれて、攻撃するかもしれない。そしたら、あいつはどうなる? そりゃあ、体はおおきいから人間の攻撃なんてへっちゃらだろうけどさ。でも、心はきっと傷つくに決まってるんだ。あいつには、そうなってほしくないんだよ」

マリアたちは目を丸くしました。さっきまでシープのことを「子分だ」なんていってえらそうにしていたウルフと、同じ人物だとは思えません。

「じゃあ、その気持ちをちゃんとシープに伝えなくちゃ」

「無理だよ。あいつは、おいらのことを英雄で人気者だと思ってるんだ。本当のおいらを知ったら、嘘をつかれていたことを知ったら――きっともう、おいらのことなんて見向きもしないよ」

「そんなこと、ないわよ」

「そうなんだよ。あんたたちだって、おいらのことひどいやつだと思っただろ? 二度もだまして、ばかにしてさ」

ウルフはマリアたちを見つめました。今にも泣きそうな顔をしていました。

「……おいらの父ちゃんと母ちゃんはさ、おいらがちいさいころに、死んじゃったんだ。それからはあのぼろっちい小屋で、ひとりで暮らしてる。最初は、農場の人たちが親切にしてくれたよ。おいらのこと、かわいがってくれた。

でも、どんな人たちも、やっぱり自分の子どもが一番大事なんだ。おいらのことを一番に大切にしてくれる人は、どこにもいない。それが、すごくさびしくて……いたずらをしたり嘘をついたりして、農場の人たちの気を引こうとしてたんだ。最初はいたずらに引っかかってくれたり、嘘をついたおいらのことをしかってくれたりしたけど――だんだんと、相手にされなくなった。自分でも、わかってたんだ。おいらはもう、きらわれ者なんだって。みんな、おいらがじゃまなんだよ」

マリアもアランも、なにもいわずにウルフの話をきいていました。ウルフのことばは今度こそ、まぎれもない本当のことなのでしょう。

「ある日、おいらは不思議な色をした豆を拾った。もしかしたら食い物が育つかもって軽い気持ちで、その豆を家の裏にうめたんだ。そうしたら、あの太い蔓が一晩で育っちまった! そりゃあもう、びっくりしたよ。しかも勇気を出して登ってみたら、巨人の家につながっていやがるじゃんか。あいつに見つかったときは、この世の終わりかと思ったぜ。大鍋に放りこまれるか、それか一飲みにされるか……」

「でも、実際はお茶をごちそうされたのね」

マリアが口をはさむと、ウルフは「そうそう」と笑いました。

「シープは、ひとりぼっちの巨人だった。ずっと、だれかとお茶をしたがってたんだ。だからおいらが、お茶の客人第一号になってやる代わりに、シープをおいらの子分第一号に任命してやったというわけだ!」

ウルフが、それは楽しそうにシープの話をするので、マリアはうれしくなりました。

「でも……いきなりそんな蔓が生えたら、ほかの農場の人たちも気になって登るんじゃないか?」

アランが問いかけると、ウルフはうなずきました。

「おいらも、そう思ったよ。蔓を登って、もしほかの人たちがシープのことを知ったら、大変なことになる。シープを悪い巨人だって決めつけて、どこかおおきな国の兵士がやってきて、大砲をうちこむかもしれない。シープをつかまえて、巨人兵として戦わせようとするやつだって出てくるかも。だからおいらは、もっと農場の人たちに嘘をついて、いやがらせをして――とことんきらわれて、だれもおいらの家にこさせないようにしようと思った。

思いのほか、うまくいったんだよ。いつのまにか、あの蔓はふれたものに災いをもたらすものだなんていわれるようになった。おいらが嘘をつきすぎたから、神さまが天罰をくだすために生やしたものなんだってさ。笑っちゃうよな。

……気がついたら、嘘をつく理由が変わってた。きらわれたっていいって思った。でもおいら、だれかと仲良くなる方法もわからなくなっちゃってたんだ。だから、シープにも自分が英雄だなんて、人気者だなんて嘘をついて――」

そこまで話して、ウルフが長いため息をつきました。

マリアとアランも、だまっていました。

「……それが、きみが嘘をつく本当の理由だったのか」

背後から声がして、ふりかえると、ヴィクトルが立っていました。

「ヴィクトル! きいていたの?」

「きみたちの寝床が空になっているから、探しにきたんだ。子どもは、もっと早くねなきゃだめじゃないか」

「ごめんなさい……」

素直にマリアたちが謝ると、ヴィクトルはこまったように微笑みました。

「いいや、わたしもきみたちの話をぬすみ聞きしてしまったからな。おたがいさまだ」

「ローナとシープは?」

「ふたりとも、ねむっているよ。特にローナは蔓を登ったり走り回ったりしたから、つかれたんだろう。洞窟では魔法も使っていたしな」

ウルフはたじたじとなって、ヴィクトルを見あげました。

「あのさ……洞窟に鳥がいるなんて嘘をついて悪かったよ。まさか本当に、あんな危険なところに行くと思わなかったんだ」

ヴィクトルはかがんで、ウルフと目を合わせました。ヴィクトルの瞳は、とても優しげでした。

「きみが、わたしたちに嘘の場所を教えたのは、わたしたちを蔓から遠ざけたかったからか?」

ウルフはうなずきました。

「だってあんたたち、強そうな武器を持っていたから……シープをやっつけにきた人かと思っちゃったんだ。しかも、金色の鳥のためならどこにだって行くなんていうからさ、いつか蔓を登るんじゃないかってひやひやしたんだよ。どうにかして、この農場から追い出さなきゃってあせっちゃって……」

「なに、それ! あたしたち、悪くもないひとをいきなりやっつけたりなんてしないわよ!」

マリアがおこって腰に手をあてました。

「だ、だから悪かったって……。あんたたちのことが心配になったから、様子を見に行ったんだ。そしたらちょうど、洞窟から出てきたのを見たってわけ。出てきたってより、砂嵐にふき飛ばされていたけど」

ウルフが洞窟の前にいたのは、マリアたちをばかにするためではなかったのです。ウルフはずっと、マリアたちに嘘をついたことを後悔していたのでした。

「まあ、洞窟探検も楽しかったからいいわ。あたしは興味ないけれど、へんてこな本も手に入ったし」

洞窟内で手に入れた本は、ヴィクトルが持っています。中身は読めませんでしたが、もしかしたら今後、役に立つことがあるかもしれません。

「ウルフ。なにはともあれ、きみの本当の気持ちがわかってよかったよ。きみが悪い心を持っていなくて、よかった」

ヴィクトルにそういわれて、ウルフは照れくさそうに頭をかきました。

「それにしてもさ、マリアたちはどうしていっしょに旅をすることになったんだ? みんな、髪の色も目の色も、着ている服の模様だってちがうのに」

ウルフにそうきかれて、マリアたちは顔を見合わせました。いつもいっしょにいるのが当たり前になっていて、考えたこともなかったのです。

「さあ、どうしてかしら。最初にあたしがローナと出会って、旅をしていくうちに――いつのまにか、いっしょにいるようになったのよ。運命が、そうさせたのかもしれないわね」

ローナも、ヴィクトルも、アランも。三人と出会ったことは、決してただの偶然ではないのだろうと、マリアは思いました。

「それに金色の羽だって、ローナだけが必要なものなんだろ? それなのに危険な洞窟にだって、迷わずに進んでいって……どうしてたったひとりのために、そこまでがんばれるんだ?」

「だって、お友だちだもの。ローナのこと、大好きだもの。それだけだわ」

マリアのことばに、ヴィクトルとアランもうなずくのでした。

「そっか……みんな、仲がいいんだな」

「最初から仲がよかったわけではないよ。初めて出会ったとき、わたしはいきなりマリアに『ばかにしないで!』っておこられたんだ。ただ、道を教えただけだったんだけれど」

苦笑いをうかべながら、ヴィクトルにそういわれてしまいました。

「そ、それをいうならアランだって! あたしたちがどれだけ追いかけたって、すぐにひとりでどこかへ行っちゃって、全然心を開いてくれなかったじゃないの!」

「な、なんでおれの話になるんだよ」

アランはめんどうくさそうに、目をそらしました。

「それにローナだって……きっと人間のことを、こわいと思ったことがあるだろう。妖精は、人間の手によってほろぼされてしまった過去があるんだ。けれどそれでも、わたしたちのそばにいてくれる。わたしたちのことを信じて、好きだといってくれるんだ」

けんかだってしたことあるし、おたがいの知らないことだって、まだまだたくさんあります。それぞれ、話していないことだってあります。けれどみんなのことが大好きで、大切に思う気持ちは変わることはないのです。

「……うらやましいな。おいらの友情は、嘘でぬり固められたものだから……」

悲しげにつぶやいたウルフの手を、マリアが強くにぎりました。

「ウルフ。本当のことをシープに話すのよ。あたし、絶対にシープは許してくれると思う。あなたが本当はとっても友だち思いであること、きっとシープにも伝わるわ」

ウルフの瞳が、きらりと光りました。

「そう……かな」

「ええ。それにね、あたしたちだって、もうウルフとお友だちだわ。嘘でもなんでもない、本当のお友だちよ」

「……そっか。ありがとう。おいら、シープとも本当の友だちになりたいな……」

そのとき、一筋の流れ星が、空を通りぬけてゆきました。けれどそれに気づいた人は、だれもいませんでした。

♫ Ⅷ 本当の友だち

夜が明けて、マリアたちはシープに別れのことばを告げました。

「もう行っちゃうなんて、さびしいなあ。絶対、また遊びにきてね」

シープはマリアたちに、作ったお菓子をたくさん持たせてくれました。

「ローナ。ぼく、きみが仲間たちと無事に再会できるように、お祈りするからね」

「ありがとう。いつかまた、シープに会いにくる。約束だよ」

ローナは握手の代わりに、シープの人差し指の先にふれました。

「なあ、シープ……」

ウルフが、なにかをいいかけました。

「なあに?」

シープは昨日と変わらない笑顔を、ウルフに向けました。

「……いいや、なんでもねえよ。またくるぜ」

ウルフは手をひらひらとふって、蔓の方へと行ってしまいました。

「いいの? シープに伝えなくて……」

「……いいんだ。あいつの瞳を見ていたら、なにもいえなくなっちまった」

そういい残して、ウルフはひとり、蔓を降りてしまったのです。

その背中を、マリアは心配そうに見つめました。

登ったときとは打って変わって、蔓を降りるのはなんとも簡単なものでした。蔓の表面をすべってゆくだけでいいのです。

風のような速さで、マリアたちは地上へとたどりつきました。いよいよ、ウルフともお別れです。

「いろいろ、ありがとう。元気でね」

「ああ。あんたたちも、妖精たちのいるところに、たどりつけるといいな」

そうことばを交わして、マリアはふと、なにかが足りないことに気づきました。

「ねえ。ウルフ、帽子は?」

ウルフの頭には、帽子がのっていませんでした。シープが作ったという、金色の羽飾りの帽子です。

ウルフは頭に手をあて、「しまった」と舌打ちをしました。

「あいつの家に、忘れてきた!」

ウルフがそうさけんだときです。

「う、うわああ! なんだ、あいつは!」

農場の人たちが、空を指差しながらさわいでいます。

ふりかえると、なんとシープが、蔓をつたって地上に降りてくるではありませんか。

「げっ! あいつ、なんで降りてきやがるんだ!」

ウルフがあせったようにいいました。

あらわれた巨人の姿に、農場はたちまち大混乱となりました。

「災いだ! 災いをもたらす巨人が、地上に降りてくるぞ!」

「どうしよう! このままじゃあ、畑がふみつぶされる!」

「それどころか、わたしたちみんな、巨人に食べられるんじゃないか!」

人々は青ざめ、ふるえました。どこかへにげ出す人や、果敢にも斧を手にする人や、石を片手に巨人めがけて投げようとする人たち。もはや収穫祭どころではありません。

「大変だ! 農場の人たちの誤解を解かなければ!」

必死で説得しようと声を張りあげますが、だれもマリアたちの話に耳をかたむけてくれません。

「あいつが降りてくる前に、蔓の根本を切るんだ! あの高さから落ちれば、さすがの巨人も生きられん!」

だれかがそういったのをきっかけに、みんなが斧を持って蔓の真下へと走り出しました。

「みんなを止めないと!」

そうさけんだマリアの横を、ウルフがひとり、かけぬけました。

人々の前に、ウルフが立ちふさがります。

「やめてくれ! 蔓を切らないでくれ! あの巨人は、いいやつなんだ! 悪いことなんかしねえよ!」

悲痛なウルフの声をはねつけるように、人々は斧をふりあげました。

「おまえ、この期におよんでまだ嘘をつくのか! おれたちの畑がつぶされてもいいのか? おれたちが、あの巨人に食べられてもいいのか? いいかげんにしろ! いつもいつも、おれたちの邪魔をしやがって!」

「今回ばかりは、本当なんだよう! あいつは、シープは、おいらの大事な親友なんだ! 今まで嘘をついたことも、いたずらをしたことも、全部謝るよ! この農場を出て行ったっていい。もう二度と、あんたたちに迷惑かけないって約束するよ。だからお願いだよ、シープを傷つけないでくれ!」

ウルフの真剣な瞳に、何人かの心に迷いが生まれたようでした。それでもウルフのことばが信じられないのか、斧を持つ手をおろすことはありませんでした。

「出ていくってなら、今すぐ出ていけよ!」

だれかが、ウルフに石を投げつけました。ウルフは、それをよけることはしませんでした。石は額に当たって、血が流れました。

「ウルフ!」

よろけたウルフを、マリアたちが支えました。石を投げた人は、ばつの悪そうな顔をしてウルフのことを見ています。

血を流しながら、ウルフは必死に懇願しました。

「ごめんなさい。今まで嘘をついて、本当にごめんなさい。でも、どうか今だけは信じてほしいんだ……おいらは悪いやつだけど、シープは悪いやつじゃないよ。おいらなんかと友だちになってくれる、優しい巨人なんだよ。紅茶を入れるのもうまいし、お菓子だって作れるんだ。すごいやつなんだよ。おいらは、嘘をついた罰を受けるよ。死んだっていい。ずっとひとりぼっちでもいい。だからシープを、殺さないでくれ。お願いだよ……」

額から流れた血が、ぽたぽたと地面に落ちました。

だれも、なにもいいませんでした。

やがて――ひとり、またひとりと、斧を持つ手をおろしてゆきました。

「ウルフ……? けがしてるの?」

地上に降り立ったシープが、優しくウルフの体をすくいあげました。シープの手の中で、ウルフはちいさく問いかけました。

「シープ……おまえ、なんで地上に降りてきたんだよ」

「ウルフ、帽子を忘れていったじゃないか。それを届けにきたんだよ。だって、ひとの心がこもったものは、きみを魔物から守ってくれるんでしょう? ぼく、きみのことを考えながらこの帽子を作ったんだよ。魔物と戦うきみが、無事でいられるように」

ウルフは力なく笑いました。

「なんだよ、それ。おまえ、本当にお人好しが過ぎるぜ。……なあ、シープ。おいらはな、英雄なんかじゃないんだ。人気者でもない。魔物だって、一度だってやっつけたことなんてないんだ。

ずっと、嘘をついてた。おまえが親友だと思っていたやつは、大嘘つきで、きらわれ者で……どうしようもないやつなんだよ。だましてて、悪かったな」

シープは、そのすんだ瞳で、ウルフを見つめました。

「嘘じゃないよ」

優しい声で、シープはいいました。

「ウルフは、ひとりぼっちだったぼくと友だちになってくれた。体のおおきさがこんなにもちがっても、こわがらずに会いにきてくれた。今だって、けがをしてまで、ぼくのことを守ってくれたんだ。ぼくにとっては、きみは強くて、勇気がある最高の英雄なんだよ」

ウルフは、うつむきました。頬をつたう涙を見られたくなくて、いつまでもうつむいていました。

ふたりの友情に、最初から嘘などなかったのです。

さて。そのあとはどうなったかって?

農場の人たちは、それこそ最初はシープをこわがっていましたが――天使のように愛らしい笑顔をふりまくシープが、みんなと打ち解けるのにそれほど時間はかかりませんでした。

体がおおきくたって、中身は子どもそのもの。農場の子どもたちを肩にのせて遊ぶ姿は、なんとも微笑ましいものでした。

「ちぇっ。見てくれがいいやつは得だよなあ。あいつがもしけむくじゃらで、牙が生えていて、ぎょろ目だったら、絶対こんなふうにはなってねえよ!」

丘をかけ回るシープを見つめながら、ウルフが口をとがらせました。

「あら。シープがみんなと仲良くなれたのは、シープがだれのことも傷つけない、優しい心を持っているからよ」

マリアがいいかえすと、ウルフは「そ、それはそうだけどさ……」と気まずそうに顔をそらしました。

ウルフの額には、石が当たった傷痕がそのまま残っていました。どうしてだか、ローナがどれだけ治療をしても、傷が治ることはなかったのです。

「まあ、あいつの親分としては、傷ひとつぐらいあった方がかっこいいだろ」

そういって、ウルフは鼻の下をこすりました。

ウルフはこれからも、この農場で暮らしてゆくことになりました。もう二度と、嘘をつかないと農場の人たちにちかったのです。みんなが、すぐに許してくれたわけではありませんでしたが――それでも、ウルフに仕事をあたえてくれたり、家を直してくれました。

いつか、またここにくるときには。そのころには、きっとウルフは笑顔で、たくさんの人に囲まれているだろうとマリアは思いました。

「ウルフ! こっちにおいでよ。きみも、いっしょに遊ぼう」

丘の上から、シープが手をふりました。ウルフもそれにこたえるように、ふりかえします。

ウルフともシープとも、今度こそお別れです。

「それじゃあな。旅、がんばれよ! あんたたちなら、きっとどんな困難だって、のりこえられると思うぜ」

ウルフはにっと笑って、シープの元へとかけてゆきました。

「さあ、あたしたちも行きましょう! なんだか、思いっきり体を動かしたくなってきたわ。ローナ、あの丘の上までいっしょに走るわよ」

「うん!」

マリアとローナが、仲良くかけ出します。

「そんなに走ったら、転んでしまうぞ!」

その後ろから、ヴィクトルが声を張りあげました。

「……あのう、ヴィクトルさん」

アランにちいさく声をかけられて、ヴィクトルがふりかえりました。

「どうしたんだ?」

「……ウルフが、おれたちに金の鳥が洞窟の奥にいるっていったとき。もしかして、嘘だってわかっていたんですか?」

ヴィクトルが、目を見開きました。

「空を飛ぶはずの鳥が、洞窟の奥にいるなんて話、今ならおかしいってすぐにわかります。ヴィクトルさんなら、もっと早くに気づくはずだって思って……」

アランのことばをきいて、ヴィクトルはこまったように微笑みました。

「そうだな。わたしは、ウルフの話をきいたときは、すくなくとも信じていなかったよ。正直なところ、洞窟に行ってもむだ足になると思っていた。だから、吊り橋をわたるのを止めたんだ。危険だったからね」

それでも、最後にはヴィクトルは引きかえそうとはいわなかったのです。それはどうして? という目で、アランはヴィクトルを見あげました。

「マリアや、ローナや、きみが。ウルフのことばを、ただまっすぐに信じていたから。だからわたしも、ウルフを信じて奥まで行こうと思った」

ヴィクトルは優しい瞳で、マリアとローナの背中を見つめました。

「わたしたちがこれから生きてゆくうちに、だれかにだまされることはきっとある。人を信じたせいで、傷つくことだってあるかもしれない。正直者がばかを見るなんてことばがあるぐらいだ。自分を守るために、人を疑うことも時には大切なんだろう。

それでも、だ。信じる気持ちが、だれかを救うことだってある。できることなら、人を疑うのではなく、人を信じ続けたい。きみたちを見て、わたしもその気持ちを失くしたくないと、思ったんだ」

マリアとローナが、ふり向きました。ふたりの姿は、あっというまに遠くはなれています。

「ちょっと! ふたりとも、おそいわよ!」

「早くきて! ここから見える景色が、とってもきれいなんだよう!」

丘の上から、ふたりがさけびました。ヴィクトルとアランは顔を見合わせると、かけ足でマリアたちの元へと向かったのでした。