間奏曲

なんてことない特別な一日

♫ Ⅰ 旅の合間の休憩は

これは、マリアたちがヴィクトルの故郷を発ち、さらに北へと向かっていたときのお話です。

まだまだ真っ白な雪が積もった、冬景色が続く道のりを歩き続けていると。

「見て! 街があるわ」

白い息をはきながら、マリアが道の先を指差しました。たしかに、様々なおおきさの建物が集まっているのが見えます。お祭りでもやっているのでしょうか、遠くからでも楽の音がきこえてきました。

ヴィクトルが、地図を広げました。

「あそこはたしか、エトワールという街だったはずだ。美術や、文芸や、音楽や、演劇。そういった芸術を愛する人たちが集まる街だと、きいたことがある」

ヴィクトルの話では、街にはいたるところに劇場や舞台があって、その形も様々。屋外だったり、屋内だったり、どの方向から見ても楽しめる円形だったり、立派なオルガンや噴水が備え付けられたものだったり――。

劇団員や演奏家たちは、それぞれ自分に合った劇場を探して、そこで演じるのだそうです。

それをきいたローナは、目をらんらんとかがやかせました。

「うわあ! それって、とってもすてきな街に決まっているよ! 行ってみたいなあ。それに、楽器も直せるかもしれない」

ローナは、肩からさげたハーディガーディのハンドルを回しました。けれど、音は出ませんでした。すこし前に、弦が切れてしまったのです。

「ローナの楽器がこわれたままなのもよくないし、行ってみましょうよ! それに、なんだかとっても、楽しそうなところじゃない?」

うきうきとはずんだマリアの声に、ヴィクトルとアランもうなずきました。

そういうわけで、マリアたちはエトワールへと向かったのですが――そこで、こまったことになってしまったのです。

♫ Ⅱ 芸術の街

エトワールの街並みは、それはにぎやかで華々しいものでした。街の看板は、いくつもの劇団の貼り紙でうめつくされています。道ばたで楽器を奏でる人、似顔絵をかく人、軽やかなステップでダンスをおどる人。道化師や、動物を模した着ぐるみを着た人たちが、子どもたちにお菓子や風船を配っています。

髪の色や服装も様々で、街全体がまるで絵の具をのせたパレットのように、色あざやかなのでした。

マリアもローナもアランも、瞳をきらきらとさせました。ヴィクトルはそんな三人を、おだやかな表情で見つめました。

「せっかく、この街までやってきたんだ。たまには、みんなで好きなものを食べたり見たりして、過ごすのもいいんじゃないかな」

ヴィクトルのことばに、マリアとローナは「ばんざい!」と両手をあげました。アランはすこし遠慮がちにヴィクトルを見あげましたが、それでもうれしそうに、にこっと笑いました。

じつはこれまで、結構切りつめた旅だったのです。食事は人からもらった食べ物や、安い缶詰ばかり。新しい服だって買わなかったし、寒くても晴れた日の夜は野宿をしていました。だれも、それに文句をいったことはありませんでした。

(三人とも、ずっとがんばってきたんだ。つらいこともあった。悲しいことも。ときには息抜きをすることだって、大切だろう)

ヴィクトルがそう考えていると、マリアが「早く行きましょう!」と、笑顔でヴィクトルの手を取りました。

時間が過ぎるのも忘れて、マリアたちは楽しんでいました。

軽快な音楽に合わせて手拍子をしたり。きれいな装飾品や、小物が売られた屋台を見たり。街の名物であるという、温かなぶどうのジュースを飲んだり。人魚を題材にした劇も観て、前に出会ったルゥルゥのことを思い出したりもしました。

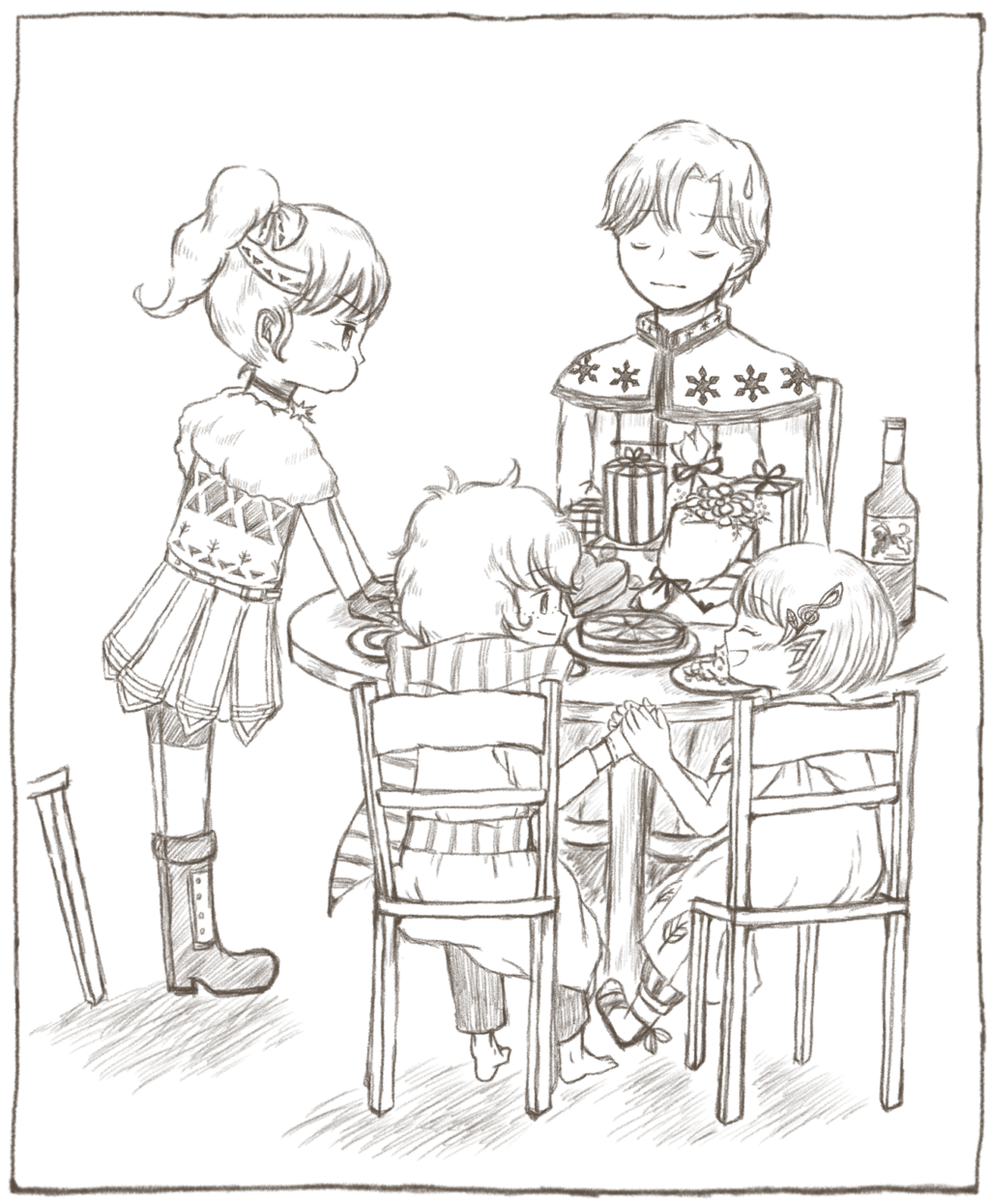

夜には、豪華な夕食を食べました。見たことのない料理がいくつも並んでいます。

「これ、なに?」

アランが、まじまじと皿の上を見つめました。食べてしまうのがもったいないほど、かわいらしくてまんまるとしたお菓子が、ころんとのっています。

「それはね、マカロンっていうお菓子なのよ。とーってもあまくて、食べただけで幸せになれるんだから!」

マリアは、うっとりと頬に手をあてました。アランはおそるおそる口に運んで、そして――雷が落ちたように固まりました。あまりのおいしさに、目の前に映る世界が、さらに明るくなったような気がしました。

「ローナも、楽器が直ってよかったな」

ヴィクトルが微笑むと、ローナはうなずいてハーディ・ガーディのハンドルを回しました。今度はちゃんと、音が鳴りました。この街には楽器屋もあって、そこで楽器を直すことができたのでした。

「楽器も直ったことだし、ローナもこの街で歌をうたったらどう? きっと、人気者まちがいなしだわ!」

ごきげんなマリアが、そう提案しました。

「それはいい。明日さっそく、どこかで演奏してみたらどうかな」

「せっかくなら、すてきな舞台の上でやりたいわね! そしてたくさんのお客さんにきいてもらうの。なんていったって、ローナの歌は最高だから」

「どうすれば、舞台や劇場を貸してもらえるんだろう」

ローナを差し置いて、マリアたちは盛りあがっています。ローナは目をぱちくりとさせていましたが、やがて愛おしそうに、ハーディガーディを見つめました。

「ありがとう。ローナの歌を好きになってくれて、とてもうれしい……」

こうして、楽しい食事の時間は過ぎてゆきました。食事のあとは、宿のベッドでねむりにつきました。このベッドだって、雲に包まれているかのようにふんわりとしているのです。幸せな一日を思いかえしながら、マリアたちは夢の中へと入ってゆきました。

そして――。

次の日の朝、四人は神妙な顔をしながら、部屋のテーブルを囲んでいました。

テーブルの上には、ちいさな硬貨がたった一枚。

それが、今のマリアたちの全財産でした。

♫ Ⅲ お金を手に入れるには

ヴィクトルが、深く息をはきました。

「……すこし、遊びすぎてしまったようだな。まさか、こんなにも所持金がなくなってしまっていたとは……」

いつもはしっかりしているヴィクトルでさえ、昨日はとてもうかれていました。ついつい、めずらしい本や気になる本を見つけるたびに、何冊も手に取ってしまっていたのです。

こまったことになりました。硬貨一枚では、とても旅を続けられません。

「なくなっちゃったものは、しかたがないわ。それに、昨日はとても楽しかったじゃない! 大切なのはお金じゃないわ、思い出よ!」

マリアが、元気よくいいました。そのことばに「それもそうか」と、みんなはとりあえずうなずきました――状況は、なにも変わりはしませんでしたが。

「とにかく、すぐにでも旅の資金を得なければならないな」

「でも、お金って、どうすれば手に入れられるの?」

首をかしげたローナのとなりで、マリアはにっこりと笑いました。

「もちろん、働くのよ! 一日みんなでこの街で働けば、また旅を続けられるわ」

みんなは顔を見合わせました。たしかに、マリアのいうとおりです。子どもでも働いている子はいるし、たのみこめば靴みがきや皿洗いなどをさせてもらえるかもしれません。

しかし、ローナもヴィクトルもアランも、街で働くというのは初めてのことでした。もちろん、マリアもです。

それに四人まとめて雇ってくれるところも、そう簡単には見つからないでしょう。つまりこの街で働くには、ひとりひとりがどこかで仕事を見つけなければならないのです。

「……おれ、うまくできるかな」

アランが、すこし不安げな顔でつぶやきました。知らない大人と話すのは、未だに苦手なのです。

「不安なら、わたしといっしょに行こうか。ふたりぐらいなら、いっしょに働かせてもらえるところもあるかもしれない」

ヴィクトルが心配そうに、アランの顔をのぞきました。アランはヴィクトルを見つめたままだまっていましたが、やがて首を横にふりました。

「だいじょうぶです。ひとりでも、がんばります」

「そうと決まったら、さっそく街に行ってみましょう! 夕方になったら、この宿の前に集まるのはどうかしら?」

マリアのことばに、みんなはうなずきました。そしてそれぞれ、街の中へと向かっていったのです。

♫ Ⅳ 時は早朝 四人が出会った人たちは

マリアはローナの手を引いて、街の中心へと続く大通りを歩いていました。それぞれとはいえ、妖精であるローナをひとりにするのは、すこしばかり心配だったので――マリアといっしょにいることにしたのです(なにしろローナは未だに、お金というものをあまり理解していませんでした)。

「マリアは、どんなところで働いてみたいって思うの?」

歩きながら、ローナがたずねました。

「そうねえ、やっぱりお菓子屋さんかしら。でも、お花屋さんもいいなあ。街を守る衛兵さんもかっこいいわよね。ふふ、なりたいものがいっぱいだわ」

マリアは、街を見回しました。朝の光を浴びながら、店を開ける準備をする人たちの姿が目に映りました。

あこがれる職業は、たくさんありました。けれど本当なら、自分はお姫さまで、どれにもなれないはずでした。

(お姫さまが、いやだったわけじゃないけれど。でも今のあたしは、どんなものにだって、なれるんだわ)

それってきっと、幸せなことだと、マリアは思いました。

「ローナは、どんな仕事がしてみたい? おおきくなったら、これになりたいって職業はある?」

「そうだなあ……。まだ、わからないや」

「そっか。今は、仲間のところに帰るのが一番大切だものね」

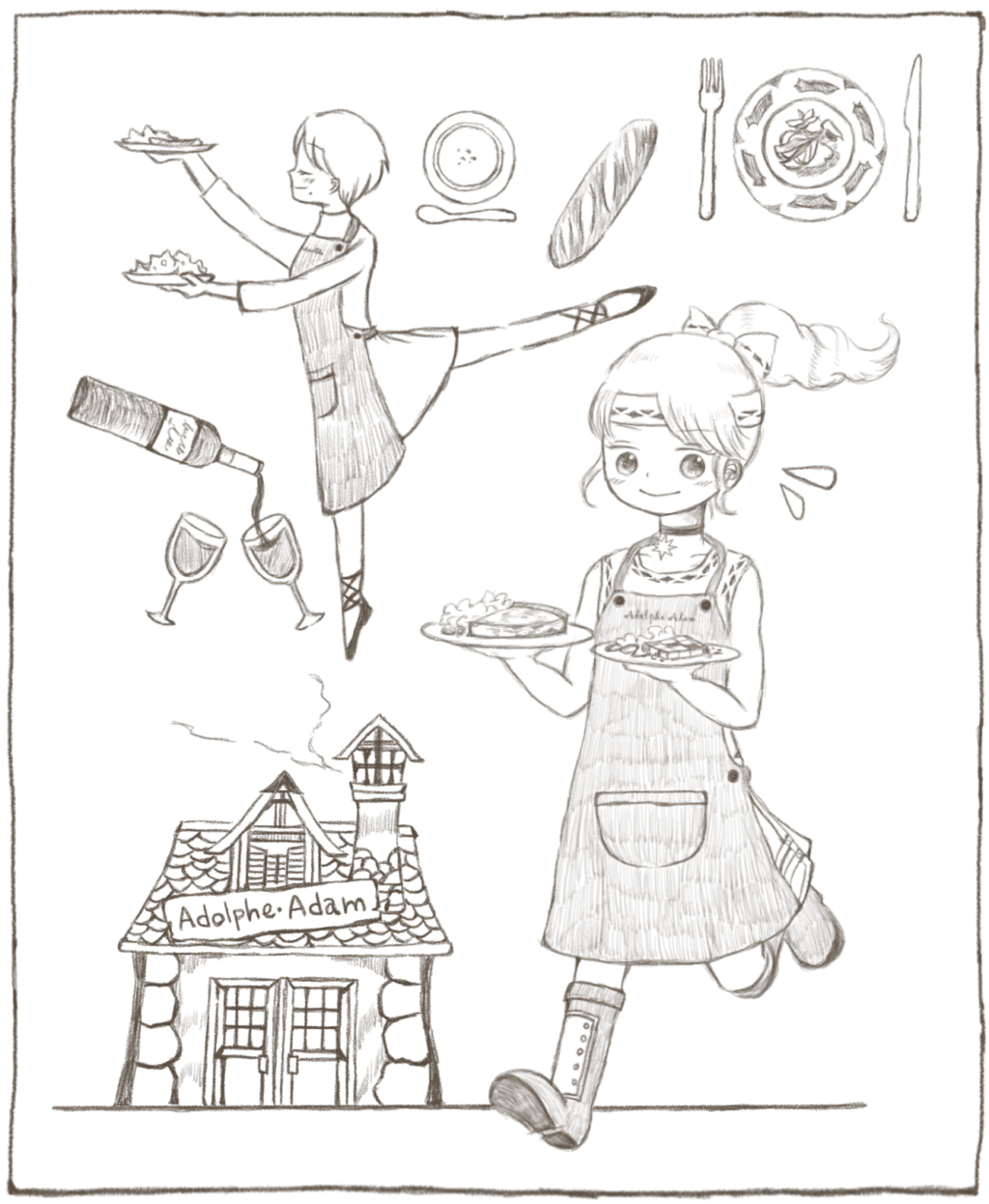

そんなことを話しながら歩いていると、なにやらおいしそうなにおいが鼻をくすぐりました。においの先には、こぢんまりとした料理屋があります。古い看板には、〈アドルフ・アダン亭〉と書かれていました。

「アドルフ・アダン? これが、お店の名前なのかな?」

ローナが首をかしげると、店の前をほうきではいていた女の子が、こちらにやってきました。ヴィクトルと同い年ぐらいの、すらりとしたお姉さんです。

「そうよ。アドルフ・アダンっていうのは、このお店を始めた祖父の名前なの。ちいさいお店だけれど、料理の味はどこのお店にも負けないんだから!」

さっぱりとした短髪を風になびかせて、女の子はにこやかにいいました。その話とにおいだけで、マリアもローナもさっそくおなかがすいてきました(朝ごはんを食べたばかりだというのに、です)。

「あなたたちは、この街の子じゃないわよね? せっかくこの街にきたんだもの、ぜひうちのお店で食べていってくれたらうれしいな。お昼になったら、開店するからね」

「そうしたいのは、やまやまなんだけれど……あたしたち、お金を持っていないの。だから、どこかで働いてお金を手に入れなくちゃいけないのよ」

マリアが事情を説明すると、女の子はちょっと考えこみました。

「それは大変ね。だったら、うちで働くのはどうかしら?」

マリアとローナは、顔を見合わせます。女の子は、声をひそめて話を続けました。

「じつは、向かい側に新しいお店ができてから、すこしお客さまが減っちゃったのよ。これは、とっても深刻な問題だわ。だから、あなたたちにこのお店の宣伝をしてきてほしいの」

そういうことなら任せて! と、マリアもローナもうなずきました。

「ありがとう! わたしはジゼル。今日一日、よろしくね。お昼になったら、またお店にもどってきてちょうだい」

「こちらこそ、雇ってもらえてうれしいわ! あたしはマリア。この子は妖精のローナよ」

さっそく、ジゼルからお店の広告の束をもらって、ふたりは大通りの先にある広場に向かうことにしました。

♪

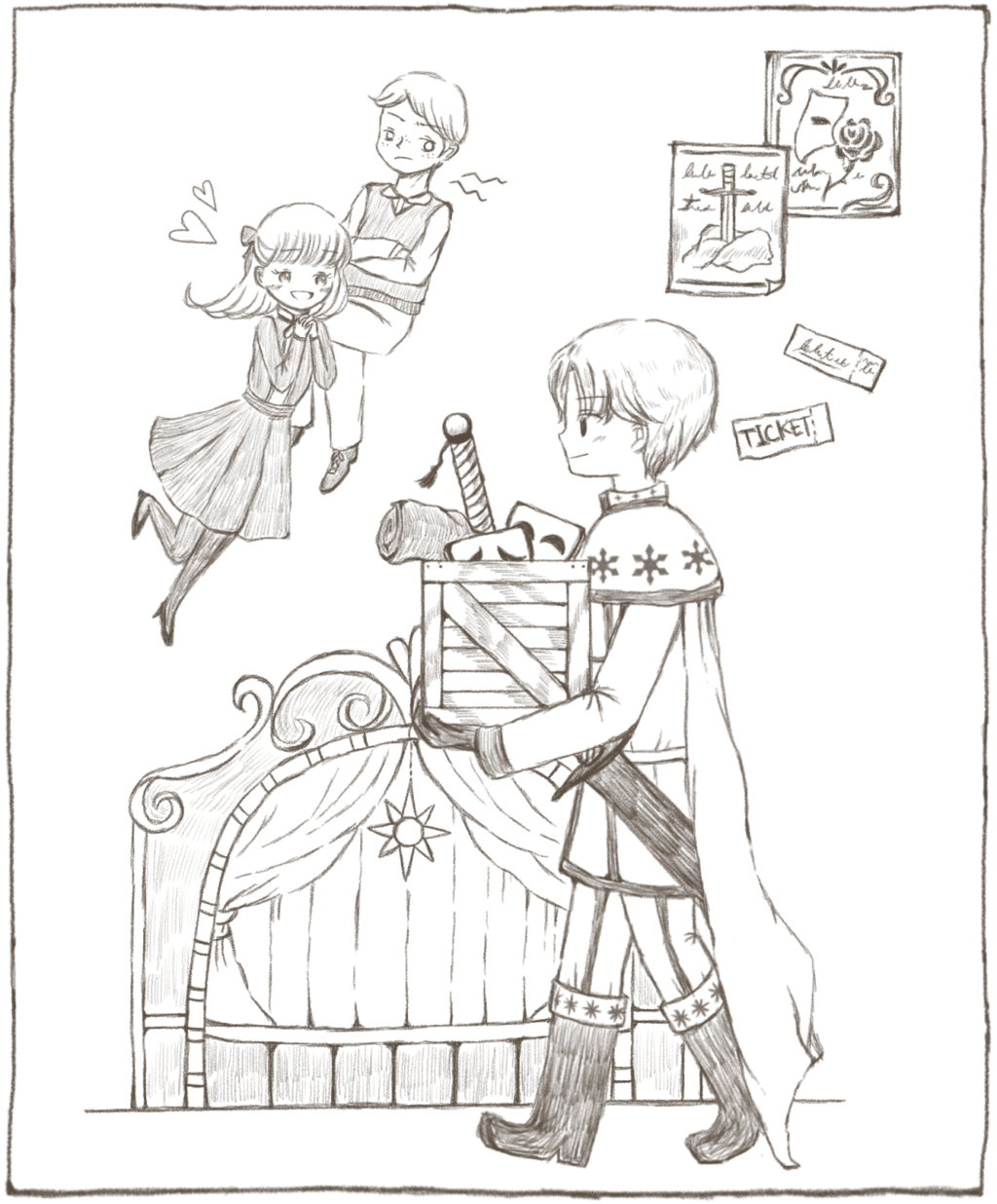

さて。そのころ、ヴィクトルはひとり頭をなやませながら、街の北側へと続く通りを歩いていました。

(働くとはいったものの、生まれてから剣しかにぎってこなかったわたしに、いったいなにができるのだろう……)

悲しいことに、ヴィクトルはひどく手先が不器用でした。皿洗いをして、もし万が一、手がすべって皿を割ってしまったら? 靴みがきをして、靴墨をお客さんの服にひっくりかえしてしまったら? そんなことになったら、お金をかせぐどころではありません。

(わたしにできることといったら、重いものを運ぶぐらいだ。荷物運びとか、引っこしの手伝いとか、そういった仕事はないかな)

考えながら歩いていると、とある劇場の横を通りかかりました。外につくられた劇場で、目の前に観客席と舞台がありました。はしっこに、金額が書かれた紙がはられています。

「なになに。――舞台設営の手伝いを募集しています。荷物運びや、大道具設置、雑用など。おお、これはまさに、わたしにぴったりだ」

足取りも軽く、ヴィクトルは舞台の裏へと入ってゆきました。

舞台裏では、何人かの人たちがいそがしそうにかけ回っていました。女の子が、こちらへと向かってきます。けれどおおきな箱をかかえているせいで、まるで前が見えていない様子です。

あぶないな、とヴィクトルが思っていると。案の定、女の子の足がもつれて転びそうになりました。

ちいさな悲鳴をあげてたおれこむ女の子を、ヴィクトルがとっさに支えました。

「おけがはありませんか?」

「あ、ありがとうございます……」

ヴィクトルの腕の中で、女の子が顔をあげました。目が合います。そのとたん、女の子の頬がぽうっと赤く染まりました。

「ごめんなさい! わたしったら、どじをふんでしまって。ど、どちらさまでしょうか?」

「わたしは、ヴィクトルといいます。舞台設営の手伝い募集の貼り紙を見て、ここにきたのですが……」

それをきいて、女の子があわてて姿勢を正して、おじぎをしました。

「わたし、ソフィです。手伝っていただけるなんて、とても助かります! 今日は劇の本番の日なんですけれど、団員の人数が少ないから、全然準備が間に合っていなくて……」

「ソフィ! しゃべっている暇があったら、手を動かせよ!」

ソフィのことばをさえぎるように、怒鳴り声がしました。いじわるそうな、目つきの悪い青年が足音うるさくこちらへとやってきました。

「本番まで、時間がないんだぞ! 間に合わなかったら、おまえのせいだからな!」

「それなら、あんたもすこしぐらい、準備を手伝いなさいよ! いっつもみんなに任せっぱなしで、自分はいばっているだけなんだから!」

ソフィも、負けじと腰に手をあてていいかえしました。

「うるさい。おれは、主役なんだぞ! 重い荷物を持って、本番前にけがでもしたらどうするんだよ!」

「そんなの、ほかの役者だって同じじゃないの! 主役だろうが脇役だろうが、関係ないわよ!」

ふたりのあいだに、火花が散りました。ヴィクトルがこまったようにふたりを見ていると、青年がヴィクトルに気づいてじろりとにらみました。

「だれだ、おまえ」

「ヴィクトルさんよ。舞台設営の手伝いにきてくれたの」

青年は遠慮のない目で、ヴィクトルを見あげました。ヴィクトルは未だこまった顔のまま、青年を見かえしました。

「ふうん。なんか、いけ好かないやつだなあ。まあ、いい。おれは、この劇団団長のジャンだ。金をもらうからには、死ぬ気で働けよ! とにかく、絶対に本番までに準備を間に合わせるんだ」

「わかりました。わたしにできることなら、なんでもいたしましょう」

ジャンのとげのあるいい方にも、ヴィクトルは丁寧にこたえて頭をさげました。ソフィはそんなヴィクトルを、うっとりと見つめます。ジャンはますますおもしろくなさそうに、顔をしかめました。

「ちくしょう。おれより背が高くて、顔もいいやつがここにいるなんて、気にいらねえぞ……」

小声で、ジャンがぶつぶつと文句をつぶやいていると。

「まあ! ソフィ、そちらの眉目秀麗なお方は、いったいどなたなの?」

別の女の子が、荷物を放り出してこちらへとかけ寄ってきました。それに続いて、ほかの女の子たちもやってきます。かわいそうに、ジャンは女の子たちの勢いに飲まれて、はしへと追いやられてしまいました。

ヴィクトルがあいさつをすると、辺りから黄色い声がわき起こりました。いつのまにか、劇団の女の子全員に囲まれてしまっています。自分に向けられた熱い視線に、ヴィクトルは思わず後ずさりました。

「ヴィクトルさんって、生まれはどちら? 好きなものは? 恋人はいらっしゃるの?」

「ヴィクトルさん! こちらで、お茶でもいかが?」

「この街の名物のお菓子もありますのよ!」

「い、いや……わたしはただ、手伝いにきただけで……」

助けを求めるように、ヴィクトルはちらりとジャンを見やりました。ジャンは眉をつりあげながら、こぶしをふるわせています。

「おまえらっ! いいから、とっとと、準備をしろーっ!」

そうしてついには、舞台裏にジャンの怒りの声がひびきわたったのです。

♪

みんなと別れてから、アランは街の南の方にある広場の方へと歩いていました。

ヴィクトルにはひとりでだいじょうぶだといいましたが、心の中は不安でいっぱいでした。盗賊団の人たちとはなればなれになってからは、ずっとひとりでぬすみを続けて生きていたのです。そんな自分が、だれかの元で働いて、お金をかせぐなんてことができるのでしょうか?

けれど、もうぬすみはしないとアランは心に決めていました。ぬすんで手に入れたお金ではなく、働いて手に入れたお金を持って、みんなの元にもどると決めたのです。

南の広場では市場が開かれていて、たくさんのテントが張られていました。香水や、お菓子や、美しい布。様々な物が並べられていて、アランは目移りしました。ただながめているだけでも、楽しい気分になります。

その中に、目を見張るほどの美しい宝石を売っているテントがありました。細かなダイヤモンドがいくつも散りばめられた髪飾りや、ルビーで薔薇の花を模した指輪や、サファイアの首飾り。気がつけば、アランはそのテントに魅入っていました。

(きれいだなあ。ジャウハラで見たものの中でも、こんなにもきれいなものはほとんどなかったぞ)

アランのいた砂漠の都は、宝石商が多く集まる場所でした。だから宝石をいくつも見てきたのですが、どれもそれらに負けないぐらいのかがやきを放っていました。

テントの奥では、おじいさんがせっせと宝石をみがいていました。そのとなりでは、黒猫がねむそうな顔をしながら、しっぽをゆらゆらとふっています。

おじいさんは、アランの方を見向きもしませんでした。このままでは、だれかがこっそり商品を持っていってしまっても気づかないかもしれません。

「あ、あのう……」

おずおずと、アランは声をかけました。そこでようやく、おじいさんは顔をあげました。

「おお? すまんのう。みがくのに夢中で、まったく気づかなかったわい」

おじいさんは腰をあげて、アランの元までやってきました。

「いらっしゃい。ゆっくり見ていっとくれ」

アランはこまってしまいました。なにか買った方がいいのかな、と思ったのです。けれどお金を持っていないので、どうすることもできません。かといって、このまま立ち去るのも、おじいさんに悪いような気がしました。

だまったままのアランを、おじいさんはおだやかな顔で見つめていました。

「もしかして、わしになにかいいたいことでもあるのかのう?」

「え、ええと。あのう、そのう。宝石をみがくの、手伝おうかなって、思ったんです。おじいさん、ひとりで大変そうだったから」

しどろもどろになりながら、アランは思わずそうこたえていました。おじいさんはすこし目を見開くと、微笑みました。

「そりゃあ、うれしい提案じゃ。さあさ、さっそくテントの裏から、中に入っておくれ」

いわれたとおりに、アランはテントの中へと入りました。黒猫はちらりとアランを見ると、また目をそらして、おおきなあくびをしました。

テントの中には、まだまだたくさんの宝石や装飾品が積みあがっていました。古いものなのか、くすんでしまっているものもあります。

「できるかぎり、丁寧にみがいてくれればいいだけじゃ。わしはお客がくるのを見ているから、あとはたのんだぞ」

アランはうなずくと、みがき布を手に取りました。

♫ Ⅴ 時は正午 四人の働きっぷりは

お野菜たっぷり じっくり煮こんだ ラタトゥイユ

色あざやかな 見た目も楽しい テリーヌはいかが?

キッシュに クスクス コンフィにカスレ

たんと たんと めしあがれ

さあ行こう アドルフ・アダン亭

ようこそ! アドルフ・アダン亭

街の中心にある広場で、ローナはハーディ・ガーディをひきながら歌をうたっていました。その歌声に、みんなが足を止めました。

「きいているだけで、楽しい気分になるね! それに、なんだかおなかも空いてきたなあ」

そのことばをきいて、ローナはうれしくなってさらに楽器をかき鳴らしました。そのとなりでは、マリアがひまわりのような笑顔をふりまきながら、お店の広告を配っています。

束になっていた広告は、あっというまに減ってゆきました。

そして最後の一枚を配り終えたとき、広場に建つ塔の鐘が鳴りました。正午を知らせる鐘の音です。

「ちょうど、お昼どきだわ。そろそろ、お店にもどろうかしら? ローナがうたってくれたおかげで、たくさん配れたわね!」

「お客さん、たくさんきてくれているといいなあ」

ふたりは息をはずませながら、〈アドルフ・アダン亭〉へと足を運びました。

そして、目をぱちくりとさせました。お店の前には、たくさんの人だかりができていたのです。

どうにか人の波をかきわけて店へと入ると、ジゼルがいそがしそうに、料理をテーブルに運んでいました。

「大変なの! 次から次へと、お客さまがいらしているのよ!」

ジゼルはそういいながらも、まるで踊り子のような、華麗な動きで料理を運んでいました。笑顔をうかべて、軽やかなステップをふむように。みんなが、思わずその姿に見とれていました。

「こうしちゃいられないわ! あたしたちも手伝うわよ!」

マリアとローナは我にかえると、いっしょに料理を運び始めました。

ふたりとも、ジゼルのように慣れた手つきで運ぶことはできません。けれど、よろよろとしながらもけんめいに働くふたりの姿は、とても微笑ましいものでした。みんな、温かい目でふたりを見守っています。

いいえ――じつはその中にひとり、よくないことを考えているお客がおりました。それは窓際の席に座った男。その男は、新しい街にやってきては、ぬすみや食いにげをくりかえしていました。お金がないわけではなく、ただ悪いことをするのが好きだったのです。まったく、いつの時代、どこの世界にも、こまった人間というものはいるものです。

男はマリアたちを見て、にやりと笑いました。

(たしかに、料理の味はなかなかだな。だが、このおれさまが金をはらうほどのものじゃねえ。働いているのも小娘ばかりなことだし、ちょろいもんだぜ)

男は料理をたいらげると、そそくさと店を出ようとしましたが――それを、マリアが大声で引き止めました。

「ちょっと! あなた、お金をはらっていないでしょう!」

男はぎくりと肩をあげて、ふり向きました。何事だと、みんなが男の方を見たので、男の額から汗がだらだらと流れました。

「ひ、ひどいなあ。おじょうちゃん、おれはしっかり、金をはらったよ」

「いいえ! あたし、この目で見たもの! あなたがこっそり、お店から出ようとするのをね!」

マリアは眉をきりりとあげて、きっぱりといいました。男はさらにいいわけをしようとしましたが、なにしろほかのお客たちは、みんなマリアの味方です。冷ややかな視線で見られて、男の顔ははずかしさで、かっと赤くなりました。

「さあ、お金をはらいなさい! ちゃんとはらって謝れば、みんなも許してくれると思うわ」

マリアにぴしゃりといわれてしまい、男は「ちくしょう」とさけびながら、お金をたたきつけるように置くと、店を飛び出してゆきました。

「ああ、待ちなさいよ! ちゃんと、謝りなさい!」

おこった顔のままさけぶマリアの横に、ジゼルがかけ寄りました。

「ありがとう、マリア。マリアは、とても勇気があるのね」

マリアは、得意げに胸を張りました。ジゼルは微笑むと、しゃがんでマリアの顔をのぞきました。

「でもね、次からはああいう人を見かけたら、すぐに大人の人を呼んでちょうだい。一歩まちがえれば、あなたが危ない目にあうところだったかもしれないわ」

「どうして? だって、悪いのはあの男の人なのよ!」

「あの人がもっときげんを悪くして、暴れでもしたら、マリアがけがをしていたかもしれない。悪いことを正そうとするのはもちろんいいことだわ。でも、まずは自分のことを、大事にしてね。お金は、そのあとでいいの。わたしの両親が、よくいっていることよ」

マリアは不満げな顔をしていましたが、素直に、「わかったわ」とジゼルにこたえました。ジゼルはにこっと笑って、

「ふたりとも、手伝ってくれてありがとう! それにあなたたちの宣伝のおかげで、今日は大繁盛よ!」

明るい声でそういったので、マリアとローナもぱあっと顔をかがやかせました。

♪

同じころ、ヴィクトルは真剣な顔つきで、舞台の設営をしていました。

重い荷物もいくつも持てるし、そのすらりとした身長のおかげで、高いところのかざりつけだってなんのその。お人好しな性格なのもあって、すっかり劇団員たちと打ち解けていました――ただひとり、団長のジャンを除いては。

「ありがとうございます。ヴィクトルさんがきてくれて、とても助かりました」

団員のひとりである青年が、声をかけました。

「お礼をいうのは、わたしの方です。演劇というものは、わたしには無縁なものでしたから。こうして劇の準備に携われるのは、とても貴重な経験です」

「はは、ヴィクトルさんは真面目だなあ。もっと、気楽に話してくれてもいいのに」

「……仲間にも、よくいわれます」

ヴィクトルは苦笑いをうかべました。

「ところで、今回はどんな劇をやるのですか?」

「昔の、騎士の物語ですよ。最強とうたわれる剣を、少年が岩から引きぬきます。少年は後に王となり、十一人の騎士を集めるのです。とても長い話だから、今回は騎士たちがそろう場面までを演じます」

それをきいて、ヴィクトルは目を見開きました。

「その物語なら、わたしも知っています。幼いころに、読みました」

ヴィクトルはあまり架空の物語を読むことはありませんでしたが、その物語は騎士が出てくるので、ちいさなころから興味があったのです。

青年は、瞳をきらりとかがやかせました。

「やっぱり男は一度なら、騎士にあこがれますよねえ。そういえば、ヴィクトルさんは腰に剣をさげているし、着ている服も立派だし……まるで、本物の騎士さまみたいですね」

ヴィクトルはこまったように微笑んだまま、だまっていました。自分のことを、胸を張って騎士だと名乗れるようになるのは、まだまだ先のことだと思ったのです。

「おいっ! しゃべっている暇があったら、とっとと手を動かせよ!」

ふたりの元にジャンがやってきて、怒鳴りました。そうしてヴィクトルをひとにらみすると、すぐにどこかへと行ってしまいました。

「まったく、ジャンのやつはすぐにおこるんだから。あの態度に我慢ができなくて、ぬけていった団員が何人いることか」

そういって、青年が肩をすくめました。

「なにも、ヴィクトルさんにまでおこることないのに」

「いいえ、たしかにかれのいうとおりです。今は、準備に集中するべきでしたね」

ヴィクトルはまた真面目な顔つきになって、手を動かし始めました。

そうして、街に正午を知らせる鐘が鳴りひびいたころ――どうにかこうにか、舞台が完成したのでした。

立派にかざられた舞台をながめながら、ヴィクトルの心ははずんでいました。せっかくだから、劇を観ていこうと思ったのです。

すると、舞台の裏から大声がきこえてきました。あわてて様子を見に行くと、ジャンと団員のひとりが、なにやらいい争っています。

「もうたくさんだ! いつもいつも、いばってばかりのおまえなんかといっしょに、演劇なんかできるかっ!」

団員はそうさけぶと、自分の荷物をまとめて立ち去ろうとしました。

「お、おい! 今、いなくなるっていうのか? これから、本番なんだぞ! おまえがいなくなったら、役に穴があいちゃうじゃないか!」

ほかの仲間たちが、あわててそれを止めようとしました。

「知ったことか! おれはなあ、もうずいぶん前から、この劇団をぬけようって決めていたんだ。それならいっそのこと、本番前にぬけてこまらせてやろうって魂胆さ。文句なら、このえらそうにしている団長さまにいってくれよ」

そうはき捨てて、舞台裏を飛び出してしまったのです。

「まって! ジャン、かれに謝ってもどってもらいましょう!」

ソフィがいいましたが、ジャンはむすっとしたまま腕を組みました。

「おれは、正しいことをいったまでだ。この劇団の団長はおれなんだ。おれのいうことがきけないやつなんて、必要ない」

「いいかげんにしなさいよ! そんなことをいったって、役者がいないんじゃ開演できないじゃない!」

ソフィに強い口調でいいかえされて、ジャンはばつが悪そうに顔をそらしました。ほかの団員たちも、あせったように観客席の方を見ます。すこしずつ、席がうまり始めていました。

「ま、まずい。お客さん、もう入ってきてるよ。あいつを探していたら間に合わない。探したところで、あの様子ならもうもどってこないだろうし……」

「あいつの役は、十一人の騎士のうちのひとりだったよなあ。でも、あの騎士の出番は少ないし、台詞もそう多くはなかったはずだ。いなくても、どうにかごまかせるんじゃないか?」

「いいや、だめだ。クライマックスで騎士が全員集まるだろ? 王をふくめて十二人、円卓を囲んで座る場面だよ。あそこは全員いないと、空席が目立っちまう」

団員たちがいい合う中、ソフィが思い切ったようにヴィクトルの手を取りました。

「お願いです。ヴィクトルさん、どうか代わりに、騎士の役をやってはいただけませんか?」

いきなりそんなことをいわれて、ヴィクトルは唖然としました。

「わ、わ、わたしがですか?」

「この役は出番も、台詞も少ないし……それに、ヴィクトルさん、まるで本物の騎士さまみたいだから。だから、舞台に立ってくださるだけでも、絵になると思うんです」

「し、しかし……わたしは、演劇など一度もやったことはありません」

「おれの劇に、こいつを出すっていうのか? そんなこと、絶対に認めないぞ!」

口をはさんだジャンを、ソフィがにらみました。

まるで、獲物をねらう蛇のような――あまりにおそろしいその目つきに、さすがのジャンもすくみあがりました。

「おれの劇ですって? 冗談は顔だけにしなさいよ。この劇は、わたしたち全員のものだわ。今まで準備してきたものが、あんたのわがままで台無しになるなんて、絶対にいや」

ソフィのものとは思えない、低い声にみんなが後ずさりました。観客席は、さらにうまり始めています。開演まで、もう時間がありません。

「おれからも、お願いします! ヴィクトルさん」

いっしょにかざりつけをしていた青年も、ヴィクトルにいいました。ほかの団員たちも、うなずいています。

ジャンは最後まで、顔をゆがませていましたが――やがて、ヴィクトルの前にやってくると、ついにその頭をさげたのです。

「……たのむ。どうか、おれたちの劇に、出てくれないか」

ヴィクトルは眉を寄せて、みんなの顔を見回していましたが、やがて決意したように、うなずきました。

「わかりました。ご期待にそえられるかは、わかりませんが――せいいっぱい、やってみます」

♪

「そろそろ、昼飯にしようと思うんじゃが」

いきなり声をかけられて、アランははっと顔をあげました。おじいさんが、アランの顔をのぞきこんでいます。

いつのまにか、太陽は空の真上にのぼっていました。遠くから、正午を知らせる鐘の音がきこえます。時間が経つのも忘れるぐらい、真剣に宝石をみがいていたのです。

「おれ、お金も食べ物も持ってないんです。おじいさんだけ、食べてください」

「そりゃあいかん。腹が減ってはなんとやらじゃ。わしのを分けてやるから、いっしょに食べよう」

おじいさんは丁寧に包まれた、サンドイッチを半分アランにくれました。ちいさくお礼をいって、受け取ります。黒猫の前には、温かいミルクが置かれました。

ふたりと一匹は、ときおり空を見あげながら、のんびりとお昼ご飯を食べました。広場は人が多くにぎやかでしたが、このテントの中だけは、とても静かでおだやかな時間が流れていました。

「それにしても、ずいぶんときれいにみがいてくれたのう。かつてのかがやきがもどったようじゃ。宝石たちも、喜んでおるよ」

みがかれた宝石を太陽の光に照らして、おじいさんは目を細めました。

「ま、前にも、やったことがあるから」

アランは顔を赤くしながら、そうこたえました。砂漠で盗賊たちと暮らしていたころのことを、思い出しました。あのときも、熱心に宝石をみがくアランを、盗賊たちがほめてくれたのでした。

(大変だったけれど、うれしかったな……それに、とても、楽しかった)

今はもう、遠い昔のことのように思えます。みんなと再会することはできたけれど、あのときと同じ暮らしをすることは、もうありません。

ほんのすこしだけ、心につめたい風がふいたような気がしました。

そんなアランに気づいたのか、おじいさんは優しく微笑みました。

「おまえさんは、物を大切にする子なのじゃな。物だけでなく、人のことも、きっと大切にしているのじゃろう。よいことじゃ」

そういわれて、アランの顔がさらに赤くなりました。おじいさんは、にこにことしたまま、ずっとアランのことを見ています。

「お、おじいさんは、どうして宝石や飾り物を売っているんですか? この宝石たちは、どこで手に入れたんですか?」

とにかく話を変えようと、アランはいそいでおじいさんにたずねました。

よくぞきいてくれたと、おじいさんは得意げに話し始めました。

「これらはみんな、わしが集めたものじゃ。様々な宝石やお宝を手に入れるため、世界中をかけ回り、ときには危険なこともしたのう」

「お金が、必要だったんですか?」

「いんや。お宝を手に入れるまでの、スリルとロマンがわしは好きなんじゃ。それこそが、わしの人生にかがやきをもたらしてくれる。手に入れたお宝は、じつはそんなに興味がないんじゃよ。だから、宝石たちはこうして売っているんじゃ。大切にしてくれる人の手にわたる方が、宝石たちもうれしいじゃろうて。けれど、すこしばかり数が増えすぎてのう。みがくのがやたら大変でこまっていたんじゃよ。おまえさんがきてくれて、助かったわい」

おじいさんはむじゃきに笑いました。なんだか、不思議なおじいさんだなとアランは思いました。見た目はお年寄りなのに、中身はまるで少年のような気がしたのです。楽しそうに話すおじいさんを見ると、自分も自然と、楽しい気持ちになるのでした。

「おまえさんの人生では、なにがかがやいておるのかのう」

おじいさんにきかれて、アランは自分の手のひらを見つめました。

この旅が終わったら、自分はなにをするのでしょう。ひとまずは、砂漠に住む盗賊たちの元に帰ろうとは思っています。

けれど、そのあとは? 時が流れ、大人になったら――自分は、なにになるのでしょう。なにをしたいと、思うのでしょう。

「……まだ、わかりません」

「そうか、そうか。あせらずとも、きっと見つかるから、安心せえ」

優しいおじいさんのことばに、アランはうなずきました。

(今は、旅のことだけ考えよう。ローナを、絶対に妖精たちのところへ連れて行くんだ。自分のことは、そのあとでいいや)

アランは残ったサンドイッチを口におしこむと、再びみがき布を手に取りました。

♫ Ⅵ 時は昼過ぎ 四人に起きたできごとは

太陽は真上からすこし、西に傾かたむきました。〈アドルフ・アダン亭〉もようやく落ちついたところで、マリアとローナは空いたテーブルに座り、おそめの昼食をいただくことになりました。

「ふたりとも、本当にありがとう。お客さんも呼んでくれたし、手伝いもしてくれたし、とても助かっちゃったわ」

ジゼルもとなりに座って、にこっと笑顔を向けました。

「こちらこそ、役に立ててうれしいわ! それにしても、本当においしいお料理ね。ほっぺたが落ちてしまいそう」

ふたりとも、夢中になって料理を口に運びました。

「それにしても、どうやってあんなにたくさんのお客さんを呼んだの?」

「ローナが、このお店の歌を作ってうたってくれたのよ。今までも、いろいろな街でローナはうたってきたんだけれど、みんな足を止めてきいていたわ」

ジゼルは「そうだったのね」と、ローナを見つめました。

ローナは肩からさげた、ハーディ・ガーディをなでました。

「歌をきいてもらえると、とてもうれしいんだ。旅のあいだで出会ったひとたちや、できごとを歌にして伝えているの。そのひとの想いを、たくさんのひとたちに知ってほしいから」

「まあ。じゃあ、ローナは吟遊詩人なのね」

「吟遊詩人?」

「詩や曲を作って、様々な地で歌をうたう人のことよ。伝説や、伝承とかって、とても昔のことでしょう? けれどわたしたちは、そんな昔のことでも知っているじゃない? それはかれらが各地を回って、できごとを伝え続けてくれていたからじゃないかなって思うの。想いを音楽にのせて伝え続け、旅の中で一生を終える――はかなくて、すてきな人たちだと、わたしは思うわ」

ジゼルの話をきいて、ローナは「吟遊詩人かあ」とつぶやきました。そしてなにかを考えこむように、ぽうっと宙を見つめていました。

ふと、マリアがお店の奥を指差しました。

「ねえ、ジゼル。このお店には、ちいさな舞台があるのね。あそこでは、だれもうたわないの?」

人がひとり、立てるぐらいの舞台があります。けれど明かりは消え、床にはすこしほこりが積もっていました。

「昔は、うちのお店でも楽器をひいたり、歌をうたう人がいたのよ。でも、今は街のいたるところに、もっと立派な舞台があるじゃない? だから、こんなちいさなところにはだれも立たなくなっちゃったわ」

ジゼルは、さびしげに微笑みました。

「ジゼルは、舞台でおどらないの?」

ローナにたずねられて、ジゼルはびっくりしたように目を見開きました。

「どうして、わたしが踊りが好きなことがわかったの?」

「お料理を運んでいるときのジゼル、とてもきれいだったから。手も足もすらりと伸のびていて、本物の踊り子さんみたいだなって思ったんだ」

ローナのことばに、マリアもうなずきました。ふたりだけでなく、お客たちもジゼルの姿に見とれていたのです。

ジゼルは、舞台の方へ目を向けました。

「わたしね、本当は踊り子になって世界を旅するのが夢だったのよ。たくさんの人たちに、わたしの踊りを見てもらいたいなって。自分の夢のために、この家を出ようって考えたこともあったんだけれど……このお店のことや、わたしのことを心配してくれる両親のことを考えたら、どうしてもそれはできなくて。だからここに残って、お店を手伝うことにしたの。

だからね、旅をしているマリアたちが、ちょっとうらやましいなって思っちゃった。あなたたちは、わたしの知らない世界を知っているんだなって」

マリアはおだやかな声で、ジゼルにこたえました。

「あたしはね、ジゼルがうらやましいわ。だって帰る家があって、お父さまとお母さまがいるんだもの」

それをきいた、ジゼルの瞳がゆれました。マリアのそのことばが、どういうことなのか――ジゼルにはわかったのです。

マリアはどこまでも優しく、微笑んでいました。けれどその微笑みはとてもさびしげで、ジゼルにはとても、大人びて見えました。

「……そっか。そうよね。ごめんなさい」

「いいのよ。人って結局、ないものねだりしちゃうんだわ。でも、あたしたちはおたがいに、ちゃんと幸せを持っていると思う。それが、望んだものとはすこしちがうものでも。だからきっと、毎日笑顔でいられる」

ジゼルもうなずいて、マリアを見つめかえしました。

「ねえジゼル、おどってみせてよ。あの舞台で」

「ええ? 久しぶりだから、ちゃんと踊れるかしら」

ジゼルはすこしはずかしそうにしていましたが、舞台に立つと優雅におじぎをしました。

ローナが、楽器を奏でました。それに合わせて、ジゼルがステップをふんでゆきます。

思わず息をのむほどの、すばらしい踊りでした。そのちいさな舞台が、ジゼルが踊っただけで、とても立派なものに見えました。店にいたほかのお客たちも、ジゼルの踊りにくぎづけになっています。

そう。その中にいた、ひとりの若い青年が、ジゼルを目で追っていました。まるで、恋に落ちたように。

やがてジゼルは、その青年と知り合いますが――それは、またべつのお話です。

♪

大勢の人たちが、真剣に舞台を見つめています。その中心で、主役であるジャンが王の役を演じていました。

怒鳴っていたばかりのジャンと、同じ人物とは思えないほど、その演技は引きつけられるものでした。幕があがった瞬間、まるでなにかが切りかわったかのように、表情も姿勢も引きしまったのです。

舞台の袖からながめていたヴィクトルは、ただただあっけにとられるばかりでした。

「ジャンの演技、すごいでしょう?」

ささやくように、ソフィがヴィクトルにいいました。ソフィはまるで女王のような、長いドレスの衣装を着ています。

「はい。まるで、別人のようです」

「ジャンはいばってばかりだし、わがままなところもあるけれど……演劇にかける情熱や演技力は、だれにも負けないのです。だから、わたしたちはかれに着いてゆくのでしょうね」

ソフィはこまったように微笑みながらも、なにか大切なものを見るような目で、舞台の方を見つめました。

舞台に立つ人々の表情は、どこまでも生き生きとしていました。どの表情も、宝石のようにかがやいていると、ヴィクトルは思いました。色や形もちがう、それぞれの美しさを持った宝石のように。

「ヴィクトルさん。そろそろ、劇はクライマックスです。準備はよろしいですか?」

ソフィにきかれて、ヴィクトルは緊張した顔つきになりながらも、しっかりとうなずきました。

ほかの騎士たちと並ぶようにして、ヴィクトルは舞台に立ちました。大勢の視線が、自分たちに集まっています。顔には出さずとも、今すぐにでも心臓が口から飛び出しそうです。

(落ちつくんだ……わたしの役目は、台詞をたったひとこと、いえばいいだけだ)

心の中で、いうはずの台詞をくりかえしました。

そのときでした。一瞬、強い風が舞台をふきぬけました。

すると、舞台上につるしていた、太陽を模したかざりが、ぐらりとゆれて――その拍子に、くくりつけていた紐が外れてしまったのです。太陽はまっすぐ、ジャンの頭をめがけて落ちてゆきました。

「あぶない!」

思わず、ヴィクトルはさけびながらジャンの方へとかけ出していました。ジャンをつき飛ばし、守るようにおおいかぶさりました。

ジャンの立っていたところに、太陽が派手な音を立てて落ちました。あとすこしおそかったら、大けがをしているところでした。

観客たちがざわめきます。ほかの役者たちも、思わず息をのみました。

それをかき消すように、ジャンは大声でいいました。

「なぜ、このわたしを助けた? わたしは王であり騎士でありながら、仲間であるおまえを憎み、裏切ろうとしていたというのに。これはきっと、神がわたしに下した裁きにちがいない。それなのになぜ、おまえはわたしを助けたのだ。教えてくれ。おまえの、騎士としての志を」

それはジャンとしてではなく、役者としてのことばでした。演劇を、続けるつもりなのです。

劇場が、しんと静まりかえりました。

静まりかえったままの舞台の上で、ヴィクトルはいいました。

「それがたとえ、だれであろうと――命を守ることこそが、わたしの騎士としての、志なのです」

よく通った、たったひとことの台詞でした。

「申しわけありません。わたしが勝手な真似をしたばかりに、みなさまの大切な劇の筋書きを変えてしまいました……」

幕がおりたあと、舞台裏でヴィクトルはみんなに頭をさげていました。

「謝らないで、ヴィクトルさん。たしかに筋書きはすこし変わったけれど、お客さまはみんな満足してくださっているから」

観客席の方からは、未だ拍手の音がとだえることなくきこえてきます。

「しかし……」

「うるさいな。もう、いいっていってるだろ!」

王の服を着たままのジャンが、おこったようにいいました。

そうしてそっぽを向きながら、頭をかきました。

「……助けてくれて、ありがとよ。それに……おまえの台詞は、なんというか、演技じゃなくて、本当に心からいっているようにきこえたんだ。たったひとこととはいえ、このおれにそんなふうに思わせるなんてな」

「ジャン……」

「か、かんちがいするなよ! べつにおれは、おまえを認めたわけじゃない。でも――まあ、おまえに会えて、よかったよ」

そういってジャンはしっかりと、ヴィクトルの手にお金をのせました。

「旅の途中なんだろ? すこしだけれど、受け取ってくれ。がんばれよな、ヴィクトル」

ヴィクトルは目をまたたかせていましたが、やがておだやかに微笑みました。

「ありがとう。わたしも、あなたたちに会えてよかった。旅が終わったら、またいつか――絶対に、劇を観にきます」

そのことばに、ジャンは照れくさそうに笑いました。ソフィもとなりで、うれしそうに目を細めています。

そうして、ヴィクトルは笑顔でみんなに別れを告げたのでした。

しかし――舞台裏から出たとたん、ヴィクトルは待ち構えていた大勢の女の人たちに囲まれてしまいました。みんな、舞台に立ったヴィクトルの姿を見て、一目で好きになってしまったのです。

「いたわ! さっきの劇に出ていた騎士さまよ!」

「まるで彫刻のような、凛々しい顔立ち……なんて、かっこいいのかしら」

ヴィクトルはぎょっとして、いそいでその場を立ち去りました。けれど風の速さで有名になってしまったのか、どこに立っていても声をかけられてしまいます。

半ば追われるようにして、ヴィクトルは物陰にかくれました。これではまるで、なにか悪いことをして追いつめられる犯人の気分です。

(こまったな……いつまでも同じところにかくれているわけにもいかないし。どこかで、姿をかくせるものを探さねば)

そう思って辺りを見回すと、なんとも愛らしい顔をした、くまの着ぐるみを着た人が風船を配っているのが目に止まりました。

(そうだ、あれにしよう)

ヴィクトルは早足で、そのくまのそばに寄りました。

「すみません。いろいろと事情がありまして、どうかその着ぐるみを貸してはいただけませんか」

「ええ? 構わないけれど……きみの背丈じゃあ、ちょっと入れないと思うよ」

くまはもごもごと、そう返事をしました。肩を落としたヴィクトルを見かねたのか、くまはすこし考えこんで、

「ああ、でも、きみでも着られそうなやつが、ひとつだけあるなあ。ぼくが作ったんだけれど、不評でさ。みんな、ぼくの美的センスがわからないみたいでこまっちゃうよね。まあとにかく、それでよければ、着てみる?」

そう提案して、ヴィクトルを倉庫へと案内しました。

♪

テントに並べられた宝石たちは、次々に売れてゆきました。おじいさんの売る宝石は、見た目からは想像もできないほど、安くて手に取りやすかったのです。

「こんなぼくでも、宝石を買えるなんて!」

粗末な服を着た青年が、うれしそうに指輪をにぎりしめて去ってゆきました。その背中を、おじいさんが微笑みながら見つめています。

積まれていた装飾品の山も、次第にちいさくなってゆきました。そして、ついにアランは最後のひとつを取ってみがき始めました。ふと、その手の中を見つめます。

それは、髪飾りでした。緑色の美しい宝石がついています。

(……ロレーヌの瞳の色に、似てるや)

ぼんやりと、アランはそう思いました。ローナもロレーヌも、同じ緑色の瞳を持っていましたが――ロレーヌの方がほんのすこしだけ、青みがかった深い緑色をしていました。

思わずみがく手を止めて、アランはじっと髪飾りを見つめました。ほかのどの宝石よりも、きれいだと思いました。

ロレーヌの花がさいたような笑顔を思い出して、心がぎゅっとしまるような思いがしました。もっとながめていたかったのですが、商品なのでそうするわけにもいきません。自分がお金を持っていない以上、だれかに買われてしまっても、文句はいえないのです。

しかたなく、ほかの宝石たちのとなりに、そっと並べました。

さて。ちょうどそのころ、ひとりの男がふきげんそうな顔をしながら、南の広場にやってきていました。

(ちくしょう。あんな小娘に、このおれさまが恥をかかされるなんて)

この男は、さっき〈アドルフ・アダン亭〉で食いにげをしようとした男でした。けれどうまくいかなかったので、今度はどこかでぬすみを働いてやろうと考えていたところだったのです。

ふらりと広場に立ち寄り、そしてアランのいるテントを見つけると、にんまりと笑みをうかべました。

(ははあ。宝石なら、売っぱらえば金になる。それに見たところ、ずいぶんと立派なものばかりじゃあないか。それなのにこんな値段で売るなんて、物の価値がわからないやつは、これだからこまるぜ)

男はテントの前に立つと、人のよさそうな笑顔を、おじいさんとアランに向けました。

「こんにちは。どれも、とてもすてきなものばかりですね。見てもいいですか?」

おじいさんは笑顔でうなずきました。黒猫は男を見ると、なんともいやそうに顔をしかめて、うなるように鳴きました。

(じいさんがひとりと、おとなしそうながきがひとりか。へへ、おれさまにとっちゃあ、ぬすんでくれっていっているようなものだな)

男がそんなふうに思っていることも知らず、おじいさんは丁寧に宝石の説明をしていました。それをきくふりをして、どれをぬすんでやろうかと、ちらりと商品に目を向けます。

男がおじいさんと話すのを、アランは後ろから怪訝な表情で見ていました。そして、男がさっとあの髪飾りを手の中に収めたのを、見のがしませんでした。

「どうもありがとう。あいにく、持ち合わせがなくてね。また今度、買いにくることにするよ」

そうして男は、さっさと立ち去ろうとしました。その手を、すばやくアランがつかみました。

「ちょっとまて。あんた、ここにあった髪飾り、とっただろ」

低い声で、男にいいました。男はすこしぎくりとしましたが、すぐに落ちついた声でアランにいいかえしました。

「いいがかりはよしてくれよ。きみの見まちがいだろう? 大人をからかったらいけないよ」

こわがらせようと、するどい目でにらみつけたのですが――おそれることなく、アランも男をにらみかえしました。

「それなら、その手の中を見せろ! おれはたしかに、ここに髪飾りを置いたし、あんたがそれをとったのも見たんだ!」

はっきりと迷いなくいわれたので、男はたじろぎました。まさか、おとなしそうに見えた少年が、こんなにも強気な物言いをするとは思わなかったのです。

「お、おれはとってないぞ! じいさんは、おれを信じてくれるよな?」

おじいさんは笑顔をうかべたまま、アランにいいました。

「ほっほ。お客さまがとっていないというのなら、それを信じるしかあるまい。その手をはなしてやってくれ」

「で、でも――」

「いいんじゃよ」

アランはしかたなく、男の手をはなしました。男はアランに勝ちほこったような笑みをうかべると、今度こそ立ち去ろうとしました。

「けれどな――ここにあった髪飾りは、持つ者に災いをもたらすという、おそろしい言い伝えがあるんじゃ。持つ者には死、あるいは、死以上のおそろしいものが、待ちうけているかもしれん――」

そうつぶやいたおじいさんのことばをきいて、男はぴたりと立ち止まりました。ふり向いたその顔が、青く染まっています。

「そ、そんなのうそに決まってらあ」

「さあ、どうかのう。うわさによれば、ぬすみを犯すような悪党には、ほんのすこし髪飾りにふれただけでも、災いがやってくると――」

おじいさんがいいおわらないうちに、男はぬすんだ髪飾りを、アランに投げつけました。

「そ、そういう大切なことはもっと早くいいやがれ! そんないわくつきのもの、いらねえよ!」

それだけいい捨てると、男はあわてて走り去りました。

「あ! まて!」

追いかけようとしたアランを、おじいさんが止めました。

「ほうっておきなさい」

「でも……!」

「追いかけて、おまえさんがけがでもする方が、わしはいやじゃよ」

アランの手の中では、とられそうになった髪飾りがかがやいています。

「この髪飾り……本当に、災いをもたらすものなんですか? こんなにも、きれいなのに……」

「ああ。そんな言い伝え、うそに決まっておるに」

けろりといわれて、アランはびっくりして顔をあげました。おじいさんはいじわるそうに笑っています。

「ちょいと、おどろかすだけのつもりだったんじゃ。まさか、あそこまで信じるとはのう。しかしあの程度の話でおじけづくなんぞ、宝石泥棒の風上にもおけんやつじゃ」

そういったおじいさんの顔が、一瞬だけ別人のように見えた気がしました。アランはあわてて目をこすりましたが、目の前に立っているのは、やはりおじいさんです。

「なんにせよ、商品を守ってくれてありがとう。おまえさんのおかげじゃ」

おじいさんのとなりで、黒猫が満足そうに鳴きました。

緑色の宝石が、優しくアランを見ているような気がしました。

♫ Ⅶ 時は夕刻 四人の一日の終わりは

夕刻を知らせる鐘の音がきこえました。辺りは茜色に染まり始めています。広場に集まっていたテントも、すこしずつたたまれてゆきました。

「どうもありがとう。働き者のおまえさんのおかげで、とても助かったよ」

おじいさんは、アランにお礼をいいました。アランもうれしくなって、「どういたしまして」とこたえました。こたえたあとに、しまったと思いました。今日は旅をするための、お金を手に入れるはずだったのです。けれど今からほかの場所で働く時間は、もうありません。

すると、おじいさんはアランの手の上にちいさな袋をのせました。

「これは、今日のお駄賃じゃ。ほんのすこしばかりじゃが、受け取っておくれ」

アランはおどろいて、袋をかえそうとしました。

「で、でも。おれが勝手に、手伝っただけだから。お金は、もらえません」

「いいから、受け取りなさい。お金を持っていないんじゃろう? あと、これもやろう」

そういってアランにわたしたものは、あの緑色の宝石がついた髪飾りでした。とまどっているアランに、おじいさんが微笑みました。

「おまえさんがいなかったら、あの男にとられていたものじゃ。宝石は、大地が作り出した美しい贈り物。同じものはひとつとして存在しない、自然の奇跡から生まれたもの。大切にしてくれる人のそばにあるのが、一番なんじゃ」

「大切にしてくれる人……」

アランは、そっと髪飾りをにぎりました。

「そうじゃ。おまえさんの名前をきいていなかったな」

「……アランです」

「そうか、そうか。アラン。いつかまた縁があれば、どこかで会おう」

おじいさんはそういい残すと、さっとテントの入り口を閉じてしまいました。まだ、ちゃんとお礼をいえていません。あわてて、テントの布をめくろうとしました。

「くそー! この街にいるって、うわさをきいたのに!」

ふいに背後から、やたらおおきな声がきこえてきたので、アランはふりかえりました。ちいさくて、丸々としていて、なんだかかわいらしい雰囲気の男の人が、広場をうろうろしています。

目が合ったかと思うと、その人は見た目からは想像もできない速さでアランの元へとやってきました。

「そこの少年! このあたりで黒猫を連れた、若い男を見なかったかい?」

その勢いのよさに、アランは思わずうなずいてしまいました。

「く、黒猫を連れた人なら見ました。そこのテントで、宝石のお店を開いていたんです。でも、若い人じゃなくて、おじいさんでした」

アランはふりかえり、テントを指差しました。そして、息をのみました。そこにはもう、石畳の地面があるだけ。テントも、おじいさんも、黒猫の姿もどこにもなかったのです。

「……うそだ。ついさっきまで、ここにいたのに」

呆然としながら、アランはつぶやきました。

「そいつは、老人なんかじゃないんだ。どんな人にもなれる、変装の達人。そうやって姿を変えながら世界中のお宝をねらう、大泥棒なんだよ!」

そのことばに、アランは目をぱちくりとさせました。

「泥棒? で、でも、とてもいい人でした」

「うん、まあね。根は悪いやつじゃあないんだよ。あいつは、世界中の大富豪たちが持て余している宝石をぬすんで売って、それで貧しい人たちを助けているんだ」

砂漠の盗賊たちのような人なのでしょうか。そう考えて、ちょっとちがうな、とアランは思いました。砂漠の盗賊たちは、生きるためにぬすみをしていました。けれどあのおじいさんは、そのぬすみこそが、自分の人生にかがやきをもたらすといっていたのです。

男の人は眉をつりあげ、腕を組みました。

「だが! 泥棒は、泥棒だ。ぼくはこの手で、あいつをつかまえてみせる!」

「つ、つかまったら、あの人はどうなっちゃうんですか?」

おそるおそるアランがきくと、男の人は首をかしげました。

「はて? そんなこと、考えもしなかった。しかしあいつのことだ、一度つかまったぐらいでは、反省なんてしないよ。ぼくは死ぬまで、いいや、たとえ死んでも、あの大泥棒を追いかけ続ける。大切なのは、そのことだけなのさ!」

そう話す男の人の、かがやかしい表情といったら。この人もおじいさんと同じ、子どものような顔をしていたのです。

「こうしているあいだにも、あいつはどこか遠くへ行っちまう。たとえそれが地の果てであろうと、追いかけるぞ。さらばだ、少年!」

そういい残して、かけ出してゆきました。

風のような速さで起きたできごとに、アランは目をまたたかせるばかりでした。

アランは、手の中の髪飾りを見つめました。これも元々は、どこかからぬすまれたものなのでしょうか? そう考えると、ちょっと複雑な気分です。

(……おれって、つくづく盗賊みたいな人たちと縁があるんだなあ)

アランは自分の運命にあきれてしまいました。けれどおじいさんの子どもっぽい笑顔を思い出して、そんな運命も悪くないな、と思ったのでした。

♪

「今日は本当にありがとう。とても助かったし、楽しかったわ。それにあなたたちのおかげで、踊りが好きだった気持ちが、思い出せたの」

茜色に染まった店の前で、ジゼルはマリアとローナにいいました。

「わたしね、このお店の舞台をきれいにすることにしたわ。ちいさい舞台だって、お客さまは観てくれる。それにここなら、まだかけ出しの踊り子さんたちも、立ちやすいだろうしね」

それってとてもすてきな考えだわ、と、マリアもローナも微笑みました。

「こちらこそ、ありがとう。もうお別れだなんて、さびしいわ……」

うつむきがちにいったマリアを見て、ジゼルはぱちりとウインクしました。

「そうだ。よかったら、ほかのお友だちも呼んで、夕ご飯を食べていってちょうだいよ。だいじょうぶ、お金はとらないから」

「いいの?」

「今日のお礼よ。旅を続けるには、おいしいお料理が必要でしょう?」

ジゼルのことばに、マリアとローナは「やった!」と両手をたたき合いました。ヴィクトルとアランとは、夕方に宿の前で待ち合わせることにしています。さっそくふたりを呼んでくるわ、とマリアとローナは大通りを引きかえしました。

夕闇の中、男はさらにふきげんそうな顔をして、大通りを歩いていました。食いにげに失敗し、そして髪飾りをぬすむのにも失敗した男です。

(くそっ! 今日は、ついてねえ!)

いらだちながら歩いていると、大通りの先に、金髪の少女と青い髪の少女が歩いているのが見えました。

金髪の少女の手にはお財布があります。中には働いて手に入れた、大切なお金が入っていました。

(昼間におれに恥をかかせやがった、小娘じゃねえか! ちょうどいい。仕返しに、金をうばってやれ! そしてこの街からも、おさらばだ)

男は背後からしのび寄ると、あっというまにマリアの手からお財布をかすめ取り、走り去りました。

「ああ! あなた、昼間の! お財布、かえしなさいよ!」

マリアは大声でさけぶと、ものすごい速さで男を追いかけ始めました。その速さに男はぎょっとしながらも、足を止めずに街の外の方へと向かいました。

「マリア、待ってよう!」

マリアの後ろから、ローナが必死に追いかけました。その途中で、宿に帰ろうとしていたアランとばったり出くわしました。

「ローナじゃないか。どうしたんだよ、そんなにいそいで」

「マリアが、お財布をとられちゃった!」

なんだって、とアランは目を見開きました。とにかくマリアを追いかけようと、ふたりは並んで大通りをかけ出しました。

男はマリアに追われながら、街角を曲がりました。けれど不幸なことに、その先は行き止まりだったのです。

「ち、ちくしょうっ!」

「さあ、追いつめたわよっ!」

すぐ後ろで、マリアが息を切らせながら男にさけびました。もはやにげ道はありません。

すると男はいきなりふり向くと、マリアの手をつかんだのです。その力の強さに、マリアは眉を寄せました。

「やめて、痛いってば! はなしてよ!」

「うるさい、静かにしろ! がきのくせに、生意気なんだよ! おまえたちのせいでなあ、おれは一日、ずっとむかむかしていたんだ!」

男は声をあらげると、マリアに向けて手をふりあげました。

なぐられる! と、マリアは思わず体をこわばらせて、ぎゅっと目をつむりました。

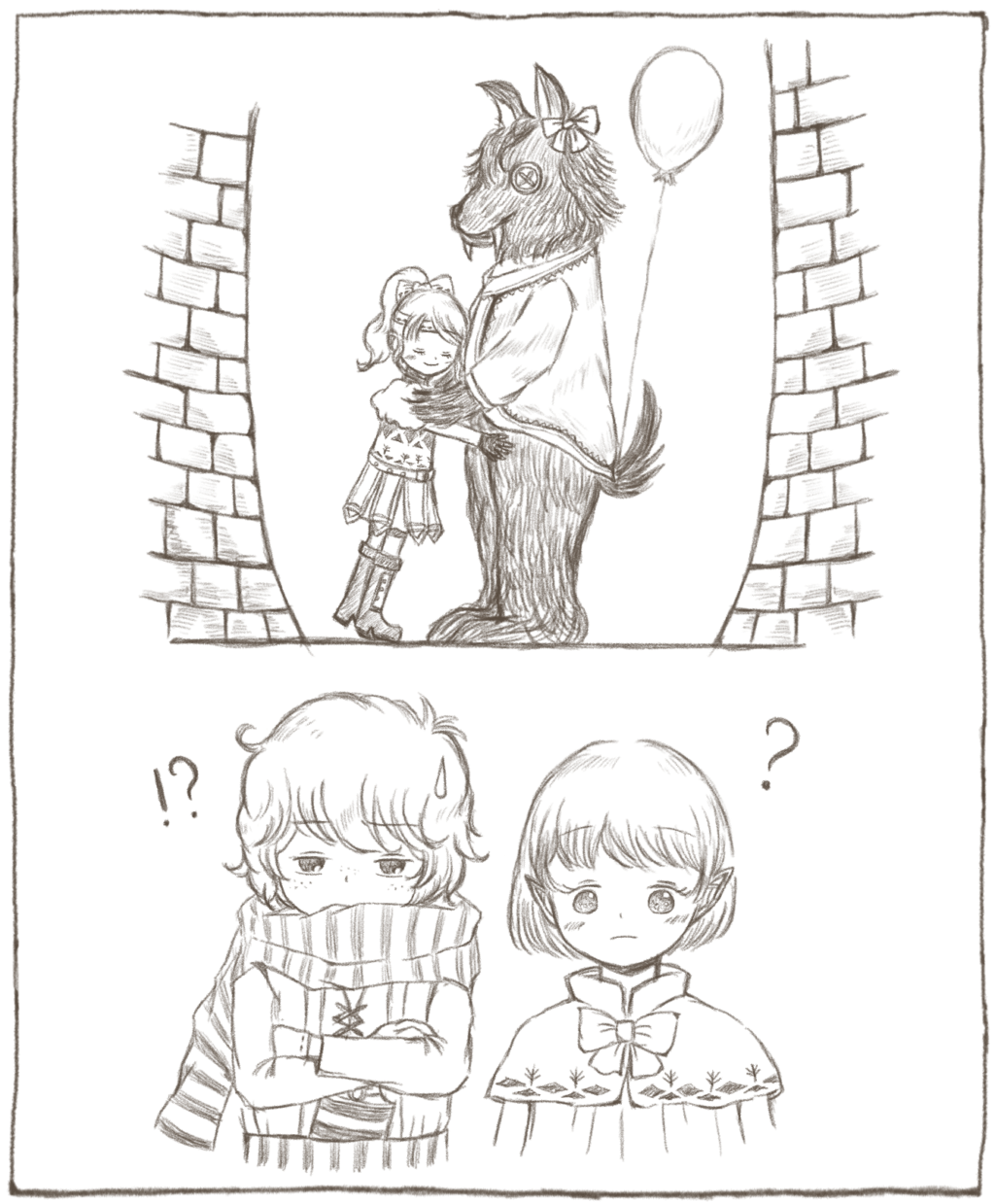

そのとき、マリアの背後からふたりをおおうように、おおきな影があらわれました。

男はマリアの体ごしに、その影の主を見あげると――口をあんぐりと開けました。

「か、か、か……」

「か?」

男がとつぜん、おかしなことをいい出したので、マリアは首をかしげました。

「怪物だあ――!」

男は真っ青になりながら、そうさけびました。びっくりしてマリアがふりかえると、そこには見あげるほどに巨大な、けむくじゃらの生き物が立っているではありませんか!

熊のような、狼のような――野獣ということばがしっくりくるその姿に、マリアもあっけにとられました。

一目散ににげ出そうとする男の首根を、野獣がつかみ、持ちあげました。男はおびえながら、なんとも情けない声でわめきました。

「ひいいっ! ごめんなさい、ごめんなさい! もう二度と、悪いことなんてしませんから! だからお願いです、どうか食べないで!」

野獣が男を放すと、男は「ぎゃっ」と声をあげながら、音を立てて地面に落ちました。すっかり腰がぬけてしまっています。ようやくなんとか立ちあがると、男はマリアに財布をおしつけるようにしてかえしました。

そして「災いが本当に起こったんだ!」と、泣きながら街を飛び出していったのでした。

あとにはマリアと、野獣だけが残されました。

マリアはおそるおそる、その姿を見あげました。

「あ、あなた……だれ? 魔物じゃ、ないわよね。あたしを、助けてくれたの?」

すると――野獣は両手を頭に持ってゆき、その頭を外したのです。

「マリア。けがはなかったか?」

「ヴィクトル!」

マリアは目を丸くしました。謎の野獣の正体は、ヴィクトルだったのです。

「どうして、そんな格好をしているの……?」

「いろいろとあって、姿をかくさねばならなくなったんだ。だから、風船を配っている人から、着ぐるみを借りたんだよ」

それにしたって、風船を配るようなかわいらしい姿はしていません。見た目はおそろしく、おおきさだって見あげるほどに巨大なのです(なにしろ、長身のヴィクトルがかぶれるぐらいの、着ぐるみでしたから……)。子どもが見たら、まずにげ出すような姿でした。

「この地方の古い民話に出てくる、森にある古城に住む野獣の姿らしい。元々は人間だったが、魔女によって姿を変えられて――とかなんとか、そんな話だそうだ。こんな見た目だけれど、本当は優しい心の持ち主なのだそうだよ」

「そ、そうなの……」

おかしな姿のヴィクトルを見て、マリアは体の力がぬけるのを感じました。けれど同時に、ほっとしたような温かな気持ちが、マリアの心に広がっていったのです。

「マリアが、あの男につかまれているのが見えたんだ。だから、とりあえずこの格好のまま必死に走ったというわけだ。きみが無事でよかった。しかし、動きにくいな……やっぱり、これはかえしてこよう」

そういってヴィクトルは、再び頭をかぶりました。

マリアは思わず、野獣のおなかにだきついていました。けむくじゃらの体は、温かくマリアを包んでくれたのでした。

そんなふたりの元に、ようやくローナとアランが追いつきました。

目の前の光景に、ふたりは首をかしげました。だって、けむくじゃらでおそろしい生き物に、マリアがだきついているところでしたからね。

♫ Ⅷ そして夜はふけていく

それぞれ、様々な出会いやできごとが起きた一日でした。マリアたちは〈アドルフ・アダン亭〉でおいしい料理を食べながら、おたがいの一日のことを話しました。

「みんな、いろいろあったのねえ。働くのって、大変なことだけれど。でも、とてもいい一日だったわ」

マリアのことばに、みんなはうなずきました。いい一日というそのことばが、みんなの心に、すとんと落ちついたのです。

「でも、まさかあのけむくじゃらの正体が、ヴィクトルだったなんて!」

ローナはくすくすと笑いました。ヴィクトルはこまった顔をして、肩をすくめました。

「わたしとしては、くまの着ぐるみの方がよかったな」

「いったいどうして、ヴィクトルさんは姿をかくさなくちゃいけなくなったんですか?」

アランの問いかけにこたえる前に、店の扉が勢いよく開きました。

「ヴィクトルさん! わたし、あなたのファンになりました! これ、受け取ってください!」

「わたしからも、これを!」

「ずっと、この街にいてくださらないかしら!」

こまった顔のままのヴィクトルの前に、次々と贈り物が積まれてゆきました。その贈り物の多さに、みんなの目が丸くなります。

「まあ、ヴィクトルったら! たった一日で、女の子の心をうばいすぎだわ!」

マリアはテーブルをたたきながら立ちあがると、頬をふくらませました。

「わたしは決して、そんなつもりは……」

わめくマリアを、ヴィクトルがなだめました。それを、ローナが楽しそうにながめています。

その横で、アランがそっと髪飾りをわたしました。

「ローナ。これ、やるよ」

「え? でも、アランにとって大切なものでしょう?」

「おじいさんがいってたんだ。宝石は、大切にしてくれる人のそばにあるのがいいって。ローナなら絶対に大切にしてくれると思うし、それに……その宝石、ロレーヌの瞳の色に似てるって思ったんだ。だからきっと、ローナのそばに置いてあげたら、その宝石もうれしいと思う」

「……アラン。ありがとう……」

ローナはうれしそうな声音でお礼をいって、髪飾りをつけました。青い髪に緑の宝石が、とてもよく映えていました。

アランは優しく、ローナを見つめました。

「おれ、旅が終わったらなにをするのか、まだ決めてないけれど。でも今は、ただきみのことを守りたいんだ。今はそれが、おれにとって一番大切で、ええと」

そこまでいって、アランは頬をかきました。

「おれの人生にかがやきをもたらしてくれること、なんだと思う」

ローナはやわらかく微笑んで、アランの手をしっかりとにぎりました。

とても、温かい手でした。

「さあ、まだまだたくさん食べてちょうだいね。そうだわ。ローナ、あの舞台の上でうたってくれないかしら?」

ジゼルにいわれて、ローナは「もちろん」とうなずくと、舞台に元気よくかけあがりました。そして、ハーディ・ガーディを奏でます。マリアたちも、ほかのお客たちも、みんながローナの歌に耳をかたむけました。

なんてことない、けれど四人にとっての特別な一日は、軽快な旋律とともに過ぎてゆくのでした。