九楽章

少女の帰る場所

♫ Ⅰ ひとやすみは、冬の森で

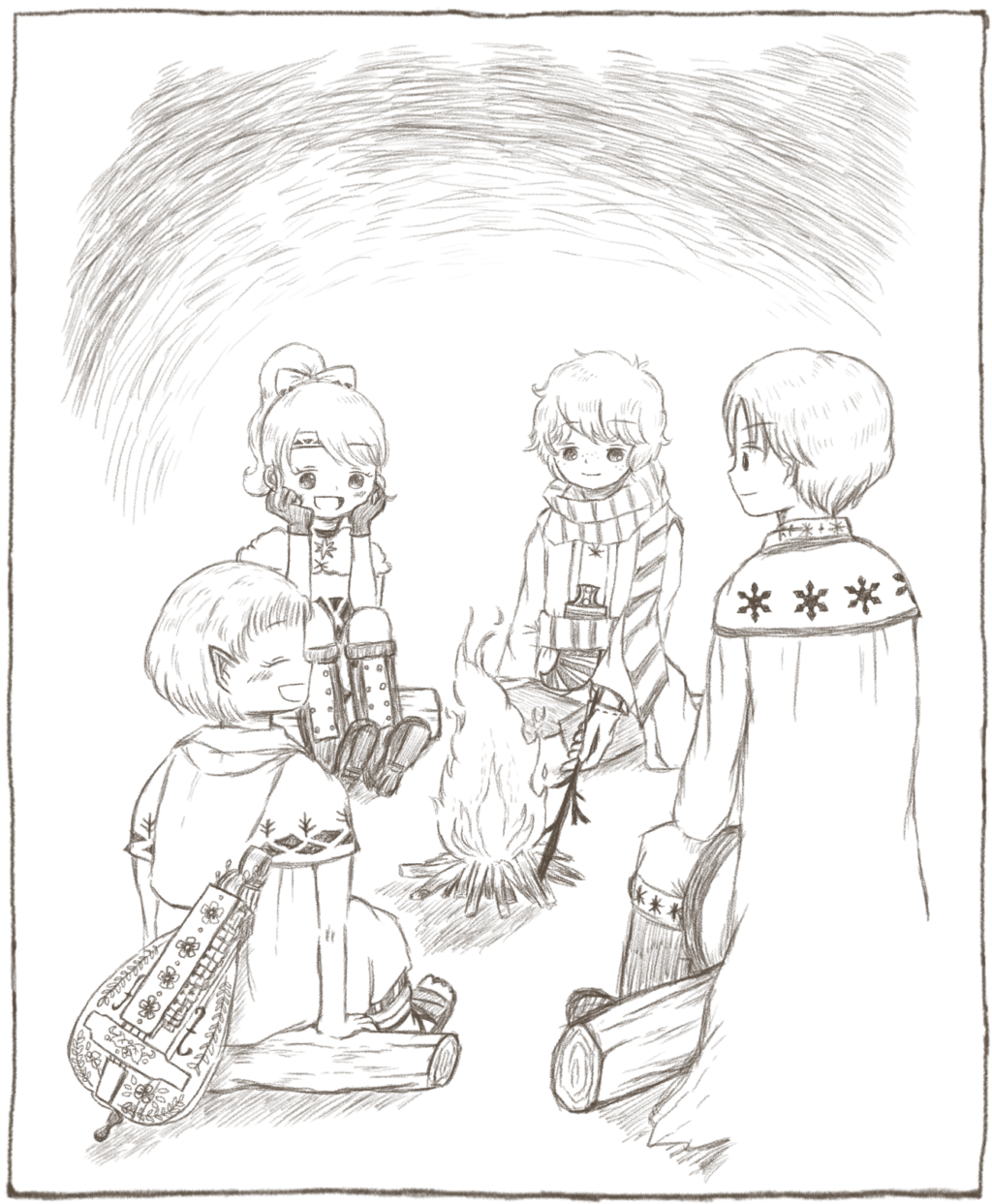

その日はめずらしく、雪の降らなかった一日でした。すんだ空の下、白銀色に染まった森に流れる小川を見つけたマリアたちは、川辺にテントを張って一息つこうということになりました。

火にかけた鍋の中に、たっぷりとスープが入っています。ヴィクトルは鍋に慎重な手つきで塩を入れ、胡椒を入れ、いくつかのハーブを入れ……そうしてしばらくかき混ぜたあと、アランに声をかけました。

「アラン。スープの味見をしてほしいんだ」

小川につり糸を垂らしていたアランは、ヴィクトルのそばまでやってくると、スープをすくって一口飲みました。それを、ヴィクトルはどこか緊張した顔つきで見ています。

アランは目をつむって味わっていましたが、やがておだやかな微笑みをうかべていいました。

「とっても、おいしいです」

それをきいて、ヴィクトルはほっと、胸をなでおろしました。

「それはよかった。きみが、料理を教えてくれたおかげだよ。きみと出会わなかったら、わたしは今もこの鍋に塩を一袋も入れていたにちがいない」

旅のあいだに作った、到底料理とは呼べないものを思い出し、ヴィクトルは苦笑いをうかべました。

「それにしても、雪が降っていないとはいえ、やはり冬の森は冷えるな。アラン、寒くはないか?」

「おれは平気です。それにこのスープを飲めば、体もあったまるから」

ヴィクトルとアランが、そんなことを話していると――いきなり、遠くから雪玉が飛んできました。とっさに、ふたりがそれをかわします。

「ああ! もう、よけられちゃった!」

雪玉が飛んできた方から、マリアのくやしそうな声がきこえてきました。となりにはローナがいます。ふたりはいっしょに、森の奥まで乾いた薪木を探しに行っていたのでした。

「先手あるのみ! もう一度攻撃よ、ローナ!」

「うん!」

マリアがさけぶと、ローナがせっせと雪玉を作り始めました。それをすばやくマリアが投げる――なんとむだのない、息の合った動きでしょう。

「いきなり、なにするんだよ!」

アランがおこっても、マリアとローナはきく耳も持ちません。

「やれやれ。またマリアの思いつきで、なにか始まったな」

光のような速さでいくつも飛んでくる雪玉を、ヴィクトルとアランがよけてゆきます。そのひとつが、アランに当たりそうになって――ヴィクトルがとっさに、アランをかばいました。すばやく腰の剣をぬき、せまりくる雪玉を切ります。雪玉はヴィクトルの目の前で、はらはらと形をくずして舞い散りました。

「まあ! 武器を使うなんて、卑怯よー!」

マリアがじだんだをふみながら、さけびました。ヴィクトルはすずしい顔をしながら剣を収めています。

「ヴィクトルさん、かっこいい……」

アランは瞳をきらきらとさせて、ヴィクトルを見あげました。ヴィクトルは、ふっと優雅に微笑みました。

「わたしの剣は、だれかを守るためにある。たとえ雪玉だろうとなんだろうと、今ここでアランを守るために剣をぬくのは、騎士として当然のこと――」

ヴィクトルがいいおわらないうちに、その顔にものすごい速さで雪玉が当たりました。顔が雪まみれでは、せっかくの優雅な微笑みも台無しです。

「ヴィクトルさん!」

アランがびっくりした顔で、さけびました。マリアとローナは、仲良くハイタッチなんかしています。

ヴィクトルは顔についた雪をはらうと、今度は不敵な微笑みをうかべながらマリアたちを見かえしました。その瞳の奥に、ゆらりと炎が燃えています。

「やられっぱなしでは、格好が悪いな。アラン、次はこちらから反撃しよう」

「は、はい」

こうして二対二で分かれた、雪合戦が始まりました。みんな、いつのまにか夢中になって雪玉を投げていました。そして、真剣そのもののこの勝負は、日が暮れるまで続いたのです。

「ああ、楽しかった!」

たき火に当たりながら、マリアが満足そうにいいました。たくさん動いたおかげで、冷えていた体はぽかぽかと温まっています。そのうえ熱いスープも飲んでいるので、ここが冬の森であることが信じられないぐらいでした。

「こんな遊びをしたの、初めてだよ!」

ローナが手足をぱたぱたと動かすと、服についた雪がきらめきながら落ちてゆきます。ほかの三人の服にも、同じように雪がこびりついていました。

「あたしは、よく父さまとやったの。父さまが投げる雪玉はとっても速くて、一度だってよけられなかったわ」

マリアがなつかしそうにいいました。もういないお父さんのことを考えると、今でも胸がきゅっと痛くなります。

みんなが心配そうにマリアを見たので、マリアはあわてて、にっこりと笑いました。

「それにしても、このスープとってもおいしいわ。アランが作ったの?」

「それは、ヴィクトルさんが作ったんだ」

「まあ、ヴィクトルが? あんなに、料理が苦手だったのに……」

「ここに、立派な料理の先生がいるからな。とはいえ、わたしはまだスープしか作れないけれど」

ヴィクトルは肩をすくめて、そうこたえました。アランは顔を赤くして、頬をかきました。

「そうだわ」とマリアはなにかを思いつくと、楽しそうに笑って、ぽんとひとつ手をたたきました。

「もし、もしもよ。あたしたちがいっしょに暮らすようなことがあったら、食事を作る係はアランとヴィクトルにお願いするわ。ずっとね」

「ずっと、って……マリアは、なにをするんだよ」

「あたしはもちろん、味見係よ!」

マリアが胸を張ってそうこたえたので、アランはあきれたように、ため息をつきました。そのとなりで、ヴィクトルが笑っています。

「マリアらしくて、いいじゃないか」

「あまやかしたらだめです、ヴィクトルさん。それじゃあ、いつまでもマリアが料理ができるようにならないじゃないか」

アランにぴしゃりととおこられてしまって、マリアは不満げに口をとがらせました。

ローナは腕を組んで考えこんでいましたが、とつぜんぱっと顔をかがやかせました。

「じゃあ、ローナはみんなの服を作る係をやるよ! 妖精たちは自然の中で生きながら、自分たちで服や靴を縫って作っていたんだ。だからお裁縫、得意なの」

この靴も自分で作ったんだ、とローナは得意げに足を動かしました。

「それなら、わたしは力があるから薪を割る仕事をしよう。どんな地方に住んでいたって、薪は必要だからな」

「そうだ! 四人で力を合わせて、家を建てるっていうのはどうかな。木を切ったり、石を集めるところから始めて、みんなで住むためのおうちを作るの。ちゃんと部屋も四つあってね、扉に名前を彫るんだ」

それはいい考えだと、みんなは盛りあがりました。それからどんな家を建てようかとか、どんな土地に住んでみたいかとか、そんな話が続きました。

「絶対、森の中に住むのがいいよ! 風は気持ちいいし、おいしい木の実だって手に入るもんね」

「……砂漠だって、砂がきらきらしていてきれいだし、星もよく見えるし、おれはいいところだと思う」

「いいや、ここはひとつ、みんなで雪山に家を建てて、厳しい寒さにたえながら精神をきたえるというのはどうかな」

ローナとアランとヴィクトルは、ずいぶんと真剣に話しこんでいます。マリアはそんな三人を見つめながら、楽しそうに笑いました。

「いいわねえ。本当に、そんなことができたら……きっと、毎日楽しいだろうなあ」

マリアはだれにもきこえないぐらいのちいさな声で、そうつぶやきました。

マリアは、ちゃんとわかっていたのです。四人でいつまでもいっしょに暮らすなんて、そんなことは絶対にありえないことを。みんなが優しいから、自分がいい出した願望の話に合わせてくれていることを。

みんな、帰る場所があるのです。待っていてくれる人がいるのです。この旅が終わったら、三人はその人の元へと帰ってゆく――マリアだけが、またひとりになるのでした。

みんなと別れたら、また魔物をたおすためにひとり旅をするつもりでした。けれど、魔物はもういないのです。それは魔物を生み出したひとりの妖精が、もうこの世にいないからでした。

旅を続ける理由は、もうありません。そんなマリアは、いったいどこに帰ればいいのでしょう。

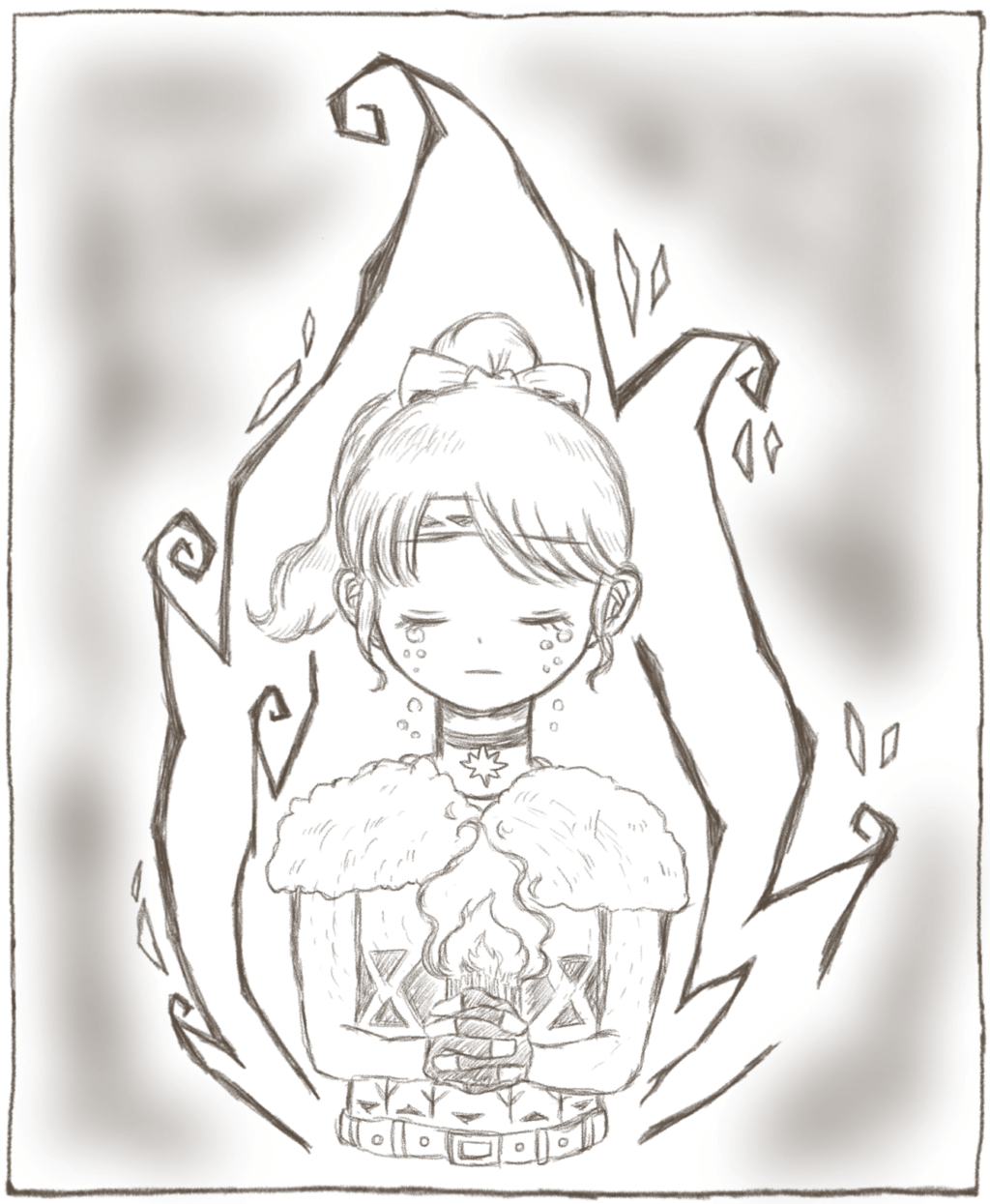

マリアは、カシュから手紙とともに送られてきた空のマッチ箱を見つめました。箱には、自分の服と同じ模様がえがかれています。それは、マリアの故郷があった地方の模様でした。

このマッチが、もしかしたら妖精たちの住む地へと行くための道具かもしれないのです。そういうわけで、今はマッチを手に入れるため、マリアの故郷があった場所を目指しているのですが――近ごろのマリアの心は、まるで雨が降っているかのように、どんよりとしていました。

この模様は、だれがえがいたのでしょう? 自分と同じように、故郷のだれかが生き残っているのでしょうか? 自分の故郷に関係した、唯一の物でしたが――今のマリアがそれをながめても、心に積もったさびしさはなくなりませんでした。それ以上に、みんなとはなれるのがつらかったのです。

(こんなこと、考えちゃいけない。でも――あたし、この旅が終わってほしくない。みんなとはなれたくない。ひとりになりたくないの)

ゆらめく炎を見つめながら、マリアは涙がこぼれそうになるのを、必死でこらえていました。

♫ Ⅱ 幻を見る村

ヴィクトルの故郷であるスニェークから、マリアの故郷があったところまでは長い距離がありました。スニェークを囲む雪山をこえるときは、ヴィクトルのお父さんが立派な馬車を用意してくれました。冬の寒さや雪にも負けない、強い馬が馬車を引いてゆきました。

山をこえたあと、マリアたちは何日もかけて雪道を歩き続けました。途中で、いくつかの街や村に立ち寄りました。芸術の街と呼ばれる、エトワールに立ち寄ったのもこのころです。

そしてようやく、世界の最北といってもいいぐらいの場所にたどりつきました。背の高いもみの木が、どこまでも並んでいます。

そこは木と雪以外のものは、なにもありませんでした。動物たちも冬眠しているのか、姿が見えません。とても、静かな場所でした。

ふいに、マリアが立ち止まりました。みんなも足を止めて、マリアの方へとふり向きました。

マリアは悲しいような、切ないような、そんな表情をしていました。

「もしかして、ここに――マリアの故郷が、あったの?」

ローナが、おずおずとたずねました。マリアは微笑んで、うなずきます。

「ええ。あたしの生まれたところはね、サテーンカーリという国なの。おもしろい名前でしょう? 虹っていう意味があるのよ。雪が太陽に照らされると、国全体が、虹色にかがやくの。とっても、とってもきれいなところだったわ」

四年前、焼け野原になってしまったこの場所は、今は雪が積もり、真っ白になっていました。その白さはまるで、魔物におそわれたできごとなどなかったかのように見えました。

けれど奥まで歩いてゆくと、くだけた塀や、こわれた建物の姿がありました。まるで亡霊のように、マリアたちを見おろしているようにして立っていました。

「だれも……いないね」

さびしげな景色だけが、ただ続いていました。ひゅうひゅうとつめたい風の音が、耳のそばを通りぬけてゆきます。

もしも目の前に、ここで亡くなった人の幽霊があらわれたとしても、今回ばかりはマリアもこわがらなかったでしょう。恐怖より、悲しさの方がずっと強かったのです。

やがて四人は、湖の前にたどりつきました。湖の真ん中に、こわれたおおきな建物がありました。

「あれが、この国のお城だった。あたしの帰る家だった。本当なら、今もあそこで、家族といっしょに過ごしているはずだったの……」

マリアはそうつぶやくと、湖の前に座りこみました。服がぬれるのも構わずに、雪の上に座りこみました。心が痛くて、痛くてこわれてしまいそうでした。

ローナはそっと、マリアに寄りそうようにしてしゃがみました。アランはなにもいわぬまま、じっと城のあった場所を見つめています。

ヴィクトルもまた、自分の心に痛みを感じていました。ここでたくさんの人が死んでいったこと、マリアの大切な場所がうばわれてしまったこと。自分の知らぬところで起きていた悲劇は、決して自分と無関係なことではなかったのです。

どんな理由があろうとも、自分の生まれた国が人の命をうばったことに変わりはありません。その現実は、ヴィクトルの心に重くのしかかりました。

ヴィクトルは静かに、目を閉じました。今はただ、亡くなった人たちの魂が天にのぼるようにと、祈り続けました。

マリアはやがて立ちあがると、笑顔をうかべていいました。

「ごめんなさい。ここには、妖精たちのいる地へ行く手がかり、なかったみたい。だれもいないし、なにもないわ。むだ足になっちゃったわね」

「ううん、そんなことないよ。ローナ、ここにこられてよかった。まだマリアと出会ったばかりのころ、いつかマリアの故郷に行ってみたいなって、話したじゃない? だから、その願いがかなってうれしいんだ」

ローナは、地面に積もった雪を優しくすくいあげました。

「マリアは、ここで生まれたんだね。――ここにマリアたちがいたことは、大地や雪や、植物たちがちゃんと覚えてる。幸せな国だったことを、ちゃんと覚えてる。伝わってくるんだ。それがわかって、うれしい。だからね、マリア、むだ足なんかじゃないよ。マリアのこと、故郷のこと、教えてくれてありがとう」

すくいあげた雪の粒が、風にのって舞い散ってゆきました。太陽の光に照らされ、きらきらとかがやきながら。

湖を、立ち去ろうとしたときでした。

「あそこに、明かりが見える」

アランが、遠くはなれた場所を指差しました。たしかに木々のあいだから、赤い光がいくつもゆらめいているのが見えました。

人がいるのでしょうか。そんなはずはないと、マリアは思いました。この辺りには、マリアの故郷以外には街も村もなかったのです。けれど何度目をこすっても、その赤い光は消えることなくゆらめいていました。

「行ってみよう」

ヴィクトルのことばに、みんなはうなずきました。

森はますます深くなってゆきます。ひとつ明かりが消えたと思ったら、またすぐに新たな明かりが灯ります。延々と灯り続けるその明かりに、マリアたちは首をかしげました。

ようやく明かりの元へとたどりついたころには、辺りはだいぶん暗くなっていました。

「まあ……」

マリアは、両手を口にあてました。

明かりの正体は、マッチの火でした。

人々が、マッチを手にしながら、ぼんやりとその火を見つめているのです。見つめる人々の表情は、みんな幸せそうで――けれどどこか、うつろでもありました。

「あの……」

マリアがちいさく声をかけてみましたが、だれもそれに気づくことはありません。

マリアたちがたどりついたその場所は、だれもがマッチの火を見続ける、ちいさな村だったのでした。

「あのマッチは……ヘイゼルとカシュが持っていたものと、同じものなのか?」

人々がただ火をじっと見つめる光景は、不気味なものでした。背筋が、さっとつめたくなります。

マリアは村を見回して、そして息をのみました。

「……あたし、あの人のこと知ってるわ。あたしの故郷にあった、お菓子屋さんのおじいさんよ! もしかして、ほかの人たちも……?」

マリアは食い入るように、村の人たちを見つめました。思ったとおり、ほかの人たちの顔にも見覚えがありました。

「ここの村の人たちは……みんな、あたしの故郷に住んでいた人たちだわ……」

どうして、ほろびた国の人たちがいるのでしょう。それも、こんな奇妙なことをしているなんて。

けれどマリアにとっては、みんなが生きていたことがなによりもうれしいのでした。マリアの心が、期待ではずみます。

(ひょっとして――父さまと母さまと、クレアもいるの?)

だれかに話をききたかったのですが、みんなマッチの火を見つめるのに夢中で、マリアたちに気づかないのです。

「ねえ。みんな、あたしの話をきいてください!」

マリアがさけんで、火を見る人の肩をたたこうとしたときでした。

「声をかけてはなりません。無理に幻から引きはなそうとすると、その人の心は永遠に幻の世界にとらわれてしまうの」

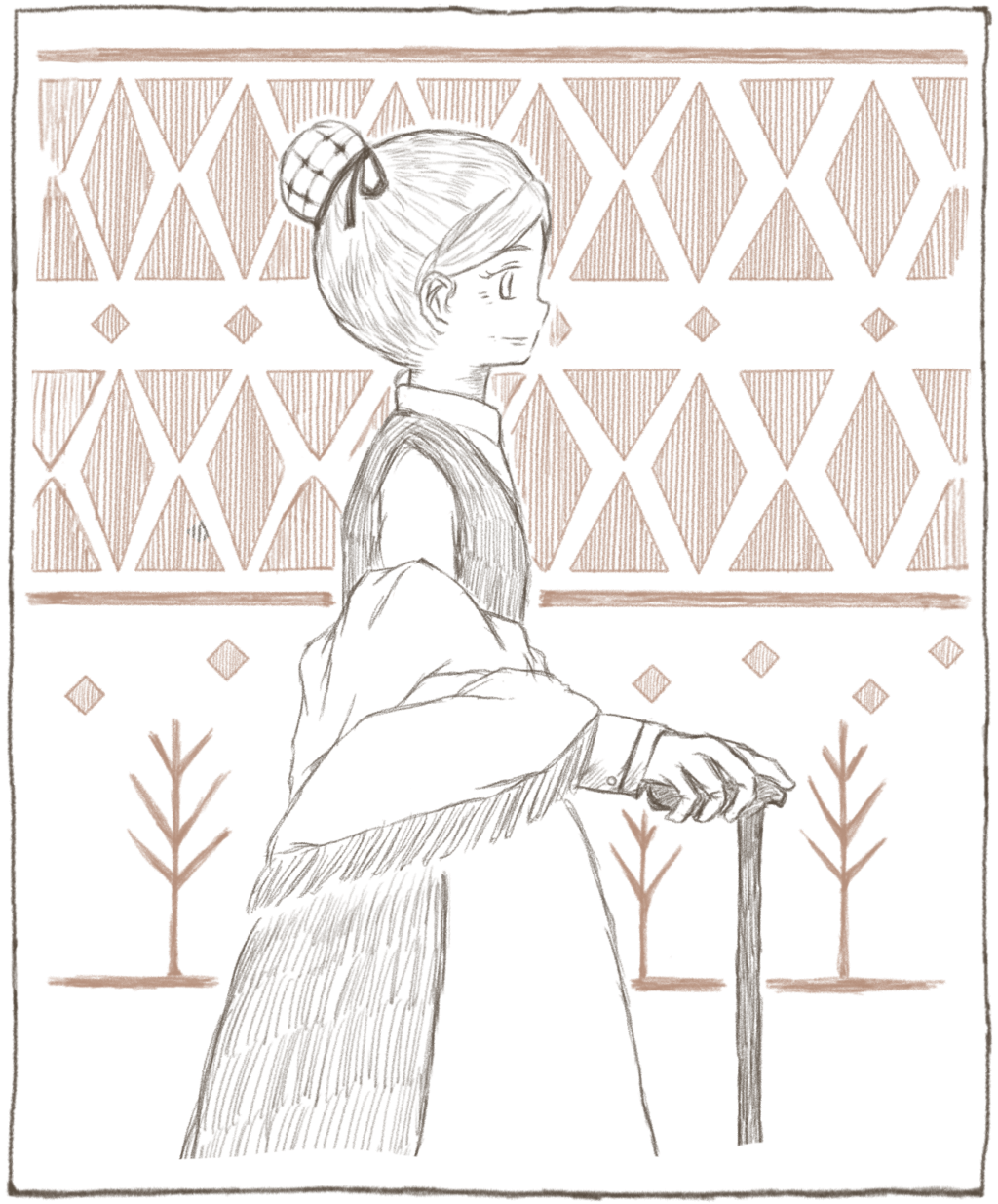

ひとりの老婦人がやってきて、マリアたちにいいました。淡い金色の髪をきれいにまとめた、上品な人でした。

老婦人は杖をつきながら歩いていました。足が悪いのでしょうか? けれどその人は杖なんて必要のないぐらいに、まっすぐと立っていました。

「こんばんは。わたしたちは旅の者です。ここは、いったいどこなのでしょう?」

ヴィクトルが問いかけました。その人はヴィクトルの方へと顔を向けます。青い瞳はしっかりと、ヴィクトルを映していました。

「ここは、幻を見る村。かつて魔物によって国をほろぼされ、そこからにげ延びた者たちが集まってできた村。かれらは消えることのない悲しみからのがれるため、死んだ者たちの幻を見続けています……」

思ったとおり、人々が手にしているマッチは幻を見せるものでした。けれど今はそれよりも、自分が生きていたことを伝えたくて、マリアはさけびました。

「きいてください! あたしの名前は、マリアです。そのほろぼされた国の、王女だったの……」

それをきいて、老婦人の目が見開かれました。

「まさか……! ……ああ、サテーンカーリ国のマリアさま。まさか、生きておられたとは……こんなにも、幸せな知らせはいつぶりでしょう」

老婦人はその場にひざまずくと、マリアに深々と頭をさげました。マリアはあわてて、老婦人の肩に手をのせました。

「頭をあげてください。あたしはもう、王女じゃないもの」

「いいえ。わたしたちにとっては、今でもあなたはおてんばでかわいらしい王女さまでございます。よくお城をぬけ出されては、城下町の方にいらっしゃっておりましたね」

老婦人が微笑みながらそういったので、マリアは顔を赤くしました。同時に幼いころの思い出がよみがえってきて、なつかしい気持ちになりました。

「あなたも、マリアの故郷に住んでいたの?」

ローナが問いかけると、老婦人はローナを見つめながら、うなずきました。

「はい。わたしはアンネといいます。サテーンカーリの城下町に、主人と娘と、孫たちと暮らしておりました。今は、この村でひとりで暮らしております」

アンネは立ちあがり、マリアたちを見回しました。

「マリアさまと、そのお仲間方。ぜひ、わたしの家にいらしてくださいませ。だれかといっしょに過ごすのは、本当に久しぶりなのです」

マリアたちは、アンネのことばにあまえることにしました。

♫ Ⅲ アンネの話

アンネの家は、村のはずれにありました。そこにたどりつくまでに、だれとも目が合いませんでした。みんな家の中にこもっているか、すれちがっても、熱心にマッチの火を見つめているのです。

家に入ると、アンネはマリアたちを座らせ、手際よく紅茶をいれました。

「みんなの様子に、おどろいたことでしょう。もう何年も、この村で人の声をきいておりません。……しかたがないことです。マッチの火の幻は、その人の望むものならなんだって――とつぜん失った大切な人の姿だって、見せてくれるのですから」

そういって、アンネはマリアたちの前に座りました。

「あの……これはきいてよいものなのか、わかりかねますが。それではなぜ、アンネさんだけはマッチの幻を見ていないのでしょうか? この村でマッチを持っていないのは、おそらくあなただけでしょう」

ひかえめにヴィクトルがきくと、アンネはふっと笑いました。

「わたしは、生まれたときから目が見えないのです。目の見えぬわたしに、幻は必要ありません」

マリアたちはおどろきました。杖を持ってはいましたが、アンネの歩き方や、紅茶をいれる手つきは、とても目の見えない人とは思えなかったのです。

「……おれ、まだひとこともしゃべってなかったのに。ちゃんと、おれのぶんの紅茶も、用意されてる……」

アランがつぶやくと、アンネは優しい目でアランを見つめました。その目は、本当にアランが見えているようでした。

「姿が見えなくても、わたしにはわかります。わたしの前には、マリアさまと三人のお友だちがいらっしゃる。きっと、ここまで長い道のりだったでしょう。みなさまがマリアさまのおそばにいてくださったこと、深く感謝いたします」

「ううん。ローナたちこそ……マリアがいたから、ここまでこられたんだ。マリアはいつだって、だれかのためにがんばっているんだよ」

ローナのことばに、ヴィクトルとアランもうなずきました。マリアはなんだか、体がむずむずするような感じがして、うつむきました。

「さすが、わたしたちの国の王女さま。ご立派になられて、わたしもうれしゅうございます。エリク王さまや、エミリア女王さまや、クレアさまがきいたら、さぞお喜びになるでしょうに……」

アンネはそうつぶやいて、顔をふせました。そのことばをきいて、マリアが胸にいだいた希望は、しゅるしゅるとしぼんでゆきました。

「やっぱり……父さまたちは、ここにはいないのね」

「四年前のあの日、エリクさまは最後まで、竜の魔物からわたしたちを守ってくださいました。エリクさまのおかげで命拾いした民が、何人いることか。エリクさまは国民をかばって、そして――命を落とされたのでございます」

「そう……だから、父さまの槍が焼けた街に残されていたのね」

焼け野原につきささった槍を、マリアが見つけて引きぬいたのです。あの日のできごとを、マリアは決して忘れはしないでしょう。

「エミリアさまとクレアさまは、わたしたちといっしょにここまでにげられました。けれどエミリアさまは、ひどいけがをされていて……クレアさまも、体が強くないお方でしたから。それに加えて、エリクさまと、マリアさまがいない悲しみがおふたりを苦しめたのでしょう。ある日の朝、おふたりともねむるように、エリクさまの元へと旅立たれてゆきました」

「そんな……」

マリアはうつむきながら、こぶしを強くにぎりしめました。

どうして、自分が生きていることをふたりに伝えられなかったのでしょう。どうして、もっと早くふたりに会いにこられなかったのでしょう。すべてが変わってしまったあの日、どうして自分は家族のそばにいなかったのでしょう――。

死んだ人は生きかえらないことを、マリアはわかっているつもりでいました。だからもう、家族と会えないことに、あきらめがついているはずでした。それでも、さよならすらいわせてくれないなんて――マリアは、自分の運命を恨んでしまいたくなりました。

「おふたりのお墓は、この村にあります。花は、今はさいてはおりませんが……マリアさまが生きていらしたことが、どんな花のお供えよりも、おふたりにとってうれしいものになりましょう」

アンネは瞳をゆらして、苦しむような表情でどこか遠くを見つめました。

「わたしの家族も、あの日に失いました。目の見えないわたしが助かるなど、ふつうなら奇跡のようなできごとでしょう。けれどわたしにとっては、悪夢でしかありません。娘や幼い孫が命を落として、なぜこのわたしだけが生き残ってしまったのか――毎日、そのことばかりを考えてしまうのです」

アンネは深くため息をつき、そして慣れた手つきでカップを口へと運びました。

マリアは顔をあげ、アンネにいいました。

「……あの竜の魔物は、もういないわ。あの魔物だけじゃない。もう、世界に魔物が生まれることはなくなったの。だからもう、あんなことは二度と起きないわ。あたしたちが悲しむようなことは、もう起こらないのよ」

マリアは、ヴィクトルの故郷で起きたできごとをアンネに話しました。マリアが話すのをききながら、ヴィクトルは複雑な表情をうかべていました。自分はこの村の人たちにとって、憎まれる立場にいるのですから。

けれどアンネは、ヴィクトルを責めるようなことはしませんでした。

「そのようなことが、あったのですね……その妖精の女王さまも、今はもうこの世にいないお方。この世を去った者を憎むつもりは、ありません。

けれどわたしたちがそれを知ったところで、死んだ者たちは帰ってはこない。この村の者たちは、魔物への憎しみよりも、もう会えぬ者にこがれる気持ちの方が、ずっとおおきいのです」

窓の外では、今もだれかのマッチの火がちらついていました。

アンネは話を続けました。

「エミリアさまとクレアさまが亡くなられてから、わたしたちはますます生きる希望を失いました。王も女王もいない、残された民たちだけで、いったいなにができるというのでしょう。

そんなとき、奇妙な木を見つけたのです。きいた話では、その木に葉はなくて、分かれた枝の先が、マッチ棒のようになっているそうです。不思議に思って、村の者たちは試しに枝先を折ってすってみました。すると、その火が幻を見せたのです」

その木はここからさらに奥に行ったところにある、小川のそばに生えているのだとアンネはいいました。

「枝先は、朝をむかえれば元どおりになっているそうです。つまり、なくなることがないのです。村の者は毎日のようにマッチをすって、死んだ者の幻を見る。今となっては、マッチの火だけがこの村の希望の光となっています。いつでも幻を見られるよう、村の者はマッチを箱につめました。箱には、わたしたちの故郷の模様をかきました。故郷のことを、忘れぬように……この辺境の地に、ごくまれに旅人がやってくることもあって、そんな人たちもマッチを手に取っては、幻を見ておりました」

ヘイゼルにマッチを売った旅人も、そのひとりだったのでしょう。ヴィクトルはアンネにいいました。

「わたしたちは以前、同じマッチを持った少女に出会いました。その子も、いなくなった母親の幻を見ておりましたが、最後にはなにも見えなくなったと、いっていました」

「それは少女本人が、幻はもう必要ないとわかったのでしょう。先ほどもいったとおり、幻を見ている人の目を無理に覚まそうとすると、永遠に幻の世界にとらわれてしまう……。目を覚ますには、火が消えるのを待つか――本当の意味で幻から解かれるには、本人の意志で幻を断ち切るしかないのです」

そこまでいうと、アンネは立ちあがり、あぶなげない様子でキッチンの方へと向かいました。

「そろそろ、食事にしましょうか。みなさん、今夜はわたしの家に泊まってくださいませ。せまい家ではありますが、冬空の下でねむるよりは、いくらかましでしょうから」

「アンネさん、とてもさびしそうだった。村には人がいるのに、これじゃあひとりぼっちなのと変わらないよ」

食事が終わって、マリアたちはアンネから空いている部屋をひとつ借りました。ローナは悲しげに顔をふせ、楽器をなでました。

ローナがハーディ・ガーディをひいてみせたら、アンネはとても喜んでくれたのです。これまでの旅の話も、楽しそうにきいていました。だれかがそばにいることが、心からうれしいようでした。

そしてなにより、アンネはマリアのことを、愛おしむように見つめていたのです。まるで、マリアの姿が見えているかのように。

「アンネさんも目が見えていたら、マッチの幻を見ていたのだろうか」

「きっと、そうするわよ。だって、会えないはずの人の姿が見えるのよ。本物じゃなくても、うれしいことだわ。かわいそうに、アンネさん。目さえ見えるようになれば、もうさびしくなくなるのに」

そう嘆くマリアのとなりで、アランはちょっと遠慮がちにいいました。

「でも……幻を見て、本当に幸せになれるのかな」

「どうして? だって……アランにも、会いたい人がいるでしょう? ローナだって。ヴィクトルだって、亡くなったお母さまにもう一度会えたらいいなって思うわよね?」

半ば強い口調でマリアにいわれて、三人はうなずくしかありませんでした。

「とにかく……妖精たちのいる地へ行くためには、〈幻を見せる火〉が必要だ。おそらく、ここにあるマッチの火のことだと思う。明日、そのマッチの木のところへ行ってみよう」

そう決まると、みんなはねむりにつきました。

寝床の中で、マリアの心臓はどきどきと鳴っていました。明日、もし自分もマッチの幻を見たら――家族に会えるかもしれないのです。

♫ Ⅳ マッチの火が見せるものは

翌朝、マリアはひとりで、お母さんと妹のお墓に立ち寄りました。

お墓は、きれいに整えられていました。お墓のそばには、王であるエリクをたたえた文が彫られた石碑も立てられていました。

「父さま、母さま、クレア。久しぶり……あたしは、元気です」

マリアは、お墓に話しかけました。返事はありません。それでも、マリアはお墓に向けて話し続けました。

「やっと、みんなの居場所がわかったのに。やっと、帰る場所が見つかったと思ったのに。やっぱり、父さまたちはいなかった。みんな、あたしを置いていってしまった……」

マリアはちいさくつぶやきました。

「ローナたちとも、もうすぐさよならしなくちゃいけない。そうしたら、あたしはひとりになるんだわ。旅に出たときは、それでもいいって思ってたはずなのに、今はさびしくてたまらないの。

旅に出て、自由である幸せを手に入れたって思ってた。どこにでも行けて、何にでもなれる幸せを。たくさんの人たちに出会える幸せを。でも……あたし、やっぱりそれじゃいやなの。だって、本当に心からあたしのことをわかって、愛してくれる人なんて、世界中どこを探したって、いやしないのよ。だれも、あたしの帰りを待っていてくれやしないんだもの。

あたし、父さまと母さまと、クレアに会いたい。そう思うのって、あたしのわがままなの? みんなに会いたい……それが、たとえ本物でなくても。父さまたちのそばにいられれば、あとはなにもいらない」

マリアは顔をあげ、にじんだお墓を見つめました。お墓はただ静かに、そこに立っていました。

マリアは涙をふき、そして踵をかえすと、マッチの木の方へと向かいました。

マッチの木の下で、ローナたちがマリアを待っていました。優しくマリアを見つめるみんなの表情を見て、胸のあたりがぎゅっとしめつけられるような感じがしました。こうして毎朝、みんなの顔を見られる日も、あとすこししかありません。

「見てよ、マリア。アンネさんのいったとおり、枝の先がマッチ棒みたいになっているんだ。こんな木を見たのは初めてだよ」

マリアは木を見あげながら、枝先を手に取ってみました。指に力を入れてみると、枝先はすぐに折れました。たしかに、本物のマッチ棒そっくりです。

「これで……妖精たちのいる地に行く道具がそろったってことか?」

アランが首をかしげながら、つぶやきました。金色の羽や、黒い雪のインクと比べると、ずいぶんとあっさり手に入った感じがします。

「ちょっとまって。たしかこれだけじゃ、だめだった気がするよ」

ローナは、ロレーヌからもらった地図を広げました。

「ほら、ここを見て。『幻を見せる赤い火を、幻を消す白い火に変えること』って書いてある。ただ、マッチを手に入れるだけじゃだめなんだ」

「白い火に変えるというのは、いったいどういうことだろう。時間が経てば変化するのか、それとも、なにかほかにも必要なものがあるのか……」

ヴィクトルが考えこんでいると、マリアがマッチをかかげました。

「白い火のことは、まだわからないけれど。とりあえず、このマッチが本物かどうか、あたしが試してみるわ」

みんなが口を開いたときには、マリアはもうマッチをすっていました。赤々としたちいさな火が、マリアの瞳に移りました――。

いつのまにか、マリアはひとり、雪の積もった森にぽつんと立っていました。

「あら? みんなはどこに行ったの?」

辺りを見回しても、だれもいません。不安に思っていると、どこからか勢いよく雪玉が飛んできました。

「きゃあ!」

すんでのところで、よけることができました。雪玉の飛んできた方をふりかえって、そしてマリアは、目を見開きました。

「エリク父さま……!」

「すごいじゃないか、マリア! このわたしの雪玉をよけるなんて」

マリアと同じ、海のような青い瞳をしたエリクが、優しくマリアを見つめていました。けれど口元は、いじわるく笑っています。

「次こそは、当ててやるぞ。なんていったって、父さまの雪玉攻撃は、世界最強だからな!」

すぐに、次の雪玉が飛んできました。幼いころのマリアはよけることができませんでしたが、今はもうそんなことはありません。しっかりと雪玉を見切ってよけると、今度はマリアが、雪をすくって丸めました。

「父さま! あたしだって、ちょっとは強くなったのよ!」

かけ声とともに投げられた雪玉を、エリクがかわしました。負けじと、マリアは再び足元の雪をかき集めます。

そうしてふたりは、しばらく雪玉を投げ合っていました。マリアはうれしくて楽しくて、この時間が永遠に続いてほしいと思いました。

そしてついに、マリアの投げた雪玉が、エリクに当たりました。エリクはくやしそうな顔をしながらも、マリアに笑顔を向けてくれました。幼いころに見たときと同じ、大好きなお父さんの笑顔でした。

「ああ、まさかわたしが負けるなんて。マリアは、本当に強くなったな。父親として、こんなにもうれしいことはないよ」

マリアはいてもたってもいられなくなって、エリクの元へとかけ出しました。エリクの胸元に飛びこもうとしましたが、その瞬間、マリアはエリクの体をすりぬけてしまいました。

「そんな……父さま!」

マリアがふり向くと、エリクの姿が見えなくなるところでした。何度手をのばしても、エリクにふれることはできませんでした。

「まって、父さま! 行かないで!」

「マリア! マリアってば!」

ふいに声がきこえて、マリアははっと顔をあげました。目の前には、眉を寄せたローナの顔がありました。

「あたし……幻を見ていたの?」

「きっと、そうだよ。マッチの火を、じっと見つめてて……火が消えたから、声をかけたんだ。幻を見ているあいだは、声をかけたらだめだって、アンネさんがいっていたから」

マリアは自分の手を見つめました。黒くこげたマッチの燃えかすがあります。

(あれは、幻だったの? たしかにさわれはしなかったけれど、話し方も、あの優しいまなざしも、本物の父さまのようだった)

マリアは、心が満たされたような感じがしました。マッチをすれば、いつでもお父さんに会うことができるのです。それに次はきっと、お母さんと妹にも会えるかもしれません。

「マリア……だいじょうぶか? 気分は、悪くないか?」

ヴィクトルが、心配そうに声をかけました。そのとなりで、アランもマリアのことを不安げに見つめていました。

「今の気分ですって? もう、最高だわ! このマッチは、とってもすごいのよ! 幻とは思えないほど、はっきりと会いたい人の姿が見えるの。話すことだってできたわ。これさえあれば、もうだれも、さびしい思いをしなくてすむのよ!」

マリアは、今にもその場でくるくるとおどり出しそうな勢いでさけびました。頬を赤く染めたマリアを見て、ローナたちは顔を見合わせました。

「それは……よかった。けれど、今は幻を消す白い火について、みんなで考えよう。今のままでは、妖精たちのいる地へは行くことはできないからな」

すこしこまったようにヴィクトルがいうと、マリアはうなずきました。

「そうね。ねえ、それじゃあ白い火のことがわかるまで、この村にいることにしましょうよ。それがいいわ!」

明るくそういったマリアに、三人はとまどうばかりでした。なんだか、よくないことが起こるような予感がしました。

けれど、心からうれしそうにしているマリアに、なにもいうことができなかったのです。

♫ Ⅴ お母さんの子守唄

しばらくこの村にいることをアンネに話すと、アンネは微笑んで、また部屋を貸してくれました。

「わたしの家でよければ、何日でもいてください。家族が増えたようで、わたしもとてもうれしいのです」

アンネといっしょにご飯を食べながら、マリアは自分が見た幻のことを話しました。それはもう、楽しそうに。

ローナたちはすこしおどろきながら、そんなマリアのことを見ていました。まるでちいさな子どものように、こんなにもむじゃきにはしゃぐマリアは、ほとんど見たことがなかったのです。勝気で、ちょっとだけわがままなところもあるマリアでしたが、旅のあいだはいつだってみんなを元気づけ、先頭に立ってみんなを引っ張っていましたから。

マリアのとなりに座っていたアンネは、そんなマリアを優しく、そしてどこか切なげに見つめていました。

食事が終わり、マリアとアランは並んで食器を洗っていました。ローナはアンネの肩をたたいて、ヴィクトルは部屋の掃除を手伝うことにしました。

マリアは鼻歌をうたいながら、食器を洗っています。それをアランが受け取って、布でしっかりとふきました。

「……ずいぶん、きげんがいいんだな」

アランがぼそりというと、マリアは歌うのをやめてアランにいいました。

「もちろんよ! だって、もう二度と会えないはずの人と会えるのよ? それも、マッチをすれば何度だって! アランも、マッチの火を見ればいいのに」

「おれは……いいよ」

「どうして? ああ、わかった! アランったら、ロレーヌに会うのがはずかしいんでしょう? 男の子って、本当に素直じゃないわよね」

マリアがからかうようにいいましたが、アランは真面目な顔つきのまま、首を横にふりました。

「ちがうよ、そうじゃない。そうじゃなくて……おれ、スニェークの城で、ロレーヌとシハーブさんに会ったんだ」

「え?」

「マリアたちには、話してなかったけど。おれがひとりで魔物と戦っていたとき、やられそうになって……そのとき、ふたりが助けてくれた」

マリアの顔から笑顔が消えて、その表情がこわばりました。

「……死んじゃった人が、会いにきたというの?」

「シハーブさんがくれた、手紙にこめられた想いが奇跡を起こしたんだってロレーヌはいってた。会えたのは、本当にすこしのあいだだったけれど」

マリアは食器を洗う手を止め、うつむきました。

「……あたしだって、父さまの槍を持ってるわ。あたしの宝物よ。でも父さまは、一度だって、あたしに会いにきてくれたことなんてない……あたしにはそんな奇跡、起きたことないわ」

ちいさな声でつぶやいたマリアを見て、アランはあわててことばを続けました。

「おれがいいたかったのは、そういうことじゃなくて。会えなくても、死んじゃった人っていうのは、おれたちのことを見ていてくれてるってことだよ。本物のマリアの家族も、きっとマリアのことを見ていてくれてる。だから幻の家族の姿なんて、マリアには必要ないんじゃないかって思って……」

アランはそこまでいいかけて、マリアの顔を見てどきりとしました。おこったような、泣きそうな表情をして、アランのことをにらんでいました。

「……アランはいいわよね。ほんのすこしのあいだでも、大好きな人たちに会えたんだもの。あたしは会えない。好きな人の幻を見ることの、なにがいけないの? ……あたしの気持ちなんて、あなたにはわからないんだわ」

「ごめん。マリア、おれはそんなつもりじゃ……」

アランが謝りましたが、マリアの表情は変わりません。

マリアは洗った皿を強引にアランにおしつけると、なにもいわずに立ち去ってしまいました。

その日の夜、マリアは何度もねがえりをうっていました。アランにいわれたことが、喉にささった魚の骨のように、いつまでも心に引っかかっていました。

(あたし、まちがったことなんてしてないはずよ。死んじゃった人に会いたいと思うなんて、当然のことじゃない。それがたとえ本物じゃなかったとしても……さびしい気持ちがなくなるのなら、それでいいのよ)

城にいたころも、こうしてねむれないことがありました。おばけのことを考えてこわくなった夜や、どうしようもないさびしさにおそわれた夜のことでした。そんなときは、お母さんの部屋に行けば、優しい声で子守唄をうたってくれたのでした。

(母さまに、会いたいなあ……)

そう思ったら、いよいよねむりにつけなくなりました。今までは我慢するしかありませんでしたが、今はもう、会える術を知っています。

マリアはそっと体を起こすと、静かな足取りで部屋をぬけ出しました。冬の夜はこごえるほどに寒かったのですが、マリアは気になりません。

マッチの木のところまで走ると、マリアは枝先を一本、折りました。そしてその場で、マッチをすりました――。

マリアは、豪華な寝室に立っていました。ここは、城の寝室です。天蓋のついたベッドには、マリアのお母さん――エミリアが座っていました。

「母さま!」

エミリアはマリアを見ると、微笑みました。

「マリア、こっちへいらっしゃい。ねる前に、本を読んであげましょうね」

さびしかった気持ちなどどこかへふき飛び、マリアはいそいでエミリアのとなりに座りました。本物のお母さんが、そばにいるようにしか思えませんでした。けれどエミリアの手の上に、自分の手をのせようとすると、やはりすりぬけてしまうのでした。

「今日は、どの本にする? マリアが好きな、妖精のお話にしようかしら?」

「そうだわ、妖精といえば! 母さま、きいて! あたしね、本物の妖精に会ったのよ。ローナっていう、クレアみたいにちいさくてかわいい子なのよ。あのね、妖精はどんなけがや病気も治せるし、魔法だって使えるの。だから、体が弱いクレアもこれで元気になれるわ。そうしたら、クレアもいっしょに、外で雪遊びできるようになるわよね? あの子、いつも外の景色をうらやましそうにながめていたもの。あとね、あとね……」

必死に話すマリアを、エミリアは優しいまなざしで見つめていました。話したいことがたくさんあって、うまくまとまりません。

マリアは思いつくままに、ことばを並べました。ごちゃまぜになったマリアの話を、エミリアはうなずきながらきいてくれました。

「どうしよう。このまま話していたら、夜が明けてしまうわ。それぐらい、あたし、母さまにお話ししたいことがたくさんあるのよ!」

「だいじょうぶよ。マリアがマッチをすれば、何度だって会えるから。だから、今日はもうねましょうね。そうだ、子守唄をうたってあげるわ」

「ほんとう? やったあ!」

マリアはいそいそとベッドにもぐりこんで、目をつむりました。そうして、子守唄をきこうと、耳をすましました。

けれどいつまで待っても、なにもきこえてきません。

「母さま……?」

マリアが目を開けると――そこはもう、城の寝室ではありませんでした。マリアは暗い、冬の森にひとりでたたずんでいたのです。

手には、燃えつきたマッチがありました。

「そんな……」

マリアは悲しくなって、自分の両肩を包みこみました。さっきまで気にならなかった寒さが、急につきささるように感じられました。

「マリアさま。そちらに、おられるのですか? おられましたら、返事をしてくださいませ」

ささやくような声がきこえて、マリアはふりかえりました。アンネが、心配そうな顔をして立っていました。

「アンネさん! どうして、あたしがここにいるってわかったの?」

「かすかに、家の扉が開く音がきこえましたので。わたしは目が見えない代わりに、耳や鼻が、よく利くのです。だれかが外に出たことがわかって、きっとマリアさまだろうと」

「そんな……こんな暗くて寒いところ、アンネさんがひとりで歩くなんて、あぶないわ」

マリアのことばに、アンネは笑いました。

「それは、こちらの台詞でございますよ。それにわたしにとっては、明るい森も暗い森も同じもの。もちろん、寒さは感じますけれどね」

「……ごめんなさい。勝手に外に出たりして」

マリアはうつむきながら、ちいさな声で謝りました。

「また、幻を見ていらっしゃったのですか? すこし、こげたにおいがいたします」

「……母さまに会いたくなったの。ねむれなかったから。母さまは、あたしがねむれないときにいつも本を読んだり、子守唄をうたってくれたりしたの」

幸せな時間は、ほんの一瞬でした。一度感じた幸せがなくなると、感じる前よりさらにつらくなるものです。マリアの心はすっかり、落ちこんでいました。

もう一度、マッチの火を見たいと思いました。けれど自分を心配して、ここまで探しにきてくれたアンネのことを思うと、それもできません。

「マリアさま。いっしょに、家に帰りましょう。ずっとここにいたら、かぜをひいてしまいます」

アンネが探るように手を差しのべたので、マリアはそっと、その手を取りました。そして、しっかりとアンネの手をにぎりました。

「かわいそうに。こんなに、手をつめたくされて……帰ったら、ねむる前になにか温かい飲み物をいれてあげましょうね」

アンネとマリアは、並んで歩き出しました。アンネの足取りはしっかりとしていて、マリアを家まで導いてゆきました。

ふと、アンネが歌を口ずさみました。やわらかな歌声でした。

やわらかい月の光に

小鳥も ゆらり ねむる

おやすみ ちいさな手のひら

静かに 包み込んで

いつでも すぐそばにいるよ

やさしい そのこころに

あふれるような ぬくもりが

絶えぬように 願いながら

「……その、歌。母さまがうたってくれた、子守唄と同じだわ。アンネさんも知っていたの?」

「サテーンカーリの民は、みんな知っている歌でございますよ。わたしも、娘や孫によくうたったものです」

アンネはなつかしむように、いいました。その表情がとても切なくて、マリアは胸が痛くなりました。

ぽつりと、マリアはアンネに問いかけました。

「アンネさんも、家族に会いたい?」

「もちろん、会いとうございます。家族のことを思い出さなかった日は、一日だってありませんから」

そうよね、とマリアはつぶやきました。アンネも自分と同じ、家族を失った身です。自分と同じ想いをかかえているにちがいありません。

「……アンネさんも、マッチの火の幻が見られればいいのに。そうすれば、家族に会えるのに。会いたい人の姿が見られるのって、とても幸せな気持ちになれるのよ」

アンネはさびしげな顔をしたまま、なにもいいませんでした。ただ静かに、マリアの手を引いて、家へと向かってゆきました。

♫ Ⅵ すれちがい

次の日、マリアは朝早くに目が覚めました。いつもなら最後に起きるぐらいの、寝坊助だというのにです。

朝ごはんも食べずに、マリアはさっそく、マッチの木のところへ行こうと支度を始めました。昨日の夜は、かえって心がしずんでしまいましたが――また、マッチをすればいいだけのこと。そうすれば、すぐに幸せな気持ちにひたれるのです。

ローナとヴィクトルは、まだねむっていました。アランの寝床は、空になっていました。

アンネの家を飛び出すと、扉の外にアランが立っていました。目が合います。とたんに昨日いわれたことが頭によみがえって、マリアは顔をしかめました。

「あのさ、マリア。昨日の、ことだけど――」

アランがいいかけましたが、マリアはぷっと顔をそむけて、そのまま目の前を走り去りました。

(アランのいうことなんか、なにもききたくないわ)

マリアは息を切らせながら、マッチの木のところまでやってきました。さっそく枝先に手をかけて、ひとつ折りました。

マッチをすり、火を見つめました。辺りがぼやけて、景色が変わってゆきます――。

マリアは、小高い丘の上にいました。この場所は知っています。マリアのいた城から、城下町の方へ行く途中にある丘でした。ここから、城下町が見わたせるのです。

となりを見ると、ちいさな女の子がマリアを見あげていました。金色の髪をふわんとさせて、すんだ水色の瞳を持った女の子でした。

「クレア!」

「お姉さま、ここからの景色って本当にきれいだね。わたし、ずっと見てみたかったんだよ。お姉さまといっしょにここにこられて、うれしいなあ」

クレアははにかみながら、城下町を見わたしました。空は晴れていて、太陽の光が雪を照らしています。町全体が虹色にかがやく、すばらしい景色が目の前に広がっていました。

ずっと、この景色をクレアに見せたかったのです。クレアといっしょにこの丘にくるのは、マリアのちいさいころからの夢でもありました。

マリアは腰をかがめて、クレアの顔をのぞきこみました。

「世界にはね、まだまだほかにも、きれいなところがいっぱいあるのよ。お姉さまは旅をしながら、森の中にある湖や、砂漠や、海の底や、それに雲の上にだって行ったんだから!」

「わあ、すてき! 本当に、おとぎ話みたいなところがあるんだね。いいなあ、行ってみたいなあ」

「だいじょうぶ、行けるわよ。だってクレアは、あたしといっしょなんだもの。あたしが、どこにだって連れて行ってあげるわ」

マリアがいうと、クレアは「わあい」と両手をあげました。マリアは、クレアの頭に手をのせました。手がすりぬけるのも構わずに、クレアの頭をなでました。

「さっそく、いっしょに冒険の旅に出かけましょう! まずは、どこに行きたい?」

「ええと……わたしね、城下町のお菓子屋さんに行きたい」

「まあ。すぐ近くじゃないの!」

「でも、行ったことないもん。お姉さまといっしょに、行きたいんだもん」

もじもじと体をゆらしてそうつぶやいた、妹のかわいらしい姿といったら。クレアのことばにマリアは微笑んで、さっそく城下町の方へと歩き出そうとしました。

その瞬間、さっと景色がかすんでゆきました。

マリアは、またひとりで森にたたずんでいました。マッチが燃えつきてしまったのです。

いつも、一番いいところで幻が終わってしまいます。マリアは不満げな顔をしながら、燃えつきたマッチを捨てました。

「……べつにいいわよ。まだ、こんなにたくさんあるんだし」

マリアは、マッチの木を見あげました。昨日折ったはずの枝先は、またしっかりとのびて、マッチができあがっていました。マリアは再び枝先を一本折ると、マッチをすりました。

そうやって、マリアは何度もマッチをすっては幻を見続けました。マッチが燃えつきれば、すぐにまた枝を折りました。

幻を見るたびに、マリアは家族の姿に夢中になりました。ほかのことは、考えもしませんでした。

時が過ぎてゆくのも、おなかがすくのも、冬の森の寒さも、そしてここまでいっしょに旅をしてきた仲間たちのことすら、気にならなかったのです。

マリアがようやく我にかえったときには、すっかり辺りは夕暮れに染まっていました。朝から一日中、幻を見続けていたのです。

枝先は、すべてなくなっていました。マリアの周りには、黒くこげたマッチの燃えかすだけが散らばっています。

(ちぇっ。もっともっと、見ていたいのに。でも、明日になったら、またマッチは復活するのよね。すこしのあいだ、我慢すればいいだけだわ)

マリアは口をとがらせながら、しかたなくアンネの家へともどってゆきました。

扉を開けると、目の前にヴィクトルが立っていました。

「帰りがおそいぞ、マリア」

いつものヴィクトルとはちがう、低い声にマリアの顔がすこしこわばりました。けれどすぐに、ヴィクトルを見あげていいかえしました。

「なによう。ちょっとぐらい、おそくなったっていいじゃない」

「いいわけがないだろう。一日中外にいたせいで、顔色がすっかり悪くなってしまっているじゃないか」

「これぐらい、平気だもの。それに幻を見ているあいだは、寒さなんて全然感じないのよ」

マリアのことばに、ヴィクトルはため息をつきました。

「……アランからきいたぞ。朝から、マッチの木のところに行ったそうだな」

ヴィクトルの後ろから、ローナとアランがマリアのことを見ていました。マリアはきっ、とアランをにらみました。

「アラン、ヴィクトルにいいつけたの? そのために、朝からあたしのことを待ちぶせしてたわけ?」

「そんなことはしていない。わたしが、アランにマリアの居場所をきいたんだ。アランはただ、きみに謝りたかっただけだよ」

ヴィクトルがそういいましたが、マリアはそっぽを向きました。ヴィクトルはひざまずき、マリアの顔をのぞきました。

「マリア。わたしたちがこの村にいるのは、幻を消す白い火について調べるためだ。幻を見るためじゃない。きみが、家族を恋しく思う気持ちはよくわかる。けれどこれ以上、きみがマッチの火を灯すというのなら、もうこの村にいるわけにはいかない。明日にでも、ここを出ていく」

ヴィクトルのことばに、マリアは心が一気に冷えてゆく思いがしました。この村を出る――それは、もう幻を見られなくなるということを意味します。

「いやよ! たとえ幻だろうと、家族のそばにいられることだけが、あたしの幸せなんだもの! ヴィクトルにだって、あたしの気持ちなんてわかりっこないんだから!」

「マリア!」

みんながさけびましたが、マリアはふりかえらぬまま、奥の部屋にかけこみ扉を閉めてしまいました。残された三人は、悲しげな顔をして閉じた扉を見つめました。

「マリアさま……」

アンネも心配そうに、つぶやきました。

寝床にもぐりこんで、マリアはさめざめと泣きました。

(どうして、みんないじわるなことをいうの? どうして、あたしから家族を遠ざけようとするの? マッチの幻がなくなったら……家族の姿が見えなくなったら……あたし、もう生きていけない)

マリアは声をあげずに、ひっそりと泣き続けました。

朝になり、マリアはふきげんそうな顔をしながら、テーブルにつきました。みんなの顔を見ようともしないで、パンとスープをいそいで口におしこむと、すぐに立ちあがりました。

「ごちそうさまでした」

「マリア。どこに行くつもりだ」

「どこだっていいじゃない」

立ち去ろうとしたマリアの手を、ヴイクトルがつかみました。

「昨日もいったはずだぞ。もう、幻を見るのはやめにするんだと」

「はなしてよ、ヴィクトル!」

いらだったようにマリアがいいましたが、ヴィクトルは手を放しません。ローナとアランも、マリアのそばに寄りました。

「ヴィクトルのいうとおりだよ。マリア、もうマッチの木のところには行かないで」

「どうして……どうして、ローナまでそんないじわるなことをいうの?」

「ローナたち、マリアがうれしそうにマッチの火を見てたから、最初はよかったなって思ったんだ。ほんのすこしでも、マリアが幸せな気持ちになれるなら。

でも……今のマリアを見ているの、ローナはいやだ。一日中、ずうっと寒いところにいて、ご飯も食べないで……たったひとりで、火を見つめているなんて。このままじゃあ、マリアが死んじゃうよ。そんなの、いやだよ」

ローナはすがるように、マリアにいいました。そのとなりで、アランも悲しげな顔をしていました。

「マリア……本当にごめん。おれがいったことで、マリアを傷つけた。おれのことはきらったっていい。おれのことばはきかなくてもいい。だけどローナと、ヴィクトルさんのことばは、きいてほしいんだ」

「やめて、やめてよ! みんな、あたしのじゃまをしないで……そうだ、アンネさん! アンネさんなら、あたしの気持ち、わかるわよね?」

マリアは期待に満ちた目で、アンネを見あげました。アンネは顔をふせましたが――やがてしっかりとした声で、マリアにいいました。

「マリアさま。わたしからも、お願いします。もうこれ以上、マッチの幻を見るのはおやめくださいませ」

「そんな……」

みんなから責められているような気持ちになって、マリアはうつむきました。

「アンネさんだって……幻を見たら、きっと幸せに思うはずよ! アンネさんは、目が見えないから……」

そういいかけて、マリアはぱっと顔をかがやかせました。

「そうよ! どうして、思いつかなかったのかしら。アンネさんの目を治せばいいんだわ。ローナなら、アンネさんの目を治せるでしょう? 妖精は、どんなけがや病気だって、治せるんだものね」

マリアはローナにいいましたが、ローナは眉を寄せたままでした。

「ローナも、最初はそう思ったよ。でも……ローナの力じゃ、アンネさんの目は治せない。アンネさんの目は、もう死んでしまっているんだ。死んだ人が生きかえらないのと同じように、死んでしまった体の一部を、よみがえらせることはできないんだよ。大昔にいた、もっと力のある妖精ならできたかもしれないけれど……ローナは魔法だってうまく使えない、未熟な妖精だから」

「なによ、それ。どうしてよ? どうして、治せないのよ! あたしのけがは、何度も治してくれたじゃない! なのにどうして、アンネさんの目は治せないの? ローナは妖精なのに。どうして、ローナには力がないのよ!」

思わずそうさけんで、マリアははっとしてローナの顔を見つめました。辺りは、しんと静まりかえりました。

「ローナ……あたし……」

マリアはちいさくつぶやきました。ローナはおどろいたような顔をしていましたが、やがて、くしゃりと顔をゆがませました。今にも、泣きそうな表情でした。

「ごめん……ごめんなさい……」

ローナは体をふるわせて、うつむきました。背中を丸めたローナの体が、とてもちいさく見えました。

アンネはそろそろとマリアに近づき、探るようにしてマリアの体にふれました。

「マリアさま。大切なお友だちに、そんなことばをかけてはなりません。わたしの目は、生まれつき見えぬものですし……それに今となっては、目が見えなくてよかったとすら思います。もし目が見えていたら、わたしもマッチを手放せなくなっていたでしょうから」

マリアは目を見開きました。

「ど、どうしてそんなことをいうの……? アンネさんだって、家族に会いたいっていっていたじゃない! あたしと同じ気持ちのはずなのに!」

「マリアさま……しょせん幻は、幻なのです。幻の家族から、本物の愛を得ることなど、できはしないのです……」

そのことばをきいて、マリアの中でこらえていた気持ちが、ついにおさえられなくなりました。

「もういい! みんなのいうことなんか、ききたくない!」

マリアは、アンネの手をふりはらいました。その勢いでアンネはよろめき、その場に尻もちをつきました。

「アンネさん!」

ローナがあわてて、アンネにかけ寄りました。ヴィクトルとアランも、アンネを囲んでだき起こしました。

「あ……」

マリアは青ざめて、後ずさりました。その目から涙が、あふれました。

「ご、ごめんなさい……あ、あたし……あたし……」

その瞬間、マリアは泣き声をあげて家を飛び出しました。

「マリア、待ってくれ!」

「わたしは、だいじょうぶです。みなさまは、マリアさまを追ってさしあげてください。マリアさまは……ただ、さびしいだけなのです。だからどうか、おそばにいてあげて」

三人はうなずくと、家を飛び出しマリアを追いました。

マリアは泣きながら、とにかく走り続けました。自分がどこに向かっているのかも、わからぬまま。

去り際に見たみんなの表情が、心につきささるようでした。

(みんなに、あんなにもひどいことをいってしまった! もう絶対、許してもらえない。もうだれも、あたしのことを好きだなんて思わないわ! あたしは、こんなにもひどい人間なんだもの!)

やみくもに走り続けて、そうして気がつけば、マリアはマッチの木の元へとやってきていました。息を切らせながら、マリアはマッチの木を見あげました。昨日なくなったはずの枝先は、すべて元どおりになっています。

心を落ちつかせようと、マリアは深く息をはきました。乱暴な手つきで腫れた目をこすって、涙をふきました。

(……きらわれたって、いいんだわ。だって、旅が終われば、みんなとさよならするんだから。それならいっそのこと、きらわれたままお別れした方が、つらくないかもしれない)

マリアは、枝先を折りました。火をつけようとして、たった一本ではすぐに幻が消えてしまうと思いました。

マリアは何本もマッチを折ると、一気にすべてに火をつけました。手の中で、マッチはおおきな炎となって燃えあがりました。

(父さま、母さま、クレア。あたしと、ずっといっしょにいてください)

炎はごうごうと燃えあがり、マリアの体すべてを、包みこんでしまいそうでした。手から伝わる熱ささえ、マリアは感じません。

マリアの目の前に、家族の姿がうかびあがろうとしたときでした。

「マリア、やめろ!」

ヴィクトルがかけ寄り、マリアの肩をだきました。そしてマリアの手から、マッチの束をうばおうとしました。

マリアはおどろいて、必死に取られまいようにと手に力をこめました。

「はなしてよ、ヴィクトル! もうこれ以上、あたしから家族をとらないで!」

マリアの瞳に、再び涙があふれました。ヴィクトルを見あげて、そして目を見開きました。てっきり、おこっているのだとばかり思っていたのに――ヴィクトルの瞳は、悲しげにゆれていたのです。

「マリア……たのむ。もう、幻を見るのはやめてくれ。幻ではなく、目の前にいるわたしたちのことを見てくれ。わたしたちは幻じゃない。絶対に、きみの前からいなくなったりしない」

炎はますます、ふたりの手の中で燃えあがりました。ヴィクトルの深紅の瞳を、マリアはじっと見つめました。

「どうして……そんなことをいうの」

「……わたしたちはどうがんばったって、マリアの家族の代わりにはなれない。けれどきみの家族と同じくらい、きみのことを大切に思っている。わたしたちでは、きみの心のさびしさをうめてあげられないのか」

「ヴィクトル……」

マリアがいいかけたそのとき、ヴィクトルに重なるように、お父さんの姿がうかびました。

「父さま……! ――いなくならないなんて、嘘よ! だって、みんなには帰るところがあるじゃない! 待っていてくれる人がいるじゃない! だけどあたしにはもう、なんにもないのよ! あたしだけが、ひとりぼっちなのよ!」

マリアがさけんだと同時に、炎が一際おおきくなって、ついにマリアとヴィクトルの体を包みました。

「まずい、炎が……!」

ヴィクトルは炎から守るようにして、マリアをだきしめました。燃えるような熱さを感じましたが、ヴィクトルはマリアのことをはなしませんでした。

「マリア! ヴィクトルさん!」

アランが、悲痛な声でさけんだときでした。

「ハーディ・ガーディ・カンタービレ! 雪たちよ、どうか炎を消して! マリアとヴィクトルを助けて!」

ローナが呪文を唱えて、ハーディ・ガーディを鳴らしました。楽器の旋律に合わせて、幾千もの雪の結晶が、ふたりの周りを舞ってゆきます。炎は煙をあげながらちいさくなって、やがて消えてなくなりました。

ローナとアランは、いそいでヴィクトルの元へとかけ寄りました。ヴィクトルの服はところどころこげていて、顔にはやけどの傷ができてしまっていました。

「マリア、しっかりしろ!」

ヴィクトルが、腕の中のマリアをゆさぶりました。けれどマリアはその目を閉じたまま。一向に、目を覚まさなくなってしまったのです。

♫ Ⅶ マリアが目を覚ますには

ねむったままのマリアを連れて、三人はアンネの家へともどりました。扉の開く音をきくと、アンネはすぐに心配そうな表情で立ちあがりました。

「マリアさまは……」

三人が今さっき起きたことを話すと、アンネは青ざめて両手を口にあてました。

「ああ、なんてことなの。マリアさまが、目を覚まさないなんて!」

アンネはよろめき、椅子にもたれかかるようにして座りこんでしまいました。

「息はしていますし、けがもしておりません。しかし、何度名前を呼んでも目を開けてくれないのです……」

アンネは青ざめたまま、三人にいいました。

「幻を見ている途中で、いきなり現実に引きもどされたからでしょう。マリアさまはきっと、幻の世界にとらわれてしまった。だから、目を覚まさない……」

「そんな! じゃあ、マリアはずっとこのままなの?」

さけぶように、ローナがアンネに問いかけました。

「以前この村にも、同じようにして気を失った者がおりました。その者はついに目を覚ますことなく……そのまま、息を引き取ったとききました」

三人は、息をのみました。

「わ、わたしが……わたしが、マリアを止めようとしたから、こんなことになってしまったのか」

ふるえる声でそういったヴィクトルの手を、アランが強くつかみました。

「ちがう! あのときヴィクトルさんが、マリアを止めていなかったら……マリアは今ごろ、炎に包まれて死んでしまってた。死んだら、二度とよみがえらない。ヴィクトルさんがやったことは、絶対にまちがいなんかじゃない」

ローナも、アランのことばにうなずきました。

みんなはひとまず、マリアをベッドの上にねかせました。マリアの顔からは血の気が引いていて、まるで死んでしまったかのようにねむっていました。

「今も、マリアは幻を見ているの? 夢を見ているような感じ?」

「おそらくは……ご家族の幻を見ていることだけが、せめてもの救いです。これがもし、悪夢にでもとらわれていたとしたら……考えるだけでも、おそろしい」

しかし、このままねむり続けていたら、体は弱りついには死に至ってしまいます。本当の永遠のねむりに、ついてしまうのです。

アンネは両手で顔をおおいました。

「ああ……マリアさまのお声は、もうきけない。あのかわいらしい笑い声が、わたしの耳に届くことはない。たとえお姿が見えなくても。光も闇もわからぬ目であっても。出会ったときからあの子の存在は、わたしにとって光のようだった。わたしはまたしても、生きる希望を失ってしまったというの……?」

絶望の底にいるような声でいったアンネの手を、ローナは強い力で取りました。

「あきらめちゃだめだよ、アンネさん! マリアはまだ、生きているんだ。だいじょうぶ。絶対、目を覚まさせる方法があるはずだよ。

マリアはどんなときも、あきらめなかった。あきらめないことの大切さを、教えてくれたんだ。だからローナたちも、絶対にあきらめない」

ヴィクトルとアランも、うなずきました。

「みんなで、マリアを幻から覚まさせる方法を考えよう」

アンネは涙を流した顔をあげ、そしてその涙をふきました。

「マリアは、幻の世界にとらわれてしまっている。ということはつまり、その幻を消すことができれば、目を覚ます……はずだ」

あごに手をあてながら、ヴィクトルがつぶやきました。

それをきいて、アランははっと顔をあげました。

「じゃあ、幻を消す白い火……その火をマリアが見れば、マリアの幻をなくすことができるんじゃ」

「そうだな。もしかしたら、その火がマリアを助ける鍵になるかもしれない」

アンネは不思議そうな顔をしました。

「幻を消す白い火……? それはいったい、どんなものなのですか? どこに、あるのでしょう?」

「妖精たちのいる地へ行くのには、『幻を見せる赤い炎が、幻を消す白い火になること』が必要なんだ。でも、その白い火のことについては、まだよくわかってないの」

「どのみち、まずは幻を見せる赤い火がいるな」

みんなはマッチの木のところへ行き、いくつかマッチを取ってきました。

それをテーブルに並べて、再び考えこみました。

「さて、問題はここからだな。いったいどうすれば、マッチの赤い火が白い火に変わるというんだ」

「それに、どうやってマリアに白い火を見せればいいんだろう。マリア、ねむっちゃってるもん」

みんなは首をひねったり、うなったりしていましたが、いい案が思いつきません。ただただ時間だけが、過ぎてゆきます。

すっかり行きづまってしまい、みんなはため息をつきました。もしもこのまま、マリアが目を覚さなかったら――そんな不安が、みんなの胸によぎりました。

ローナは、ねむっているマリアの顔をのぞきました。死んでしまったようにねむるマリアの表情は、どこかおだやかなものでした。

「……今のマリアは、ローナが妖精の木のお城でねむっていたときと似ているんだ。ローナはずっと、あのお城のベッドで楽しい夢を見ていた気がするもの。つらい記憶や、悲しい記憶を忘れたままね。

……マリアは今、幸せなのかな。こうしてねむっているけれど、幻の中で、いなくなっちゃった家族のそばにいられているんだもの……」

「なに、いい出すんだよ! 幻の姿を見続けることの、いったいどこが幸せなんだ!」

アランは思わずローナに向かって、声をあらげていました。

ローナは、アランを見つめました。

「アラン……マリアやこの村の人たちがしていることって、悪いことなのかな。だって、あまりにつらいことがあったら……目を背けたくなることだって、あるじゃない?」

「それは……」

アランはうつむきました。昔の自分を、思い出しました。

自分だって、もしもずっとひとりで生きていたら、マッチの火を見つめていたでしょう。盗賊たちと暮らしていた日々に思いこがれて、その光景を見つめていたのでしょう。

(……でも、今のおれはそんなふうには思わない。みんなと、また会えたからなのか? シハーブさんとロレーヌが、おれに会いにきてくれたから?

みんなに会えて、うれしかった。でも、それは――それはみんな、マリアたちがおれのことを助けてくれたからだ。生きる希望すらなくしていたおれに、マリアがあきらめるなって、いってくれたから……)

アランは、力強く顔をあげました。

「おれは、マリアがずっとこのままだなんていやだ。永遠に幻を見続けるなんて、そんなこと絶対にさせるもんか。ローナは、マリアがこのまま目を覚さなくてもいいっていうのか?」

ローナは、首を横にふりました。

「ちがうよ。ローナも、アランと同じ気持ちなんだ。今、マリアがもし家族の幻を見て幸せだったとしても。ローナが、それはいやなんだ。マリアとまた遊んだり、好きなものの話をしたり……そういうことができなくなるのが、いやなんだ。たとえマリアが、このままねむり続けることを望んでいたとしても……ローナが、そうさせたくないんだ。ローナのわがままなのかも、しれないけど……そのわがままを、つき通したい」

ローナの声は、どこまでもはっきりとしていました。エメラルドのような瞳は、強くかがいていました。

アンネは、ローナたちを見つめました。

「……わたしも、同じ気持ちです。わたしはずっと、幻を見続ける人たちと暮らしてきました。こんなにもそばに人がいるのに、わたしはいつもひとりでした。わたしだけじゃない。本当は、みんなひとりだった。だれも、そばにいるおたがいのことを見なかったから。それでも、幻を見ることがかれらの心の支えや、幸せになるのなら……それも正しい生き方だと、思っていたのです」

「アンネさん……」

「けれど……今、マリアさまを失って、わたしの心の中には悲しみだけが、うずまいています。マリアさまが幸せならなんて、わたしには思えない。わたしが、マリアさまに会いたいの。もう一度、あの子の声をききたい。あの子のそばにいてあげたい。幻の家族ではなく、わたしがあの子のさびしさをうめてあげたい……」

声をふるわせてそういったアンネの肩に、ヴィクトルがそっと手をのせました。

「アンネさん。わたしたちはみんな、同じ気持ちです。みんなが、マリアに会いたいと思っている。だから、みんなのわがままで、マリアの目を覚まさせましょう」

ローナとアランも、アンネの手を取りました。ほっとするような、温かさが伝わってゆきました。

アンネは流れた涙を指でぬぐって、笑みをうかべました。

「ふふ。マリアさまは本当に、皆から愛されているのですね。今ここにいるみんながマッチをすったら、きっと全員、マリアさまの幻を見るに決まっていますわ。

――幻の世界って、どういうものなのでしょうね。わたしたちが同じ幻を見たら、幻の世界の中で会えたりもするのかしら」

それをきいて、ヴィクトルは思わずアンネに身を寄せました。

「今、なんといいましたか?」

「え? 幻の中でも会うことができるのかしら、と……」

アンネのことばに、ヴィクトルは腕を組みました。

「それが、本当に可能だとすれば――たとえばわたしたちが、今マリアが見ている幻を見たいと願ってマッチをすれば――ひょっとしたら、幻の中でマリアと会えるかもしれない。幻を見ている、本物のマリアに」

「マリアが見ている幻の中に、おれたちが行くってことですか?」

アランとローナは、目をまたたかせました。ヴィクトルはうなずきます。

「むちゃくちゃな話かもしれない。しかしすこしでも、マリアに会える可能性があるのなら、やってみるべきだと思わないか?」

ふたりは顔を見合わせ、そしてうなずきました。

「マッチをすってみよう。アンネさんは、ここで待っていて」

「けれど、幻を消す白い火はどうするのですか? マリアさまとお会いできたとしても、白い火がなければ、マリアさまの幻は解けないのでは……」

不安そうな顔をしたアンネの手を、ローナは優しくにぎりました。

「だいじょうぶ。幻の中で、本物のマリアと話すことができれば――きっとほかにも、方法があるはず。ローナたちが、なんとかするよ。なんとかできると思うんだ。白い火がなくても、マリアを絶対に幻の世界から連れて帰ってくる!」

三人は、マッチを手に取りました。

(お願いします。マリアが見ている幻の世界に、連れて行って!)

そう強く願って、マッチに火を灯しました。

景色が、ぼやけてゆきます――。

♫ Ⅷ 幻の世界へ

ローナはひとり、湖の前にたたずんでいました。空は青くすんでいて、湖の真ん中には立派できれいな城がありました。

(この湖、知ってるよ。マリアの故郷にある湖だ。ということは、あれがマリアのいたお城の、元の姿? こんなにも、きれいなお城だったんだね……)

ふりかえれば、廃墟になっていた町並みは元どおりになっていて、人々がおだやかな笑みをうかべながら歩いていました。一目見ただけで、ここがとても幸せな国であることがローナにはわかりました。

(まちがいない。ここは、マリアが見ている幻の町……それならきっとどこかに、マリアがいるはず)

ヴィクトルとアランはどこに行ったのでしょう。ここにくる途中に、はぐれてしまったのでしょうか。

(ふたりも、マリアを探しているはず。マリアを見つければ、きっとふたりにも会えるよね)

肝心のマリアはどこにいるのでしょうか。ローナは湖の前にたたずんだまま、考えこみました。マリアから故郷の話をきいたことはほとんどなかったので、どこにいるのかまるで見当がつきません。

(お城の中にいるのかな? それとも、お気に入りのお店? 町の人に、きいたらわかるかなあ)

どうにかマッチの火が消える前に、マリアを見つけなければなりません。

城下町の通りを歩いてみると、一軒のお菓子屋が見えました。窓際に様々な種類の、お菓子がかざられていました。

「この、お菓子……いつかマリアが好きって、教えてくれたやつかな? ぐるぐるしていて、ふわふわのパンみたいだもの。マリア、ここにいるかなあ」

扉を開けると、ちりんとすずやかな鈴の音が鳴りました。白いひげをたくわえた、優しそうなおじいさんと、おだやかそうなおばあさんが店番をしていました。

「あれ? あのおじいちゃん、村にいたひとだ」

初めて村に訪れたときのことを思い出します。このおじいさんも、ほかの村の人と同じように、マッチの火を見つめていたのでした。

ローナはカウンターから顔をひょっこり出して、おじいさんに話しかけました。

「こんにちは。おじいちゃん、アンネさんたちの住む村にいたよね?」

おじいさんはおどろいたように、ローナを見つめました。

「きみは、だれかが生んだ幻ではないな。それに、村に住む者でもない。いったい、どうしてここに?」

「マリアを探すために、この幻の世界にきたんだよ。マリアは生きていて、今までずっと、いっしょに旅をしてきたんだ」

「なんと……マリアさまが? ああ、なんとなつかしいお名前だろう」

おじいさんは、今にも泣きそうな顔をしていました。

「マリアが村にきたとき、アンネさん以外はだれも気づかなかったんだ。みんな、マッチの火を見つめるのに夢中だったから」

おじいさんは表情を変えぬまま、ちいさくため息をつきました。

「……この幻の町並みは、あの村にいる者たちがマッチの火を見つめてできたもの。みんな、この世界からはなれられないんじゃ。わしもふくめてのう」

「ええ? じゃあ、村の人たちはみんな、同じ幻の世界を見ているってこと?」

「そうじゃ。マッチの火が消えたら、あの村にもどる。けれどまた火をつければ、ここにもどってくることができる」

おじいさんは、となりにいるおばあさんの手にふれました。けれどその手はすりぬけて、おばあさんにふれることはできませんでした。

「幻から生まれた者もおる。現実の世界では、死んでしまった者たちじゃ。そういう者たちには、ふれることができないんじゃよ」

ローナがおじいさんの手を取ると、すりぬけずにふれることができました。

「おじいちゃん。マリアがどこにいるか、知らない? ローナはどうしても、マリアを元の世界に連れてゆきたいんだ」

おじいさんはなつかしむように目を細めました。

「マリアさま……よく、ここにおしのびでお菓子を買いにきておりました。まだ、おじょうさんぐらいの歳じゃった。それはもうおてんばで、かわいらしくて、国中の民から愛されていた。まさか、マリアさまが生きているなんて……村のみんなが知れば、もしかしたら――マリアさまが新たな希望の光となるかもしれぬ」

おじいさんはローナの手を強くにぎりました。その目に、かすかな光が宿っています。

「ここは幻の世界。見たいもの、会いたい者のことを考えれば、すぐにそこに行くことができるんじゃ。おじょうさん、どうかマリアさまを、この世界から救っておくれ。あの村は、わしらは――このままでは、いけないんじゃ。本当はみんな、心のどこかで目を覚ましたいと、思っておる」

ローナはうなずきました。おじいさんにお礼をいって、ローナは目をつむりました。

(マリアはどこ? マリアのいるところに、行きたい!)

ローナは、強くそう願いました。

ローナは、城の屋上にいました。その先に、城の柵にもたれながら、町の方をながめているマリアの後ろ姿がありました。

「マリア!」

ローナがさけんで、かけ寄ります。マリアはふり向き、おどろいたように目を見開きました。

「ローナじゃないの! ――いいえ、ローナがここにいるわけがないわ。あなたも、あたしが見ている幻なの?」

「ちがうよ。ローナは、幻じゃない。本物だよ」

ローナはマリアの手を取りました。ローナの手の温かさを感じて、マリアはますます目を見開きました。

「どうして……? どうやって、ここにきたの?」

「マリアが見ている幻を、ローナたちも見たいって思いながらマッチをすったんだ。ヴィクトルとアランもきているはずなんだけれど、はぐれちゃった。いつもなら、ローナが最初に迷ってるんだろうけど。今回は、ローナが一番にマリアを見つけられたね」

ローナは得意げに笑いました。

「そっか……。じゃあどうして、ここにきたの?」

「マリアを、幻の世界から連れもどすためだよ」

そう、とつぶやいてマリアはうつむきました。

「もう、いいの……。あたし、みんなに合わせる顔なんてない。みんなにも、あなたにも、ひどいことをいっちゃったから」

「だからマリアは、ここにいたいの? それが、マリアの本当の望み? なんだか、マリアらしくないなあ。いつものマリアなら、みんなにちゃんと謝らなくちゃっていうはずだもん」

マリアはだまったまま、再び柵に両手をのせて、空を見あげました。

ローナもそのとなりに並んで、いっしょに空を見あげました。

「きれいな空だね。それに町もお城も。旅をして、たくさんの国や町を見てきたけれど、ここはほかのどの場所にも負けないぐらい、きれいなところだよ」

「ありがとう……でも、なくなる前の景色よ。今は、もうないわ」

「でも、お姫さまだったマリアはいるよ。それに、生き残ったひとたちも」

ローナはマリアの顔をのぞきこみました。

「マリアは、今幸せ?」

「……わからない。けれど、あんなにも家族のそばにいられるのがうれしかったのに……ここにいれば、ずっと家族のそばにいられるのに。今はなんだか、心がもやもやするの。ローナや、ヴィクトルや、アランや……今まで出会った人たちの顔がうかんで、切ない気持ちになる……」

ローナはさらにマリアにつめ寄って、顔を近づけました。

「それってマリアが、ローナたちのことを好きだから、そう思ってるってことだよね? ね?」

「え、ええ……。……そう、そうなんだわ。あたし、みんなのことが大好きなの。愛しているの。だから本当は謝りたいし、はなれたくない……」

マリアは、はるか空の彼方を見つめました。

「あたしね、本当はずっと思ってたの。この旅が終わらなければいいのにって。旅が終わらなければ、みんなといっしょにいられる。ひとりにならなくてすむ。旅が終わることが、ただただ悲しくて、こわくて……ごめんなさい。これじゃあ、ローナに妖精たちのところへ帰らないでっていってるのと同じだわ。あたしは、こんなにも悪い心の持ち主なのよ」

マリアは顔をふせました。

ローナは首をかしげていましたが、やがてマリアにいいました。

「じゃあローナ、行くのやめる。妖精たちのいるところ、行くのやめるよ」

「え?」

マリアは思わず、ローナの肩をつかんでいました。

「どうして? 今まで、ずっとがんばってきたじゃない。金色の羽や、黒い雪のインクなんてめずらしいものまで手に入れて。どれもローナが強く望んで、あきらめなかったから、手に入ったのよ。あとすこしで、妖精たちと会えるのに。みんなローナの帰りを、待っているはずよ」

ローナは静かに、首を横にふりました。

「あのね、マリア。どんなめずらしいものだって、それがたとえ妖精たちのところへ行けるすごいものだとしたって、マリアがさびしい気持ちになるのなら、ローナは全部いらないんだ」

「そんな……あたしのせいでローナのこと、引き止めたくない」

声をふるわせたマリアの手に、ローナは優しく手をのせました。

「マリア。どうしてローナたちが、マリアを連れもどしにここまできたと思う?」

マリアはローナを見つめ、「わからないわ」と悲しげにいいました。

「マリアが大好きだからだよ。それだけのこと。マリアが、悲しい顔をするぐらいなら――ローナは、マリアといっしょに生きる。そばにいる。たとえマリアの方が、ローナよりずっと早くに死んじゃっても。生きる長さがちがってもね。ローナがただ、そうしたいんだ」

マリアの瞳が、ゆれました。

「あたし……あたし、ローナのこと、傷つけたのに。それなのに、どうして……」

「絶対にだれかを傷つけないで生きるなんて、難しいことだよ。前に、マリアが自分でそういってたじゃない。だから、ごめんなさいってことばがあるんだ。マリアはきっと、そのことばをいってくれるから。ローナにも、みんなにもね」

そのとき、遠くからマリアとローナを呼ぶ声がしました。ヴィクトルとアランが立っています。

「ふたりとも、おそいってば!」

めずらしくローナが眉をつりあげて、両手を腰にあてました。

「すまない。この国の町並みがあまりに美しかったので、つい見とれてしまっていたんだ」

そうしてヴィクトルとアランも、マリアのとなりに並びました。湖の先に、さっきまでいた城下町が広がっています。

ヴィクトルは愛しむように、城下町を見つめながらいいました。

「……この国は、本当に美しい。こんなにも美しいものが幻だなんて、あまりにもったいなさすぎる」

「でも……もうこの国は……」

うつむいたマリアの前にしゃがんで、ヴィクトルはマリアの顔をのぞきました。どきりと、マリアの心臓がはねました。

「マリア。わたしは……この国を取りもどしたい。美しい城下町も、立派なこの城も、温かな国民たちも。たとえ何年かかろうとも、わたしの命がつきようとも……わたしは、きみの大切な故郷を取りもどしたい」

「で、でも――ヴィクトルにはお父さまが待っているのよ? 故郷に帰って、立派な騎士になって、故郷の人たちを守って……それが、あなたの目標だったじゃない。ほかの国のことなんて、考えてちゃだめよ」

「マリアを見捨てて、ただ自分の故郷を守るだけの騎士を目指せと? そうして手に入れた騎士としての栄光など、わたしはいらない。それに――すこしでも、この国のためになにかしたいんだ。ずっと、そう考えていた。父上だって、同じ考えだと思う」

「ヴィクトル……」

涙が流れそうになって、マリアはいそいでうつむきました。

すると、とつぜんローナがのん気な声でいいました。

「ねえねえ、それって、みんなで家を建てるってことだよね? ううん、家どころか町やお城を全部、建て直すってことだよね! そうしたらこの国に、四人の家を建てよう! 虹の国だなんて、森や砂漠や雪山のどこよりも一番すてきな場所だよ!」

マリアはびっくりして顔をあげました。流れそうだった涙は引っこんでいました。

「ローナ、前に森で話したこと、本気だったの?」

「ええ? もちろんだよ。みんなもそうでしょう?」

ヴィクトルとアランも、真顔でうなずいていました。

「べつに、帰る家はひとつでなければいけないなんて決まりはないしな。それよりも、わたしに薪が割れるかどうかの方が問題なんだ。あのときは堂々といってしまったが、なにせ斧などにぎったことがない……」

ヴィクトルのとなりで、アランもむすっとした顔をしながらいいました。

「おれだって……砂漠の都に帰るのは、今すぐじゃなくたっていいし。マリアに帰るところが見つかるまで、いっしょにいるつもりだった。というか、マリアは地図も読めないし、料理もへたくそだし。ひとりで生きるなんて、無理だろ」

「まあ! なによ、それ!」

マリアはむっと顔をしかめて、アランにつかみかかりました。いつもならよけてしまうアランでしたが、今回だけはおとなしく、頬を引っ張られてあげることにしました。

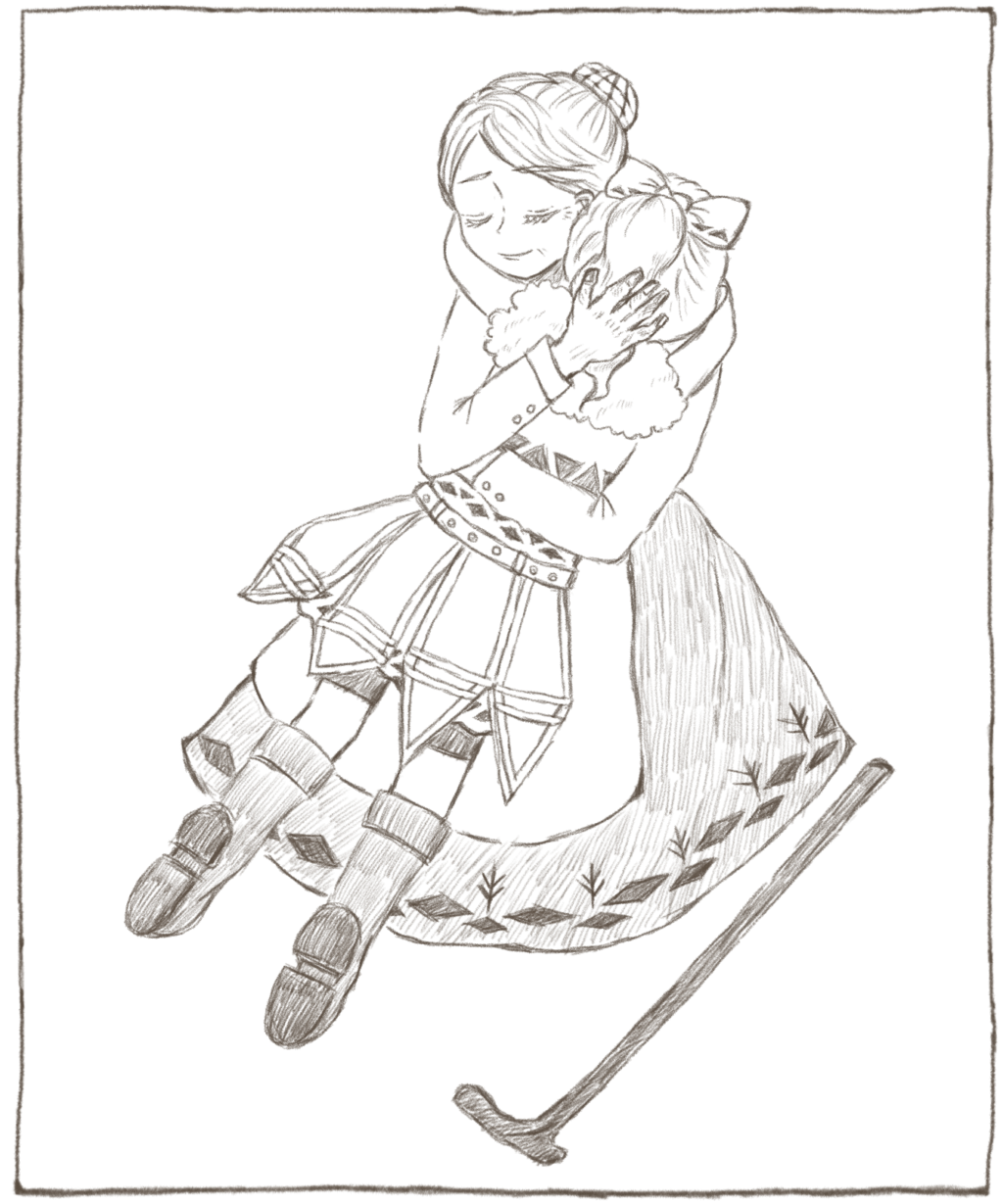

そしてマリアはひとりずつ、ぎゅっとだきしめました。だれの体も、すりぬけませんでした。

だれかとふれ合うこと。たったそれだけで、こんなにも幸せな気持ちになれることを、マリアは知りました。いいえ、本当は知っていたのです。ずっと、そんな当たり前のことを忘れてしまっていました。

ひとしきり笑うと、マリアは急に真面目な顔つきになってみんなの顔を見つめました。

「ごめんなさい、心配かけて。それにみんなに、ひどいことをいってしまったわ。本当にごめんなさい」

三人は顔を見合わせて、微笑みました。

「そうだな。マリアがちゃんと目を覚ましてくれたら、許すことにしよう」

すこしいじわるくいったヴィクトルにマリアは笑いましたが、ふと首をひねりました。

「でも……あたし、どうやって目を覚ませばいいのかしら?」

そういえば、とヴィクトルとアランは顔を見合わせました。自分たちは、マッチの火が消えれば自然と元の世界にもどるのでしょうが――結局、マリアを起こす方法は見つかっていませんでした。

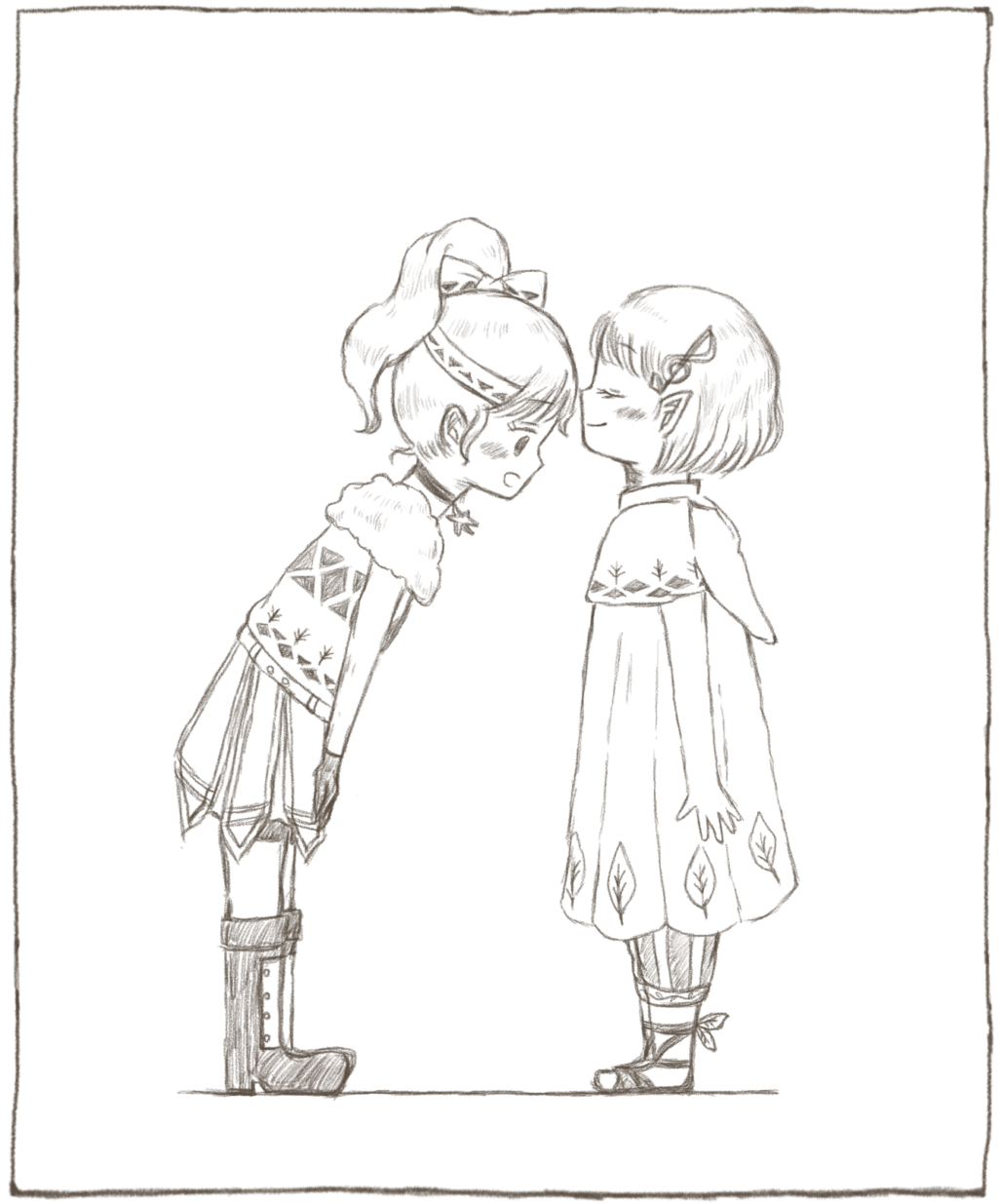

すると、ローナがマリアの手を取りました。

「マリア。ちょっとだけ、かがんでくれる?」

いわれたとおりにマリアがかがむと、ローナはマリアの額に、そっとキスをしました。まあ、とマリアは目を丸くしました。

「目を覚ますための、おまじないだよ。ローナが森でねむっていたときは、マリアがしてくれたでしょう? その、おかえし」

そして、三人はマリアを優しいまなざしで見つめました。

「じゃあ、ローナたち、現実の世界でマリアを待ってるからね!」

ローナがいうと、三人の姿がかすみ、やがて消えてゆきました。

城の屋上には、マリアだけが残されました。マリアは、空を見あげます。

「あたしが……あたしが、そばにいたい人は……」

「お姉さま」

かわいらしい声がしました。ふりかえると、クレアとお母さんと、お父さんが立っています。

クレアはマリアに、にこっと笑いました。

「お姉さまは、もうだいじょうぶだよ。わたしたちがいなくても。幻を見なくても。もう前を向いて、生きてゆける……」

お父さんとお母さんも、愛しむようにマリアを見つめていました。マリアの大好きな笑顔です。いつも自分に向けられていた、忘れることのない大切な家族の笑顔です。

マリアはおだやかな表情で、見つめかえしました。もうその瞳に、涙はありません。

「うん。あたしはもう、だいじょうぶ。……さようなら。ありがとう……」

マリアがそうつぶやいたと同時に、景色がかすんでゆきました。

ローナたちはいつのまにか、アンネの家へともどっていました。手には燃えつきたマッチがあります。

気配を感じとったのか、アンネがみんなを見回しました。

「みなさま、幻の世界からもどられたのですか……?」

「うん。だいじょうぶだよ、アンネさん。きっと、マリアは帰ってくる」

みんなはベッドに横たわったマリアを見つめました。すると――マリアはちいさく声をあげながら、そのおおきな瞳をぱっちりと開いたのです。

「おはよう、みんな。なんだか、ものすごくたくさんねむった気がするわ」

元気なその声がいいおわらないうちに、みんなはマリアをだきしめたのでした。

♫ Ⅸ 白い火を灯すには

「ごめんなさい、アンネさん。あたし……」

うつむきがちに謝るマリアの手を取って、アンネは微笑みました。

「いいのです、いいのです。マリアさまが元気でいてくださるそれだけで、わたしはとてもうれしゅうございますよ」

「ありがとう……」

マリアも微笑んで、アンネの手をにぎりかえしました。

そうして、ローナたちの方へふり向きました。

「みんなも、ありがとう。あたし、本当にうれしかった。ローナが、あたしと生きるっていってくれて。ヴィクトルが、故郷を取りもどしたいっていってくれて。アランが、そばにいるっていってくれて。

でもね、やっぱりみんなには、みんなの帰る場所がある。生きて待っていてくれる人がいる。それなら、その人の元へ帰るのが一番なのよ。みんなの気持ちだけで、あたしはじゅうぶん、幸せだわ。だからもう、だいじょうぶ。みんなとお別れしても、ひとりじゃないんだって、もう思えるから」

そういったあと、遠慮がちにみんなを見回しました。

「でも……あともうすこしだけ、ここにいてもいいかしら。ええと、それは幻を見るためじゃなくて――あたしも、みんながいってくれたことを、この村の人たちにいってあげたいの。あたしが、この村の人たちの帰る場所をつくってあげたいの。幻の世界じゃない、本当の場所を」

マリアがいうと、みんなは「もちろん」とうなずきました。

「ローナね、幻の世界の中で、お菓子屋のおじいちゃんと話したんだ。マリアが生きていることを、ほかの村のひとたちにも伝えてほしいって、いってた。マリアがこの村の、新たな希望の光になるかもしれないって」

「希望……。あたし、そんな立派なものに、なれるかしら……」

ローナはにっこりと、笑いました。

「だいじょうぶ。マリアは、みんなから愛されるお姫さまだったんだもの。ううん、お姫さまだからじゃない。マリアはマリアだから、みんな大好きなんだ」

マリアはみんなを見回して、決意したようにうなずきました。

「あたし、村のみんなに目を覚ましてほしい。みんなにあたしが生きてるってこと、知ってほしい。みんなといっしょに、この世界で生きてゆきたい」

「みんな、マリアの話ならきいてくれるさ。あとはどうやって、村の人たちに話しかけるか、だが」

「ほかの人たちはマリアとちがって、マッチの火が消えたらここにもどってくるんだろ? そのときに、話しかければいいのか?」

アランがいいましたが、マリアは首をふりました。

「あの幻の世界があるかぎり、きっとだれかが、またあの世界へともどってしまうわ。あの幻の世界がなくならないと、本当の意味でみんなの目は覚めないと思うの」

「じゃあ、今度こそ幻を消す白い火の出番だよ。その火で、幻の世界を消してしまえば……ああでも、まだどうやって手に入れるのか、わかってないんだった」

ローナはそのかわいらしい眉を寄せて、ため息をつきました。

マリアは瞳に光を宿して、みんなにいいました。

「あたしね、わかった気がするの。白い火を灯す方法。あたしにもう一度、マッチを灯させてもらえないかしら」

「でも……」

いいかけたみんなに対して、「だいじょうぶ」とマリアは力強くいいました。

「あたしにはもう、幻は必要ない。みんながそばにいてくれるから。だから、あたしのことを信じてちょうだい」

マリアは村の広場までやってきて、マッチをかかげました。

そして息をひとつはくと、勢いよくマッチをすりました。

「見て! 火の色が……!」

ローナがさけびました。マッチの火は、今まで見たことのないぐらい、真っ白にかがやいていました。

美しいその光は、まるで天使の翼の色のように、神々しく見えました。

みんなが、その光に魅入っていました。

「なぜ、火の色が変わったのだろう……」

「……幻を消す白い火は、なにも望むものがない人がマッチをすると、あらわれる。あるいは、きっと――なくしたものばかりを追わず、自分の周りのものを大切にし、愛している人が灯すことができるんじゃないかしら。今のマリアさまは、心からあなたたちのことを、愛しておりますもの」

ヴィクトルのとなりで、アンネが静かにいいました。

白い火はマリアの手の中に収まるほど、ちいさいものでした。けれど太陽のように明るくかがやき、村全体を照らし出しました。村の人々のマッチの火を、かき消すほどに。

マリアは白い火をかかげながら、語りかけました。

「みんな……あたしの話を、きいてください。あたしはサテーンカーリ国の王女の、マリアです。旅をしていて、やっとこの村にたどりついたの。みんなが生きていてくれて、本当にうれしかった。ずっと、あたしの知っている人はもうだれもいないって、思っていたから。

あのね、みんなが死んじゃった人たちや、幻の世界からはなれたくない気持ち、よくわかるの。あたしも、そうだったから。あたしも、マッチの火で家族の幻を見ていたから。それが、あたしにとっての幸せだって思っていたから。

でも……あたしたちは生きているわ。生きていれば、手を取り合える。助け合える。同じ悲しみを分かち合える。うれしいことや、楽しいことだって。生きているからこそ、できることよ。

魔物はもういない。あたしたちを傷つけるものは、もうなにもない。だからもう一度、あたしたちの故郷をつくりましょう。あたしたちの大好きだった、あの国を。幻じゃなくて、本物の故郷を、あたしはもう一度みんなで見たいの。

お願い。みんな、目を覚まして。あたしは王女として、みんなを支えてゆきたい。ううん、王女だからじゃなくて、あたし自身が、そう思ってる。さびしいなら、あたしがあなたに寄りそうわ。悲しいなら、あたしがあなたを笑わせてあげるわ。あたしができることなんて、まだまだそれぐらいしかないけれど……あの美しい国がまたよみがえるように、がんばるから。だからみんな、どうか……力を貸してください」

マリアの声は風にのって、村の隅々にまで届きました。

白い火が、さらに強くかがやきました。村はより一層明るくなって、人々が持つマッチの火は、ひとつ、またひとつと消えてゆきました。

村のみんなは、はっと顔をあげました。

「今の、声は……」

「マリアさまだ……。わたしたちの大切な王女さまが、この村にいるんだ。幻じゃない、本物の……」

みんなが、辺りを見回しました。

すると、となりに立っていた人同士で、目が合いました。

時が止まったように、おたがい見つめ合って――そうして、ことばもないまま、静かに手を取り、だきしめ合いました。目から涙が、こぼれました。

「……こんなにもそばに、人がいたのに。ぼくは気づかなかった。長いこと、死んでいった人の姿ばかりを追っていたよ」

「わたしも同じ。幻の世界にひたることだけが、わたしの生きがいでした。ああ、けれどなんて、人の温かさは安心するのでしょう。あなたのことをなにも知らなくとも、この温かさだけで、わたしは――」

村のいたるところに、手を取り合ったり、だきしめ合う姿がありました。すすり泣く声がきこえました。マッチを持つ人の姿は、もうどこにもありません。

「みんな……よかった。目を、覚ましてくれたのね……」

マリアは、息をはきました。ようやく大切な一歩を、ふみ出せたような気がしました。

「マリアさま」

アンネが、マリアの方へとやってきました。ここにいるわ、とマリアはアンネの手を取りました。

「わたしにも、わかります。村のみんなが、幻の世界からもどってきたことが。マリアさまのお声が、みんなに届いたのです。あなたは希望の光となって、わたしたちを照らしてくださいました。マッチの火よりも、ずっと明るい光です。これからはみんなで手を取り合い、助け合い、ともに生きてゆきましょう。

マリアさま。あなたが生きていてくれて、本当によかった。ここが、あなたの帰る場所です。……おかえりなさい」

アンネは優しげな微笑みをうかべて、マリアを見つめていました。

マリアはアンネを見つめかえし、そのおおきな瞳に涙をためて――アンネの胸元に飛びこみました。

「アンネさん! あたし、やっと気づいたの。アンネさんが、ずっとあたしのことを心配してくれていたことを。母さまのように、温かく見守っていてくれたことを。あたしに、愛情をくれていたことを。

あたし、あなたと家族になりたい。本当の娘じゃなくても。血はつながっていなくても。これからもあたしのために、子守唄をうたってほしい。マリアさまじゃなくて、マリアって呼んでほしい。あたしがまちがったことをしたら、しかってほしい。いつだって、あたしの帰りを待っていてほしい。おかえりなさいって、何度でもいってほしい!」

マリアはアンネの胸元で、声をあげて泣きました。

アンネは目をつむって、マリアの体を、強く強くだきしめました。

「ええ、ええ。もちろんよ、マリア。わたしたち、家族になりましょう。あなたのために、歌をうたいましょう。あなたのために、温かい食事を作りましょう。いつだって、あなたのことを一番愛しているわ」

新たな家族が生まれたことを祝福するかのように、白い火はいつまでも、マリアの手の中でかがやき続けていたのでした。

♫ Ⅹ 新しい村

それからしばらくのあいだ、マリアは村のみんなとともに過ごしました。みんなはマリアを囲むようにして、なつかしい故郷の話をしました。みんなで暮らしていた、幸せだったときのことを。そうして、死んでいった人たちのことを想いながら、涙を流すこともありました。

故郷を取りもどすまで、長い時間がかかるでしょう。困難な道のりが待ち受けているでしょう。また、幻にすがりたくなるような日がくるかもしれません。

それでも、今はただみんなが生きていること、そして前へと進もうとしているこの想いを、大切にしたいとマリアは思いました。

マリアはアンネにぴっとりと寄りそいながら、村の人たちとの時間を、心から楽しみました。

(マリア、よかったね。帰るところが、見つかって。だいじょうぶ。もうローナがいなくても、あなたはひとりじゃない……)

ローナは、そんな村の人たちを温かな目で見つめていました。この村のことを、歌にして伝えてゆきたいと思って、ハーディ・ガーディに手をかけました。

けれど。

(ああ。そうだ。旅は、もうすぐ終わるんだ――)

ローナは、楽器から手をおろしました。歌もうたうことも、楽器を奏でることも、しませんでした。

そのときのローナの、切なげな表情を見た人は、だれもいませんでした。

さて。不思議なことに、マッチの木はいつのまにか、ただのもみの木になっていました。まるでマッチの木など最初から存在しなかったかのように。あのマッチの木そのものも、幻だったかのように。

マリアが灯した白い火は、これからも村を照らし出す大切な光として、かざられることになりました。

ローナは、ランタンの中に白い火を分けてもらいました。こうしてついに、集めていた道具がすべてそろったのです。

ある日の朝、マリアが家族のお墓の前に立っていると、アランがそばまでやってきました。

「マリア……その」

アランがいいかけると、マリアはふり向き頭をさげました。

「アラン。前はひどい態度をとって、ごめんなさい。あなたが謝ろうとしてくれたのに、あたしったら無視するなんて」

アランはびっくりして、そしてあわてて首をふりました。

「い、いや。悪かったのは、おれの方だから……」

マリアはちょっとこまったような笑みをうかべて、お墓を見つめました。

「あのね。あたし、わかったのよ。どうしてあたしの元には、父さまが会いにきてくれないのか。そりゃあ、死んじゃった人とまた会える奇跡なんて、起こらないのがふつうなんだろうけどね。でも、あたしの父さまっていう人は、どんな奇跡でもなんでも、絶対に起こしてやるぜって、平然といってのけちゃうような人なのよ。だって、世界で一番強いから」

「ああ、うん。まあ、なんとなくわかるよ。マリアを見ていれば」

「ありがと。それでも、父さまがそうしなかったのは……」

マリアは再び、アランの方へとふり向きました。

「あたしのそばに、いつもみんながいてくれたからだわ。旅のあいだ、何度も危ない目にあってきた。でも、いつだってみんながあたしを助けてくれた。みんなといたから、あたしはさびしい気持ちや、悲しい気持ちだってのりこえられた。だからきっと、父さまは助けなんて必要ないって思ったのよ」

マリアはそういって、体をおおきくのばしました。そして、心からの笑顔をアランに向けました。

「さてと。そろそろ出発よね? アラン、あたしを呼びにきてくれたんでしょう?」

「まあ、そうだけど……いいのか? ここに残らなくて。せっかく、帰るところが見つかったのに」

「ええ。アンネおばさまに、やると決めたことは最後までやりとげなさいっていわれたの。村のみんなも、あたしの帰りを待っていてくれるって。あたしも、旅の終わりを見届けたい。それに、ローナの歌もまだまだききたいし、ヴィクトルと稽古もしたいし、アランの料理も、もっと食べたいもの!」

瞳をきらきらさせながら、マリアは頬に手をあてました。現金なやつ、とアランはあきれたようにマリアを見つめました。

(でもまあ、マリアが元気ならそれでいいか)

アランはひとり、ちいさく笑ってそう思いました。

マリアが歩き出したとき、ふわりと暖かい風が、マリアの頬をなでました。すこし早い、春の訪れを知らせる風でしょうか。それとも、見えないだれかがマリアの頬をなでたのでしょうか。

その正体は、だれにもわかりません。

マリアたちは再び四人で、妖精たちのいる地を目指します。

ローナは、ロレーヌからもらった地図を広げました。

「これから、どこに向かえばいいんだろう。何度見ても、目的地が書かれていないや」

「ひょっとすると、今まで集めた道具を使えば、向かう場所がわかるんじゃないか」

ヴィクトルにいわれて、ローナは自分のリュックから金色の羽と、黒い雪のインクを取り出しました。

すると――白い火に照らされた羽がひとりでに動き出し、羽先がインクにひたりました。そして、世界地図の一箇所に丸印をつけたのです。

とてもちいさな島でした。島の横に、〈マウロア〉と名前が書かれています。

「マウロア島……ここに、妖精たちがいるのかな」

「行ってみましょう。マウロア島へ」

長い旅の終わりは、もうすぐそこまで見えています。

みんなはうなずくと、最後の目的地をめざして、足をふみ出したのでした。